《西园雅集》图中的宋代家具研究

2021-07-29LiYang

■李 杨 Li Yang

(常州大学美术与设计学院,江苏常州 213164)

宋代在中国家具史发展中具有及其重要的地位,是低座向高座的快速蜕变时期,是建立完善的垂足而坐的生活方式推动高型家具发展的时期。此《西园雅集》(卷/绢本/设色/34×191cm/现存于中国台北故宫博物院)。被多数学者认定此作为南宋刘松年所绘。陈寅格《邓广铭宋史职官志考证序》里说“宋代学术之复兴,或新宋学之建立是已。华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。后渐衰傲,终必复振。譬诸冬季之树木,虽已凋落。而本根未死,阳春气暖,萌芽日长,及至盛夏,枝叶扶疏,亭亭如车盖,又可庇荫百十人矣”[1]。宋代不仅出现了众多的家具形制,其种类也更为细致全面。宋代家具造型合理,结构精炼,是中国明式家具前期的探索者与开拓者,其风格深深影响中国鼎盛时期的明式家具[2]。笔者从《西园雅集》画中家具入手,研究其6类家具形制,并以此梳理宋代家具形制、形式与风格审美特征,洞察宋代家具所能体现出内在的审美思想。对后期特别是现当代中国传统家具的传承与创新设计有重要的借鉴和指导意义。

1 《西园雅集》图中的家具

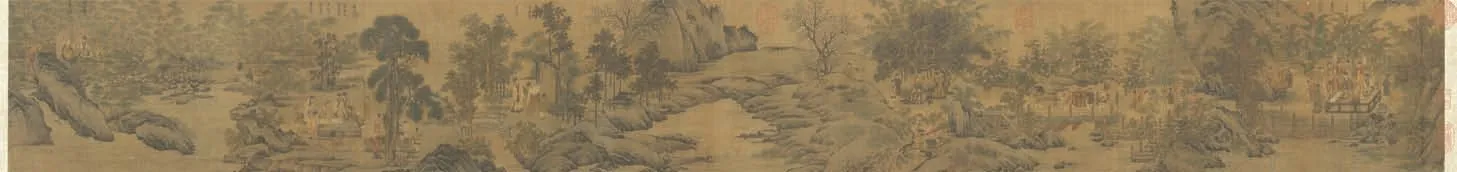

“西园雅集”寄托了文人的梦想[3]。宋文人画中出现家具绘制相对丰富,对家具种类、造型、结构、装饰风格都有明确的描绘。在这一题材绘画中,东晋的“兰亭集”与北宋汴京的“西园雅集”影响最大。“西园雅集”这一题材绘画被后历代画家反复描绘,不同时期都有不同版本的《西园雅集图》问世。在缺少宋代家具实物的条件下研究宋代家具的确有很多阻碍,更要另寻突破,以图像学视角切入去窥探宋代家具发展。 (图1)《西园雅集》(卷/绢本/设色/34×191cm/现存于中国台北故宫博物院)。所绘均为北宋文人相聚在王诜西园的文人盛会中的人物形象与家具,宋代文人雅集活动,琴、棋、书、画必不可少,歌舞曲艺、古玩彝器、饮酒美食也是常见。画中表述清晰且有记载,苏轼、苏辙、黄鲁直、秦观、王诜、李公麟、米芾、蔡肇、李之仪、郑靖老、张耒、王钦臣、刘泾、晁补之以及僧圆通、道士陈碧虚,主加上侍姬、书僮,共22人。王诜、蔡肇和李之仪围观苏轼写书法,秦观听陈景元弹阮,王钦臣观米芾题石,苏辙、黄庭坚、晁补之、张耒、郑靖老观李公麟画陶潜归去来图,刘泾与圆通大师谈无生论。画中出现家具形制丰富且描绘清晰,文人画中文人的状态与家具形制也侧面表述了其审美风格,尽可能的简化的家具设计也反映出宋代文人雅士的审美情趣。对宋代文人画中的家具研究是宋代家具研究不可以绕开的重要方法。

■图1 《西园雅集》34×191cm 中国台北故宫博物院藏

《西园雅集》中,共出现了墩、榻、几、屏、案、椅等6大类家具形制。墩,(图2)中,苏轼坐于鼓墩,源于五代,其造型十分有特点,圆润丰满,多为中空,周边有嵌钉。墩上加垫,墩侧面弧度酷似鼓。鼓墩区别于圆墩与方墩,功能性一致下,则取决于侧面形态的变化来区分。鼓墩形象可在北京西郊辽墓壁画、《竹林谈道图》《秋庭婴戏图》《高士图》《会昌九老图》《猫戏图》《女孝经图》《十八学士图》《夜宴图》等画中看到。福建南平宋墓还出土了石制鼓墩[4]。墩的出现,使便捷性增强,上铺垫,使用舒适性进一步增加。这种便捷的家具多次出现,表明这种便携轻巧的家具在宋代广为盛行。

圈椅,图2中王诜面朝苏轼,坐于圈椅上,图10唐代周昉的《挥扇仕女图》,最早出现圈椅的形态---圆弧形靠背、四条方形椅腿。王诜坐具为圈椅而非太师椅的原由在于,太师椅是在交椅之上发展而来,且有荷叶拖首特征,在(图9)南宋佚名《春游晚归图》仆人肩扛太师椅的图像清晰可见。与西园雅集中并不相符,则推断为圈椅,宋代圈椅有靠背,扶手呈现圆弧形,且出头扶手内卷较多,呈内漩涡形。也符合宋代圈椅特征。明式家具中代表性家具明式圈椅(图8)也在此基础上发展而来,呈天圆地方的形态,圈椅扶手与搭脑圆弧形线条,更多的适应了人的舒适性需求,是人机工学上的进步。

折背样(平头式玫瑰椅),在北宋李公麟《西园雅集图》中就已出现,且绘制清晰,李之仪坐于折背样,推断为明玫瑰椅最初的雏形,其形制特点与明玫瑰椅相同,折背样属于一种过渡形式,是明代玫瑰椅的前身。“折背样”其意为普通靠背高度的一半,是高低层次的概念,并非指可折叠的结构[5]。宋代的折背样扶手与靠背平齐是显著特点,折背样形制简练,无券口牙板、牙条,家具比例优美,更笔直线条构成的设计而非装饰性设计是它最为独特的地方,是宋代家具审美思想的体现。

榻,“榻”源于汉代,是一种卧具,延续至宋代则具有多功能属性,发展为坐、卧两用[6]。在(图3)中,四文人围于榻,宋代榻的功能不仅仅用于坐卧休憩,更多的功能则被赋予,且三面没有设围,可放置一些物品,榻的多功能性得以显现,唐虽有高型坐具出现,但垂足而坐的方式并没有完全普及,是一种高低坐具并存的时代,高型坐具大多用于地位显赫的达官贵人,唐大量绘画中可以得到证实,五代南唐周文矩(合乐图)、唐代张萱(捣练图)、南宋马远(西园雅图集)中也有类似的布局,可见塌的功能与使用方式的不同。榻四周与折背样搭配使用,可见宋代榻的高度增加,榻上多放置书画,瓷器等,多用于交谈与博古,也从另一角度佐证其功能多样性。此塌呈框型结构,榻的壶门造型精炼带托泥。使用需求决定家具功能,榻的多样化功能出现,也从侧面体现了当时对家具功能细分的要求。起居中心也逐渐演变为便捷移动的桌、榻,与之使用功能相匹配的家具广泛出现,这是高型坐具形制类别快速发展的重要原因。中国传统起居方式的改变,也正式确立了高型坐具为中心的家具选择。

几,塌旁放置几,顶部放置香炉,支撑香炉的正是香几,伴随高形坐具的出现,几自身形制也发生相应变化,由低矮发展为高几,其功能也由凭倚转变为放置小件物品的承具。几,古人低坐时凭倚之具,随后演化为放置小件器物的家具,具有承具的属性,但凭几等凭倚家具在宋代仍有使用。也侧面说明两种起居方式相互交融。几类家具丰富多样,炕几、桌几、书几、足几、茶几、花几、香几、榻几、书几、足几等。几的功能一直在不断外延。凭几形象有四川大足北山佛湾第177号窟北宋石雕地藏菩萨像中的凭几、江苏淮安4号宋墓凭几、四川大足舒成岩4号龛南宋三清像中的凭几等。另外一些绘画也有出现,如北宋李公麟《维摩诘像》《维摩天女像》、宋佚名《人物图》、宋佚名《十八学士图g焚香》、南宋刘松年《琴书乐志图》与南宋佚名《白莲社图》等画中也有大量几类家具。《西园雅集》中,此几造型精炼,高挑,四几腿细长高俊,十分精致,嫣然如一件装饰物,香几“鹤膝”腿上下纤细瘦劲,仪态骨干、轮廓简练,意韵含蓄内敛、情趣纯真。牙、腿、面、漆等装饰致简。“鹤膝方几”极富自然清雅的姿态;结体瘦劲,突显结构和榫卯技艺精益[7]。这种几的盛行也与宋文人的审美情趣有很大的关系,去除不必要的繁复装饰,尽显风雅。上中部设枨,是为了更为稳固的结构,笔者认为,不仅是结构的必须,线的构成形式,让整个香几更为精致,也符合宋文人的审美。牙子轮廓干练,弧线柔和却有弹性,这种细部精致的造型,不仅一直延续到明代,乃至当代。

桌、屏、席,图6中侍从高举一桌,此桌较小可一人抬起,形制简洁,四腿设枨,均为直线造型,桌面略突出,由此可见,小型桌案类家具也得到发展,广受文人喜爱,南宋赵佶《文会图》中也有出现,《听琴图》中也有琴桌出现,此桌形制简洁,一改唐代厚重之感,更多表现出清雅之气。《唐五学士图》中也曾出现不同风格桌的造型,一种清雅秀气,一种厚重凝重,也从侧面得以求证,宋代不仅仅是高型坐具完全取代低矮坐具的重要转折时期,也是家具装饰由繁致简的审美方式转变的重要阶段。两侍从抬起挑箱,双人挑起,用于物品的存放移动。一遍三根呈散射状结构,是其显著特征,在南宋佚名《春游晚归图》中也有一件相同样式的挑箱。图4中,秦观听陈景元弹阮,陈景元一手扶阮,一手弹奏,两人均呈坐姿,家具没有明确绘制,更像座于树干之上。画面前方侍从用木板架于石之上,形成了简易矮案,放置器皿与杂物之用。在图5中,以石为桌,家具形制多为天然物雕琢加工而成。在图7中刘泾与圆通大师谈无生论局部中,两人坐于圆形席,并有一定厚度,从绘画中可清晰可见竹节样,后置竹节屏风,从席与屏的绘制中看到几何图形的应用,从侧面反映出宋代家具制作的工艺水准,宋代家具在装饰上,充分挖掘材料本身之特性[8]。几何图形的应用也十分现代化,抽象归纳总结提取的艺术手法在家具设计中得以体现。屏风旁也出现了香几,两侧设双枨,形制依然简洁明快,由此得知,两种结构形式的香几在南宋都有出现。《孝经图》中的茶几,《万年青图》中的花几,《十六罗汉第十尊者》(日本清凉寺藏)中的香几,《水阁纳凉像》中的束腰三万腿圆香几等等,都反映出宋代几类形制丰富类别多样。

■图2《西园雅集》局部

■图4《西园雅集》局部

■图5《西园雅集》局部

■图6《西园雅集》局部

■图7《西园雅集》局部

2 宋代家具的发展与审美

宋代“雅”文化不仅影响着文学、书法、 绘画等艺术领域,智慧性总结、提炼、沉淀[9],还进一步影响着家具设计[10]。文人士大夫对家具的审美根植于士人个人的内心世界,显着它独特的艺术魅力[11]。

文人士大夫的潜移默化下浓缩成一种生活美学态度[12]。宋代家具以新儒学观形成独特的审美观念,以“淡”足以概括其精髓。理学的发展也深刻影响其理性思考,以程朱理学为代表,理学思想中非常重要的意识概念,如,“义利”“知行”“致良知”等,对北宋时期人们的思想与生活产生了举足轻重的深刻影响[13]。后发展为佛学、道学与儒学相互影响的新儒学。宋代文化意识丰富多元,高于宋代政治体制发展与军事发展。一方面家具通过一定的材料和工艺,展现了文人士大夫艺术化的生活方式和内在精神,宋代统治者对文化的重视,宋代经济的发展,如孟元老《东京梦华录》中述有北宋都城汴梁商业空间情形:“遇仙正店,前有楼子,后有台,都人谓之‘台上’,此一店最是酒店上户”,“东去沿城皆客店,南方官员、商贾、兵级皆于此安泊”[14]。方能体现其繁荣程度。

科举制度的盛行,使之涌现出众多士大夫,这种文人审美也进一步影响了宋代统治者的审美,两种风格相互交融,相互影响下宋代家具首先从意识形态上明确了家具设计新的审美角度,是“宋明理学所强调的心性为本与道德意志的提升方式,存性去欲、保持内敛的生活态度实践达到天人合一意境[15]。手工艺的发展与商业繁荣也是宋代家具发展的必要条件,李诫的《营造法式》不仅仅是对建筑发展起到巨大作用,同样对木制家具的发展提供相关的技术与制作参考。宋代家具的发展是多方面相互影响的产物。《西园雅集》是宋文人理想中的家园,也是宋文人的生活日常与审美趣味的体现。这种趣味也从上而下深深的影响了家具的制作与使用。

直到宋代,中国人的起居方式做出根本性选择,高型坐具普及并快速发展,北宋时期,在文人画中高型坐具出现市井化。在《清明上河图》中,可以看到大量的市井家具,结构清晰,体量优美,少装饰或无装饰的高型家具在宋代家具形制的各个方面都有体现。宋代家具最显著的特征之一就是箱体结构家具向框架结构加急的转变,与箱型结体敦实的充实美表达相比,逐渐趋于西方所倡导的极简主义风格[16],是简素美思想的源头。框架结构的结体塑造了家具造型空灵简况的艺术表现[17]。

■图8 明代环形架扶手圈椅

■图9 宋佚名《春游晚归图》

■图10 唐代周昉的《挥扇仕女图》

宋代是商品经济空前发展的时代[18]。宋代起居方式的变革使高型家具的种类、功能更为完备齐全。宋代家具逐步通过相互影响仿效建筑梁柱木架的构造方式,重视木质质感,材料的敦实,造型功能也更为优美,出现了与之相匹配的硬木家具制造工艺技术,注重椅桌日常起居的配套制作。宋人在审美上讲究淡雅,《白虎通·礼乐》曰:“雅者,古正也。[19]”。这与家具风格基本吻合,郑玄注《礼记·玉藻》曰 :“居士,道艺处士也。[20]”。梅尧臣也有诗曰:“做诗无古今,唯造平淡难。”词严意正质非俚,古味虽淡醇不薄。”“淡”这个词尤为重要,在宋词、宋画、宋园、宋瓷中都能感受到这种美学思想的影响力,在美学史上具有极高艺术价值。正是由于宋人尊崇自然,倡导秩序,忠爱简单形态,节俭意识强所形成。宋代文人追求以物喻人,寄情于物[21]。

艺术与意识观念也不知不觉潜移默化的生活中所认可,家具的发展一定程度上也进一步促进了宋代审美思想的传承与延续。宋代家具设计中追求人与自然的和谐平等关系,将人文精神彰显得淋漓尽致[22]。宋代家具是在宋文人美学意境的表述,则特别着重在“意”的表达[23]。以家具为载体,体现出特定的艺术观,士大夫的审美情趣潜移默化的影响家具,家具淡雅,空灵,俊秀的特点也是顺应审美情趣发展而来。

3 结语

《西园雅集》的图像学考释是对于宋代家具研究的一种补充,宋代兴盛的手工业,繁荣的商业,精湛的大、小木作技艺是宋代家具发展的有力支撑[24]。众多宋代文人画中都会有家具出现,在绘画中描绘出尽可能详尽的家具。为更加清晰的展现宋代家具提供有力图画像资料,可以更加准确地把握宋代家具所包含的表征与内涵。通过《西园雅集》中家具研究,宋代家具是由厚重向轻巧的趋势演化的[25]。这一点十分明确,图中不同形制的家具研究,为进一步考证宋文人家具相对完整风格与形制,特别是明代与宋代家具关联性研究增砖添瓦。《西园雅集》描绘了宋文人士大夫的会友状态与情形,真实反应文人生活与当时使用家具,进一步补充雅集类绘画题材中的家具研究,对进一步解读宋代家具形式与风格有重要意义。