牙周表型的分类、测量及临床意义

2021-07-29张薇赵万民郑亚飞张倩霞刘利鹏综述马楚凡审校

张薇 赵万民 郑亚飞 张倩霞 刘利鹏 综述 马楚凡 审校

1 牙周表型概述

1.1 牙周表型概念及分型

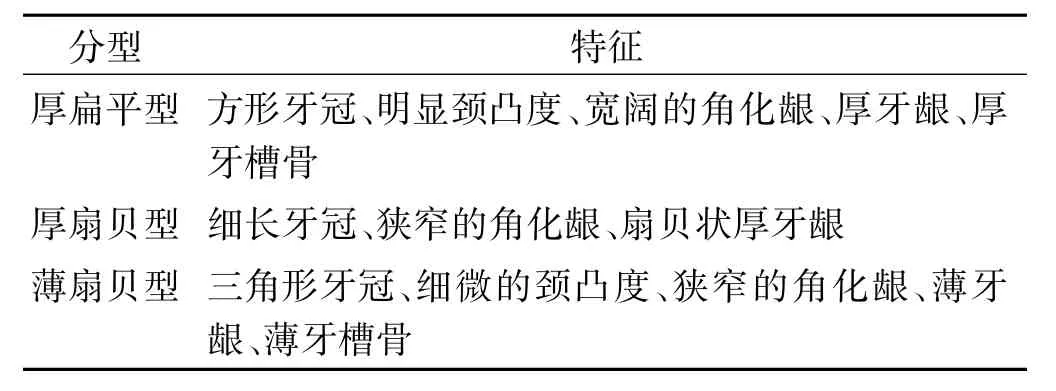

理想的美学修复是基于对牙齿与周围软硬组织的准确把握,为了探究各组织间关系,更好的应用临床。1969年,Ochsenbein等[1]根据牙龈解剖外形与其下方牙槽骨形态的关系提出了“牙龈生物型”(Gingival biotype)一词,并认为主要有扇形和平台形两种牙龈形态。1977年,Weisgold[2]引入了“薄扇型”和“厚平型”两个术语,同时指出薄扇型有着较薄的牙龈和细微的颈部凸起,牙间接触区非常小,位于切缘附近,其附着龈少,受到刺激时更容易出现牙龈衰退;厚平型则有着较厚的牙龈,明显的颈部凸起和更宽的牙间接触区,同时也能更好地抵御炎症和创伤。Seibert等[3]在1989年结合牙槽骨、牙冠和牙周组织的形态特征提出“牙周生物型”(periodontal biotype)这一概念。随后,Muller等[4]通过对42例患者的牙龈厚度、角化组织宽度和牙冠宽长比进行聚类分析,引入“牙周表型”(Periodontal phenotype)这一概念,并将其归纳为薄型、厚型和中间型。De Rouck等[5]在2009年通过牙周探针透视法对100名牙周健康受试者的上颌中切牙进行评估,证实了牙周生物型的存在,并根据牙冠宽长比、角化龈宽度、牙龈厚度和龈乳头高度四个临床参数进行聚类分析,进一步总结出厚平型、薄扇型和厚扇型三种生物型。而Nikiforidou等[6]在2016年通过对42名牙周健康受试者的上前牙的5种临床参数(牙龈厚度、骨板厚度、牙冠宽长比、牙槽嵴顶至与釉牙骨质界的距离、牙槽嵴顶与龈缘的距离)进行聚类分析后发现有薄型、厚型、平均型和混合型四种生物型存在。由于表型可以通过环境因素和临床干预等来改变,而生物型是由基因决定的,不能被修改和破坏。因此,近年来逐渐采用“牙周表型”这一术语。以牙龈表型(牙龈厚度、角化组织宽度)和骨形态类型(颊侧骨板厚度)为参考指标将牙周表型分为厚扁平型、厚扇贝型、薄扇贝型这一观点也为众多学者所认可[7-9]。牙周表型的分型及对应特征见表1。

表1 牙周表型分型及特征

牙龈厚度作为牙周表型量化分型的参考指标,不同的学者持有不同的观点[10-13](表 2)。目前,临床上多以1 mm为界定义牙周表型[14-16],但并没有一个确切的范围来对牙周表型分型。

表2 不同学者对牙周表型的量化标准

1.2 牙周表型各组织间关系

随着对牙周表型研究的不断深入,牙周表型各组织间关系也存在较大争议。Joshi等[17]对800名受试者的上前牙角化龈宽度、牙冠宽长比、龈乳头高度及牙龈厚度和牙槽骨厚度测量并进行统计分析发现,各测量位点牙龈厚度与牙槽骨厚度呈正相关,其中牙龈厚度和牙槽骨厚度与牙冠宽长比呈正相关,与龈乳头高度负相关,而与角化龈宽度无关。这与Stein等[18]报道的结果相似,但Stein认为牙龈厚度和牙槽骨厚度与角化龈宽度均呈正相关。Nikiforidou等[6]对163颗上前牙的牙龈厚度、牙槽骨厚度、牙冠宽长比等进行测量,发现釉牙骨质界处牙龈厚度与牙冠宽长比及釉牙骨质界下3 mm和6 mm处牙槽骨厚度呈正相关。而Olsson等[19]和Eger等[20]则认为牙龈厚度与牙冠宽长比无关。曹洁等[21]的研究与 Nikiforidou等[6,17-18,22-24]众多学者的研究不同,她对60颗上前牙进行测量分析发现牙槽嵴顶下2 mm处牙龈与牙槽骨厚度呈轻度负相关。La Rocca等[25]对180颗上前牙的牙龈厚度及牙槽骨厚度进行CBCT测量分析后认为两者无相关性。Chow等[26]对96名受试者的龈乳头评分(PS),发现 PS与牙冠宽长比呈负相关,当牙冠宽长比≥0.87时,龈乳头充盈。这表明,牙冠宽长比越高,其患“黑三角”的风险越低。

受研究对象、纳入及排除标准、测量位点、测量方法等的影响,各研究结果也不尽相同,而准确把握牙周表型各组织间关系是获得良好美学修复的基础和前提,因此,有必要对牙周表型各组织间相关性做进一步研究,以更好地导临床工作。

2 牙周表型的测量方法

目前,牙周表型的测量方法有很多,主要包括视觉检查法、牙周探针透视法、穿刺测量法、超声测量法以及CBCT测量法。

2.1 视觉检查法

视觉检查法是评价牙周表型最快的一种方法,但是该方法主观性较强,有将近一半的薄扇型病例会被错误分类[27]。2010年,Kan等[12]通过视觉检查法、牙周探针透视法和术后无张力卡尺直接测量对48例拔牙患者进行分析,发现仅凭肉眼评价牙周表型,其可靠性不高。Cuny-Houchmand等学者[28-29]同样认为简单的目视检查法不能作为临床分型的常规检查方法。

2.2 牙周探针透视法

牙周探针透视法是将牙周探针置于被测牙齿唇侧龈沟内,以其可见度对牙周表型进行分型。若透过牙龈可以看到探针的轮廓,则为薄型表型,反之则为厚型。乐迪等[30]通过使用CBCT测量法与牙周探针透视法比较,结果证实该方法具有良好的可重复性和一致性。大量的研究证明牙周探针透视法是一种简便、可靠的检查方法[5,23,27,31]。

2.3 穿刺测量法

穿刺测量法又称直接测量法,是在局麻状态下,将带有标记阀的根管锉垂直刺入牙龈,取出后用游标卡尺测量刺入部分即为牙龈厚度[32]。穿刺测量法可以直接有效得出牙龈厚度。但是,局麻会引起组织水肿,导致测量误差,另外受刺入角度的影响,其准确度不高。

2.4 超声测量法

超声测量法是将超声探头放置在湿润的牙龈表面,通过回波信号传播的时间测定牙龈厚度。该方法可以无创测得牙龈厚度[20],但仅对较薄的牙龈性能最好,且其可重复性比较差[33],准确性也比穿刺测量法低[34]。且当牙龈存在炎症时,测量结果误差也较大,所以临床应用并不广泛。

2.5 CBCT测量法

锥形束 CT(cone beam computed temography,CBCT)以其成像精度高、扫描时间短、辐射剂量小等优点,在口腔种植、正畸、颌面外科等领域被广泛应用。研究证明,CBCT可以同时了解软硬组织的状况,准确测量唇侧牙龈和牙槽骨的厚度[24]。为了更好地测量牙龈,排除唇颊软组织的干扰,可以使用塑料开口器[35]、消毒棉卷[36]、印模技术结合造影[21]、CBCT结合口内扫描[37]等方法,实现牙龈及牙槽骨厚度的精确测量。同其他方法相比,CBCT最大的缺点在于辐射危害,同时费用较高。

3 牙周表型和临床治疗的相关性

厚型牙周表型有着较厚的牙龈和牙槽骨,角化龈也比较宽,能更好地应对外伤、手术及炎症刺激,治疗预后也比较好。而较薄的表型受到上述刺激时,则容易发生牙龈退缩,因此在临床治疗时,需要特殊处理。

3.1 牙周治疗

3.1.1 牙周基础治疗 不论哪种表型的患者,当牙周探诊深度>3 mm时,其行牙周洁治与根面平整治疗的预后效果都较好[11]。Claffey等[13]对 15例患有中重度牙周病患者进行牙周基础治疗,并在术前及术后3个月分别记录牙周探诊深度、附着水平和牙龈退缩程度,研究证实牙龈厚度<1.5 mm的患者治疗后有着平均0.3 mm的附着丧失,而牙龈厚度>2.0 mm的患者没有明显的附着丧失,更有利于牙周稳定。

3.1.2 牙周手术治疗 牙冠延长术是修复和牙周治疗的常规治疗方法,研究表明,牙冠延长术后1年,较厚表型的患者龈缘向冠方增长比薄型患者明显[38]。牙冠延长术时,配合以适当的骨切除,可以提高术后龈边缘的稳定性[39]。同时,厚型牙龈对膜龈手术治疗有良好的可预见性,牙龈越厚,其血供越好,但很少有涉及对两种表型术中所需最小皮瓣厚度及治疗效果评估的相关报道[40]。

3.2 修复治疗

牙龈越薄,受到炎症刺激时,越容易发生牙龈退缩,其美学风险也越高[41]。Tao等[42]对 100名不同牙周表型患者行烤瓷冠修复的5年随访发现,厚型患者修复后成功率(94.0%)明显高于薄型患者(78.0%)。薄型牙龈透明度较高,容易透过烤瓷冠边缘造成牙龈灰染,且薄型牙龈组织脆弱,极易并发牙龈退缩和牙龈炎。因此,临床上对薄龈型患者治疗时,为避免损伤牙龈边缘,引起牙龈退缩和牙龈出血,应尽量设计龈上肩台,修复过程中使用细的排龈线且排龈时间不宜超过15 min[43-45]。

3.3 种植手术

越来越严格的美学要求,是种植修复的关键所在。Evans研究发现,薄龈型患者即刻种植术后更容易发生牙龈退缩[46]。Isler等[47]对 87例种植体周围炎患者分析发现,薄龈型患者探诊出血、牙龈退缩、附着丧失和边缘骨丧失均比厚型患者严重。Bhat等[48]通过测量评估种植体植入1年后软硬组织厚度的变化发现,厚龈型患者种植术后有较少的边缘骨丧失和更好的种植体周软组织增长。随后,有学者对不同牙周表型患者的牙龈活检组织观察发现,厚龈型和薄龈型的上皮组织无明显差别,厚型牙龈主要是结缔组织增加(平均0.61±0.24 mm)[49]。为避免薄龈型患者术后出现的美学问题和并发症,必要时可以行结缔组织移植,以增加牙龈厚度和角化龈宽度,从而利于天然牙和种植体的维护[50-52]。目前,并没有数据证明预防性的膜龈手术可以将没有牙龈退缩的薄表型转变为厚表型。

3.4 正畸治疗

薄龈型患者在正畸治疗时,容易出现牙周附着丧失及牙龈退缩,且牙龈越薄,牙龈退缩越严重[41]。Alkan等[53]研究发现,角化龈宽度大于2 mm有利于牙周组织健康。Rasperini等[54]指出下前牙为薄型的患者,其中切牙和侧切牙的角化龈宽度和牙龈厚度随着牙列拥挤度的增加而增加;尖牙反而会减少。正畸治疗前,可以考虑对薄型患者行软硬组织移植或骨皮质切开术,预防局部骨开裂和牙龈退缩,促进下前牙正畸后的稳定性[55]。

3.5 外科拔牙

Coock等[23]研究发现,薄龈型患者其唇侧骨板也较薄。因此,薄型患者拔牙时,要注意减小创伤,防止唇侧骨板骨折。Ferrus等[56]对93名拔牙后行即刻种植修复的患者观察发现,薄型患者颊侧骨壁吸收明显,牙槽嵴高度和宽度的变化影响即刻种植修复效果。对于薄型患者,拔牙术中可同期植骨维持牙槽嵴高度。

4 总 结

理想的美学修复不仅仅是恢复牙齿良好的形态和颜色,更是对牙周软硬组织的整体把握。“红白美学”作为重要的美学指标,尤其是涉及前牙美学区的治疗,准确地判断牙周表型,制定合理的治疗计划,对最终的美学效果至关重要。目前,由于不同的研究人员使用不同的方法来测量牙周表型,得出的结论也不尽相同。而且,文献报道的多为国外研究,对中国人的研究较少。为此,今后很有必要对于中国人的牙周表型作进一步研究。