国家公园适度发展旅游的必要性与路径刍议

2021-07-29彭建

彭 建

(中央民族大学管理学院)

国家公园是一种源于北美的自然保护地类型,强调在有效保护前提下对自然资源的合理利用[1],是国际公认较为成功的自然资源可持续管理模式[2-3]。党的十八届三中全会以来,建立国家公园体制成为促进中国生态文明和美丽中国建设的国家战略,试点建设工作稳步推进。根据中共中央办公厅和国务院办公厅印发的《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》,首批中国国家公园于2020年正式挂牌成立。目前中国国家公园体制建设正处于起步阶段,要建成与国际接轨的国家公园体系,须正确认识国家公园的功能属性和建设路径。从世界范围来看,适度发展旅游是合理利用国家公园最主要的方式[4],国家公园也是许多国家最具吸引力和知名度的热门旅游目的地。然而,发展旅游在中国长期以来被视为是自然保护的重大威胁。中央出台的纲领性文件以及各试点单位制定的总体规划,大多对国家公园如何保护着墨甚多,但对旅游利用却讳莫如深,给人造成国家公园与旅游水火不容的印象[5]。中国国家公园该不该适度发展旅游以及应如何发展旅游?在国家公园体制建设中,必须正视这些问题并形成共识,方能建成既有中国特色又与国际接轨的国家公园体制。本文从国家公园综合功能实现的内在要求、国民经济发展的现实需求以及国家公园对待旅游的国际通行做法等3个维度,系统论述中国国家公园适度发展旅游的必要性和重要性,探讨促进国家公园旅游实现可持续发展的建议。

一、国家公园建设管理问题的辩证思考

1872年美国黄石国家公园建立至今,全世界已有100多个国家建立了自己的国家公园体系[6]。虽然各国建立国家公园的动机以及具体的管理体制不尽相同,但保护与利用并重的建设和管理理念是高度一致的。完整意义上的国家公园,既要实现对自然生态环境的有效保护,也应促进地方经济的发展,实现人与自然的和谐共生,还应充分满足公众的游憩需求,彰显国家公园的全民公益性。换言之,建立和管理国家公园,一应有效保护公园内的自然景观和生态系统,二应为公众提供高质量的环境教育和游憩活动的机会与场所,三应通过合理的利用(主要是发展旅游)促进国家公园所在地方经济的发展。笔者进一步分析认为,自然保护、游憩利用和社区发展等国家公园管理目标是“三位一体”的关系(见图1)。一方面,通过满足公众对国家公园的游憩利用需求,可以创造大量的旅游就业机会和经济收入,促进社区发展,有效消除保护和发展之间的矛盾,增强社区居民对国家公园的保护意识,形成共抓大保护的局面,使得国家公园的自然生态环境得到有效保护。国家公园良好的自然生态环境反过来又可以持续地服务于公众的游憩利用需求,实现保护和利用的良性循环。另一方面,满足公众的游憩利用需求,有助于增强公众对国家公园的热爱和保护意识,进而促进国家公园自然生态环境的保护。国家公园原生态的自然环境是可持续利用的优质旅游资源,合理利用这些资源发展旅游可有力地促进地方经济的发展,在园内建设必要的访客接待服务设施,可更好地满足公众对国家公园的游憩需求,有助于充分实现国家公园的综合功能。真正的国家公园,自然保护、社区发展和游憩利用这3个管理目标是缺一不可的。

2017年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《建立国家公园体制总体方案》指出,国家公园要实现自然资源的科学保护和合理利用,国家公园既要坚持保护第一的原则,同时要兼具科研、教育和游憩功能。世界自然保护联盟(International Union for Conservation of Nature,简称IUCN)也强调,在保护大面积的自然或接近自然的生态系统的同时,国家公园应为公众提供环境与文化兼容的精神享受、科学研究、自然教育、游憩和参观的机会[7]。可见,中国国家公园体制建设的顶层设计与国际理念是基本一致的。然而,或许受国家公园要实施“最严格保护”的观点的影响,国家公园试点区过于强调保护,对如何实现合理利用考虑不足,国家公园有升级版自然保护区的发展倾向。从与国家公园体制建设有关的重要文件以及主要试点单位公布的总体规划文本来看,“保护”的词频远高于“利用”,作为国家公园主要利用方式的“游憩”“教育”“旅游”等方面的词频很低甚至为零(见表1)。此外,目前国家公园管理局和各试点区的管理架构均是围绕如何保护设置,缺乏专职合理利用国家公园科研、教育和游憩功能的部门。

表 1 部分国家公园纲领文件和部分试点区总体规划中关于保护和利用的词频统计 次

二、国家公园适度发展旅游的必要性

(一)实现国家公园综合功能的内在要求

1.有助于促进国家公园的保护

自然保护是国家公园最为重要的功能。许多国家在建立国家公园体制时,其首要目的就是为了保护园内的珍稀动植物、罕见的自然生态系统和地质遗迹,为子孙后代留下宝贵的自然和文化遗产。国家公园适度发展旅游,对促进国家公园的保护有以下3个方面的积极意义:①拓展国家公园保护经费来源,有效缓解政府的财政压力。保护国家公园是政府的事业性工作,加之国家公园面积大、涉及人口多,需要巨额的保护经费(包括保护设施的建设、保护设备的购买、管理人员的工资、生态补偿支付等)。随着国家公园数量的不断增加,如果仅靠政府拨款,国家公园的保护支出将成为巨大的财政负担。以三江源国家公园为例,2016年该园设立了17 211个生态管护岗位,每人每月工资1 800元[8],照此计算,仅生态管护员工资部分政府每年的财政支出就多达3.72亿元。而国家公园内罕见的自然景观和生态系统是绝佳的旅游资源,若在科学保护的前提下合理发展旅游,通过门票和特许经营收入,可为国家公园提供新的经费来源,有助于形成全民参与国家公园保护的市场机制,与政府投入形成良性互补。在旅游基础比较好的神农架国家公园,2017年接待游客1 316万人次,旅游总收入达47亿元[9],良好的旅游经济效益可大大缓解政府的财政压力。②有助于增强公众的保护意识,形成自觉保护国家公园的内生动力。国家公园是一流的环境教育品牌,通过发展旅游,为公众创造良好的游览条件,让人们充分了解国家公园的保护价值,有助于增强公众的保护意识,形成自觉保护环境的行为习惯。③有助于争取当地居民对国家公园保护工作的认同和支持。国家公园发展旅游,可为当地居民创造大量的就业机会,丰富他们的经济收入来源,提高他们的收入水平和生活质量,有助于争取当地居民对国家公园保护的支持,形成共抓国家公园大保护的合力。

2.实现国家公园综合功能的必由之路

为公众提供游憩场所和环境教育机会是国家公园与生俱来的重要功能[10]。按照IUCN的界定,国家公园是主要用于生态系统保护和游憩目的的自然保护地[7]。国家公园保护着原生性强的自然环境,蕴含着丰富的科普内涵,是进行环境教育的理想场所。在国家公园的发源地美国,为前来参观、访问的游客提供高水准的环境教育,是国家公园的基本功能之一。美国国家公园也被誉为“没有围墙的教室”,为公众提供自然体验和环境教育机会是美国国家公园的重要使命之一[11]。美国国家公园管理局明确指出,其主要使命是“为当代和未来公民的愉悦、教育和精神激励,保护未被破坏的自然和文化资源以及自然公园系统的价值”[12]。在许多国家和地区,国家公园的建立本身就饱含强烈的游憩利用动机。是否具有突出的游憩价值一直是美国国家公园管理局遴选国家公园的重要标准。《建立国家公园体制总体方案》指出,中国国家公园也应具有“教育”和“游憩”功能,国家公园应在满足国民日益增长的环境教育和休闲游憩需求中发挥积极作用。

适度发展旅游是实现国家公园教育和游憩功能的必由之路。《建立国家公园体制总体方案》强调国家公园应具有全民公益性。发挥国家公园的教育和游憩功能,敞开国家公园的大门,允许公众入内参观、游览,使人们能得到休闲放松,获得环境知识,正是国家公园全民公益性的重要体现。事实上,适度发展旅游是实现国家公园综合功能的必要手段。一方面,国家公园的环境教育具有全民公益性,国家公园建成后,必然要接待大量的访客,鉴于大部分访客来自公园以外的其他地区,必然需要相应的住宿、餐饮、游览、购物和交通等服务供给,适度发展旅游可为到访的游客提供相应的接待服务。很难想象,如果不能提供上述旅游接待服务设施,国家公园将如何满足访客们的多样需求。另一方面,通过制定国家公园发展旅游的专项规划,有助于帮助国家公园开发教育性和游憩性强的旅游活动产品,科学布局和建设环境解说系统,可更好地提供国家公园访客所需的游憩和环境教育产品,有助于国家公园更好地发挥应有的环境教育和游憩功能,使国家公园成为有别于传统自然保护区的新型自然保护地类型。

(二)国民经济发展的现实需求

1.实现国家公园人与自然和谐共生的重要手段

《建立国家公园体制总体方案》明确指出:“建立国家公园的目的是要保护自然生态系统的原真性、完整性,始终突出自然生态系统的严格保护、整体保护、系统保护,把最应该保护的地方保护起来。国家公园坚持世代传承,给子孙后代留下珍贵的自然遗产。”国家公园“属于全国主体功能区规划中的禁止开发区域,纳入全国生态保护红线区域管控范围,实行最严格的保护”。2019年中共中央办公厅和国务院办公厅联合印发了《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》,原则上要求核心保护区内禁止人为活动,一般控制区内限制人为活动。由于国家公园多是在整合各类保护区基础上建立,面积较传统保护地面积大,园内居住的人口也多(见表2)。目前试点的10个国家公园园内居住人口大多在万人以上,四川大熊猫国家公园更是多达17万人。加之大多数国家公园位于经济发展相对滞后的中西部地区,贫困人口占比较高(如三江源国家公园内贫困人口约24 000人,占园区内人口的37.5%),生存和发展的需求强烈。在最严格保护导向下,未来国家公园建设与当地社区发展之间的矛盾将空前尖锐,这对国家公园的管理能力提出了巨大的挑战。目前,许多试点单位都在采取措施限制或禁止园内居民的生产活动,不少当地居民的传统生计难以为继,迫切需要新的替代生计。解决这一问题的主要途径是设立生态管护公益岗位,虽然可在一定程度上缓解受影响居民面临的生计困难,但仅靠政府的力量尚不足以完全解决这一问题。在国家公园适度发展旅游,通过特许经营为到访的游客提供所需的餐饮、住宿、购物、娱乐、交通乃至游览等服务,可为当地居民提供大量的就业机会和替代生计方式。换言之,国家公园适度发展旅游有助于利用巨大的市场力量,配合政府共同解决保护与发展的矛盾问题,有助于建立国家公园人与自然和谐共生的长效机制。

表 2 部分试点国家公园常住人口数量

2.有助于满足人民日益增长的美好生活需要

经过40余年的改革开放,中国已全面步入小康社会,从根本上解决了人民的温饱问题。随着收入的不断提高,人们对生活品质的要求也越来越高。习近平总书记在党的十九大报告中指出,当前中国社会的主要矛盾已从“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”转变为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。旅游、游憩是品质生活的重要体现,外出旅游已成为中国民众品质生活的重要组成部分。进入21世纪以来,我国民众的旅游消费需求保持着持续高速增长的态势。根据国家统计局的数据,2019年,我国国内旅游游客60.06亿人次,出境旅游游客16 920.54万人次,分别是2000年的8.07和16.16倍[14]。由于国内旅游需求旺盛,节假日期间各大旅游景区人满为患,旅游体验质量不高,旅游供给难以满足国民日益增长的美好生活需要。国家公园自然风景秀丽,环境质量出众,加之面积较大,游憩利用价值和游憩容量巨大。如前所述,为公众提供游憩活动的机会和场所,本身就是国家公园的重要功能。通过适度发展旅游,在国家公园内开发一些观光、徒步、露营等游憩活动产品,在园内建设必要的配套游憩服务设施,在国家公园的入口社区集中布局旅游接待服务设施,将国家公园建成一流的游憩活动场所,对更好地满足人民日益增长的美好生活需要具有重要的现实意义。反之,若对国家公园进行铁桶式的绝对保护,置人民群众的美好生活需求而不顾,盲目排斥发展旅游,既不利于发挥国家公园的游憩功能,也不利于国家公园建设获得民众的支持。

3.践行“两山理论”的客观要求

2005年,时任浙江省委书记的习近平同志在浙江湖州安吉调研时提出了“绿水青山就是金山银山”的科学论断。“两山理论”生动地诠释了生态文明建设的核心内涵,得到了各级政府的积极响应和践行。绿水青山就是金山银山,说明良好的生态环境蕴含着巨大的经济价值,需要加以爱惜和保护。然而,“绿水青山”要转变为“金山银山”,还需要对生态环境资源加以科学、合理的利用方能实现。国家公园保护着秀丽的自然风景和独特的生态系统,环境质量上乘,是最为宝贵的绿水青山。如果对国家公园进行僵化的绝对保护,不加以科学合理的利用,当地居民只能望山兴叹。如何构建长效机制,将国家公园的绿水青山转化为造福一方的金山银山,既是对国家公园管理者的考验,也是践行“两山理论”和建设生态文明的客观要求。国家公园具有极高的旅游价值和市场影响力。国家公园建成后,必将有大量的旅游者前来参观访问,满足了游客的消费需求,也为当地居民创造大量的机会,增加经济收入,推动国家公园及其周边地区经济社会的发展,这正是“两山理论”在国家公园的最佳实践。事实上,在武夷山和神农架等旅游发展基础较好的国家公园试点区,当地居民通过参与旅游大幅提高了经济收入,从而更加积极地保护公园的绿水青山,也就是他们谋求发展的金山银山。据统计,依托国家公园的优质旅游资源,2019年武夷山市共接待海内外游客11 625.56万人次,旅游总收入达到359.11亿元[15]。2018年神农架林区接待国内外游客1 587.5万人次,实现区内旅游总收入57.29亿元。其中,景区门票收入26 325万元,客房收入118 563万元,餐饮收入121 610万元,旅行社收入9 503万元,旅游商品收入123 046万元[16]。可见,正是有了旅游的发展,这里的绿水青山才真正变成了惠及百姓的“金山银山”。

4.实现“乡村振兴”的重要手段

乡村振兴是党的十九大报告提出的重要发展战略,旨在从根本上解决长期困扰中国的“三农”问题。乡村振兴战略提出了“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”五大乡村发展要求。根据乡村振兴战略的内涵,国家公园建设可在其中发挥全面的促进作用。现行的10个国家公园试点均位于较为偏远的乡村地区,未来新增的国家公园也将多产生于乡村地区。如前所述,国家公园内地质遗迹和生态系统具有极高的保护价值,也具有很高的开发利用价值。国家公园适度发展旅游,为所在地区早日实现乡村振兴创造了难得的机遇:①国家公园适度发展旅游有助于优化所在地产业结构,通过“旅游+”和“+旅游”带动其他相关产业发展;②国家公园本身有着优良的生态环境质量,通过发展旅游,建设必要的旅游基础设施和旅游公共服务设施,有助于改善所在地区的人居环境,使所在地乡村变得更加生态宜居;③通过宣传教育和旅游接待服务评比等活动,国家公园适度发展旅游有助于当地居民将自己“热情”“好客”和“诚实守信”等优秀文化和文明习俗展现给外来的游客,促进文明乡风的建设;④国家公园适度发展旅游,涉及到多元利益主体的参与,更需要协调不同利益主体之间的矛盾和冲突,通过制定相应的旅游规章制度实现依法治旅,有助于提高公园所在地的乡村治理水平;⑤国家公园有着巨大的游憩利用价值,适度发展旅游既能带来可观的旅游消费,又可带动相关产业的发展,当地村民也可因此提高经济收入,过上富裕的生活。

三、适度发展旅游是国家公园管理的国际通行做法

从世界范围来看,在国家公园适度发展旅游以满足公众的游憩需求、促进地方经济社会发展是国际通行的做法。国家公园不同于一般保护区之处在于其强调保护和利用并重,发展旅游是合理利用国家公园最重要的方式[4]。当初美国黄石国家公园创立的重要目的之一,就是为了让人们能到黄石旅游以欣赏那里的壮丽自然景观,至今黄石公园的北门还镌刻着“For the benefit and enjoyment of the people(为了人民的福祉和享受)”的建园宗旨。世界上许多保护地都把旅游和游客的参访管理作为实现其管理目标的重要内容,为此IUCN推出了《保护地旅游和游客可持续管理指南》,以总结和推广保护地旅游管理的最佳经验[17-18]。就国家公园而言,不论是发达国家还是发展中国家,国家公园和旅游形影不离[19]。国家公园所在之地往往也是备受青睐的旅游目的地,每年都要接待大量的访客(见表3)。

表 3 部分国家国家公园接待游客与旅游收入统计

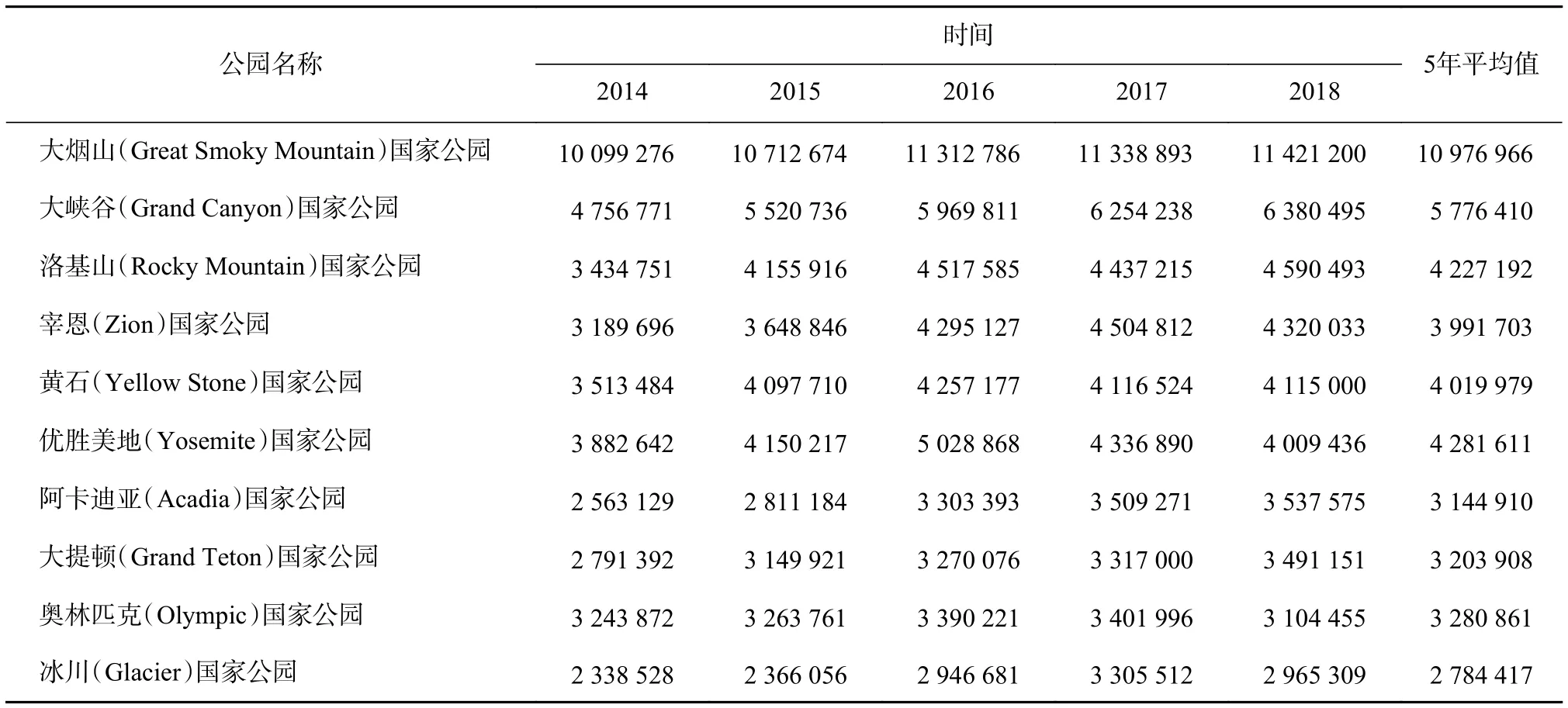

在美国,国家公园是最具吸引力的旅游目的地,只收取少量的门票,有的甚至免费进入。2018年美国60个国家公园累计接待游客8 588万人次,其中排名第一的大烟山(Great Smoky Mountain)国家公园接待游客1 142万人次,第二位的大峡谷(Grand Canyon)国家公园接待游客638万人次,历史最悠久的黄石国家公园接待游客411万人次。从表4可以看出,2014—2018年美国主要国家公园的游客数量大多呈上升趋势。日本是亚洲最早建立国家公园体制的国家。日本政府建立国家公园的主要目的是保护那些优美的自然风景,并以此为依托发展旅游。日本国家公园的入口通常不设关卡,面向公众免费开放。在严格保护风景资源和生态环境的同时,鼓励人们前往国家公园旅游。据日本环境省的统计,2015年34个国家公园共接待游客3.55亿人次。其中,最受欢迎的富士箱根伊豆(Fuji-Hakone-Izu)国立公园接待量高达12 426万人次[24]。在所有已建立国家公园体制的国家,几乎都将国家公园视作最珍贵的自然遗产、最具价值的旅游资源和最具影响的国家名片,是所在国家发展旅游最为重要的物质基础。当然,国家公园也不是随便可以进入的,游客的数量及其在园内的行为应有严格而科学的管控和约束。

表 4 2014—2018年美国10个国家公园游客接待量统计[20]人次

四、国家公园适度发展旅游要走保护优先的可持续之路

必须强调的是,虽然国家公园应适度发展旅游,但其模式并不是传统意义上的大众旅游,并不意味着可以在国家公园里面大搞旅游建设。相反,国家公园发展旅游必须以有效保护自然生态环境为前提,严格遵循绿色可持续发展原则,走有别于大众旅游的生态旅游发展之路。根据我国建立国家公园体制的宗旨,借鉴国家公园发展旅游的国际经验,国家公园发展旅游应注意以下几个方面:

1)应明确国家公园的核心保护对象,科学制定保护管理目标。每个国家公园都有其特定的核心保护对象,有的保护生态系统(如三江源、祁连山、神农架、热带雨林等),有的保护珍稀动物(如大熊猫和东北虎豹)。国家公园发展旅游之前,须明确核心保护对象是什么,保护到什么程度,科学确定保护和利用的边界。

2)要遵循可持续的原则,在国家公园总体规划之下制定适度发展旅游的专项规划。在不影响保护目标的前提下,科学识别和划定适宜公众进行游憩活动和自然教育的区域,同时遵循“园内游览,园外住宿”的原则,合理布局旅游服务接待设施,尽可能减少旅游设施建设对公园生态环境的影响。具体来说,餐饮、住宿、购物和娱乐等旅游接待设施可集中布局在国家公园的入口社区,在园内只建设咨询、厕所、停车场等必要的游览服务设施。

3)对所有旅游建设项目进行科学的环境影响评价和审批。国家公园管理局和地方环保部门应协作对国家公园入口社区及其内部的旅游建设项目进行严格的环境影响评价,根据公园保护目标对旅游建设项目的空间布局及其建设体量和风格进行管理,将发展旅游对国家公园自然环境和生态系统保护的负面影响降至最低。

4)精心设计国家公园的游憩活动项目。国家公园内的游憩活动应以自然教育、陶冶情操和休闲放松为主,应避免设计和开发那些喧嚣、吵闹的旅游活动项目,如徒步、露营、垂钓、观鸟、观星、骑马、摄影等,减少对野生动植物的惊扰。

5)科学设计和建设环境解说系统,管控游客行为。环境解说能增加游客的环境知识,强化游客的环保意识。国家公园环境解说的内容要充分体现科学性和教育性,设计风格应该保持一致,解说设施设置的空间布局要人性化、合理化。同时,对入园游览的游客应加强行为管控,杜绝破坏环境和生态系统的行为。

6)建立国家公园门票预约制度。虽然国家公园应对公众开放以发挥其应有的教育和游憩功能,但国家公园具有极为重要的生态功能,发展旅游应有一定的限度。尤其是在中国这样一个拥有14亿人口的大国,一定要采取严格的手段防止国家公园超负荷接待游客。在科学测评国家公园游览区域游客容量的基础上,可考虑实行国家公园门票预约制度,避免国家公园游客超载情况的发生。

7)建立旅游影响监测体系。作为国家公园利用的最主要方式,发展旅游难免会给国家公园造成一定的影响。国家公园可将人员巡护等传统的监测方式与遥感、物联网、人工智能等现代科技结合,定期监测、评估发展旅游带来的环境影响,对受影响大的地区应及时加以管理干预,避免造成不可逆转的破坏。

五、结 语

长期以来,由于中国很多保护地采取开发旅游景区的模式来发展旅游,使得保护地景区化,对保护地的自然生态系统、环境质量乃至文化遗产造成了较大的破坏。旅游也因此被视为威胁自然保护的破坏因素,甚至被污名化和妖魔化,以至于在中国大力推进国家公园体制建设的当下,相关部门和机构对发展旅游高度警惕甚至避而不谈。事实上,发展旅游本身并没有错,造成保护地破坏的真正原因是不当的旅游发展方式。实践表明,发展得当的旅游,在实现国家公园的管理目标中可以发挥多种积极作用。

国家公园是发展生态旅游、开展游憩活动的绝佳场所[12]。1915至1929年史蒂芬·马瑟(Stephen Tyng Mather, 1867—1930年)担任美国国家公园管理局局长期间,美国国家公园被建设成为民众喜爱的“国家游乐场”,在国家公园内建设了大量旅游设施,大肆猎杀狼、熊、猞猁等“害兽”,造成了一系列生态环境问题[25],这一时期美国国家公园的旅游发展政策备受谴责。20世纪70年代以后,随着生态学的发展,美国国家公园管理的天平开始向保护倾斜,停止了在园内大搞建设的旅游发展模式,旅游与保护和谐共生。在黄石公园,虽然每年都有上百万的游客前来旅游,但活动范围严格受限于公路沿线,这里90%以上的土地依旧保持着荒野状态,虽自1872年建立至今已有100多年的历史,但园内野牛、麋鹿、山羊和熊等大型野生动物仍时常可见,成为全球国家公园管理的典范。在日本的富士箱根伊豆国立公园,虽然每年的访客量多达上千万,但通过严格、科学的分区管理,旅游对国家公园的影响被控制在可以接受的范围内,数十年来依旧保持着绿水青山的良好生态环境。

国家公园在中国被定位为最高等级的自然保护地,要加以最为严格的保护。国家公园不是旅游景区,但不应排斥发展旅游[26]。国家公园毕竟是国家的“公园”,兼具保护、科研、教育和游憩等多种功能,势必要向公众开放,适度发展旅游是必然的选择。如果因为要进行最严格的保护,割裂国家公园和旅游之间的天然联系,将旅游视作洪水猛兽,将最终使国家公园成为功能不全的升级版自然保护区。事实上,最严格的保护不等于铁桶式的保护,而应是最严格地按照科学来保护[27-28],是保护和利用兼顾的严格保护,不是铁桶式的严防死守。中国国家公园建设工作刚刚起步,必须要正确认识旅游在国家公园建设中的积极作用,妥善处理好旅游和保护之间的关系。诸多国际经验表明,发展旅游与公园保护的矛盾完全可以得到协调,科学、适度的发展旅游不是威胁和破坏国家公园的洪水猛兽,恰恰是促使国家公园综合功能得以实现、推进国家公园体制建设健康发展的治病良药。然而,需要强调的是,在我国自然保护压力持续加大的当下,必须正确、妥善处理保护和利用之间的关系,要坚持“适度”的原则。在保护优先的前提下发展旅游,坚持走可持续发展之路,建立自然保护、游憩利用和社区发展协同推进的长效机制,使国家公园真正成为我国践行生态文明理念、探索人与自然和谐相处的示范区。