基于遗产价值评价的传统村落分类及活化策略研究

2021-07-29陈晓华方睿荣

陈晓华,方睿荣

(1.安徽建筑大学 建筑与规划学院,安徽 合肥 230022;2.安徽省城镇化发展研究中心,安徽 合肥 230022)

在快速城市化进程中,传统村落也与其他乡村聚落一样面临人口结构失衡、人居空间稀释化等困境,导致传统村落文化传承面临后继无人、遗产价值缺失的境地。遗产多方面的价值构成了遗产保护的正当性,传统村落作为一种特殊的遗产具有多方面的价值,通过对遗产资源的活化维护传统村落的遗产价值,达到传统村落遗产延续的目的。目前针对传统村落个体,学者们大多采用风貌恢复、设施改善、社区参与、产业转型、协同共生的方式进行活化,随着传统村落名录扩充,如何避免各传统村落陷入同质化发展困局,成为学界研究的新热点。学者们通过对传统村落类型划分提出有针对性的活化利用策略,并在区域层面通过遗产廊道的构建,施行线性文化遗产的保护。本文将基于传统村落遗产价值评价划分类型,提出有针对性的活化利用策略。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究区域概况

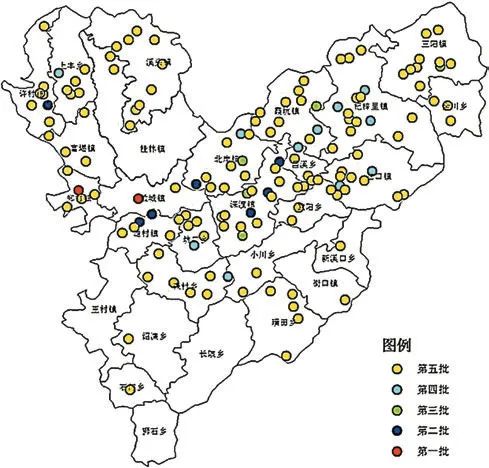

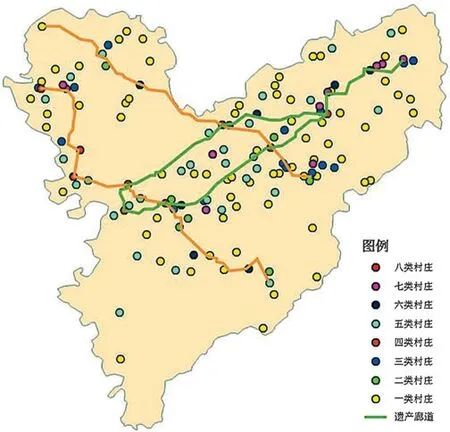

歙县位于安徽省黄山市辖区,是皖南徽文化核心区徽州府城所在地。独特的地理位置和相对封闭的环境孕育出有极高辨识度的传统文化。在长期文化实践过程中,徽州人民极大地丰富了徽州文化的物质、精神、制度、哲学内涵。歙县在历史上三次人口大迁徙中也形成了大量独具特色、底蕴深厚,集合风水、安全、生活需求等要素而建的移民型村落,歙县全域物质文化遗产遗留丰富,非物质文化遗产传承度好。歙县县域内有一至五批共计148个国家级传统村落(图1),其中,中国历史文化名村5个,能够广泛涵盖各种资源禀赋、各个发展阶段的传统村落,是进行传统村落分类和遗产活化研究的良好样本。

图1 歙县传统村落分布情况

1.2 研究方法

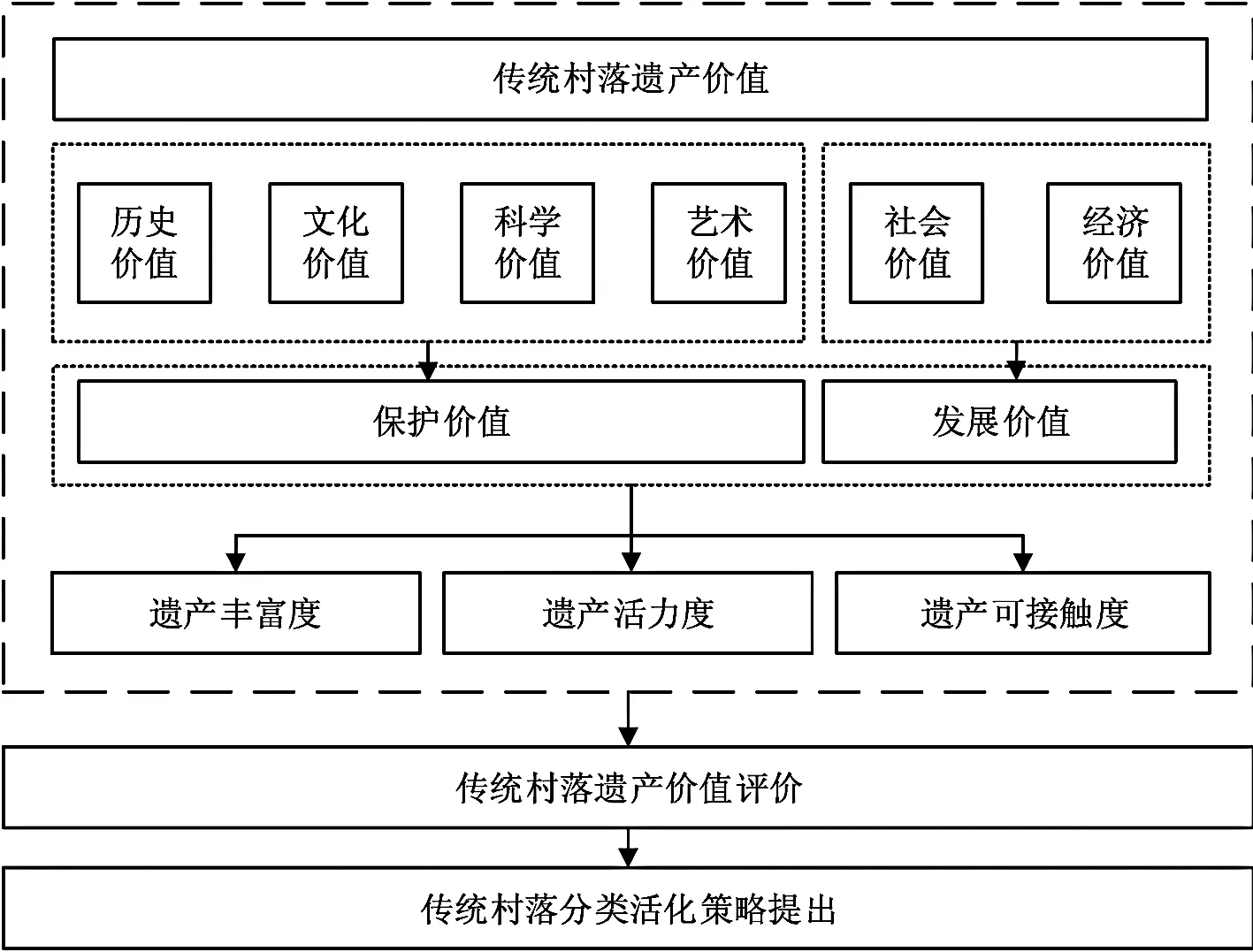

现有传统村落遗产价值体系的构建大多关注传统村落作为一种开发资源的历史价值和文化价值,价值维度大多从物质文化遗产和非物质文化遗产两个方面展开。也有研究注重传统村落遗产在旅游开发中的经济价值,从吸引力、生命力、承载力三个维度归纳传统村落遗产价值。传统村落遗产价值主要体现在历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值上,并在宏观上突出体现在保护价值和发展价值两大方面。本文根据传统村落遗产构成和遗产价值体现,从遗产丰富度、遗产活力度、遗产可接触度3个维度建立传统村落遗产价值维度,基于传统村落遗产价值评价进行类型划分,提出有针对性的活化利用策略。

图2 传统村落遗产价值评价模型构建思路

1.2.1 评价指标体系构建

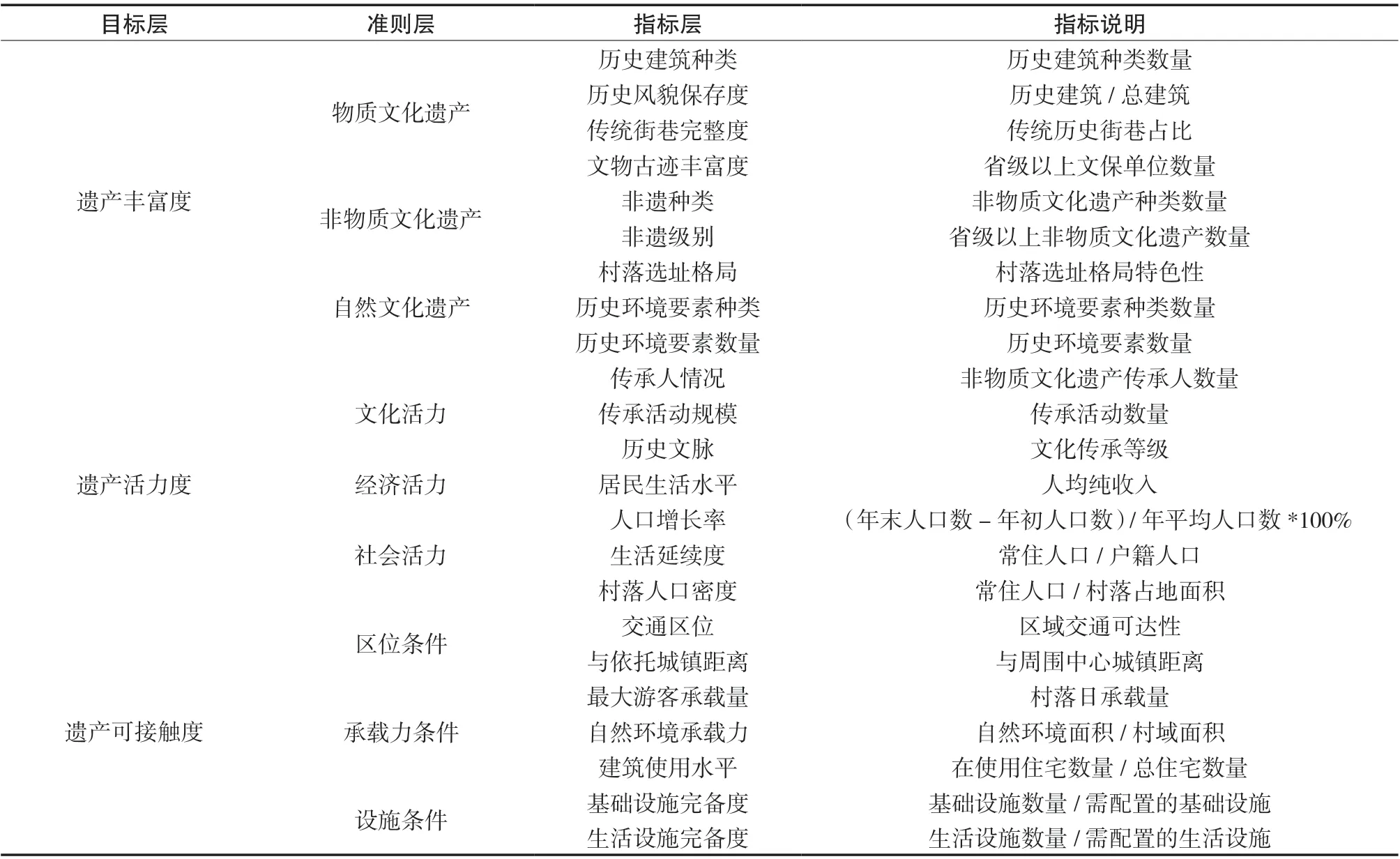

根据研究思路将遗产丰富度、遗产活力度、遗产可接触度3个方面作为目标层构建传统村落遗产价值评价指标体系。传统村落遗产丰富度主要体现在遗产的数量、种类、等级等多个方面,根据传统村落遗产构成确定物质文化遗产、非物质文化遗产、自然文化遗产3个准则层指标。传统村落内的遗产需要传承延续,遗产延续度强调遗产活态保护的重要性,活态度高的遗产在利用、展示、可持续方面具有更高的价值,根据传统村落结构确定文化活力、经济活力、社会活力3个准则层指标。对遗产的合理利用是传统村落发展的重要途径,根据传统村落开发基础条件确定区位条件、承载力条件、设施条件3个准则层指标。分析各准则层指标,并结合获取各项数据的能力,确定24项指标层评价指标。

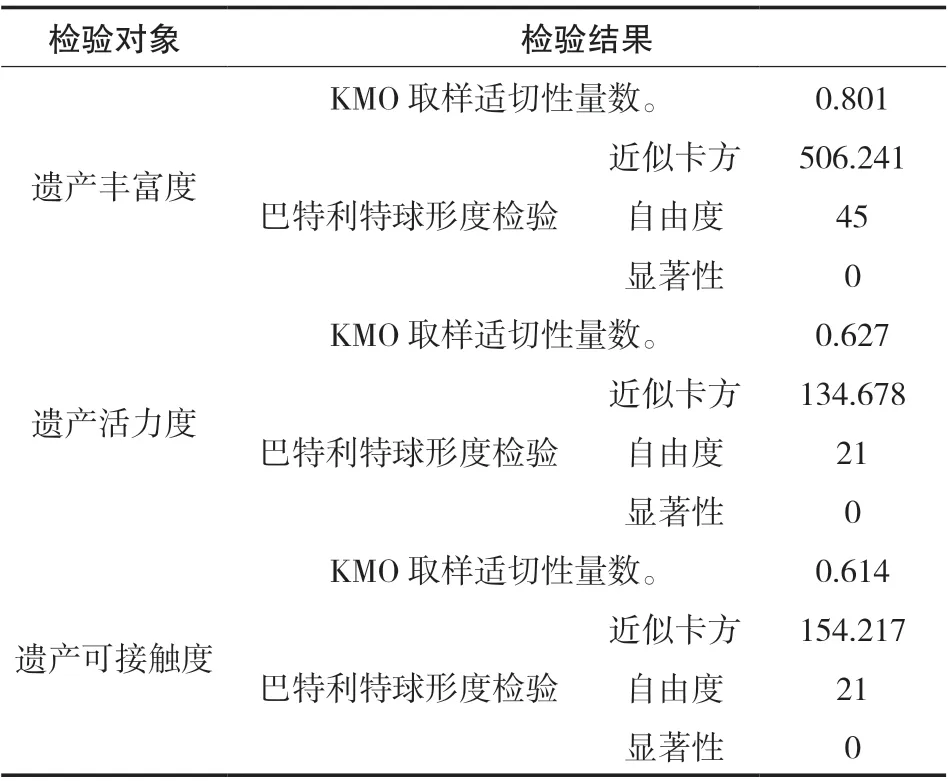

对各维度分别进行因子分析,数据经处理后各维度KMO值均高于0.6,表明指标之间有较好的相关性(表1),在综合分析相关系数矩阵、公因子方差、总方差解释、旋转成分矩阵、碎石图等相关结果后,最终确定3大维度、8个评价指数、23个评价指标的评价指标体系如下表所示(表2),可以较为全面的阐释传统村落遗产价值。

表1 各维度KMO和Bartlett球形度检验

表2 传统村落遗产价值评价指标体系

1.2.2 聚类分析方法

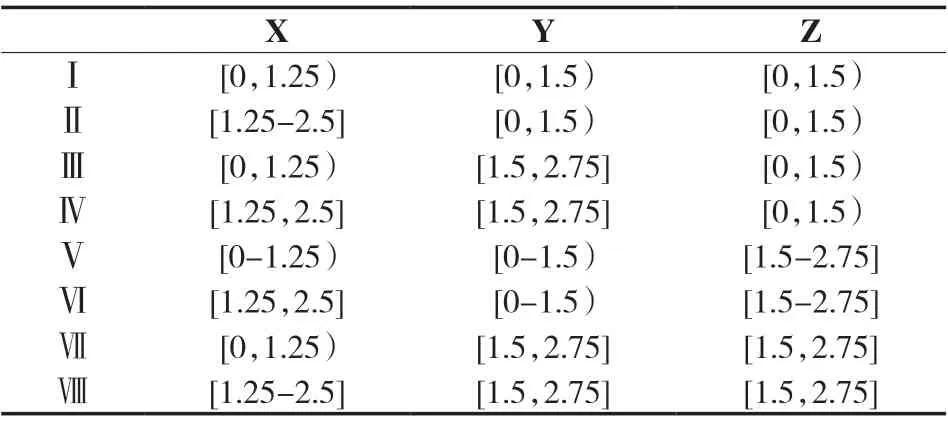

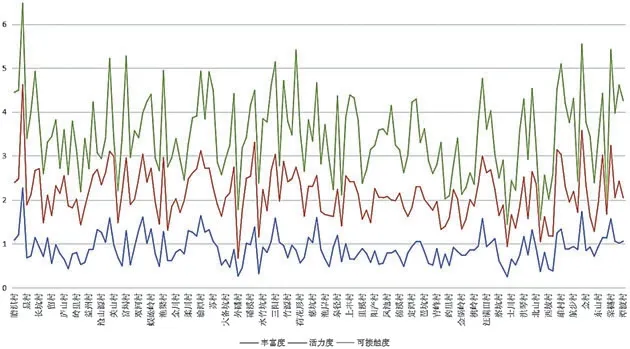

由于各传统村落之间资源本底、发展阶段各不相同,需要根据遗产价值评价结果,通过聚类分析的方法对不同遗产价值的传统村落进行类型划分。本文使用Origin软件绘制三维矩阵模型分析评价结果(图3),揭示各维度之间的互动关系,并初步划分各传统村落所在区间范围(表3),使用SPSS25.0对各区间使用层次聚类法相似性,以此为依据划分传统村落类型;在分析传统村落主要调控措施时使用K-means聚类分析,结果作为评估流程图中每个判断步骤的评判标准。

表3 各区间坐标范围

图3 三维矩阵区间划分模型

1.3 数据来源与处理

本文所采用的传统村落数据以2012—2019年住建部等部门先后公布的《中国传统村落名录》为依据,通过百度地图坐标拾取器获取148个传统村落的经纬度坐标,并进行坐标校正。一至四批传统村落遗产情况来源于各传统村落一村一档,第五批传统村落遗产情况来源于各传统村落申报表。现状经济、人口数据来源于对歙县的实地调研,由于相关部门缺乏自然村统计数据,故本文采取对乡镇政府统计站工作同志以及各传统村落内长期居住的干部、村民访谈的方式获取有关数据。歙县12.5m分辨率数字高程模型(DEM)、歙县2018年土地利用数据以及歙县植被指数(NDVI)等空间数据在中国科学院资源环境科学与数据中心获取(http://www.resdc.cn/Default.aspx),经GIS相关分析得到所需各项空间数据。

2 结果与分析

2.1 传统村落类型划分

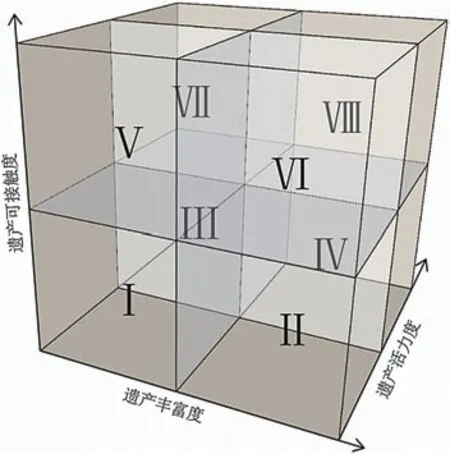

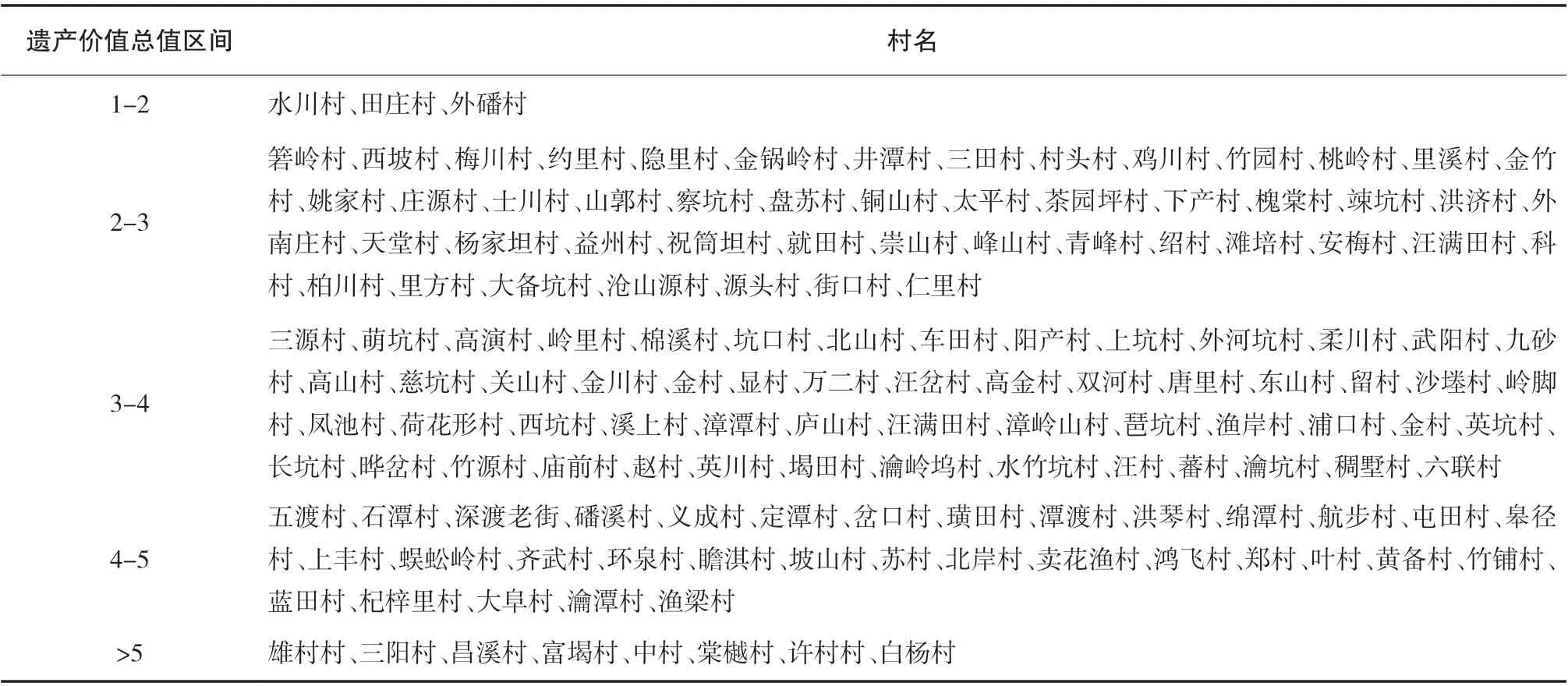

2.1.1 传统村落遗产价值差异化显著

评价结果显示(表4),歙县传统村落遗产价值总值高低差异较大,遗产价值总值最高的白杨村得分6.49分,得分最低的水川村仅有1.45分,说明传统村落之间的保护现状和发展潜力有较大差别;对各维度遗产价值得分情况(图4)进行分析,发现各传统村落在三个维度之间的得分水平不是完全的正相关关系,说明需要综合评判传统村落3个维度得分情况才能得到各传统村落更加准确的活化策略。

表4 歙县传统村落遗产价值评价结果

图4 传统村落各维度遗产价值得分

2.1.2 传统村落价值类型多样化明显

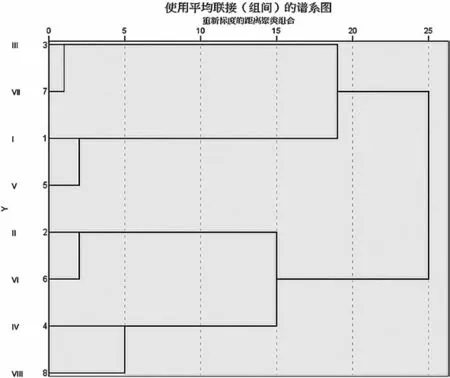

从传统村落遗产丰富度和遗产活力度两个方面对传统村落遗产保护现状进行类型划分,对各区间传统村落遗产丰富度和遗产活力度取均值进行层次聚类分析后得到层次聚类分析谱系图(图5),根据结果对传统村落类型进行划分(表5)。

图5 层次聚类分析谱系图

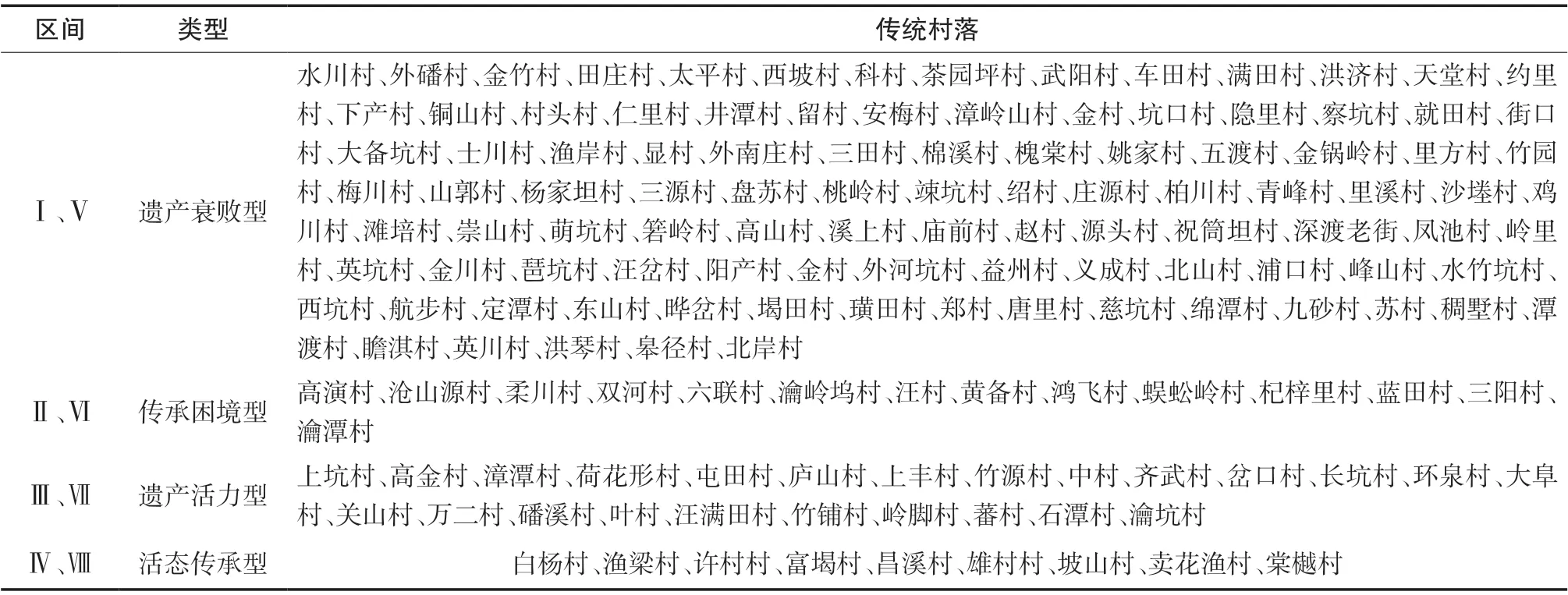

表5 基于遗产价值评价的传统村落类型划分

其中,Ⅰ、Ⅴ区间内传统村落遗产丰富度和遗产活力度缺失严重,在未来针对遗产进行活化难度大、发展上限低,故将这类传统村落归为遗产衰败型;Ⅱ、Ⅵ区间内传统村落在遗产丰富度方面价值较为突出,但遗产活力度较差,说明村内没有形成完善的遗产资源保护利用产业,遗产的传承面临较大困境,亟需通过活化利用提高村落内遗产的延续性,故将这两类传统村落归为传承困境型;Ⅲ、Ⅶ区间内传统村落遗产活力度较高,这类村落文化、社会延续性好,村落内已经形成具有一定规模的产业结构,传统村落在社会、经济可持续发展方面有一定优势,故将这两类传统村落归为遗产活力型;Ⅳ、Ⅷ区间内传统村落遗产资源丰富度、遗产活力度高,有较好的开发基础和遗产传承环境,处在较为积极的活化利用阶段,故将这两类传统村落归为活态传承型。

2.2 传统村落区别化活化利用路径与策略

根据类型划分结果对传统村落提出有针对性的区别化的活化策略,传统村落活化的关键是要将村落遗产资源产业化,通过利用促保护。

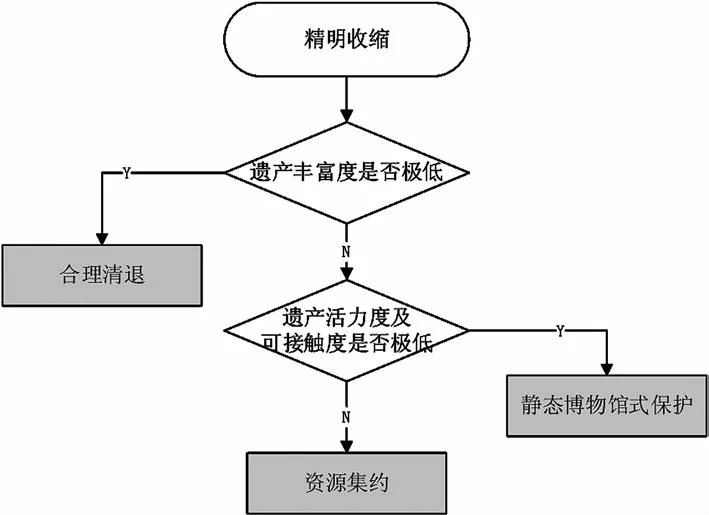

2.2.1 精明收缩,调控遗产衰败型传统村落转型发展

精明收缩的策略主要适用于遗产衰败型传统村落。这类传统村落一共有101个,其中第五批传统村落占比93.07%。这些村落作为传统村落而言保护价值不显著,缺乏发展要素和发展动力,遗产传承面临严峻困境。

遗产衰败型传统村落遗产保护现状较差,在确定各村主要调控措施时,首先评估各村落遗产丰富度,将遗产资源过于平庸的村落内部有较高价值的建筑物、构筑物、手工艺提取出来作为博物馆展品、特色商业街节点、特色文化产品等进行异地保护,之后将这些村落合理清退,使村落可以不受约束的进行转型发展,有助于留住村落文脉。其余的村落进入第2轮评估,若是村落遗产活力度和可接触度均处于较低水平,则说明村落没有开发利用的基础条件,则通过静态博物馆式保护对村落进行活化利用,对于一些整体风貌格局尚可、可视性较好的村落,经过较为粗糙的整体风貌恢复后进行静态展示。对于可视条件较差的传统村落,可以通过数字化技术绘制村落整体格局,在市区内建立传统村落数字博物馆进行展示。否则说明村落还有一定的发展潜力,对这些村落在资源集约的框架下进行发展,在没有明确发展目标、自身优劣势认知不明确的情况下减缓扩张型规划,减少不必要的资金投入,充分利用村内现有资源,对村落中人居资源进行空间集聚,通过规模效应提高资源利用效率。具体评估逻辑框架如下图所示(图6),根据评估流程对遗产衰败型传统村落使用K-means聚类分析后得到各村落主要调控措施(表6)。

图6 遗产衰败型传统村落评估逻辑框架

表6 遗产衰败型传统村落主要调控措施

2.2.2 保护发展,促进传承困境型传统村落遗产价值延续

保护发展的策略主要适用于传承困境型传统村落。从总体上看,这些传统村落有较为丰富的遗产资源,但是现状发展情况较为滞后,且产业相似的传统村落对其有屏蔽效应,需要通过遗产的活化利用促进村落文化传承延续。

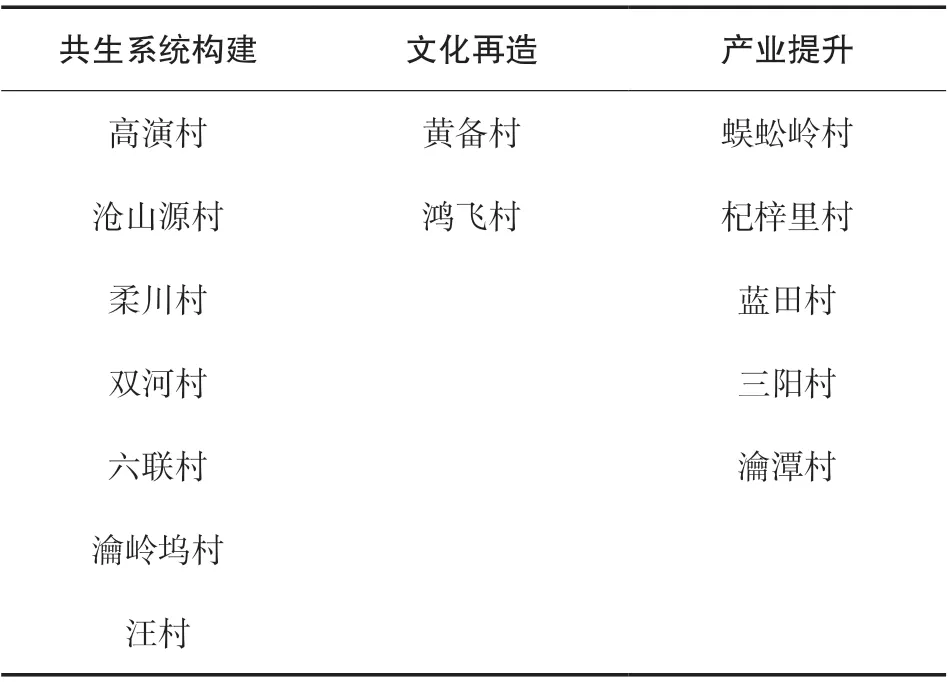

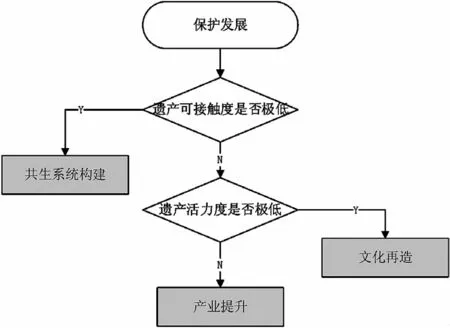

传承困境型传统村落遗产资源保存较好,但是受限于各种原因现状发展较差。这类传统村落在确定各村主要调控措施时,首先评估各村落遗产可接触度,分清村落是否有能力负担遗产资源的产业化开发。区位条件和自身开发基础较差的村落应当与周边有一定产业规模的村落联动发展,通过村际之间的官道、古道构建共生系统协调融合各类资源,在联动过程中互利共生。有一定开发条件的传统村落进入第2轮评估遗产活力度,若是村落整体活力度较差,应立即采取措施减缓文化衰退速率,深入挖掘的村落文化脉络,对村落内衰败的文化空间进行功能植入和空间重构,促进村落内消费和业态的转型,整治提升文化空间轴线上的节点空间和各类文化空间,修缮和重建衰败的高价值文化空间的载体建筑物、构筑物,增加村落整体文化氛围和活力,尽快通过文化再造恢复村落传统文化氛围。否则说明村落有一定的产业基础,但这些村落由于照搬别人的发展模式陷入同质化发展的困境,未来需要提升村落现有文化产业,注重对自身文化特色的挖掘,增强自身吸引力。具体评估逻辑框架如下图所示(图7),根据评估流程对传承困境型传统村落使用K-means聚类分析后得到各村落主要调控措施(表7)。

表7 传承困境型传统村落主要调控措施

图7 传承困境型传统村落评估逻辑框架

2.2.3 开发管控,保护遗产活力型传统村落特色价值

开发管控的策略主要适用于遗产活力型传统村落。这类传统村落活力度较高,但村落内遗产所占比重逐渐降低,说明这类村落在发展的同时因为拆旧并新、无序性扩张等方式产生了稀释化现象,对村落的格局风貌造成了破坏。

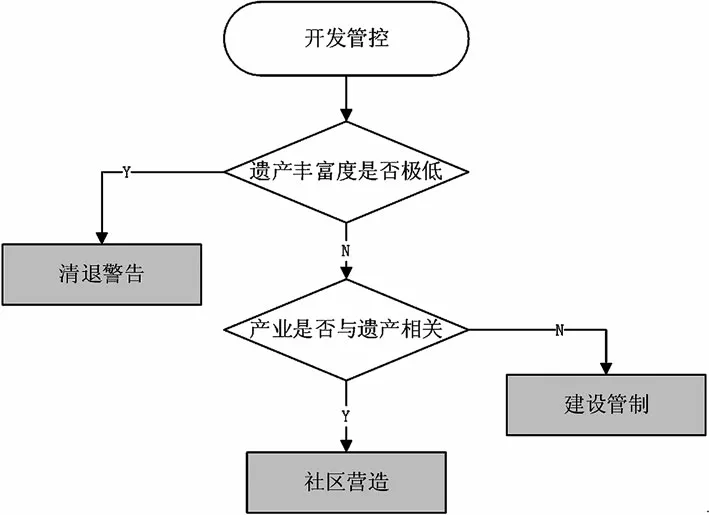

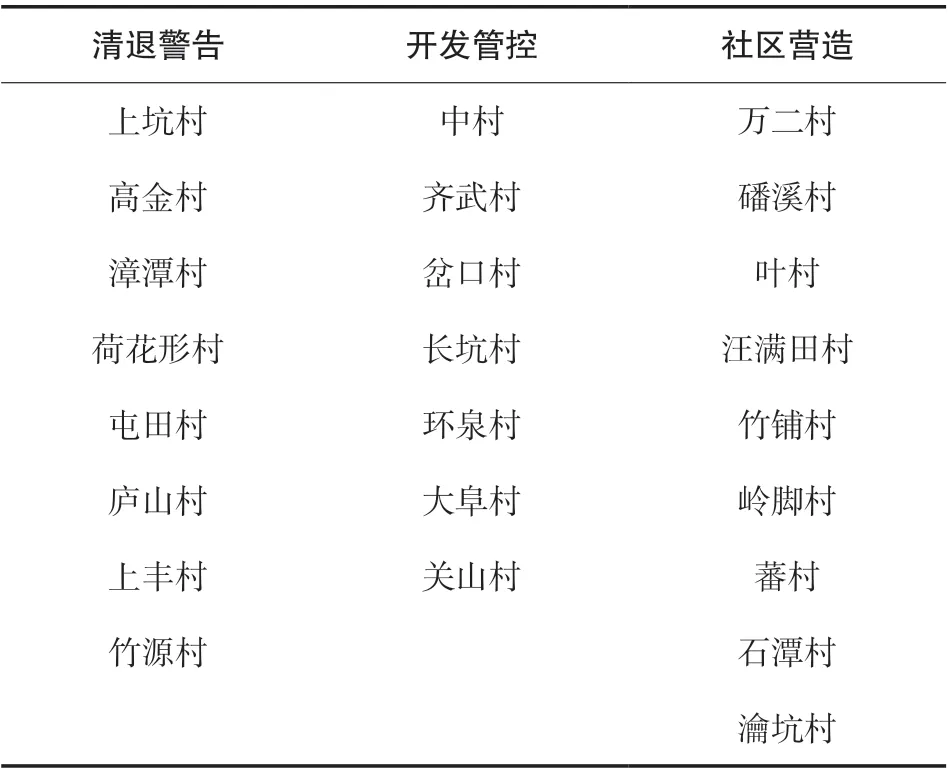

遗产活力型传统村落有较为成熟的产业链,但是其主导产业不一定依托对遗产的利用。所以在确定各村主要调控措施时,首先对各村落遗产丰富度进行评估,若是处于较低水平,说明其作为传统村落最为重要的遗产环境遭到破坏,对这类村落进行清退警告,警醒村民认知遗产保护对传统村落延续的重要性,并提高对村落遗产价值评估的频率,激励村民遗产保护意识的产生。其余传统村落进入第2轮产业与遗产的相关性评估,若是产业与遗产相关性不强,则对其进行建设管制,遏制无序开发对村落风貌、格局的进一步破坏,同时也要挖掘遗产特色,打造令村民自豪的遗产实体和特色产品。否则说明村民主要收入来源与遗产资源利用有较强相关性,这种情况下需要通过社区营造的方法让村民更多的参与到村落建设和生产实践中去,增加村民的归属感,提高对遗产资源重要性的认知水平,最终达到村民自发维护传统文化的目的。具体评估逻辑框架如下图所示(图8),根据评估流程对遗产活力型传统村落使用K-means聚类分析,并对进行第2轮评估的传统村落根据调研结果,进行产业现状分析后最终得到各村落主要调控措施(表8)。

图8 遗产活力型传统村落评估逻辑框架

表8 遗产活力型传统村落主要调控措施

2.2.4 区域协同,依托活态传承型传统村落构建区域一体化保护体系

区域协同的策略主要依托于活态传承型传统村落构建歙县县域遗产廊道和核心节点。现有的研究表明,通过建立标准化的文化线路管理程序进行综合规划有助于乡村地区遗产的可持续保护,并且可以作为经济发展、社会凝聚力、文化以及自然资源保护的支撑。遗产廊道的建立有利于一定范围内遗产资源的整合,可以有效合理分配社会资源。遗产廊道的构建是在国土空间规划视域下保护历史文化空间的重要方式,能够完整保护遗产资源的特殊价值,最大限度实现遗产资源的可持续发展[22]。

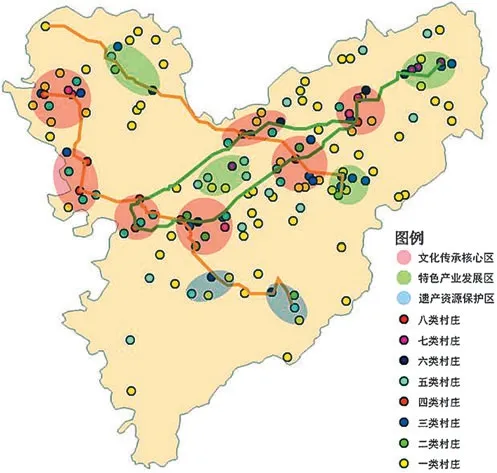

本文以九个遗产综合价值极高已经处在积极活化利用阶段的活态传承型传统村落作为遗产廊道的核心节点,传承困境型传统村落和遗产活力型传统村落作为次要节点,遗产衰败型传统村落作为遗产廊道辐射范围,修正遗产廊道形态。通过使用ArcGis10.2中成本距离和成本路径两个空间分析工具,利用9个核心村之间的最小累计阻力路径作为遗产廊道的主骨架,再分别计算每个核心村与其他139个非核心村之间的最小累计阻力路径。将得到的各最小累计阻力路径图叠加后,尽可能多的串联遗产价值较高的传统村落,最终得到歙县区域两横两纵共计4条遗产廊道(图9)。

图9 歙县遗产廊道图

根据遗产廊道的构建,提出相应活化策略如下:第一,对传统村落实体进行保护,歙县遗产廊道以9个核心村为基础构建,它们是歙县遗产廊道存在的重要支点。这些村落应当改善村内居住条件,通过产业特色化与产业现代化的手段提升村内现有文化产业,强化传统村落的竞争力和村落韧性。第二,着力打造3个层级的保护圈层,第一层级依托9个活态传承型传统村落构建文化传承核心区,第二层级以遗产活力型传统村落为核心构建特色产业发展区,第三层级以遗产资源丰富但保护现状较差且尚未处于保护区内的传统村落为核心构建遗产资源保护区(图10)。第三,在遗产廊道的基础上进行外延辐射,遗产廊道主要对传统村落遗产价值较高的村落进行了覆盖,但歙县传统村落数量庞大,依然有较多传统村落位于遗产廊道范围之外。这些村庄遗产价值普遍不突出,周边也没有可以依附的发展水平较高的传统村落,遗产廊道的构建给予它们新的发展机遇,这些传统村落需要进行差异化发展,并通过路牌、广告牌等进行宣传引导人群进村参观,达到遗产活化的目的。

图10 歙县传统村落分区协同规划图

3 结论与讨论

传统村落之间遗产价值差异较大,村落内部各维度遗产价值水平不一致。遗产价值评价结果表明,大多数传统村落文化传承面临严峻困境,并且均与村落原住民生产生活方式的改变联系密切。借助聚类分析方法对评价结果进一步分析显示,传统村落按遗产价值现状可以分为遗产衰败型、传承困境型、遗产活力型、活态传承型4种类型,根据各类型传统村落特征又可得到合理清退、静态博物馆式保护、资源集约、共生系统构建、文化再造、产业提升、清退警告、建设管制、社区营造、区域协同等10种活化策略。传统村落资源本底和发展阶段各不相同,因此立足区域的保护发展策略在未来对传统文化的延续至关重要,相当数量传统村落活化程度低、单体活化难度大,必须依托县域遗产廊道的构建在文化线路的思想下找寻新的发展机遇,促进传统村落区域一体化保护进程。

传统村落大多为自然村,其特殊性导致相关数据获取存在一定难度,由于部分数据缺失、数据质量等问题对评价指标体系有一定影响。本文在活化策略部分根据传统村落现状差异构建了评估逻辑框架,对传统村落活化利用精细化有一定提升,但是评估逻辑框架大多仅仅依据遗产价值评价结果进行分析,对村民和游客感知方面的调研工作有所欠缺,需要规划实践者在规划编制过程中对传统村落进行更加深入的田野调查,以期得出更加准确的活化策略。