赣北传统民居敞厅夏季热环境研究

2021-07-29贾尚宏陈嘉鑫徐振宇

贾尚宏,陈嘉鑫,徐振宇

(安徽建筑大学 建筑与规划学院,安徽 合肥 230601)

1 赣北传统民居类型特征

赣北即江西以北地区,在地理上包含九江和南昌两市。文中所指的“赣北”同时包含赣东北的上饶、景德镇、鹰潭三市。在风土谱系上,由于鄱阳湖流域经济文化较为发达,又是雷礼、雷发达的故乡,因此该地区的风土建筑也呈现出相似性。赣北传统民居又被称作“土库”,原是用来做为储藏货物的仓库,但随着人们对于居住的需求,其功能逐渐由储藏空间转化为居住空间。

赣北地区毗邻皖南,同时包含古徽州的婺源县,其所辖地区的传统民居与徽州传统民居均为天井式住宅,但又有所差异:

(1)在平面特征上,赣北传统民居多为不规则形,徽州传统民居则为规则形,但两者的基本组成均是以天井、敞厅(堂屋)为中轴线,两旁布置房间。通常赣北传统民居末端会设置开口较小的虎眼壁天井院,而徽州传统民居则多是楼梯,两者以一进院为基型,发展出多进多路的平面形式。

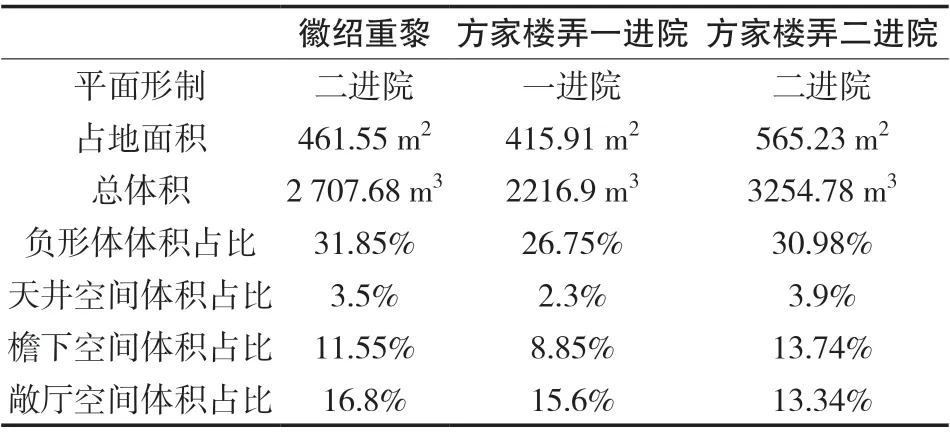

(2)在空间特征上,由于徽州土地稀缺,传统民居多向纵向发展,呈现出高深的天井院,二层既能储藏也能居住。而赣北地区土地较为富饶,传统民居多沿中轴线横向发展,使其内部空间更加宽阔,二层则由于高度限制,多作为储藏使用(表1)。

表1 赣北传统民居与徽州传统民居对比

(3)在营造禁忌上,赣北传统民居普遍存在“过白”现象,过白是指位于敞厅后部第五根柱子回望,能看到上厅的屋脊与敞厅的屋檐之间的天空,同时也保证先人的牌位能望到天空,也是人们对于祖先崇拜的一种表达形式。徽州传统民居受到土地限制,很少出现“过白”,多存在与祠堂之中。赣北与徽州均处于夏热冬冷地区,民居在营建过程中主要考虑如何在夏季遮阳抗热。

在既往研究中,徽州传统民居的天井通过“烟囱效应”能够起到很好的降温效果。而对江西传统民居热环境的研究中,文章多是集中在赣南地区的客家民居,而对赣北民居的研究较少。仅在江西传统天井民居被动式研究方法中,北京工业大学的李季对比了天井式传统民居与现代民居热环境的差异。因此,笔者选取三种不同类型的赣北传统民居,在夏季开展为期半个月的热环境测试与民居测绘,以探求赣北传统民居敞厅的热环境。

2 实验方案设计

本次实验对象位于江西省上饶市铅山县河口古镇。江西省地处亚热带温暖湿润季风气候,夏季时间较长,7月均温为28-29.8 ℃,极端气温几乎在40 ℃以上。

实验地点:江西省上饶市铅山县河口古镇

实验时间:8月8日—8月22日

实验设备:便携式气象站、温湿自计仪、微风测速仪、测距仪。

测量数据:温度、相对湿度、风速

测量方法:选取连续晴朗的天气,进行24小时连续记录,每10分钟记录一次。

天气状况:本次实验选取夏季最热天气段,连续15天的持续晴热高温。

3 实验样本选取

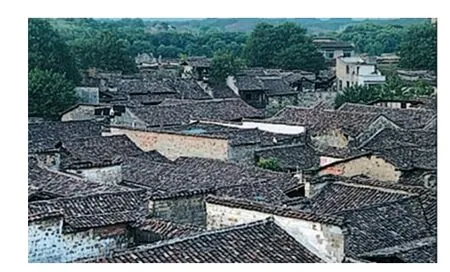

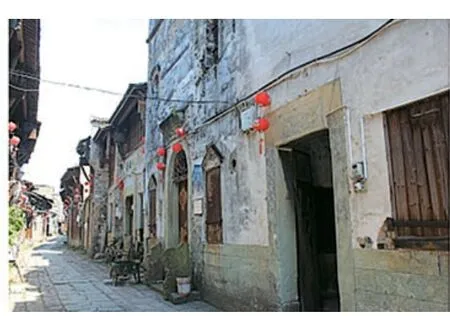

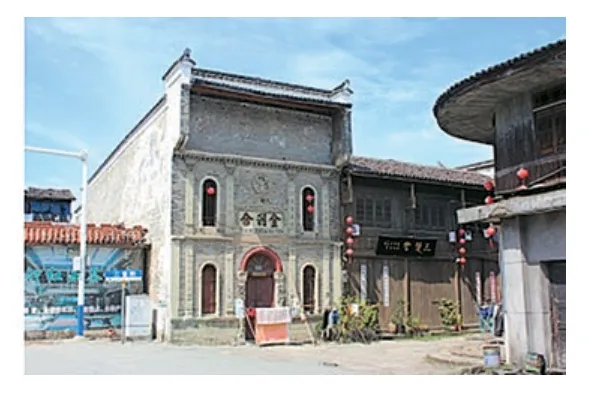

河口古镇位于铅山县北部,东临鹅湖镇,北临信江(图1)。古时作为贩纸的贸易码头,经济繁荣。如今镇上还保存着较完整的明清古街与民国时期民居(图2)。笔者进行走访后,根据建筑保存的状况以及村民建议,选取三处不同朝向的传统民居进行对比研究,并且在古镇附近四层住宅楼屋顶设置气象站。

图1 河口古镇与信江

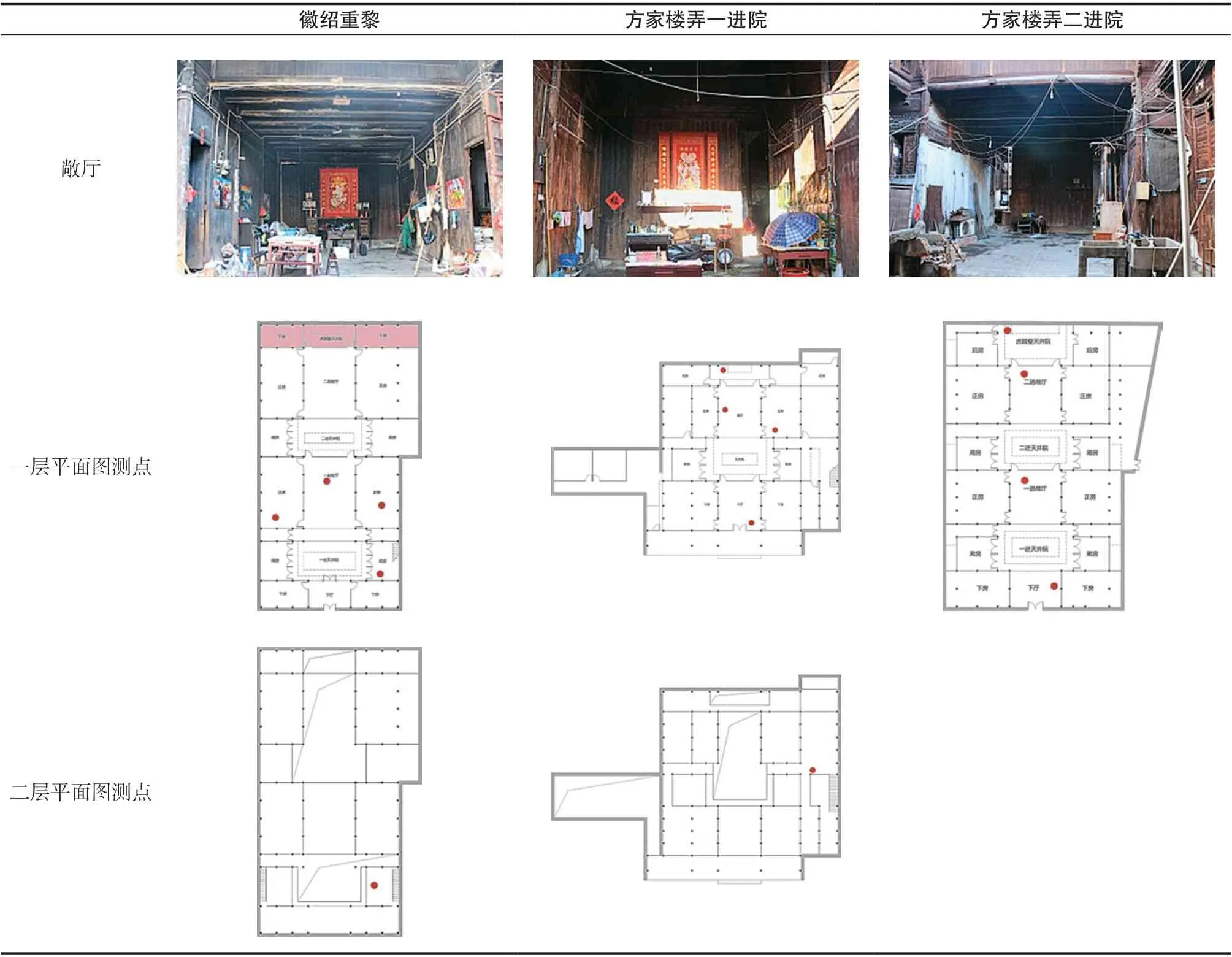

样本1:典当边弄徽绍重黎

典当边弄徽绍重黎始建于清末年间,其内部保留了原有的结构与空间布局,是一栋典型的二进院赣北传统民居。建筑整体分为上下两层,二进敞厅局部通高,建筑朝向大致坐南朝北,外墙采用空斗砖砌筑进行围合,内部是典型的穿斗式木结构,天井与敞厅均为青石地面,正房、厢房内部则是铺以木地板,木地板下面留有间隙用以防潮通风。

由于二进敞厅太师壁倒塌(表2中红色部分),因此本次选点主要集中在保存较好的一进天井院周边,为了对比传统民居敞厅与各房间及室外的热环境,在此宅中选取5个测量点,分别是位于一进敞厅中后排、东侧正房、西侧正房、西侧厢房以及位于西侧厢房正上方二楼,持续测量24小时(表2)。

样本2:方家楼弄景阳凤台一进院民居

方家楼弄景阳凤台是当地一处由三种不同形制的宅院围合而成传统民居组合,颇有北方合院形式。该民居始建于清嘉庆年间,其中一进院传统民居是典型的赣北传统民居基型,坐东朝西,平面主要沿上厅(包含敞厅与后厅)、下厅、天井组成的中轴线展开,两侧布置正房、厢房、下房及后房,中轴线上的天井分为两种,即一个“泗水归堂”天井和一个虎眼壁天井。除了敞厅通高外,其余封闭形体空间均为二层。

图2a 河口古镇

图2b 河口古镇

图2c 河口古镇

一进院传统民居选择5个测量点,分别是位于前端的下厅,位于中部的敞厅,位于末端的后厅,位于南边的正房,以及位于二层南侧廊位置,持续测量24小时(表2)。

样本3:方家楼弄景阳凤台二进院民居

景阳凤台中的二进院与徽绍重黎的二进院形制大致相同,它们的平面布置都是基于一进院形式衍化而来。其轴线在原有的基础上增加了一进天井院,景阳凤台两进的敞厅空间均保存较好,且坐北朝南。沿中轴线选取4个测量点,分别位于下厅、一进院敞厅、二进院敞厅、后厅,持续测量24小时(表2)。

表2 三种不同类型传统民居测点标注

4 测量结果分析

通过不同时间段的测量,我们获取了室外与三个样本的温湿度并绘制成三组图进行研究。

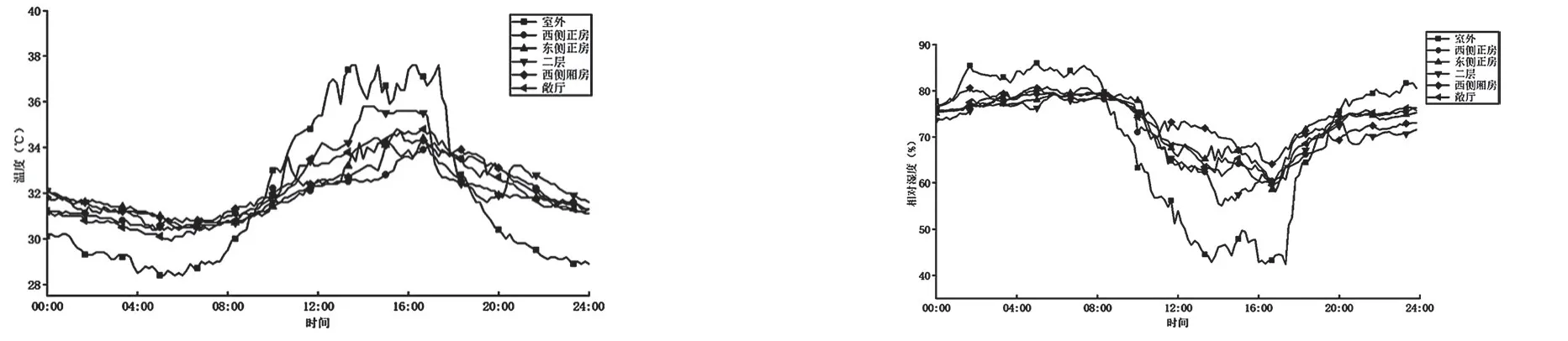

4.1 徽绍重黎热工环境

8月10日,室外平均温度与相对湿度达到31.9 ℃与69.3%,最高温度与相对湿度为37.8 ℃与79.2%,最低温度与相对湿度为28.4 ℃与42.4%,昼夜温差一般,相对湿度相差较大,白天热舒适性较差。室内最高温度由高到低依次为二层35.8 ℃,敞厅和西侧厢房均是34.8 ℃,东侧正房34.4 ℃,西侧厢房34.2 ℃,与室外最高温差在2-3.6 ℃。这表明,民居一进院的整体隔热较差,主要是由于一进天井开口较大,使得热辐射容易传入室内,造成室内温度较高。各测量点的最低温度差在1.5-2.1 ℃,略高于平均温度差0.1-0.5 ℃,建筑的保温效果并不好,预计寒冷天气对内部环境影响较大,这是因为建筑内部用薄木墙分割,其保温性与密封性能均欠佳。白天二层温度介于室外与敞厅之间,可以降低一层敞厅温湿度的波幅,在夏季能起到热缓冲层的作用,但二层本身受室外温湿度影响波动较大,将影响室内热舒适度(图3)。

比较室内各个测量点与室外相对湿度波动关系,室外与二层的最高温度出现在14:00左右,接着是西侧厢房15:40,敞厅、东侧正房与西侧厢房均在17:00左右,二层与天井厢房约有1.7h延迟。这是由于厢房位于天井处,相较于其他房间更容易得热。二层与一层出现3 h延迟,这与民居屋顶及墙面的蓄功能有关,屋顶附上薄瓦热容小,太阳热辐射很快传至二楼,而外墙热容较大,对热传递有延迟作用,赣北传统民居夯土墙约有3 h的延迟(图3)。

图3 徽绍重黎温湿度对比

综合室外及室内空间温度与相对湿度的对比,不难发现,坐南朝北的传统民居尽管能够抵挡部分太阳辐射,但是天井起到的降温效果有限,敞厅在白天温度集中在34 ℃左右,温度波动较小,一层各房间与敞厅平均温差约在1 ℃,其中东侧正房因为住户使用,出现了一段时间的波动,综合一层各房间比较,敞厅热环境较差。

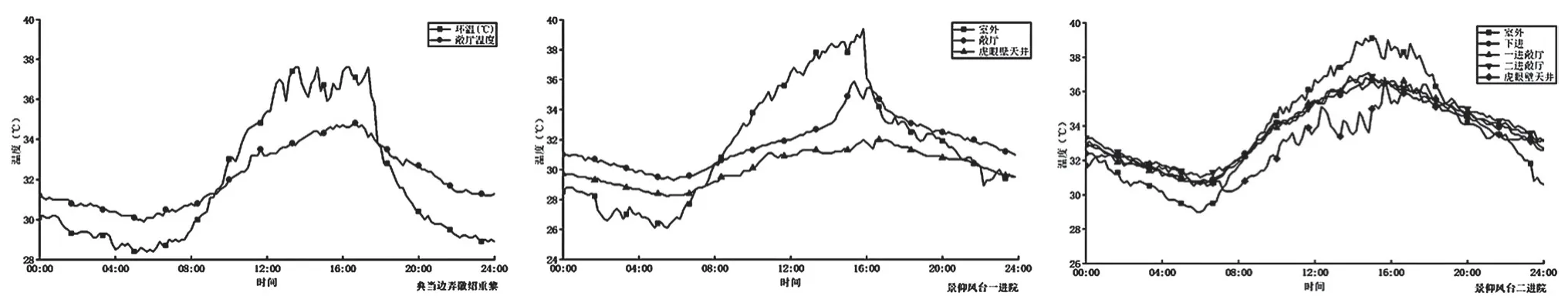

4.2 景阳凤台一进院热工环境

16日室外平均温度与相对湿度达到31.6 ℃与62.6%,最高温度与相对湿度为39.4 ℃与90.6%,最低温度与相对湿度为26.1 ℃与33.5%,昼夜温差一般,相对湿度较大,白天热舒适性较差。室内最高温度由高到低依次为二层37.3 ℃、下厅36.3 ℃、敞厅35.9 ℃、南侧正房32.3 ℃、虎眼壁天井32℃,与室外最高温差在2.1-7.4 ℃,这表明民居整体隔热一般,其中敞厅与虎眼壁最高温度相差3.9 ℃,这便是受到天井开口大小的影响。各测量点与室外的最低温度差在2.1-4.4 ℃,高于平均温度差0.3-1 ℃,建筑的保温效果不好。虽然白天二层温度大部分时间相对较高,有一定的隔热作用,但是从温湿度波动上看,除了虎眼壁天井与南侧正房外,其余房间受室外温湿度波动影响较大,这是由于传统民居朝向原因所导致(图4)。

比较室内各个测量点与室外温度波动关系,室外温度峰值出现在15:50,二层温度峰值出现在16:30,有40 min延迟,这是受到了维护结构的影响;下厅温度峰值出现在16:10,有20 min延迟,这主要是受到民居朝向影响,阳光能够射入下厅,使得厅内温度明显升高;敞厅温度峰值出现在15:20,提前30 min,这是因为在15:20,阳光通过一进院天井射入敞厅,造成内部迅速升温;南侧正房与虎眼壁天井温度峰值出现在16:30,有40 min延迟,南侧正房主要是受到朝向影响,而虎眼壁天井则是由于开口较小且靠着厚墙,减缓了热传递作用(图4)。

图4 景阳凤台一进院温湿度对比

综合室外及室内空间温度与相对湿度的对比,坐东朝西民居主要受到朝向因素影响,其中一进天井开口较大,敞厅白天平均温度达到33 ℃左右,温度波动较大;虎眼壁天井由于开口较小,白天平均温度维持在31 ℃左右,温度波动较小;正房白天平均温度在31.8 ℃,温度波动较小。

4.3 景阳凤台二进院热工环境

8月19日,室外平均温度与相对湿度达到33.8 ℃与62.2%,最高温度与相对湿度为39.1 ℃与72.6%,最低温度与相对湿度为29℃与34.4%,昼夜温差较大,相对湿度较大,白天热舒适性较差。室内最高温度由高到低依次为二进敞厅37.1 ℃、一进敞厅36.9 ℃、虎眼壁天井36.8 ℃、下厅36.7 ℃,与室外最高温差在1.4-2.4 ℃。这表明,民居整体隔热较差,主要是由于前后两进天井开口较大,使得热辐射容易传入室内,造成室内温度较高。各测量点与室外最低温度差在1.2-2 ℃,略高于平均温度差0.1~0.6 ℃,建筑的保温效果不好,预计寒冷天气对内部环境影响较大(图5)。

比较室内各个测量点与室外温度波动关系,室外最高峰值出现在15:00左右,下厅、一进敞厅、二进敞厅温度峰值几乎都出现在15:00左右。这是由于两进的天井开口均较大,使热辐射更容易进入室内;虎眼壁天井温度峰值出现在15:40,有40 min延迟,这与天井开口大小与墙体结构有关(图5)。

图5 景阳凤台二进院温湿度对比

综合温度与相对湿度对比,坐北朝南的赣北传统民居温度都较高,下厅、一进敞厅、二进敞厅温度白天集中在36 ℃,与室外平均温差相差无几,虎眼壁天井温度最低,白天温度集中在34 ℃。因此,对于典型朝向的民居,其敞厅热环境较差。

4.4 三种类型民居热工环境对比分析

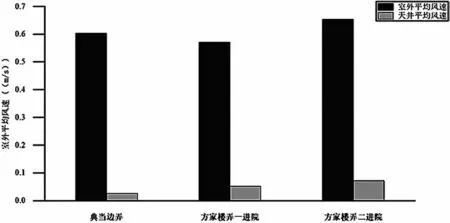

综合以上三组数据,我们可以了解赣北传统民居在夏季热环境有以下特征:民居二层作为热缓冲层,能够起到一定的隔热作用,使得各方间温度变化有一定的延迟。在功能上,二层一般不作为居住空间,仅作为储藏空间使用。天井院四周的屋檐能起到遮阳的作用,为敞厅带来一定的降温,但是效果有限。主要是由于天井开口过大导致,而开口较小的虎眼壁天井,则有明显的降温效果。一层正房与厢房均属于室内空间,两者在白天温度均低于敞厅,其中正房长边面对敞厅开门,短边面对天井,受敞厅热环境影响较大,而厢房则长边面对天井开门,受室外热环境影响较大,因此正房的降温效果优于厢房(图6)。

图6 各民居天井、敞厅与室外温度对比

5 影响传统民居敞厅热环境的因素

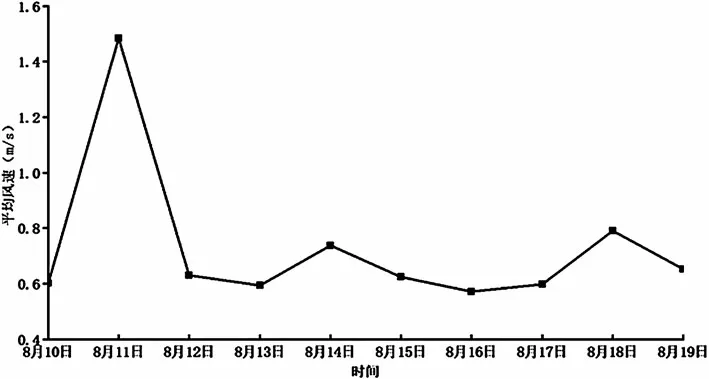

传统民居在夏季防热主要通过两种方法:一是通过围护结构即屋面与墙体;二是通过通风带走热量。屋面伸出的屋檐对建筑有很好的遮阳作用(图7),墙体则是延缓建筑内部得热(图8),由于镇区传统民居布置紧凑,避免了对墙体的直射,因此传统民居的热环境主要靠遮阳抵御热辐射,通风带走内部热量。根据上表数据(图9、图10)。

图7 赣北传统民居遮阳结构

图8 赣北传统民居围护结构

图9 室外平均风速

图10 室内一进天井院与室外风速对比

在8月11日受台风影响风速较大,其余平均风速在0.5-0.8 m/s区间浮动,室内天井的平均风速均不到0.1 m/s,这也使敞厅的热量很难被带走,由于敞厅通过天井空间与室外直接联系,天井的遮阳与通风对传统民居敞厅热环境起到了至关重要的作用。为了研究天井对赣北传统民居热环境的影响作用,在此需要引入三个涉及天井的物理量,即负体形形态、高宽比与口底比。

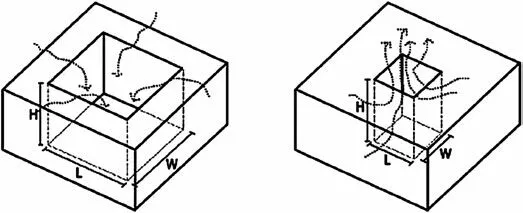

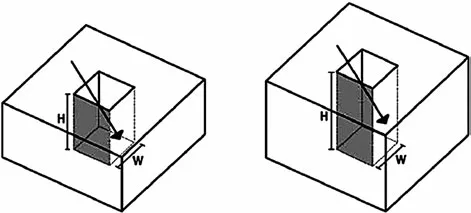

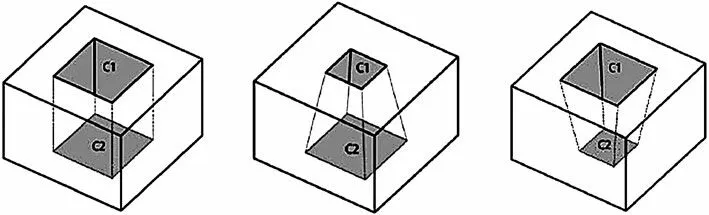

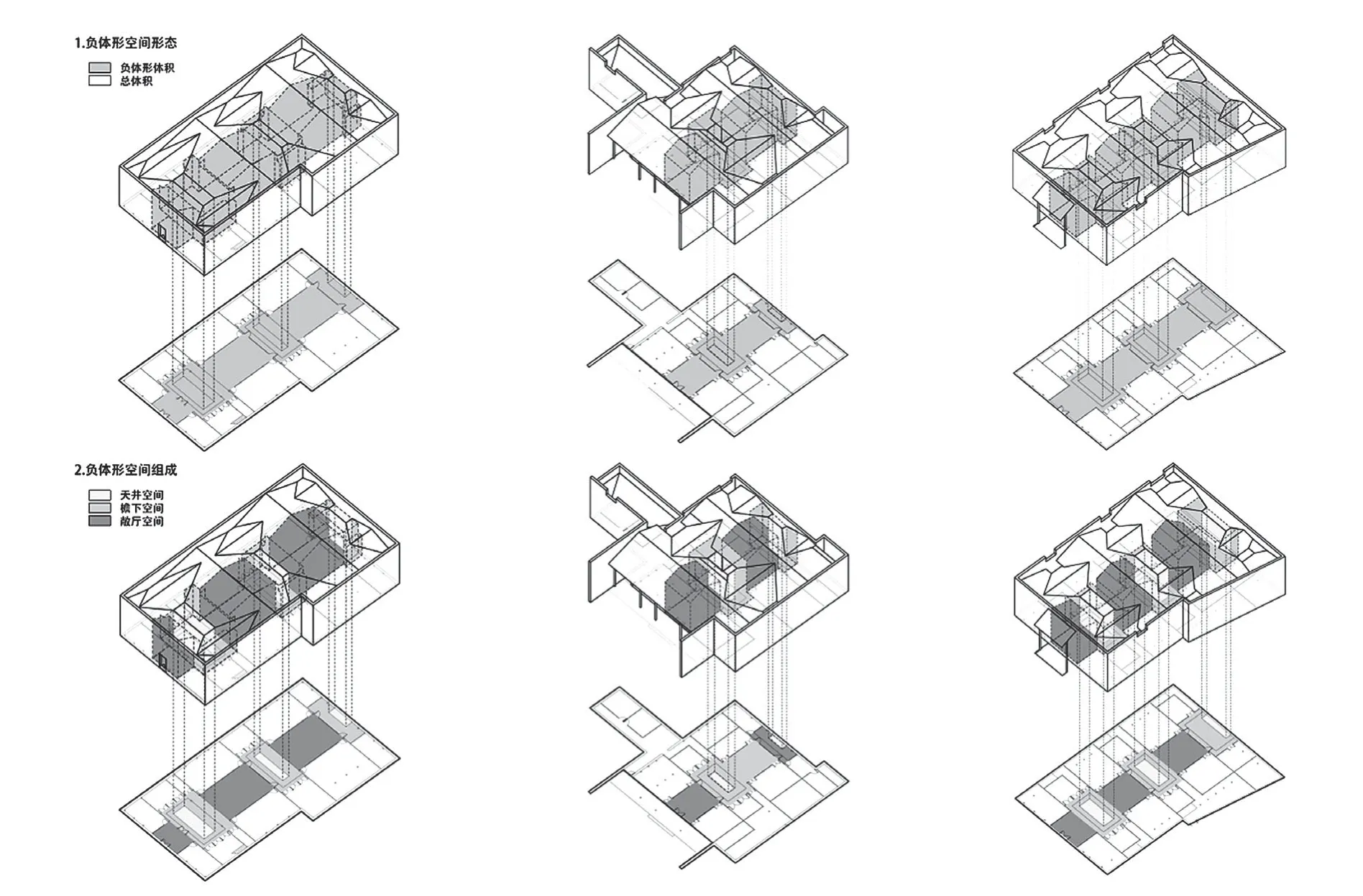

负体形形态具有气候调节作用,主要包含传统民居内部的半室外空间,包括敞厅空间、天井空间、檐下空间。当负体形体积与上界面开口占总体积较大时则吸收热量,反之则屏蔽热量(图11);高宽比是指天井底部到围合成天井开口的垂直高度(h)与天井开口宽度(d)的比值,高宽比越大,天井抵挡太阳热辐射的作用越强,理论上也能使热压通风效果更强(图12);口底比则是负形体上界面周长与下界面周长的比值,口底比主要影响着天井的通风环境(图13)。

图11 负体形大小与能量变换

图12 负体形高宽比

图13 负体形口底比

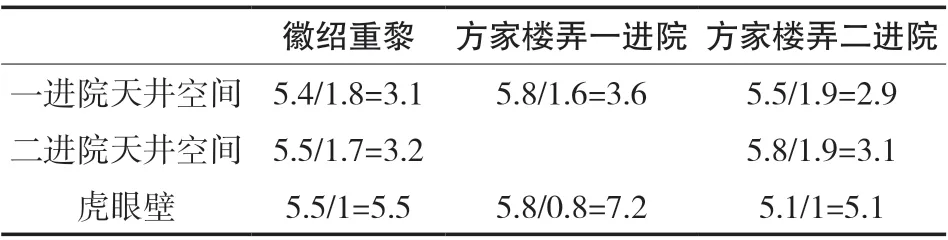

5.1 赣北传统民居负体形形态

通过以上数据可以推测出,赣北传统民居中的负体形约在26%-32%,天井空间占比较小,约在2%-4%,侧重于阻隔外部热量进入室内,檐下空间占负形体的1/3。而徽州传统民居负形体约在30%-40%,天井空间约为5%-8%,檐下空间约占负形体一半。在对天井空间四周的遮阳上,赣北传统民居较徽州民居较差,因此天井空间周边的敞厅空间热环境相对徽州传统民居较差(图14与表3)。

图14 赣北传统民居负体形形态示意图

表3 赣北传统民居负体形占比估算

5.2 赣北传统民居负体形高宽比

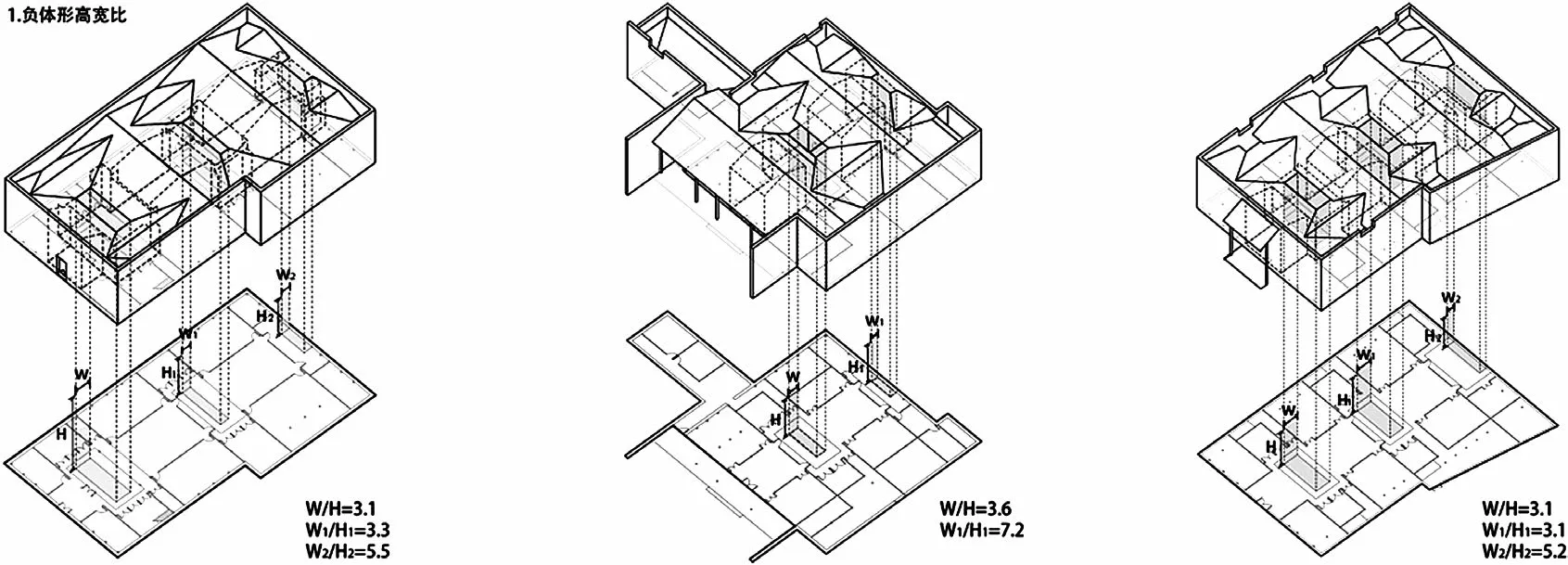

天井空间在负体形进行气候调控中起到核心作用,天井空间的开口大小直接影响室内接受太阳热辐射。相较于低矮的天井空间,高深的天井空间能够更好的阻挡太阳辐射,顶部与底部形成温差,理论上也能形成更好的热压通风。因此,较大的高宽比有利于传统民居整体的遮阳与通风。由于负体形的高宽比对不同类型空间所指不同,而天井的高宽比尤为重要。

赣北传统民居通常包含四围合的天井与三围合的虎眼壁天井,以围合天井上界面檐口高度计算,根据数据推测前者高宽比范围约在2.9-3.6,后者高宽比约在5.1-7.2,在白天虎眼壁天井空间温度相对于前进的天井较低。通过资料可知,当高宽比逐渐增加到2时,空气流速有显著提升;当高宽比大于2时,室内风环境提升有限,遮阳效果增加;当高宽比大于4时,烟囱效应显著(图15与表4)。

图15 赣北传统民居负体形高宽比示意图

表4 赣北传统民居负体形高宽比估算

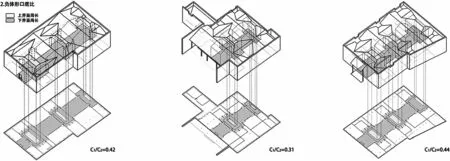

5.3 赣北传统民居负体形口底比

负形体的上界面开口影响室内太阳热辐射得热,进一步使得上下界面产生温度差,继而产生热压通风。对于单一形态的负体形,口底比在0.3时通风最佳;对于复杂形态的负体形,徽州传统民居口底比在0.25-0.4区间,其中口底比为0.25时通风量最大。赣北传统民居的口底比约在0.31-0.44区间(图16),口底比相较于徽州传统民居较大。由于两者在平面与空间构成上具有同构性,因此可以推测,口底比较大是造成室内热压通风较差的主要原因。

图16 赣北传统民居负体形口底比估算

6 总结

经过调研我们发现,人们饮食普遍在厢房内,做炊事、洗衣则在后厅与其他附属房间内。白天人们更倾向待在正房内,而不会选择待在较热的敞厅中。既然赣北民居敞厅的热环境并不适宜人们生活使用,那它在功能上是否存在其他象征意义?通过文献查阅发现在赣南地区,存在着一种厅屋组合式民居,“厅(敞厅)”作为祭祀空间,日常生活与之完全分离,典型的平面是以天井院中轴线的上厅作为祭祀空间,四周再围上若干附属房间,形成一栋完整的房间,在平面构成上与赣北传统民居亦存在同构性。此外,考虑到“过白”(表5)作为赣北地区的营造禁忌,也是祭祀空间的精神性表达。因此,综合敞厅功能与过白现象,我们可以推测敞厅并不只是服务于人的生活空间,其本质上更是一种祭祀祖先的礼仪性空间,赣北民居则是“祠宅合一”民居的衍化形式。

表5 赣北民居敞厅“过白”

综上,对于民居营建的智慧,我们不能单一从技术层面去思考,而要通过追溯历史,寻求匠人设计的根源。正如赣北敞厅,它追求的祭祀空间的精神性远远大于功能性。因此,研究设计、追溯历史、技术求证三位一体的思考对于研究我国古民居的营建内核是十分重要的。