西南少数民族茅山教文学英译策略研究*

2021-07-28张继飞

⊙ 张继飞 王 非

(西安邮电大学人文与外国语学院,陕西 西安 710121;西安交通大学外国语学院,陕西 西安 710049)

引言

道教起源于中国,发展于中国,是中国的本土宗教。自古以来,它对中国的政治、经济、文化产生了深远的影响。道教随着历史的变迁形成了多个派别,其中茅山教便是其中之一。据史料记载,西汉景帝时期,茅盈、茅固、茅衷三兄弟隐居修炼,得道成仙,德润百姓,为纪念真君,其修行宝地遂得名茅山,从此茅山道教开启了新纪元。茅山道教(当时称作“上清派”)在魏晋时期逐渐形成,在南北朝时期继续发展,在唐朝进入鼎盛时期。[1]有学者称,茅山道教作为唐朝道教的主流,在全国各地广泛传播。西南地区少数民族信奉的茅山教便是在这种背景下传播形成的,它融合了传统茅山道教的宗教元素和少数民族文化的宗教特质。[2]如今,西南地区少数民族茅山教,以擅长各种法术而闻名,其多元文化散见于大量文献古籍中,既生动地体现了茅山教的文化特色,同时又深刻地影响着西南地区人民的精神世界。

然而,有关西南少数民族茅山教派的文学英译研究或对外传播研究均可谓寥若星辰。前人所做的研究主要集中在对含有道教思想的经典译介分析[3-6]和含有道教文化的英译探究[7-8]。虽然前人对道教外译的研究与茅山教文化没有直接联系,但其研究价值对茅山教的外译具有一定的借鉴意义。本文将从认知翻译学理论选取识解视角,探讨部分茅山教文学作品英译策略,以期为茅山教对外传播与交流提供参考。

一、识解与翻译

人类拥有共通的认知基础是理解事物的前提,而不同的语言系统成为了不同识解方式的基础。识解(construe)是指“人们用不同方式理解同一场景的能力。”[9]认知翻译学家普遍认为,翻译本质上是原文表征的识解与识解方式通过译文得以再现的过程。[10]根据Langacker对识解的最新解释,他认为识解有四个维度:具体化、焦点化、突显和视角,这四个维度在语言结构的组织以及语义的表达中扮演着重要的角色。[11]

(一)具体化

具体化(specificity)指“说话人用不同细节层次或详细程度对同一个情景或物体进行描写”。[12]132有时具体化也被理解为详细度,它可以体现在遣词造句、谋篇布局中,同一情景可以有多种表达方式,形成了不同梯度的细节描述。在翻译过程中,译者需要注意的是在实意概念的传递上而并非单词用量上保持与原文较高程度的对应[13],尽管源语和目的语具有不对称性。但在完全对等难以实现的情况下,不同语言体系转换之间便会出现表达内容详细或省略。

(二)焦点化

焦点化(focusing)是“语言表达中为语言表征而进行的概念内容的选择,以及为概念内容选择所描述的区域,二者的关系可概括为前景(foreground)和后景(background)的关系。”[12]134在一定语境下,前后景的选择与结合对翻译活动具有指导意义。此外,焦点化里概念内容的选择基于一定认知域覆盖范围所构成的辖域。辖域范围或范畴有边界大小,“最大辖域简略最小辖域详细”[14],如果译文激活了源语所要表达的概念的最大辖域,很可能会造成意译,如果超过最大辖域,则会造成错译或误译。

(三)突显

“语言结构体现出各种不对称性实际上就是突显(salience)问题”[12]137,突显方式可以有不同选择。任何翻译都不可能是原文所有意义的完全再现,不同译者会有不同方面的重点突出。追求等值翻译有时是在语法和词汇平面上形式的突显,有时是在语义平面上的突显,当然有时候也会在形式美和意象美之间做突显的选择。王寅在对40篇《枫桥夜泊》英译本的分析中,详细地探讨了译者做的不同突显选择[13],就是一个典型的案例。

(四)视角

视角(perspective)是指“人们观察一个情景时所选择的角度,涉及观察者与情景的相对关系。视角的选择是认知主体识解方式的体现。”[12]83在翻译中,译者在发挥主体性的同时,某种程度上也就是在进行识解视角的选取。前人研究指出:译者主体性的构建过程主要包含解构原作和建构译作[15],那么这就意味着译者在翻译时既要从源文本视角出发,实现源文本意义的突显最大化,同时又要从目标文本视角出发,保证目标读者的接受度,更好地统一主动性和受动性。

二、西南少数民族茅山教

茅山是中国道教上清派的发源地,也是中国道教茅山宗的摇篮。我国西南少数民族人民所信仰的茅山教则是一种以法术祈禳度人的民间宗教派别,它是茅山道教与少数民族宗教相互融合的结果。在以湘、黔、桂、粤为核心,以川、滇、赣、闽为边缘地区的传播下,茅山教多见于这些地区少数民族习俗活动中。道教典籍、地方县志、民俗文献均有记载,比如《傜山散记》记载了瑶族人所信仰的茅山教,畲族《祖图》展示了茅山学法的景象,《中国少数民族音乐史》描写了仡佬族请茅山教法师施法治病、传度弟子等仪式,土家族设坛做法迎接茅山教回家,《解法咒》词文里唱出了本族群的民间生活,等等。有相关记载的文学作品很多,它们都生动地描述了西南少数民族茅山教里的各类法术活动,这些活动经过发展逐渐衍化成为了用以祈福消灾、驱祟治病、斩妖除魔、传授度人的社会风俗,而这些独特的法术体系长期影响着西南地区各少数民族人民的精神生活。[2]因为西南少数民族茅山教以擅长法术著称,所以文学作品中涉及大量的法术科仪等特色文化概念。如,法事活动有朝神,建醮、引符治病、劾治鬼魅等,法术有启教、祭将、上刀山、过火海等。[16]鉴于此,我们同样认为在茅山教文化概念的对外传播过程中,要注意不能随意替换其中的宗教理念或文化概念。译者只有准确理解其中文化理念,才能确保译文读者真正理解作者所要表达的感受和含义。[17]值得庆幸的是,如前所述,人类具有基本共通的认知基础,通过文化概念的识解可以帮助译者实现不同文化之间的互译、理解和交际。

三、基于识解的翻译策略

翻译是一项复杂的认知活动,译者对源文本的意义构建和再创造其实就是一种识解,这种意义识解为本文研究茅山教英译提供了崭新的视角。下面笔者将从具体化、焦点化、突显、视角四个不同维度,通过文学翻译案例对西南少数民族茅山教中的文化概念进行英译探究。

(一)具体化

例1:茅山教道公的法事活动称为文坛,坛场张挂道教“三清”神像。[18]708-709

译文:The ritual activities of Maoshan Religion hosted by Taoist are called Civil Ritual.The portraits of the Three Pure Ones of Taoism,the Jade Purity(Yuanshi Tianzun),the Supreme Pure One(Lingbao Tianzun)and the Grand Pure One(Daode Tianzun),are hung in the altar.①

例2:畲族始祖龙麒在闾山学驱邪降魔法术,行“做功德”“打鬼”“拔伤”“念咒”“破地狱”“破血湖”“度关”等法事。[19]

译文:The ancestor of the She people,Longqi learned some magic for warding off devils in Lvshan mountain,like“doing good deeds(zuo gong de)”“beating ghosts(da gui)”“healing injury(ba shang)”“reciting spells(nian zhou)”“breaking the hell(po di yu)”“breaking the pool of blood(po xue hu)”“breaking evil spirit passes(du guan)”and so on.

例3:奉法天师在上,弟子前来茅山学法,望天师传法。一请天师降临,二请天师坐殿,三请天师开教传法。[20]750

译文:Respected master,your disciple me come here today for learning Maoshan magic.My sincere three wishes are for your descending to the earth,your presence in the temple and your magic-teaching to me.

分析:例1-3在具体性上展现了不同的精确度和细节描述。例1和例2的详细度更高,在一些文化概念的识解上都附加了适当的解释,比如例1对文化名称“三清”这个概念直译后,用同位语“元始天尊、灵宝天尊、道德天尊”进行了注释说明;例2在处理表示文化活动的专有名词如“做功德”“打鬼”“拔伤”等时,同样采用了直译的策略,只不过用音译的方式进行了括号补充。如王克非、王颖冲所指出的,“当完全文化空缺时,音译直译优先,首次出现辅以释义是可取的。”[21]笔者认为,直译保持了原文的意义,不过文化概念仍具有高度的抽象性。为了便于读者理解和接受,可选择如上策略进行适当的具体化。类似的例子不胜枚举,比如“步罡”,抽象内容具体化后译文是“pace the magic steps,the steps of seven stars of Ursa Major and Ursa Minor”;再如“捉龙求雨”,英译时也需要抽象内容具体化处理为“a religious activity conducted by Taoist through magic powers for rain”;例3则是详细度较低的案例,原文出现两次表达“望天师传法”和三次“请愿”的句子,译者经过识解其核心文化概念,用three wishes搭配三个名词词组的结构用一句话将原文的意思表达出来,符合读者的识解习惯,读起来也朗朗上口。

(二)焦点化

例4:广州女子年及筓,多有犯绿郎以死者,以师巫茅山法治之。[22]

译文:In Guangzhou,there were some cases that the ghost named Green Man(Lvlang)haunted unmarried young ladies aged 15 or above and made them fell ill and even die,so the master of Maoshan Religion was invited to deal with this issue.

例5:道士又自刺其手出血,涂病者两太阳穴及两掌心,以去内邪。又燃两炬,入病者室中,弹药末少许,訇然一声,满室皆火光,谓之发火粉,以去外邪。[23]

译文:Next,the Taoist cut his hand to bleed,with which he painted on the two temples and hand palms of the sick person to disperse the evil in the body.Burning two torches,the Taoist ran into the patient’s house and scattered a little flammable powder inside.At the moment,a loud sound burst with the blaze of fire.The so-called scattering fire powder was used for driving away devils in the room.

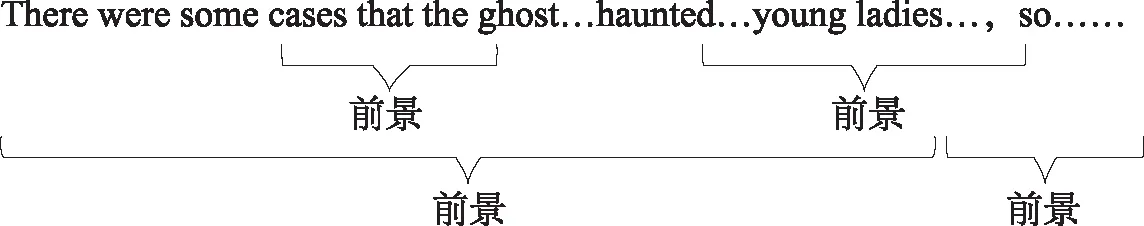

分析:例4出自清屈大均《广东新语》卷六《神语》“绿郎”条说。从焦点化看,“广州女子”属于这句话的前景,后面信息属于后景。按理说翻译时应该保持同一内容的突显,但由于中文注重形合,英文注重意合,所以在用英文表达时需要根据语义和语言结构重新决定前后景。译文重构了识解框架,刷新了源语的话语空间,在“there be”句型中,“绿郎”作为前景先出现,“女子年及筓”转移为后景,接着“there be”引导的整个原因状语从句又是前景,译者用so将后景与前景有机地联系起来,既实现了英文的形合,同时也方便了读者识解其中的文化概念(如图1所示)。

图1 前后景分析示意图

例5出自清俞樾《右台仙馆笔记》卷五,记载的是广东民间的跳茅山风俗。该例讨论的是焦点化内容里的辖域范围,也就是译文在文化概念描述时所激活内容的配置。从译文看,有被激活的直接辖域和最大辖域,其中道士的法术活动对应的英译内容是直译结果下的直接辖域,目标读者可直观地了解到法术活动的基本流程,而源语中的两个文化概念“去内邪”与“去外邪”则是意译结果下实现的最大辖域,帮助目标读者识解所谓“去内邪”指的是“disperse the evil in the body”,而“去外邪”指的是“drive away devils in the room”。

(三)突显

例6:又一种名跳茅山者,击鼓鸣金,合吹牛角,呜呜作鬼声。书符咒水,日夕不休。酾酒刲牲,结幡焚楮,所费不赀。[24]

译文:There are also performers of Maoshan Religion who beat the drums and clang gongs and sing horns together,sometimes murmuring like the sound of ghosts.Religious activities are endless at day and night,including providing offerings and sacrifices,tying streamers and burning paper-coins,which cost a large sum of money.

例7:吹角呜呜苦吓人,一番捉扬病魔身。相传本是茅山教,深夜时闻召鬼神。[25]

译文:The scaring sound of horn is ringing while the haunting illness is torturing.It is said that Maoshan Religion is working and it is heard that the ghost is coming.

例8:天甲甲,地甲甲,吾是茅山第一家。茅山洞中扯匹丝茅草,只见生来未见老。有人识得这根草,百般邪法都解了。[26]

译文:Holy heaven,holy earth,here comes the master of Maoshan Religion.The Maoshan Cave sees growing grasses without withering.Someone can identify the grass and use it as panacea.

分析:例6出自清张渠《粤东闻见录》卷上《好巫》,记载了乾隆年间粤东民间茅山教的仪式,涉及许多文化名称,比如击鼓、鸣角、书符、结幡等,所以译文在处理这些文化概念时,会偏重语义表达的突显而非追求句式的突显,确保文化含义识解无误。而例7所突显的侧重点则恰恰相反,因为这是一首出自清陈一峰的竹枝词《会昌五里塔》,译文在表达内容的同时,更加注重形式上的突显。比如原文有“病魔身”和“找鬼神”压尾韵,译文同样用并列的词或句型,如“ringing”和“torturing”以及“it is said that”和“it is heard that”,还原了源文本的韵律美。值得一提的是,语义或形式的突显并非水火不容,因为翻译无法做到完全的等值,所以译者会在准确传递源文本意义的前提下,努力实现语义解释和形式对等之间的平衡,比如例8鄂西土家族傩坛《解法咒》里的一段词,它反映了土家族将本族群社会生活内容融入到茅山教咒语中。译文很好地平衡了语义与形式的突显,开头“Holy heaven,holy earth”与原文“天甲甲,地甲甲”形式一致,而后面的内容则形式受到限制,语义表达更加突显。

(四)视角

例9:刀山法又称上马山法,由受戒者赤足爬上刀梯;岩堂法,又叫过火炼、过火龙,即赤足走过一丈多长的炽热火堆。[27]

译文:Daoshan magic,also known as Magic of Ladder Knives,means test receivers need to climb barefoot on the ladder of knives while Yantang magic,also named as Magic of Fires,requires test receiver step barefoot over ten feet in the heating fire.

例10:广西金秀茶山瑶道公跳神的穿灯舞,来回穿梭于摆在地下的四盏莲灯,有为亡魂超度升天,进地狱开光引路之意。[18]708-709

译文:Chuan deng wu,a kind of dance activity in Chashan Yao,Jinxiu,Guangxi,means the Taoist running through four Lotus Lamps back and forth with the significance of expiating the sins of the dead and breaking the path to the hell.

分析:从识解的视角维度看,译者在处理茅山教文化概念时,立足于源文本视角,采用异化的翻译策略,保留其文化内涵,把目标读者带入中国的宗教文化世界,感受其魅力。如,例9摘自《中国少数民族文化大辞典》,里面对西南少数民族巫术“刀山法”和“岩堂法”的解释,以及例10摘自余晋良主编的《龙州县志》,里面有穿灯舞的介绍,译者都是直接用音译或音译+直译,实现异化。这种译法的可取之处在于,随着本土文化的对外传播不断扩大,人们对一些文化概念的英译可接受度就会越高。有学者也指出:这种再现“原生态”道教文化的中国英语可传递汉语的文化特色,不仅能满足英语读者对异域文化的好奇心,而且有助于理解原词涵义或相关文化背景。[8]此外,视角的转换与选择不止局限在作者或译者身上,因为译文会直接激活读者的认知范畴,所以目标读者也可以成为译者关注的新视角。如,场景描写方式用动态还是静态,语态是主动还是被动等。笔者认为,西南少数民族茅山教里的各类法术活动较多,为了帮助读者更好地理解民族色彩浓郁的文化概念,译者可将视角定格在动态描写上,多使用谓语或非谓语动词顺译,如例9和例10里所描述的,通过营造画面感,使读者身临其境。所以,原文视角是为了确保信息转换的准确性,读者视角是为了译文获得更高的接受度,两种视角相辅相成、动态互补。

四、结语

本文从认知翻译学角度出发,利用识解理论对含有我国西南少数民族茅山教文化概念的英译文本进行了探究。研究发现:从具体化维度看,译者在介绍一些文化活动,特别是涉及道教术语时,经常采用的方法有“直译+注释”或“音译+直译”的方法,以实现抽象概念具体化,而在处理一些源文本里的重复内容时,会整合省译以实现具体内容抽象化、简单化;从焦点化维度看,译者会从“宏观+微观”的双重视角判断前景和后景,有机地结合二者,使得译文在理解上符合目标读者的习惯。与此同时,大部分情况下译者会选择顺译处理文化概念达到直接辖域,但有时候也会采用意译达到最大辖域,对特殊文化名称进行解释;从突显化维度看,译者在处理文化概念时,除了注重语义的突显,保证文化概念传递的准确性,同时还会因为源文本的独特格式而偏重形式的突显;从视角维度看,译者不仅将视角定位在文化概念本身,采用异化的方式处理原文,而且也会将视角定位在读者身上,巧妙自然地传达文化概念。

茅山教作为中国本土道教的教派之一,经过历史沉淀如今俨然成为了西南少数民族地区颇具影响力的独立法术体系。在这个“民族文化走出去”的时代[28],西南少数民族茅山教文化概念也值得被更多的人关注,以上英译探究希望对该教派乃至更多中国文化的对外传播与交流提供参考价值。

注 释:

①本文中的英文译文均为作者自译。