单一症状的多维考察与综合计量

2021-07-27郑彩杏周小青李金霞张运辉刁承林赖丽娜

郑彩杏 周小青 李金霞 张运辉 刁承林 赖丽娜

〔摘要〕 症状的定性识别是中医辨证正确的要素之一,然而准确辨证不仅仅是“质”的推理,也离不开“量”的判断,二者相辅相成,方能实现精准诊断。如何量化症状,增强可操作性,是这一工作的关键。提出症状计量的思路:首先,利用四诊方法,对症状进行多维诊察,拆分其要素,如程度、频率、持续时间、范围、诱因等;其次,对这些单一因素进行定义与量化,进而联合多因素,对该症状在诊断中的主次与程度进行综合量化,以期实现计量诊断,为中医诊治服务。

〔关键词〕 计量诊断;症状;辨证;心絞痛

〔中图分类号〕R241 〔文献标志码〕A 〔文章编号〕doi:10.3969/j.issn.1674-070X.2021.03.015

〔Abstract〕 The qualitative identification of symptoms is one of the elements of correct syndrome differentiation in traditional Chinese medicine. However, accurate syndrome differentiation is not only "qualitative" reasoning, but also cannot do without "quantity" judgment. The two complement each other to achieve accurate diagnosis. How to quantify symptoms and enhance operability is the key to this work. This article proposes the idea of symptom measurement. Firstly, it uses the four-diagnosismethod to conduct multi-dimensional diagnosis of symptoms, split its elements, such as degree, frequency, duration, scope, incentives, etc., and secondly, define and quantify these single factors, and combine with multi-factors, comprehensively quantify the priority and degree of the symptoms in the diagnosis, with a view to realize quantitative diagnosis, and serve TCM differentiation and treatment.

〔Keywords〕 metrological diagnosis; symptom; syndrome differentiation; stenocardia

症状是患者主观感觉到的自身不适、异常反应,或某些病态改变,如头痛、发热、恶心、呕吐等[1]。症状的识别与判断是中医辨证论治的基础,中医临床多通过望、闻、问、切四诊收集病情资料,综合整理症状,再结合理论基础与实践经验开展辨证。然而准确辨证不仅仅是“质”的推理,也蕴含着“量”的判断。根据研究团队以往的工作,曾提出“证候层次”概念[2]:在临床中,同一名称的证,虽然病理性质相同,但仍存在病理轻重、浅深或阶段、范围、因果的不同层次,即有证的轻重、浅深、范围等“量”的差异性。如血瘀证,可有血行不畅、血络瘀阻等量的差异,依据病因还可分为气滞血瘀、气虚血瘀、寒凝血瘀、热结血瘀等等;又如同为治疗温病表证,根据发热程度等的不同,组方有辛凉三剂——“辛凉轻剂”桑菊饮、“辛凉平剂”银翘散、“辛凉重剂”白虎汤[3]。单纯的定性诊断不能满足中医临床的需求和发展,计量诊断由此应运而生。

进行计量诊断,首要工作便是利用四诊方法,对症状进行多维诊察,拆分其要素,如对部位、性质、程度、频率等方面进行定性诊断,其次对所采集的症状(包括体征)进行定量。患者的症状是中医辨证施治、遣方用药的主要依据,由于汉语自身的特点和中医传承方式等原因,中医医生在描述1个症状时,多偏于定性,存在定量描述不细致的情况。如古代文献对于症状的记载,如症状的有无(口渴与不渴),症状出现的时间(热三日等),症状涉及的范围(腰以下肿及一身悉肿),类比的方法(身重如带五千钱),及在症状后面冠以“略”“微”“很”“甚”“大”等程度词,如采用口微渴、大热等方式进行量化表达,这种量化方式较为模糊、简朴,临床运用存在一定困难。因此,有必要对症状给予更具体的定量描述,得出定量结论,以此减少由于医生主观因素造成的误差,进而实现较为精准的诊断,为中医诊治服务。症状的计量工作包括以下4部分内容。

1 症状的多维诊察

计量诊断的开展有赖于将望闻问切4种诊法互相参照支持,对临床症状、体征、病史信息进行纵向和横向深入、细致地挖掘,最后对其进行一定的量化,以评价病证的严重程度[4]。其方法是望闻问切4种诊法互相参照,4种诊法以各自独特的手段方法,分别从不同的角度去诊察病证,因此,多种诊法合参对于诊断病症可以达到1+1+1≥3的效果。诊察内容涉及部位、范围、性质、程度、持续时间/发作频率、加重/缓解因素、病因、新久等多个方面,将单一症状的多个要素拆分开来,有利于后续单因素及综合因素计量的开展。

在信息采集的过程中需要注意,中医临床医生对四诊信息判读及诊断均存在差异性,说明中医临床医生间四诊信息判读及诊断的一致性较差,原因之一可能是四诊信息采集不一致[5]。因此,采用定量的症状采集方法,有助于提高症状采集的客观性、真实性、准确性。本课题组曾在研究针刺内关等穴对冠心病心绞痛的作用时提出诱发心绞痛的方法[6]:以爬楼梯的运动形式诱发冠心病心绞痛,楼梯一级高16 cm、宽24 cm,24级为一段,以30 s(计时器计时)爬上24级,1 min爬上48级的速度爬楼梯。进而明确诱发心绞痛的运动方式及时间,可有效降低误差。定量采集症状的方法,提高了所采集症状的一致性,也为其他研究者提供了可重复和可比较的观察方法。

2 症状的单一因素计量

目前,在症状量化的研究中,对于能够分级的症状主要有两种分级方法[7]:一种按无、轻、中、重分为4级,常赋予0、1、2、3分。如对夜尿症状的计量:夜间不排小便为无夜尿,计为0分;每夜小便1次为夜尿程度轻,计1分;每夜2~3次为夜尿程度中等,计2分;每夜小便4次及以上为夜尿程度重,计3分。另一种将症状划分为轻、中、重和严重4级,对应的分值为1、2、3、4分。如对发热症状的计量:体温37.3~38 ℃为低热,计1分;體温38.1~39 ℃为中等程度发热,计2分;体温39.1~41 ℃为高热,计3分;体温>41 ℃为超高热,计4分。计分的数值反映症状严重程度,计分越高,则越严重,反之亦然。

为了进一步完善症状的定量分析,梁茂新等[8]提出了4种症状量化方法:(1)考察症状出现的频率;(2)考察症状持续时间的长短;(3)考察症状的程度;(4)考察症状与外界刺激的关系。上述4种方法的结论不应彼此孤立起来,而应相互合参,综合量化结果。结合课题组前期在《计量分析针刺内关等穴对冠心病心绞痛的作用》中的计量方法[6],认为有必要增加考察范围大小和考察缓解时间,从症状轻重程度、发作频率、持续时间、范围大小、诱发因素强弱、缓解时间等角度,结合上述2种分级方法,尝试对症状进行计量。本文以心绞痛为例进行说明。

2.1 症状轻重程度计量

心绞痛以发作性疼痛为主要临床表现,多表现为胸骨体中上段之后的压榨性或闭胀性或窒息性疼痛。由于个人对疼痛的耐受程度不一,所经历的心绞痛轻重程度也不同,故不能单凭患者的主观描述分级。在此可参考国际通用方法——主诉疼痛分级法[9](verbal rating scale, VRS),结合患者主诉进行评价。0级:无疼痛,记0分;Ⅰ级(轻度疼痛):患者有疼痛但能够忍受,不影响其正常生活和睡眠,记1分;Ⅱ级(中度疼痛):患者感疼痛明显,不能忍受,要求服用止痛药,睡眠受干扰,记2分;Ⅲ级(重度疼痛):疼痛剧烈,不能忍受,需用止痛剂,睡眠受到严重干扰,可伴有植物神经功能紊乱或被动体位,记3分。

2.2 症状发作频率计量

量化心绞痛发作频率,可采用月、星期、周、日、小时为单位累计发作次数。将4周内心绞痛发作频率情况分为4级[10]。0级(无心绞痛):0次/月,记0分;I级(低频心绞痛):≥1 次/月,记1分;Ⅱ级(中频心绞痛):≥1次/周,记2分;Ⅲ级(高频心绞痛):≥1 次/d,记3分。

2.3 症状持续时间计量

心绞痛呈阵发性发作,疼痛出现后逐步加重,多在3~5 min内逐渐消失,很少超过15 min,如超过15 min则考虑心肌梗死的可能[11]。分级方法:将心绞痛发作持续时间分为3级。I级: <3 min/次,记1分;Ⅱ级:3~5 min/次,记2分;Ⅲ级,5 min<每次发作持续时间<15 min,记3分。

2.4 症状范围计量

心绞痛发作部位为胸骨体中上段之后,亦可能波及大部分心前区,向左上肩、左上肢内侧放射,可达无名指或小指[11]。分级方法:将心绞痛范围分为4级。I级:发作部位局限于心脏区或胸骨下,记1分;Ⅱ级:发作范围位于整个胸部,记2分;Ⅲ级:发作范围放射至肩背,记3分;Ⅳ级:发作范围放射至手臂或手指,记4分。

2.5 症状诱发因素计量

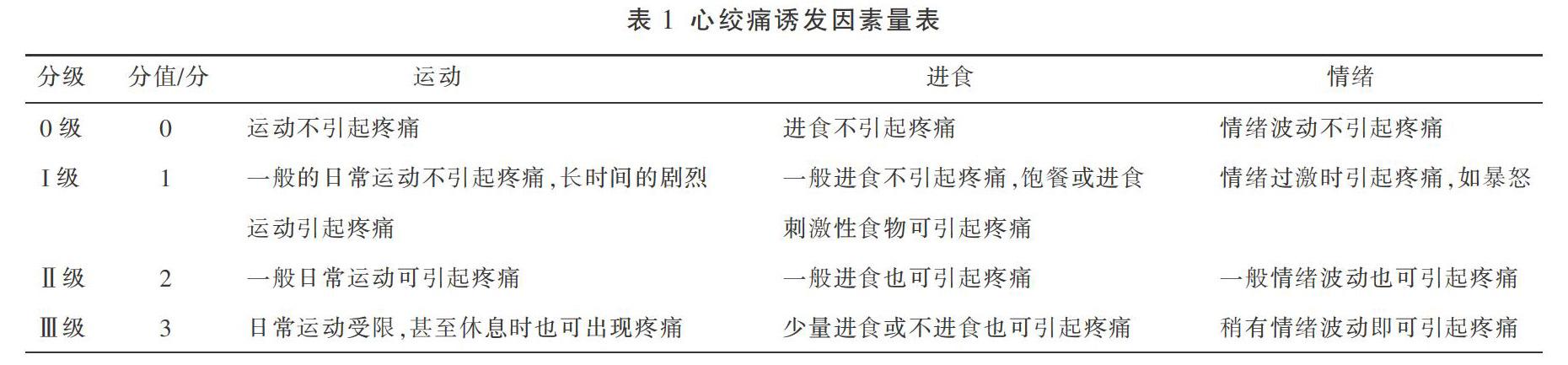

心绞痛发作常有一定诱因,如劳累、情绪激动、运动等[12]。将心绞痛诱因分为4级。0级:一般的常见诱因不引起疼痛,记0分;Ⅰ级:常见诱因偶尔引起疼痛,记1分;Ⅱ级:常见诱因常常引起疼痛,记2分;Ⅲ级:无明显诱因亦可发生疼痛,记3分。心绞痛诱发因素量表见表1。

2.6 症状缓解时间计量

缓解时间除与严重程度有关外,可因症状本身特点(如疼痛、呕吐)不同而不同,因病种或部位(如心绞痛、关节痛)不同而不同。心绞痛缓解方式可分为自然缓解或服药缓解等方式,如在休息或含服硝酸甘油片(2~5 min)后可有所缓解[13]。根据缓解时间分为3级。I级:2 min内缓解,记1分;Ⅱ级:2~5 min内缓解,记2分;Ⅲ级:5 min以后未缓解,记3分。

3 症状的多因素综合计量

3.1 单一症状的联合计量

在临床诊疗中,轻重程度、发作频率、持续时间、范围大小、诱发因素强弱、缓解时间等评价要素,并非孤立的运用。症状的量化可从多角度展开,选取适宜的要素综合量化,可提高其精准度和可操作性,并能更好地判断症状对疾病辨证、诊断及治疗的贡献度。根据上述分级方法,计算出心绞痛症状累积最高分为19分,将其严重程度分为3级:累计积分1~6分为轻度;7~13分为中度;14~19分为重度。

3.2 症状的主次计量

不同症状在同一证中的主次地位不同,同一症状在不同证中的重要程度也不尽相同。临床上的每个症状都有一定意义的诊断价值,但主症和次症在诊断上的价值不全相等。朱文锋教授在《证素辨证学》中提到:每一症状的轻重,对辨证诊断的意义也有差别。若该症状重或为主症时,其定量诊断值可乘1.5;若该症状轻时,则可只乘0.7[14]。症状的主次是最基本的定量判别内容之一,临床中较容易辨别,主症对中医疾病的诊断往往具有决定意义。疾病不同,即使判定为相同的证型,治法和方药可能也会不同。如心系病中,心悸和胸痛为两个常见症状,以心悸为主症则为心悸病,以胸痛为主症则为胸痹病,两病虽然有相同证型,但所用方药不同:心悸血瘀证,临床常用桃仁红花煎。胸痹血瘀证,临床常用血府逐瘀汤。以心悸血瘀证与胸痹血瘀证的症状主次计量为例,当症状以心悸为主症时,其权重为1.5,其他次症的权重则为0.7;当症状以胸痛为主症时,其权重为1.5,其他次症的权重则为0.7。从症状的主次入手,用不同权重来计量症状的主次关系,是计量诊断的数字化发展。

3.3 症状主次与程度联合计量

根据上述量化方法,将中医症状程度分为轻、中、重3级,将症状程度数量化,以不同权重反映不同症状、体征的主次,以不同计分反映病证的轻重程度变化,采用联合定量方法,使原有的定性诊断变成定性与定量相结合的计量诊断。以胸痹心血瘀阻证为例,参考中华中医药学会心血管病分会的《冠心病稳定型心绞痛中医诊疗指南》[15]与普通高等教育“十二五”规划教材《中医内科学》,其诊断标准为:(1)胸部刺痛;(2)固定性胸痛;(3)心悸不宁(不同主症分别计为X1~X3)。次症:(1)面色紫暗;(2)身体有瘀斑或瘀点;(3)肢体麻木;(4)口唇紫暗或暗红;(5)胸痛入夜尤甚;(6)舌下静脉紫暗(不同次症分别计为Y1~Y6)。舌脉:舌暗红或紫暗,脉涩或结代。诊断:(1)主症2项+次症2项+舌脉象;(2)主症1项+次症3项+舌脉象,即可诊断。对“心血瘀阻证”的各项症状进行联合计量(除外舌象、脉象),症状联合计量总分=(X1+X2+X3)×1.5+(Y1+Y2+Y3+Y4+Y5+Y6)×0.7。

从上可见,病证的轻重受症状主次和症状程度等的影响,故证的等级计量诊断应考虑将症状(体征)联合量化。表中所列只是临床表现的一部分,还有若干种变化。就其一般规律而言,一个病证症状表现多,病证程度常严重;症状表现少,则症状程度较轻。也存在特殊的临床表现,如症状表现多,而症状轻(程度计分低),或症状表现少,而症状重(程度计分高),采用联合计量诊断能较好地反映其整体的病证程度。据此,可以做出更规范化、标准化、客观化的诊断,更加精准地指导临床用药。

另一方面,定量分析对临床疗效评价具有重要意义。国内对临床疗效常实行4级评定,即痊愈、显效、进步、无效[16]。唐大超[17]研究芪参养心汤治疗冠心病不稳定型心绞痛痰瘀互结证时将疗效标准分为3类:显效、有效和无效,观察指标为T波段恢复情况、临床症状改善程度中医证候积分变动情况。其中,中医证候积分就包含了症状定量的概念:按轻、中、重,主症分别计2、4、6分,次症计1、2、3分。若能从轻重程度、发作频率、持续时间、范围大小、诱发因素强弱、缓解时间等角度对用药前后的症状给予定量,进行对比后说明症状改善程度,如发作频率降低50%、持续时间缩短40%等,临床疗效评价将更为直观、细致、可信。

4 结语

症状的识别与定量一直是中医辨证的重要组成部分,症状计量方法的规范化是实现病、证诊断标准和疗效判定标准规范化和客观化的先决条件;而增强症状量化标准的可操作性,则是这一规范工作的关键。目前,中医计量诊断正借鉴统计学、临床医学、心理学等学科的经验,通过研制各种量表的方式探索更加科学、准确的辨证方法,促进中医诊断客观化,此项工作仍任重而道远。

参考文献

[1] 郭霞珍.中医医学基础[M].上海:上海科学技术出版社,2006:9.

[2] 周小青,陈喜容,刘建新,等.论证候的病理范围、轻重、阶段、因果、浅深层次与治疗[J].中国中医基础医学杂志,1997,3(1):17-19.

[3] 赵方田,于友华.辛温三剂与辛凉三剂的配伍比较[J].中国中医基础医学杂志,2008,14(5):382-384.

[4] 周小青,李金霞,郑彩杏,等.中医计量诊断的特点与方法研究[J].湖南中医药大学学报,2021,41(1):1-6.

[5] 刘国萍,王忆勤,赵耐青,等.中医临床医生四诊信息判读及诊断一致性探讨[J].世界科学技术:中医药现代化,2010,12(3):358-362.

[6] 周小青,刘建新,袁宜勤,等.计量分析针刺内关等穴对冠心病心绞痛的作用[J].中国中西医结合杂志,1993,13(4):212-214,196.

[7] 孟庆刚,王连心,赵世初.量在中医定量诊断研究中的应用[J].中国中医基础医学杂志,2005,11(11):849-852.

[8] 梁茂新,洪治平.中医症状量化的方法初探:附虚30癥的量化法[J]. 中国医药学报,1994,9(3):37-39.

[9] 陈秀香,尧明慧,赛俊婷,等. 针刺对癌痛镇痛作用的研究进展[J]. 世界中医药,2020,15(15):2346-2353.

[10] 徐瑞明.心绞痛发作频率与生存质量相关性分析[J].心脑血管病防治,2015,15(5):379-382.

[11] 沈卫峰.冠心病诊治进展[M].北京:人民军医出版社,2009:230-235.

[12] 陈利国,尤 可.中西医结合内科治疗学[M].北京:人民军医出版社,1999:108.

[13] 中华医学会心血管病学分会,中华心血管病杂志编辑委员会.慢性稳定性心绞痛诊断与治疗指南[J].中华心血管病杂志,2007,35(3): 195-206.

[14] 朱文锋.证素辨证学[M].北京:人民卫生出版社,2008:22.

[15] 中华中医药学会心血管病分会.冠心病稳定型心绞痛中医诊疗指南[J].中医杂志,2019,60(21):1880-1890.

[16] 施方飚,王勤毅.临床疗效评价应用于公立医院绩效考核中的思考[J].中国医院管理,2020,40(8):54-56.

[17] 唐大超.芪参养心汤治疗冠心病不稳定型心绞痛痰瘀互结证45例[J].浙江中医杂志,2020,55(2):97-98.