川西北生态示范区的县城空间扩展特征及规划引导*

2021-07-27王超深

赵 炜 李 渊 王超深 杨 铭

0 引言

川西北生态示范区(以下简称“川西北”)的概念于2018年在“一干多支、五区协同”四川省域新型经济地理格局中被正式提出,系除成都平原、川东北、川南、攀西等4大经济区之外唯一的生态示范区。它不仅是“两屏三带”国家生态安全战略格局中青藏高原生态屏障区的重要组成部分,也是国家西南山地农牧交错生态脆弱区的主要腹地,生态安全的战略地位与生态脆弱性呈现出双高特征[1-2]。从中华人民共和国成立至20世纪末期,川西北在延续传统粗放型农牧业的基础上,先后以森林采伐和矿产、砂石开发等作为产业主要发展路径,对生态环境造成了“区域式”的持续性破坏。2001年,西部大开发战略的实施为调整川西北产业结构、优化基础设施、遏制环境恶化奠定了重要基础。伴随着2009年藏区牧民定居行动计划、2012年生态文明建设、2014年四川藏区旅游业发展三年行动计划和2015年四川藏区易地扶贫搬迁等系列政策的有效推行,川西北经济总量迅速增长、产业结构获得优化、经营发展重点也逐步从乡村转移至城镇。相关研究显示,2000—2018年甘南藏区和川西北的生态环境获得有效恢复,约有74.17%草地的NDVI指数呈上升趋势[3]。然而,县城①川西北生态示范区目前暂无地级市建制,包含29个县以及马尔康、康定等2个县级市,为便于表述,文中将其统称为县城。与大型乡镇在吸纳大量人口和资金,空间规模获得迅速增长的同时,也造成了周围生境质量的显著下降[4]。这意味着川西北经济发展与生态保育的核心矛盾从过去传统农牧业和资源输出导向下的“区域式”矛盾逐渐转变为县城空间迅速扩展导向下的“点群式”矛盾,催生出县城空间形态畸变、景观生态格局遭受破坏、地质灾害风险加剧等诸多现实问题。

国土空间规划通过“三区三线”的划定,有效将城镇、农业、生态等全要素资源纳入统一的管控协调体系,为缓解川西北的县城空间扩展与生态保育间的矛盾提供了重要契机[5]。但不可否认,目前的国土空间规划侧重关注于“自上而下”的指标传导,而对“自下而上”的地方发展诉求和城镇空间形态优化的考虑却相对欠缺,致使在实践中屡屡遭遇困境[6-7]。县城空间迅速扩展导向下的“点群式”矛盾深刻影响着市县级国土空间规划中双评价、用地指标分配、城镇开发边界划定等多个环节。而川西北独特的地域环境孕育出与其他地区截然不同的县城空间形态和空间扩展特征,这决定了市县级国土空间规划在川西北的实践中难以直接套用其他地区的经验模式。因此,明晰县城分布与地域环境间的耦合关系、划分川西北的县城空间扩展类型、识别归纳各类县城的空间扩展问题,对“自下而上”探索市县级国土空间规划的适应性优化方向具有重要意义。

1 区域概况与县城分布

1.1 川西北生态示范区概况

川西北生态示范区的面积约23.6万km²,由四川省甘孜藏族自治州和阿坝藏族羌族自治州组成,整体位于青藏高原以东的横断山区。川西北的山体构成自西北向东南,拥有庞大枝细的河网系统,其中主要河流包括岷江、雅砻江、大渡河、金沙江等,割据山体形成“三山四川”的基本格局(见图1)。剧烈的板块挤压使得川西北地形起伏和气候环境复杂多样,由ArcGIS计算可知海拔在4 000 m以上的高山、极高山区域占55.6%,而海拔在2 500 m以下的低中山和丘陵区域占比不足2.9%,坡度小于8%的区域占比不足8.1%。特殊的地形与季风环流的影响致使川西北整体呈现出夏湿冬燥、降雨集中、无霜期短的特点,加之川西北构造活动强烈、地震频发,为滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害提供了孕灾环境与自然致灾因子。加之近年来人类工程活动的剧烈扰动,使得川西北成为我国地质灾害威胁最严重的区域之一(见图2)。

图2 川西北地质灾害图示Fig.2 Geological hazards in Northwest Sichuan

1.2 县城分布与地域环境的关系

认知川西北的县城分布与河流廊道、交通廊道及地灾间的耦合关系,有助于理解县城空间扩展特征、问题及成因。引入乡镇为对照组,通过ArcGIS提取县城、乡镇建成斑块的几何质心。对平均水面阔大于30 m的河流以及国、省、县级交通干道外延2 km、5 km、10 km形成缓冲区(buffer area)。以5 442处已探明的地质灾害点为基础计算其核密度(kernel density)分布,按分位数法(quantile)将相对密度值从高至低分为5级,结合空间链接(spatial link)分别统计不同缓冲区和地灾密度等级中的县、乡占比(见表1)。

可以发现,河流与交通廊道对县、乡的空间分布具有明显的“吸附”效应,而这种效应对县城的影响强度明显高于乡镇。受到河流与交通廊道的牵引,分别呈现出“树枝状”和“串珠状”的分布特征。这是早期聚落追逐平坦土地、适宜气候、贸易及宗教据点等有利资源的外在表现。然而,这种长期形成的县、乡空间分布却与地质灾害高度交织,其中分布于中密度及以上地灾区域的县、乡累积占比分别高达87.10%和82.31%。可见,这些早期便根植于河谷阶地的人居聚落,在接纳更为富集的地理资源,拥有更大可能发展为县城、乡镇的同时,也被迫接纳了更为严峻的孕灾环境。此外,相较于乡镇,县城拥有更强的空间扩展动力和自然改造能力。这也使得县城发展与生态、地灾安全间的博弈更为凸显。

2 川西北区域的县城类型与空间扩展特征

2.1 县城空间扩展类型划分

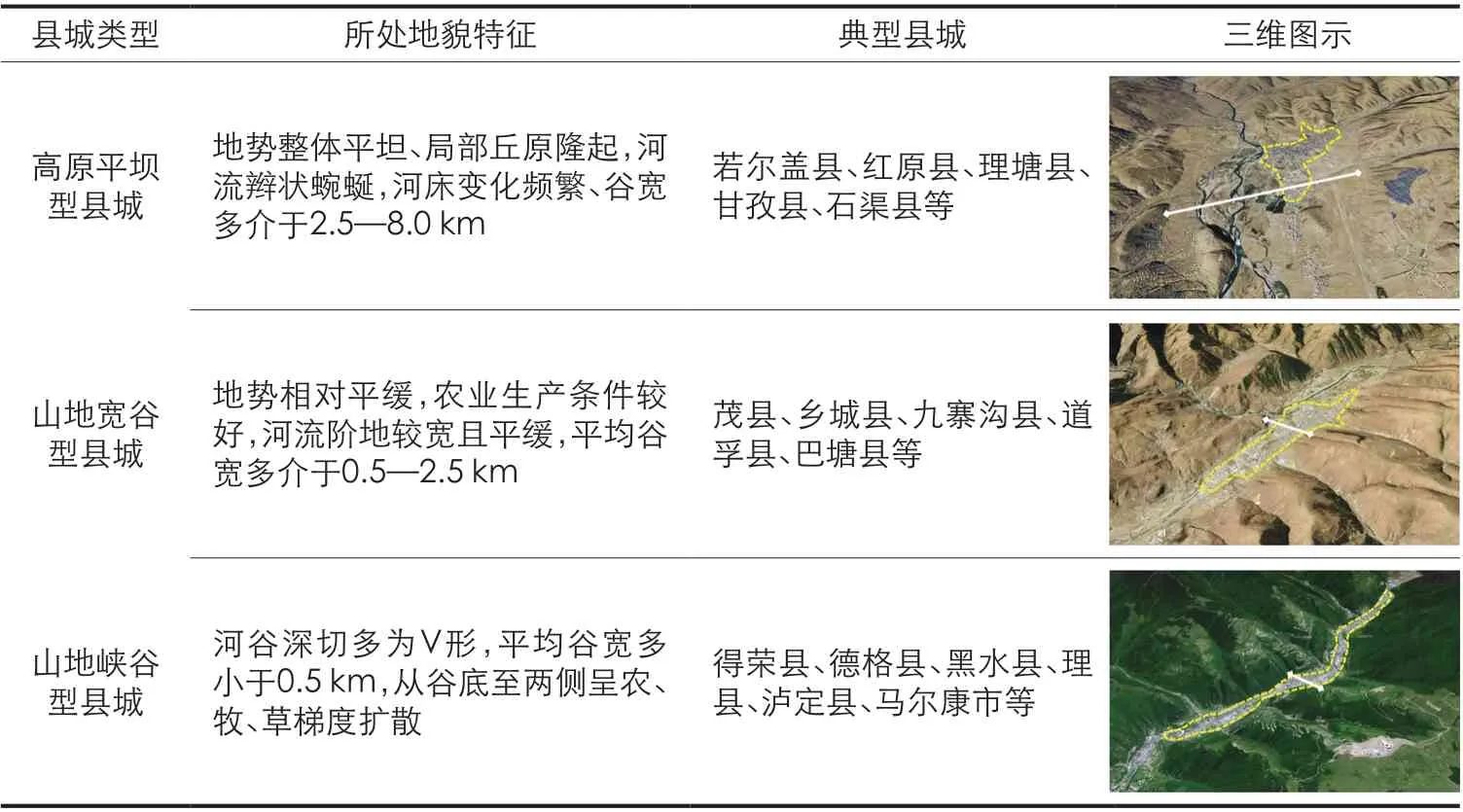

川西北的县城空间形态是县城自下而上扩展与地形地貌自上而下约束的共同结果。山川的阻隔和交通的闭塞使得川西北在过去整体处于相对内向封闭的地理单元中,因而较少受到外部力量的扰动。县城建设更多遵循着因地就势、天人合一、高地崇拜等原始营建思想,在城址选择和空间营建中更加关注于以地形地貌为主导的自然环境因素。这些生长于相似地貌环境中的县城往往具有相似的空间扩展规律,而川西北宏观地貌的异质性和微观地貌的自相似性便为划分县城的空间扩展类型提供了可能[8]。通过ArcGIS测量与现场调研将31座县城划分为3类,并分别命名为高原平坝型县城、山地宽谷型县城和山地峡谷型县城(见表2)。

表2 川西北的县城空间扩展类型划分与地貌环境概述Tab.2 Classification of spatial expansion types and geomorphic environment of county towns in Northwest Sichuan

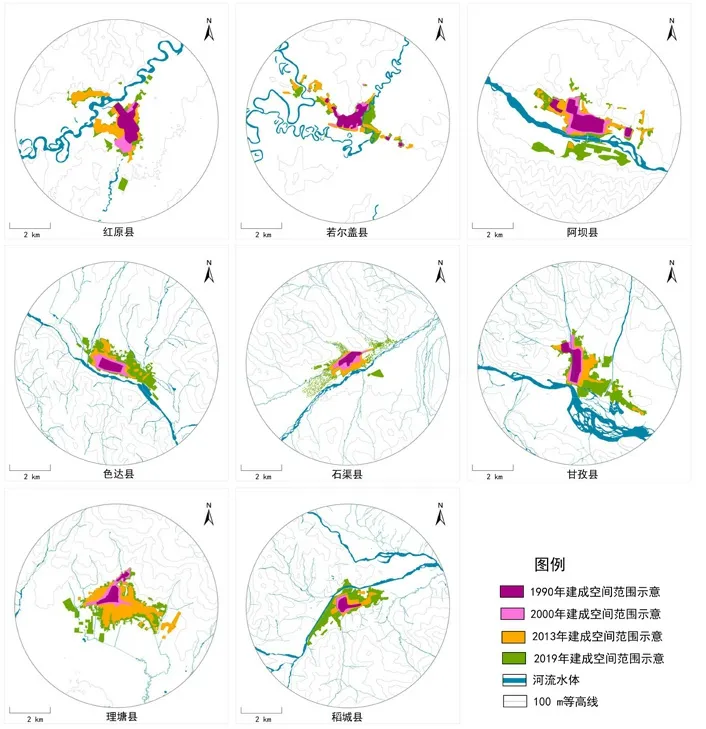

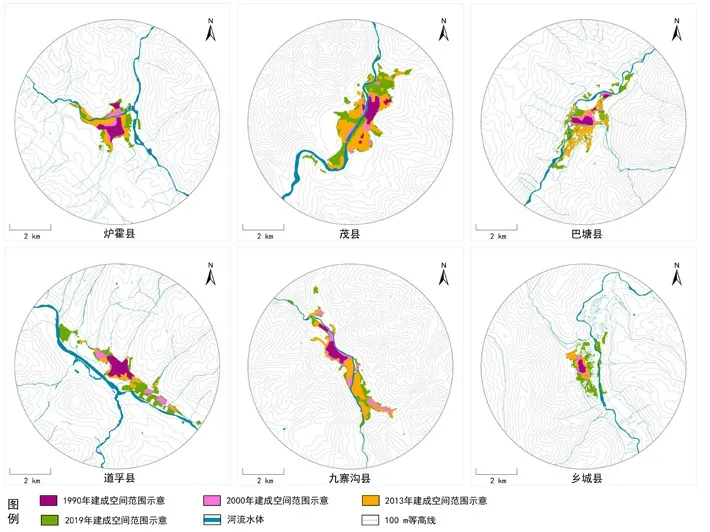

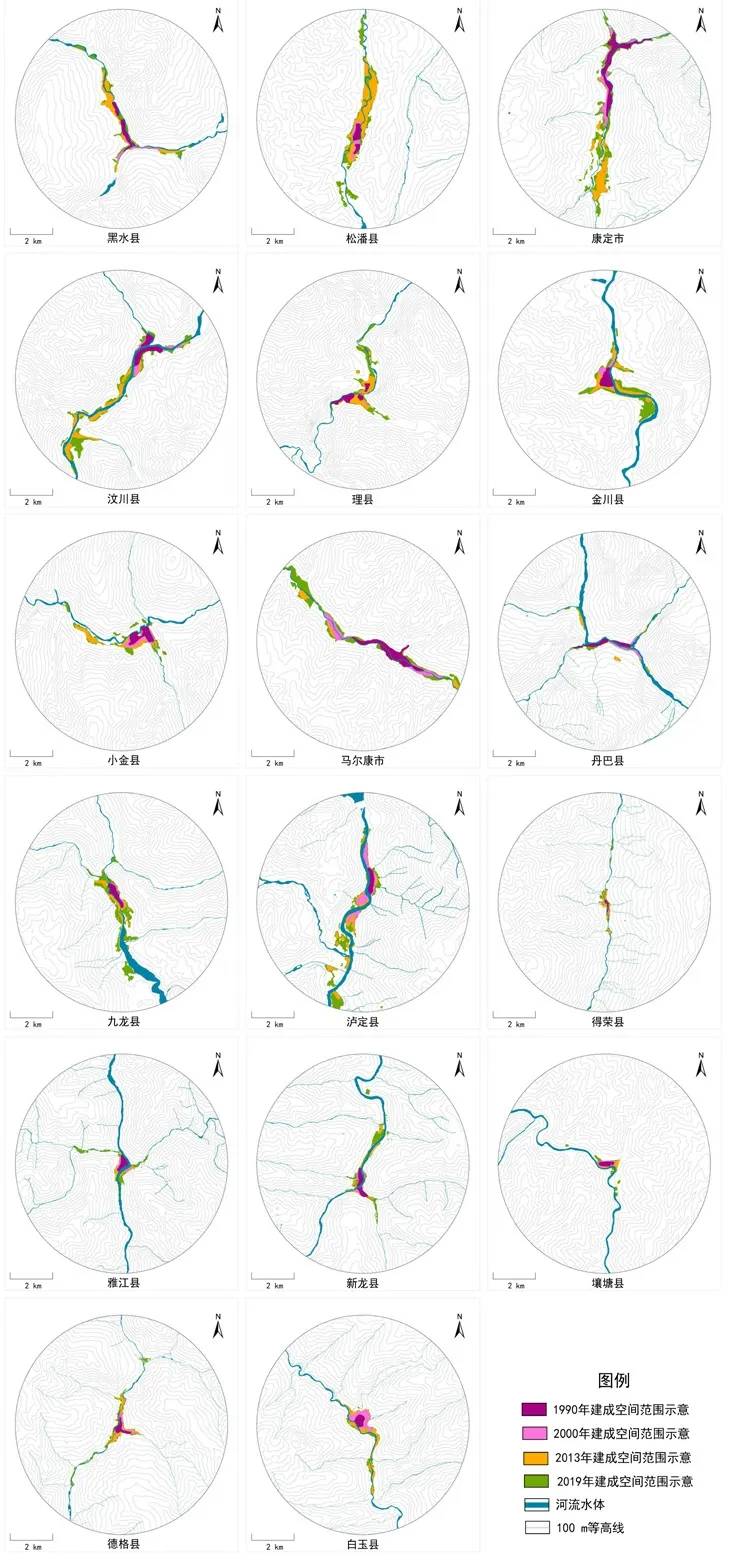

2.2 县城历史空间形态图谱梳理

结合川西北的发展阶段和数据的可获取性,选取1990年、2000年、2013年、2019年4个时刻来探索县城空间形态的演变规律。其中1990年、2000年、2013年的县城空间形态识别以Landsat 5、7、8陆地卫星的遥感影像解译为主,利用ENIV进行预处理后以假彩色显示,通过突出植被与水体以反衬出建成空间范围,结合目视解译与非监督分类提取对应时刻县城的建成空间轮廓[9],辅以Google Earth历史影像和地方志进行修正。2019年的县城空间形态通过勾勒Google Earth卫星影像获得。识别范围为县城斑块以及与其直接相连或与主体建成区距离在1 km以内的村庄②长期以来,关于“县城空间”的具体范围并无明确界定,在过去的规划实践中,往往将用地类型作为县城空间与外围村落空间的划分依据。而最新的《城镇开发边界划定指南(试行)》指出,“应当将现状建成区、各类开发区、城中村、城边村一并划入城镇集中建设区”。同时,考虑到在川西北生态示范区,部分邻近县城建设用地的村落在地类上虽然属于村庄建设用地,但其所承担的功能和空间布局已与县城空间高度交织。故本文将“县城空间”范围界定为县城建设用地,以及与其直接相连或与主体建成区距离在1 km以内的村庄建设用地范围。。由此梳理获得高原平坝型县城、山地宽谷型县城、山地峡谷型县城的历史空间形态图谱(见图3-图5)③县城空间形态图谱的识别以历史遥感影像解译为基础,影像空间分辨率多为30 m×30 m。在实际解译中对县城空间边界的具体轮廓和外部小型镇村的识别可能存在一定误差,尚有待于通过更为精确的商业影像数据进一步修正。。

图3 高原平坝型县城的历史空间形态图谱Fig.3 The historical spatial pattern of county towns on the plateau

图4 山地宽谷型县城的历史空间形态图谱Fig.4 The historical spatial pattern of mountainous wide valley county towns

图5 山地峡谷型县城的历史空间形态图谱Fig.5 The historical spatial pattern of mountainous gorge county towns

3 川西北区域的县城空间扩展问题与成因分析

3.1 县城的空间扩展特征

笔者将县城建成空间视为镶嵌于景观基质中的人工景观斑块,结合景观格局指数从规模、形状、布局3个维度定量测度其空间形态和空间扩展特征。

3.1.1 规模维度

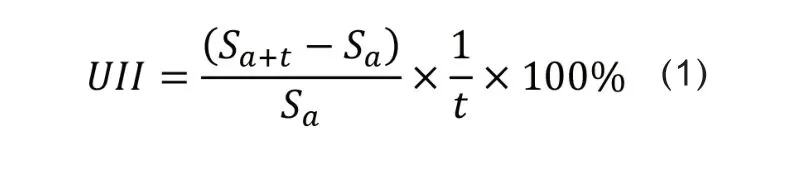

规模指数(AREA)表示县城空间斑块的大小,规模越大的空间斑块可以承载居民更多样的需求,因而具有更强的稳定性。引入空间扩展强度指数(Urban Expansion Intensity Index, UII) 对1990—2000年、2000—2013年、2013—2019年3个阶段进行测度,用于反映县城空间斑块在单位时间内的扩展速度[10]。

式中:Sa为a时刻某县城建成空间面积,S(a+t)为a+t时刻对应建成空间面积,t表示测度面积所间隔的年份。

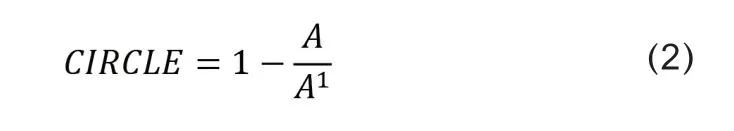

如图6所示,川西北的县城空间整体规模较小但增长迅速。3类县城平均规模的序位为“高原平坝型县城>山地宽谷型县城>山地峡谷型县城”,其中平均规模最大的高原平坝型县城至2019年也仅有4.21 km²,远低于平原地区城市的一般规模。

图6 县城规模指数时变图Fig.6 Time varying diagram of AREA

如表3所示,1990—2000年3类县城的扩展强度指数介于5.13%—6.58%,属于“快速扩展”水平。2000年以来,3类县城的扩展强度指数提升至7.10%—11.07%,属于“快速扩展”至“高速扩展”水平[11]。可见,在较小的空间规模基数和强力政策支持的双重作用下,川西北的县城空间扩展强度远高于平原地区的大中城市(如深圳市在2000—2005年的扩展强度指数仅为2.75%)。

表3 3类县城的空间扩展强度指数(%)Tab.3 Urban Expansion Intensity Index of three types of county towns

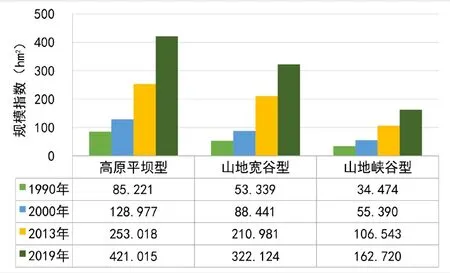

3.1.2 形状维度

延长性指数(CIRCLE)用于衡量县城空间形态在轴向上的延长程度,由外部形态紧凑度指数(COLE)转化而来[12]。CIRCLE的数值越小,代表县城空间形态越接近于标准圆,即建设的集约度和紧凑度越高:

式中:A代表建成斑块面积;A1代表斑块范围所对应的最小外接圆面积。

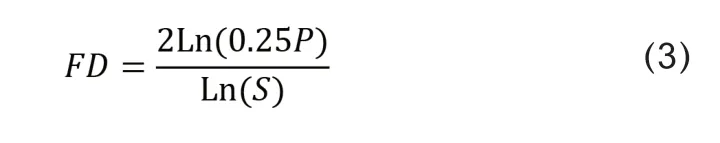

分形维数(Fractal Dimension, FD)用于衡量县城空间边界的复杂程度,若FD越大,则县城空间斑块的边界越趋于复杂、曲折,越易对县城外围的自然基质造成侵蚀。当FD=1.5时,县城的空间斑块边界达到最不稳定的类似于布朗运动的随机状态[13-14]。

式中:P代表建成斑块周长;S代表建成斑块面积;Ln为自然对数。

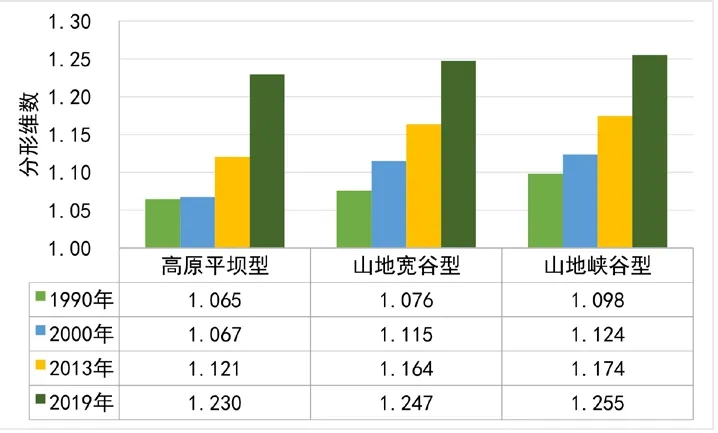

如图7-图8所示,川西北的县城空间的延长性指数和分形维度均逐步增长,且在4个历史时刻中均呈现出“山地峡谷型>山地宽谷型>高原平坝型”的特征。其中3类县城的延长性指数至2019年分别增长至0.820、0.867、0.936,表明在地形限制与交通牵引的作用下,县城空间已高度趋向于狭长的带状,甚至部分山地峡谷型县城的纵轴长度已接近9 km,而平均横轴宽度不足0.5 km。此外,3类县城的分形维数至2019年已分别增长至1.230、1.247、1.255,表明川西北的县城空间边界迅速趋于复杂,对外围自然基质的侵蚀愈发严峻。尤其在2013—2019年阶段,3类县城的分形维数呈现出“跨越式”增长,其中高原平坝型县城分形维数的增长速率远高于另外两类县城。

图7 县城延长性指数时变图Fig.7 Time varying diagram of CIRCLE

图8 县城分形维数时变图Fig.8 Time varying diagram of Fractal Dimension Index

3.1.3 布局维度

平均坡度(Average Percent Rise, APR)指代县城空间斑块所覆盖自然基底的平均坡降比,用于反映县城空间扩展中对微观地形地貌的选择偏向:

式中:Q代表栅格i几何中心的坡度值;m代表对应县城斑块的总栅格数。

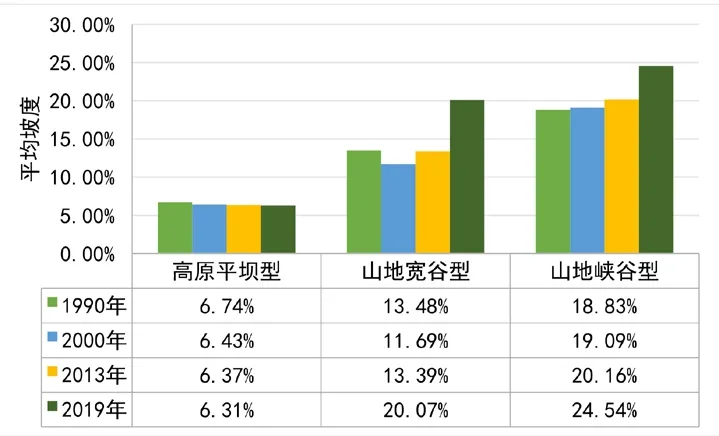

如图9所示,在3个阶段中高原平坝型县城的平均坡度缓慢降低,山地峡谷型县城的平均坡度迅速增长,而山地宽谷型县城的平均坡度呈先降后增的特征。推测其原因:高地崇拜与水患防治的需求使得高原平坝型县城早期多选址于有一定坡度的高地,如甘孜县城和理塘县城即分别发端于甘孜寺和长青春科尔寺周围。随着河流硬化技术的成熟和经济利益的驱使,县城的空间扩展倾向逐步回归至临河平坦低缓的地带。山地峡谷型县城主要受制于外部地形的约束,在沿沟谷轴向延展的同时也“不得不”向相对陡峭的山麓横向扩展,导致其2019年的平均坡度进一步增长至24.54%④该坡度结果是基于dem数据(获取自日本宇宙航空研究所ALOS卫星12.5 m×12.5 m精度栅格数据)和县城空间范围链接汇总获得,可反映3类县城所处地貌的坡度分异特征,并不代表经过工程改造后的实际建成区坡度。此外,即使不进行“高地侵蚀”式扩展,县城空间所处的河谷阶地本身也具有一定的“纵坡”。。而山地宽谷型县城空间扩展倾向的变化规律则受到上述两种力量的共同影响。

图9 县城平均坡度时变图Fig.9 Time varying diagram of Average Percent Rise

3.2 县城的空间扩展问题

结合景观格局指数定量测度和历史空间形态图谱定性判别,可将研究区县城空间扩展中的核心问题概括为3方面。这些问题在不同类型县城中的严峻程度则有所差异(见图10)。

图10 县城空间的核心扩展问题与类型差异Fig.10 The key problems and the type differences of county towns space

3.2.1 县城空间面临的地质灾害威胁日渐加剧

川西北的县城分布与地质灾害高度交织,一方面是由川西北独特的孕灾环境所决定的,另一方面则是在县城空间的迅速扩展中因破坏景观生态格局而进一步加剧的。如县城空间“高延长性”对生态廊道的横向切割、“高复杂度”对周围景观基质的破坏,以及“高地侵蚀式”空间扩展对边坡下层的磨损,均易诱发县城周围山地生态环境的局域性失衡,导致地表植被退化、岩体抗风化能力减弱、土壤碎屑物质增加和水土流失加剧等问题[15-16]。尤其在遭遇强降雨和地震等致灾因子扰动时,则易诱发滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害。这对县城建成空间环境和高度聚集于县城中的居民产生着持续的安全威胁。相较之下,这类问题在山地峡谷型和山地宽谷型县城中更为严峻。

3.2.2 县城空间陷入“轴向式”扩展与“高地射带动周围镇村的同时,也会因投资和配套设施的绝对集中,吸引镇村人口进一步聚集。这种效率导向下的非均衡化发展路径不断推动着县城的空间扩展,但同时使得山地峡谷型县城和部分山地宽谷型县城的空间形态愈发趋向于狭长的带状。暴露出空间扩展方式的两难问题,即若延续“轴向式”扩展,则会进一步加大本已极高的空间延长性,导致用地难以集约、基础设施投入过高、空间运行效率下降、生态基底割裂等诸多弊病[17]。而若

侵蚀式”扩展的两难问题县城作为川西北区域的增长极核,在辐转以延续“高地侵蚀式”扩展,则将产生高昂的开发夷地成本并加剧地质灾害的威胁。这种空间扩展方式的两难问题并非川西北所“独有”,但在强烈地形约束、特殊孕灾环境和县城空间迅速扩展等多方面因素的作用下尤为凸显。

3.2.3 县城空间扩展过程呈现出高度的“自发性”与“无序性”

川西北的县城早期多衍生于寺庙、官寨与军事卫所,催生出“依山而建,环寺而居”“半山半城,拥卫而存”的空间雏形。故而在一定程度上,川西北的县城空间扩展时序恰好与平原城市相反,即县城空间首先占据了相对不利于开发的地带,而后才向资源条件更好的区域扩展。此外,县城普遍较小的空间规模意味着更弱的核心稳定性。这也使得当下“经济区位差”主导的用地开发过程更易遭受外部投资的扰动。在两方面的共同作用下,县城空间扩展时对新增用地的选择及其开发时序便呈现出高度的“自发性”与“无序性”,致使县城空间边界迅速趋于复杂破碎。这种现象在高原平坝型县城牧业生产方式的影响下尤为凸显,如跳跃式滨水扩展和周边式低效蔓延等(见图11)。这一方面极易对建成空间外围的生态基底和地质敏感区造成侵蚀,另一方面也使得建成空间斑块趋于破碎复杂,对土地出让、招商引资等经济过程产生桎梏。

图11 跳跃式滨水扩展(左)与周边式低效蔓延(右)的“自发无序”现象Fig.11 "Spontaneous disorder" phenomenon of leaping waterfront expansion and peripheral low efficiency spread

4 川西北区域的县城空间布局结构适应性策略

4.1 强化生态廊道的管控约束力度以缓解地质灾害威胁

长期以来,地质灾害是制约研究区县城良性发展的主要桎梏之一。相较于地形起伏度等不以人为意志而转移的基础性自然因素,生态环境保育是提高减灾环境支持能力的最佳措施之一[18]。大量研究表明,生态廊道可通过强化生态源地间物种和能量的流动来提升生态系统的韧性水平,显著降低生态基质在遭受外部扰动时主要生态功能退化或丧失的可能。这种作用在川西北等高度复杂脆弱的自然环境中尤为重要[19-20]。然而在川西北市县级空间规划实践中,一方面地方政府不希望原本便相对局促的建设空间被生态廊道割裂或挤占;另一方面,生态廊道也暂非“双评价”或“城镇开发边界”等指南中的“规定性动作”。这导致除部分河流廊道被严格保护外,其他潜在生态廊道往往被选择性“忽视”,在无形中加剧了县城周围孕灾环境的脆弱性。

因此,在市县级国土空间规划的实践中,可考虑以双评价结果中的生态空间范围或生态红线范围为“源”,以县城空间周围一定区域内的景观基质为“汇”,利用最小阻力模型(MCR)等方式识别潜在生态廊道,并结合重力模型筛选关键性廊道[21]。当这些潜在生态廊道与县城未来扩展空间重叠冲突时,宜优先考虑将其纳入特别用途区进行重点管制,或优化调整县城空间形态以规避协调。

4.2 优化用地指标分配以改善县城空间扩展的两难问题

县城扩展方式的两难问题表面上是县城空间扩展与地形约束间的博弈,但本质上是部分县城的用地指标分配高于理想阈值的外在表现。具体而言,目前空间规划中对城镇用地指标的分配主要依靠历史用地(人口)增长速率和双评价结果反向校核。这种方式有效控制了用地指标的总量,但在川西北的实践中仍有一些问题值得商榷。一方面,川西北特殊的地形地貌决定了“城镇建设适宜区”沿沟谷呈条带状或树枝状连续分布,在用地指标和水资源“充足”的情况下县城空间理论上可沿沟谷“无限”延伸。另一方面,县城长期作为川西北绝对的增长极核拥有远高于周围镇、村的历史增长速率,加之地方政府间的博弈,县城也“理所当然”地分配获得更多的用地指标。上述两方面无形中推动了县城空间沿沟谷地带呈“强干弱枝式”的迅速扩展。这不仅加剧了狭长空间形态所带来的诸多问题,也导致部分镇、村囿于指标限制,优质项目无法落地实施。

故而在市县级国土空间规划的实践中,应将县城扩展类型和现状空间形态作为分配用地指标的重要考量因素。对于高原平坝型县城和空间延长性较低的山地宽谷型县城,仍可鼓励采取“团块式”或“强干弱枝式”的空间扩展方式,相应予以较多的指标分配以强化增长极核的辐射作用。而对于山地峡谷型县城和空间形态已高度延长的山地宽谷型县城,则宜以疏解老城未来用地规模、培育新的乡镇增长极为目标,侧重研判远景城乡空间形态,并灵活调整中心城区范围。若以松潘县城为例,则可考虑采用“控干强枝式”“平行沟谷式”“间隔延展式”等远景空间扩展方式(见图12)。

图12 县城用地疏解导向下的远景空间扩展方式示意图Fig.12 Schematic diagram of long-term spatial expansion mode under the guidance of county spatial land dispersion

4.3 加入5年期阶段性边界以强化县城空间扩展过程的精明属性

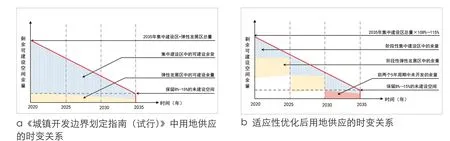

国土空间规划的诞生正式确立了城镇开发边界在我国的法定地位。这为界定县城空间扩展范围、优化空间扩展时序提供了重要契机。但我国目前城镇开发边界的管控周期与国土空间规划一致(均为15年),侧重强调最终状态的“紧凑”与“精明”,而对时间维度下的过程性管控引导较弱。相较于平原城市,川西北的县城空间扩展时序更为“自发无序”,若仅仅划定2035年的城镇开发边界,则易陷入前期飞地扩展、低效蔓延、“寅吃卯粮”,而后期无地可用或拆改成本高昂的困境。国外的相关实践表明,以加拿大为代表的40年边界,虽然增加了开发建设的可选择性,但也衍生出用地斑块趋于破碎和建设密度降低等问题。而以英国和日本为代表的5—15年边界,依托更短的调整周期和更窄的边界范围,对优化土地供应时序、强化空间扩展过程的精明属性具有良好的促进作用[22],显然这更加符合川西北的县城空间扩展特点。

因此在市县级国土空间规划的实践中,可考虑以15年周期的城镇开发边界为底,在其范围内根据县城重点投资项目、功能完整性和布局集约性进一步划定以5年为周期的阶段性开发边界,以促进现状空间形态向2035年目标空间形态的精明过渡。具体而言:首先,将集中建设区的划定规模在所需规模的基础上上浮8%—15%,同时以规划期末为节点,在其中保留8%—15%的未建设用地以实现平衡。其次,将规划期内15年的土地供应总量分配至3个5年周期的阶段性开发边界中,并以后一个5年周期的“阶段性开发边界”范围作为前一个5年周期的“阶段性弹性发展区”。在最后一个5年周期中不予设置“阶段性弹性发展区”,以倒逼“消化”前两个周期中的未建设用地(见图13)。同时,可考虑在土地出让的审批中鼓励新增建设用地与已建设用地相连发展,并通过缩短许可时间或给予指标优惠进行激励[23]。

图13 5年期阶段性开发边界导向下的用地供应时变特征示意图Fig.13 Time varying characteristics of land supply under the guidance of phased development boundary with 5-year cycle

5 结语

国土空间规划以生态保护前提下的高质量发展为核心目的。这为有效协调川西北生态示范区的县城空间扩展和生态保育间的博弈提供了重要契机。市县级国土空间规划关注于“自上而下”的指标传导固然重要,但对“自下而上”的地方发展诉求和城镇空间形态结构优化的考虑同样不可忽视。本文以川西北的县城空间扩展类型入手,将定性与定量手段相结合,从规模、形状、布局3个维度剖析了县城空间扩展中的核心问题、形成原因及类型差异。基于市县级国土空间规划的技术路径,从双评价、用地指标分配和城镇开发边界3个层面提出适应性的优化思考,有助于为市县级国土空间规划在川西北生态示范区的地域性实践提供理论参考。