国内关于基因编辑技术的伦理问题研究述评

2021-07-27刘怀远陈浩凯

刘怀远,陈浩凯

(长沙理工大学 马克思主义学院,湖南 长沙 410114)

基因编辑(gene editing)与基因组编辑(genome editing)、基因组工程(genome engineering)同义,旨在通过对生物体基因组的特定目标基因进行修饰,从而改变目标基因或者调控元件的序列、表达量或功能。基因编辑的对象包含植物、动物等非人类基因和人类基因。基因编辑不但是科学技术问题,而且还是人类面临的一个难以克服的伦理难题。

一、基因编辑伦理研究缘起和范围

基因编辑伦理研究的发展与其技术研发的历程息息相关。如今,基因编辑技术的对象已覆盖了普遍的生物(非人类)和人类自身。相应地,对这一技术可能带来的伦理后果的担忧也备受重视,因此,伦理学对此项技术的反思也就成了其题中应有之义。早在1995年,邱仁宗就对基因技术用于人类增强的后果表现出担忧,因为这关乎子孙后代的发展。他强调,遗传学知识的合理运用、基因工程的理论基础和价值预设作用之发挥,是讨论基因工程的前提[1]。

基因编辑是一种新的技术行为。对任何一种行为的伦理分析,必然包括该行为过程本身的伦理性和该行为带来的后果(目的)的伦理性的研究。而根据基因编辑对象的不同,对基因编辑行为后果的伦理问题可粗略地分为对普遍生物(非人类)的基因编辑的伦理问题和对人类的基因编辑的伦理问题。

从对普遍生物的基因编辑来看,主要涉及以下两个方面的问题:一是生物安全中的伦理问题。转基因作物自20世纪90年代起,就开始被大量种植,但转基因食品会对人类身体以及人与自然、人与社会之间的关系造成何种影响,尚且不明。二是生态环境中的伦理问题。比如,通过基因编辑消灭携带疾病的虫类生物以及可能会对整个生态链系统造成各种后果而引发的社会生活变化带来的相关伦理问题。对于CRISPR等新技术,无论是研究者还是决策者,都持有谨慎态度[2]。

目前,人们在更大程度上关注人类的基因编辑。人类基因编辑的基础研究、体细胞基因编辑研究和生殖细胞基因编辑研究是人类基因编辑技术的主要内容。其中,对于基因编辑的基础研究和体细胞研究,多数国家和科研人员持支持态度。“人类基因编辑的基础研究限制在实验室;体细胞研究则不具备遗传性;因而它们受到的伦理挑战较小。”[3]同时,研究它们也具有极大的医疗价值,如治疗癌症等重大疾病。

饱受争议的是人类生殖细胞基因编辑研究。贺建奎的“基因编辑婴儿”事件,引发了全球范围的轩然大波。基因编辑婴儿技术所带来的伦理风险引起了人们的注意,成为生命伦理学研究的焦点问题[4]。因为在此之中不仅存在着技术安全引发的伦理问题,还关乎着更广泛的、无法估量的社会问题,譬如,人的尊严和责任问题、社会公平与正义问题等。正是因为生殖细胞基因编辑技术潜藏着众多不确定性以及存在着非常复杂的伦理问题,政府和其他社会主体对其持非常严谨、审慎的态度,绝大多数国家制定了相关法律严格限制该方面的技术应用和相关行为。

基因编辑技术中的伦理问题,不仅仅限于基因编辑技术的运用领域,还存在于人们进行基因编辑的行为过程中,即我们称之为的基因编辑行为伦理。结合基因编辑技术的构成特点和伦理学的讨论范畴,基因编辑行为过程中的伦理问题包括基因编辑行为的目的选择、基因编辑技术应用对象选择、基因编辑的内容选择以及基因编辑应遵守的行为规则等内容。

研究对象从非人类向人类的转变是基因编辑技术变革的必然结果。随着基因编辑技术的推进,基因编辑伦理得到了极大的关注。基因编辑技术自身及其对生命个体乃至整个人类社会影响的复杂性、发展性,引发了学者们的高度重视,进而带动了基因编辑伦理研究热点和主题的转向。但从现实情况看,对基因编辑伦理的研究仍任重道远。对此,刘洪佐批判当前的研究脱离现实,且缺乏对世界图景的反思,因而需探索新的伦理学方法论路径,从而更好地应对挑战[5]。

在中国知网数据库,检索主题词为“基因编辑伦理”,检索时间为2021年4月7日,在学术期刊、硕博士学位论文和图书中进行检索,共得到121篇文献记录。其中,学术期刊99篇、学位论文13篇,学术辑刊1篇,特色期刊8篇。这121篇文献,时间均集中在2015-2021年,以“基因编辑伦理”为主题的文献最早出现于2015年,其中2015年1篇,2016年11篇,2017年6篇,2018年19篇,2019年50篇,2020年31篇,2021年3篇(截至2021年3月15日)。从论文数量可知:2015-2017年每年论文发表数量均较少,持平稳态势。从2018年开始,数量呈倍数递增;在2019年达到峰值(50篇文献)(如图1所示)。发文数量前几年虽总体上呈递增趋势,但目前已有文献数量并不多,可见基因编辑伦理研究在我国才兴起不久,属于比较新的研究领域。

图2为该方面研究的主要机构分布情况,主要以国内高校为主,且发文机构分布比较分散和平均。由图2可知,武汉理工大学发文量最多,为7篇,其次为复旦大学为5篇。其中,山东大学、渤海大学、锦州医科大学和大连理工大学均为4篇,北京协和医学院、中国农业大学、长沙理工大学和昆明理工大学均为3篇,华中科技大学等16所高校为 2篇,安徽医科大学等4所高校为1篇。

图1 发文总体趋势分析

通过中国知网数据库的可视化分析,发现我国基因编辑伦理的相关研究在主题上主要集中在基因编辑、基因编辑技术和伦理问题,其中基因编辑主题最多,有67篇,基因编辑技术有44篇,伦理问题有30篇。其余伦理反思、伦理思考、伦理审查等主题相对均匀,如图3所示。

图2 机构分布

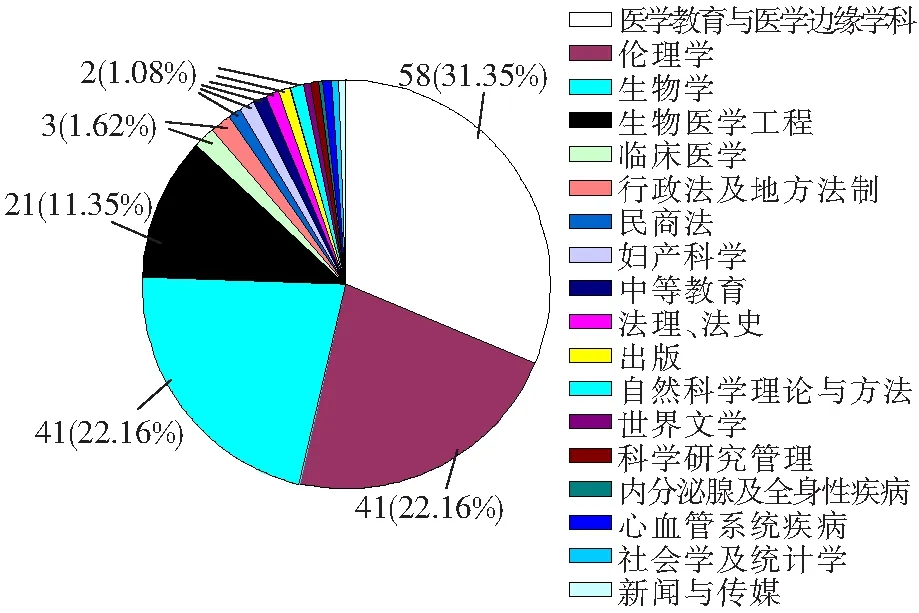

图4 学科分布

在学科分布上,主要集中于医学教育与医学边缘学科、伦理学和生物学三大门类,占比分别为31.35%、22.16%和22.16%,三者占所有学科门类的75.67%。

以上数据显示了国内对该问题研究的变化趋势。自2015-2017年,国内对基因编辑伦理问题虽开始关注,但仍没对其予以重视。到2018年,研究成果呈激增态势,并在2019年达到峰值(50篇论文),这种变化令人振奋,而这一转折与2015年的基因伦理事件息息相关。

这是由被动探讨技术所带来的影响到主动反思其中伦理困境的转变。这个转变不仅体现了国内基因编辑技术所带来的变化,同时也体现了国内学者研究视角的变化:由对技术的审视上升到了对人类命运的反思。

令人遗憾的是,当前国内的研究成果主要侧重于制度层面,即通过构建伦理审查制度,约束基因编辑行为,而这些理论成果亟需落实。一方面可加强伦理审查委员会的建构,促进相关专家,譬如基因编辑科学家和法律、伦理专家等的对话;另一方面,严格监察基因编辑研究和应用的全过程。当然,并不是完全的消极限制,有利于促进人类福祉及生物科学发展的实验,国家要给予相应鼓励和支持[6]。

二、基因编辑伦理的主要问题

(一)安全问题

在治疗人类遗传疾病和修正基因错误等医学领域,基因编辑技术有着广泛的应用前景,如果运用得当,则能造福人类。但修改人类基因这一行为也伴随着巨大的风险。

首先,基因编辑技术将挑战国家生物安全。大多数学者主张,基因编辑技术生物基因研究技术开发虽是重中之重,但其研究和应用仍未成熟。

一方面,在非人类基因编辑技术领域中,潜存着转基因技术不成熟的风险。以食品基因编辑技术为例,在还无法给出安全性定论的情况下,如若想要对其安全性进行全面伦理透视,那么就只能采取“有罪推定”[7]。可控性、可接受性、可逆性是食品基因编辑技术潜存风险的三个主要方面[8]。

另一方面,基因编辑技术蕴含的便捷、高效、简单等特点,很容易被过分、错误地使用,甚至被滥用。特别是如果恐怖分子或生物骇客利用这项技术研究制造生化武器,发明有害细菌或病毒,进行反人类实验,进而发动恐怖袭击等,这对世界和人类而言都将是毁灭性的灾难。从理论上来看,基因编辑技术可以创造出新的物种,并导致不可估量的后果。因此,“即使是出于积极的目的,对基因编辑的‘副作用’,人类也知之甚少。”[9]我们需要更加深入地研究与了解这一新技术,力图解决该技术可能带来的安全隐患。而在此之前,编辑人类生殖细胞基因的各种行为在伦理上都是不正当的,是极不负责任的表现。

对人类的基因实施编辑、控制,面临着主观性和客观性的伦理风险,可能引发相应的不良伦理后果,邱仁宗[10],唐魁玉、张旭[11],赵钦军、韩忠朝[12],刘芳、陈浩凯[13]等详细分析了该领域在研究和技术应用中可能存在的伦理风险问题。基于此,有学者提出,人们可以从“责任伦理”的接受与实践、价值取向的协调、“境遇”考量的决策、“全球伦理”的调控等五个向度出发,探究如何规避与消解伦理风险[14]。

不仅如此,还有部分学者将研究的视角投向了基因编辑行为的伦理价值与伦理准则的研究,为基因编辑技术社会准则的制定提出了理论支撑。如甘绍平采用分层探究方法分析了基因编辑技术中的伦理判定问题,认为基因编辑必须尊重自主性原则和平等性原则,必须确保人类后代的“开放的、未来的”权利,必须确保所有的遗传性干预只能指向强化被干预者的全面的功能。强调基因编辑技术不能“损害我们对人类禀性之多样性的公开与宽容的态度”[15],因为人类禀性的多样性是社会活力的基础,而禀性的多样性又取决于先天的生物特性不被控制。甘绍平还认为,人类对子女的遗传干预作为会通过增强被干预者的某些生物特性而导致其在社会生活中具有某种先天优势,形成相较于未实施遗传干预的社会成员的优势地位,导致生物特性增强者与未增强者之间的地位差异,可能让本应是有益于人类福祉的技术措施引发损害人际交往条件平等性的伦理风险。

同时,该领域的研究和技术应用还存在侵犯个人隐私,包括因基因编辑导致个体差异带来的“基因歧视”等问题。基因编辑技术的研发需要采集大量的人类基因样本,也需要大量的基因编辑试验项目的扶持,还需要建立基因组的大数据库,以便传播与共享相关技术,这都会涉及到个人的隐私问题。陶应时、罗成翼提出,“在基因编辑技术实践时,首先需对个人基因排列情况进行测序,而后研究人员对其基因的分析,可直接反馈出个人外貌、肤色、性格、隐性疾病等信息。”[16]这样将导致研究对象的个人信息被公开,其隐私权被侵犯。但目前在关于个人隐私的相关法律法规中并没有关于基因隐私的规定,这令人担忧。

为了解决这一问题,就必须寻求有效应对社会伦理问题的策略,因此,相关学者提出了“有限开放”的解悖路径,使之“弃恶扬善”,实现人类胚胎基因编辑的差异性发展。与之对应的是,构筑立体的人类胚胎基因编辑监管体系,为其伦理悖论的化解提供制度保障[16]。

从长远的角度来看,基因编辑技术带来的“基因歧视”等社会伦理问题,是不容小觑的。“以基因论高低”与种族优劣论一样,都是一种错误的社会歧视心理。物种的遗传信息库(基因库)不断地进行更新,并且作为一个整体性的存在,存在于每一个亲代之中,“承载了该物种形成演化的历史印记,经历了物种基因组自身的新陈代谢,最终以相对稳定的和决定的形式凝聚于其中。”[17]人类基因经过亿万年进化而呈现的多样性和整体性是否会因为基因编辑技术的应用而破坏,进而异化人类物种的进化过程?这值得我们进一步深入探讨。

(二)人的尊严问题

社会是人类关系的总和。国内有研究者从社会文化层面出发,剖析了基因编辑技术对人的尊严的影响。

一方面,被编辑的个体将丧失其尊严。人类基因的代际本质决定了个体基因的编辑权不掌握在其自身,而是由其父母或者法定监护人决定。这意味着,被编辑的个体不仅失去了对自己基因的控制权,即失去了作为自然人的基本尊严和权利,还要承担基因编辑技术所导致的未知后果。

更进一步的影响是,基因编辑技术不仅影响着被编辑个体,还可能影响到其后代,甚至整个人类的进化。因为人类的生殖细胞具有作为个体的遗传与扩散的永久特性,它可以遗传给被编辑个体的所有后代。因此,从理论上来说,只要被编辑个体的生殖基因发生变化,被修饰的基因就会无限的传给后代,如果这个基数越大,那么它所造成的影响就会越大,甚至将会对整个人类造成无法估量的影响。从这个意义上来说,以基因工程为基础的人类增强技术的应用,破坏了自然道德的地位,弱化了对人的尊重,打破了善与权力的平衡,进而带来社会的不公平[18]。

针对此类伦理问题,国内的专家学者一致认为需要建立评价基因编辑技术的伦理框架。临床试验是进行基因编辑技术的必要前提,在被证明相关试验的安全性与有效性之后,还需要通过主管部门组织专家学者构成的伦理委员会进行审查与鉴定,经批准后才可以正式应用于临床实践。

除此之外,一部分学者结合相关案例将基因编辑技术对人的尊严的影响进行分析,得出了一些有意义的观点。张珉、王洪奇基于CRISPR/Cas9基因编辑技术在临床医学中的运用,对该技术在临床治疗中,即基因编辑技术实践中的伦理问题进行分析,提出了基因编辑在临床治疗中的不伤害、有利、尊重、公正四大原则[19]。李建军、王添认为,政府必须对人类胚胎和生殖细胞的相关研究进行安全有效地监管。比如,禁止企图用一个生殖系被刻意编辑的胚胎或生殖细胞使人怀孕之类的特定的、非法的应用,但允许合法的基础生物研究或基因编辑方法方面的科学研究活动[20]。刘旭霞、郑钧午则从伦理意识、伦理价值和伦理责任视域分析了基因编辑技术的伦理问题,认为基因编辑技术的研究与应用应尊重人们的知情权、选择权和基因信息材料的处置权,强调运用政治和法律的力量对基因编辑技术的研究和应用进行有效地调控[21]。该研究视角为破解当代基因编辑技术的伦理问题提供了有益借鉴。汪珍和王晓生对基因编辑技术的研究和应用可能引发基因歧视等问题进行了伦理反思,提出以生命伦理来引导和规约生命科学的研究和发展[22]。

(三)社会公平问题

学者普遍认为,基因编辑技术中的社会公平问题主要在于基因编辑技术使用的机会公平和使用结果的公平两个方面。

在基因编辑技术使用的社会公平问题方面,范月蕾等指出,基因编辑的发展可能加剧社会不公,尤其是以治疗为目的的医疗不公[9]。基因编辑技术从客观上来看,确实可以解决很多人类面临的重大疾病,也可以让部分病人重拾生的希望,但是基因治疗的高昂价格却不是人人都能负担得起的,这会使得医疗分配不均问题进一步恶化。

使用基因编辑技术引发结果的不公正是研究者特别关注的问题。在未来,基因编辑技术可能不局限于疾病的治疗,还可能运用于增强人类的生物性能。具体而言,一是可以获得更强的体能和更美的外貌;二是可以提升记忆力和获得更高智商;三是可以优化德性能力、审美能力等精神层面的能力。通过编辑人体胚胎基因“优化”人类胚胎,孕育生长实现以上各种人体增强,从而在未来的社会生活中获得相应优势,在成功和幸福指数上高于未经基因编辑者,因而潜藏着“社会不公”的伦理风险。

首先,打破了人类自然的平等。人类目前所具有的生物学特征是自然选择、进化、遗传的结果,这一进程充满着偶然性和自然性,并不是由某一个人决定的。单从“基因”的视角来说,每个新生儿遗传基因的好坏概率上都是公平的,穷人和富人的孩子都平等地通过遗传获得“好的”基因或“坏的”基因。虽然在后天的社会化过程中也会导致不平等,但国家和社会都在尽力减少这种不平等,比如通过教育、公共医疗等。“但是基因编辑技术似乎正在改变着这一自然平等的现象,因为它能够改变新生儿天然的平等状态,让人类社会面临新的不平等。”[23]不仅如此,遗传是基因的本质属性,经过编辑后的基因也是可以遗传的,那么经过“优化”的婴儿,他/她的后代就会有永久性的基因优势,而没有经过“优化”的婴儿其后代就失去了这个优势,最终导致强者愈强,弱者愈弱[9]。

此外,易显飞等认为,人类生殖细胞的基因编辑导致人生命自然属性的减弱和“技术—社会”属性的增强,使生命的进化过程俨然变成一个技术选择过程。这种人工改造在对人类的生命尊严形成新挑战的同时,技术与资本的结合使基因编辑扮演了将生命价值商业化的不光彩角色。基因层面的社会阶层化将是人类生殖细胞基因编辑增强技术的广泛使用带来的可能结果,并在此基础上形成完全不同的优生学和新的价值偏差[24]。只有树立正确的伦理观念,制定相关的规范制度,强化科研的道德信念,该问题才可能在未来得以消解。

其次,加剧了社会的不公正。部分人通过基因编辑获得能力的增强,会造成诸多社会生活中事实上的不公平,例如机会上的不公平。那些原本相对公平地属于普通人的机会很大程度上就会被改造后的基因优异者给取代[25]。尽管人出生时在生理上就存在着差异,但基因编辑技术会使这种差异扩大化,从而导致一种新的不平等。

三、结论与展望

任何技术都是服务于人类生活的,因此任何技术存在的问题都要从人类生活的角度去思考。针对人类自身之外的其他生物的基因编辑技术,其初心当然是为了人类更美好地生活。该技术发展初期也确实发挥了这方面的作用。但也正是这些技术具有巨大的作用,也就必然会对人与自然以及人与人之间的关系产生巨大的影响,从而产生与此相关的伦理问题。一方面,存在着使用基因技术的生物产品的消费者群体的分布问题。从目前的技术来看,使用基因技术的生物产品的风险具有巨大的不确定性。从目前市场情况来看,发展中国家和低收入人群是该类产品的主要消费群体。从伦理角度来看,产生了产品风险承担的不公平性等伦理问题。另一方面,基因技术的采用,会带来巨大的收入。从现实来看,技术只是产生收入的可能,资本才能让技术产生的收入变现。这里首先产生的伦理问题就是,基因技术能否被所有的社会成员公平应用以获得相应的收入。其次是,基因技术带来的收入又是以消费群体不公平地承担不确定性风险为前提,所以存在着技术风险的承担与技术收入的获得的匹配是否公平与合理的问题。更进一步来说,由于基因技术往往掌握在少数特定群体手中,也就带来其出于特定群体为自身利益最大化而实施的行为与人类整体利益的关系问题,从而引发出伦理争议。

基因编辑、CRISPR技术、人类生殖基因编辑都是近年来的热门话题,基因编辑技术的研究与运用的发展伴生了学界对基因编辑伦理研究的高度关注,而且一定会随着基因编辑技术研究与应用的进一步拓展而不断深入和加强。学术界还需深入开展相关基因编辑伦理专题研究,提升社会对基因编辑伦理的认知,制定具体可操作的基因编辑伦理规范,培育有道德的科研行为主体,构建长效的伦理审查机制。可以预见的是,未来的研究会在上述几个方面更加深入,引发的伦理争议也会越来越多及越来越激烈。