中国马铃薯从济荒作物到主粮之变迁

2021-07-26谢从华柳俊

谢从华,柳俊

农业农村部马铃薯生物学与生物技术重点实验室/国家蔬菜改良中心华中分中心/湖北省马铃薯工程技术研究中心(华中农业大学),武汉 430070

如果说郑和下西洋首启大陆间的物种交换是一个伟大创举,使马铃薯得以来到中国,在华夏600年的传播则是马铃薯驯化栽培万年以来在人类历史上所书写的最浓墨重彩的一章。从皇宫珍肴到平民裹腹之食,从民间自发种植到政府主导推广,马铃薯在应社会发展之需方面起到了无可替代的作用,同时也促进了社会的进步与发展。

1 马铃薯是清朝以来平民拯济灾荒的救命粮和赖以为食的主粮

中国历史上灾荒频仍。马铃薯因其耐贫瘠、产量高,是我国近代历史上百姓赖以度荒救灾的重要粮食作物,拯救了千百万平民。邓拓(亦名邓云特)1937年在《中国救荒史》[1]一书中写道:“我国灾荒之多,世界罕有…,从公元前18世纪到公元20世纪的今日,将近4 000年间,几于无年无灾,也几乎无年不荒”。据统计,明朝元年至1937年计598 a间,全国灾害多达2 209次[1]。灾荒相连,饿殍遍野,仅嘉庆十五年到光绪十四年饿死人数就高达6 278万。1920-1947年的28 a间,全国发生300万人以上死亡的重大饥荒有12次,不完全统计的死亡人数高达6 000万人,灾民不计其数(https://www.douban.com/group/topic/34829196/)。

马铃薯相较于其他作物,耐受灾害能力强、生育期短、产量高,最初作为度荒救灾的食物为乡民所识,并为史书所载。《植物名实图考》记“阳芋”之用为“疗饥救荒,贫民之储”。1750年的《大定府志》在“阳芋”条目下还附有知府黄宅中的诗《蹲鸱颂》:“春分种荞麦,谷雨种包谷,不如栽阳芋,一亩收百斛。……”,劝广栽马铃薯以充民食[2]。1829年的《宁陕厅志》则明确记载有:“洋芋,此种不知所自来。山多种之,山民籍以济饥者甚众。”一是说马铃薯在民间自发扩散,不知其源,二是说山区广泛种植,以度灾荒。大灾之年,禾谷无收,而作为杂粮贱食的马铃薯则成了平民的救命粮。史籍类似的记载不胜枚举。宣统元年 (1909年)《甘肃新通志》物产有“羊芋,生山坡地,可作谷食。又一种红芋,味甘美,植之易生,获利甚厚,兼可救荒。”光绪十五年(1889年)川、黔夏雨成灾,“洋芋腐败,不可食,四乡饿殍甚众”[3]。梁四宝等[4]分析了历史上马铃薯在山西的经济作用,指出马铃薯的引入增加了山西的粮食作物种类,作为高产和耐寒耐旱作物,提高了产量,缓解了清末紧张的人地矛盾,成为主要的救荒作物。可以看出,马铃薯在我国的救荒历史上,发挥了其生物学优势,拯救了成千上万的生灵。山西寿阳民谣有云,“五谷不收也无患,还有咱的二亩山药蛋”,是马铃薯为平民赖之以拯济灾荒的真实写照[5]。

马铃薯为无性繁殖,以块茎作种,繁殖系数仅约1∶10。古时乡民得到马铃薯后主要供自己食用,余下留种,只限亲友乡邻间相互串种,其扩散速度十分缓慢。尤因当时崇山峻岭鸟道羊肠,其传播范围亦会十分有限。马铃薯品种的适应性、抗病性、自然灾害等也会进一步限制其传播速度与范围。但其作为粮食的重要作用逐步为平民和官府所识,历经清中后期至民国200余年,其影响日臻。

因此,马铃薯作为平民主粮的记载在19世纪日多,可见其种植规模渐大,用途亦丰。四川《城口厅志》(1844)卷18记述:“洋芋,厅境嘉庆十二三年始有之,贫民悉以为食”。直至19世纪末,四川以马铃薯作为主食的范围更广。光绪《大宁县志》(1885)卷 1明确记载了马铃薯的种植地区和食用群体:“洋芋……邑高山多种此,土人赖以为粮。邻县贫民来就食者甚众。” 光绪《奉节县志》(1893)卷15载有“苞谷、洋芋、红薯三种古书不载。乾嘉以来,渐产此物,然犹有高低土宜之异。今则栽种遍野,农民之食,全恃此矣。”

19世纪中后期,马铃薯更是成为了鄂西山区决定丰歉的主要粮食作物。同治《宜昌府志》卷5 记有:“山居者……所入甚微,岁丰以玉黍、洋芋代粱稻。”同治《宜都县志》(1865)卷 l记述:“其深山苦寒之区,稻麦不生,即玉黍亦不殖者,则以红薯、洋芋代饭。”同治湖北《房县志》(1866)卷11明确记载马铃薯是深山百姓唯一的主食:“洋芋产西南山中。……至深山处,包谷不多得,惟烧洋芋为食。”同治《施南府志》(1871)卷10 则直接指出恩施绝大多数人口的温饱取决于高山的马铃薯:“郡在万山中。……郡中最高之山,地气苦寒,居民多种洋芋。……各邑年岁,以高山收成定丰歉。民食稻者十之三,食杂粮者十之七。”

在马铃薯推广过程中,老百姓还筛选出适宜于不同生态条件的品种,发展了薯粉加工技术,使马铃薯既为主粮,又是经济来源。《长乐县志》(1852)详细记载了品种、栽培方法和用途:“洋芋有红乌二种。红宜高荒,乌宜下湿。高荒二月种,六月收。下湿腊月种,四月收。窖在土中。…… 向无此种,近来处处有之。土人以之作粮,又可作粉,卖出境外,换布购衣。”与川鄂相似,陕西、山西的马铃薯也是19世纪末山民的主要粮食。陕西《孝义厅志》1883年载洋芋“高山民以为主食。”《凤县志》1892年载“高山险僻宜洋芋。” 同年的《山西通志》载“阳芋,植尤广,边县以为粮。” 及至民国时期,适于不同地区和用途的马铃薯品种更加丰富,提高了产量,增加了效益,成为了西北地区的主要粮食。山西习称马铃薯为山药,似乎曾与薯蓣相混淆。1918年山西《马邑县志》赋役志卷一谷之属记有:“山药:古名薯蓣,但薯蓣形长而此形圆,本名芋,色有黄、红、紫数种,清嘉庆年其来自福建,盛行于今。三四月下种,七八月收,每亩多至二千余斤,制粉面多于豆粉、藕粉者。边地贫寒,赖此为餐,命之源”。1942年《洮沙县志》卷3《经济部门·农矿志》谓马铃薯为当地三大主粮之一:“洋芋,……《续通志》谓为土芋,一名土卵,开蓝白花,结实土内,收益甚丰,农民种之以为食粮三大宗焉。”20世纪上半叶,山西成为当时全国马铃薯种植面积最大的省份,1936年种植面积达82 000 hm2,总产近50万t,在全省仅次于粟、小麦和高粱[4],晋北人“赖此为养命之源”[6]。甘肃也同样如此。1932年全省马铃薯种植面积17 933 hm2,为农作物栽培面积的1%,总产量11.7万t;至1939年,总产量达19.3万t,占全省农作物产量的近11%。至20世纪40年代末,全省绝大多数县市均有马铃薯种植,马铃薯俨然成为甘肃人民的主粮[7]。

2 马铃薯促进了人口发展和社稷安定

无论中外,囯富民丰无不以粮为基,粮食丰足的盛世则伴随着人口的快速增长。而马铃薯之于近代人类历史的发展尤著于其他作物。恩格斯在《家庭、私有财产和国家的起源》一文的“野蛮和文明”部分,将马铃薯的出现和人类使用铁器并重,促进了人类社会的发展进程:“下一步把我们引向野蛮时代的高级阶段……铁已在为人类服务,它是在历史上起过革命作用的各种原料中最后和最重要的一种原料。所谓最后的,是指马铃薯的出现为止”(《马克思恩格斯全集》第1卷 771页)。正如马铃薯与欧洲19世纪的人口增长密切关联[8]一样,因其“尤为山民食料所资”,在中国近几个世纪的社会发展历史进程中,也扮演了不可忽视的角色。

如上述史籍所载,马铃薯在18世纪早中期多地就有栽培,由最初的度荒救灾的“救命粮”逐步成为19世纪乌蒙、武陵和秦巴山区乡民的主食。马铃薯的发展历史与明清两代的人口增长和社会发展的趋势相吻合。中国人口发展史研究[9]显示,明洪武二十六年(1393年)全国人口约6 054万,明末人口峰值大约1.6亿。然而,明末清初40余年,战乱频仍,瘟疫灾荒连年,人口数量显著下降。在康乾盛世期间,全国社会稳定,生产普遍恢复。康熙二十四年(1685年)全国人口增长至1.02亿,康熙三十九年(1700年)上升到1.5亿,乾隆五十九年(1794年)突破3.13亿,至咸丰元年(1851年)达到4.3亿。有学者认为,明嘉靖年间美洲高产作物的传入与推广,使明朝后期人口维持在一定水平上,乾隆时期大规模推广种植是人口迅速增长的原因之一[9]。很显然,粮食生产与人口增长互为因果。

人口的持续增长亦带来了粮食供给的巨大挑战。自宋开始的数百年间,江南地区人口稠密,农业发达,土地“耨耕殆尽”。与之相反的是,西南因崇山峻岭阻隔,地广人稀,农业生产还处于原始的刀耕火种状态。同时,由唐宋时期羁縻州县制基础上发展而来的土司制度,“以土官治土民”,在西南地区形成了一个个独立割据的小朝廷,对边境安全和中央朝政形成了重大威胁。晚清左宗棠有云,“立国有疆,古今通义,规模存乎建置,而建置因乎形势” 。正是在这种经济和政治双重胁迫的形势下,自明永乐开始逐步推行“改土归流”制度,以解决土司割据的积弊。到雍正九年(1731年),滇、黔、桂、川、湘、鄂6省少数民族地区基本废除了土司制,实行了一定任期的流官治理的政治建置改革[10]。“改土归流”制度鼓励人口迁移,既是稳定这一改革的政治所需,也是为了解决人口增长与粮食的矛盾。

“改土归流”成功的基础,在很大程度上归功于成千万汉民落籍于西南、川陕边境及整个汉水流域的山区。在湘鄂川黔交界的土家族山区,同治《利川县志·物产》卷7记述:“自改土以来,流人麇至”。同治《恩施县志·风俗志》卷7 有:“各处流民挈妻负子”“接踵而至”,流人“遍满乡邑”。同治《宜昌府志·风俗志》卷7载:“设流以后,常德、澧州及外府之人入山承垦者甚众”。仅以康熙至道光年间的四川为例,移民极其后裔为这一地区就增加了2 200多万人口(http://www.360doc.com/content/18/1005/12/10756487_792156390.shtml)。通过改变当地人口的民族成分,实施与全国一致的州县制度,成为“改土归流”制度稳定的基石。同时,移民提升了当地垦殖、采矿、教育和经商水平,建立了国家民族治理的政治体制。“改土归流”中移民落籍和稳定的根本前提则是温饱问题的解决。而西南高寒地区的粮食作物只有马铃薯和荞麦才适应,但荞麦产量远不及马铃薯。同治《恩施县志》卷7载:“环邑皆高山以包谷为正粮,间有稻田种植,收获恒迟,贫民则以种薯为正务,最高之山惟种药材,近则遍植洋芋,穷民赖以为生”。同治《宣恩县志》卷10载:“宣民居低山者除稻谷外,以甘薯接济正粮,居高山者除包谷外,以洋芋为接济正粮”。高寒山区地广人稀,是移民入籍和垦荒置业的重点地区。马铃薯在18-19世纪西南地区的繁衍和大范围的推广,对实施“改土归流”的定国安邦制度,缓解人口增长压力,促进地区社会经济发展平衡,起到了可以称之为“压舱石”的作用。翟乾祥[3]研究了16-19世纪马铃薯在中国的传播,乾隆三十年(1765年)后,马铃薯应人口骤增和粮食短缺的现实开始引入西南西北山区,文章的注释写道:“旷土尽辟之下,马铃薯落户高寒,适得其所,并成种源区。在当时‘广济民食’的农业政策指引下,马铃薯的欣欣向荣,在增产粮食上,确实发挥了难以估量的作用。”何炳棣[11]总结美洲作物对中国粮食生产的影响认为,“美洲作物传华对中国土地利用和粮食生产确实引起了长期的革命”。马铃薯在中国粮食作物发展史上最重要的意义就是,只有马铃薯才可以部分地“征服”贫瘠苦寒的高山地带,是“绝对‘边缘’的粮食作物”。

20世纪前后50 a,外侮不断,战事连年,包括1854-1860年的第2次鸦片战争,1894-1895年的甲午中日战争,1900-1901的八国联军侵华,清末民初至抗日战争之间的军阀混战,1931-1945年的抗日战争等。战争加上灾荒,国家积贫积弱,饥馑遍野。“石城千仞,无粟不能守”,粮食成了需要解决拯救国家于危亡的首要问题。如果说清末民初马铃薯的发展主要源于民间自发,抗日战争爆发后,马铃薯则作为战略需求受到了高度重视。

抗日战争时期是中华民族历史上灾难最深重的一页。侵略者的杀戮、灾荒等造成劳动力不足,田园荒芜,水利设施毁损,粮食生产严重不足。在国民党管辖区、日伪占领区以及抗日根据地都大力发展马铃薯生产,以解决民食军需问题。日伪占区从朝鲜和北海道分别引进马铃薯品种“延边红”和“男爵”,在东北和华北地区种植以作民食,而将小麦、稻谷等征作军粮。民国时期专门设有粮食增产委员会,其重要措施之一就是压缩经济作物面积,大力扩种马铃薯[12]。在抗日根据地,面对经济封锁之殊况,开展了大生产运动,垦荒自救,马铃薯就是大力扩种的农作物之一。中国农业博物馆刘彦威[13]记述,为丰富边区的食物资源,延安光华农场引进了美国白皮马铃薯(USDA.113)和四川彭县黄皮马铃薯。由于马铃薯适应性强,且便于贮藏,既可作蔬菜,又可代粮食,所以边区政府于1944年发出通知,要求推广马铃薯种植,作为“备荒自卫的重要措施”。改良农作法是增产粮食最中心的问题,主要措施是新修水利、精耕细作和推广优良品种和高产作物。引进推广的“美国白皮”和“彭县黄皮”马铃薯品种分别达到了878和822.5 kg/667 m2,高出当地品种200 kg/667 m2以上。边区政府十分重视马铃薯的推广,指出“推广种植洋芋,也是增产粮食的重要办法之一”。1943年,边区马铃薯种植面积占粮食面积的3.2%[14]。1944年2月 26日,边区政府专门发文要求“除保持原有洋芋种植面积外,延属、缓德两分区准备每人平均新增种半亩(333 m2),陇东分区新增种83 000亩(5 533.3 hm2),关中分区新增种63 000亩(4 200 hm2)”[15]。根据边区1943年的耕地面积和人口估算,相当于新增马铃薯约43 333 hm2,加上原有的26 666 hm2,马铃薯种植面积达到约7 万hm2,占耕地面积比重提高到8.2%。按每667 m2平均增产200 kg计算,年增产2.2亿 kg,人均达145 kg,相当于解决了边区全部人口约3个月的口粮,对粮食生产起到了十分重要的作用。粮食生产的稳定和提高,促进了边区社会经济发展和政权稳定,为最终取得抗战胜利提供了物质基础。

3 马铃薯是与社会经济发展密切相关的优势作物

1950年以来,我国马铃薯种植规模和产量得到了稳步提高。2005年种植规模和总产跃居全球第一,产业链不断延伸和完善,从仅用于解决温饱到脱贫致富和农业增效的优势作物,马铃薯展现出在农业供给侧结构性改革中的巨大潜力。

1950-1960年代的中国经历了历史上重要的粮食困难时期,严重的自然灾害和快速的人口增长,使得粮食安全压力骤增。在发展国民经济第1个五年计划(1953-1957)期间,国家原农业部把增加“薯类等高产量作物的播种面积”列为农业增产的重要措施之一,明确指出马铃薯“比一般杂粮的产量要高5~6倍,扩大种植面积,对缓解我国粮食、饲料的紧张情况将有重要的作用”。

马铃薯的发展始终与我国的国民经济和社会发展需求紧密关联,这种关联的紧密度在国家保障粮食安全和脱贫攻坚的战略举措中充分体现出来。2006年原农业部发布的《关于加快马铃薯产业发展的意见》指出,“马铃薯是粮食、蔬菜、饲料和工业原料兼用的主要农作物,为解决我国经济欠发达地区的温饱和食物安全做出了重要贡献。大力发展马铃薯产业,有利于保障我国粮食及食物安全、促进民族产业发展和推进农民增收致富,是应对入世后过渡期及农业长远发展的战略措施,符合科学发展观的要求,体现了以人为本宗旨和资源合理利用的原则。在发展现代农业和建设新农村的新形势下,加快马铃薯产业发展意义重大”。2008年原农业部制订了《优势农产品区域布局规划(2008-2015年)》,以保障农产品总量平衡、结构平衡和质量提升。马铃薯是16个“关系国计民生、具有重要战略地位、对农民增收带动作用明显的优势农产品”之一,要求着力建设东北、华北、西北、西南、南方5个优势区。2016年,《农业部关于推进马铃薯产业开发的指导意见》进一步明确保障国家粮食安全是发展现代农业的首要任务,“立足我国资源禀赋和粮食供求形势,顺应居民消费升级的新趋势,树立大食物观,全方位、多途径开发食物资源,积极推进马铃薯产业开发,意义十分重大”。根据国民经济和社会发展需求,2016年《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出,优化农业生产结构和区域布局,积极推进马铃薯主食开发。2017年中央提出要深入推进农业供给侧结构性改革,《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》提出,“实施主食加工业提升行动,积极推进传统主食工业化、规模化生产,大力发展方便食品、休闲食品、速冻食品、马铃薯主食产品”。

统计数据系统全面地反映了我国马铃薯产业对国家社会经济发展的战略地位。作物生产中,我国1982年以前包括马铃薯在内的薯类作物一直按“薯类作物”进行大类统计,马铃薯、甘薯、木薯等没有细分,直到1982年马铃薯才有单独统计结果。比较联合国粮农组织(FAO)1961-1981年中国马铃薯生产的数据(http://www.fao.org/faostat. 2020.)和我国同期薯类作物生产的数据[16]可以看出,马铃薯占薯类作物面积的比重快速增长。1961年我国马铃薯种植面积130万hm2,1981年发展到240万hm2,占薯类作物的播种面积由10.8%逐步增加到25.0%。其后我国的统计数据也表明,马铃薯占薯类作物的种植比例稳步增加,2018年达到了66.3%[16]。这些数据说明,马铃薯在保障我国粮食安全方面发挥着越来越重要的作用。

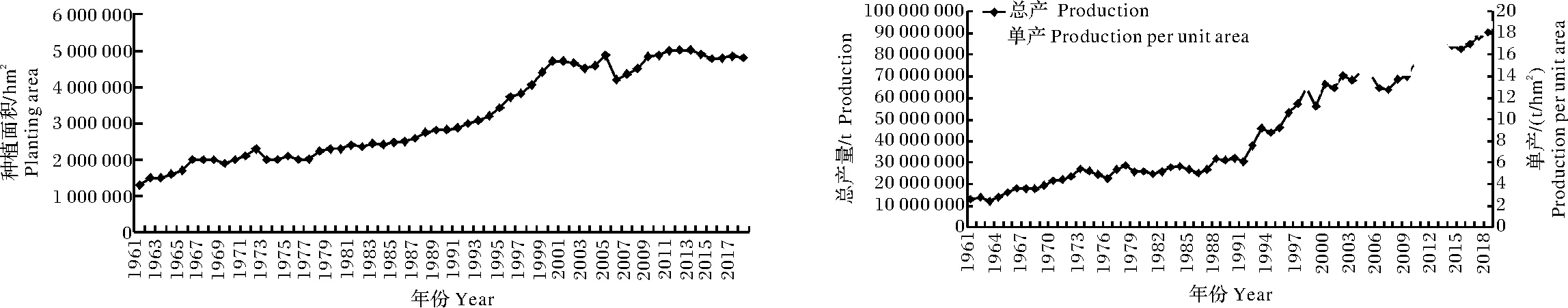

20世纪60年代以来,我国马铃薯生产一直处于快速增长的发展状态。根据FAO资料(图1)所计算的总产年增长率,我国马铃薯的发展可大致划分为两个阶段:1961-1991平稳发展阶段和1991-2018快速增长阶段。在1991年前的30 a中,马铃薯总产由1 290万t增加到3 044万t,年增长率为2.90%。从20世纪90年代开始,我国马铃薯生产进入了一个快速发展阶段,总产增加到2018年的9 032 万t,较1991年增长近3倍,这28年期间的年增长率达到4.11%。同时,我国马铃薯面积在1961-2000年间一直稳步增长,由130万hm2增加到442万hm2,年增长率达到3.36%。进入21世纪以来,种植面积基本稳定在480万hm2左右(2012年曾高达503.3万hm2),年增长率为0.10%。可以看出,1991年以前,总产与面积增长的曲线基本重合,这一阶段马铃薯总产的增长主要靠面积的增加。而1991年以后,马铃薯总产的增长明显快于种植面积的增加,单产提高是主要推动因素。

图1 1961-2018中国马铃薯生产统计(数据来源:http://www.fao.org/faostat,2020)Fig.1 Potato production in China in 1961-2018 (source:http://www.fao.org/faostat,2020)

马铃薯生产快速增长的重要原因还在于其在单位面积上较其他粮食作物产出了更多的可食用的干物质和更高的经济效益。

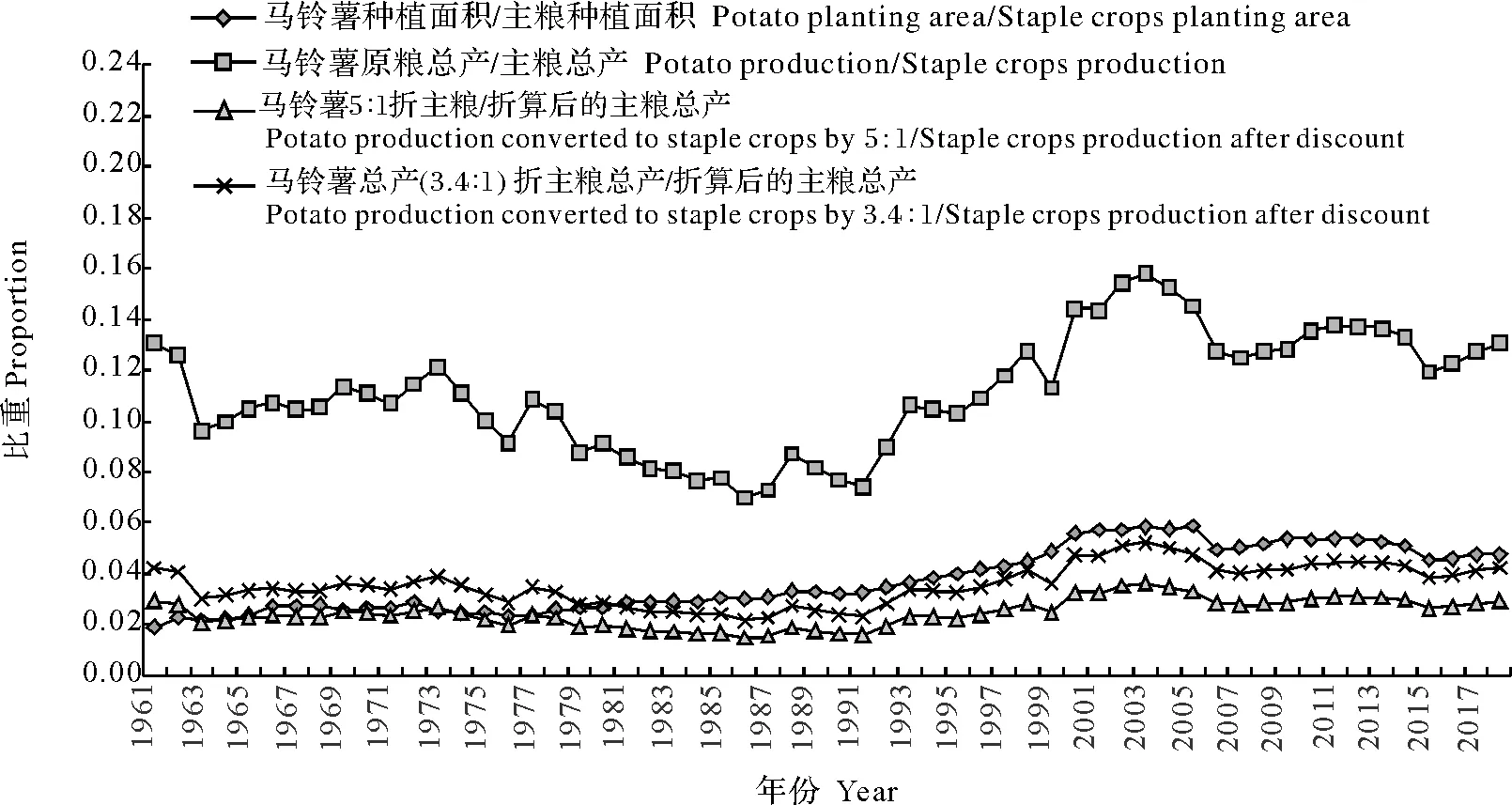

单位面积可食用干物质产量是作物间产量比较的一个科学依据。马铃薯平均干物质含量约为22%,可食用部分约为98%,可食用干物质产量的比例为21.6%。然而,我国对马铃薯的产量统计一直沿用马铃薯按5∶1折算成主粮(禾谷类)的比值计算,这实际上相对低估了马铃薯的生产和实际效益。根据国家粮食质量标准(稻谷GB 1350-1999、小麦GB 1351-1999、玉米GB 1353-2018),粮食水分含量标准水稻为14.5%,玉米为14.0%,小麦为12.5%,干物质含量则分别为85.5%、86.0%和87.5%。这3种禾谷类粮食作物的可食用部分除玉米可视为100%外,稻谷的糙米平均出米率为80%,小麦的平均出粉率为75%。因此,可食用干物质比例分别为水稻68.4%、玉米86.0%、小麦65.6%,3种禾谷类作物平均为73.5%。若要将马铃薯折算成禾谷类主粮,应该按0.216x=0.735确定换算比例,因此实际应为3.4∶1而不是5∶1。由此可以看出,在我国现有统计值的换算中,马铃薯的粮食生产能力被低估了32%,应该从科学的角度予以纠正。

从1961年以来,马铃薯占四大主粮(水稻、玉米、小麦、马铃薯)种植面积的比例由1.9%逐步增加到2005年的5.9%,其后下降至2018年的4.7%,反映出粮食作物种植面积根据粮食安全需求所进行的阶段性调整(图2)。这58 a中,马铃薯种植面积占主粮总面积比例平均为3.7%。图2的数据还表明,马铃薯总产所占主粮作物总产的比例,按国际上通行的原粮计算,最低为1986年的7%,最高为2003年的15.8%,平均为11.13%。按国家统计的5∶1折算成禾谷类主粮计算,马铃薯最低为1.45%,最高为3.61%,平均为2.45%。如果按可食用干物质产量计算,马铃薯则分别为最低2.16%,最高5.23%,平均3.60%。在这半个多世纪的历史时期中,马铃薯单位面积的粮食产出基本与禾谷类作物相当,但是其生长周期较禾谷类作物短,尤其是适应于禾谷类作物不能生产的高寒地带或季节,所用耕地几乎90%左右为中低产农田,超过70%的面积分布在我国大部分原连片贫困地区,是这些地区的主要粮食作物,可见马铃薯在保障国家粮食安全方面发挥了十分显著且不可替代的作用。

图2 中国马铃薯面积、总产占主粮生产的比重(据http://www.fao.org/faostat,2020数据计算)Fig.2 Proportions of planting area and production of potato to staple crops in China(calculated from the data of http://www.fao.org/faostat,2020)

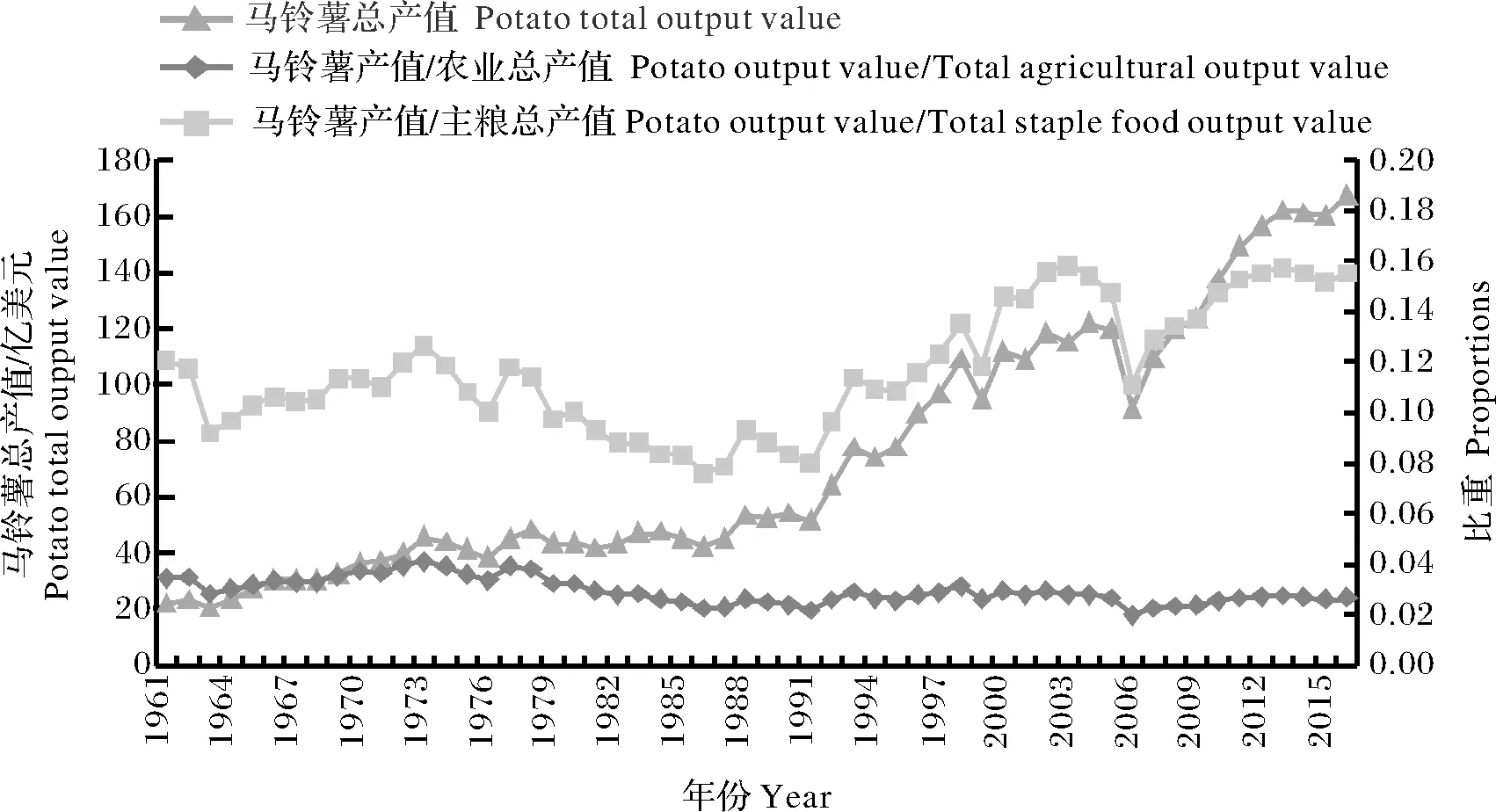

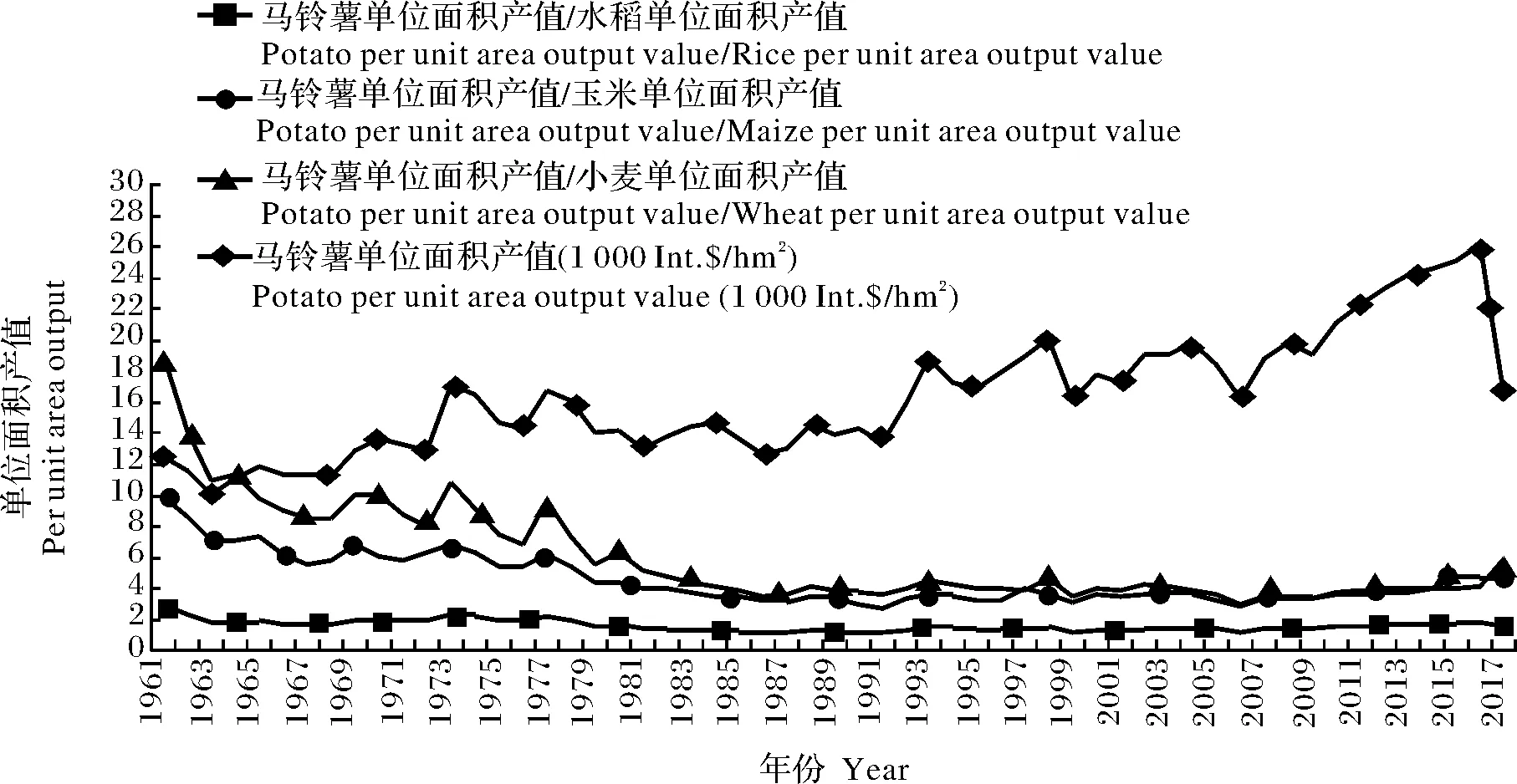

马铃薯用途广泛,直接食用既是主粮,又是栽培面积最大的蔬菜。深度开发既可直接加工食品,又可作为工业原料生产数千种工业产品。薯皮、薯渣还能加工成饲料、肥料,无一不可利用。FAO根据作物总产和可转换成作物原粮的所有产品数量,计算了作物的总产值(图3)。我国马铃薯总产值由1961年的21.8亿美元增加到2016年的167.2亿美元,56年间增加了7.7倍。同期马铃薯总产增加了6.6倍,说明我国马铃薯生产效益不断提高。这一期间,马铃薯占农业总产值平均为2.94%,在整个农业生产的各个行业中具有重要地位。就粮食生产而言,马铃薯总产值占主粮总产值的8.74%,约2.4倍于其所占主粮种植面积的比例。这一点从单位面积产值的比较分析中可以很明显地体现出来(图4)。1961-2016年,马铃薯单位面积产值变化幅度为1 350~3 417美元/hm2,平均为2 175美元/hm2。

图3 中国马铃薯产值在农业和粮食生产中的比重(据http://www.fao.org/faostat,2020数据计算)Fig.3 Proportions of potato output value to agriculture and staple crops in China (calculated from the data of http://www.fao.org/faostat,2020)

图4 马铃薯单位面积产值与水稻、玉米、小麦的比较 (据http://www.fao.org/faostat,2020数据计算)Fig.4 The output value per unit area of potato as compared to rice,maize and wheat (calculated from the data of http://www.fao.org/faostat,2020)

这一数值分别是水稻的1.62倍、玉米的4.56倍和小麦的5.80倍,充分说明马铃薯具有很高的比较效益。马铃薯产业是马铃薯产区,尤其是原贫困地区的优势农业产业,是扶贫攻坚中稳定脱贫致富的战略性产业。

毋庸置疑,马铃薯因其在粮食生产上的特殊作用,促进了中国近现代的社会发展与进步。在稳定脱贫成果全面推进乡村振兴的今天,马铃薯亦将在保障国家粮食安全、提高农业经济效益、满足需求侧对食品多元化和健康的需求方面,发挥其独特的生物学优势,推动农业现代化建设的进程。