87版电视剧《红楼梦》中王熙凤形象的塑造艺术研究

2021-07-26温穗君

温穗君

(广东金融学院 外国语言与文化学院,广州 510521)

一、引言

《红楼梦》是中国古典小说的巅峰之作,堪称鸿篇巨制,它在描写生活全景的过程中塑造了众多栩栩如生的人物,其中“最为成功的不朽的艺术典型,当是王熙凤”[1]。自作品问世以来,不少学者从叙事学、形态学、文化等不同视角对王熙凤的形象进行了探究。《红楼梦》被影视改编后,影视剧中王熙凤的形象同样也得到了众多学者的关注,其中有学者认为87版电视剧中的王熙凤是“迄今为止最成功的王熙凤形象”[2]。不少红学家如王昆仑、周汝昌等参与了该剧的改编,该剧也被认为是迄今为止最接近原著的影视改编作品[3]。胡晴认为,目前鲜有学者对该电视剧中王熙凤形象的塑造方式进行细致的分析和论证[4]。因此,本文运用基于多模态符号理论的影视语篇意义分析框架对87版电视剧中王熙凤首次出场的片段进行分析,以探究王熙凤形象是如何通过镜头中的语言和非语言符号进行塑造的,以及片段中主题事件的构建模式如何实现“未见其人,先使闻声”的影视艺术效果。

二、影视语篇意义分析框架

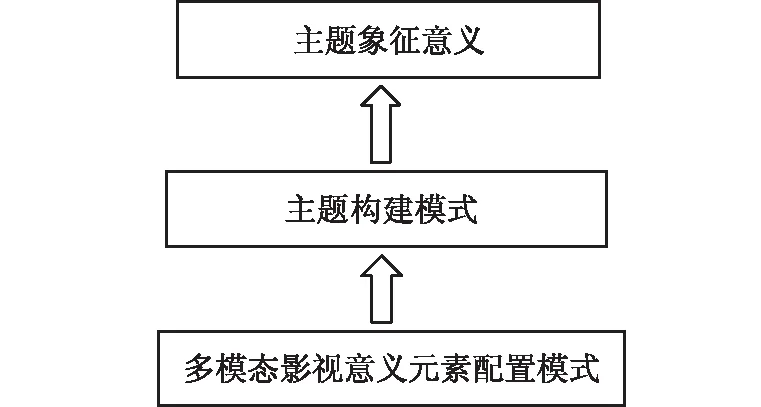

基于多模态符号理论的影视语篇意义分析框架是从实证维度探讨影视意义的构建[5-7],为分析影视作品提供了新的视角。在此分析框架下,影视作品为一类多模态语篇,是经过编、导、演、摄、剪、辑等过程,由声音、语言符号(人物对白、旁白等)和非语言符号(人物表情、手势、动作等)构成的一个个镜头组合而成的。从语篇角度看,镜头的剪辑是一个意义选择的过程,一个影视作品就是在剪辑过程中不断进行意义选择后由镜头组合出来的结果,由此可见,影视作品的主题与镜头的组合方式以及镜头中的意义元素配置模式有着密切关系。本文参照的基于多模态符号理论的影视语篇意义分析框架见图1,其采用自下而上的分析方法,即多模态影视语篇意义元素的配置体现主题构建模式,而主题构建模式则进一步体现影视作品主题象征意义。

图1 基于多模态符号理论的影视语篇意义分析框架

三、王熙凤首次出场片段意义元素配置模式

(一)王熙凤首次出场片段意义元素的检索

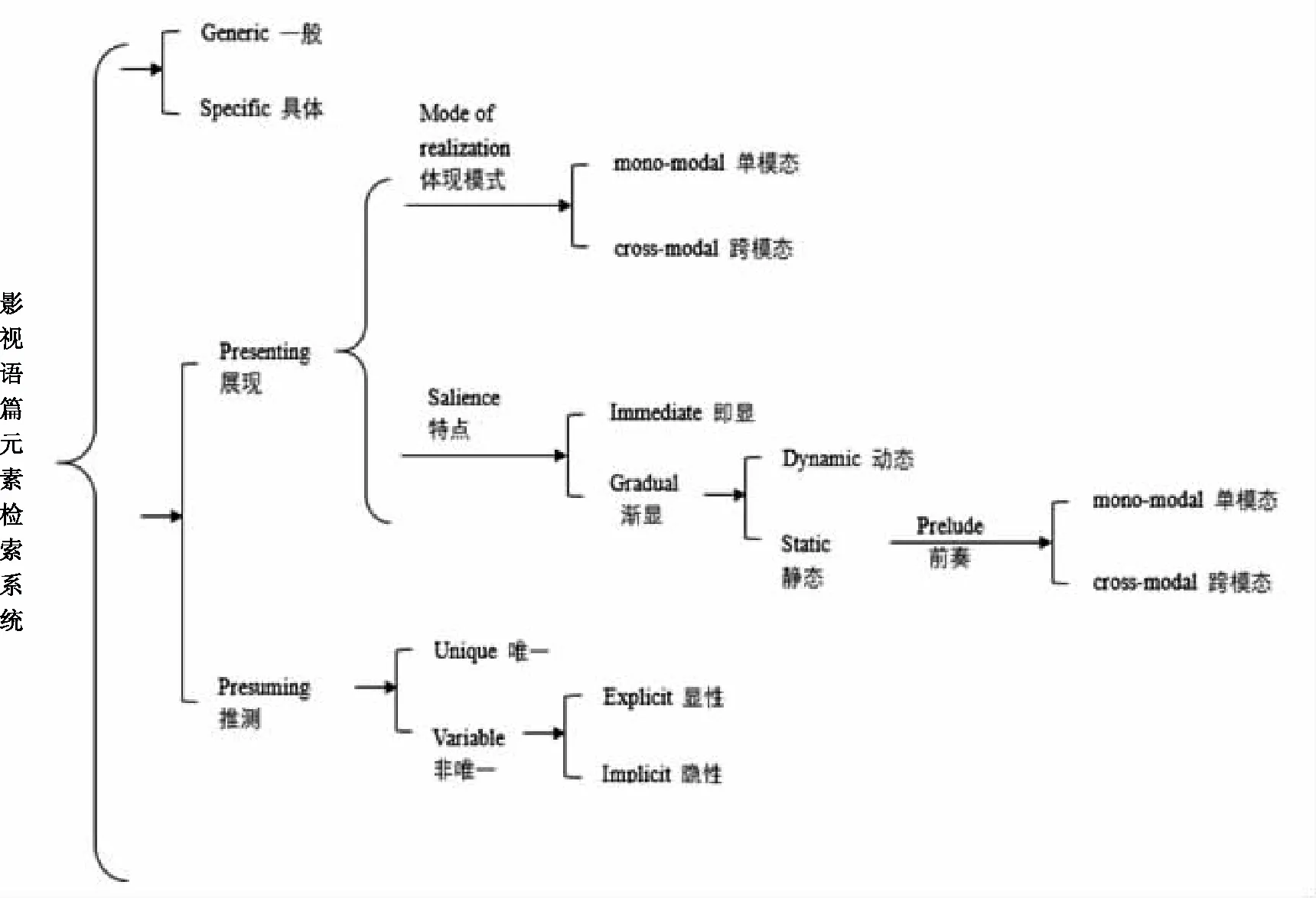

Tseng的影视语篇元素检索系统[6]30(见图2)结合了Halliday和Hasan的纯文本语篇意义元素的衔接机制[8]和Martin的纯文本语篇意义检索系统[9],实现了不少影视研究学者提出的“要对影视作品衔接进行分析”的目标。这一检索系统有两个平行子系统,包括“一般(generic)”或“具体(specific)”、“展现(presenting)”或“推测(presuming)”。“一般”或“具体”指的是人物、物品和背景体现的细致程度,二者之间是一个渐变的过程。“展现”或“推测”是指影视语篇中的元素通过符号体现的方式。这里的元素指意义突出的元素,也就是说从影视作品背景的角度看对语篇意义构建具有重要作用的元素符号,如影视镜头中出现的主要人物、事物和环境、空间等。比如在图3中,人物王熙凤的身份就是通过“推测”实现的,这是因为镜头中并未出现她的全身,她的身份是通过其中相关的意义元素,即颜色亮丽的裙子、轻快的步伐以及她说话的声音等来“隐性推测”实现,同时由于未出现她的相貌,因此此时体现她身份的意义元素的细致程度为“一般”。

图2 Tseng的影视语篇元素检索系统(中文为笔者所译)

通过这一系统检索出来的元素还可以利用Liu和O’Halloran的多模态符际衔接机制[10]考察其在语篇意义层面和概念意义层面的符际衔接关系。语篇意义层面是指影视语篇中的意义元素通过“照应(reference)”关系衔接起来指代相同的人物或事物。概念意义层面是指意义元素可以通过“一致/相似(correspondence/similarity)”“反义(antonymy)”“上下义/部分整体(hyponymy/meronymy)”“搭配(collocation)”或“文内多义(polysemy)”等关系衔接起来。衔接起来的两个或两个以上的元素可以组成衔接元素链。比如图3中体现王熙凤身份的意义元素既有裙子又有语言“我”的多模态符号,镜头中裙子所指代的人物王熙凤和语言符号“我”以“照应”关系衔接起来,从而形成一组衔接的人物元素链。

图3 王熙凤首次出场片段中的一个镜头

影视语篇意义元素的检索以语篇镜头为最小分析单位,体现“形式选择的结构效果”[11]。因此本研究首先使用软件ELAN进行镜头剪辑,将王熙凤首次出场的片段共剪辑出19个镜头,其中有些镜头包含分镜头,比如镜头2,由分镜头2-和分镜头2+组成;其次在每个镜头中对意义元素进行检索。从镜头1中可以识别出两位不同的人物元素,一位是贾母,另一位是王熙凤。王熙凤虽然未通过画面显示,但可从她的大笑声中“推测”出来。作为“推测”,此处属于“隐性推测”,原因在于只有她的大笑声。从人物描述的“一般”或“具体”的程度来看,由于她还未出现在画面中,因此她身份体现的细致程度为“一般”。在前5个镜头中,都是以王熙凤的大笑声以及她的说话声作为单模态“隐性推测”来预示她的出场。在镜头6和镜头7中,是以她的脚步声和说话声作为多模态“隐性推测”来预示她的出场。在镜头8中她的容貌出现在观众面前,这时原来的“隐性推测”过渡到了以单模态图像方式呈现的“显性推测”。在随后的镜头10和镜头11中,她的身份以她的形象和贾母话语中的“泼皮破落户、辣子、凤辣子”多模态“显性推测”体现。在镜头11、镜头13和镜头16中,王熙凤的身份以她的形象和大笑声多模态“显性推测”体现。在镜头17和镜头18中,因她没有在镜头中出现,所以她的身份再次以她的大笑声“隐性推测”体现。在这些“推测”体现机制中,她的身份也从“一般”逐渐“具体”起来。

通过对意义元素的衔接分析,发现体现王熙凤身份的元素符号主要以“照应”和“部分整体”关系衔接。如相邻镜头中人物的体现同时包含语言元素和图像元素,则符际之间主要以“照应”关系衔接;如相邻镜头中一个镜头只出现人物身体的一部分,则与另一个镜头出现的人物全身形成“部分整体”的衔接关系。比如镜头18中出现的“老祖宗”与紧邻镜头19中出现的贾母就是一种“照应”符际衔接关系。在王熙凤首次出场的镜头中也有“隐性照应”的符际衔接关系,即语言中的人称被省略,但和镜头中出现的人物为衔接关系。如镜头4中出现人物的裙摆(颜色比较暗淡朴素),则可以推测出是女仆的着装,镜头中的语言“快点呀”省略了主语“你/你们”,其中“你/你们”指代的就是女仆。“部分整体”的衔接关系出现在如镜头10和镜头11中,其中镜头11只出现王熙凤肩膀以上部分,与镜头10出现的人物全身形成“部分整体”的衔接关系。除此之外还发现镜头中有少量的“相似”符际衔接关系,如体现女仆的镜头均以“相似”关系衔接,即镜头没有对女仆身份作出介绍,而是通过衣服颜色的朴素淡雅、室内站立或走动的行为中推测出来,因此女仆的镜头衔接关系为“相似”。以上这些意义元素组合而成的衔接元素链,体现了影视语篇意义元素在不同镜头中的呈现特征,以及这些元素的配置模式。通过检索,从王熙凤首次出场的片段一共检索出贾母、贾家姐妹(因在该片段中贾探春、贾惜春同时在镜头中出现,未有各自独立的镜头和动作行为,因此在元素链中以“贾家姐妹”整体进行分析)、女仆、林黛玉、王熙凤、王夫人、邢夫人7个人物元素,每个体现相同人物身份的元素都通过衔接机制衔接起来形成了独立的人物元素链。

(二)王熙凤出场片段语篇概念意义分析

Tseng的影视语篇概念意义分析主要参照了Kress和Van Leeuwen的视觉语法的再现意义表征框架[12],这一框架将图像的概念意义构建分为动作(action)、反应(reaction)、心理(mental)、言语(verbal)、分析(analytic)、分类(classificational)、象征(symbolic)七个过程类型。Tseng的影视语篇的视觉过程类型和参与者体系[6]112见表1。视觉过程的构建主要通过可感知的“矢量(vector)”来体现,如通过抽象符号箭头或人物的某一动作指向所形成的斜线来体现。产生“矢量”的是动作者,矢量所指向的则是对象,如果有动作指向的对象,则该动作是及物性行为,如果没有对象则是非及物性行为。比如镜头5中人物的步伐实现的“走”这一动作就构建了非及物性行为。反应过程如“看”则是通过视线“矢量”体现,参与者包含过程的反应(感知)者和现象,比如镜头7中人物通过视线“矢量”构建了“看”这一感知过程,但其中所看到的现象并未在该镜头中出现,而是在后一镜头中出现,形成一个观点镜头(point of view shot)。王熙凤首次出场片段前一部分的镜头主要是通过这一手法进行组合的。

表1 Tseng的影视语篇的视觉过程类型和参与者体系(中文为笔者所译)

本文还运用汉语及物性系统[13]对镜头中出现的语言符号的概念意义构建进行了分析,此系统包括物质(动作)、行为、关系、言语、心理和存在六个过程类型。通过分析发现,语言符号中主要有构建王熙凤动作的动作过程“迎接”和行为过程“走”“来”(行为过程指只有一个参与者,指人的生理机能活动),描述黛玉心理过程的“认得”(由于心理过程只出现一次,因此无法构成过程元素链),描述王熙凤身份被识别的关系过程“是”与“叫”。

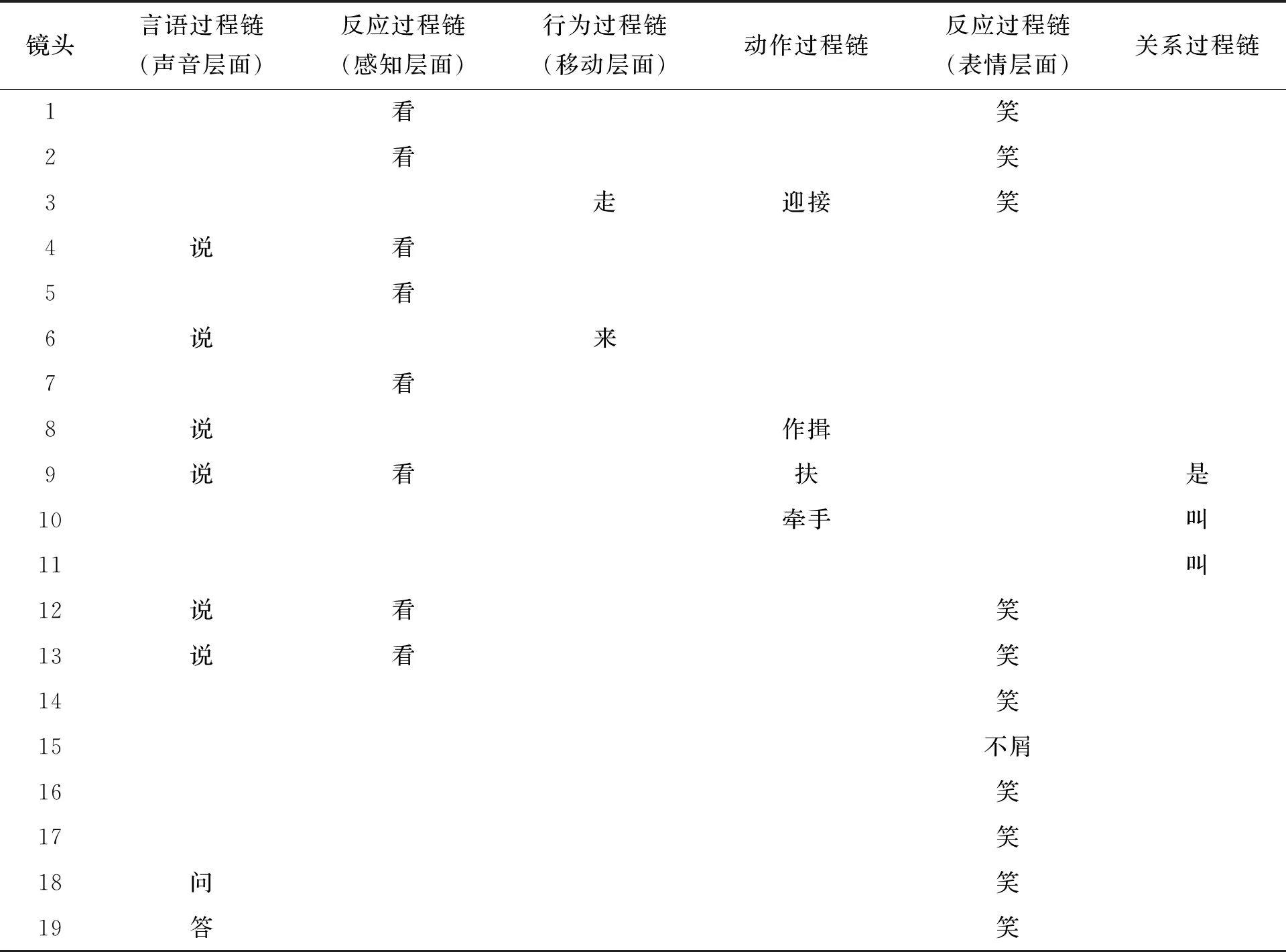

综合非语言符号和语言符号的过程类型,本片段在声音层面有“说”的言语过程,说话人分别是王熙凤、贾母以及黛玉和探春;在表情层面有“笑”的反应过程,分别为王熙凤和贾母等各人物。还有黛玉等各人物“看”的反应过程,有构建王熙凤动作的动作过程如“扶”“牵手”和行为过程如“走”,以及构建黛玉动作的过程“作揖”。影视语篇中人物的行为可以通过Liu和O’Halloran的符际衔接机制衔接起来形成过程链,比如镜头5中人物的步伐实现“走”的动作,语言符号“来”体现人物移动的行为过程,二者以“相似”关系衔接形成了一组过程元素链。因此,将这些不同的意义符号资源根据衔接关系组合归类后可形成6个不同的过程元素链,如表2所示。

表2 王熙凤出场片段中的过程元素链

四、王熙凤首次出场片段的主题构建模式和象征意义

根据王熙凤首次出场片段意义元素配置的分析结果,现将人物元素链和过程元素链关联起来,考察片段中主要人物与主要过程类型交互作用所构成的主题构建模式,以及这一模式所凸显的主题象征意义。王熙凤首次出场片段的主题构建模式如图4所示,从中可以看到这一片段以王熙凤为核心,众人的反应、动作和行为皆由她激活。人物王熙凤的主要意义角色是说话者、动作者、被感知的现象和被识别者,围绕这些意义角色所用的过程类型是言语过程“说”、行为过程“走”与“笑”、动作过程“扶”与“迎接”、反应(感知)过程“看”和关系过程“是”与“叫”。可以说,王熙凤的“说”与“笑”唤起了贾母、黛玉及贾家姐妹等“看”的反应,王熙凤身份特点的被识别唤起了众人“笑”和邢夫人“不屑”。这一主题构建模式前半部分主要为交替使用屏气凝神的“看”与“所看到的现象”的镜头组合,后半部分主要为系列使用构建众人行为的镜头组合——王熙凤笑得前仰后合、贾母仰头大笑、林黛玉抿嘴而笑、王夫人掩嘴而笑、邢夫人不屑一顾以及贾家姐妹微笑等镜头,完成了王熙凤“未见其形,先使闻声”的出场方式。

在《红楼梦》原著中,王熙凤出场在黛玉出场之后,是贾母、王夫人、邢夫人等长辈都在的场合。按照常理,贾母的外孙女黛玉初来乍到,在长辈们都在屋内等候黛玉到来的情境下,王熙凤是不应该缺席的,但是她并没有一同在屋内等候,而是在这种“个个皆敛声屏气,恭肃严整”的情境下,以从后院传来的她的大笑声开启她的出场。原著在这一出场方式的基础上,还浓墨重彩地描绘了王熙凤的外貌和衣着打扮,而接下来贾母玩笑式的介绍不仅刻画了王熙凤泼辣的性格特征,还凸显了贾母对她的宠爱,暗示了她在贾府的权势地位,从而达到了“未见其形,先使闻声”的艺术效果。87版电视剧中此片段并没有通过镜头强调王熙凤衣着和外貌的细节,而是突出强调众人的反应和行为。在“恭肃严整”的情境下众人敛声屏气的“看”凸显了王熙凤在贾府的位高权重;王熙凤放肆笑的行为以及唤起众人笑的行为与本该“恭肃严整”的情境产生反差,凸显了王熙凤泼辣圆滑的性格特征,也暗示了王熙凤深得贾母的宠爱;而语篇中一闪而过的邢夫人“不屑”的镜头也从侧面暗示了王熙凤在贾府的人际关系。可以说该片段的主题构建模式成功地塑造了王熙凤的形象,达到了预期的“未见其形,先使闻声”的艺术效果。

五、结语

本文运用基于多模态符号理论的影视语篇意义分析框架对87版电视剧《红楼梦》中王熙凤首次出场片段的多模态特点进行了分析,探讨了王熙凤形象影视塑造的艺术效果。分析以镜头作为基本单位,对镜头中意义元素进行检索,并通过衔接机制分别构建了人物元素链和过程元素链;然后对人物元素链和过程元素链之间的关联进行了探讨,分析了王熙凤出场片段的主题构建模式以及象征意义。本文所用研究方法可以更加客观地对影视作品等不同类型多模态语篇的意义进行解读,从而作为解释影视作品意义的客观依据;还可以分析和对比不同类型的影视叙事语篇在构建主题象征意义上的策略,或比较相同叙事主题在不同影视作品中的体现方式,从而更客观地鉴赏评价影视作品的艺术价值,为影视作品的创作提供理论指导。