基于层次分析与GIS方法的汉冶萍铁路沿线景观评价

2021-07-26陈茹,姬琳,夏鹏

陈 茹,姬 琳,夏 鹏

(1.中国地质大学(武汉)艺术与传媒学院,湖北 武汉 430074;2.黄石市工业遗产保护中心,湖北 黄石 435001)

景观评价始于20世纪50年代的欧美国家,20世纪70年代前后,美国产生了林务局风景视觉管理系统(VMS)、土地管理局视觉资源管理(VRM)、土壤保护局景观资源管理(LRM)和联邦公路局视觉影响评价(VIA)4个被广泛运用的景观视觉质量评价系统;英国学者提出了包括自然、文化和社会,感知与美学三个体系在内的景观特征评价指标环,建立了一种基于公众参与的地理信息系统评价方法。除此之外,国外景观评价也在实践方面出现精细化的发展趋势,如运用GIS技术判断景观类型与斑块建立评价体系或将其与摄影技术结合,目前已逐步形成一些较为固定的操作方法和模式。

我国的景观评价起步略晚,1985年国务院颁布的《风景名胜区管理暂行条例》是我国首次从国家层面出台法案法规对景观资源进行规范化管理。随后我国相关的政策陆续出台,我国一些学者和相关从业人员也开始展开了对景观评价理论的研究。如陆兆苏等提出了风景评价的定量化方法;汤小敏等总结了景观分类与评价的生态原则;刘滨谊等从乡村景观评价入手阐述了其概念,并建立了相应的评价体系;王保忠等探讨了景观资源美学评价的理论与方法。在实践方面,我国学者采用多种方法对景观进行了综合评价。如早期的模糊综合评判法和模糊积分法,以及基于遗产转型建构的综合评价模型。近年来,随着景观评价理论研究的深入以及相关技术的更新发展,景观评价方法也越来越全面和科学。例如:结合层次分析法和模糊数学法,建立的景观功能、安全功能和生态效益的公路绿化景观评价方法;通过层次分析法与GIS技术结合建立的景观综合评价体系;基于景观评价构建的城市工业遗产GIS数据库;等等。

虽然我国当前对景观评价领域的研究有所突破,但对铁路沿线景观评价方面的研究却少之又少,更未形成系统化、理论化的研究体系。随着经济的发展和人们生态意识的提高,火车作为人们出行广为使用的交通工具,其沿线景观也越来越受人们的关注,而仅仅从功能上考虑铁路建设已经不能满足时代的需要,道路美学、绿色铁路等意识也渐渐走进人们的视野。因此,本文对以汉冶萍铁路为研究对象,通过对其沿线景观资源的调查与构成要素分类,结合其沿线周边铁路工业遗产地的相关资料,对铁路沿线景观展开了研究,并综合运用环境美学、规划设计学、恢复生态学等多学科知识,探索解决目前汉冶萍铁路工业遗产部分资源浪费的问题,力求为铁路沿线景观今后的发展和生态恢复提供一定的理论指导与建议。

1 研究区概况

汉冶萍铁路位于湖北省黄石市,是我国目前保存历史最早且使用时间最长的城市轨道铁路。汉冶萍铁路总长22.8 km,呈东西向穿过黄石市主城区,与城市主干道沿湖路平行,连接着黄石各个重要的工矿企业、矿区和港口。该铁路起自铁山区,终至石灰窑江边,设有铁山、新丰(后改为盛洪卿)、下陆驿、李家坊、石灰窑,共5个站点,见图1。汉冶萍铁路曾是黄石与外界联系的重要交通工具,不仅有客运功能,也是工业原料输入以及矿石等材料输出的主要运输方式。

图1 黄石汉冶萍铁路沿线遥感影像(图片来源:高分二号卫星影像截图)

随着社会的进步、科技的发展,铁路运输技术也随之不断升级,加之城市规模的扩大,如今黄石市的城市格局较之前相比也发生了巨大的变化,曾经的车站有的已经被废弃,有的被改造重建。尽管近年来人们对汉冶萍铁路的关注度有所提升,湖北省政府也将汉冶萍铁路及其沿线遗留的工业遗产资源一起列为黄石工业遗产片区,但仍有部分与铁路相关的工业遗产资源及附属建筑未能得到合理的保护,对这些遗产价值的整体性认知也比较缺乏。因此,有必要对黄石汉冶萍铁路沿线的景观展开研究。

2 数据收集与处理

黄石汉冶萍铁路数据资料的来源主要包括两个方面:一是通过实地调研获取的数据;二是通过相关部门、史料文献、网站等搜集的相关数据。其中,遥感影像数据以我国自主研制的高分二号(GF-2)卫星影像作为信息源。此外,研究区数字高程地图是根据2019年数字地形图中等高线和高程点,对其进行数据提取并利用ArcGIS 10.0生成研究区数字高程模型(DEM)数据,精度为30 m×30 m。在对黄石汉冶萍铁路沿线经过多次实地调研后,结合当地实际情况和景观生态学等相关理论知识,本文将黄石汉冶萍铁路沿线景观的构成要素分为本体景观、自然景观和人文景观三大类,并从中挑选出19个重要景观点,它们依次分布于汉冶萍铁路沿线500m范围内,在对整个研究区域景观进行综合评价的同时,同时邀请专家着重对19个重要景观点进行评价打分,最后对最终的景观综合评价结果进行分级,绘制出黄石汉冶萍铁路沿线主要景观分布图,见图2。

图2 黄石汉冶萍铁路沿线数字高程模型和主要景观分布图

3 铁路沿线景观评价指标体系的建立

3.1 铁路沿线景观评价的层次性

通常情况下,参与景观评价的评价主体不同,采用的评价方法和评价标准也不相同,也会得到不同的评价结果。因此,针对铁路沿线景观评价所涉及的众多评价指标,需要利用层次分析法进行多层次的分析,以帮助我们更全面、合理地对评价指标进行分类,以便更好地完成最终的景观评价工作。

3.2 铁路沿线景观评价指标的选取与评价指标体系的建立

在景观评价中,评价指标体系的构建直接影响到最终评价结果的合理性,故需要全面、合理地确定各评价指标因子。本文在充分考虑铁路沿线景观特点的基础上,采用综合分析法与专家咨询法相结合的指标筛选方法,并结合铁路沿线景观构成要素和道路景观三元论,最终确定了景观视觉美学、景观生态环境、景观人文环境和景观功能为铁路沿线景观评价的四个方面;同时,采用专家咨询法,以调查问卷的形式邀请相关专家对指标进行初选;最终,经综合考虑并根据专家意见,保留符合标准且专家认可的指标,剔除一些无法合理反映评价对象的指标。铁路沿线景观评价指标体系建立的流程(见图3)如下:

图3 铁路沿线景观评价指标体系建立的流程

(1) 铁路沿线景观评价指标初选。本文采取综合分析法进行指标初选,在整理总结人文环境学者在该领域相关研究成果的基础上,通过文献查询和专家咨询征集到36个评价指标因子。并根据层次分析法原理,将景观视觉美学、景观生态环境、景观人文环境和景观功能作为准则层,以初选的36个评价指标因子作为具体评价指标,得到了黄石汉冶萍铁路沿线景观评价指标的初选结果,见表1。

表1 黄石汉冶萍铁路沿线景观评价指标的初选结果

(2) 铁路沿线景观评价指标的筛选与评价指标体系构建。根据以上初选的36个评价指标因子,邀请15位该领域研究的相关专家和20位景观及环评专业的师生对初选指标进行赋值打分。赋值在“1~7”区间内,其中 “1”表示所评价指标因子的重要性最低;“7”表示所评价指标因子的重要性最高。通常情况下,被选的评价指标数量为预选的1.5倍,也就是从36个被选指标中需要剔除三分之一,剩下的三分之二(24个)作为选中的指标个数。然后,在初选指标的基础上,将剩余的24个指标作为复选指标,仍然采用问卷调查的方式向专家咨询意见,即逐一向上述35位专业人士征询意见,并以总分从高到低的顺序截取16个指标。这些指标是从专业的角度出发,结合系统性、科学性、可操作性等原则,最终遴选出的在铁路沿线景观评价中具有代表性且有助于后续实践操作的指标。在此基础上,采用层次分析法逐层递进,构建了铁路沿线景观评价指标体系的层次结构,见图4。

图4 铁路沿线景观评价指标体系的层次结构

3.3 基于AHP法的评价指标权重确定

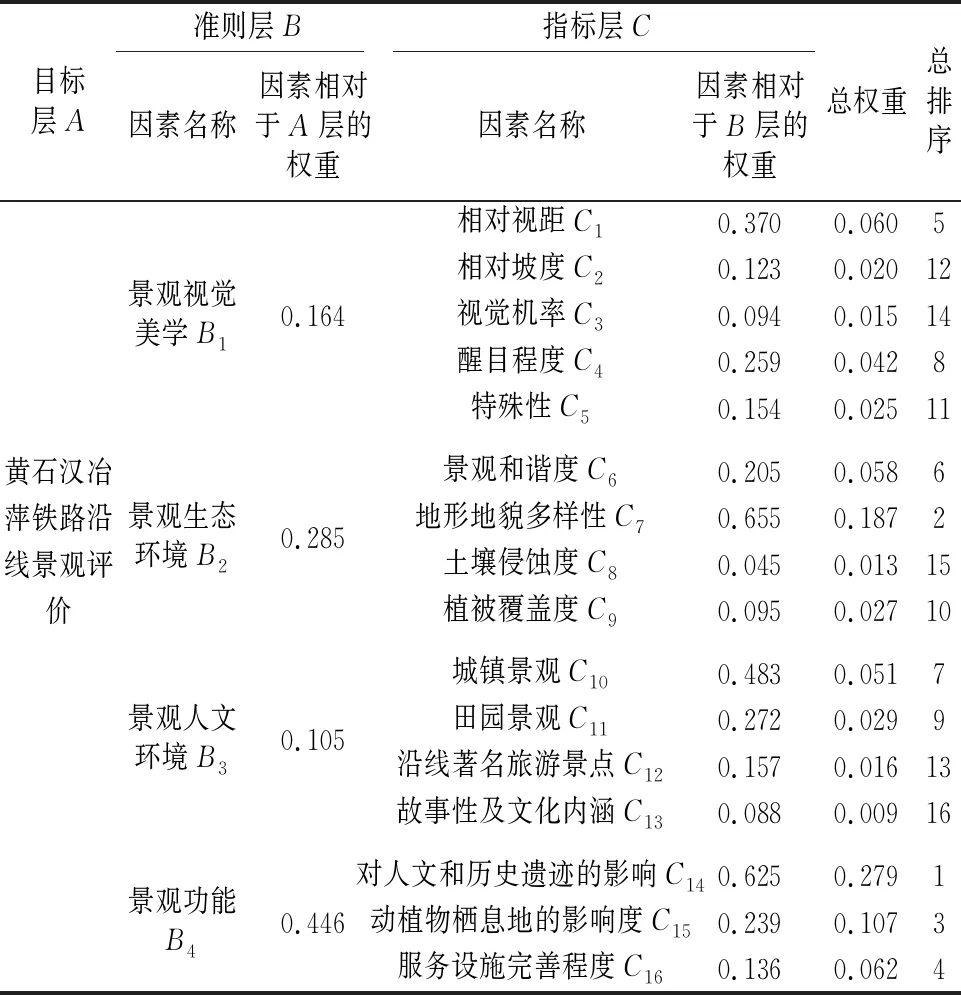

在评价指标体系中,计算出的各评价指标的权重是否合理将对最终得出的评价结果产生直接的影响。因此,确定评价指标权重是评价结果科学性的前提。在铁路沿线景观评价指标权重确定的过程中,首先建立铁路沿线景观评价指标体系的层次结构;然后构建两两比较的判断矩阵,即采用1~9标度法对任意两两要素相对比较评分,构造出单层次的判断矩阵与层次总排序并进行一致性的检验;最后可得出黄石汉冶萍铁路沿线景观评价各指标因子的权重排序结果,见表2和表3。

表2 黄石汉冶萍铁路沿线景观评价各层判断矩阵及权重

表3 黄石汉冶萍铁路沿线景观评价指标总权重及层次总排序计算结果

4 基于GIS模糊综合评判的汉冶萍铁路沿线景观综合评价

在评价指标体系构建后,让各指标在GIS中实现量化是汉冶萍铁路沿线景观评价的关键,本文借助GIS技术分别从景观视觉美学、景观生态环境、景观人文环境和景观功能四个方面入手,对汉冶萍铁路沿线景观进行综合评价。

4.1 景观视觉美学评价

视觉敏感度是景观视觉美学的重要衡量方面,因此对汉冶萍铁路沿线景观视觉美学的评价主要参考景观视觉敏感度的标准,分别从相对视距、相对坡度、视觉机率、醒目程度和景观特殊性这五个评价指标因子展开,即利用Arcgis 10.0对研究区整体及主要研究区域的数据进行分析,根据各评价指标因子权重大小并通过叠加分析,可得出研究区景观视觉美学的综合评价结果,见图5。具体操作如下。

(1) 相对视距:乘客一般主要在列车上对铁路沿线景观进行观赏,因此乘客与景观之间距离的大小可以直观地影响乘客的视觉体验感受,按照近景带、中景带、远景带和鲜见带4个景观带等级对汉冶萍铁路沿线景观视觉美学的相对视距区间进行划分,通过GIS中缓冲区分析功能,可获得研究区相对视距景观视觉敏感度分级图,见图5(a)。

图5 黄石汉冶萍铁路沿线景观视觉美学评价分级图

(2) 相对坡度:铁路沿线景观表面相对于铁路游客视线之间的坡度越大,该景观被乘客观测到和被注意到的可能性就越大。根据汉冶萍铁路沿线地形特征情况,利用GIS技术,将研究区景观带分为四级敏感区、三级敏感区、二级敏感区和一级敏感区4个等级,可获得研究区相对坡度景观视觉敏感度分级图,见图5(b)。

(3) 视觉机率:在铁路线上每隔100m取一个观景点,在ArcGIS视域分析的基础上获得分布在观景线上景点被游客观察到的次数。通过对观察次数的重分类,利用GIS技术,将研究区分为不可见区、低可见区、中可见区和高可见区4个等级,可获得研究区视觉机率景观视觉敏感度分级图,见图5(c)。

(4) 醒目程度:以调研过程中拍摄的实景照片为基础,邀请5位专家对研究区内各研究区域的醒目程度打分,利用GIS的插值分析功能,将研究区醒目度分为高醒目度、中醒目度、一般醒目度和低4个等级,可获得研究区醒目程度景观视觉敏感度分级图,见图5(d)。

(5) 特殊性:邀请专家从是否含有珍稀生物和是否是风景名胜区或历史遗迹等特殊性景观两个方面对该指标进行判定,利用GIS技术的插值分析功能,将研究区景观特殊性分为低、中、较高、高4个等级,可获取研究区特殊性景观视觉敏感度分级图,见图5(e)。

4.2 景观生态环境评价

(1) 景观和谐度:通常从植物与其他景观要素如建筑、雕塑、小品等周边环境的搭配是否和谐来判定铁路沿线景观的和谐度。利用GIS的插值分析功能,将研究区景观和谐度划分为低、中、较高、高4个等级,可获得研究区景观和谐度分级图,见图6(a)。

(2) 地形地貌多样性:在对地形地貌多样性的分析中,一个地区的地形变化越是复杂,对游客的吸引力就越大。通过DEM数据,在ArcGIS中直观地提取研究区地势起伏度,将研究区地形起伏度划分为较小、一般、较大和大4个等级,可获得研究区地形起伏度分级图,见图6(b)。

(3) 土壤侵蚀度:土壤侵蚀度越弱,代表其越稳定,出现水土流失现象的概率就越小,对乘客视觉敏感度的破坏也越小。以预处理后的高分二号卫星影像和DEM为主要数据源,采用多因素综合法,选取植被覆盖度和坡度等评价指标因子,对研究区土壤侵蚀状况进行监测,根据相关标准将研究区土壤侵蚀度分为轻度、中度、强度、极强、剧烈5个等级,可获得研究区土壤侵蚀度分级图,见图6(c)。

(4) 植被覆盖度:植被覆盖度对分析植被发展趋势和维护景观生态平衡等方面都具有重要的意义。首先通过植被指数(NDVI)的计算,得出研究区植被指数分级图,再借助GIS的栅格计算器功能,将研究区植被覆盖度分为低、中、较高、高 4个等级,可获得研究区植被覆盖度分级图,见图6(d)。

图6 黄石汉冶萍铁路沿线景观生态环境评价分级图

4.3 景观人文环境评价

对于铁路沿线景观人文环境评价部分,根据汉冶萍铁路沿线景观的特点以及研究区的实际情况,选取了城镇景观、田园景观、沿线著名旅游景点和故事性及文化内涵4个评价指标因子对研究区域展开评价,并邀请10位专家学者根据现场实地调研照片、航拍录像以及搜集的相关文字资料进行综合考评后打分,满分为10分。选取专家给出的平均分作为研究区最终人文景观环境状况的综合评分,并将最终的打分结果输入GIS,利用其插值分析功能,可获得研究区的田园景观分级图、城镇景观分级图、著名景点分级图和故事性及文化内涵分级图,见图7。

图7 黄石汉冶萍铁路沿线景观人文环境评价分级图

4.4 景观功能评价

对于铁路沿线景观功能评价部分,根据汉冶萍铁路沿线景观的特点,选取对人文历史遗迹的影响、动植物栖息地的影响度和服务设施完善程度3个评价指标因子,邀请7位专家学者根据现场实地调研照片、航拍录像以及搜集的相关文字资料进行综合考评后打分,满分为10分。通过对专家的打分进行整理和计算,将最终的打分结果输入GIS,利用其插值分析功能,可获得研究区对人文历史遗迹的影响分级图、动植物栖息地的影响度分级图和服务设施完善程度的分级图,见图8。

图8 黄石汉冶萍铁路沿线景观功能评价分级图

4.5 评价结果与分析

在确定完整的汉冶萍铁路沿线景观评价指标体系的基础上,通过AHP法得出各层指标的权重系数,并根据当地实际情况,利用GIS技术对C层16项评价指标进行了景观评价分级,确定了各项评价指标的分级标准。本文参照国家相关的标准及文献资料,将铁路沿线景观综合评价结果划分为一级区域、二级区域、三级区域、四级区域4个等级,依次代表优、良、中、差4个景观评价等级,每个景观评价等级的含义见表4。

表4 铁路沿线景观评价等级及其含义

4.5.1 A层级评价结果分析

综合分析A层级综合评价结果发现,研究区景观整体综合评级为“良”。其中,一级区域主要分布在汉冶萍铁路沿线的中部,东西部有少量零散分布,多位于自然风景区及山地、河流处,如磁湖湿地公园、西塞山风景区、长江、谈山隧道等地;而二级区域在研究区内的占比较大,多分布于汉冶萍铁路沿线的东部,部分分布于西部;较差的三级、四级区域主要分布在汉冶萍铁路沿线的西部,中部也有少量分布,但多集中于中部边缘地带。在对研究区景观整体评价的同时,本文重点考察了研究区内多个工业遗迹和景点,发现大部分研究景点处于一级、二级区域,该评价结果与实际情况相符,见图9。

图9 黄石汉冶萍铁路沿线景观A层级综合评价等级图

4.5.2 B层级评价结果分析

通过对B层级4项指标综合评价结果的分析发现:研究区在景观视觉美学方面的综合评级为“良”,研究区内的大部分区域位于景观综合评价等级图中的二级区域,多分布在汉冶萍铁路沿线的中部和东部,四级区域仅零星分布在研究区中部的边缘位置;研究区在景观方面的综合评级为“中”,区内较多区域为三级区域,且集中分布于汉冶萍铁路沿线的中部和西部,这说明研究区内景观生态环境遭到了一定程度的破坏,在今后的保护或再生过程中应加以重视;研究区在景观人文环境方面的综合评级为“优”,说明研究区有丰富的景观文化内涵;研究区在景观功能方面的综合评级为“优”,其中大部分地区位于一级、二级区域范围内,说明研究区对周围产生了较为积极的影响,见图10。

图10 黄石汉冶萍铁路沿线景观B层级综合评价等级图

依据研究区景观综合评价结果,对汉冶萍铁路沿线景观分级提出了再生设计策略,具体如下:对一级区域应减小干预并保留原真,尽可能展现场地真实的景观特色;对二级区域应部分保持及整体优化,并要对场地内有价值的工业遗迹进行保留,对场地内受到冲击甚至被破坏的景观进行整体优化;对三级区域要着力进行环境整治及生态恢复,达到唤醒场地活力的目标;而针对景观总体评价结果较差的四级区域应进行改造,重点修复场地生态环境,提升场地生态环境质量。

5 结 语

本文在借鉴国内外铁路工业遗产及景观评价研究成果的基础上,归纳出铁路沿线景观构成要素和景观评价的特点及原则,并结合汉冶萍铁路沿线景观的特点和构成要素,通过AHP法构建了汉冶萍铁路沿线景观综合评价指标体系,该指标体系共分为三层,其中指标层的评价指标因子采用调查问卷法由专家筛选得出,进而利用GIS技术对汉冶萍铁路沿线景观进行了综合评价。整个景观评价过程从景观视觉美学、景观生态环境、景观人文环境和景观功能四个方面展开,较为全面地分析了汉冶萍铁路沿线景观的状况,并对最终的景观综合评价结果进行分级,整理出每个研究景点所对应的景观综合评价等级。通过以上方法可以提供一套完整的铁路沿线景观评价流程,可为相关设计者和管理者提供一定的参考。