“灰色地带”校园欺凌:青少年主体视角下的新解读

2021-07-24王曦影

杨 梨 王曦影

(重庆科技学院法政与经贸学院,重庆 401331;北京师范大学教育学部教育基本理论研究院,北京 100875)

一、问题提出

国内外学者对于校园欺凌开展了广泛研究,然而,对研究的起点即“校园欺凌”(school bullying)这一概念的定义却至今未达成共识。根据最早研究校园欺凌的挪威心理学家丹·欧维斯的界定,欺凌是“一个人长期、重复地面对、遭受来自一人或多人的负面攻击行为,并且难以自我防卫”[1]。随着研究的深入,欧维斯进一步界定了欺凌的三个基本特征,即权力不对等、故意伤害性和重复发生性[2]。这三大基本特征成为学术界定义校园欺凌的最常用标准。

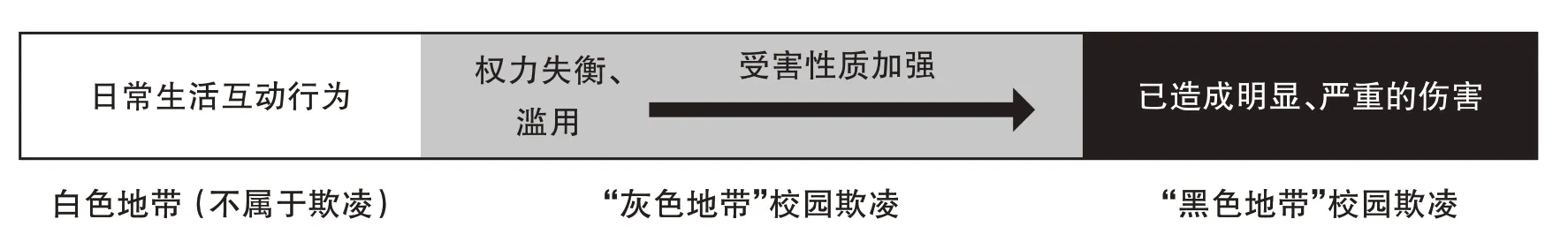

随着校园欺凌相关研究的深入,不少学者认识到,校园欺凌是一种复杂的社会现象,其概念界定的难点在于如何理解那些不完全符合三大基本特征的欺凌行为。日本学者森田洋司将校园欺凌分为“灰色地带”和“黑色地带”[3](见图1)。“黑色地带”校园欺凌对被欺凌者造成了明显、严重的伤害,人们能够很明确地判断其属于校园欺凌。然而,“灰色地带”校园欺凌所造成的伤害比较轻微或不明显,人们对于其是否属于欺凌往往存在争议。

图1 “灰色地带”到“黑色地带”的校园欺凌①参见森田洋司:《霸凌是什么:从教室到社会,直视你我的暗黑之心》,李欣怡译,台湾经济新潮社2017年版,第175页,作者做了适当的改动。

从欺凌亲历者那里获得一手资料是解析“灰色地带”校园欺凌的基础。一些质性研究已经开始关注青少年对校园欺凌的看法,让青少年有机会讨论他们对欺凌的解读[4]。不过,这类研究主要侧重于分析和解读研究对象认为哪些行为属于校园欺凌,往往反映的是青少年最容易识别的“黑色地带”校园欺凌,却忽视了让青少年感到困惑或存有争议的“灰色地带”校园欺凌。因此,本文首先通过青少年主体视角呈现不同欺凌角色眼中的“灰色地带”校园欺凌,然后在与已有研究对话中进一步阐释“灰色地带”校园欺凌难以界定的原因,最终尝试提出“灰色地带”校园欺凌界定的关键点和特殊性。具体来说,本文关注的研究问题是:青少年如何界定和解读他们所经历的“灰色地带”校园欺凌?他们为何如此解读“灰色地带”校园欺凌?

二、文献综述

(一)界定标准:从“二元论”到“连续体”

已有研究对校园欺凌概念的界定存在两种不同的倾向,一种采取“二元论”,即试图确定校园欺凌的界定性特征,为辨析某些行为是否属于欺凌提供依据;另一种则注意到校园欺凌的演变过程,将校园欺凌视为一种“连续体”,对不同阶段校园欺凌分别进行界定。

“二元论”的校园欺凌概念界定旨在明确,符合哪些特征的事件属于校园欺凌。此类研究主要围绕欧维斯提出的校园欺凌的三大基本特征开展讨论。国内外学者对于欺凌双方存在“权力不对等”关系这一特征基本达成了共识[5-6]。对于“故意伤害性”,已有研究将其分为“承受方的受伤害性”和“发起方的故意性”两个维度。国内外学者基本都认可被欺凌者受到伤害是校园欺凌最重要的界定标准。这种伤害既包括身体、财产等可见的伤害,也包括精神痛苦[7]。从欺凌者角度看,欺凌行为区别于其他攻击行为的关键特征是它属于故意的身心攻击行为[8]。然而,“故意性”是非常主观的,并不是所有的欺凌者都能意识到或愿意承认自己故意伤害其他人的动机[9]。研究者往往将“故意性”和“伤害性”合并为“故意伤害性”这一特征,其背后的假设是两者之间存在因果关系[10]。可是,当人们对因果伤害关系判断有误或很难判断这一因果关系时,欺凌行为的界定就面临难题。

一些研究者试图扩展或重新界定某些欺凌行为特征的涵义。校园欺凌是欺凌者有意识地采取的一种行为,但并不一定体现了他们主观上故意伤害他人的意图,因而“故意伤害性”并不能作为判断校园欺凌的绝对标准[11]。Volk等将欺凌定义为“在权力不均衡状态下发生的具有目标导向、伤害他人的攻击行为”[12],这一定义以“目标导向”代替了“故意性”。“目标导向”特征扩展了“故意伤害意图”的涵义,欺凌是有目标性的行为,故意伤害只是可能的目标之一。森田洋司将校园欺凌定义为“在学校学生群体的相互作用过程中,处于优势的一方,刻意的或者集体造成他人精神上、身体上的苦痛”[13]。这一定义考虑到这样一种特殊情况,即同伴群体成员“无意”伤害他人,却玩闹过头,共同施加欺凌,对他人造成了伤害。

少量研究从“连续体”视角理解校园欺凌。欺凌包括潜在欺凌和实际欺凌,潜在欺凌符合欺凌的部分界定特征,有可能发展为实际欺凌[14]。从欺凌的动态生成过程来看,欺凌行为包括欺凌种子、欺凌初发、欺凌萌芽、标准欺凌和严重欺凌五种形态,前三种欺凌均不完全符合校园欺凌的三大基本特征[15]。校园存在大量“疑似欺凌”事件,这些事件可能不完全符合欺凌的界定特征,属于非典型欺凌[16]。这些研究看到了在是否为校园欺凌这两个极端判断之间,还存在着某些特殊类型的欺凌。对“连续体”中间状态的探究,是揭开校园欺凌界定难题的关键所在。

(二)主体感受:青少年视角下的欺凌

已有研究通过调查青少年对欺凌的看法,发现大多数青少年主要从主观感受来定义欺凌。青少年认为,欺凌的概念包含故意性、权力不对等、攻击与伤害结果等特征,不过很少提及重复性[17]。有学者发现小学生主要从行为的客观原因(受害者没有过错,欺凌者无缘无故发起欺凌)和客观伤害后果两个方面来判断欺凌行为[18]。还有研究提出青少年在界定欺凌时很少提及故意性、重复性和权力不对等[19]。青少年更倾向于认为欺凌是一种给被欺凌者带来负面感受的、令人受到侮辱的行为[20]。青少年经常采取关系排挤、网络欺凌或间接攻击等行为,但父母和教师等成年人很难观察到这些行为[21]。成年人往往并未注意到这些欺凌行为,甚至还认为这些行为虽然令人不快,但危害很小,不构成欺凌[22]。

在欺凌事件中,青少年扮演着欺凌者、受害者和欺凌的协助者、强化者及受害者的保护者等不同的角色[23]。不同欺凌角色的青少年对校园欺凌的界定存在差异。欺凌者和旁观者使用“权力不对等”和“故意伤害性”的标准来界定欺凌,而决定受害者看法的因素是“故意伤害性”[24]。欺凌者也可能更倾向于否认欺凌行为的“故意伤害性”,他们通过责备受害者、弱化欺凌可能带来的伤害、正常化欺凌现象和转移欺凌行为的责任等方式来为自己的欺凌行为辩护[25]。

(三)地位关系理论与校园欺凌

米尔纳的地位关系理论注意到了同伴群体中的地位关系对校园欺凌的影响。“地位权力是青少年根据他们自己的标准建立起来的地位系统”[26]。该理论的核心观点如下[27]:第一,在群体形成之初,争取地位尤为重要。个人一旦在群体中获得某种地位,这个地位就相对稳定,很难改变或交换。第二,一个群体内部(高)地位的数量是有限的,因而群体成员必须努力保持住自己在同伴群体中的地位。第三,群体成员都服从所在同伴群体制定的规范。该规范由群体成员在互动中逐渐形成,体现了多数同伴对群体成员的要求与期待。第四,地位的关键来源之一是社会联系,如果你与群体内具有更高地位的人有关系,则意味着你的地位很可能也较高。

欺凌正是在同伴群体地位分化的环境中形成的。已有研究表明,地位分化越明显(青少年个体之间的地位差异较大)的班级,欺凌行为越容易发生[28]。从地位关系角度来看,欺凌主要表现为两种形式,一种是群体欺凌,主要是群体成员共同欺凌地位较低的个别成员;另一种是个别处于较高地位的成员对相对地位低的青少年的欺凌[29-30]。拥有较高同伴地位的青少年如果经常参与欺凌,受到他们的带动和影响,群体内多数成员就越可能容忍,甚至接纳、参与欺凌行为[31]。显然,在同伴群体中处于边缘地位的青少年就是他们欺凌的对象[32]。

上述研究证实了校园欺凌的异质性和复杂性,为理解校园欺凌提供了更丰富的证据。可惜的是,已有研究较少深究同伴群体和社会情境对青少年欺凌认知的影响。本研究基于青少年主体视角,运用地位关系理论分析让青少年感到困惑、存有争议,甚至否认的“灰色地带”校园欺凌,分析其难以被认定的原因,以增进对最具争议的“灰色地带”校园欺凌的新认识。

三、研究方法

2017年10月至2019年4月,笔者分别在北京市和重庆市的两所私立高中X校和Y校开展田野调查。由于校园欺凌的敏感性和隐蔽性,研究者几乎不太可能直接进入校园欺凌发生现场。因而,本研究选择质性研究方法,主要运用访谈法,同时采用观察法和同伴提名法获取资料。通过目的性抽样选择研究对象,访谈了经历或目睹校园欺凌事件的不同欺凌角色的青少年,以更全面、细致地了解校园欺凌发生的过程和不同欺凌角色对校园欺凌的解读。

本研究累计调查了65名高中生(X校28名,Y校37名)。调查内容包括青少年的学校生活、同伴交往及校园欺凌等。深度访谈主要聚焦于青少年对校园欺凌的理解和校园欺凌的发生与发展过程等,每位访谈对象的访谈次数为1-3次,每位访谈对象的访谈时长为40分钟到2、3个小时不等。为了更加全面地获取学校和同伴群体等背景资料,笔者还通过长期驻校调研,观察了校园环境、运动会和艺术节等学生活动、部分课程的上课情况、教师办公室、下课时间的走廊和教室等。同伴提名法在Y校的两个重点观察班级开展,青少年提名班级内自己的好朋友、欺负他人的同学、被欺负的同学、受欢迎的同学和不受欢迎的同学等。

笔者选取23名被访者对校园欺凌的界定和理解的相关资料,匿名处理后进行初始编码,运用类属分析和情境分析进一步分析资料。类属分析方法主要用于发现和确定访谈资料中反复出现的、比较重要的主题,形成不同的模式。例如,被访者在访谈中反复提及“校园欺凌定义——故意性”这一主题,最终分为“并非故意但造成伤害也是欺凌”“很难辨别欺凌者是否故意”和“欺凌是为了获得地位而非故意伤害他人”等不同的模式。情境分析偏重于分析被访者说话背后的涵义,故事发生的时空和社会文化背景,资料所表达的整体意义及各部分意义之间的联系等[33]。情境分析重点关注了以下两个维度的问题:被访者经历或目睹的校园欺凌事件发生在什么样的情境下,这些情境如何影响每个人对校园欺凌产生不同的看法。

四、研究发现

(一)欺凌者:彰显地位的欺凌动机

相比于“黑色地带”校园欺凌,“灰色地带”校园欺凌中的“故意伤害性”更难以判别。本部分呈现欺凌者如何解释自己的行为动机,厘清“灰色地带”校园欺凌是否具备“故意伤害性”特征以及它如何影响校园欺凌的界定。

在两所调查学校,被访者均提及了具有“社会”(social)特征的一群青少年。相对于学校里的学生身份,“社会大哥大姐”的行为往往超出了学校对学生的规范和约束,他们热衷于抽烟、喝酒、打架或化妆等学校明令禁止的事情,也时常欺凌他人。

为了融入“社会”,主动去结交“社会大哥大姐”的青少年往往被认为不够“社会”,在圈内的地位比较低。黎某(男)成绩比较好,讨老师喜欢,还喜欢主动跟“社会”圈子的同学交朋友。

“他很享受能跟‘社会大哥’们一起玩,老看到他经常就是找他们一起玩嘛,跟‘社会人’交际。‘兄弟兄弟,加个微信加个QQ’这种……他也比较爱巴结老师……有人就很厌烦,他上课回答问题,就会有人起哄,嘲笑他;平时他们背后也说他坏话。”(孙诚,Y校,男)

“社会大哥”李嘉表示,他们既不喜欢黎某巴结老师这一点,也看不惯他喜欢吹嘘,太过主动刻意地融入他们的“社会”圈子,因而他们群体里不少人经常嘲笑他、整蛊他。

“他就是装啊……说什么是因为谈恋爱才没考进本部,上次期末考试又是没发挥好考差了,反正他说自己成绩很好很好……但是大家心里都有数嘛。他天天在那儿叽叽歪歪,反正心里就是很烦他……我们不喜欢这种人。”(李嘉,Y校,男)

一般情况下,“社会大哥大姐”多采用嘲笑整蛊、流言蜚语和关系排挤等方式来对待他们“看不惯”的同学。一旦对方做出任何冒犯他们的行为时,“社会”人很可能更明显、更强烈地攻击他。

“我们班有一个男生王某特别喜欢告老师,班上男生抽烟、在宿舍玩手机之类的事情,他都告老师。那些男生都不喜欢王某,不跟他玩,平时也老开玩笑找他茬儿。有一次他洗澡的时候不小心冲坏了宿舍一位男生的手机,人家就让他赔偿一部手机。王某就去告老师,说他们在宿舍抽烟什么的。老师批评他们抽烟,自己没保管好手机,却没有去追究王某冲坏手机的事情。这些男生认为老师偏袒王某,就更讨厌他,背着老师教训他。”(思颖,X校,女)

平时,“社会大哥”们因为王某爱打小报告而经常嘲笑和排挤他。这件事情之后,他们不服老师的偏袒和批评,更加不满和反感王某。于是,他们以殴打、威胁等方式变本加厉地欺负王某。

佳桢(X校,女)回忆起自己高一时的一段经历,对于它是否属于欺凌感到困惑。与她一起学街舞的“社会大姐”赵某(女)对待她的方式让她感到难受,佳桢回忆:聊天的时候,她常被赵某骂“贱人”;有时吃东西的时候,赵某经常一边把东西往她嘴里塞,一边说“吃吃吃吃吃,吃死你!”有时候,她还被赵某拽得手腕或手臂上留下淤青。直到妈妈发现她身上的淤青,佳桢才跟妈妈说起这些经历:“我当时说着说着就开始哭了,因为我觉得太委屈了,我也没干什么啊!”当被问及“你觉得她是恶意的还是开玩笑的”时,佳桢表示:“当时我也分不清楚,不知道她是不是故意的……我到现在都没分清楚……她人不坏,到现在我都不明白她是不是在欺负我。”

赵某曾经向佳桢这样解释过她的行为:“后来她跟我说,她在家里不受关注,希望在别的地方很拔尖,但是她觉得我和别人抢了她风头,让她很不舒服。”(佳桢,X校,女)

由此可见,赵某如此对待佳桢,是希望能够在同伴中“拔尖”,以欺凌的方式来争夺自己在同伴群体中的地位。

在“社会大哥大姐”看来,他们的这些行为并不是为了伤害对方,而是为了彰显地位。“我们这个圈子,有自己的想法,有自己的性格的人才混得开。那种唯唯诺诺、巴结老师的人在我们这里肯定混不下去,我们看不惯这样的人。”(帅超,Y校,男)“大家之所以进入这个圈子,都是不走寻常路的人,想证明自己跟别人不一样,比较独特。所以圈子里大家都不喜欢没个性的人。”(志鸿,X校,男)

他们通过嘲讽、排挤“没有个性”的同学这种方式向其他人表明,第一,“没有个性”的人不要来我们这个圈子混;第二,我们都是有个性、敢表达自己的人。受到“人人崇尚并追求个性”的同伴群体文化影响,这类欺凌不仅被视为合理的行为,还有利于欺凌者维持自己在群体中的地位。

总之,从欺凌者的视角出发,“灰色地带”校园欺凌行为并不一定是为了故意伤害对方,而是欺凌者维持或获得同伴群体地位的一种有效方式。同伴群体将随意欺负他人的行为当作是一种“酷”的亚文化,因而他们通过欺凌他人获得关注,获取群体中较高的地位。反之,被当作被欺凌的对象往往意味着其“不酷”,因而在群体中处于弱势地位[34]。校园欺凌只是在特定的情境下被青少年当作塑造权力关系的工具[35]。

(二)受害者:隐蔽难辨的伤害感受

1.受制于弱势地位而容忍欺凌

被访青少年多次提到被取绰号、遭遇嘲笑或排挤的故事,受害者明明因此受到情绪困扰,却选择隐藏自己的感受,说服自己忍受并逐渐习惯这样的遭遇。

龚兴(Y校,男)个子比较矮小,说话声音温柔,平时经常与女生一起玩耍,他还喜欢玩cosplay①英文costume play的简略写法,指利用服装、饰品、道具以及化妆来扮演动漫作品、游戏中以及古代人物的角色。玩cosplay的人一般被称为coser(也称cosplayer)。,有时在动漫节上也扮女装,是朋友们眼中的“女装大佬”。初中的时候,“我们班有几位女生,喜欢背后说风凉话,背后议论别人,就给我取绰号,叫我‘兴姐’。当时真的很生气,很不能接受,因为这个绰号有偏见。”高一上学期一入学,他又遭遇了类似的对待。因为开学上台自我介绍的时候,“我就开始扭动身体(做了一下动作,就是有点类似扭动腰部的感觉),他们就开始偷笑,后来同学经常说我‘很骚’……他们这么说的时候,我有点不开心,可能会露出点厌烦的表情,但慢慢就习惯了。”(龚兴,Y校,男)

“我的名字(真名)与林志玲有一些关联,他们就叫我林志玲。最开始是好朋友这么叫……后来全班都开始用这个绰号,就以一个女明星的名字叫我一个男生。我感觉不自在,不愿意他们这么叫我”。(文牡,Y校,男)文牡心里非常不喜欢这个绰号,但他并没有直接向同学表达过自己的感受,这个绰号也就一直跟随着他。

在访谈对象中,有不少男生因为“不符合传统性别气质”而被视为“异类”,经常遭遇言语欺凌和关系欺凌。金璈(Y校,男)脸上长着不少青春痘,身体看起来很瘦,走路的时候步伐很轻,说话的声音听起来比较尖细。“其他同学嘲笑我的声音,有时候在背后指指点点……甚至有同学说我‘娘炮’‘假女儿’”。余辉(X校,男)比较秀气,说话声音偏女性化,被取绰号“余公公”。同学经常对长相秀气的正浩(X校,男)开玩笑,叫他“小姑娘”,还问他“怎么没穿裙子”。这些案例表明,不符合传统性别规范(gender non-conformity)的青少年面临着很高的性别欺凌风险[36]。

受害者容忍欺凌体现了他们在同伴群体所处的地位状况。最开始的时候,龚兴试图对不友好的绰号表示反对,“但她们根本不听,还是依然嬉皮笑脸地叫。”后来其他同学听到了,也都这么叫。“被叫太多了,习惯了,就懒得管了。”(龚兴,Y校,男)“这种事很常见。而且虽然我感觉不自在,但他们会很开心……其实如果说出来的话(我不喜欢你们这样叫我),就会显得(我)特别较真,就感觉不大友好……有种不合群的感觉。”(文牡,Y校,男)“他们可能没有恶意吧,但是我还是不太舒服或不开心……(这样的行为)不算校园欺凌吧。”(金傲,Y校,男)在权力不对等的群体环境之中,被欺凌者只能隐藏自己的感受,甚至否认自己遭遇了欺凌,以显示自己“合群”,大家的“玩笑”就这样升级为长期的欺凌。

受害者的“容忍”有可能导致校园欺凌进一步升级。就如同龚兴和文牡,他们为了显得“合群”忍受了难听的绰号、言语的嘲笑,造成朋友乃至整班同学进一步忽视他们的感受,从而带来更大的困扰。总之,由于受害者处于相对弱势地位而掩饰自己的负面感受,选择容忍伤害较小的“灰色地带”校园欺凌,导致欺凌者和旁观者忽视受害者的感受,同伴群体一直将这类行为视为玩笑打闹,从而形成了“灰色地带”校园欺凌长期持续的状态。

2.置身于朋友关系而否认欺凌

由于人们通常认为欺凌的双方处于疏远、感情不好的对立关系状态,因此友谊关系中的被欺凌者往往存在否认自己受到伤害或遭遇欺凌的倾向。

辛琳(Y校,女)在填写欺凌量表的时候,勾选了经常“辱骂我”,有时“推搡我”“取笑我”“骂我傻”“对我大吼大叫”和“朝我扔东西”等。她在问卷中自愿留了联系方式,笔者通过QQ联系上她。访谈的时候,笔者询问欺凌量表勾选情况,她笑着说,这是她联想到了她的好朋友费玲(Y校,女)对她做的事情。“费玲跟我玩得比较好,她真的会因为有些事情取笑我,就会说我什么粑粑呀,什么狗屎啊,骂我傻呀……而且她还推搡我,因为她很重,你知道吗?她这样推过去的时候,就真的是,我踉跄一下。基本上每天她都会这样。虽然(她)是开玩笑,但是我心里是真的不舒服,而且她推搡真的很痛,所以我就这样填了。”当问及她对这件事情的感受和看法的时候,她说:“我其实也会跟她说不要这么做,但是她还是会继续……我觉得最好还是维持一个比较好的关系,所以我也没有很生气地跟她说这件事……如果涉及校园欺凌的话,这也不太算。”这一现象非常有意思,在填写欺凌量表时,她自然联想到了朋友对待她的行为,访谈时虽然她也承认朋友对待她的方式让她有些难受,但从主观上她却并不认为这些行为属于校园欺凌。在填写班级同伴提名问卷的时候,虽然辛琳未提名费玲为欺凌者,但是费玲被其他7位同学提名为欺凌者,其中2位接受了笔者的访谈。舒雅、璐星跟费玲并非朋友关系(同伴提名问卷中,她们都没有提名对方为好朋友或朋友)。舒雅(Y校,女)和璐星(Y校,女)都提道:“费玲经常很用力压在别人身上或者推一下,我们不想她这么做,就弄得很不舒服。”舒雅认为:“在一个人不愿意被这样对待的时候,还继续这么做就算欺负。”

在填写问卷的时候,瑞晋(Y校,男)选择了过去一个月偶尔遭遇以下行为:“给我取难听的绰号”“推搡我”“辱骂我”“取笑我”和“对我大吼大叫”等。同伴提名问卷他提名的欺凌者包括自己的好朋友帅超,不过他并没有填写被欺凌者名单。访谈的时候他提道:“自己从小性格比较好,好欺负……不过我觉得平时都是大家开玩笑的,真正的欺凌是那种一堆人围在一起拳打脚踢别人,或者一堆人骂别人”。帅超(Y校,男)在同伴提名中填写被欺负的人包括他的好朋友瑞晋。访谈的时候他表示:“瑞晋每天被我们(他和另外两位同学,同伴提名中三人互认对方为好朋友)欺负啊,就是各种使唤,让他接水啊,反正我们经常叫他帮我们干一些事情……我也不知道怎么慢慢形成了这样的一种关系吧,也可能是他真的好欺负吧”。可见,瑞晋在这个好朋友群体里处于相对弱势地位。在班级同伴提名中,有8位同学提名瑞晋是被欺凌者,其中2位接受了访谈。他们都观察到瑞晋被他的朋友们欺负。“据我观察,瑞晋结交的朋友是比较‘社会’的,他有点类似小弟,因为我经常看到他去给他们跑腿,比如买烟什么的。”(崔恒,Y校,男)

另外,根据同伴提名和参与式观察的情况,费玲和帅超属于在同伴群体中拥有较高地位的人。他们擅长人际交往,分别属于本班女生和男生比较“社会”的同伴群体中的领导角色。这给了他们嘲笑、推搡甚至使唤他人的资本。根据地位关系理论,与群体内具有更高地位的人保持社会联系也是获得较高地位的一种方式。为了在群体内获得较高的地位,辛琳和瑞晋选择与同伴群体中拥有更高地位的人保持紧密互动关系,否认自己遭遇了朋友的欺凌。

更为重要的是,被欺凌者往往并不一定认识到自己遭遇了朋友的欺凌。已有研究表明,青少年通常很难将朋友的行为认定为欺凌,他们往往很难辨别朋友的行为是“胡闹”“开玩笑”还是“欺凌”[37]。由于难以辨认自己遭遇了欺凌,辛琳自我宽慰地说:“她跟我关系真的很好,其实她对好朋友才这样,这只是她的一种表达亲近的方式”。实际上,朋友之间也可能存在一种不平衡的、脆弱的关系,这种不平衡表现为一方地位较高,而另一方地位较低,这可能引发朋友关系中高地位者欺凌地位较低的人[38]。

(三)旁观者:达成共识的群体欺凌

在访谈中,对于那些群体成员公认受害者“有错在先”而引发的伤害事件,不少旁观者认为不属于校园欺凌。从旁观者视角分析这种群体共识的形成过程及其群体行为特征有利于辨识“灰色地带”校园欺凌。

琪红(Y校,女)讲述了班级内一位同学被排挤的缘由:“我们班会的时候玩了丢手绢,钱某(女)就在QQ空间里发‘丢手绢这么脑残的活动,是哪个白痴想出来的’。后来一些人看到了她的这些话,就开始孤立她。当时有些人不知道这个事儿,还会跟她说话,有人会说‘你还要跟她说话呀?’就让他们不要跟钱某说话……我觉得这是她‘有错在先’,被孤立是自然的事,算不上欺负。”(琪红,Y校,女)

欣紫(Y校,女)也讲述了一起“受害者有错”的校园欺凌事件。虽然欣紫认为男生们只是以这个女生“性格怪异”为借口来欺凌对方,他们的行为属于欺凌,但她却不敢公开表态,因为她害怕自己成为被针对的对象。“一位女生性格有些奇怪,会突然发脾气,班上男生不喜欢她,给她取了难听的绰号,说她的坏话,编歌取笑她……这个女生因为这些事情哭过,反抗过,但男生们无动于衷。尽管老师严肃地批评过这些男生,但是他们还是继续这么对待她。他们完全没有把这件事当成是欺凌,就觉得好玩。”(欣紫,Y校,女)

文玥(X校,女)目睹过班上有一个女生被孤立,“整个年级都在孤立她,后来很巧的是她分到我们宿舍了,她跟我关系不错,但是跟别人关系不好,我也没有觉得她有什么特别不好的地方。大家都不知道(因为)什么事情孤立她,问他们(原因),他们就会说:‘哎呀,你就这个样子就行了’……其实我现在怀疑他们知不知道(原因)。”文玥不愿意孤立这位女生,但她也很难阻止其他人的做法。

婉晴和曾朵(X校,女)参与欺凌的经历证实了“受害者有错”会影响青少年的欺凌行为。“有一位同学,几乎全校人都不喜欢他,排挤他,他不讲卫生到了一定境界,还‘神叨叨’地喜欢动不动就去加别人微信。我以前觉得他特别惨,我决定不排挤他。但是有一次所有人都在转发那种恶搞他的视频,都刷屏了,然后我也发了。我以前肯定不会做这样的事情,现在却变了。”(婉晴,X校,女)曾朵提到一次帮忙朋友参与欺凌的事情,“我们连事儿都不知道,就来操场了,反正就是为朋友助威呗。”

受同伴群体的影响,抱着“大家都这么做,我也可以这么做”的心态,参与欺凌的人实现了道德推脱,旁观者也逐步演化为跟风欺凌者,形成了多数同伴对少数个体的群体欺凌。“校园欺凌的当事人,比如说被骂的人和骂人的人,可能他们最亲密的朋友知道事情真相,但是信息越往外传播,越外层的朋友或同学根本不关心发生了什么,只是关心这个话题。他们添油加醋,歪曲事实,就变成了一群人都在散布谣言或者排挤某个人,这才是可怕的点。”(若画,X校,女)

在同伴群体互动过程中,群体成员容易达成受害者“有错在先”的共识,形成无视被欺凌者痛苦的现象,更不会把群体对待某个成员的方式看作是校园欺凌。欺凌者以“责备受害者”共识为武器,发起欺凌,欺凌强化者、协助者服从群体规范而选择“跟风”“帮朋友”[39]。一些旁观者虽然不加入欺凌,但也往往采取“事不关己高高挂起”的自保行为,担心自己因伸出援手而受到牵连。总之,青少年主动遵从“责备受害者”的群体规范,合理化或否认“灰色地带”校园欺凌,从而导致群体成员长期持续欺凌个别青少年,对受害者造成越来越严重的伤害。

五、结论与讨论

本文采用质性研究方法,基于青少年主体视角,呈现了不同欺凌角色的青少年所经历或目睹的“灰色地带”校园欺凌,讨论了这些欺凌被正常化、合理化和被忽视的原因,进而明确界定“灰色地带”校园欺凌的关键点和特殊性。

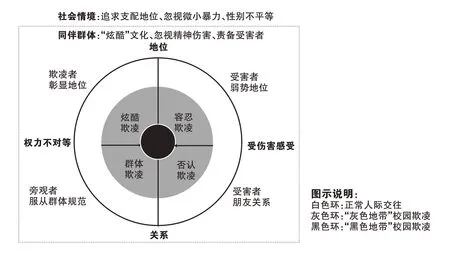

通过纳入青少年主体视角并运用地位关系理论研究发现,对于不同欺凌角色的青少年来说,“灰色地带”校园欺凌有着不同的意涵(见图2)。欺凌者发起欺凌并不一定是为了“故意伤害他人”,而是在“炫酷”文化的同伴群体中以欺凌来彰显地位。受害者存在容忍或否认自己受到欺凌伤害的倾向,一方面,他们受到社会性别观念等影响而处于相对弱势地位,不得不隐忍受害感受以融入同伴群体;另一方面,他们因为难以辨识朋友关系中的欺凌而否认自己受到了伤害。旁观者则往往要不无所作为,要不在受害者“有错在先”的群体规范共识下指责受害者,参与、助长甚至强化了欺凌,否认“灰色地带”的欺凌属于校园欺凌,并进一步将这类事件正常化、合理化。

图2 “灰色地带”校园欺凌示意图

“灰色地带”校园欺凌是优势一方为了彰显地位或融入群体等自利目的,采取了一系列行为,最终对弱势一方造成伤害的事件。在“灰色地带”校园欺凌事件中,欺凌者的行为目的在于获得或维持同伴群体地位,欺凌的强化者或协助者则旨在遵循群体规范以更好地融入群体,本质上他们都并不在意自己的行为是否会伤害他人。“灰色地带”校园欺凌具有“权力不对等”和“伤害性”两大关键性特征。因而,它的界定取决于两个方面:一是双方存在权力不对等关系,这可能表现为日常相处过程中一方总是处于顺从的弱势地位,或者一方总是以某种言语或关系排挤等方式伤害对方,且对方难以制止这种行为。二是弱势一方因优势一方的言行而受到伤害,这种伤害主要表现为精神上的困扰。需要说明的是,由于“灰色地带”校园欺凌带来的伤害比较轻微甚至不具体可见,受害者可能并未充分认清事件本身的欺凌本质,倾向于退缩、隐藏或否认受到的伤害。受害者甚至会用“朋友”来定义欺凌关系,用“玩笑”来掩盖欺凌本质。研究者、老师和学校工作人员如想辨别和区分“灰色地带”校园欺凌,需要与受害者建立信任关系,了解他们的真实感受,并注意社会规范和同伴关系等对他们辨识和表达自己受害感受的影响。另外,欺凌者或旁观者忽视“灰色地带”校园欺凌对受害者造成的伤害,又因此可能导致欺凌的持续、发展甚至升级。不论学术界还是实践者,都非常有必要将“灰色地带”纳入校园欺凌的概念范畴,从而为预防和干预欺凌提供更多依据。

更为重要的是,“灰色地带”校园欺凌常常不是简单的个体行为问题,而是特定的同伴群体地位关系和社会规范等情境塑造的群体事件。“灰色地带”校园欺凌在同伴群体的日常互动中普遍存在,且很容易隐藏于同伴群体的地位分化和复杂关系之中。青少年们对“灰色地带”校园欺凌的理解受到不平等的社会性别规范、忽视微小暴力和追求支配地位等宏观社会情境的影响。青少年在社会化过程中习得了不平等的社会性别观念,将性别欺凌视为理所当然的事情,这实际上是社会性别不平等在学校中的反映[40]。当人们将校园欺凌与青少年犯罪(强调严重后果)联系起来时,就很可能看不到日常的、微小的暴力在校园中的广泛存在,以及微小暴力升级为严重暴力的可能性与关联性[41]。同伴群体中也常常忽视微小暴力及其造成的伤害,因而受害者难以承认或察觉自己受到了伤害,群体成员无视受害者的负面感受,造成一些过分的“玩笑”逐渐演变为“灰色地带”校园欺凌。那些追求和看重支配地位的个体和群体,更可能发起欺凌[42]。一些同伴群体形成了崇尚欺凌行为的“酷”文化,群体成员将欺凌他人视作是一种“炫酷”的行为[43]。当同伴群体形成了欺凌文化,为了融入同伴群体、获得朋友的认同,一些青少年很可能顺应群体的欺凌文化,选择扮演“强化者”或“协助者”的角色;而处于弱势地位的青少年,受制于强势群体和同伴压力的影响,只有选择“敬而远之”或“莫管闲事”,成为冷漠的局外人[44]。总之,“灰色地带”校园欺凌得以持续和发酵的关键因素在于,卷入其中的青少年们并未意识到相关事件属于欺凌,且不能运用欺凌话语来定义并应对,其主要表现为:被欺凌者受到同伴群体和社会情境的影响,无法言说自己受伤害的感受,甚至不会运用欺凌的概念来定义自己的经验;欺凌者和旁观者则在合理化并正常化“灰色地带”校园欺凌,进而否认相关行为属于欺凌。

本文对部分问题的讨论还存在不足。首先,由于访谈资料的局限性,本文对宏观层面的社会情境、对“灰色地带”校园欺凌的影响的讨论只能浅尝辄止。其次,“灰色地带”校园欺凌可能在不同年龄阶段的青少年群体里有着不同的表现形式。本文主要展现了高中阶段学生视角的“灰色地带”校园欺凌,未来研究可以不同年龄段青少年为对象搜集更丰富的资料,并进行比较分析,以论证“灰色地带”校园欺凌的内涵是否还有进一步延展的可能。最后,作为探索性的质性研究,本文对男生与女生对“灰色地带”校园欺凌的感受存在的差异、欺凌带来的伤害程度差异等方面缺乏深入的比较,这有待定量研究做更细致的分析。