氯吡格雷抵抗基因多态性与PCI术后氯吡格雷抵抗的临床观察

2021-07-24李学香

李学香

(山东省莱州市人民医院,山东 莱州261400)

近年来急性冠脉综合征(acute coronary syndrome,ACS)的发病率呈逐年上升趋势[1]。PCI术推广使得ACS患者的死亡率及致残率逐年下降,阿司匹林、氯吡格雷、替格瑞洛是PCI术后的常用药[2-3]。阿司匹林和氯吡格雷(或替格瑞洛)双联抗血小板药物显著降低了ACS患者缺血事件和支架内血栓形成[4]。近些年来仍有1%-10%的患者尽管服用了足够剂量的氯吡格雷和阿司匹林,但仍有亚急性支架内血栓、迟发支架内血栓形成、再次心肌梗死等缺血事件的发生[5]。

氯吡格雷治疗相关的血小板高反应性(high on-clopidogrel treatment platelet reactivity,HTPR)能否预测临床预后仍存在争议[6]。本次研究通过对接受PCI术后服用氯吡格雷(或替格瑞洛)和阿司匹林治疗的患者临床观察,测定CYP2C19、ABCB1、PON1基因型并进行为期1年的随访观察,记录临床终点事件,分析CYP2C19、ABCB1和PON1基因多态性与临床疗效的相关性,从而为个体化抗血小板治疗提供参考,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入自2016年7月至2017年4月在我院心内科接受择期PCI术或急诊PCI的患者,共100例。

纳入标准:接受冠状动脉造影且确诊为冠心病的患者。排除标准:(1)血小板计数>450×109/L或<100×109/L;(2)使用GIIb/IIIa或比伐卢定等抗凝药物;(3)妊娠、消化道出血、肿瘤患者;(4)存在对本实验相关药物过敏及禁忌证患者;(5)患有免疫系统疾病、近期有脑出血、甲亢、严重贫血的疾病的患者;(6)凝血功能及肾功能异常患者。

1.2 方法

对参与临床试验患者进行1年随访,记录每位患者的不良反应、临床终点事件等。

1.3 观察指标

1.3.1 CYP2C19、ABCB1和PON1基因型检测 采集入组患者静脉血6mL(EDTA-Na2抗凝),根据试剂盒提取患者全血细胞的基因组DNA(Norgen Biotek公司提供试剂盒)。采用边合成边测序(Sequencing by Synthesis),即通过捕捉新合成的末端的标记来确定DNA的序列。根据基因检测结果分三组:快代谢(野生型纯合子型CYP2C19*1*1);中间代谢(野生型与突变基因杂合子型CYP2C19*1*2、CYP2C19*1*3);慢代谢(突变基因纯合子与杂合子型(CYP2C19*2*2、CYP2C19*2*3、CYP2C19*3*3)三组[7]。

1.3.2 血栓弹力图测定血小板抑制率 入组患者在术后第7d,抽取患者的清晨空腹静脉血10mL,利用血栓弹力图分析仪(深圳麦科田生物医疗技术有限公司)测定,选择血小板激活剂二磷酸腺苷(adenosine diphosphate,ADP)计算氯吡格雷血小板抑制率。根据试剂说明将患者分为氯吡格雷治疗相关的血小板高反应组(ADP受体抑制率<50%)和血小板正常反应组(血小板抑制率≥50%)[8]。

1.4 统计学方法

采用SPSS 17.0进行统计学分析。正态分布的计量资料用±s表示,组间均数比较采用t检验;计数资料用n(%)表示,组间比较采用χ2或Fisher检验;P<0.05被认为差异有显著统计学意义。

2 结 果

2.1 一般临床资料及生化指标

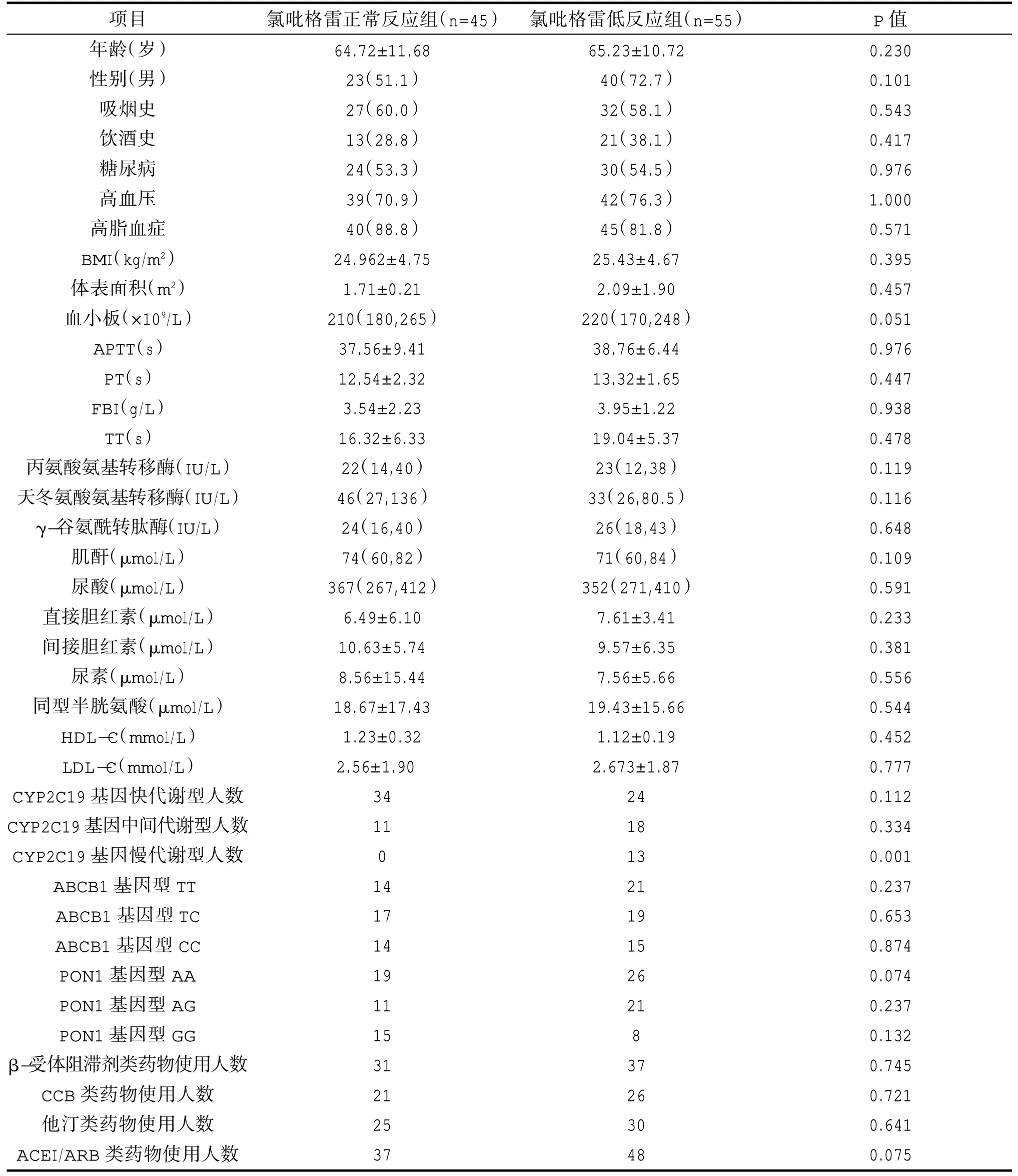

共入组100例患者,两组患者在年龄、性别、吸烟史、饮酒史、糖尿病、高血压、高脂血症、体质指数(BMI)、体表面积、血小板、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶原时间(PT)、纤维蛋白原(FBI)、凝血酶时间(TT)、丙氨酸氨基转移酶、天冬氨酸氨基转移酶、γ-谷氨酰转肽酶、肌酐、尿酸、直接胆红素、间接胆红素、尿素、同型半胱氨酸、HDL-C、LDL-C、β-受体阻滞剂类药物使用人数、CCB类药物使用人数、他汀类药物使用人数、ACEI/ARB类药物使用人数、ABCB1基因型、PON1基因型分布上的差异无统计学意义(P>0.05),其中CYP2C19基因慢代谢型人数差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 不同CYP2C19基因型患者的血小板抑制情况

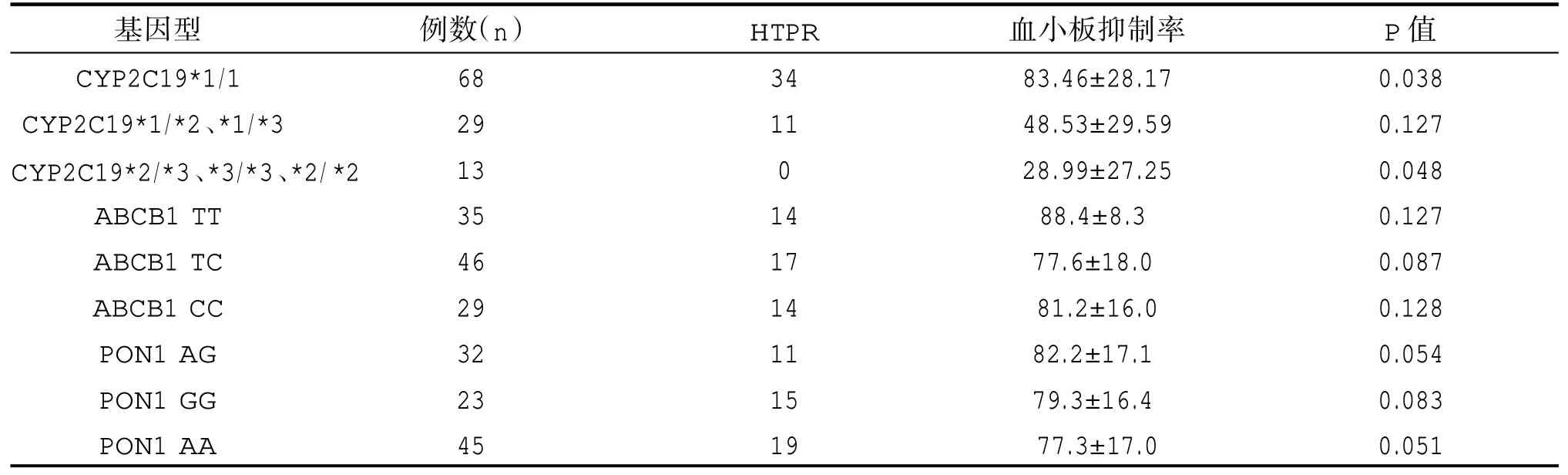

本次临床试验纳入的100例患者中CYP2C19、ABCB1和PON1等位基因分布频率均符合Hardy-Weinberg平衡。CYP2C19快代谢型较CYP2C19中间代谢型、CYP2C19慢代谢型血小板抑制率差异无统计学意义(P>0.05)。ABCB1基因型TT野生纯合型、TC突变杂合型、CC突变纯合型之间血小板抑制率差异无统计学意义(P>0.05)。PON1基因型AA野生纯合型、AG突变杂合型血、GG突变纯合型之间血小板抑制率差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

2.3 随访一年的终点事件统计

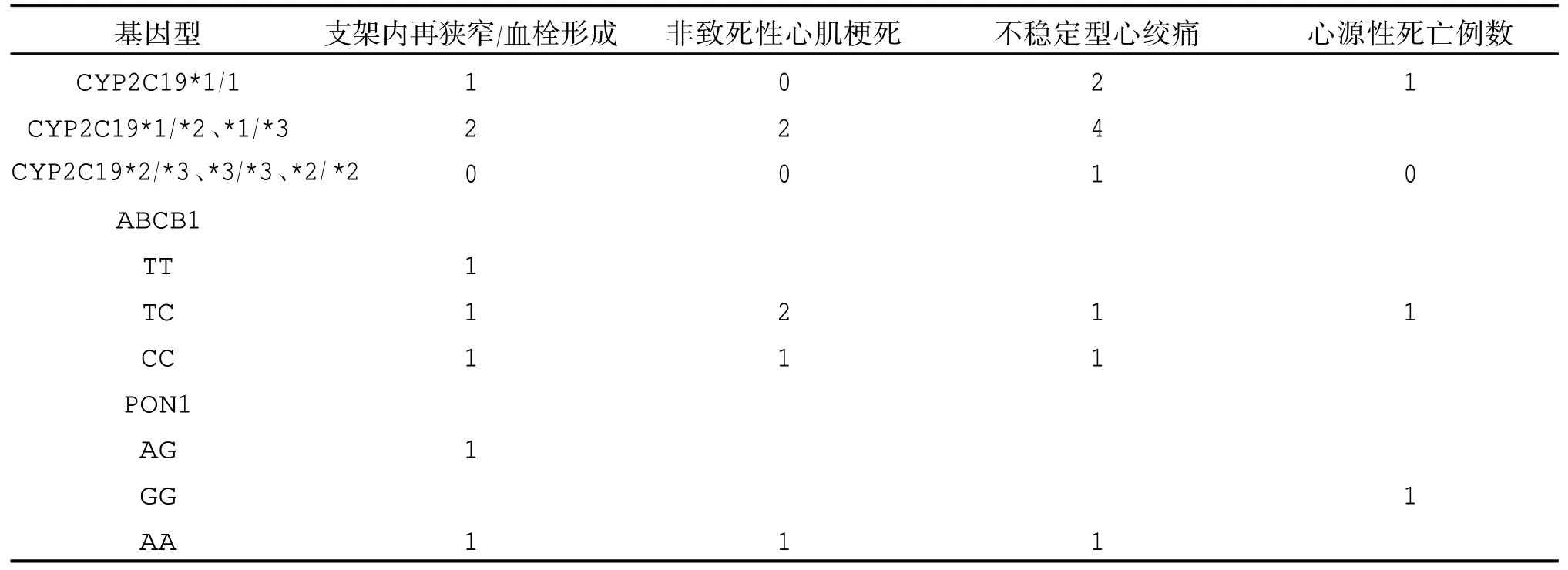

根据基因型分为快代谢型、中间代谢型及慢代谢型三个组。快代谢型组服用标准剂量,即口服阿司匹林(100mg)及氯吡格雷(75mg)1年;中间代谢型组选择口服阿司匹林(100mg/d)和氯吡格雷(150mg/d);慢代谢型组患者口服阿司匹林(100mg,1次/d)和替格瑞洛(90mg,2次/d)。对各组基因型的分布进行比较,并于术后1年随访,记录终点事件的发生情况。

100例患者随访1年内,发生基因型之间支架内再狭窄/血栓形成、非致死性心肌梗死、不稳定型心绞痛、心源性死亡例数事件发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),详见表3。

3 讨论

氯吡格雷属于噻吩吡啶类的前体药物,因前体药物在人体内无活性,必须经过代谢转换成具有生物活性的产物,从而发挥药效[9]。氯吡格雷在人体肠道内代谢,其代谢受到P-糖蛋白的影响,而P-糖蛋白主要受ABCB1基因编码调控[10],口服进入体内的氯吡格雷85%是无活性的[11],15%药物通过CYP2C系统生成具有生物活性代谢产物。其活性代谢产物不可逆地与血小板表面P2Y12受体结合,抑制血小板聚集。患者CYP2C19、ABCB1和PON1基因多态性、合并用药及依从性等都会造成氯吡格雷抗血小板反应多样性。

血栓弹力图可通过动态地反映血液凝固的全部过程,进一步评价血小板的功能[12]。TEG与检测血小板功能在评估血小板活性和抗血小板聚集效果等方面有重要作用[13]。

Tabassome Simon,M.D.,Ph.D[14]研究发现,基因变异CYP2C19等位基因*2和*3缺失与心肌再梗死、猝死风险增加有关,特别是在接受PCI手术的患者中。谢诚等人[15]对国人冠心病患者CYP2C19基因多态性和TEG检测的血小板聚集抑制率及氯吡格雷抵抗率进行Meta分析显示,氯吡格雷的快代谢型患者的血小板聚集抑制率显著高于中间代谢型和慢代谢型。段明勤[16]通过研究CYP2C19慢代谢基因型在氯吡格雷抵抗组占多数,差异具有统计学意义(P<0.05)。郭玉梅等人[17]对112例冠心病患者回顾分析,发现发生氯吡格雷抵抗的患者中,CYP2C19慢代谢基因型高于中间代谢及快代谢基因型患者。一项Meta分析[18]显示,携带CYP2C19*2基因的冠心病患者,在接受PCI术后服用氯吡格雷,支架内血栓形成风险更高。

氯吡格雷在肠道吸收的限速步骤是ABCB1基因编码P-糖蛋白介导的跨膜转运过程。李笑笑等人[19]研究发现ABCB1野生型、突变型对血小板药物抑制率、功能未产生明显影响。关宏[20]发现氯吡格雷抵基因与rs2235048有关。张丽[21]等人通过选取氯吡格雷治疗的冠心病患者120例,男性ABCB1 C>T突变率高于女性。Simon等[22]研究发现,ABCB1、TT和CT基因型较CC型患者同时服用氯吡格雷,在急性心肌梗死接受PCI之后,TT和CT基因型更容易发生支架内再狭窄。

表1 两组患者一般资料比较[n(%)/±s]

表1 两组患者一般资料比较[n(%)/±s]

注:APTT:活化部分凝血活酶时间;BMI:体质指数;PT:凝血酶原时间;FIB:纤维蛋白原;TT:凝血酶时间;HDL-C:高密度脂蛋白胆固醇;LDL-C:低密度脂蛋白胆固醇。

?

PON1是存在于肝脏中的一种芳基酯酶,参与HDL和LDL在细胞的氧化代谢,抑制动脉粥样硬化过程。范洁等人[23]对PCI术后病人PON1基因与氯吡格雷血药浓度关系的研究,发现PON1(CC型)患者氯吡格雷血药浓度明显大于突变型(CG+GG型)患者。辛宏等人[24]通过小样本临床观察得出:PON1基因的多态性与PCI术后主要心血管事件发生无关。有研究表明[17]研究显示PON1(AA)较PON1(GG)突变纯合型患者相比较,前者的支架内血栓及再次发生心肌梗死的概率更高。陆文岐等[25]的研究发现PON1(rs662)AA等位基因为PCI术后患者氯吡格雷抵抗的独立危险因素。Yang Chen等[26-29]人通过研究提出,未发现PON1A等位基因与氯吡格雷抵抗有相关性。

表2 CYP2C19、ABCB1和PON1基因型与血小板抑制率之间的相关性(±s)

表2 CYP2C19、ABCB1和PON1基因型与血小板抑制率之间的相关性(±s)

?

表3 随访一年的终点事件统计

目前氯吡格雷仍是临床中广泛使用的抗血小板聚集药物,因为亚洲人尤其是东亚人易发生氯吡格雷抵抗[30],通过大量的临床实验及临床观察氯吡格雷抵抗的问题绝大多数由CYP2C19、ABCB1、PON1基因多态性导致的,其中特异性最高的是CYP2C19基因多态性[31-32]。

综上所述,通过本实验发现中间代谢基因患者通过增加氯吡格雷口服,慢代谢基因患者更换替格瑞洛口服,可有效防止氯吡格雷抵抗的发生。

临床中尤其是接受PCI治疗的患者,推荐早期进行氯吡格雷抵抗的基因检测,但是不应当拘泥于基因检查,同时合并血小板功能检查,及时做出调整更佳。通过制定个体化的治疗方案,解决相关问题,减少支架内再血栓事件,提升患者的生活质量。目前对于接受PCI治疗的患者,治疗前是否需常规行基因检测仍有很多疑问,仍需更多的RCT的研究,使患者受益。