内化于心 外显于行

2021-07-22崔姬

崔姬

小学阶段是一个人认知发展的关键时期,在这一阶段加强劳动教育,不仅能培养小学生的正确劳动观,更能使他们体悟劳动带来的成就感和获得感,其中整理能力是人终生发展所需要的关键能力,小学阶段养成良好的整理能力,为一生美好生活奠基。

一、培养小学生整理能力的重要意义

(一)响应国家教育政策的班级实践

尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造,是党和国家的长期方针,把广大中小学生培养成德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人,是我国教育方针长期坚持的目标。党中央、国务院高度重视劳动教育工作,2018年9月,习近平总书记在全国教育大会上明确提出将劳动教育纳入社会主义建设者和接班人的总体要求,必须构建大中小学劳动教育体系,全面落实党的教育方针。2020年7月,教育部印发《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》,《指导纲要》对小学低年级的劳动教育内容也做了明确的学段要求:低年级以个人生活起居为主要内容,开展劳动教育,完成个人物品整理,树立自己的事情自己做的意识,提高生活自理能力。班主任老师更应该落实贯彻党的教育方针,重视培养孩子学会整理物品,特别是个人学习用品的能力,提高孩子们的学习自理能力。

(二)助力学生终身发展的现实探索

习近平总书记在参加“快乐童年放飞希望”主题队日活动时也强调“生活靠劳动创造,人生也靠劳动创造”,希望广大中小学生“从小就要树立劳动光荣的观念,自己的事自己做”。小学阶段是习惯养成的关键期,尤其是一年级的小学生,日常生活中他们要经历很多个“第一次”,如第一次整理自己的书包,第一次整理好自己仪表,第一次整理好自己的餐盘……对于孩子来说,如果从小能够养成整理习惯,能使孩子做事更有秩序,更有条理,提升自己的自信,从而提高自己对自我价值的认识,对孩子今后的学业、职业与生活也将有很大的帮助。通过教师和家长的共同协作配合,让每一个孩子正好衣冠,扣好人生的第一粒纽扣。

二、实践问题分析

(一)学生情况

一年级是培养学生习惯的关键年级,初入校园的一年级小学生在整理随身物品上存在着以下主要问题:

1.学习用品丢三落四成常态

学生应根据当天的课表提前整理好书本、水杯、跳绳等学习生活用品并有序地放入书包里。但是开学一周内,48位学生中,有近10位学生忘记带当天课程所用的书本,或者水杯等物品,家长频繁替学生送物品到学校保安处。这不仅影响了家长的正常工作生活,也增加了学校保安处的工作负担,对学生来说,更是不利于养成他们的良好学习习惯。

2.书包臃肿沉重乱糟糟

学校课程设计充分考虑学生的学习能力和课程的多样性,学生应该根据每天的课表来整理收纳书包。为了更好了解学生的整理收纳情况,笔者对学生书包进行了一次小调查,发现基本每个学生都把课程中所有的书本放在书包,甚至一些已经完成的练习卷、作业本、跳绳、画笔工具等都塞在书包内。书包里东西又杂又乱,更是非常沉重,每天上下学大部分学生的书包都是接送的家长帮忙拎着。

3.储物空间杂乱难整理

课桌的桌肚也是“重灾区”之一,有限的小空间被学生塞满了各科目的书本,作业本、水杯、餐垫等,更有一些散乱的铅笔、橡皮、画笔等文具。在上课过程中,一不注意就会有物品掉落在地上,发出“哐哐”的声音,影响正常教学秩序。脏乱的桌肚也不能让学生快速寻找需要的书本和作业,影响学生的学习效率。

4.劳动意识薄弱懒得做

上学经常忘带东西,书包课桌肚一团糟,从书包和桌肚里掉落的纸张无人认领。有的学生用完的纸巾掉到地上,都懒得捡起来,都不承认是自己产生的垃圾,甚至有的学生在值日当天想着“浑水摸鱼”,逃避扫地或其他值日任务。

(二)对家长观念的分析

通过一段时间观察、沟通和记录,对所在班级家长进行调研发现,在家庭教育中,家长在学生劳动教育中的问题主要有四个方面:教育目的错位、过分溺爱包办、错误劳动观念、教育方式缺失。

1.教育目标和内容发生错位

班级里的很多家长,只把智力发展当成学生成长和家庭教育的中心,他们对孩子智育培养的过度重视,导致对学生劳动意识和劳动能力的培养的弱化。在多数情况下,家长只关心学习成绩和吃饱穿暖的问题,对于劳动教育基本或者根本不关心,也不配合学校的劳动教育活动。

2.教养观念和方法存在误区

一部分家长片面理解对学生的爱,以为让学生享受好的物质生活,就是对学生最大的爱,在家庭生活中更不让学生做一些力所能及的事情,特别是一些老人照顾子女的家庭,更是过分溺爱,包办衣食住行上所有的事情,不让孩子承担任何劳动和责任,孩子缺乏物归原处的意识,养成了不整理、不及时收拾、乱扔乱放的习惯,导致学生不仅缺失劳动技能,也缺乏对学习的责任心,更导致学生不懂得关爱他人,“爱”成了对孩子的最大伤害。

3.错误劳动观和鼓励影响学生

还有一小部分家长会对孩子说:“你再不好好学习,以后就只能去做扫地的阿姨!”或者说:“你看那些外卖小哥,天天累得要命,也挣不了几个钱,就是因為小时候不好好学习,所以你现在要努力学习!”这些看似不经意间的“激励”话语,传递的是对普通劳动及其劳动者的蔑视,是对最大多数劳动,特别是体力劳动的错误认识。导致学生在学校生活中不愿意参加值日活动,看到地上纸张或者其他垃圾也不愿意主动捡起来,长此以往,孩子势必形成错误的观念,也就不可能具有尊重劳动和劳动人民的思想。

4.正确劳动教育方式缺失

小部分家长有正确的教育理念,认为学习成绩和生活能力相辅相成,在家庭教育中也有意识地引导和锻炼学生的劳动技能,但是这样的家庭劳动教育缺乏系统性,持续性,需要教师根据班级学生情况设计开展科学合理的长程式劳动教育课程。

三、实践案例探索

(一)以改变家长观念为切入点,达成共识初建盟军

基于以上学生和家长实际情况和存在的问题,我进行了有针对性的思考和设计。首先把这个问题放到了班级微信群,希望家长们开始重视孩子整理习惯的养成。但是却收到了很多家长的神回复:崔老师,不好意思!今天XX没带好语文书,都怪我不好,没把它放进去;崔老师,辛苦了!孩子还小,你不要着急,慢慢来,上了二年级会好的;崔老师,下次我们一定整理好,对不起哦……

家长的回复使我陷入了沉思:培养学生良好的整理习惯,这不仅需要班主任的培养,更需要家长的支持与配合。只有家班共育,步调一致,才能培养学生良好的整理习惯。我要努力让家长成为我的教育同盟军,携手助力孩子们的成长。

1.一条微祝贺———与家长缩短距离

信息爆炸的时代,网络媒介成了现在家校沟通的主要渠道之一。于是,我组建家长微信群,拟定了第一条微信:

亲爱的家长:

祝贺孩子们成为一年级小学生啦!从今天起,我们48位家长将和孩子们一起携手共同度过五年的时光。小学一年级是培养学生整理习惯的最佳时期,错过了这段时间,是很难弥补的。家长们,我们一起给孩子们加油哦!

微信一经发出,在近五分钟内就收到了三分之二的家长回复。这是好兆头!看来,家长们对刚入学的学生们状况是非常急切与渴望了解的。就这样我们之间有了共同的目標,距离就拉近了。48个来自不同家庭、互不相识的家长就在微信上组成了一个大家庭。

2.一组微故事———与家长达成共识

48个不同文化背景的小家庭因为一个共同的目标集结在一起,怎样使有着不同教育观念的他们拧成一股绳、劲往一处使呢?一次偶然的机会,一位家长向我推荐了一套非常励志的故事书《爸爸妈妈不是我的佣人》,《成功必须有好习惯》跃入了我的眼帘。于是,每天晚上8:00“听爸爸妈妈讲故事”准时开讲。起先,班级微信群里静悄悄,一周过去了,群里开始有家长呼应:星星爸爸故事中的××,像极了我家的奶奶;有的表示整理习惯很重要;有人说看来是要重视孩子丢三落四的毛病了,现在不会整理,大了怎么办呢?班级微信群逐渐热闹起来,正能量开展蔓延。通过家长间的互相学习,大家慢慢转变了教育的观念,觉得教育不仅是老师的责任,更应该家长主动参与、与老师共同分担,互动共赢,共同成长的过程。

3.一串微讲座———与家长建立盟军

引导家长认识孩子成长规律,在微信群中,很多家长认为孩子的整理太慢了,于是就代替她整理;有的家长说看到孩子整理得乱七八糟,着急上火才动手帮忙的;有的家长觉得孩子小,大了自然会的;有的家长在群里就互相提醒着崔老师让孩子们自己整理书包这项活动的初衷。无论是劳动教育观念欠缺偏差的家长,还是缺乏劳动教育方式的家长,他们可以随时发表着自己的见解,并把自己的好办法拍成小视频,学生做主角,发到班级群,互相借鉴学习,一起进步。家长给孩子学习与锻炼的机会,有了实践,学生获得经验,在不断的实践和试错的过程中成长起来的。在微信群中,家长们互相交流与探讨,实现了自我教育,此时我感到欣慰不已。

(二)以发挥榜样示范作为突破点,激情触行主动入盟

1.榜样示范拍

一个周五的晚上,“听爸爸妈妈讲故事”正常开始。故事会结束,家长们收到了崔老师的一份活动书。通过微信,家长都了解了班级活动“我和书包交朋友”的活动意义———让孩子学会整理自己的书包。

与此同时,我请一位家长把学生整理书包的过程都一一清楚地拍摄下来,通过微信群上传了该视频。建议家长在家依样画葫芦地让孩子学着整理,帮助孩子巩固整理书包的步骤和方法。群里一上传,就引起了家长们的热烈讨论,大家一致认为这方法很好,直观而且比较方便。家长们比对着视频指出孩子在整理书包上的一个个小问题,群里还不断地看到爸爸督促孩子整理书包、指导整理的视频,语气也变得温和,神情也变得愉悦,家庭气氛很融洽。

2.学生成长拍

任何习惯的养成不是一蹴而就的,都需要经历一个过程。这是一个学习的过程,这是一个实践的过程。于是,为了更好地让家长助力孩子们习惯的养成,我设计了一张评价表,每周一晒,请家长把学生们的完成情况发到班级圈,学生们互为学习的榜样,他们的动力更足了。孩子和家长热情高涨,每天晚上7:00之后是群里最热闹的时候。大家各种形式的上传整理书包的图像、视频等。群活动也无形中起到了互相提醒“帮助孩子养成坚持整理”的好习惯。

3.家长助力拍

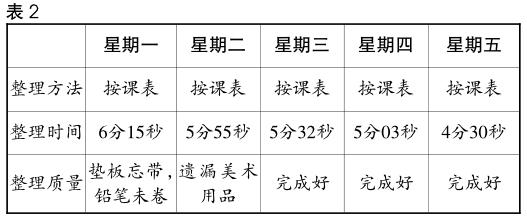

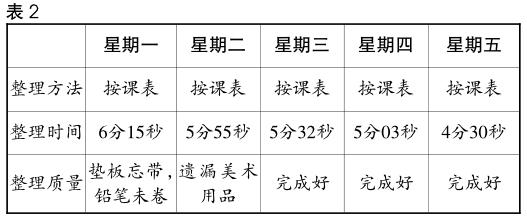

一个月后,孩子们独立整理书包的能力越来越强了。有一天,有位家长根据自己孩子的情况设计了一张个性化的整理表格(见表2),并在群里进行分享。

其他家长看完后,纷纷仿效,也为自己的孩子量身定制了适合自己孩子的评价表,有的家长淘宝购买了章,每天独立完成就给孩子盖章,满5个章,周末就可以满足一个小要求。有家长在群里求助:自己孩子整理书包的速度很慢,始终不见提高。热心的家长们纷纷支招:要了解孩子速度慢的原因是因为不识字不会看课表还是整理书包的方法没掌握?家长们互相探讨,互相学习……

(三)以系列班级活动作为制成点,感悟成长携手同盟

1.“家长开放日”整理习惯初检验

一学期一次的家长开放日来临,家长们满怀期待来到学校走进课堂。他们一定急切地想看到几个月来孩子们是否已经养成了整理的好习惯,并能够自觉地做好整理工作。他们惊讶地发现,在他们眼中永远长不大的宝贝们居然把书、笔盒码得整整齐齐。有几个家长还特意去孩子的桌肚里看看,结果他们发现连桌肚都被整理得很整齐。桌肚里整齐地摆放着两列物品,书籍类和用品类。短短三个月,孩子们的整理练习卓有成效,家长对班主任教育的专业性更加认同。

2.“秋游实践日”整理习惯大检阅

班级是好习惯习得的场所,社会是检验学生成长的最好的平台。在深秋季节孩子们迎来了小学阶段的第一次秋游。在出发前,我一再提醒孩子们带好所带的物品,也提前发信息在微信群里让家长提醒孩子。秋游当天,我收到了五条短信。其中四条是班级当中能力比较弱的几个孩子的家长,担心孩子丢三落四,希望老师提醒物品不要落下。其中一条最让我忍俊不禁:居然是前一条短信的补充,说不要告诉孩子妈妈的担心,他会整理好自己的东西的。这位家长虽然言语中有担心,但是我深深感受到他的骄傲,因为她的宝贝在不断成长。出发啦,孩子的表现却让我惊喜连连,和孩子们聊自己所带东西为什么都带好了。五个小组的孩子们居然都拿出清单,把自己所带物品一一列了出來,所带物品主要分为三类:食品类(面包、水等午餐)、实用类(一次性餐布、垃圾袋、湿纸巾等)、图书、扑克(游戏类)。一个个小书包都被整理得井井有条。

3.“家庭练兵场”整理习惯大延伸

少年若天成,习惯成自然。通过班级大检验和春游的大检阅,显然孩子们的整理习惯已经逐步养成。怎样让习惯成自然?还必须坚持练习。从小书包到大书橱,从小房间到客厅,我们希望爸爸妈妈们创造舞台与机会,让孩子们的整理成为一种习惯。于是我让家委会成员商量,起草了一份倡议书:让每个家庭为孩子设立一个家庭服务岗位,让家成为孩子最好的练兵场,我们携手助力学生的成长。

四、结论反思

(一)家校共育形成合力是培养学生整理能力的关键所在

家庭教育和学校教育都是学生成长过程中的重要组成部分,对促进学生的全面发展意义重大。在培养学生整理能力的过程中,教师需要加强与家长之间的联系,架设沟通桥梁,充分展现家校效能。比如教师可以利用先进的信息沟通技术,构建融洽的家校关系,在与家长进行交流和沟通的过程之中了解学生在家庭中的自理能力及表现,进而调整班级的劳动教育内容,丰富教育形式。另外家长也可以积极寻求老师的帮助,结合学校班级的劳动教育活动有针对性地通过家庭劳动来补充和拓展,真正发挥家校共育的作用,让学生自觉养成爱劳动的行为习惯,体验劳动的艰辛和乐趣,真正意识到美好生活的来之不易,形成正确的劳动价值观。

(二)树立榜样细化要求是培养学生整理能力的有效途径

养成良好的学习行为习惯对小学生日后的生活、学习会有很深远的影响。小学生因为年龄较小,喜欢模仿他人的行为举止,因此在对小学生的劳动教育过程中应该重视榜样教学。小学生对榜样模仿之后,他们自身也成为了别人的榜样,产生一定的自豪感。榜样具有长期性的特点,学生们为了维护自己的榜样地位,他们会以积极的心态和行动维护自己的自身价值,因此,教师在选择榜样时不仅要选取学生身边熟悉的人,更要注重维持榜样的持续性和权威性。

(三)开展主题班会是培养学生整理能力的重要抓手

主题班会能充分发挥集体的智慧和力量,让个人在集体活动中受教育、熏陶,从而提高综合素质。主题班会组织得好,对学生思想的转化和良好班风的形成有不可低估的作用。在班级管理和学生能力培养中,教师要利用主题班会的积极作用,策划具有系统性和针对性的班会活动,让学生在活动中学会、学好。