复掺硅粉及偏高岭土的透水混凝土抗冻性能研究

2021-07-22刘松颜

刘松颜

(吉林省水利水电勘测设计研究院,吉林长春130021)

0 引言

透水混凝土又被称为多孔混凝土,与普通混凝土不同,内部存在较多由水泥浆体包裹的粗骨料堆积而成的孔隙,具有良好的透气性、透水性。[1]然而由于透水混凝土内部的孔隙较多,其强度、抗冻性能与耐磨性能相对较低,如何提高透水混凝土的性能仍然是影响透水混凝土广泛应用的技术难题。

针对提高透水混凝土强度与抗冻性问题,国内外学者提出改变骨料种类、骨料粒径、掺入矿物掺合料等方法以便于提高透水混凝土强度与抗冻性。张茂林[2]在透水混凝土中混合加入一定量的聚丙烯纤维与橡胶集料,结果表明掺加橡胶集料与聚丙烯纤维可以提升透水混凝土的强度。张炯[3]在透水混凝土中掺加粉煤灰、EVA 乳胶及聚乙烯纤维,结果表明透水混凝土的强度及抗冻性均有提高。

矿物掺合料是制备高性能混凝土的重要组成材料,在现代混凝土中应用极为广泛。[4]掺入高活性矿物掺合料可以有效地提升混凝土的密实度,提高混凝土的强度与抗冻性能。微硅粉是冶炼硅铁合金中产生的副产物,主要活性成分是非晶态的SiO2,在透水混凝土掺入微硅粉可以极大地提高透水混凝土的抗压强度[5]。偏高岭土是高岭土经过煅烧后的产物,主要成分除非晶态的SiO2外,还含有大量的AL2O3,可以与水泥水化产物发生二次水化反应和微集料反应,从而提升混凝土密实度,提升强度。已有相关文献表明[6],在混凝土中掺入偏高岭土可以提高混凝土的强度,然而在透水混凝土中还尚未有过多研究。

本文采用不同掺量的微硅粉与偏高岭土取代一定量的水泥制备透水混凝土,以正交设计的方式研究双掺偏高岭土与硅粉对透水混凝土物理及力学性能、抗冻融耐久性的影响,以期为透水混凝土在寒区应用提供一定的参考。

1 试验

1.1 材料

试验采用的水泥为亚泰P.O42.5 等级水泥,密度为3 050 kg/m3;微硅粉,偏高岭土为上海灵动化工有限公司生产。试验采用的粗骨料为长春本地产石灰石碎石,碎石粒径的选取范围在5~10 mm。细骨料采用的ISO 标准砂,细度模数为2.6,砂率为6%。外加剂选用萘系FDN 高效减水剂,减水率为21%,此次试验减水剂使用量为水泥掺量的1%。具体数值见表1、表2。

表1 偏高岭土基本参数

表2 微硅粉基本参数

1.2 方法

搅拌工艺按照CJJ/T 135-2009《透水水泥混凝土路面技术规程》规定搅拌;将骨料倒入60 L 强制搅拌机,倒入50%的试验用水搅拌30 s,加入胶凝材料后搅拌60 s,最后加入剩余试验用水搅拌60 s,最后出料。透水混凝土制备流程:凝胶材料拌合→骨料+50%试验用水搅拌→加入凝胶材料搅拌60 s→加入剩余试验用水搅拌60 s→成型出料。

成型采用手动插捣,将拌合好的混凝土倒入模具的2/3 处,沿四边插捣,填装好后用保鲜膜覆盖在试件表面防止水分蒸发,后放在相对湿度在95%左右的养护室养护,保持室温在20±3 ℃,静置48 h 后拆模。

此次试验场地为吉林省水工程安全与灾害防治工程实验室,力学试验采用YE-2000E 型压力试验机进行,透水试验根据CJJ/T 135-2009 自制透水系数测定工具,冻融试验采用快冻法,仪器采用SKDR-28S 型混凝土自动快速冻融试验机,每间隔10 个冻融循环检测透水混凝土的抗冻性能。

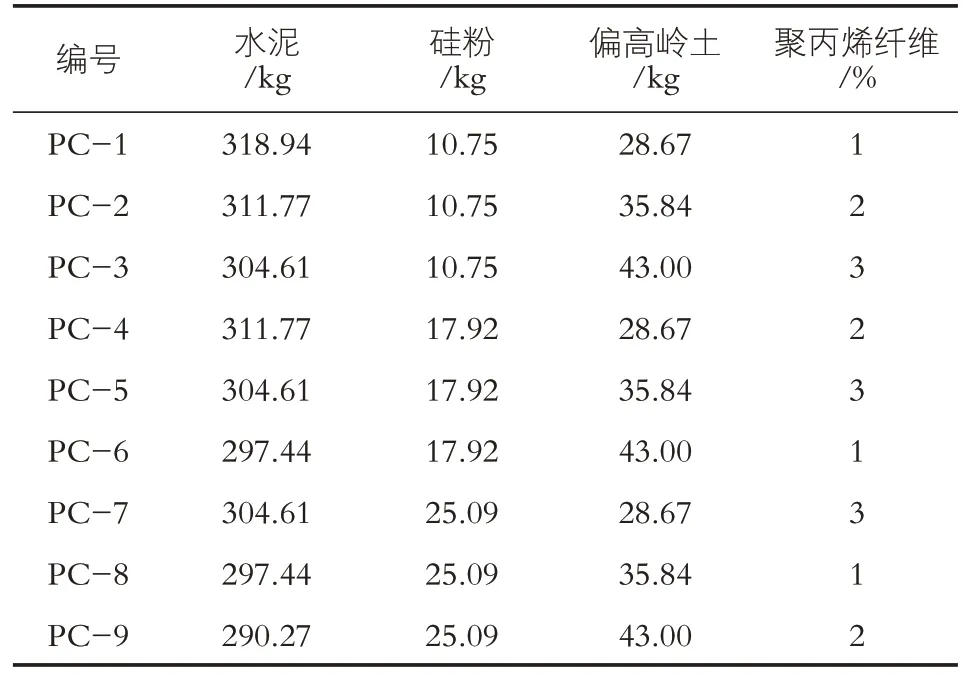

1.3 试验配合比方案设计

此次试验配合比计算依据CJJ/T 135-2009中规定计算,水胶比为0.3,水为103.72 kg,碎石为1 496.95 kg,其他配合比见表3。

表3 透水混凝土配合比

2 结果与讨论

2.1 水胶比对透水混凝土强度的影响

此次试验根据规程推荐选用0.25,0.30,0.35 等3 组水胶比进行试验。经试验发现水胶比为0.30的抗压强度最高,28 d 抗压强度达到14.24 MPa,而0.25 的水胶比试验组28 d 强度只有11.91 MPa,0.35 的水胶比试验组28 d 强度为11.36 MPa。由此可以得出,0.30 的水胶比相对于另外两组来说更适合透水混凝土。

由透水混凝土水胶比与抗压强度关系图(图1)可以看出,透水试件的抗压强度随着水胶比的增大先增大后减小,当水胶比为0.25 时,水泥颗粒不能完全水化,并且浆体的流动性太小,水泥浆体不足以完全包裹骨料,从而影响透水混凝土的密实性,所以抗压强度相对较低;当水胶比为0.30时,水泥颗粒可以充分水化,流动性较好,在制备时水泥浆体可以充分地包裹骨料,增加透水混凝土的密实性,使透水混凝土的强度达到最大值;当水胶比为0.35 时,水泥浆体的流动性过大,在制备时水泥浆体随着时间向下流动,致使透水试件的下半部孔隙堵塞,进而降低透水试件的抗压强度与透水性,故此次试验采用的水胶比均为0.30。

图1 28 d 透水混凝土水胶比与抗压强度关系

2.2 双掺硅粉与偏高岭土对透水混凝土强度的影响

由图1 可知,在不掺入矿物掺合料的情况下,透水混凝土的抗压强度很难达到20 MPa,为保证透水混凝土的强度与实用性,此次试验选用硅粉与偏高岭土作为矿物掺合料代替部分水泥作为外掺料。据国内文献调查,在透水混凝土领域尚未有使用偏高岭土作为外掺料的先例;硅粉可以有效地提高透水混凝土的强度;在混凝土中运用纤维可以有效地防止混凝土的开裂,可以提高透水混凝土的强度,故参考普通混凝土的掺量范围,此次试验设计9 组孔隙率为15%的正交试验,具体水平因素见表4,各组试验测试结果见图2、图3。

图2 透水混凝土的透水系数与孔隙率

图3 透水混凝土的抗压强度

表4 水平因素表 %

结合图2,3 可以发现,在透水混凝土中掺入硅粉与偏高岭土可以大幅度提升透水混凝土的抗压强度,在硅粉掺量7%、偏高岭土掺量10%、聚丙烯纤维掺量1%时试件的抗压强度达到最高,为25.2 MPa,透水系数为2.59 mm/s,远远大于规程中规定的最低透水系数要求(0.5 mm/s),孔隙率为15.5%,与目标孔隙率相差仅0.5%,总体看性能较为优越。

根据正交设计原理,分别计算硅粉掺量、偏高岭土掺量、聚丙烯纤维掺量对透水混凝土的极差值,具体见表5。

由表5 可知,硅粉掺量对透水混凝土抗压强度与透水系数影响最大,聚丙烯纤维掺量对透水混凝土孔隙率影响最大,综合成本、性能等各方面因素考虑,得到的最优配合比为硅粉掺量7%、偏高岭土掺量10%、聚丙烯纤维掺量2%。

表5 抗压强度透水系数孔隙率极差分析

图5 偏高岭土掺量对强度影响

由硅粉、偏高岭土掺量对强度影响示意图(图4,5)可知,透水混凝土的抗压强度随着硅粉掺量的增加而递增,随着偏高岭土掺量增大先增加后减小。硅粉颗粒远远小于水泥颗粒,这些细小的颗粒会填充在透水混凝土的孔隙中,硅粉中的SiO2可以与游离石灰及高碱水化硅酸钙生成火山反应,会生成强度更高并且稳定性更加良好的低碱水化硅酸钙,导致透水混凝土的强度增长。而偏高岭土本身除含有大量的SiO2外,还含有大量的AL2O3,研究表明,偏高岭土可以加速水泥水化进程,在水化反应中形成C3AH6(水化铝酸钙)与CFH(水化铁酸钙),提升混凝土的性能。然而偏高岭土比表面积大,在偏高岭土掺量增加后需增加水量,致使制备出的透水混凝土出料阶段的和易性较差,水泥浆的粘结能力有所降低,从而导致透水混凝土的强度下降。

图4 硅粉掺量对强度影响

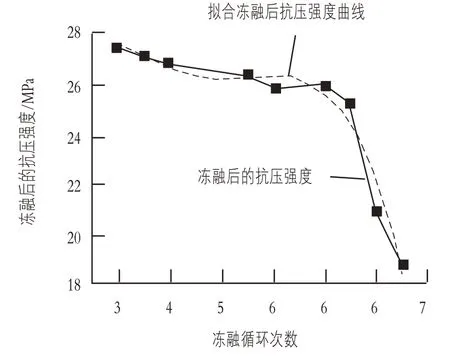

2.3 冻融循环对透水混凝土性能影响

透水混凝土规程中规定:经过冻融循环后,质量损失率大于5%或抗压强度损失率大于20%时即为透水混凝土遭受冻融破坏。依据极差分析法分析影响透水混凝土强度的因素,选取最优配合比制备透水混凝土进行冻融试验。

由于透水混凝土孔隙率大,在抗冻能力上相对较弱,故此次试验抗冻融循环试件每经过10 次冻融循环后测出检测试件的质量损失率、抗压强度损失率。

图6 为透水混凝土冻融后质量损失率曲线,图7 为透水混凝土冻融后抗压强度及拟合曲线,混凝土经过冻融循环后会导致表面的水泥浆脱落,内部中孔隙产生冻胀破坏,导致透水混凝土质量损失与抗压强度降低。由图6 可知,透水混凝土在经历120 次冻融循环时质量损失率仅为1.32%,在经历100 次冻融循环时透水混凝土的抗压强度损失率达到24.2%,发生冻融破坏,与规程中25 次冻融循环相比极大地提升了透水混凝土的抗冻性能。将透水混凝土冻融循环次数与冻融后抗压强度拟合曲线:

图6 透水混凝土的质量损失率曲线

图7 透水混凝土冻融后抗压强度

其中y为冻融后抗压强度,x为冻融循环次数;预测透水混凝土冻融后抗压强度与冻融循环次数关系曲线相关系数达到0.924,说明方程相关性良好。

3 结论

1)硅粉、偏高岭土双掺可以显著地提升透水混凝土的强度,正交设计试验表明:透水混凝土在透水系数满足规程要求的条件下可以达到25.2 MPa。

2)硅粉掺量对透水混凝土抗压强度与透水系数影响最大,聚丙烯纤维掺量对透水混凝土孔隙率影响最大,综合成本、性能等各方面因素考虑,得到的最优配合比为硅粉掺量7%、偏高岭土掺量10%、聚丙烯纤维掺量2%。

3)经过改良后的透水混凝土可以经受100 次的冻融循环,拟合冻融次数与抗压强度、冻融次数与冻融后孔隙率、冻融后孔隙率与抗压强度关系曲线,相关性均大于0.85。