新型可调档式动静脉内瘘穿刺点止血夹的设计与应用

2021-07-21翟从芳

翟从芳

动静脉内瘘是血液透析患者的“生命线”。在我国,多于 80% 的 慢性肾脏病患者采用动静脉内瘘进行透析治疗[1]。动静脉内瘘具有容易穿刺、血流量充分、感染率低等优点,是迄今为止应用较广泛、安全也有效的血管通路[2-3]。动静脉吻合后动脉化的内瘘血管压力增高,每次血液透析须使用16 G穿刺针穿刺,且体外循环抗凝剂的使用,透析后穿刺点止血较困难[4]。目前对动静脉内瘘穿刺点的止血是通过传统的弹力绷带环扎压迫法,该种方式会对整条手臂的血液流通造成阻碍,引起比较强烈的不适感。患者自行松解不易根据实际穿刺情况调节收束力度,且手法繁杂,适用性不够。鉴于此,笔者基于目前存在的内瘘压迫止血护理缺陷,设计了一款新型可调档式动静脉内瘘穿刺点止血夹,并应用于临床,现将其设计制作与应用介绍如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取 2020年1月在本中心以动静脉内瘘为血管通路行血液透析治疗的40例患者为研究对象。纳入条件:自愿参加本研究,依从性高,认知正常;以前臂自体动静脉内瘘为血管通路,规律透析,每周3次,每次4 h;凝血指标和血小板指标正常。排除条件:合并精神、心理疾病者;凝血指标和血小板指标异常者。按照组间基本特征具有可比性的原则分为对照组和观察组,各20例、760例次止血压迫。对照组采用传统的弹力绷带环扎压迫法,其中男12例,女8例;年龄39~80岁。观察组采用新型可调档式动静脉内瘘穿刺点止血夹,其中男10例,女10例;年龄44~75岁。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本次研究均经医院伦理委员会批准。

1.2 可调档式动静脉内瘘穿刺点止血夹设计与制作

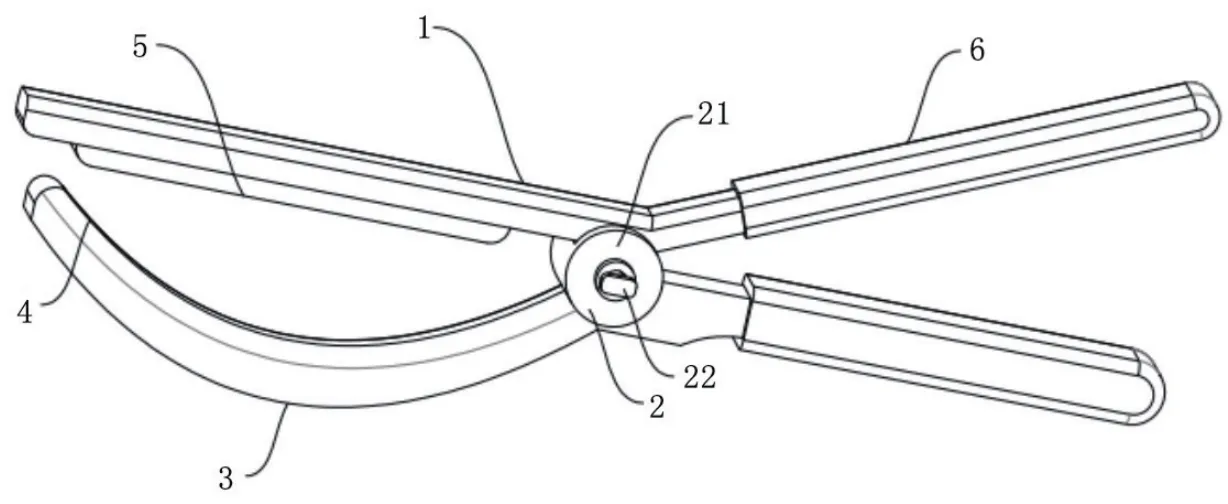

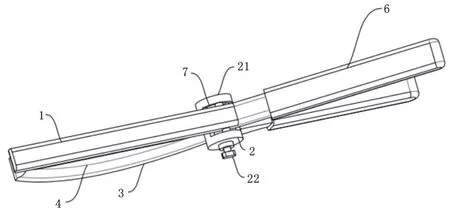

新型可调档式动静脉内瘘穿刺点止血夹,包括上夹板和下夹板。下夹板的中部固定安装有夹力调节机构,夹力调节机构是由外壳、旋转杆、平面涡卷弹簧、定位弹片、弧形弹片构成。旋转杆转动设置于外壳的中部,旋转杆的侧壁上焊接固定有定位弹片,定位弹片与弧形弹片卡接,弧形弹片固定安装于外壳的内侧壁,外壳的上端与上夹板转动连接,平面涡卷弹簧的两端分别与上夹板和旋转杆焊接固定。可调档式动静脉内瘘穿刺点止血夹结构示意图见图1,可调档式动静脉内瘘穿刺点止血夹俯视结构示意图见图2。

图1 可调档式动静脉内瘘穿刺点止血夹结构示意图

图2 可调档式动静脉内瘘穿刺点止血夹俯视结构示意图

1.3 使用方法

血液透析治疗结束后,先用纱布块或棉球按压于穿刺点上方,待穿刺针与皮肤分离后快速拔出,一手拇指立即按压纱布块于穿刺点上方,另一只手取出止血夹,将止血棉对准穿刺点位置夹住。止血夹具有可调档功能,患者根据自身需求调节夹持力度,以有效止血且两端能触摸到震颤为宜。10~15 min后嘱患者再次调节夹持力度直至彻底去除。该止血夹止血点定位准确,止血面积大,受压均匀,操作简便。

1.4 评价指标

观察两组患者穿刺点止血中皮下血肿、针眼渗血以及纱布块移位情况。

1.5 统计学处理

采用 SPSS 18.0统计学软件, 计数资料计算百分率,组间率的比较采用两独立样本的χ2检验。检验水准α=0.05,以P<0.05为差异具有统计学意义 。

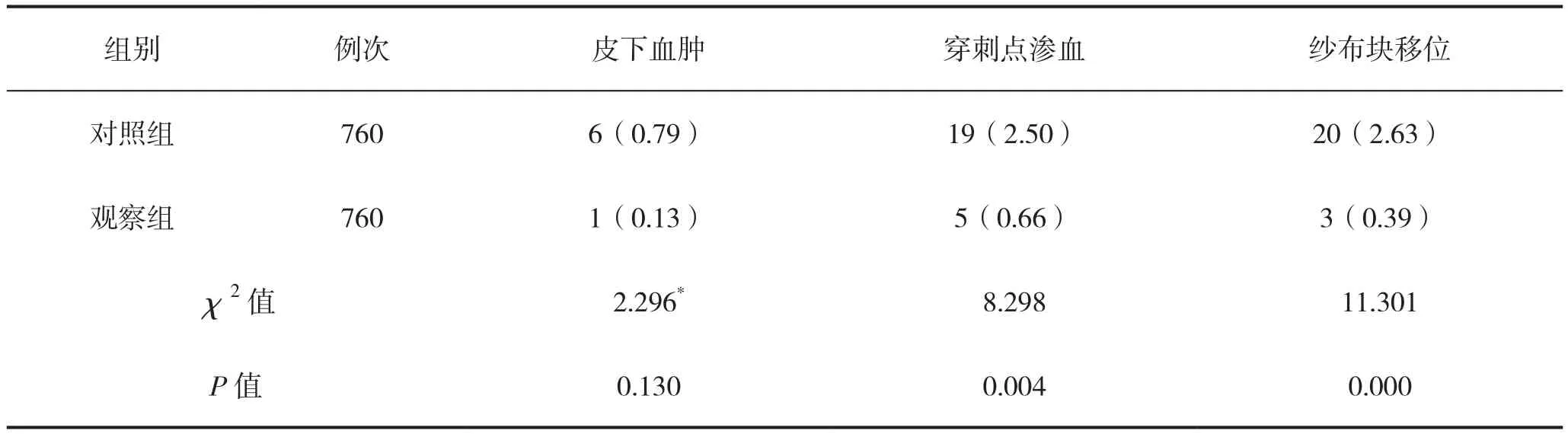

2 结果

观察组穿刺点渗血及纱布块移位率均低于对照组,组间比较差异具有统计学意义(P<0.05);皮下血肿发生率低于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组皮下血肿、穿刺点渗血及纱布块移位情况比较

3 讨论

血液透析患者透析结束后需对穿刺点进行压迫止血,如压迫止血方法不当,不但造成血液丢失,加重贫血,而且还能引起皮下血肿,造成血管内膜损伤及内瘘血流量下降,严重者可导致血管硬化,周围组织纤维化及血栓形成,造成内瘘闭塞,最终导致血管通路丧失功能[5]。因此有效的压迫止血方法是维护患者内瘘功能的重要手段之一[6]。目前常用的压迫止血方法为传统弹力绷带环扎压迫法,此方法对整条手臂的血液流通造成阻碍,容易造成患者局部肿胀、发绀,阻碍血液回流,加速血管瘤的形成。且对于首次内瘘穿刺止血患者而言,操作繁杂,不能有效压迫穿刺点,极易造成皮下血肿,影响内瘘功能。通过观察证实可调档式动静脉内瘘止血夹可有效避免患者操作不当引起的皮下血肿、穿刺点渗血以及放松止血带时造成的纱布块移位发生率(P<0.05)。可调档式动静脉内瘘止血夹操作简便,具有可调档功能,无需家属协助即可自行进行有效压迫止血。可调档式动静脉内瘘止血夹侧面分别铺设有止血棉和硅胶垫可增加患者舒适度,避免全部缠绕造成内瘘侧肢体静脉回流受阻,减少动脉瘤的形成。在透析过程中发生穿刺针脱落、内瘘处血肿等突发情况时,可解放护士和患者的双手,减轻护理人员的工作量,提高护理人员的工作效率、满意度及患者的舒适度[7]。

综上所述,新型可调档式动静脉内瘘穿刺点止血夹能够有效、快速止血,减少内瘘皮下血肿、穿刺点渗血以及纱布块移位,从而减轻医务人员的劳动强度。止血夹一人一用,避免交叉感染。