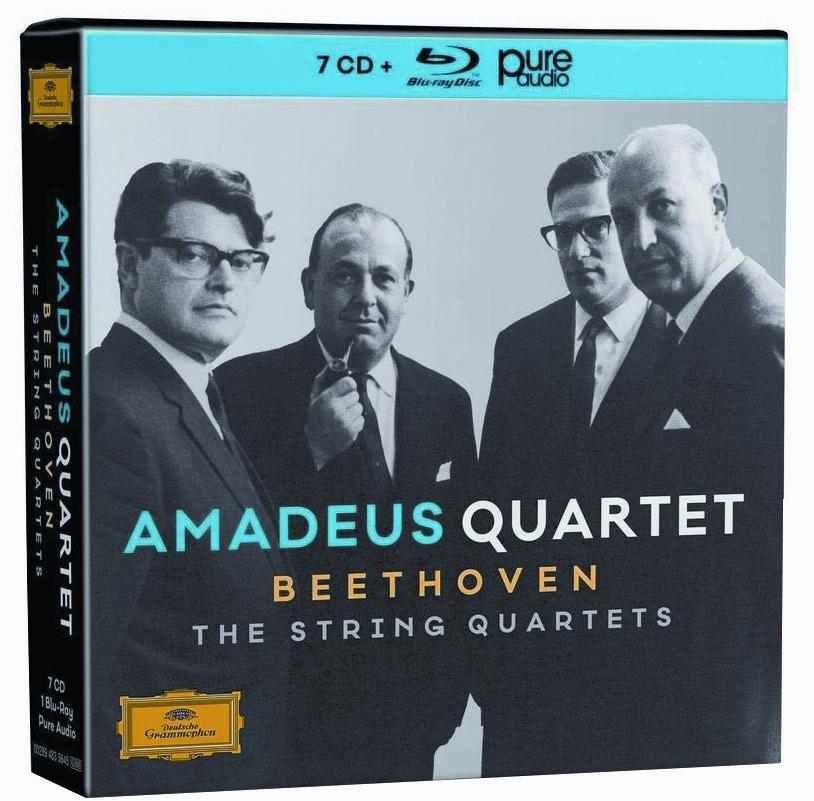

德奥室内乐风格的“再次出发”(下)

2021-07-19张可驹

张可驹

《“拉祖莫夫斯基”四重奏》中的第一号,是贝多芬最庞大的弦乐四重奏之一,演奏时间在四十分钟左右。相较其他演释版本,阿玛迪乌斯四重奏更具凝聚性,音乐起伏较为缓和而非大开大合。或许只有我们注目于作品本身时,才能发现贝多芬对结构中凝聚统一之意念的强化,演释者在保持品位的前提下,确实是怎样表现都不过分的。

从Op. 59 No. 1开始,贝多芬深入探索了四重奏的构思方式,显然作品的规模并非作曲家的着眼点。弦乐四重奏是一个能揭示“原理”的体裁,即音乐素材是如何一步步发展为整部作品的。在这里,作曲家对于如何将简洁的动机不断发展、变化,有着近乎偏执的探索。就以Op.59为例,在这部作品的四个乐章中,贝多芬都使用了奏鸣曲式的结构。“奏鸣曲式”可谓是整个古典时期,关于主题发展的逻辑、动力性与大结构最为精炼的表现形式。但贝多芬却在一部作品的每一个乐章中都采用奏鸣曲式,这的确罕见。想必是,贝多芬希望用奏鸣曲式贯穿四个乐章的乐思,并凸显作品内部的张与弛,表现意境上的对比和反差。

真正高能的基础在于逻辑

奏鸣曲式往往蕴含着古典大师们的智慧,因为它全面呈现了乐思发展的逻辑性。虽用来开篇与收结(写作首尾乐章)很自然,但从始至终地用,还是给人带来拖沓繁重之感。可在《“拉祖莫夫斯基”四重奏》的布局中,贝多芬却通过奏鸣曲式将音乐从“(主题)发展—(乐章)构成—(多乐章)起承转合”等每一环节都紧密联系起来。由此形成的音乐作品,必然进入一种绝对化的意境中,内涵与形式完美融合。

站在演释者的角度,这实有不易。本来“表现原作”这件事,每一层面都有太多的影响因素,都要不斷做出取舍与平衡。而面对“拉祖莫夫斯基”这种极为艰深的作品,四重奏组合的演释之困难,远远超过了纯技巧的层面。正因如此,阿玛迪乌斯四重奏的音乐表现着实显得难能可贵。在Op. 59 No. 1中,阿玛迪乌斯四重奏营造了出一种具有极强推动性的紧张氛围,而这一点,他们并不是单纯依靠提速实现的。他们用三十七分钟奏完全曲,同许多四十分钟以上的演出相比,自然是偏快的。但真正探究那强大到临界点的表现力,我们发现四位大师远不仅上紧了(演奏)时间的发条,他们更加专注于追求饱满而紧密的乐句。

句法之紧凑,演奏张力之强,一方面源于纵向和声的犀利表现,另一方面则是句与句间的衔接。这便需要演奏家既有高屋建瓴的宏观,又在这种俯瞰式的结构洞察之中,去除了所有不必要的张弛幅度,将整个大结构“无情地”摆在听者面前。同时,这也是弦乐四重奏这个体裁进入成熟的标志之一,即四把琴的分工配合越来越平衡。而到《“拉祖莫夫斯基”四重奏》问世时,贝多芬所追求的交响化又将前人的成就更推进了一步。四声部的平衡与独立,在此未必是“更多”,而是更为强势地表现出来。

就演释层面来说,在二十世纪早期,四重奏团已基本解决了以第一小提琴为绝对主导、另外三把琴近乎衬托的状况。然而环顾前辈的、同辈的杰出组合,像阿玛迪乌斯四重奏这样,将每一声部的独立与高能发挥到极致的团体,仍十分罕见。四位提琴家以排练中激烈的争吵而闻名,哪怕在合作演奏时也隐隐透露出竞争的意味。声部结构的清晰层次、层次中所蕴含的力量感,以及微妙的和声效果,在这样的锐利中尽收眼底。由此同横向的线条融为一体,所表现的推进力,同四把琴配合更加温和的演奏,有着天壤之别。

阿玛迪乌斯四重奏演奏的可贵之处在于,他们在对峙与冲突中找到了音响的平衡点,奏出了作品的动力性,这才是原作的本质。以Op. 59 No. 1为例,从演奏艺术的规律来推敲,我们不难发现是原作指导了阿玛迪乌斯四重奏的演释,帮助他们最终形成了标志性的风格。第一小提琴布莱宁在访谈中谈到这个问题,奏鸣曲式本身建立于主题的发展与变化之上,虽有呈示部、展开部的区分,发展的思维却是一直存在的,这一点并不局限于展开部内。

如果能够良好运用Rubato(自由速度)段落,可增强乐句的表现力。依照作品的文法来运用,音乐的律动感也会得到推进。德奥学派不同门类的演释大多都会如此处理,但阿玛迪乌斯四重奏在此却将细节中的张弛去除很多,或者说将幅度收窄许多。与之相对的,就是从个体乐思的发展,从一个段落的结束至另一段落的开始,大师们竭力塑造出一种不容置疑的均衡——速度的均衡,整体节奏稳如磐石;音乐表现的均衡,无论Rubato、分句构思,还是力度、色彩的变化,都是为了将原作环环紧扣的发展逻辑揭示出来。

向着艺术的理想献祭

当阿玛迪乌斯四重奏将乐章由一部分导入另一部分时,其呈现的焦点在于如何表现清晰、流畅的整体结构,以及音乐中的情感。换言之,他们绝不以自由发挥引逗听众的注意力,而是从细微到宏观,将贝多芬建立整个巍然巨构的思路摆在大家面前。坦白说,这样的演释方式听起来是有点辛苦的。但阿玛迪乌斯的音乐家们却能通过演奏说服你:在如此伟大的作品面前,你值得奉献自己的时间,还有精力,收获将远大于付出。

这是一种同消费主义没有任何关系的演奏,音乐家们所做的,仿佛在向伟大——艺术的美与理想——致敬。需要指出的是,阿玛迪乌斯四重奏演释的大方向基本不变,但具体的音乐处理则是完全针对作品的。正如在贝多芬的晚期四重奏中,他们会更大幅度地运用自由速度,而表现中期的Op. 59时,则采用温和而均衡的方式。

《“拉祖莫夫斯基”四重奏》第一号的慢乐章是贝多芬最深刻地描写孤独意境的篇章,作曲家将其标记为很慢且忧郁的柔板(Adagio molto e mesto)。阿玛迪乌斯四重奏拒绝了任何在放慢的过程中,以旋律线的张力强化音乐的表现力及演释者之共鸣的做法。不少组合选择将结构适度地拉宽,气息放长,但阿玛迪乌斯四重奏却毫不妥协地选择了将绵延的气息放入严整的结构中,依旧坚持从主题的塑造,到段与段的衔接都必须严丝合缝。把握时值的严谨,刻画轮廓的严谨,整体音乐表情的严谨,无丝毫松懈之意。

我们不免好奇,这样的控制力哪怕是“修养深厚”的,在呈现时是否会太过理性?恰恰相反,当如此强烈的音乐内容——蜿蜒流淌的旋律线条,被放入那种无可动摇的结构框架中表现时,奇迹般的效果随之产生:音乐内容不断展开的推进力同结构一起,构成惊人的张力。尤其是对比某些组合在此处稍稍放松的演释版本之后,听众会明显感到阿玛迪乌斯四重奏乐团表现出来的张力是从乐谱最深处拉出的,几乎分分钟都趋向白热化。

古典杰作虽然最讲求结构的千锤百炼,但结构本身,也是作曲家不断积累的创作自然沉淀所形成的,他们往往会用结构隐含其内在的情感。

贝多芬以奏鸣曲式构成Op. 59 No. 1的全部乐章,除了对结构的凝练有绝对化要求之外,也是从四个不同的角度探索这种形式的内涵。

阿玛迪乌斯四重奏在作品的第三乐章,先着眼于深层结构,再规划曲情的表现。最终呈现出来的张力,皆是四位大师从“悲伤”中获得的启示,这一启示经由大师们细致地推敲与感受,漫延至全篇,形成了孤独意境。可见音乐作品最终呈现的状态皆是历经潜心探索后,才能喷薄而出。为了整体音乐表现的成就,很多情况下,演奏家约束了细节中的表现。正如副题进入时,因为先前刻画的情感强度已经很大,演释者仿佛利用较大幅度的揉音,既强化副题与主题的性格对比,又对先前主部的演奏层次的调整。与之相对的,大提琴家洛维特却完全没有回应人们的期待(副题最初由大提琴主导),结构与速度无比顺畅地贯通于前段,气息似乎流畅,却依旧因在精短的时值内承载了太多内容,而隐隐徘徊于张力的临界。

理念主导一切,一切成就理念

这样绝对化的理念艺术,必然会覆盖演出的每一层面,并将演奏家与作品完美地融合为一。慢乐章如此高能的奏法,注定了阿玛迪乌斯四重奏整体不会在如歌的弦乐美声中过多沉溺。当然,四人也确实没那么做。就声音的塑造而论,阿玛迪乌斯四重奏有自己的标志性音响。

弦乐四重奏的音响虽然不及管弦乐丰富,却由于是四把提琴的配合,充分显露了弦乐优美的声音与丰富表现力。就德奥一脉而言,布什四重奏提倡质朴素雅的审美理念,那种少用揉音的古雅音色,配合最富有修养的句法,让富于歌唱性的旋律获得了绝佳的表现。在维也纳爱乐的成员中,从二十世纪五十年代的巴雷利四重奏到立体声初期由博斯科夫斯基任第一小提琴的组合,大体上都追求雅致的音响。他们有别于布什组挺拔和嘹亮的音质,揉音更多,色彩更鲜亮,整体音质更柔和。而在美国成为旗帜的布达佩斯四重奏,则是将弦乐美声中最为“如歌”的、人声般的特质充分挖掘。同他们相比,阿玛迪乌斯四重奏的立体声录音确实区分出另一个时代,揉音的运用尤为密集。但更重要的,无疑是为什么大量使用揉音?

阿玛迪乌斯四重奏的揉音与其说是音响构思的一部分,不如说是其技巧和能量的一部分。从这个角度来说,他们的揉音和布什四重奏的少用揉音倒真是殊途同归。如前所述,阿玛迪乌斯四重奏受弗莱什学派影响极大,弗莱什本人一直强调,在追求心靈深度的同时,技巧的完美性必须孜孜以求。发音是最重要的技巧之一,观察弗莱什学派的独奏家,你会看到他们和更古老的演奏风格之间的不同。而作为一个组合,阿玛迪乌斯四重奏的技巧之犀利,已经同前辈有了分界。有观点认为,后来的埃默森四重奏带来了技巧上的革命,但客观地说,阿玛迪乌斯四重奏在六十年代的背景下,在四重奏整体技艺的道路上,起到了有过之而无不及的作用。只不过,技巧对他们而言,只是总体成就中的一部分。前文提到的那种高能、致密的结构呈现,若不是在各自理想驾驭乐器,合奏精度又无懈可击的情况下,是不可能达到的。更老派的布什组或维也纳爱乐一系,有时在精确度方面不是那么严丝合缝,这是时代审美使然。阿玛迪乌斯四重奏却开启了新的时代,在贝多芬Op. 59这样将结构推敲至极限的创作中,如何用高度的技巧为艺术构思服务,这个问题也被推敲到无以复加。

阿玛迪乌斯四重奏的整体音响风格并未摆脱德奥一脉推崇朴素的诉求,但他们也并不倾向于纯粹的音色美(如布达佩斯组,或稍后的意大利组)。单纯就揉音本身来说,该组合展现的高能,自然不是超技独奏家手中灼热的快速。关键就是先前提到的,ASQ的演释以省思宏观的结构为导向,具体的操作就是将不同层面的细节发展的力量提炼出来。音质与揉音中的能量,也是这种构思的一部分。正如他们整体的音响造型——不追求过分宏大的音量与共鸣(更不用说陷入某种瓮声瓮气的效果),而是由四把琴挺拔的线条、内聚的音响,勾勒出音乐家们关于结构的洞察力一样,当结构展现清楚,宏大性自然一目了然。与之相同,速度的紧凑也是以此为立足点。总之,古典杰作高度立体,不同层面都追求完美的特性,直接主导了阿玛迪乌斯四重奏的核心审美。而这样的审美推及演释的每个层面,又产生了人们前所未见的效果,种种奇妙,说也说不完。“小处相加等于完美,完美却非小事。”(米开朗基罗)

或許最直观的说明,就是将他们演奏贝多芬Op. 59 No. 1的录音,同布达佩斯四重奏五十年代的录音相对照。单纯地从时间上说,两次演奏都是三十七分钟。从音响上来说,两个组合表现音色美的技巧都很完整,对揉音的运用相当丰富。然而比照聆听之后,我们会发现自己听到的,有时几乎不像是同一部作品。时值可以相似,但对自由速度的把握却有着天壤之别。布达佩斯组那种老派的亲密对话,在阿玛迪乌斯四重奏的演释中,完全被内在原理的激辩所替代。而对音响的细腻把握,若将布达佩斯组视为探寻某种弦乐之美的理想,对阿玛迪乌斯四重奏而言,则是探寻贝多芬建构作品内在力量的一部分。

有一点需要指出的是,阿玛迪乌斯演释《“拉祖莫夫斯基”四重奏》固然极为高能,却不能再有区别地使用。本文以“拉祖莫夫斯基”中的第一首作为具体的例子来讨论,但阿玛迪乌斯四重奏演释三部作品时,是很注重三者各自差别的。仅举一例,在Op. 59 No. 1的第二乐章,贝多芬将一些和弦写出了尖锐的效果,提琴家们表现时也特别在音响中突出了那种尖锐,强调这是动力性的一部分。而在Op. 59 No. 2的第一乐章,作曲家将主题塑造为桀骜的性格,阿玛迪乌斯四重奏却无比细腻地刻画出音乐性格的层次,而并非在强大的推进力中粗率行事,以突兀为力量。该组合最终营造的推进力量之强,皆有赖于对音乐发展中每个层面的细心,单纯依靠一两点,无论音响的控制、线条的把握,还是Rubato的技巧,都是不可能成就如此无懈可击的宏伟力量与崇高效果的。因此我们不用奇怪,哪怕“客观的”演奏时间几乎完全一致,阿玛迪乌斯四重奏的白热思辨,“听起来”可比布达佩斯组从容的对话快得多——太多、太多了。

阿玛迪乌斯四重奏立足德奥学派的根底,试图走出传统学派的范围之外,自成一体,又反过来成为推动传统前进最强大的力量。纵观录音史所载,了不起的弦乐四重奏团不知凡几,堪称伟大的组合我们也能举出一些。然而,倘若从二十世纪上半叶与下半叶各选出一个代表性的四重奏团,上半叶非布什四重奏莫属,下半叶则恐怕无人能取代阿玛迪乌斯四重奏的位置了。

整体偏奥地利阵容的阿玛迪乌斯四重奏,其巅峰状态在于取传统之精华而尽破樊笼,离开奥地利风格而真正建立阿玛迪乌斯的风格。阿玛迪乌斯四重奏的成员自己曾经表示,他们还是希望能够延续维也纳传统的,事实上他们也完全成功了。马勒有名言:“传统是延续薪火,而非崇拜灰烬。”德奥学派的演释在不同领域,至五十年代基本都发展至最高峰,之后还能更进一步的演释者绝少,阿玛迪乌斯四重奏是真正延续薪火的人。

如前所述,聆听阿玛迪乌斯四重奏演出贝多芬Op. 59的录音并不轻松,但从中却能窥见真正的伟大。“拉祖莫夫斯基”之于创作,“阿玛迪乌斯”之于演释,都仿佛在无可前进之处,实现了一次伟大的“再次出发”。