舒曼的“才”与“癫”

2021-07-19宋扬

宋扬

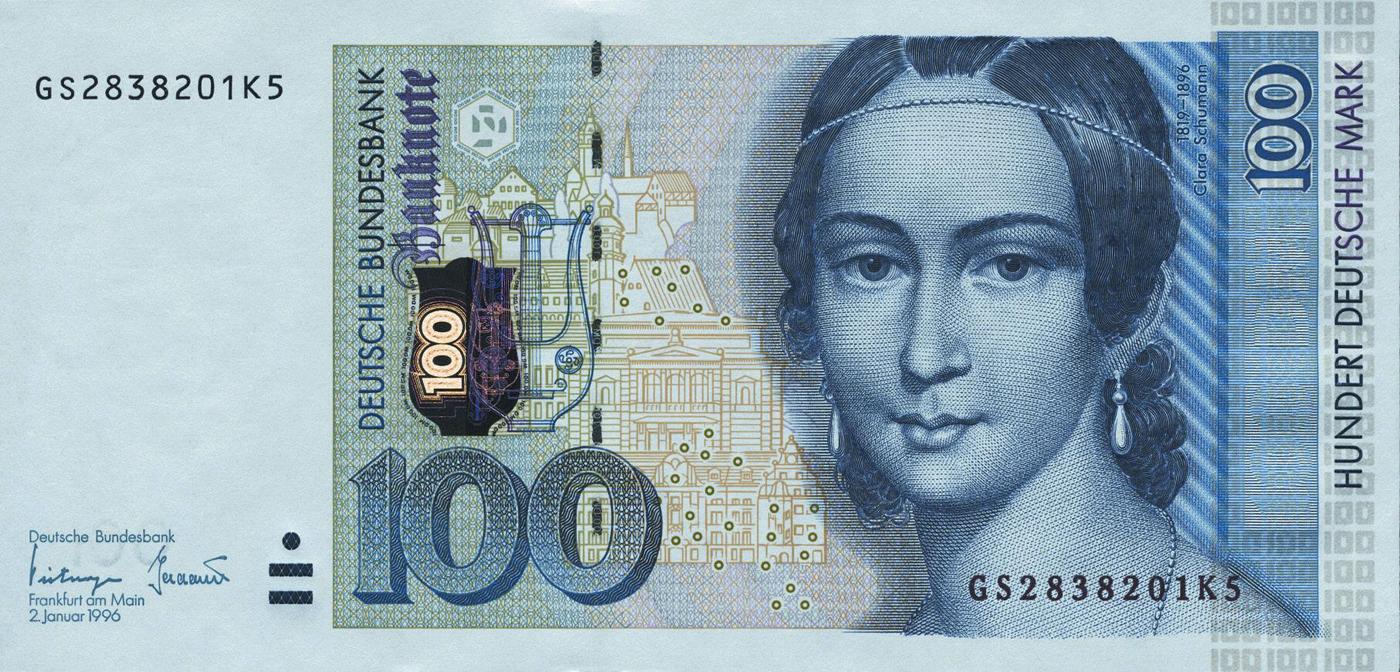

每位古典音乐从业者、爱好者似乎都绕不开一个人,那就是德国作曲家罗伯特·舒曼。不单是罗伯特的大名响彻整部音乐史,他的夫人克拉拉在生前身后也始终有着轰动的名人效应——1996年德国发行的一百马克大钞,正面图案即为克拉拉·舒曼像。那么,罗伯特·舒曼(Robert Schumann,1810—1856)到底是一个怎样的人?他的伴侣克拉拉又为何有如此影响力呢?

在我大致勾勒“舒曼像”前,我必须先承认我是个“舒曼迷”。在很长一段时间里,每当有中外友人问我最推崇哪位音乐家时,我给他们的答案既非巴赫、莫扎特,也非贝多芬、瓦格纳,而是罗伯特·舒曼。何故?只因我对舒曼年轻时的音乐创作及其音乐评论是那样倾倒。他不仅是时代顶尖的作曲家,同时他还是十九世纪最重要的乐评人,舒曼那充满诗意、热情和童心未泯的艺术是那样令人神往。

不少人习惯将舒曼晚期的音乐作品放在与他早年的音乐创作相对等的位置上,但我个人并不认同,这种做法虽对舒曼有利,但并非是实事求是的。在我看来,舒曼早年的音乐创作远胜于他晚期的音乐作品。比如1840年,舒曼幸运地订婚并结婚,在幸福的感召下,他写出了一百四十多首艺术歌曲,这些洋溢着浪漫与美、哲学思辨的歌曲可被归为该类体裁最好的创作,如著名的声乐套曲《诗人之恋》(Op. 48)。而尤值一提的是,舒曼在婚前已写就他几乎所有的钢琴独奏作品,其中最负盛名的经典曲目也大多出自Op. 1至Op. 23。故此钢琴方面,也许只有稍晚写成的《A小调协奏曲》(Op. 54)能与之抗衡。

1996年德国联邦银行发行的新版一百马克纸钞

随着阅历渐丰和生活的复杂化,舒曼却不知怎的,渐渐失去了年轻时的热情与率真,后来再写的东西就颇有小市民的庸俗感。诚然,这也正是舒曼所处时代,即比德迈时期(Biedermeier,1815年至1848年,意译为“贬义”,是十九世纪早中期出现在维也纳的一种艺术流派,影响波及德国、奥地利、意大利北部以及北欧诸国等地,有保守、因循平庸的特征,亦被称作小市民风格)的主要特征。舒曼的清唱剧《玫瑰朝圣之旅》(1852年)就是此类艺术的一个著例,其并非舒曼原本的艺术风骨;《降E大调第三交响曲(莱茵)》(Op. 97)的第二、第三乐章,也是“比德迈”的一面镜子。可以说,此时的舒曼被时代烙下了印记,而不是像贝多芬那样,能颠覆甚至开创一个时代。此外,舒曼于1853年完成的最后一部《小提琴协奏曲》(D小调,无编号作品1)曾被他的好友阻止出版,这也可被看作是熟知舒曼的人不想让他蒙羞的合理建议。果然,这部作品今天被演奏得很少,小提琴名家里大概只有梅纽因和谢林等少数人为它倾注了心血与情感,克莱默也算一个。他们虽宣称该曲“写得很美”——的确是对大师的恭敬之语,但事实上该作远不能和舒曼的《钢琴协奏曲》及《大提琴协奏曲》媲美。

舒曼诞生地茨维考

舒曼

舒曼的夫人克拉拉事后在編订舒曼作品全集时,终“扼杀”了他晚期的一些手稿、初稿,不予公开。从研究一个作者的角度说,克拉拉的做法是极不科学和“武断”的。现代出版业的惯例,是假使编订已故名人“全集”,无论其作品优劣,是成品还是残稿、片段,都要悉数出版,这才是对作者最大的尊重与最全面的评估。例如,我在一本《沈从文精选集》里发现了作者当年未发表的“草稿”;而新版《钱锺书全集》的一部分直接将作者手写稿拿来影印……但作为遗孀的克拉拉·舒曼,为使丈夫的名声少受不佳“遗产”的影响,不单乐谱,她甚至连舒曼年轻时相貌平平的照片都藏匿或销毁掉——其爱夫之心实所共鉴!

音乐创作上,不同时期的舒曼的确差异较大;不过在音乐评论方面,舒曼的极高才华和预见性可称贯通首尾,从未迟钝。比如,舒曼在1831年将同龄人肖邦的音乐和价值介绍到德国,肖邦自此便“声名鹊起”,因而舒曼对肖邦,可说是有着提携之首功。二十多年后,舒曼又同样发现了勃拉姆斯的“天才”,他把洋溢着激赏的评语写入他的乐评并公开,这可被看作是勃拉姆斯一生辉煌事业的发端。肖邦与勃拉姆斯都是在二十岁左右被舒曼“发现”,而通观这两位作曲家的音乐遗存,实可列入整个十九世纪乃至整部音乐史成就最高的音乐家行列。舒曼在音乐洞察力和发掘新人方面的一贯成就,可见一斑。

年轻的勃拉姆斯

肖邦

然而,舒曼毕竟首先是一位作曲家。虽从实际看,舒曼中期和晚期的音乐创作并非“一无是处”,也留下了不少佳作,比如钢琴套曲《森林情景》(Op. 82)、钢琴与乐队《引子与热情的快板》(Op. 92)以及钢琴小品集《拂晓之歌》(Op. 133)等,但与他堪称无与伦比、震古烁今的大量青年时期创作相比,舒曼在作曲上确实走了条“每况愈下”的道路。所以他生前的同行、作曲家德莱赛克曾一针见血地指出:“舒曼早年靠天才作曲,后来靠才干作曲。”

多数作曲家都是越写越好、越写越成熟,但这条普遍的规律却不适用于舒曼,原因何在?其实,这和作曲家的生活境遇关系尤深。舒曼二十岁到三十岁这十年的确奋发有为,能在特别繁杂的环境中始终处于积极和优胜的一方,比如他曾靠一己之力接手了一家报社并担任主笔,他主编的《新音乐杂志》后逐渐成为音乐领域的权威刊物。身为作曲家的他,能乐观地与周遭相融,写出的音乐也是那样一气呵成、情感充沛。舒曼在跟与小他九岁的克拉拉耳鬓厮磨之际也曾对其他女孩投以倾倒的目光,他著名的钢琴套曲《狂欢节》(Op. 9)就并非为克拉拉而作,而是为另一女子所写——一位号称是波西米亚贵族的千金。舒曼甚至曾一度与这位千金短暂订婚,后来在关系终止后,他便以这部作品来纪念逝去的感情。

十九世纪中叶的杜塞尔多夫

舒曼夫妇

与青年时期相比,婚后的舒曼像是变了一个人。首先,他在事业上发展得并不顺利,没有谋得本该属于自己的职位,在杜塞尔多夫,舒曼的指挥才能曾被彻底“否定”。按后来接替他的人的话说:“舒曼根本不适合指挥——他说话声音太小,而且突然就不能坚持了,给人造成的印象是对乐队有恐惧感。”殊不知事出有因,这背后的隐情是他家族遗传的精神疾病,这病先是以剧烈的头痛折磨他,让他周期性地精神失常,后彻底毁掉了舒曼的健康。显然,他保不住这个殷切期盼的职位,而这让罹患的头痛症变本加厉,甚至要经常服用鸦片酊镇痛。

其二,妻子克拉拉如日中天的事业几乎盖过了他的声誉,已然是名满全欧首屈一指的女演奏家了。插句题外话,作为女性,克拉拉的职业和巨大成功在十九世纪的欧洲是个破天荒的个案。凭此以及舒曼夫人的身份,她才始终有着不一般的影响力,如本文首段所提及。但成功的背后也有问题,在二人频繁的旅行演出时,舒曼感到自己只是个陪衬。比如1844年的圣彼得堡音乐之旅,舒曼夫妇收获了成功,但就像编剧和演员的关系一样,如演出成功,容易出彩的是演员,编剧往往被忽视。舒曼妻子克拉拉的演奏使观众为之倾倒,虽然她几乎每场都必弹自己丈夫的作品,但舒曼在此行中感到未得到应有的重视,沮丧的他认定自己多年来一直扮演着妻子的“随从”角色。所有这一切都使得舒曼的病癥愈加严重,他变得郁结、计较、世俗,直至最后“脱胎换骨”。

位于波恩老公墓园的舒曼夫妇合葬墓

就这样,在家族遗传疾病以及一些外在因素的共同影响下,舒曼在职业和生活上都日渐衰落,他经常举止失态。 1848年,舒曼与李斯特在莱比锡会面,这是两人唯一的一次会面,李斯特不知舒曼病情,舒曼突然发病,两人最终不欢而散,此后再未相见。对比舒曼婚前、婚后两个阶段,在两种境遇、两种身心状态下写出来的音乐也会呈现差异悬殊的面貌。

话说舒曼的作品《克莱斯勒偶记》(Op. 16)的第八首《终曲》,这部作品虽是舒曼在早年“健康”时期创作的,但就像小说中的伏笔一样,其实已为其命运写下了“谶语”——这是个几乎不能演奏的怪异段落。它以极弱的音响开端,配以罕见的、荒诞古怪的节奏,乐曲始终在激昂与抑郁间徘徊,其意境与舒曼晚年的境况有些相似。这部作品虽是他二十八岁所写,但多种迹象表明,舒曼早在年轻时便已患有抑郁症。有的音乐学者更是将该乐章说成“疯癫”,实为抑郁症的一个映射。有一次我听霍洛维茨演奏这首小曲,他将音乐中的各种层面——正与邪、明与暗、焦虑与渴望、现实与冥想一丝不差地表现出来,其并行不悖的演释颇得其曲趣之要妙。我想演奏该曲的人一定要有“精神分裂”的手法才能弹好,当然霍洛维茨未身患此病,但极其悲惨的是,四十四岁的舒曼在一次自杀未遂之后真的变成了“疯子”……