黔煤故事

2021-07-19侯楚秋

侯楚秋

煤炭是远古植物被埋藏在地下,经历了复杂的物理、化学反应后,逐渐形成的固体可燃性物质,是人类最早利用的能源矿产资源之一。根据目前的考古证据显示,中国是世界上最早开发利用煤炭资源的国家。

1973年,考古学家在沈阳新乐遗址下层出土的文物中,发现了大量煤精制品,后经测算,这些煤精制品大约是距今6千年前的新石器古人类所制作的,也就是说早在新石器时代,在中华大地上生活的古人类已经懂得开发利用煤炭了。在汉代司马迁编写的《史记·外戚世家》中,第一次记录了煤炭开采的情况。“……窦广国……为其主入山做炭,暮卧岸下百馀人,岸崩,尽压杀卧者,少君独得脱,不死。”由此可知,当时煤炭开采已经形成较大的规模,仅一次矿难就造成了百余人死亡。

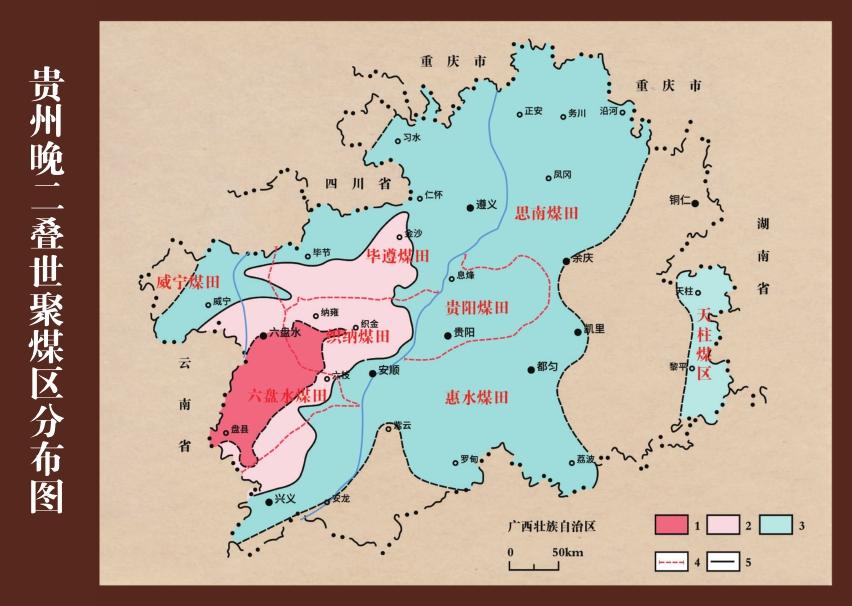

贵州的煤炭大多是在距今约2.5亿年前的二叠纪晚期形成的,具有总量多、潜力大、分布广、煤质好、煤类全的特点,资源储量居全国第五位,素有“西南煤海”之称,是中国西南地区主要的煤炭生产和开发利用的重要基地。贵州煤炭的发现和利用早在明清时期已有文献记载。据清初许缵曾《滇行纪程》记载:“安南至新兴所沿途多煤山。”也就是现在的贵州省黔西南州普安县一带,在当时有着许多的煤山,被到云南为官途经该地的许缵曾亲眼所见并记录了下来。清光绪十二年(1886年)贵州巡抚潘霨见到贵州煤、铁等矿产资源丰富,向朝廷建议实行近代工业化开采。

在中国矿业开发史上,矿业是财税收入的一大来源,也经常发生武力争夺矿山、骗充劳役、欺压煤工等事件,所以历代王朝特别重视对包括煤炭在内的矿业管理。周代設立了“丱(矿)人”这一职务,《周礼》记载:“丱人掌金玉锡石之地,而为之厉禁以守之。若以时取之,则物其地图而授之,巡其禁令。”之后各朝各代矿业机构与专业管理职务一直延续设立,只是在名称上有所不同。元代开始设置诸路洞冶总管府,发布了五条矿业管理条例,这便是矿业法的雏形。到明清时期有了两项关键的基本矿业制度——即采煤执照(窑照制度)和民办煤业政策。采煤执照制度是一项综合制度,其内容及具体监管措施大体上覆盖了煤炭开发的各个领域。只有得到官府颁发的采煤执照,才能拥有合法开采的权利。而民办煤业政策实则是通过招商的方式,吸引民间资本投入,推动煤业商业化发展,大大提高了办窑采煤的效率。

明清时期,没有采煤执照的煤窑,官府发现或经告发,一旦查实,便会立即予以查封。但是官府下令封禁煤窑,不仅仅限于非法开采,比如受封建思想影响,认为某地开采煤矿有伤龙脉,破坏风水而被封闭;或者窑主具有黑社会性质,发生了殴打杀毙窑工的命案,也予以封闭,这是一种惩戒手段;还有一些煤窑因为接近地面的建筑物或其他道路设施,具有安全隐患,为保障民众的人身财产安全而加以封闭。

贵州省地质博物馆收藏的《贵阳丫坡寨查封煤窑碑》拓片,由文史专家安成祥先生亲手拓制并捐赠,是清代贵州地方官府加强煤矿管理的珍贵实物资料和文献资料。该碑至今还矗立在贵阳市花溪区久安乡丫坡寨的寨子中,据碑文记载,道光三十年(1850年),有人在丫坡寨的半坡开窑采煤,压坏了田地,损坏了房屋,直接危及到当地农户的人身和财产安全。贵阳知府接到控告后,亲临现场踏勘调查,下令封闭该煤窑,禁止继续开采。贵阳知府在告示中是这样说的:“当经本府勘明,所开半坡煤洞有碍田庐,断令封闭,永无不法……自示之后,毋得再赴开挖。倘敢不遵,许该地主指名具禀,以凭拿究。”

(编辑/高纬时)