办公空间环境的舒适度控制策略研究

2021-07-19潘逸瀚

潘逸瀚,上海楷林科技楼宇研究院产业研究中心高级经理。毕业于同济大学建筑系,曾就职于华东建筑设计研究院总院(ECADI),任建筑策划经理。现致力于写字楼、商业建筑、产业园区、城市更新、TOD开发等商业建筑在产品形式、产业策略、运营方式等方面的研究与策划。

随着生产生活方式的现代化,人们在室内生活的时间越来越长,对室内环境的舒适度要求也在不断提升。产业转型的背景下,互联网、高科技企业扩张速度加快,办公时间加长。且办公室工作人员以脑力劳动为主,对室内环境参数的变化更为敏感,良好的办公环境在保障办公人员身体健康的同时,还可以提升工作效率。根据中国经济周刊发布的职场人幸福感调查,超过 20% 的办公人员认为室内环境品质会对幸福感产生影响。对工作环境与工作效率之间关系的研究显示,当办公人员对工作环境满意时,其工作效率可提升 14%。

建筑室内环境质量是衡量绿色建筑运行性能优劣的重要组成部分,也是绿色建筑“以人为本”的原则体现。借鉴智能住宅的五恒系统,可提高办公空间室内环境的舒适度。可通过温度、湿度、空气净化、新风配置以及静音 5 个方面控制环境因素,共同营造恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒静五恒环境。同时,这5 个方面落实于控制系统,可分为热湿环境控制、空气品质控制、声环境控制 3 方面。

1 室内热湿环境控制策略

室内热湿环境主要反映了室内环境热物理参数对人体的热感觉和舒适度的影响。空气温度、空气湿度、气流速度和平均辐射温度以及人体的活动和服装直接影响人体与环境的热交换情况,是影响人体热感觉的直接因素。在目前通行的热舒适性评价指标中,PMV 综合考虑了 4 项环境因素(空气温度、空气湿度、风速、平均辐射温度)与 2 项人体因素(人体活动代谢率和服装热阻),应用范围最为广泛。

传统的空调控制系统以单一的温度指标作为控制参数,通过对比实时温度与设定温度的差别,利用控制装置调控室内温度,进而维持用户设定的热湿环境。此类空调控制系统仅将温度作为控制参量,未考虑其他因素,无法满足使用者的热舒适需求。

因此,实现办公空间环境的热舒适需要综合考虑温度、湿度、风速与辐射温度,基于 PMV 指标实现空调系统控制。目前有两种手段。

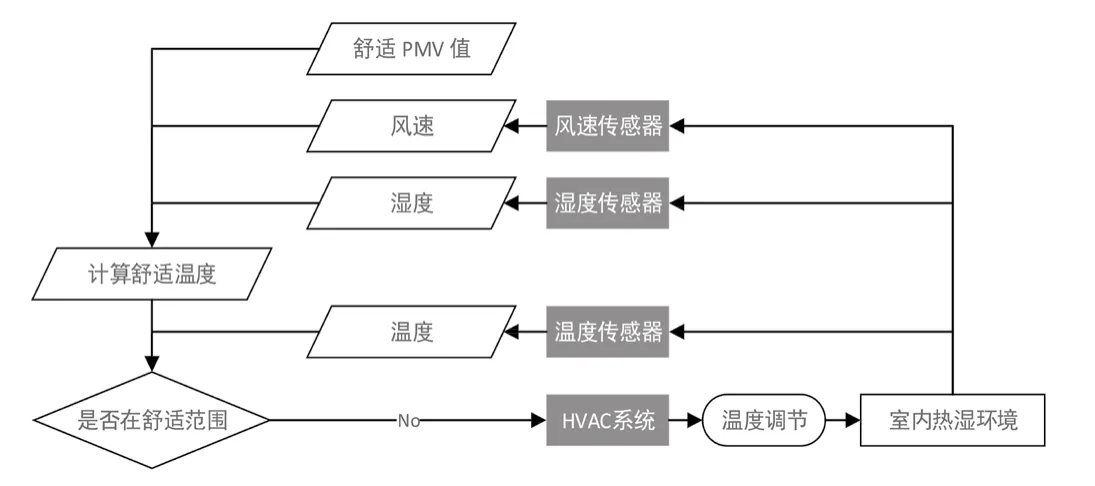

(1)间接控制模式。以环境因素中的一项为直接控制参数,如以空气温度作为主要控制变量。通过传感器监测室内环境的各项因素,通过设定的 PMV 值反向推算舒适的温度范围,再通过空调系统调整温度实现室内热舒适。间接控制模式原理图如图1 所示。

图1 间接控制模式原理图

(2)直接控制模式。以 PMV 值作为控制参数,通过环境因素传感器采集或计算 PMV 数据。若 PMV 值超出舒适度区间,控制器会命令执行器对室内 PMV 值调控,此时对应的执行器就是空调中调节温度与风速的器件,即此时空调控制系统通过温度与风速调控PMV值。直接控制模式原理图如图2 所示。

图2 直接控制模式原理图

实际操作中,间接控制方式更易实现,只需要在传统定温控制的基础上增加一个 PMV 控制器即可,但由于空调的控制方式仍是温度导向,难以实现精准的热舒适控制。直接控制方式通过设定的 PMV 值与实时检测的 PMV 值的对比结果,调节空调的温度与气流速度,进而实时控制 PMV 值,控制效果也相对更好,但设备成本较高。实际的空间环境中,还需通过出风口的设置、地板选材等综合实现室内热湿环境的均匀分布。同时,可通过个人桌面风扇、加热座椅等实现办公人员个人热舒适度调整。

2 室内空气品质控制策略

室内空气品质是指在室内环境内,空气中某些要素对人群工作、生活的适宜程度。在早期的研究中,人们将室内空气品质几乎完全等价为一系列污染物浓度的指标。但随着对人体感受关注的不断聚焦,室内空气品质在以污染物浓度限值作为评判标准的基础上,集中了医学、环境监测、建筑设备环境、居住心理学、社会心理学等多领域知识。

室内空气品质的核心是对污染物的控制,控制策略主要通过 3 种途径实现。

(1)污染源控制。污染源控制指从源头着手避免或减少污染物的产生,最理想的方式是用无污染低污染的材料取代高污染材料。如使用原木木材、软木胶合板和装饰板,而不用刨花板、硬木胶合板等,可减少室内甲醛散发量。

(2)通风。为了改进和提高室内空气质量,除了严格控制各种污染源的释放外,增加换气次数保证送入室内的新鲜空气量也是一项重要措施。按照工作动力的差异,通风方法可分为两类,即自然通风和机械通风。通常认为,自然通风经济、环保,需优先考虑。但由于我国大多数地区气候条件冬冷夏热,且空气品质有待改善,自然通风在引入新鲜空气的同时,容易导致室内热湿环境失衡、空气品质下降。因此办公室内空间常以机械通风为主,以自然通风为辅。办公空间中,局部通风主要用于吸烟室、文印室等会集中产生大量污染物的区域。全面通风是指利用新风系统对整个室内空间进行通风换气,稀释室内污染物。为满足办公人员的舒适度,新风系统应在达到标准换气量的 30% 以上,并且与 CO2传感器联动,保证室内 CO2值在 0.09% 以下,同时可辅以加氧设施保证室内 O2浓度。

(3)室内空气净化。污染源控制可以减少建筑自身产生的污染物,通风可引入新鲜空气稀释室内被污染的空气,室内空气净化成为了重要的空气品质控制策略。常用的室内空气净化技术针对不同类型的污染物与不同大小的颗粒物,需应用不同形式的技术类型,包括纤维过滤技术、静电过滤技术、吸附净化技术、低温等离子净化技术等。在实际的空气品质控制策略中,通常将通风技术与空气净化技术相结合,利用空气净化技术将机械通风系统送入的新风过滤后送入室内。同时,在污染物集中区如工位区等布置小型空气净化器,塑造空气品质良好的工作微环境。

3 室内声环境控制策略

在以往传统的封闭式办公空间中,隔墙阻隔了不同空间之间声音的传播,室内声环境较好。但随着开放式办公空间的流线,室内声环境逐渐成为了办公空间环境的重要部分。噪声会降低办公人员的工作积极性,同时会产生干扰,降低工作效率。对室内声环境的控制主要通过 3 类策略实现。

(1)外围护隔音措施。为避免室外空间、公共空间对室内空间的噪声干扰,需对墙体、楼板、门窗做额外的隔音处理。针对墙体,可在隔墙内部增加隔音岩棉吸音。针对楼板,可增加减震垫满足空气隔声及撞击隔声效果。针对窗户,可采用双层Low-E 玻璃、夹胶玻璃、断桥型材等方式降低噪声量。针对房门,需做好门套密封,控制好门与地面的缝隙处理以及门与墙体密封处理。

(3)设备静音措施。在降低外部空间引发的噪声干扰后,需要对建筑内设备做隔音处理,降低内部的噪声干扰。设备减震采用减震垫、吊装时设弹簧支吊架、风管设消音装置等措施,减少固体传声;管道设套管+连接处封堵+缝隙隔音填充+密封处理,避免缝隙传声。在选用新风系统、电梯设备时应选用低噪声设备。

(4)声环境分区。建筑内外部的噪声干扰可通过技术手段处理进行隔绝,但空间内部由于人体活动引发的噪声则需通过设计管理手段来控制。在办公空间内,需设置专门的嘈杂区域、安静区域和混合区域。如设置专门的讨论区、个人专注工作位、电话间等,以应对不同场景、不同声环境需求的办公行为。在对声音隔绝要求较高的特殊空间,如会议室、高管办公室等,则需在墙面加设软包等吸音材料进一步吸收环境噪声。

通过以上 3 类声环境控制措施,可避免建筑外部、内部对办公空间的噪声干扰,同时可通过分区处理对办公空间内部的声环境做良好的引导,提升办公人员的工作效率与工作体验。

4 结 语

在室内热湿环境方面,可通过基于 PMV 值的热湿环境感应设备以控制 HVAC 系统以实现恒温、恒湿。在室内空气品质方面,在控制污染源后,要结合通风技术与室内空气净化从实现恒氧、恒净。在室内声环境方面,要在外围护隔音、设备隔音的基础上进行声环境分区,实现恒静。结合技术措施和设计措施对办公室内空间环境的 3 方面形成良好控制,最终可打造恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒静的“五恒”环境。