体育产业链对体育企业创新的影响

2021-07-17毕红星齐庭宝

毕红星 齐庭宝

〔摘要〕本文基于万得金融终端118家上市体育企业的截面数据,实证分析了体育产业链定位、分工及集聚对体育企业创新影响的现实状况。研究表明:体育产业链终端环节企业创新能力不强,体育产业链终端环节企业创新机制尚未形成,体育产业链创新能力的培育与发展应从体育产业链终端环节抓起;体育产业链分工对其创新强度的影响呈现出非线性的倒U型变化特征;集聚效应对体育企业创新没有显著的影响作用。依据上述实证研究结果,以新时代体育产业高质量发展为背景,以体育企业市场竞争行为为抓手,结合相关统计数据对体育产业链定位、分工及集聚对体育企业创新影响的内在机制进行定量分析,并提出对策建议。

〔关键词〕上市体育企业;体育产业链定位;体育产业链分工;体育产业链集聚;体育企业创新;创新强度

中图分类号:F062.9;G80-05 文献标识码:A 文章编号:1008-4096(2021)03-0047-09

产业链的分析是产业经济学最需要加强的领域。特别是从最终产品出发,加强对其产业链的分析,不仅可以克服产业结构分析的宏观性缺陷,而且可以增强对产业微观关联性的观察[1]。现代经济要做大,关键要抓产业链,抓产业集群[2]。体育产业发展较为发达主要得益于体育产业集群的形成,通过这些产业集群培育了一定规模的产业链和配套体系,形成了增长极,释放出集聚和辐射效能,最终体现出体育产业效益的倍数增长。可见,产业链研究对于体育产业发展的重要作用。近年来产业链定位、分工及集聚等现象已成为产业组织理论和创新理论的关注热点之一[3]。相关方面研究的紧迫性同样表现在体育领域。并且,关于体育产业链定位、分工及集聚对企业创新影响效应与作用机理的研究尚不多见。对于正面临高质量发展的体育产业,随着新一轮产业革命孕育兴起和科技创新竞相迸发,研究体育产业链定位、分工及集聚对体育企业的影响机理,无疑将有助于提高体育企业和产业创新能力,有助于完善体育企业激励机制,有助于制定科学的体育产业政策。

一、相关理论与文献分析

在区域经济的作用下,体育产业链分工体系不断完善,其集聚程度逐步提升,使体育产业得到快速发展。体育企业创新的内在机制和变化机理受制于多个影响因素。为了揭示制约体育产业发展的深层次原因,以体育产业链定位、分工及集聚为影响因素,以产业组织理论的微观研究视角,对体育企业创新展开分析,旨在使研究更具有现实意义,结果更加符合现实状况。概而言之,对体育企业创新激励与约束的辨析将是一次新探究。

关于体育产业链定位。在体育产业链中,每个环节企业面临技术和市场因素的影响,由于企业技术研发能力和企业市场掌控能力的差异,体育产业链的环节企业形成了各具特色的自身技术优势和市场优势,从而确立了每个环节企业在整个体育产业链和生产最终产品价值链中的地位。体育产业链定位的意义在于:一方面,体育产业链定位使得每个环节企业对于最终形成的价值链的贡献和整个生产活动中利益分配权存在着差异,造成体育产业链在一定空间范围内创新能力的差异;另一方面,体育产业链中生产链和价值链是体育产业链的具体表现形态。体育产业链中生产链分工体系和价值链调配体系的健全与完善对于体育产业链的优化具有重要作用。第一,能够协调体育产业链中生产链与价值链之间的匹配关系,化解由此出现的创新能力與利益分配之间的矛盾。第二,能够培育体育产业链中的主导企业,形成技术(包括技术流程、技术标准以及技术规划等)与市场(包括营销系统与品牌策划等)环节的领先势力。体育产业链定位的精准性主要体现在与价值链调配体系的匹配对应关系。二者合理的匹配对应不但可以发挥体育产业链中主导企业对其他体育产业链主要企业的竞争与合作效应和对本产业链内上下游企业的技术传导与市场销售终端效应;而且可以发挥体育产业价值链利益终端环节收益高的优势,形成技术创新高投入的增强态势,培育以最终收益补偿技术创新投入的可持续发展机制,提升体育产业链技术创新能力和价值链升值能力,加快体育产业链创新成果向产业间、产业内、企业间的转移扩散,实现创新与转移扩散之间的良性可循环发展模式。

关于体育产业链分工。体育产业链分工体系影响其创新。体育产业链分工体系不但涵盖了体育产业链环节企业的分工决策和分工方案,也包括着体育产业链分工的实践层面,分工程度的不同体现在环节企业实施分工决策和分工方案的实践过程中。可见,体育产业链分工体系是通过分工的谋划与分工的实施来影响其创新的。环节企业通过分工与外包形式执行体育产业链赋予的创新发展使命。在体育产业经济学学理层面,体育产业链分工设计和分工实施影响其创新的计量研究,其实证经验研究具有重要的借鉴与推广意义。

关于体育产业链集聚。体育产业形成与发展的动力和载体来源于体育产业集聚。在产业集聚作用下,大量生产相同或相关体育产品的企业以及相关机构在一定地域范围内组成生产网络形式的体育产业集群[4]。这种网络形式的体育产业集群能够带来提高体育产业创新能力的效应[5]。从体育产业集群形成机理的研究视角看,因产业集聚而形成的体育产业集群具有明显的竞争优势,包括规模的外部经济、信息搜索成本的节约和劳动力市场的有效供给等方面体现出来的生产成本优势、产品差异化优势、区域品牌优势和创新优势等[6]。集群内体育企业与业务伙伴和消费者的联系因集聚变得更加紧密,网络中的竞争性关系不断增强,通过专业化分工和协作聚集在一起,竞争从单个企业之间提升到群落之间,形成一种新的竞争模式,激发出技术创新追赶、模仿、学习、启发等效应,有效促进了创新性价值开发活动[7]。体育产业链中体育企业集聚处于“扎堆式”网络模式,尚未形成体育产业集群[5]。这种“扎堆式”体育企业网络模式表现为:一方面,体育产业集群分工类型停滞在产品同质化产业和劳动密集型产业;另一方面,体育产业集群网络缺乏核心竞争优势,创新协作机制缺失等。

目前,关于体育产业链定位、分工及集聚影响体育企业创新的实证研究尚不多见。本文试图对该问题进行实证研究,旨在为体育企业创新研究提供可借鉴的研究经验。

二、模型构建

(一)变量设计

⒈ 被解释变量

随着新时代体育产业高质量发展,相关研究越来越关注体育企业创新强度指标的选择。参照企业创新强度指标的选择范围,即企业投入和产出两个方面指标,通常投入指标包括研发支出和研发技术人员数量,产出指标包括生产新产品销售收入和生产专利产品数量。因此,本文选择体育企业研发和技术革新投入作为体育企业创新强度度量指标。为了充分体现体育企业创新强度的整体性,最终将体育企业创新强度确定为体育企业研发和技术革新投入与体育企业营业总收入之比。

⒉ 解释变量

第一,本文将估计体育产业链定位与体育企业创新强度的关系。体育产业链定位具体是指体育企业生产的产品在体育产业链的位置。投资品、中间产品、最终消费品是企业生产出来产品的三种形态。投资品通常指机器设备等产品,中间产品指零部件、原材料等产品,最终消费品指进入最后销售环节的产品。本文通过设置两组虚拟变量来描述体育企业在体育产业链中的定位,进而说明体育产业链定位对体育企业创新强度的影响。第二,本文将考察体育产业链分工与体育企业创新强度的关系。产业链分工通常是在外包供应和一体化采购战略下进行的。体育产业链分工对体育企业创新影响是一个重要的学术问题,并且体育产业链外包供应的分工状况对体育企业创新影响缺乏实证研究。本文利用万得金融终端中上市体育企业主要供应商数量作为体育产业链分工状况的度量指标。由于体育企业主要供应商数量与其创新强度之间可能存在非线性关系,因而将体育企业主要供应商数量作为解释变量。第三,集聚作用从空间区位和协作互补的视角表现出对体育企业创新的重要影响。同时,将集聚作用纳入体育企业创新的影响因素范畴是符合体育产业链发展的现实状况的。设置三组虚拟变量作为体育产业链集聚影响体育企业创新强度的解释变量,即是否属于一个集群、是否属于一个地区、是否与其主要供应商属于一个地区三组虚拟变量。

⒊ 控制变量

第一,Scherer[8]认为企业营业收入是表示企业规模的变量。朱恒鹏[9]的研究表明,为企业规模与企业创新之间存在较明显的倒U型函数关系。即企业规模与企业创新之间存在非线性关系,因而将以体育企业营业总收入表示体育企业规模。第二,体育企业人力资本是体育企业创新的重要因素。本文设置本科及以上学历员工占比作为体育企业人力资本的控制变量。第三,体育企业品牌有助于提升体育企业创新。因此,设置体育企业是否形成品牌的虚拟变量作为体育企业品牌的控制变量。第四,体育企业创新受制于行业属性的影响。在万得金融终端搜索得到、且相关指标数据齐全的上市体育企业中,涉及7个行业类别,即体育用品及相关产品制造,体育竞赛表演活动,体育场地管理和设施建设,体育用品和相关产品销售、出租与贸易代理,其他体育服务,体育经纪与代理、广告与会展、表演与设计服务,体育传媒与信息服务。与《体育产业统计分类(2019)》相比,尚未覆盖11个行业类别,故无法进行体育产业全类别的考察。因为体育产业是指为社会提供各种体育产品(货物和服务)和体育相关产品的生产活动的集合[10]。因此,本文以属于体育货物产品、还是属于体育服务产品构建一个虚拟变量作为控制变量。第五,所有制属性也是影响体育企业创新的重要因素。作为控制变量之一,本文以属于集体所用制、还是属于私人所有制构建一个虚拟变量来体现。以上变量及其内涵界定如表1所示。

(二)模型构建与研究假设

从体育企业创新强度与各解释变量和控制變量的内在逻辑关系构建研究模型,并在此基础上提出有关的研究假设。

本文的回归模型为:

IDS_i=α_0+α_1 LS_i+α_2 DIS_i+α_3 CIS_i+α_4 SS_i+α_5 HCS_i+α_6 BS_i+α_7 IND_i+α_8 OWN_i+ε_i

其中,i代表n个样本(i=1,2,3,...n),ε为残差项。

体育产业链终端环节企业生产最终产品,而产业链中间环节企业生产零部件产品。产业链表现为产业价值链、产业创新链、产业技术链、产业竞争力链、产业融合链等多种形态,其中,价值链是产业链的重要表现形态。Porter[11]和Kogut[12]认为,价值链内企业间相互作用是产业链价值创造的过程,企业分工与外包就是企业完成价值链增值的过程,由于产业链上不同企业所处的分工环节不同导致环节上企业对整个产业链的价值增值率、竞争力贡献率和创新能力影响程度具有明显的差异。可见,体育产业链上不同生产环节企业对于体育产业链整体所发挥作用和受到体育产业链的影响是完全不同的。进一步分析可知,最终产品销售发生在体育产业链的终端,产业链终端环节企业相对于产业链上游环节企业就拥有掌控产品价值增值的优先权,也因此获得了领先于产业链上游环节企业的体育产业链创新利益支配权,体育产业链终端环节企业成为体育产业链创新活动的最主要利益获得者。此外,由于创新引发的体育产业链中技术链和价值链之间不对称现象的存在,体育产业的主导企业通常会通过降低供应商生产成本的方式,补偿高额的创新投入,进而在一定程度上化解了不对称的冲突。因此,提出了关于产业链定位的假设,对于具有创新能力的体育企业来说,位于体育产业链终端环节的掌控产品销售的体育企业相对于位于体育产业链中间环节或是上游环节体育企业,具有更强的创新能力。也就是说,在体育产业链中,生产投资品的体育企业比生产原材料的体育企业具有更强的创新强度。基于上述分析,本文提出假设1:

假设1:体育产业链终端环节企业相比体育产业链中间环节企业,具有更强的创新。

企业集群状态通常是由企业集群网络类型、企业分工、技术能力水平的动态变化决定的。企业集群类型通常分为群生型和中卫型。核心大企业的存在是中卫型区别于群生型企业集群的主要标志。对于群生型企业集群来说,群生型网络组织结构对于中小企业之间造成的过度竞争使得技术成果转让产生了明显的屏障,也增加了中小企业之间技术创新投资成本,因而群生型企业集群的分工对于体育企业创新强度的影响是不明显的。对于中卫型企业集群来说,由于中卫型网络组织结构中核心大企业的技术专业化优势使得产业组织中不同规模企业的创新形成优势互补,因而群生型企业集群的分工可以促进体育产业链的创新。基于上述分析,本文提出假设2:

假设2:体育产业链的分工对体育企业创新强度的影响是与体育产业链的企业集群状态有关。

体育产业集群内的企业与其他企业相比较具有更为有效的创新。产业集群对区域创新网络的形成起到了催化剂作用[13]。体育产业空间集聚与技术创新相辅相成[14]。体育产业集群所释放的集聚效应不仅能够有效降低创新信息在企业间交易的成本,使得技术创新在企业间形成扩散和溢出,而且能够有效降低创新产品的市场风险和有效形成创新协作、创新网络、创新科研平台的共享经济,使得体育产业集群成为企业创新的载体。基于上述分析,本文提出假设3:

假设3:体育产业链创新与体育产业集群作用密切相关。

体育产业空间集聚仍停留在低水平状态上,体育产业集群发展尚处于低水平阶段,在管理制度不健全的体育市场环境中,产业集聚带来创新信息低成本转移的溢出作用结果致使技术创新低水平地复制与粘贴,将企业间的竞争带入低成本的循环中,进而阻碍体育企业创新。基于上述分析,本文提出假设4:

假设4:体育产业集群低水平状态不利于体育产业链的创新。

(三)数据来源

2019年7月在万得金融终端以“体育”为检索词进行搜索,获取403只股票即上市体育企业。选取2018年度财务报表,结合本文所需要指标经过筛选,去除指标数据缺失的上市体育企业,最终确定118家上市体育企业作为研究对象。其中,沪市A股企业25家、创业板企业18家、深市A股企业5家、中小板企业29家、新三板企业41家,涉及7个行业类别,即体育用品及相关产品制造,体育竞赛表演活动,体育场地管理和设施建设,体育用品和相关产品销售、出租与贸易代理,其他体育服务,体育经纪与代理、广告与会展、表演与设计服务,体育传媒与信息服务。样本企业平均规模为1 493千万元(以2018年营业总收入计算),最小企业为811万元,最大企业为3 487亿元。

三、实证分析

(一)模型多重共线和异方差的检验与修正

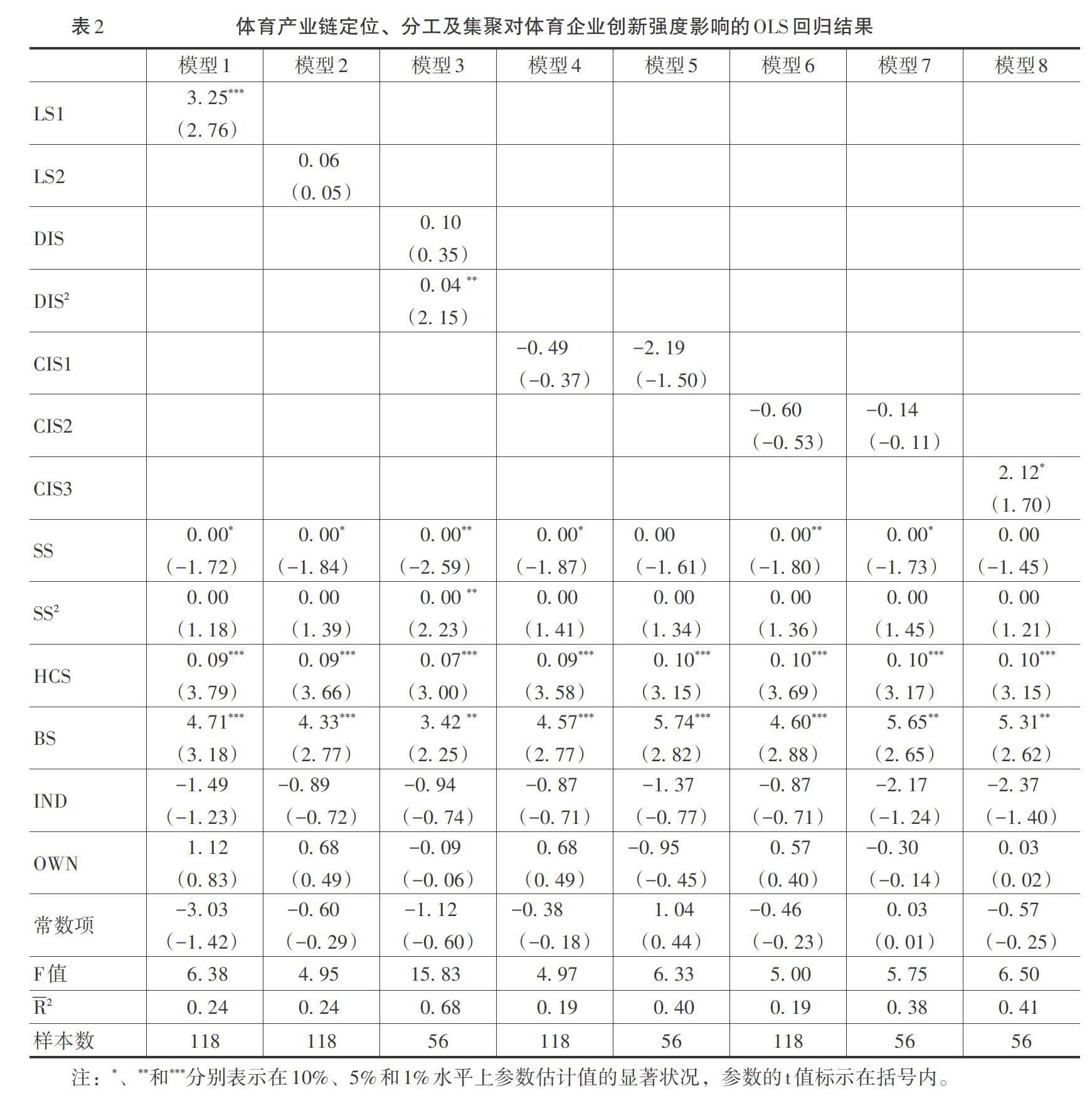

利用Stata软件对模型参数进行OLS估计(结果如表2所示)。为了检验模型可能存在多重共线问题,第一,在Stata软件中运算出Pearson相关系数矩阵,通过观察发现,除了体育产业链集聚解释变量之外,其他解释变量之间的相关系数的绝对值都小于0.32,所以该模型存在一定的多重共线问题。通过逐步回归的方法消除了模型多重共线问题。第二,采取White检验对回归结果进行异方差检验,检验结果接受同方差假设,即表明不存在异方差。这样使得OLS对截面数据估计的结果更为稳健。

(二)实证结果分析

从表2可知,对体育企业规模、体育企业人力资本、体育企业品牌、行业属性、所有制属性5个控制变量全面考察的情况下,不同条件下的回归结果衍生出8个模型。模型1和模型2的回归结果表明,相对于生产中间产品的体育企业来说,生产投资品的体育企业表现出显著的企业创新强度,生产最终消费品的体育企业却没有表现出显著的企业创新强度,即生产投资品的体育企业比生产最终消费品的体育企业具有显著的创新强度。回归结果与假设1的基本判断不一致,即不支持假设1的逻辑分析。

从表3的数据可以进一步发现,在体育企业规模均值方面,生产投资品企业和生产最终消费品企业明显高于生产中间产品企业,并且生产投资品体育企业的企业规模均值高于生产最终消费品体育企业58 091万元。在体育企业创新强度方面,生产投资品体育企业和生产最终消费品体育企业明显高于生产中间产品体育企业,而且生产投资品体育企业的创新强度均值稍高于生产最终消费品体育企业0.61个百分点。同时,对位于被研究体育企业规模均值以上企业比例来说,同样表现出生产投资品体育企业和生产最终消费品体育企业明显高于生产中间产品体育企业,生产投资品体育企业稍高于生产最终消费品体育企业的变化特征。因此,我们可以得出这样的逻辑断定:处于体育产业链下游的企业尚未利用销售创新和品牌创新实现自身市场优势和产业链利益最大化分配权,与我们之前的假设分析完全不一致。在体育产业发展的实践过程中,产业链终端环节企业的创新能力正处于储蓄积累的状态,无法将产品品牌和销售终端的优势释放出来。与此同时,很大程度上受到全球价值链分工体系影响,体育产业一直被动地处于全球价值链的底端,形成了生产中间产品体育企业依赖出口和生产最终消费品体育企业底端代工的低质量发展现象。表3中出口收入占营业总收入1%的企业比例指标中,生产中间产品体育企业和生产最终消费品体育企业居于前列,分别为90.00%和86.96%,生产投资品体育企业却排在最后,为85.96%。然而,生产投资品体育企业的创新强度均值最高。这组数据很好地佐证了体育产业链发展“附加值低和技术创新弱”的现实现象。

为了使模型能够真实地反映出体育产业链分工对体育企业创新强度的影响关系,避开生产中间产品体育企业作为供应商所产生的“数据不干净”影响,在模型3的研究中剔除62家生产中间产品体育企业,仅对56家体育企业进行分析。在模型3中,解释变量供应商及其平方项同时参与回归运算,进一步观察发现,供应商数量表现为不显著相关,而供应商数量的平方项则表现为5%水平上的显著正相关。由此可以推断出,供应商数量对于创新的回归呈现出非线性关系,是一种“下降—上升—下降”的波浪变化,呈现出U型曲线的变化特征。因此,通过模型回归运算得出,供应商少的体育企业具有较高的创新强度;随着供应商数量的增加,体育企业创新逐步减弱;当供应商数量增加到一定程度,体育企业创新开始增强。体育产业链分工与体育企业创新变化就是以这样规律的周期变化进行的。体育产业链分工对其创新的起伏影响作用在体育企业发展过程中是客观存在。第一,对于研发投入大、技术创新能力强的大规模体育企业来说,为了保持市场的技术领先地位,实现产品生产高度系统化目标,厂商经常采取的策略就是减少外包分工和外购零部件等尽可能实现一体化生产模式。因此,高创新强度的体育企业分工是不明显的。第二,中小规模体育企业技术创新性较弱、劳动力资本占比较高的特征较为明显,并且呈现出地区集聚分布的状况。这也就是前面假设中提到的群生型体育企业集群。集聚存在的体育产业链中生产终端产品的主导企业通常将低技术含量生产任务外包给其他小型企业,以此实现行业内的规模经济与专业经济的垄断。这便是分工加强却使得体育企业仍存在较低创新强度的情况。第三,随着体育产业链中处于终端的主导核心企业外包、分包程度越来越大时,体育企业集群的分布状态表现为中卫型,供应商体系对于产业链总体生产任务的有效分擔使得体育产业链核心企业所担心的“技术外溢”效应得以消除,从而使得体育产业链中处于终端的主导核心企业将其全部资源投入到技术创新与研发。这就是上述“当分工加强到一定程度,体育企业创新开始加强”结论发生的现实状况。因此,上述分析证明假设2是成立的。此外,表4的统计数据是对上述分析结论有力的支撑。表4中主要供应商数量三个分段分别对应的企业平均规模和平均创新强度两个指标变化呈现出“高位—下降—再升高”的趋势,再加上主要供应商数量三个分段体育产业链所处行业的变化状况,充分说明这种变化关系与上述结论完全吻合。

在产业集聚的作用下,生产中间产品的体育企业更有可能受到体育产业链中主导企业的影响和作用,更多地得到体育产业链中主导企业的红利,从而降低了对创新的要求。因此,集聚效应影响下的生产中间产品的体育企业不需要更高强度的创新。表3数据显示,生产中间产品的体育企业创新强度(均值为4.33%)低于生产最终消费品的体育企业创新强度(均值为5.12%),由此可以看出,生产中间产品的体育企业创新强度处于较低的水平。在产业集群中,每一个企业不仅都会获得由于集聚而产生合作、模仿以及溢出效应,而且还会受到集聚效应带来的专业化分工的影响。因此,生产中间产品的体育企业因为集聚效应作用很有可能降低创新粘性。然而,模型4是对所有样本的研究。基于生产中间产品的体育企业创新强度的不确定性,我们将剔除62家生产中间产品的体育企业后的模型确定为模型5。这样可以较为准确地反映集聚效应对企业创新强度的影响。如表2所示,模型4和模型5分别为对所有样本和剔除生产中间产品的体育企业后部分样本进行稳健性回归的结果。模型4和模型5显示,体育产业链集聚对体育企业创新强度的影响均为不显著,且集聚变量系数均为负。模型4和模型5的回归结果表明回归结果均不支持假设3。这进一步说明上市体育企业的产业集聚尚未提高企业创新强度,发挥促进集群内企业开展创新活动的作用。进而,模型4和模型5的回归结果却验证了假设4,表明体育企业集群是一种低端水平的集聚,集群发生发展的路径也是一种简单竞争。集群带来的企业间的市场竞争主要表现为复制与照搬低成本的生产要素与低成本技术模式、引进生产设备扩大生产规模等。然而,却没有体现出集群集聚机制所内含的生产中间产品的体育企业分工生产属性和生产终端产品的体育企业价值创新属性的竞争优势。因此,当前体育企业集群所产生的集聚效应尚未提升体育企业创新强度。

体育企业的创新是通过创新投入获得更高的创新收益来实现的,如果创新投入大于创新收益,那么体育企业的创新动力就是消极无效的。体育产业集群作用下的体育企业创新动力机制缺失,并且集聚效应错位。体育产业集群利用其生产要素外溢性和效仿引进低门槛性的优势使得内部个别体育企业的创新信息快速地传播给其他体育企业,进而使得整个体育产业集群的创新收益显著提升,尽管体育产业集群的创新收益明显大于每个体育企业的创新收益,创新收益在个体体育企业上也是大于创新投入的。可是,由于个体体育企业创新投入小于创新效益导致体育企业相应地采取复制、照搬的策略,甚至根本就不进行创新。因此,当体育企业创新动力受到抑制进而变得消极无效时,体育产业集群的集聚作用就会阻碍体育企业创新活动的开展。

表2的回归结果进一步表明,体育企业创新受到体育企业是否属于一个地区的影响是不显著的。主要表现在模型6和模型7中,并且均呈现不显著的负相关。这样的回归结果在一定程度上反映出与体育企业相关的地区等建设布局的目的仅仅是出于政府政绩需求和城市发展建设要求等方面的考虑,并不是依据产业集聚效应促动创新网络形成的协作机制来进行建设布局的。同时,处于一个地区内体育企业存在被政府补贴的现象。这种补贴是伴随着政府想方设法吸引体育企业进驻地区而出现的。减免税收和过度开发利用环境资源是政府吸引体育企业的通行做法。基于这样的背景,体育企业的发展目标更加依赖于政府部门的投入与积累,却忽视了创新动力的培育,并扭曲了创新网络的协作效应,从而严重影响了体育企业创新内生发展动力机制的形成。此外,表2回归结果中模型8显示出体育企业与供应商处于一个地区与体育产业创新强度显著正相关,这充分说明体育企业与其供应商的集聚是有助于提升体育产业创新强度。究其原因,主要因为集聚效应使得体育企业与其供应商之间的关于生产技术、销售以及运输的综合成本降低,进而提升体育产业创新强度。

四、结论与建议

通过对万得金融终端118家上市体育企业的定位、分工及集聚与体育企业创新强度之间相互影响关系的定量分析,形成三个方面的结论:第一,体育产业链终端环节企业创新能力不强,体育产业链终端环节企业创新机制尚未形成,体育产业链创新能力的培育与发展应从体育产业链终端环节抓起。第二,体育产业链分工对其创新强度的影响呈现出非线性的倒U型变化趋势。分工少的非协作化的运行策略适用于高创新性体育企业;分工较多的协作化的运行策略适合于劳动集约型体育企业(群生型体育企业);分工更多的协作化运行策略符合于主导型体育企业(中卫型体育企业)。第三,集聚效应没有体现对体育企业创新强度显著的影响作用。体育产业集群和地区对体育企业创新强度的促进作用表现得不显著。体育企业集聚效应的低水平循环、生产要素模仿与复制局面以及低成本市场竞争环境是造成当前体育产业集群和地区创新不强的主要原因。

根据上述研究结论提出以下建议,以提升体育产业链的创新强度和竞争优势:第一,把握体育产业链终端的集成创新和核心技术的重点环节,精准实施对体育产业创新和竞争力培育政策。第二,分工外包产业政策的制定要充分考虑体育企业内在的特征状况以及外围的制度特征,培育具有核心竞争力的主导企业体育产业链分工是发展方向。第三,体育产业集群规模不断发展扩大的内在机制是由技术模仿向创新协作转变的必然结果,在体育产业集群规模逐步壮大的过程中,对知识产权保护制度的重视程度也在不断地提高,其主要原因在于知识产权保护制度是破解体育企业技术模仿负面溢出效应的有效举措。第四,地区招商引资政策决定体育企业自主创新能力的培育与发展。由优惠招商型政策向创新导向型轉变是地区招商政策改革的趋向。

参考文献:

[1] 刘志彪.产业间产业内、公司内、产品内和产业链——产业研究的视角和方法[EB/OL]. https://www.sohu.com/a/191133256_701468,2017-09-11.

[2] 赵勇.新时代我国体育产业发展战略路径和对策措施研究[J].体育文化导刊,2018,(3):1-7.

[3] 张杰,刘志彪,郑江淮.产业链定位、分工与集聚如何影响企业创新[J].中国工业经济,2007,(7):47-55.

[4] 徐茂卫,郑永芳.基于资源视角的我国体育产业资源整合的实施路径分析[J].武汉体育学院学报,2013,(1):40-43,57.

[5] 方春妮,刘勇.区域体育产业集群发展研究[J].体育文化导刊,2012,(6):97-101.

[6] 方春妮.体育产业集群研究[D].上海:上海体育学院博士学位论文,2009.

[7] 徐茂卫,管文潮.我国体育产业集聚的动力机制[J].上海体育学院学报,2012,(3):57-60.

[8] Scherer,F.M.Size of Firm,Oligopoly,Researchand:A Comment[J].Canadian Journal of Economics and Political Science,1965,31(2):256-266.

[9] 朱恒鹏.企业规模、市场力量与民营企业创新行为[J].世界经济,2006,(12):41-52,96.

[10] 国家统计局.体育产业统计分类(2019)(国家统计局令第26号)[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/tjgz/tzgb/201904/t20190409_1658556.html,2019-04-09.

[11] Porter,M.Competitive Advantage:Creating and Sustaining Superior Performance[M].New York:The Free Press,1985.45.

[12] Kogut,B. Designing Global Strategies: Comparative and Competitive Value-Added Chains[J]. Sloan Management Review,1985,26(4):15-28.

[13] 李森森,刘德胜.企业集群、区域创新网络与科技型小微企业成长[J].东岳论丛,2014,(1):145.

[14] 王桂芳.体育产业空间集聚发展的现状与对策研究——以山东省为例[J].山东体育学院学报,2017,(2):27-31.

[15] 张忠.“体育产业集聚”视角下的体育科技园功效——以上海体育学院科技园为例[J].体育学刊,2010,(3):122-126.

[16] 钟薇.北京市体育产业集聚区的现状和重构设想[J].中国市场,2011,(36):151-153.

[17] 宋昱.我国体育产业的集聚进展与集群演化探论(1994—2012)[J].西安体育学院学报,2015,(1):1-10,21.

[18] 李海杰,邵桂华,王毅.我国体育产业集聚对产业效率的影响研究[J].天津体育学院学报,2019,(6):512-520.

[19] 朱菊芳.体育产业集群网络对企业绩效影响的机制研究[J].体育学研究,2019,(5):71-79.

[20] 姚松伯,刘颖.体育产业集聚对区域经济增长影响的实证分析——基于静态和动态面板数据模型[J].体育科学,2017,(11):21-29,39.

[21] 刘兵,董春华.体育产业集群形成与区域发展关系研究[J].体育科学,2010,(2):48-54.

[22] 刘兵,芮明杰.专业化分工视角下的体育产业集群发展[J].上海体育学院学报,2009,(2):31-33,45.

[23] 周建社,陶成武.产业链视域下省会城市体育用品产业链发展及优化对策研究——以长沙市为例[J].南京体育学院学报(社会科学版),2013,(4):1-6.

[24] 江亮,饶平,胡建忠,等.产业链战略视阈下我国体育用品制造业的潜在危机与谋划[J].北京体育大学学报,2010,(10):13-16.

[25] 李燕领,王家宏.基于产业链的我国體育产业整合模式及策略研究[J].武汉体育学院学报,2016,(9):27-33,39.

[26] 李燕,骆秉全.京津冀体育旅游全产业链协同发展的路径及措施[J].首都体育学院学报,2019,(4):305-310.

[27] 谭丽君. 职业体育产业链运行研究[D].北京体育大学博士学位论文,2008.

[28] 曹庆荣,齐立斌.农村休闲体育资源开发的产业链与生态链耦合模式——基于体育资源嵌入休闲农业视角[J].成都体育学院学报,2017,(4):39-45.

[29] 车雯,张瑞林,王先亮.文化承继与产业逻辑耦合:体育特色小镇生命力培育的路径研究[J].体育科学,2020,(1):51-58.

The Influence of Sports Industry Chain on Innovation of Sports Enterprises:Under the Perspective of Positioning, Division and Agglomeration

BI Hong-xing,QI Ting-bao

(Center for Sports Economics Research,Dongbei University Finance and Economics,Dalian 116025,China)

Abstract:Based on the cross-sectional data of 118 listed sports enterprises in Wind financial terminal, this paper empirically analyzes the actual situation of the impact of the positioning and division of labor of sports industry chain and agglomeration on the innovation activities of sports enterprises. The research shows that the innovation capabilityof enterprises in the terminal link of sports industry chain is not strong, the innovation mechanism of the enterprises in the terminal link of sports industry chain has not yet formed; and the cultivation and development of the innovation capability of sports industry chain should start at the end of the chain; the influence of the division of labor of the sports industry chain on its innovation intensity shows a non-linear inverted U-shaped change feature; the agglomeration effect has no significant effect on the innovation activities of sports enterprises. Based on the results of the above empirical study, taking the high-quality development of sports industry in the new era as the background, taking the market competition behavior of sports enterprises as the starting point, combined with relevant statistical data,this paper makes a quantitative analysis on the internal mechanism of the positioning and division of labor of sports industry chain and the impact of agglomeration on the innovation activities of sports enterprises,and puts forward countermeasures and suggestions.

Key words:listed sports enterprises; sports industry chain positioning; sports industry chain division of labor; sports industry chain agglomeration; sports enterprise innovation; innovation intensity

(責任编辑:韩淑丽)