突发重大疫情下基层政府信任对公民信息不披露意愿的影响机制研究

2021-07-17池毛毛王俊晶王伟军

池毛毛,王俊晶,王伟军

(1.中国地质大学(武汉)经济管理学院,武汉 430078;2.华中师范大学信息管理学院,武汉 430079;3.华中师范大学青少年网络心理与行为教育部重点实验室,武汉 430079)

1 引言

2020年1月,湖北省武汉市突发新型冠状病毒肺炎疫情,数日后疫情席卷全国31个省份。各地地方政府陆续启动重大突发公共卫生事件Ⅰ级响应,全国进入高度紧张的抗疫工作中。由于疫情防控的需要,多地基层政府纷纷针对湖北返乡的务工和学习的人员开展信息收集工作,以确保对风险人群的统一有效管理。然而与此同时,“湖北武汉返乡人员信息被泄露”登上微博话题榜。疫区返乡人员的个人信息被泄露之后,部分返乡人员不断收到骚扰电话和侮辱谩骂消息,甚至其家人都有所波及,已超过正常防控和隔离的范围。个人私密信息的泄漏在很大程度上影响着此次突发重大疫情中公民的信息披露意愿,各地也出现了许多公民不愿意披露(隐瞒)相关个人信息的事件。因此,如何解释突发重大疫情下公民信息不披露意愿的形成机制具有重要的现实意义。

目前相关文献主要聚焦于网络用户的信息披露行为[1],发现“隐私悖论”现象,即用户同时存在隐私担忧和信息披露行为无关或相悖的现象[2]。有学者提出了网络环境下(包括社交媒体、电子商务和电子政务等)用户隐私担忧的测量问题[3],并从隐私计算、有限理性和认知偏差等视角对隐私悖论现象及其成因进行实证研究[4-5]。其中,电子政务相关文献关注到政府信任因素对用户使用电子政务系统[6]和信息披露意愿的影响机制[7]。例如,电子政务交易系统中,Beldad等[7]探索公民对政府使用和处理个人信息的信任,如何影响公民信息披露意愿和系统参与意愿。然而,当前文献存在如下局限:①文献重点研究网络环境下自愿信息披露的用户隐私悖论现象,如社交媒体、电子商务和电子政务等背景下的用户隐私担忧和信息披露行为,忽视了突发重大疫情中非自愿信息披露背景下的公民信息不披露行为和意愿的研究;②文献虽然关注到电子政务系统中政府信任对用户的系统使用和信息披露意愿的重要作用,但是缺乏从基层政府实体角度,研究基层政府信任的具体维度对公民隐私担忧和信息不披露意愿的具体驱动过程。

基于上述现实需要和理论局限,并结合湖北武汉突发重大疫情的背景,本文重点研究了湖北返乡人员的信息不披露意愿的影响机制。具体来说,基于武汉等湖北省重要城市封城一周后,收集从湖北疫区返乡公民的一手调查数据,本文引入刺激-机体-响应框架(stimuli-organism-response,S-O-R),并采用Smart PLS 3.0分析基层政府信任、机体感知(包括隐私担忧、感知风险和感知利益)和公民信息不披露意愿的作用过程。本文对于在突发重大疫情下指导相关基层政府如何有效地促进公民信息披露意愿和提高政府服务满意度等具有重要的理论和现实意义。

2 文献综述和理论框架

2.1 公民信息披露意愿的相关研究

信息管理领域关于信息披露意愿的研究主要聚焦在互联网环境中的用户信息披露问题,并发现用户信息披露意愿的前因要素主要包括信任和隐私担忧。

一方面,信任被视为信任信念,即信任者归属于信任对象的具体信念[8]。这些信念是对第三方信息行为的特定信任和保证,意味着用户做出信任决定时,必须知道其是可靠的、正直的和公平的,并对其善意有所期待[9]。相关研究主要从单个维度(一般信任)[3-4,9]或多个维度(能力、善意和诚信等)[8,10]来衡量信任。Mutimukwe等[4]研究一般信任对用户使用电子政务的信息不披露意愿的影响[4]。Guo等[10]研究移动医疗场景下信任的能力(ability)、善意(benevolence)和诚信(integrity)三个维度对信息披露意愿的具体作用机制。此外,相关文献主要关注用户对在线网站/系统(如社交媒体、电子商务和电子政务网站)的信任,认为信任可以减少其对在线网站/系统的不确定性,诱发用户的依赖心理,使其做出信息披露决定[9-11]。尤其,电子政务网站信息披露研究发现信任不仅与在线网站/系统有关,还与政府实体有关,其认为政府信任会积极影响用户的信息披露意愿[7,12]。

另一方面,隐私担忧一直是信息披露文献关心的重要因素[13-14]。隐私担忧主要指个体对第三方信息行为的焦虑程度[15]。早期学者主要研究隐私担忧的定义和量表。Smith等[15]开发CFⅠP量表(包括收集、未授权的二次使用、不恰当的访问和错误)研究个人对企业组织的信息隐私担忧。Malhotra等[3]提出ⅠUⅠPC量表(包括收集、意识、控制)衡量互联网用户隐私担忧。现有文献根据研究场景的不同,选择的量表或测量内容有所侧重。张玥等[16]从隐私担忧的收集、未授权的二次使用、不恰当的访问和错误四个维度衡量移动社交用户信息披露的隐私成本。Guo等[10]使用单一维度(控制)测量移动医疗用户隐私担忧。相关文献关注在线网站(如电子商务、社交媒体、移动医疗和电子政务)的自愿使用场景,研究发现,用户会因为个人对信息控制权的减少,或担心个人信息的泄露和滥用,从而消极影响信息披露意愿[10-11,17]。

关于信任和隐私担忧之间的关系,目前研究主要分为联想者模型和因果链模型两个流派[18]。首先,联想者模型认为,信任是用户隐私担忧和风险评估过程的主观反映,即隐私担忧影响信任[19]。其次,因果链模型认为,信任是隐私担忧的前置态度及信念,即信任影响隐私担忧[20]。区分两者的关键在于前者是用户通过了解第三方信息行为后所形成的信任,而后者是用户本身既有的知识储备所形成的信任[18]。当前大多数研究采用联想者模型研究互联网用户信息披露意愿,认为较低水平的隐私担忧会增加用户对在线网站的信任,从而产生更强的自我披露意愿[3,10-11]。例如,在针对477个美国家庭在线购买行为研究中,研究者发现隐私问题对在线购买意愿有显著影响,其中最大的负面影响来自隐私担忧对购买意愿的直接作用,以及隐私担忧通过在线商家信任间接影响购买意愿[21]。

综上所述,当前相关文献的局限体现在三点。首先,文献聚焦用户在互联网环境下的自愿信息披露行为和意愿,缺乏对非自愿信息披露意愿的影响研究。尤其,在突发重大疫情背景下,政府强制性收集疫情相关信息如何影响公民的信息不披露意愿尚未有文献涉及。其次,文献虽然关注到电子政务网站中政府信任的重要性,但缺乏探析突发重大疫情背景下基层政府实体发挥的作用,缺乏研究基层政府信任的能力、善意和诚信维度对公民信息披露意愿的影响。最后,现有文献主要基于联想者模型将隐私担忧作为信任(如网站/系统信任)的前置因素,但是因果链模型更适用于基层政府信任,即基层政府信任作为隐私担忧的前置因素,因为基层政府信任是公民既有的知识储备,不同于政务网站/系统等需要获取相关信息后才能建立。

2.2 理论框架

本文理论框架是建立在S-O-R模型的基础上,该模型是认知心理学的基础之一[22]。S-O-R模型认为,人类的复杂行为分为刺激和反应两个部分,人类的行为是受到了刺激所做出的反应,从理论上具体解释了外部环境特征对个体的情感认知反应以及对随后行为的预测作用。其中,S代表外部刺激,O代表机体的内部响应,R代表机体的反应。S-O-R模型在消费行为领域已被广泛应用,代表性的研究有Howard等[23]基于S-O-R建立了“消费者刺激反应模型”、Belk[24]基于Mehrabian等[22]的模型所建立的“电子商务情境的S-O-R扩展模型”。然而,该模型的应用背景主要为互联网情境下的用户购买行为,对于突发重大疫情下公民的信息披露行为则鲜有应用。因此,基于S-O-R模型,本文构建基层政府信任(S)、机体感知包括感知利益、感知风险和隐私担忧(O)和公民信息不披露意愿(R)的理论框架,试图构建突发重大疫情背景下公民信息不披露意愿的影响模型。其中,基层政府信任作为公民接受到外部环境的刺激将会影响到感知利益、感知风险和隐私担忧等机体感知,最终将会促进其相关行为反应(即信息不披露意愿)。本文的概念模型如图1所示。

图1 研究模型

3 假设发展

3.1 基层政府信任对于机体感知的作用关系

信任是稳定社会关系的重要决定因素[25],广泛被用于风险管理[18,26]、电子政务采纳[12,27]和隐私披露[28]的研究中。在突发重大疫情的风险背景下,基层政府在疫情信息收集上发挥着主导作用。然而,基层政府公信力受到了隐私泄露事件和社会舆论等多方面的挑战,公民信息披露与否受到其对政府信任因素的重要影响[7]。公民对基层政府的信任能够提升基层政府工作的可信性和可达性,当公民相信基层政府收集疫情相关信息的行为是负责任的、可靠的,才会表达出积极的信息披露意愿,而不会隐瞒或欺骗。在S-O-R框架中,刺激可激发个体感知的因素[29]。因果链模型和联想者模型分别将信任作为个体感知的前因和后果,公民的既有知识储备和信息可得性是区分两者的关键[18,20]。公民对基层政府固有信任的评估影响了公民的个体感知,即公民越相信基层政府收集信息的能力,其越可能表现出积极的态度和行为。因此,因果链模型更为适用于本文的研究情境。本文的刺激指基层政府信任,是对基层政府能力、善意和诚信的评估[18,25]。

基于因果链模型,基层政府信任将会影响公民在突发重大疫情中对基层政府信息收集的隐私担忧、感知风险和感知利益三个机体感知。首先,公民对基层政府的固有信任程度决定了对基层政府信息收集的隐私担忧程度。隐私担忧是个人对隐私问题的核心感知,是隐私披露中的核心概念[30]。相关文献发现,如果人们建立了对重要实体的信任,就会表现出对隐私担忧程度的降低,并减少对披露个人信息的反感[31-32]。在突发重大疫情背景下,公民常常因为担心个人信息被相关主体不负责任地收集使用,犹豫甚至拒绝披露个人信息(包括隐瞒和编造)。相反地,如果公民对基层政府信任度高,熟悉并相信其专业性能力、关怀和言行一致性,就会一定程度上减少公民的隐私担忧。因此,本文提出如下假设:

H1:基层政府信任负向影响公民隐私担忧。

其次,基层政府信任除了影响公民隐私担忧的程度外,还会对其感知风险产生一定影响。隐私问题的核心包括可能产生隐私泄露或滥用的风险,感知风险同样在隐私披露文献中具有重要地位[30]。研究认为,用户对主体越信任,就越不可能预见到向主体提供个人信息的风险[3,11,33]。在突发重大疫情背景下,公民对基层政府信任程度越高,就会对政府和自身的相关行为(如个人信息的收集)更为自信,从而低估个人信息披露可能产生的风险,即公民的感知风险更低。因此,本文提出如下假设:

H2:基层政府信任负向影响公民感知风险。

最后,关于基层政府信任和感知利益的关系。隐私计算理论认为,当用户被要求披露个人信息时,其会进行风险和收益的计算,进而分析信息披露的阻碍因素和驱动因素[34-35]。感知利益衡量的是用户认为披露个人信息可能获得的收益[23],是影响信息披露意愿的主要机体感知因素之一。公民对基层政府信任越高,就越可能对基层政府相关行为(如个人信息收集)持乐观态度,从而高估个人信息披露可能产生的利益,即公民感知利益更高。因此,本文提出如下假设:

H3:基层政府信任正向影响公民感知利益。

3.2 机体感知内部作用关系

S-O-R框架中第二个组成要素机体“organism”表示个体的情感及认知反应,是刺激和反应之间的重要中介因素。本文将机体感知作为机体重要反应,包括公民的隐私担忧、感知风险和感知利益,这三者之间存在着一定的作用机制。一方面,隐私担忧对于感知风险具有正向作用。例如,有研究将风险信念[3]和感知风险[17]作为隐私担忧与信息披露之间的中介。公民的隐私担忧倾向会强化其对风险的感知[3]。具体而言,在突发重大疫情中,公民对基层政府信息收集所表现的烦恼、焦虑程度越高,就会更容易感知到所可能承担损失的风险,甚至高估风险程度。因此,本文提出如下假设:

H4:公民隐私担忧正向影响感知风险。

另一方面,隐私担忧也存在对感知利益的负向影响。有研究发现,一种单向的偏效应,即用户的消极情绪会获得更多的认知关注,并降低其对积极因素的感知[36]。隐私担忧作为公民对信息隐私问题的核心负面情感,会降低公民对信息披露的积极感知。具体而言,公民对基层政府信息收集的隐私担忧,会进一步减少公民对信息披露产生利益的感知。因此,本文提出如下假设:

H5:公民隐私担忧负向影响感知利益。

3.3 机体感知对于信息不披露意愿的作用关系

S-O-R框架中第三个组成要素机体“response”是个体在意愿或行为上的反应结果,机体感知会导致对信息披露的反应结果。信息不披露意愿是隐私问题最明显的行为反应,能可靠地预测公民的实际行为[30]。突发重大疫情背景下,基层政府通过电子政务系统(网站)、社交媒体和电话访问等方式收集个人信息,若公民认为隐私担忧程度高、感知风险高或感知利益小,就会进行自我保护,导致降低其隐私披露意愿。

有文献研究发现,网络环境中隐私担忧对用户采纳或信息披露意愿有直接且显著的影响。例如,电子商务场景下,消费者可能会出于隐私考虑,而不愿意进行网上购物或个性化服务[10,37]。电子政务相关文献发现,隐私担忧会影响公民的信息不披露意愿[4]。突发重大疫情背景下,基层政府收集个人信息引起了公民对隐私问题(如个人信息泄露或滥用)的担忧,公民表现出越高的烦恼和焦虑情绪,就越倾向于不披露个人信息。因此,本文提出如下假设:

H6:公民隐私担忧正向影响不披露意愿。

感知风险,是指公民认为向相关基层政府部门披露个人信息可能造成损失的程度。有研究发现,在位置感知营销(location-aware marketing)中,对个人信息处理不当可能会导致用户位置数据和身份的挖掘,并增加可能令用户尴尬的情况[35]。这意味着个人信息披露的损失预期,会阻止人们分享其个人信息,甚至提供不完整、不准确或虚假的信息[4,33]。在新冠肺炎疫情中,有不少在外武汉居民的个人信息采集后被公开散布,给其带来了骚扰和不便,并造成了不良影响。因此,具有高度风险感知的公民会在披露个人信息方面表现出自我限制,而不愿意向基层政府披露个人信息,本文提出如下假设:

H7:公民感知风险正向影响不披露意愿。

公民披露个人信息是因为其认为会产生最有利的净结果,即信息披露所带来的效益大于所可能损失的效益。相关文献将感知利益作为用户信息披露的驱动因素,并发现感知利益与信息披露呈正相关[5,38]。个体可能会同意放弃一定程度的隐私,以换取与信息披露相关的潜在利益[35]。突发重大疫情背景下,基层政府通过收集公民个人信息以更好的保护公民健康,例如,公民会被告知是否为潜在接触者或疑似病例,会有更多的机会被提前干预(隔离和诊疗)。这些关乎自身和公共生命健康的利益会极大的降低公民的信息不披露意愿,因此,本文提出如下假设:

H8:公民感知利益负向影响不披露意愿。

4 研究方法

4.1 研究情境

2020年1月,湖北武汉突发新型冠状病毒疫情,并在国内多个省市迅速蔓延。2020年1月23日,疫区武汉宣布“封城”,此后国内多个省市启动公共卫生事件Ⅰ级响应。由此,从疫区返乡的学生和务工人员需要向当地基层政府上报个人的健康信息,并主动进行居家隔离。本文以武汉新型冠状病毒疫情为研究背景,并在多地启动公共卫生事件一级响应后的1周左右,对从湖北返乡到全国各地的学生和务工人员进行大规模问卷调查。

4.2 数据收集及样本特征

2020年1月23日武汉市开始封城,湖北省其他地区也陆续封城。此时在鄂大专院校已经放假,大部分学生已返乡,而一部分在鄂务工人员也已经返乡。因此,本文数据收集对象为在湖北省学习和工作的返乡人员。为了保证调查问卷的科学性和有效性,本文根据相关文献与理论选择了主要变量和题项,并采用两阶段调查法。第一阶段(2020年2月1日—13日),分两步进行预调查。首先,在线访谈了5名湖北返乡人员(包含3名信息系统、图书情报与档案领域的专家),根据访谈结果调整与修改了初始变量和题项。接着,邀请有国外留学经历的信息系统、图书情报与档案领域的专家进行部分英文题项的中汉互译的检查,并生成初始问卷。其次,将初始问卷发放给20名湖北返乡人员(其中回收12份有效问卷),请其就问卷中可能存在的问题提出意见,并根据反馈的具体意见和初步探索性分析结果,在进一步修改完善后形成最终的调查问卷。在第二阶段(2月14日—19日),利用在线问卷调查平台,生成并发布问卷,并采用滚雪球的方式收集在湖北省学习和工作的返乡人员问卷。为了激励问卷填写,对于认真填写的有效问卷随机发放3~6元微信红包。本问卷通过滚雪球方式共有2767名访问者,最终共收得问卷579份,根据被调研者的填写时长和问卷中的注意力题项,删除54份无效问卷。最终回收有效问卷525份,问卷有效回收率为18.97%。具体的样本基本特征如表1所示。从被调研者的返乡区域来看,华中、华东和华南地区占大部分,占比达81.52%。职业分布则以返乡学生为主,占比75.62%;其他返乡务工人员占比24.38%。这与1月23日湖北大部分地区封城有关,高校学生放假较早,大部分学生已返乡。而此时距离春节假期还有一段时间,导致大量务工人员无法返乡。

本文采用比较第一天和最后一天被调查者的方法来检验调查样本是否存在无响应偏差。统计结果显示两组样本在性别、年龄和教育水平等方面不存在统计学上的显著性差异(p>0.1)。因此,本研究中不存在响应偏差问题。

4.3 变量测量

本研究需要测量的变量包括基层政府信任、隐私担忧、感知风险、感知利益和公民信息不披露意愿。其中,“刺激”通过基层政府信任测量,“机体”包括隐私担忧、感知风险和感知利益,“反应”采用公民信息不披露意愿测量。本文采用李克特7点量表,被试者根据对各个题项的同意程度来进行判断(1为非常不同意,7为非常同意)。本文将对各个潜变量的构建方法和过程进行详细说明。

1)基层政府信任

基于以往信任相关文献的模型测度方法[18,25],本文对基层政府信任构建了“反映型-反映型”二阶模型(即一阶和二阶均为反映型模型)。基层政府信任通过能力、善意和诚信三个具体维度反映,分别考察公民对相关基层政府部门能力与专业性、善意与关怀和言行一致的感知。本文采用这三个一阶反映型变量(各包含5个具体题项)来构建基层政府信任,具体题项如表2所示。

2)隐私担忧

Malhotra等[3]关注互联网用户隐私担忧问题,提出隐私担忧由收集(collection)、控制(control)和意识(awareness)三个要素构成。结合在新冠肺炎疫情事件中的适用性,基层政府的信息收集行为是此次公民隐私担忧的关键。因此,基于此次突发重大疫情中公民对相关基层政府部门收集个人信息的隐私担忧,本文采用收集这一个要素来测量隐私担忧,具体3个测量题项如表2所示。

3)感知风险

感知风险的测量主要参考Xu等[35]的研究,测量公民认为向相关基层政府部门披露个人信息可能造成巨大损失的程度,包括4个题项,即会带来被骚扰或歧视的风险;会带来人际交往或生活等方面的损失;会使正常生活有太多的不确定性;会给自身带来麻烦。

4)感知利益

感知利益的测量主要参考Xu等[35]的研究,测量公民认为向相关基层政府部门披露个人信息可能获得利益的程度,包括3个题项,即降低了个人被传染或传染他人的可能性;为个人了解自己是否被传染或传染他人提供了便利;整体上说,对个人是有益的。

5)信息不披露意愿

公民信息不披露意愿主要参考Stewart等[39]、Mutimukwe等[4]的研究,测量在此次新冠肺炎疫情中,公民不愿意向相关基层政府部门披露个人信息的程度。考虑在此次新冠肺炎疫情中,公民不披露信息的表现除了不愿意提供个人信息外,还有可能隐瞒、修改或提供虚假个人信息。因此,信息不披露意愿包括4个测量题项,即拒绝提供个人信息;会采取行动将个人信息从统计名单中移除;会拒绝相关政府部门访问;会隐瞒、修改或提供虚假的个人信息。

本文的控制变量包括性别、受教育水平、年龄、返乡区域和以往隐私侵犯经历,这些都可能会影响到公民信息不披露意愿。其中,以往隐私侵犯经历采用李克特7点量表,公民分别回答对“以前遭到不恰当的侵犯隐私行为的频繁程度高”的同意程度(1为非常不同意,7为非常同意)。

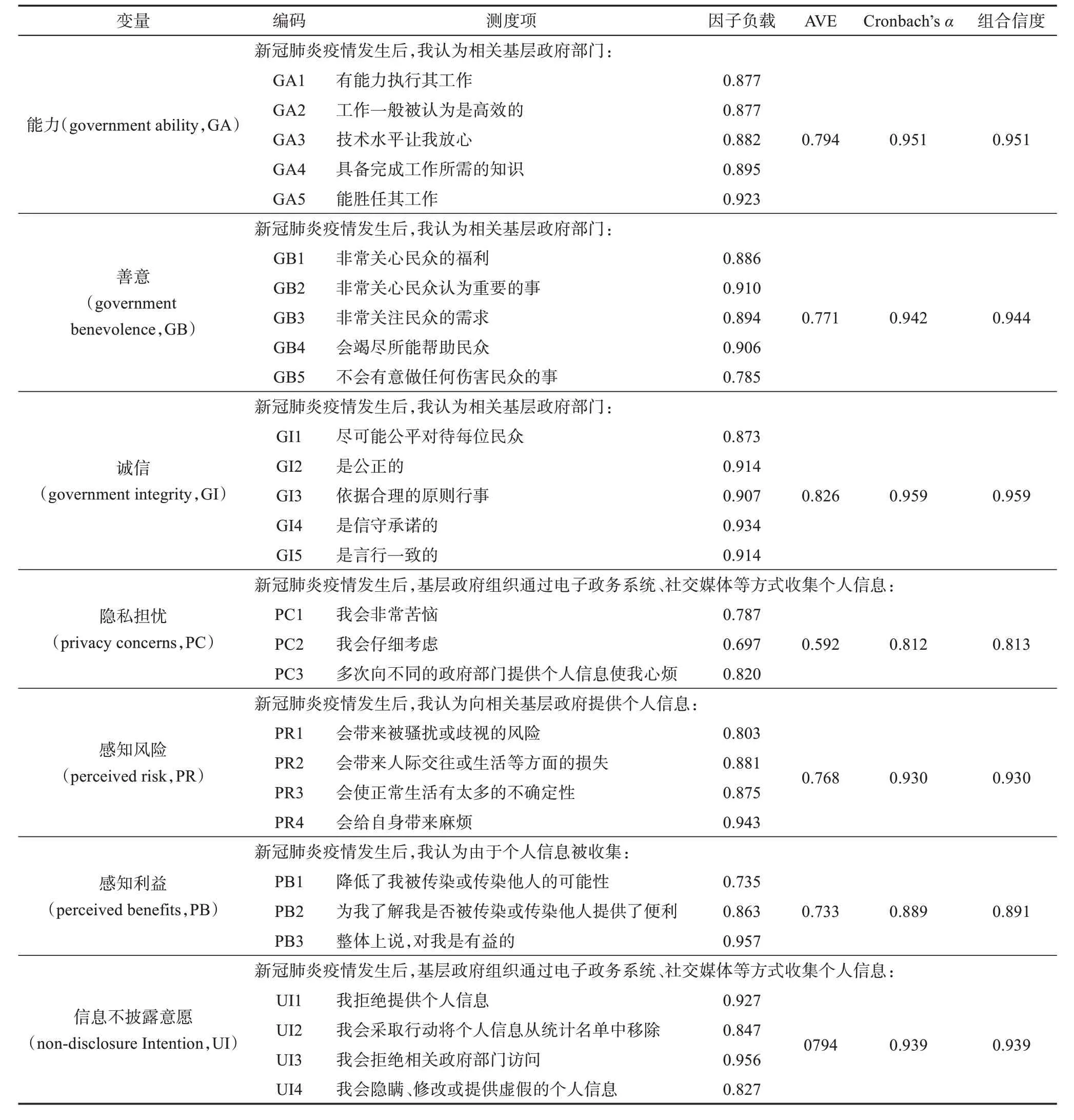

表2 信度和效度检验结果

4.4 共同方法偏差检验

共同方法偏差,是指在同样的测量环境、项目语境、研究本身特征以及被同样的调研对象所造成的自变量与因变量之间人为的共变,是一种系统误差,而这种共变会对研究结果产生误导或混淆[40-41]。在本研究中,构念测量的结果来自同一被调研者,即有可能产生共同方法偏差,故本文对样本的数据进行了检验,检查是否存在上述偏差。首先,本研究进行Harman单因素检验,结果显示第一个因子占所有解释变量的38.62%,小于50%的阈值。其次,采用标签变量的方法[41],本研究在设计问卷时纳入标签变量(个体主义/集体主义的文化维度),并计算每个变量的偏相关系数。研究结果显示,通过共同方法偏差调整后的相关系数与原相关系数没有发生显著变化(r≤0.064,p>0.10)。进一步利用共同方法偏差调整后的相关系数计算模型回归系数的前后变化,结果同样显示主要因变量回归系数的前后差异在0.08~0.11范围内(卡方检验不显著,p>0.10)。综上所述,本文的研究结果不存在显著的共同方法偏差。

4.5 分析策略

本文采用结构方程模型(structural equation model,SEM)对研究模型和假设进行验证。目前,学术界主要存在两种结构方程模型估计方法:基于协方差的结构方程模型(covariance-based SEM)和基于方差的结构方程模型(variance-based SEM)。近年来,有研究者认为,基于方差的结构方程模型,例如,PLS-SEM存在估计不一致的问题。然而,PLS-SEM更加适用于探索性的预测研究,并能够更有效的处理非正态样本数据。研究者发展了一致性(consistent)的PLS(partial least square)方法来进行估计(用PLSc表示)[42]。PLSc估计方法是使用渐近正态估计(asymptotically normal estimators)。PLSc核心的计算方式为两阶段最小平方法(two stage least square,2SLS),2SLS可以各自估计每一个方程,是一种使用有限信息的技术[43]。本文采用Smart PLS 3.0软件进行数据处理,为了保证估计一致性,分别采用一致性的PLS估计算法和一致性的PLS拔靴法(Bootstrapping)对模型进行验证。

5 数据结果

5.1 测量模型结果

首先,本文分析反映型潜变量的信度和效度。关于信度方面,本研究采用Cronbach'sα系数与组合信度(composite reliability,CR)进行信度检验。如表2所示,主 要 构念的Cronbach'sα系数与CR值在0.812~0.959,表明各个变量的信度都较高[44]。关于效度方面,测量模型中各个变量的因子负载均在0.6以上(其中,二阶反映型构念即基层政府信任的3个一阶反映型变量的因子负载也在0.6以上,如图2所示),均符合因子载荷的门槛值。同时,主要构念的平均方差提取值(average variance extracted,AVE)均大于0.5,表明本研究的测量模型具有良好的收敛效度,如表2所示。此外,各变量的AVE的平方根均大于各个潜变量之间的相关系数,如表3所示。因此,本研究的量表具有较高的区分效度[44]。

图2 基层政府信任的二阶反映型模型

表3 相关系数和AVE平方根

5.2 结构模型结果

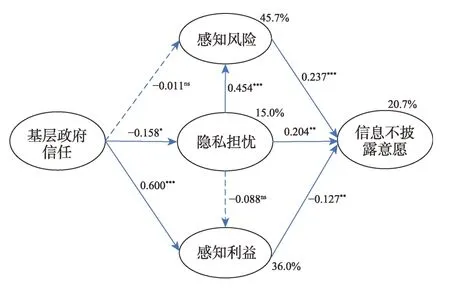

本研究中基层政府信任被设计为“反映型-反映型”二阶模型。根据前人研究的惯例[45-46],采用两阶段偏最小二乘法估计结构模型。具体来说,第一步,估计所有一阶潜变量的变量得分;第二步,将所有的一阶潜变量得分作为观测项目代入结构模型并求出估计结果。为了得到一致性的估计结果,第二步采用一致性(consistent)的PLS方法(Bootstrapping,N=5000)进行路径分析,路径分析结果如图3所示。模型的SRMR指标值为0.073,表明模型的拟合度较好[47]。

图3 模型结果

结果模型的检验结果表明:①基层政府信任显著负向影响隐私担忧(β=-0.158;p<0.05),并显著正向影响感知利益(β=0.600;p<0.001),然而,对感知风险的负向作用不显著(β=-0.011;p>0.10),因此,结果验证了假设H2和H3,而H1没有得到支持;②隐私担忧显著正向影响感知风险(β=0.454;p<0.001),而对感知利益的负向作用不显著(β=-0.088;p>0.10),验证了假设H4,而H5没有得到支持;③感知风险(β=0.237;p<0.001)和隐私担忧(β=0.204;p<0.01)均显著正向影响公民信息不披露意愿,感知利益则显著负向影响公民信息不披露意愿(β=-0.127;p<0.01),验证了假设H6、H7和H8。另外,除了性别以外,其余四个控制变量对公民信息不披露意愿没有显著影响。

最后,本文使用Blindfolding程序分析主要因变量的预测相关性。数据结果显示,所有因变量的q2均大于0(0.024~0.349),且大部分因变量达到了强预测相关性的门槛值0.35[48]。

5.3 进一步分析

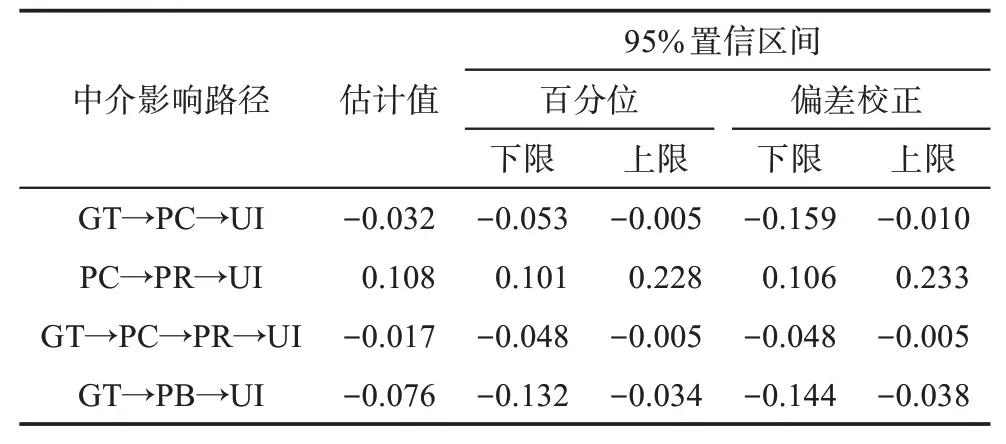

本部分进一步检验模型的中介效应。本文采用Bootstrapping来检验隐私担忧、感知风险和感知利益的中介作用。本研究将Bootstrapping的再抽样次数设置为5000次。中介分析结果如表4所示。研究结果显示:①隐私担忧在基层政府信任对公民信息不披露意愿的影响过程中的中介作用显著(基层政府信任→隐私担忧→信息不披露意愿);②感知风险在隐私担忧对公民信息不披露意愿的影响过程中的中介作用显著(隐私担忧→感知风险→信息不披露意愿);③隐私担忧和感知风险在基层政府信任对公民信息不披露意愿的影响过程中的中介作用显著(基层政府信任→隐私担忧→感知风险→信息不披露意愿);④感知利益在基层政府信任对公民信息不披露意愿的影响过程中的中介作用显著(基层政府信任→感知利益→信息不披露意愿)。最终发现了隐私担忧、感知风险和感知利益在基层政府信任和公民信息不披露意愿之间的关键中介作用。

表4 中介效应的Bootstrapping分析

6 结果与讨论

6.1 主要发现

1)基层政府信任对于机体感知的作用

本文发现基层政府信任对于机体感知(包括隐私担忧、感知利益和感知风险)的具体作用机制。首先,基层政府信任正向影响公民感知利益。公民对于基层政府信任度越高,将会促进其对于信息披露的感知利益。具体来说,对于基层政府在能力、善意和诚信三个维度形成的先验知识越正向,公民越会认为信息披露的利益高。现有文献主要引入隐私计算理论研究感知利益对用户在线网站使用意愿或信息披露意愿的积极影响,忽略了用户固有信任对感知利益的积极影响[33,49]。本文进一步扩展了该类文献,发现了基层政府信任对于公民感知利益的增益作用。其次,本文还发现基层政府信任负向影响公民隐私担忧。因此,公民对于基层政府的信任度越高,将能够降低其对于基层政府信息收集的隐私担忧。当前文献主要采用联想者模型研究隐私担忧对信任的负向作用,认为信任是隐私担忧的主观反映[10-11],忽略了公民基层政府信任对于隐私担忧的负向作用,本文的发现进一步扩展了信任因果链模型的适用情境。最后,基层政府信任对于感知风险的负向作用不显著,即该负向作用没有得到证实。这表明了基层政府信任的提高对于降低公民感知风险不起作用,这可能是由于隐私担忧中介作用的存在,即基层政府信任主要通过降低公民的隐私担忧而进一步影响感知风险。

2)隐私担忧对于感知风险和感知利益的作用

本文发现了公民隐私担忧对于感知风险和感知利益的作用机制。一方面,隐私担忧正向影响感知风险,即公民对于基层政府信息收集的隐私担忧程度越高,就越容易提升其对于相关风险的感知。先前信息披露意愿文献主要研究在电子商务、社交媒体、电子政务使用情境下隐私担忧和感知风险的关系,发现隐私担忧正向影响感知风险[17,49],也有文献发现感知风险正向影响隐私担忧[4]。同时,本文发现突发重大疫情下公民信息不披露意愿研究中隐私担忧对感知风险的正向影响。另一方面,本研究发现隐私担忧对于感知利益的负向作用不显著,这表明了在此次新冠病毒疫情中,公民对信息披露的感知利益并不会受到隐私担忧的影响。这可能是因为突发重大疫情背景下公民对信息披露相关利益的感知主要为降低传染可能性等,是政府和公民认可的、确定的生命健康利益,公民并不会因对基层政府信息收集的隐私担忧而降低对利益的感知。

3)机体感知对于信息不披露意愿的作用

本文证实了机体感知对于信息不披露意愿的影响机制。首先,研究发现感知风险正向影响信息不披露意愿,即如果公民感知到信息披露后存在着一定风险(如信息泄露等),则会促进其信息不披露意愿。现有文献主要研究电子商务、社交媒体和电子政务使用场景下感知风险对信息披露意愿的影响[4,17,33]。其中,部分文献发现感知风险对信息披露意愿的间接作用,认为感知风险通过隐私担忧、信息披露态度等影响信息披露意愿[49]。本文则发现在突发重大疫情下,感知风险对公民信息不披露意愿的直接作用机制。其次,研究结果显示感知利益负向影响信息不披露意愿,即公民对于信息披露的感知利益越高,越会降低其信息不披露意愿。现有文献主要研究用户对在线网站的感知利益,一类将感知利益作为总体的感知[11,33];另一类将感知利益分为多个维度[49],如社交网站的感知有用性和感知易用性[16]等。本文发现突发重大疫情下公民信息披露的感知利益主要来自公民对信息披露收益的总体感知,并发现了感知利益对公民信息不披露意愿的消极影响。最后,研究结果显示,隐私担忧正向影响信息不披露意愿。这说明了如果基层政府在信息收集过程中存在着令公民担忧的问题,将会增强其信息不披露意愿。当前文献主要在电子商务、社交媒体和电子政务使用场景下,研究用户对信息收集、未授权访问、不恰当访问和错误的担忧程度对信息披露意愿的直接或间接影响[10,32],或者分别测量对信息的隐私担忧和对交互的隐私担忧对信息披露意愿的间接影响[17]。本文识别了此次突发重大疫情下公民隐私担忧来自信息收集的总体担忧程度,区别于感知风险(即信息滥用可能导致的风险损失,如未授权访问、不恰当访问的风险),并发现了公民隐私担忧对信息不披露意愿的直接正向影响。

除此之外,本文还发现了隐私担忧、感知风险和感知利益在基层政府信任和公民信息不披露意愿之间的重要中介作用。这表明公民的信息不披露意愿将直接受到这三个机体感知的影响,即公民需要通过计算这三者的感知程度后,再进行信息披露与否的相关行为。隐私计算研究发现,当用户被要求披露个人信息时,其会进行风险和收益的计算。其中,部分文献将感知利益和感知风险分别作为信息披露的驱动因素和阻碍因素[35,38],或研究感知利益和感知成本(即隐私担忧)的作用[5]。本文则从机体感知角度综合分析感知风险、感知利益和隐私担忧对信息不披露意愿的直接影响。

6.2 理论贡献

本研究包括三个方面的理论贡献。首先,本文基于突发重大疫情的自然实验情境,研究强制信息披露情况下,疫区返乡人员的隐私担忧和信息不披露意愿,有利于补充互联网背景下的有关隐私担忧和信息披露意愿的研究。以往在网络环境下的用户隐私披露文献,侧重自愿披露环境下使用互联网工具(如社交媒体、电子商务和电子政务等网站)的隐私担忧和信息披露意愿[1,5-6]。其次,本文基于能力、善意和诚信三个一阶维度来构建基层政府信任的二阶变量,从基层政府信任角度探索突发重大疫情下疫区返乡人员信息不披露意愿的具体作用机制。最后,本文通过引入S-O-R理论框架,较好地解释了疫区返乡人员形成信息不披露意愿的内在作用机理,发现了基层政府信任、机体感知(包括隐私担忧、感知风险和感知利益)和信息不披露意愿的具体作用机制,进一步验证了信任因果链模型的适用范围[18,20]。

6.3 政策建议

本文的研究结论有三个方面的政策建议。首先,突发重大疫情背景下,基层政府信任对于促进公民的信息披露意愿起到了启动器的作用,基层政府信任能够降低公民的隐私担忧,增加公民的感知利益。因此,相关基层政府在日常工作时需要提升其在公民心中的形象,从能力、善意和诚信三个维度提升基层政府在公众的信任度。例如,①在能力维度,基层政府应及时下达并落实上级政府政策和指令,深入学习并结合基层实际,有条理、有计划地安排信息收集。同时,基层政府可以借助当地政府网站、微信官方公众号或微博官方账号,及时、准确、客观地发布公开、透明信息(包括计划安排、完成成果等)。②在善意方面,基层政府应多深入社区、街道,加强与公民的沟通,关心公民的生活情况和诉求。基层政府还可以积极利用社交媒体和公民互动,特别是在节日通过更多有趣、亲民的方式(图片、短视频)表达对公民健康、生活的关心。③在诚信方面,基层政府应多用照片和视频的形式记录工作进展,并及时通过自身渠道或第三方媒体报道成果,还可以通过自身渠道收集公民投诉和意见后,及时反馈和实施解决方案,以此反映基层政府的言行一致性。

其次,隐私担忧和感知风险是公民信息不披露意愿的主要前置因素。基层政府除了通过提升自身在公民中的信任度外,还应注意信息收集和存储过程中的信息保护问题,例如,基层政府应成立信息监督组进行信息收集和存储的监察工作,防止个人利用职责之便泄露个人隐私。此外,基层政府应使用官方的信息收集和存储工具,加强隐私保护技术,避免第三方侵犯隐私行为。除了隐私保护措施外,基层政府还应根据国家政府和当地实际制定完善的信息收集、披露方案和相应法律法规,将其及时地公布在官方渠道(如当地政府网站、微信公众号),加强报道突发重大疫情下,违反信息收集和披露方案所被严惩的案例,降低公民的隐私担忧和感知风险,进而增强公民的信息披露意愿。

最后,公民信息披露的感知利益将能够促进其相关信息的披露。因此,基层政府需要有效地宣传信息披露的收益。例如,在社交媒体上报道因为披露患者行程信息,对所追踪到的密切接触者采取及时有效的隔离措施,从而避免更大面积感染的案例。增强公民信息披露意愿,减少或提前干预自身或家人的感染。

7 结论

本文基于刺激-机体-响应框架,结合湖北疫区返乡公民的一手调查数据,具体分析了基层政府信任、机体感知(包括隐私担忧、感知风险和感知利益)和公民的信息不披露意愿的作用过程。研究结果发现:①在基层政府信任对于机体感知的作用关系中,基层政府信任正向影响感知利益,基层政府信任负向影响隐私担忧,基层政府信任对于感知风险的负向作用不显著;②在隐私担忧对于感知风险和感知利益的作用关系中,隐私担忧正向影响感知风险,隐私担忧对于感知利益的负向作用不显著;③在机体感知对于信息不披露意愿的作用关系中,感知风险和隐私担忧正向影响信息不披露意愿,感知利益负向影响信息不披露意愿。本研究结果有利于帮助相关基层政府在突发重大疫情下有效地促进公民信息披露意愿和提升政府服务满意度。

另外,本文也存在一定的局限性:第一,本文的数据主要采集时间为武汉等湖北省重要城市封城一周后,未来研究可以考虑纵贯研究方法,探索在不同疫情时间点中公民对于基层政府信任、隐私担忧和信息披露意愿的感知和态度,有利于挖掘公民相关态度的动态变化。第二,本文考虑疫区公民流动到非疫区的基层政府信任和信息披露行为,未来可以重点探索疫区公民(如武汉市)在此次突发重大疫情的相关态度和信息行为。