全球价值链升级如何诱发国家间政治冲突

——基于中国经验的分析

2021-07-17薛白雪林吉双

薛白雪 林吉双

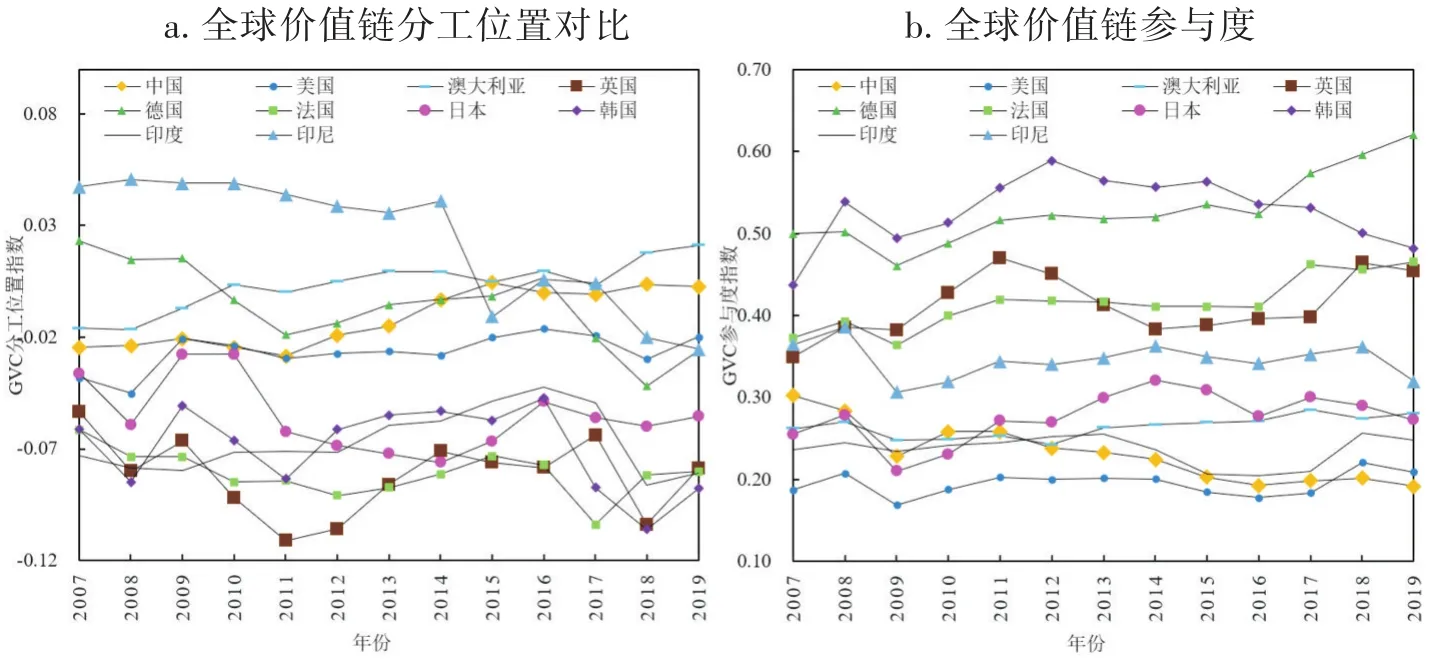

二十世纪以来,世界经济体系发生结构性变化,在技术变革、劳动成本上升等因素的推动下,以“分工角色变化”和“产业转移”为核心的全球价值链逐步重构,价值链各阶段出现收缩与异地迁移,实现流程升级,主要体现在全球价值链分工地位升级以及全球价值链竞争力趋于激烈。①参见田文等:《全球价值链重构与中国出口贸易的结构调整》,载《国际贸易问题》2015年第3期,第3~13页;John Humphrey and Hubert Schmitz,“How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters?”,Regional Studies,Vol.36,No.9,2002,p.1017-1027;盛斌、陈帅:《全球价值链如何改变了贸易政策:对产业升级的影响和启示》,载《国际经济评论》2015年第1期,第85~97页。在过去十几年间,中国的崛起正在以巨大的震撼力影响世界经济政治格局,中国已经成为全球价值链中不可缺少的一环,并与各国保持着密切的贸易往来。当前,中国全球价值链表现出三个明显特征,一是中国在全球价值链中的分工位置较高,参与度较低;①参见倪红福:《全球价值链中产业“微笑曲线”存在吗?——基于增加值平均传递步长方法》,载《数量经济技术经济研究》2016年第33卷第11期,第111~126页;张彦:《中美日制造业在全球价值链体系的国际竞争力变迁与博弈研究——基于中间品和增加值的视角》,载《经济问题探索》2019年第5期,第107~118页;赵玉焕等:《中国参与全球价值链分工的测度及对就业的影响研究》,载《经济与管理研究》2019年第40卷第2期,第13~26页。二是中国全球价值链整体分工位置逐渐提升,参与度逐渐降低;②参见高翔等:《价值链嵌入位置与出口国内增加值率》,载《数量经济技术经济研究》2019年第36卷第6期,第41~61页;乔小勇等:《中国制造业、服务业及其细分行业在全球生产网络中的价值增值获取能力研究:基于“地位-参与度-显性比较优势”视角》,载《国际贸易问题》2017年第3期,第63~74页。三是细分行业的全球价值链升级程度有很大差异,电子设备和光学仪器行业是全球价值链竞争力提升最快的行业。③乔小勇等:《中国制造业、服务业及其细分行业在全球生产网络中的价值增值获取能力研究:基于“地位-参与度-显性比较优势”视角》,载《国际贸易问题》2017年第3期,第63~74页。

从国际政治来看,中美关系变幻无常,政治冲突频繁发生,美国以“国家安全”为名对中国实施挑衅,通过政治干预手段给中国冠以“技术剽窃”、“倾销”和“不公平竞争”等各种虚假罪名,特别是在高技术产业领域的打压行为,无一不让人联想到中国经济发展和全球价值链升级在其中的影响,可见全球价值链变动对政治关系的解释力正在增强。④根据清华大学《中国与大国关系数据库》的定义,政治关系可以从类型和行为两个方面进行定义。纵向政治类型包括四类:军事、领土、人权和经济;横向政治行为包括四种:访问、会议、表态和外交事件。政治关系走势越好,政治冲突也越少;关系越差,政治冲突也越多。

当前,国内外就贸易对政治关系的影响已有较多研究成果。国际政治领域现实主义学者认为,利益争夺是国家冲突的内在原因,国家间的密集交往和经济互相依赖关系催生贸易脆弱性,引起政治冲突。⑤参见:罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈:《权力与相互依赖》,门洪华译,北京大学出版社2012版,第9~10页;Katherine Barbieri,“Economic Interdependence:A Path to Peace or a Source of Interstate Conflict?”,Journal of Peace Research,Vol.33,No.1,1996,pp.29-49。戴尔·科普兰(Dale Copeland)提出动态差异理论,认为衰退国会担心崛起国对于自身的超越,因而发起先发制人的战争。⑥韦宗友:《对大战起源的另一种现实主义解读:评〈大战的起源〉》,载《美国研究》2002年第4期,第136~137页。之后,窗口期理论解释了冲突的时机问题,窗口期是国家对未来一段时间内国际形势的非瞬时判断和预期。理论认为,窗口期期间,行为体原先的战略偏好会因为某项事件而发生程度不等的变化。预期自身将长期处于脆弱期的衰落国若在机遇窗口期发现骤然增加的预期收益,则其发起冲突的意愿就会变强。①刘旻玮:《复合窗口期与体系性冲突的时机》,载《国际政治科学》2020年第4卷第5期,第38~73页。随着贸易安全的重要性逐渐增强,贸易预期成为窗口期的重要判断标准之一。科普兰在动态差异理论的基础上发展了贸易预期理论,他从贸易预期的角度观察两个世纪以来的政治冲突案例,发现当一国对未来某个贸易伙伴的贸易环境持正面预期时,会倾向于与之保持和平状态,而对其未来贸易环境持负面预期,认为对方会使得本国经济更加脆弱、市场占有率降低时,则会主动挑起争端。②Dale C.Copeland,“Economic Interdependence and War:A Theory of Trade Expectations”,International Security,Vol.20,No.4,1996,pp.5-41.对于引发冲突的条件,肯尼思·沃尔兹(Kenneth Waltz)认为,紧密的相互依赖意味着交往更加紧密,而激烈的内战往往都发生在关系紧密且相似的人们之中。③肯尼思·华尔兹:《国际政治理论》,信强译,上海人民出版社2003年版,第185页。一方面,紧密的经济相互依赖通常具有非对称性,④Dale C.Copeland,“Economic Interdependence and War:A Theory of Trade Expectations”,International Security,Vol.20,No.4,1996,pp.5-41.当经济非对称依赖的关系变动后,会产生退出成本,因此非对称依赖产生的权力可以用于政治领域中获得让步。⑤Richard N.Cooper,“The economics of interdependence”,The International Executive,Vol.10,No.4,1968,pp.3-5.从依赖程度来看,若一国对别国的依赖程度小于别国对本国的依赖程度,那么别国发起冲突时所付出的机会成本更高,更希望避免冲突;而本国若知道别国希望避免冲突,就会更有动力对别国发起冲突,迫使别国做出让步。另一方面,现代学者通过实证研究证明了,生产和出口相似产品的国家更容易因为国际市场的竞争而引发冲突。⑥参见J.Tyson ChatagnierandKerim Can Kavakl,“From economic competition to military combat:Export similarity and international conflict,”Journal of Conflict Resolution,Vol.61,No.7,2017,pp.1510-1536;余振等:《参与全球价值链重构与中美贸易摩擦》,载《中国工业经济》2018年第7期,第24~42页。

经过学者们多年的探讨,对于贸易对政治关系的研究框架已经初步成型,普遍采用预期收益模型为研究基础,⑦Solomon William Polachek,“Conflict and Trade”,Journal of Conflict Resolution,Vol.24,No.1,1980,pp.55-78.以博弈论和实证方法进行验证。①参见邝艳湘:《经济相互依赖、退出成本与国家间冲突升级——基于动态博弈模型的理论分析》,载《世界经济与政治》2010年第4期,第123~138页;杨攻研、刘洪钟:《贸易往来、选举周期与国家间政治关系——基于东亚地区的考证》,载《当代亚太》2019年第5期,第97~124页。但是研究仍存在两个突出的问题尚未解决。一是检验过程简单化,上述文献虽然涉及到退出成本问题,但大部分学者还是从双边贸易占GDP比重来观察经济依赖的情况,忽略了贸易分工的复杂性;二是忽略了外部影响,上述研究多集中于两个国家的双边贸易对双边政治的影响,少有研究就外部贸易结构对双边政治的影响进行研究。

从已有文献可知,全球价值链升级会通过全球价值链分工位置和参与度的变动,引起贸易预期的改变,进一步引发经济竞争。那么,这两者是如何影响各国的贸易预期?贸易预期又如何影响政治关系?全球价值链分工位置和参与度的变动将会引致政治冲突还是缓解?本文试图以中国为观察案例,以贸易预期为中介机制进行分析,对中国全球价值链升级与国家间政治行为对比分析,利用定性和定量相结合的方式,深入探讨在现代贸易的分工模式下,全球价值链与政治关系的关联机制。

一、待检验的假设

全球价值链升级作为经济发展的必然之路,是一系列生产链和工艺技术等要素升级带来的质变结果,是经济发展的自然规律。②John Humphrey and Hubert Schmitz,“How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters?”,Regional Studies,Vol.36,No.9,2002,p.1017-1027。各国全球价值链升级的差异性会导致全球价值链总体结构的变化,引起国际贸易预期变化,国际竞争格局随之改变。③谭人友等:《全球价值链重构与国际竞争格局——基于40个经济体35个行业面板数据的检验》,载《世界经济研究》2016年第5期,第87~98页。当全球价值链将各个国家捆绑在一起时,国际经济竞争格局变动既提高了全球生产体系的整体效率,也容易造成国际之间的政治冲突。如今,国家之间的竞争焦点已经从领土安全转向了对国际贸易市场、全球价值链控制能力的竞争,全球价值链安全已经超越了传统安全范围,成为国家安全的核心之一。④雷少华:《全球产业结构变迁与政治裂隙》,载《北京大学学报(哲学社会科学版)》2019年第56卷第6期,第67~75页。

在国家安全最大化的假设前提下,贸易预期作为外生因素会影响一国的政治行为,决定政治冲突的发生与否。①Dale C.Copeland,Economic interdependence and war.Princeton University Press,2015.p.3.根据科普兰提出的动态差异理论,衰落国会因为担心自身被崛起国超越,而采取预防性战争。②戴尔·科普兰著:《大战的起源》,黄福武译,北京大学出版社2008年版,第2页。在全球价值链升级国保持持续升级时,若衰落国担心该国对自身的超越,并认为无法再从升级国获得更多利益,则贸易预期下降,衰落国就会通过先发制人的政治干预手段,阻碍升级国的经济发展,以重新夺回国际经济体系的控制权。③Joanne Gowaand Edward D.Mansfield,“Power Politics and International Trade”,American Political Science Review,Vol.87,No.2,1993,pp.408-420.

基于此,本文假定在国家安全最大化下,贸易预期会作为外部因素驱动国家的政治行为,在全球价值链升级时诱发政治冲突。从贸易预期来看,全球价值链升级诱发政治冲突,其路径可以分为两种:转移效应和挤出效应。

图1:全球价值链升级对政治冲突的诱发机制

(一)转移效应对政治冲突诱发机制

全球价值链升级切断原有双边贸易,降低双边贸易预期,引起冲突。A国全球价值链升级时,分工地位发生变动,B国需要为此重新寻找贸易伙伴。此时,根据非对称经济相互依赖理论,④Katherine Barbieri,“Economic Interdependence:A Path to Peace or a Source of Interstate Conflict?”,Journal of Peace Research,Vol.33,No.1,1996,pp.29-49.若B国对A国的经济依赖程度高于A国对B国的,则B国将需要付出更多贸易转移成本(即退出成本)。因此,B国对A国的贸易预期有所下降。

B国认为本国将无法从A国获取发展所需的原料和投资并导致经济衰退,在这种情况下难以阻止国家经济的衰退。⑤李波、刘昌明:《中美经贸摩擦的成因与对策:基于贸易预期理论的视角》,载《太平洋学报》2019年第27卷第9期,第71~81页。此时,政治家出于对国家自身安全的考虑,就会先发制人发动政治冲突,在军事、人权、领土等领域采取负面表态、负面言论等方式作为威胁,增大对对方在政治上的约束,抵消与对方在经济上的依赖,以免其他国家发展壮大超越自己。①Joanne Gowaand Edward D.Mansfield,“Power Politics and International Trade”,American Political Science Review,Vol.87,No.2,1993,pp.408-420.另一方面,贸易关系的变动也会被国内不同政治派别所利用,将贸易利得关系与政治利害关系挂钩,以便在建立选民阵营时获得更广泛的支持,由此而增大政治冲突发生的可能性。因此,本文提出假设:

假设1:当一国全球价值链升级时,全球价值链分工位置上升,该国与别国的全球价值链分工位置差距越大,该国遭遇政治冲突的频率越高。

(二)挤出效应对政治冲突的诱发机制

全球价值链升级挤占市场,降低市场份额预期,引起冲突。A国全球价值链升级后分工位置的变动,会占有新分工市场的贸易份额,这可能使B国担心A国未来对B国国内市场和第三国D国的利益获取。因此,B国在A国的影响下对B国国内市场和D国的贸易预期下降,A、B两国之间的全球价值链位置相似度越高,竞争压力越强,挤出效应越明显。

在此情况下,根据国家安全最大化假设,全球价值链参与度将会影响国家参与贸易竞争的机会成本大小:若A国的全球价值链参与度相对B国较低,则B国的贸易具有相对优势,此时贸易的成本小于冲突的成本,因此B国不会对A国发起冲突;若A国的全球价值链参与度相对B国较高,则B国的贸易优势降低,此时B国就会对A国发起冲突以改变其贸易策略。

在A国占领i产业市场后,B国会对A国发起政治冲突,干扰市场的顺利运转和提高政府的贸易限制,双边贸易壁垒增加,②Philippe Martin,Thierry Mayer,Mathias Thoenig,“Make Trade Not War?”,The Review of Economic Studies,Vol.75,No.3,2008,pp.865-900.导致A国对B国的i产业产品价格上升,此时B国的i产业原本与A国的需求就会转向B国和D国。在D国分工相对位置不变的情况下,B国的i产业当前分工阶段需求会转向B国国内,最终导致B国i产业的国内市场受益。③余振等:《参与全球价值链重构与中美贸易摩擦》,载《中国工业经济》2018年第7期,第24~42页。据此,本文提出以下假设:

假设2:当一国全球价值链升级时,与别国在全球价值链分工位置的相似度越大,该国遭遇政治冲突的频率越高。

假设3:当一国全球价值链升级时,与别国全球价值链参与度差距拉大,会缓解该国遭遇政治冲突的频率。①本文与余振(2018)的结果有所不同,原因在于本文主要考虑的是政治冲突,前文主要考虑的是贸易冲突。

二、贸易预期与政治冲突事实分析

通过前文的理论阐释,可以推断全球价值链升级会影响各国之间的贸易预期,对政治关系产生重要影响。当前,中国作为全球价值链环节中的重要一员,分工地位正在发生改变,发达国家加速制造业回流,贸易保护主义抬头,全球价值链从开放性重返封闭性。其中,制造业领域的经济竞争无疑是最为显著的,但是两者对贸易预期的影响机制有所不同。因此,本部分基于亚洲开发银行世界投入产出表(ADB-MRIO2019),划分四种产业类型,②本文按照亚洲发展银行的划分,将ADB-MRIO中的35个产业部门分类整合,包括2项初级产业(农林牧渔业、采矿业)、8项低技术制造业(食物,饮料和烟草业、纺织品及服装制造业、皮革,皮革制品和制鞋业、木材加工及木制业、制纸、印刷及出版业、橡胶和塑料制业、制造;回收业、电力、煤气和水的供应业)、7项高技术制造业(焦炭精炼及核燃料、化学及化学制品业、非金属矿物制品业、金属沿炼及压延加工业、机械制造业、电脑、电子及光学设备、运输设备制造业)、13项商业性服务业(建设业、机动车辆及燃料供应链、除汽车和摩托车的燃油零售批发、除机动车外的零售业、住宿餐饮业、内陆运输水路运输、航空运输、其他支援及辅助运输活动及旅游业、邮电通信业、金融业、房地产业、租赁和其他商业服务业)以及5项个人服务业(公共管理和社会保障、教育业、卫生及社会福利业、居家服务及其他服务业、家庭服务业),其中个人服务业不是本文要分析的重点,因此不做分析。基于WWYZ全球价值链分解式③Zhi Wang et al.,“Measures of participation in global value chains and global business cycles”,National Bureau of Economic Research,No.23222,2017.对全球价值链升级后制造业领域的贸易预期及引发的经济竞争情况做简要分析。由于世界投入产出表以及控制变量的数据限制,本文的研究数据跨度为2007-2019年,样本包括中国与美国、澳大利亚、英国、德国、法国、日本、韩国、印度和印尼这十个具有代表性的国家。

(一)低技术制造业的贸易预期变化

图2为低技术制造业全球价值链的变动情况。从转移效应来看,在低技术制造业领域,中国的分工位置处于中下游阶段,但有持续上升趋势,并在2014年转型为中上游厂商,因此可能引发其他国家的转移效应。结合经济相互依赖关系可知,日本、韩国、印度和印尼对中国的经济依赖较大,在该领域容易受到中国全球价值链升级引起的转移效应的影响,付出更多的转移成本。从挤出效应来看,虽然中国的制造业全球价值链分工位置在不断上升,但是在低技术制造业领域的分工位置距离别国越来越远,仅与澳大利亚、德国和印尼有所靠近,对澳大利亚、德国和印尼有挤出效应;同时,中国的全球价值链参与度发生小幅下降,但是德国的参与度逐渐上升,澳大利亚的参与度没有变化,而印尼的参与度下降幅度与中国基本保持一致,因此中国与这些国家的参与度差距没有明显变化,对政治关系的缓解作用小于分工相似度对政治关系的负面作用。

图2:2007-2019年主要国家的全球价值链变动情况(低技术制造业)对比① 数据来源:原数据取自ADB-MRIO2019数据库,全球价值链分工位置指数为作者计算。

根据分析,低技术制造业通过转移效应影响贸易预期,诱发政治冲突。一直以来,中国的低技术制造业分工位置处于中下游阶段,并在较长一段时间内都承接了西方传统产业的中下游生产,各个国家对中国有较强的经济依赖。然而,近年来中国全球价值链分工位置有持续上升趋势,并已成功转型为中上游厂商,西方其他国家原先在中国的服装和鞋类等对关税敏感的劳动密集型产业不得不迁移至越南、柬埔寨、泰国和印尼等东南亚国家,与中国出现经济脱钩;同时,由于部分发达国家实体制造业的高度“空心化”,也致使各国强推制造业回流,2008年金融危机后奥巴马总统率先推出《重振美国制造业框架》等促进制造业回流政策;德国出台《国家工业战略2030》逐步扩大工业在德国中的经济份额;法国颁布“新工业法国”计划重塑工业实力;日本也启动了“再兴战略”。

在未来不确定性增加的情况下,各国开始对中国增大政治约束,以抵消对经济依赖的影响。一方面,欧美发达国家通过政治事件中选择阵营以挑拨其他两国关系,获得站队国更多的信任,削弱对敌对方的经济依赖。例如在东南亚承接中国制造业转移的背景下,各国急需加强对东南亚的经贸关系,因此欧盟国家通过介入中国南海争端,在中国与东南亚国家之间选择东盟阵营,以扩大欧盟在该地区的政治影响,削弱对中国的单方面经济依赖,以及东南亚与中国的贸易合作,避免中国-东盟对欧盟的经济挤兑。①吴向荣:《对冲视角下的欧盟南海政策》,载《南洋问题研究》2020年第3期,第82~94页。另一方面,美国制定了多个以经济为内核的多边协定,试图通过谈判起到制衡中国的作用。例如美国调动一切政治、经济和外交资源牵头建立的“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”,为的就是打破亚太地区的经济布局,对亚太区域经济一体化进程介入,增强美国在亚太地区的软实力;同时,美国还在中国周边不断强化和扩大亚太军事同盟,重新调整军事指挥系统,试图通过军事手段加强对中国的包围和控制。

(二)高技术制造业的贸易预期

图3为高技术制造业全球价值链的变动情况。从转移效应来看,在高技术制造业领域,除了印度处于下游阶段之外,大部分国家处于中上游阶段,且有逐渐上升趋势。结合经济相互依赖关系可知,澳大利亚、印度对中国的经济依赖较大,在此领域容易受到中国全球价值链升级引起的转移效应的影响,付出更多的转移成本。从挤出效应来看,中国距离美国、德国、日本、英国、法国和澳大利亚越来越近,有重叠的趋势;中国的全球价值链参与度发生了较为小幅的下降,而美国、德国、日本、英国、法国和澳大利亚的参与度都有所上升,这些国家与中国的参与度差距缓慢拉大。结合分工相似度和参与度差距可知,参与度差距对政治关系的缓解作用仍然不及分工相似性对政治关系的负面影响。

图3:2007-2019年主要国家的全球价值链变动情况(高技术制造业)① 数据来源:原数据取自ADB-MRIO2019数据库,全球价值链分工位置指数为作者计算。

根据上述分析,高技术制造业会通过转移效应和挤出效应的双重作用影响贸易预期,诱发政治冲突。这主要是因为高技术制造业如今已经成为了产业新的发展导向,是各国经济博弈新的领域,特别是电子光学设备制造业。任何在该领域获得强大竞争力的国家都有可能争夺头衔,以此占领全球价值链的高地,因此在此领域的竞争除了将会使得国家失去显性的经济利益外,还可能使得国家失去隐性的经济利益,即考虑到未来的贸易预期。一直以来,中国都处于高技术制造业中下游阶段,但是在2014年以来有强势的上升趋势,并且与发达国家的差距不断缩小,中兴、华为等国家高新制造厂商在国际市场崭露头角,同时也成为其他国家打击中国高技术制造业的靶心。

对此,美国以维护“国家安全”为由,利用政治手段遏制中国的高技术制造业全球价值链升级,加大对中国的贸易壁垒。一方面,美国以强制经济制裁,遏制中国发展,通过巨额罚金、封锁中国核心企业的海外业务、将中国多家机构列入“实体清单”等方式限制中国高技术制造业发展。另一方面,美国以政治施压,威胁海外同盟围堵中国出路,通过游说日本、澳大利亚、新西兰等国家政府拒绝使用中国高新设备和中间零部件。另外,美国还采用司法手段,通过国内立法、司法、行政机关紧密配合,污蔑中国企业、虚构罪名,实行司法层面的围剿。②王晶:《美国对华5G技术战的实质与对华遏制总体战略——一种政治经济学角度的分析》,载《马克思主义研究》2020年第10期,第150~157页。这些手段均反映了中国全球价值链升级后美国从国家战略层面对中国产业展开攻击。

通过初步的分析,可以发现中国通过全球价值链升级会引起贸易预期变动,政治冲突的频率随之上升,其中产业异质性会决定其影响的动因。中国与欧美等发达国家在高技术制造业内的角逐和博弈日益激增,经济利益重叠的趋势加重,从近几年来这些国家对中国的“反制”行为就可以看出,其博弈的核心在于全球价值链地位发生改变。

三、实证分析

本部分将利用世界投入产出表对全球价值链升级与政治冲突的线性关系进行实证检验,并考察产业异质性下影响机制的有效性。

(一)模型设定、变量说明和数据来源

本文参照埃里克·加兹克(Erik Gartzke)的研究,①Erik Gartzke,“The Capitalist Peace”,American Journal of Political Science,Vol.51,No.1,2007,pp.166-191.结合全球价值链升级对政治冲突影响路径,设置基础模型设定如下:

式(1)主要反映转移效应对政治冲突影响机制,引起冲突的内在原因在于全球价值链转移所带来的成本增加,改变了双边贸易预期;式(2)主要反映挤出效应对政治冲突的影响机制,引起冲突的内在原因在于国际贸易市场的争夺,改变了市场份额预期。其中,i表示国家,t表示年度。被解释变量政治关系指数(RELATIONSit)表示第i国在t时期与中国的双边政治关系,政治关系指数走势越差,双边的政治冲突越频繁。核心解释变量包括中国全球价值链分工位置上升度(PO_UPi(t-1)),表示t-1时期中国与第i国的全球价值链分工位置指数差额,值越大,中国全球价值链分工位置上升越多。全球价值链分工位置相似指数(SIMPOi(t-1)),表示t-1时期第i国与中国的全球价值链分工位置指数相似性,采用欧式距离计算,值越大,靠近程度越高,分工相似度越高。全球价值链参与度差距(DPAi(t-1)),表示在全球价值链分工下,t-1时期第i国与中国的全球价值链参与度指数的比值,值越大,中国的参与程度相对越低。POXPAi(t-1)为前两者的交叉项,根据求偏导公式,加入交互项后SIMPO对RELATIONS的影响为β1+β3DPA,表示全球价值链分工位置相似性对政治关系的作用受全球价值链参与度差距的影响程度。为了使得实证结果的系数有效,本文将主要解释变量做去中心化处理,使得主变量的系数情况具可比性;另外,为了解决变量内生性问题,解释变量均为滞后一期,滞后一阶的解释变量可以消除双向因果关系所导致的内生性问题,比如政治关系与全球价值链升级之间可能存在双向因果关系,从而这一方法可以削弱内生性对本文结论的影响。Xi(t-1)为其他对双边政治关系起重要作用的控制变量,γi和φt分别为与国家和时间有关的不可观测的因素,εit为表示随机扰动项。

对于控制变量,本文参考杨攻研对国家政治双边关系研究的控制变量,①杨攻研、刘洪钟:《贸易往来、选举周期与国家间政治关系——基于东亚地区的考证》,载《当代亚太》2019年第5期,第97~124页。并结合中国对外大国关系,选取的变量包括中国经济权力、国家风险、制度距离、文化距离。

本文的政治关系数据来源自清华大学国际关系数据库,数据库采用文本分析法,根据《人民日报》和中国外交部网站信息,对事件进行赋值,再将事件的分值换算成为双边关系的分值,符合各国关系变动的客观事实,与GDELT数据库的“政治合作—冲突”趋势保持一致,②池志培、侯娜:《大数据与双边关系的量化研究:以GDELT与中美关系为例》,载《国际政治科学》2019年第4期,第67~88页。因此可以作为鉴别连续政治冲突的有力依据。世界投入产出表原始数据则来源自亚洲开发银行ADB-MRIO 2019数据库,本文基于数据库的WWYZ全球价值链分解式计算出全球价值链分工位置和全球价值链参与度。

此外,控制变量数据分别来源于世界发展指标数据库(World Development Indicators)、国际国别风险评级指南机构、全球治理指标和恩里科·斯波劳雷(Enrico Spolaore)和罗曼·瓦奇亚格(Romain Wacziarg)在2016年计算的文化距离,③数据详情请查询:Enrico SpolaoreandRomain Wacziarg,Ancestry,Language and Culture[M]。Palgrave Macmillan UK,2016。上述指标的描述性统计如表1所示。

表1:描述性统计变量

(二)回归结果分析

1.全球价值链升级对政治冲突影响

在估计过程中,由于本文使用的时间量较大,国家数量相对时间截取数量较小,因此使用FGLS估计方法,FGLS能够修正由于截面数据造成的异方差、同期相关与序列相关等问题,提高了面板回归的一致性和有效性。

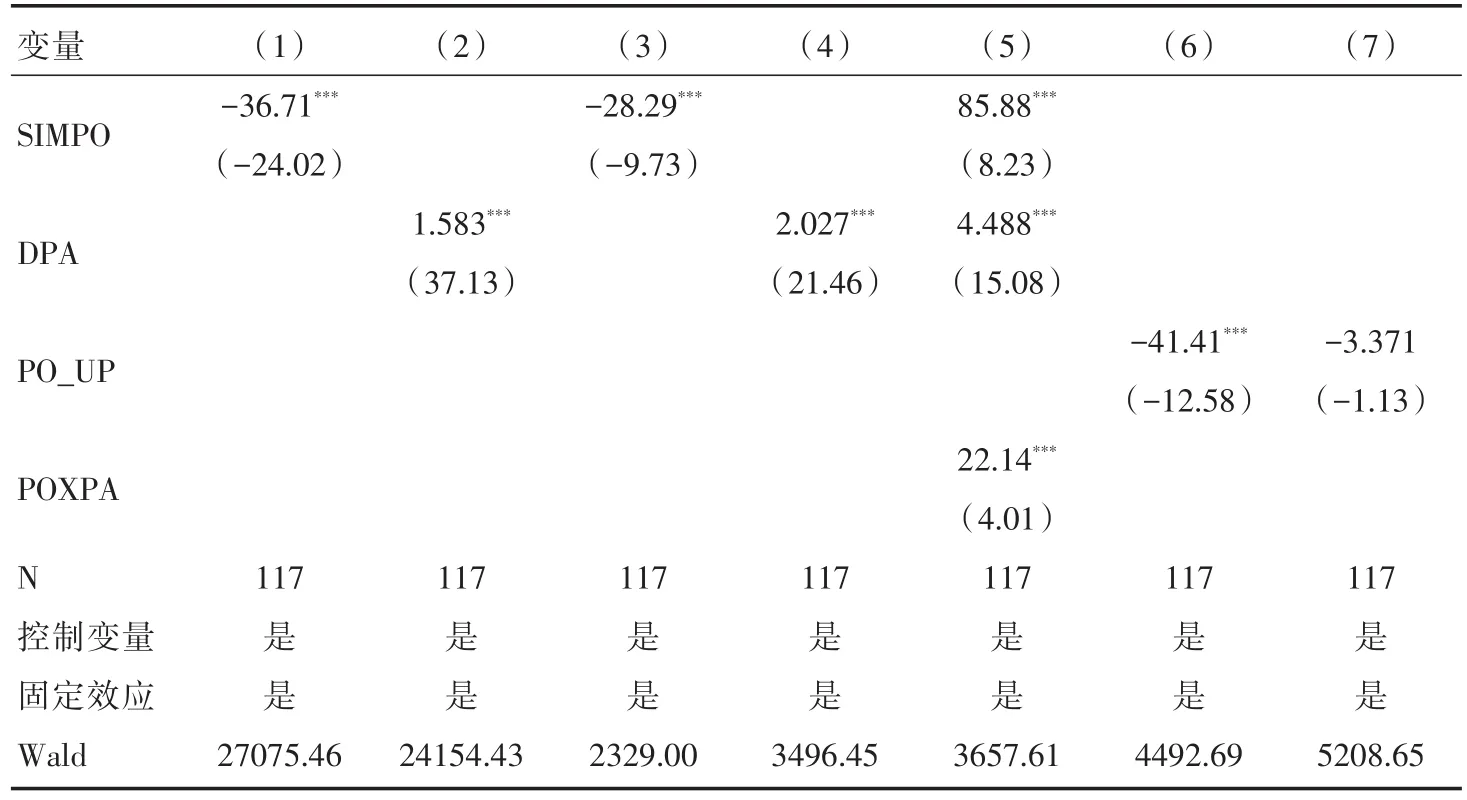

表2展示了模型(1)和模型(2)的实证结果。其中,(6)和(7)列检验了全球价值链升级的转移效应对政治冲突的影响。从符号来看,中国全球价值链分工位置上升(PO_UP)与政治关系(RELATIONS)存在负相关,显著性为1%,系数的含义为:全球价值链分工位置每上升1个单位,政治关系变差的单位。当中国的全球价值链分工位置上升时,其他国家对中国的未来贸易预期下降,政治关系变差,遭遇政治冲突的频率加大,本文的假设1得到了支持。

表2:全球价值链升级对政治冲突影响的实证结果① 括号内为参数估计的z统计值,***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著水平。

(1)至(5)列检验了全球价值链升级的挤出效应对政治冲突的影响。从符号来看,全球价值链分工位置靠近(SIMPO)与政治关系存在显著负相关。(1)列表示当中国的全球价值链分工位置与其他国家接近时,其他国家与中国的政治关系相对变差,验证了本文的假设2。(2)列表示仅从中国的全球价值链参与度差距(DPA)来观察政治关系,当差距变大时,会使政治关系好转,验证了本文的假设3。最后从交乘项(POXPA)考察挤出效应下全球价值链参与度降低影响全球价值链分工位置相似性的作用发挥情况,如(5)列所示。回归系数β_3在1%的水平上显著为正,这表明全球价值链分工位置相似性(SIMPO)引发政治关系变差的程度,会因中国与其他国家全球价值链参与度差距(DPA)拉大而缓解,但是从综合情况来看,前者对政治关系的负面影响要大于后者对政治关系的正面影响。

同时,本文加入了制度距离(POLITY)、国家风险(LNRISK)、文化距离(CULTURE)和中国经济权力(POWER)这几个控制变量,可见控制变量的符号与已有的研究和理论预期有所出入。中国的经济权力上升后会引起别国的焦虑,国内生产总值的竞争式增长会引发政治关系领域的紧张和冲突。各经济体的内部风险上升会对政治关系产生显著负面影响,这可能是因为潜在的内部冲突可能会促使政治家与该国交往时慎重考虑。

2.产业异质性下影响机制的有效性

考虑到不同要素密集度产业中相对全球价值链位置攀升对政治冲突的异质性影响,本文区分了初级产业、低技术制造业和高技术制造业分别进行验证。本文对各产业的数据,按照各产业占全产业占比进行加权计算,提高了指标的精确性。

先观察挤出效应下的全球价值链升级对政治冲突影响(表3)。可以发现初级产业和低技术制造业领域内,全球价值链位置的相似性单独(SIMPO)增加对政治关系有显著正面影响;全球价值链位置参与度的差距(DPA)单独增加也对政治关系有显著正面影响;从(3)(7)列查看两者的综合作用,可见两个核心解释变量对政治关系都有显著正面影响,减小了政治冲突的频率。

表3:全球价值链升级对政治冲突影响的实证结果(分产业Ⅰ)① 括号内为参数估计的z统计值,***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著水平。其他控制变量及常数项回归结果可查看附件。

接下来观察转移效应,(4)列表明初级产业内,全球价值链升级通过转移效应影响政治冲突的效果不明显,全球价值链位置参与度的差距(DPA)单独增加对政治关系影响的显著性在10%以下;(8)列表明低技术制造业内的转移效应对政治效果有显著负面影响,全球价值链位置参与度的差距(DPA)单独增加对政治关系有显著负面影响。

在高技术制造业和商业性服务业(表4),全球价值链分工位置的相似性(SIMPO)单独上升,对政治关系产生显著的负面影响,政治冲突频率增加,本文的假设2在此领域得到支持;而全球价值链参与度差距(DPA)的增加对政治关系产生显著正面影响,本文的假设3在此领域也得到支持。从(3)和(5)列来观察全球价值链升级对政治关系影响的综合效果,高技术制造业领域内的全球价值链分工位置相似度(SIMPO)对政治关系的负面影响更为显著;而商业性服务业领域内的全球价值链的参与度差距(DPA)增大对政治关系的缓解作用更为显著。

表4:全球价值链升级对政治冲突影响的实证结果(分产业Ⅱ)① 括号内为参数估计的z统计值,***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著水平。其他控制变量及常数项回归结果可查看附件。

再观察转移效应的影响,如(4)和(8)列所示,高技术制造业和商业性服务业的全球价值链升级均通过转移效应影响政治冲突,即全球价值链分工位置的提升(PO_UP)对政治关系有显著的负面影响,政治冲突频率增加,本文的假设1在此领域得到支持。

总的来说,在国家安全最大化前提下,低技术制造业、高技术制造业和商业性服务业领域的转移效应影响较大,政治关系走向紧张,遭遇政治冲突发生频率较高;高技术制造业领域的挤出效应的影响较大,进一步加剧了政治冲突;而商业性服务业领域内,各国受到挤出效应的影响被较强的参与度因素抵消,因此挤出效应对政治关系的影响较弱。实证结果符合第三章对贸易预期中介机制的初步分析。

3.稳健性检验

本文将主要解释变量运用WWZ①Zhi Wang et al.,“Quantifying international production sharing at the bilateral and sector levels”,National Bureau of Economic Research,No.19677,2013.方法计算并更换核心解释变量中国全球价值链分工位置上升度(PO_UP)、全球价值链相似性指数(SIMPO)和全球价值链差距(DPA),然后再次进行估计。通过比较可以看出,下述解释变量中,除了考察综合效果时全球价值链相似性指数(SIMPO)的系数有所出入外,其他系数的正负号与上述实证检验估计相一致,说明前文通过全面FGLS估计得到的回归结果具有较强的稳健性。

表5:全球价值链升级影响政治冲突的稳健性检验② 括号内为参数估计的z统计值,***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著水平。其他控制变量及常数项回归结果可查看附件。

四、结论

本文基于中国全球价值链升级视角,利用中国与美国、澳大利亚、德国、英国、法国、日本、韩国、印度和印尼十三年来的政治关系与世界投入产出表数据,实证考察了中国全球价值链升级与政治冲突关系,结论如下:

第一,国家安全最大化前提下,中国全球价值链升级会诱发政治冲突。当前中国频繁遭遇政治冲突,中国全球价值链升级在其中具有重要影响,在国家安全最大化前提下,部分国家为了避免中国对其权力与利益的超越,会采取先发制人的政治攻击,从经济和政治上减弱对方的影响力。全球价值链升级通过影响贸易预期诱发政治冲突,影响机制主要有两个:一是转移效应影响贸易预期,诱发政治冲突。影响机制在于经济相互依赖不对称情况下,全球价值链分工位置上升切断原有双边贸易,使得别国付出更多转移成本,降低双边贸易预期,因此别国将反向增加政治约束以抵消经济约束。二是挤出效应影响贸易预期,诱发政治冲突。影响机制在于全球价值链分工位置相似使别国贸易市场受到挤占压力,降低市场份额预期,因此别国将反向增加贸易壁垒以保护本国市场,但是若此国的全球价值链参与度降低,别国又会因为贸易成本降低而缓解政治冲突。

第二,考虑产业异质性时,全球价值链升级对政治冲突的影响有所不同。低技术制造业通过转移效应影响贸易预期,诱发政治冲突:一直以来中国都是西方中下游传统产业的主要承接地,各国对中国有较强的经济依赖,当前中国全球价值链分工位置改变,原本的上游合作国家发生产业转移,付出了较多转移成本,因此这些国家试图通过增加单方向的政治约束,以抵消对中国的经济依赖。高技术制造业则通过转移效应和挤出效应的双重作用影响贸易预期,诱发政治冲突:一方面,中国高技术制造业的全球价值链分工位置上升,其他与中国经济依赖作用较强的国家付出较多的转移成本,因此试图增加单方向的政治约束以抵消对中国的经济依赖。另一方面,随着中国高技术制造业的全球价值链分工位置与上游国家的逐步接近,部分国家认为本国的国内市场受到了挤出效应的负面作用,因此试图增加对中国的政治干扰,形成贸易壁垒,从而保护这些国家的国内市场。

综上,本文对中国参与全球价值链提出以下建议:

一是积极利用国际争端解决机制维护中国权益。为了避免在国际规则上与其他国家的冲突,中国应该遵循包括补贴在内的各类国际规则,并通过TRIPS协议、WTO争端解决机制或者发挥行业间协会作用等多种途径,维护自身权益。同时,积极参与新领域国际规则的制定,抢占规则制定的话语权和主动权,循序渐进改革完善现行国际体系,推动全球治理体制向着更加公正合理的方向发展,为中国发展和世界和平创造更加有利条件。

二是借助政治冲突倒逼国内产业改革。政治冲突作为外部力量虽然会抑制两国经济往来,但是追求突破的升级国在冲突的刺激下更容易实现产业再升级。政治冲突会促使升级国淘汰低端成本优势企业、突破生产流程的固化生产模式,使升级国的全球价值链分工位置进一步上升;同时,增长的贸易成本也会增加升级国海外并购、转移低端生产环节的动机。中国应该借助外力倒逼国内改革,通过进一步开放更深层次地融入世界经济,发挥好本国国内完整产业链的优势,结合优势产业的海外投资布局,为全球价值链提供好中间品供应服务,提高价值链的前向参与度与全球价值链的贡献度,打造中国占据主动地位、优势互补、互利共赢的全球价值链。

三是利用好全球价值链带来的正面效应。国际经济并不是零和博弈,政治冲突和竞争不是增强自身的经济权力的唯一武器,经济合作通常也是提升本国相对实力和权力的重要渠道之一。从历史经验来看,开放的经济环境和良性的竞争形式会促使产业升级;而封闭的经济环境和恶性的竞争形式必然会造成落后。一方面,中国应带头树立起国际经济竞争正确的价值观,引导各国正确认识全球价值链升级,以此作为推动经济转型发展的强大推动力。另一方面,中国可利用全球价值链开展密切的经济合作,如设立经济机构、领导层交流、社会交往和签署国际贸易协议等等,从而形成国家之间的互利互惠的依赖关系,促进国家之间的合作,最终缓解政治冲突。