震后山地建筑物纠倾加固技术研究与工程应用

2021-07-15莫振林王海洋祖德权康景文

莫振林, 王海洋, 祖德权, 汪 凯, 兰 杰, 康景文

(中国建筑西南勘察设计研究院有限公司, 成都 610052)

1 工程概况

该项目位于九寨沟县漳扎镇,工程规划用地面积约为20万m2,属山地建筑群,均为单层独栋客房,采用框架-剪力墙结构,基础采用独立基础,46号楼建筑物外貌见图1。本工程抗震设防烈度为8度(0.2g),设计地震分组为第3组,场地类别为Ⅱ类,设计特征周期为0.45s。

图1 46号楼建筑物外貌

该工程于2014年开工,2017年8月8日21∶19九寨沟县发生7.0级地震。经鉴定,此次强震造成房屋个别钢筋混凝土墙、部分钢筋混凝土框架梁出现裂缝,见图2,房屋倾斜率不满足地基规范[1]要求。应对房屋进行地基基础加固及纠倾处理,对出现裂缝、损伤的结构构件进行可靠处理[2]。

图2 框架梁裂缝

2 场地地质条件

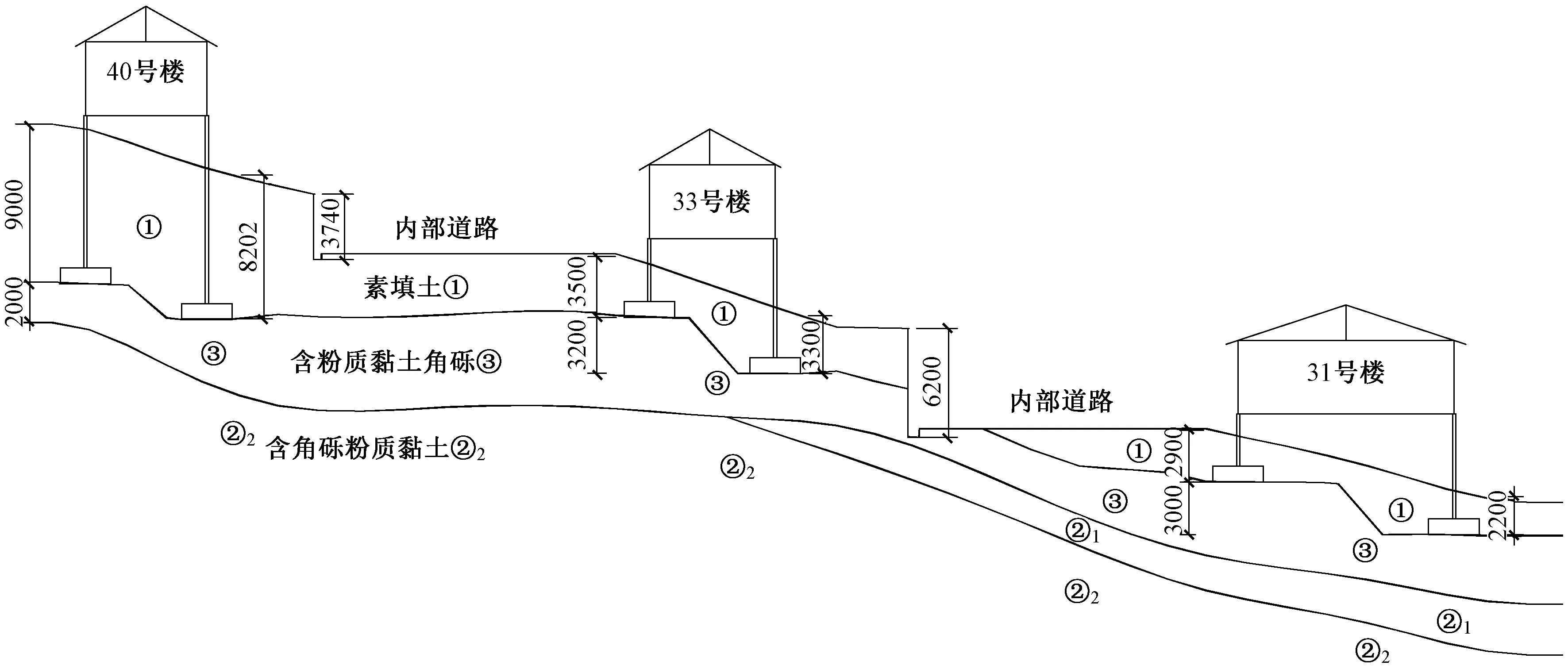

该场地原始地貌属构造侵蚀中山地貌,整个场地呈西高东低的特点,建筑物施工后形成台阶状地形,场地地势起伏相对高差约69.58m,场地全景见图3,场地地层及建筑物分布典型剖面见图4。

图3 场地全景图

图4 场地地层及建筑物分布典型剖面示意

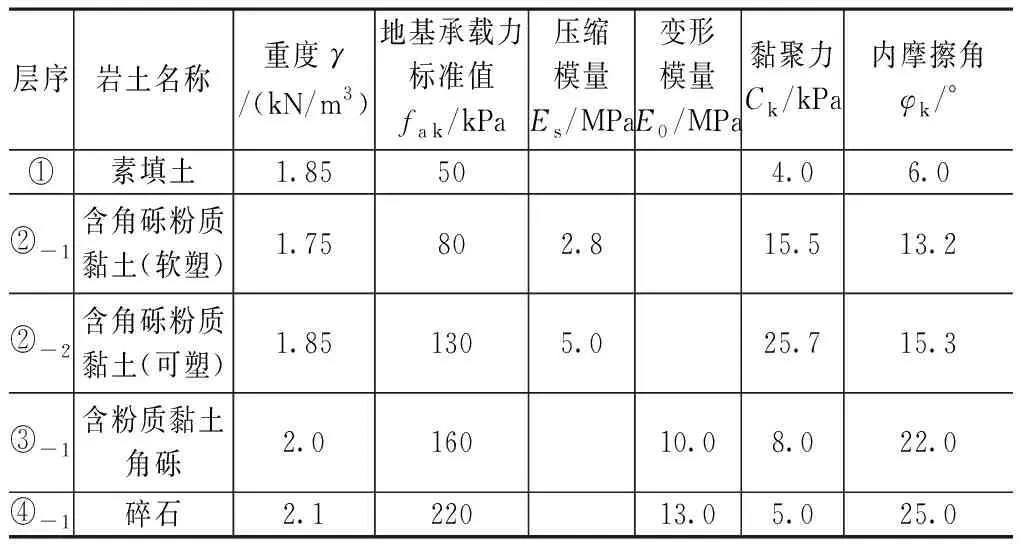

根据详勘报告及后期补勘资料,场地除表层的素填土(Q4ml)外,其下由第四系全新统崩坡积含粉质黏土角砾、含角砾粉质黏土、碎石(Q4eol+dl)组成,各土层物理力学指标见表1。

各土层物理力学指标 表1

3 事故介绍及原因分析

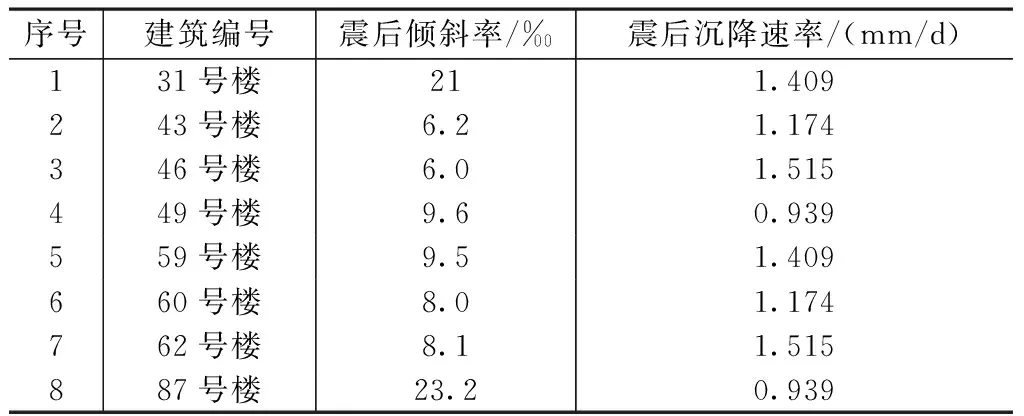

经现场调查量测,共计8栋建筑物倾斜率超出地基规范[1]限值,沉降速率超出测量规范[3]限值,见表2。

建筑物倾斜沉降情况汇总 表2

现场勘察发现,地震后场地北侧发育一滑坡地质灾害,滑坡外围出现弧形裂缝,长约327m,宽约108m。本次受损最为严重的31号楼正位于滑坡体前缘角部,周边建筑物也出现明显倾斜和沉降。同时原深埋排水管震时损坏,滑坡体边缘地表出现裂缝,且由于错位等原因造成地表水下渗严重。现场开挖探坑表明,原持力层③-1(含粉质黏土角砾)在地下水浸润下,土质软化,强度降低。

4 纠倾加固方案

为保障震后恢复工作顺利推进,笔者认为在滑坡治理场地稳定条件下,可对受灾建筑物进行纠倾加固处理,主要包括两个方面:1)建筑物持力层结构性较差,采用补桩方式进行地基基础加固[4];2)建筑物荷载较小,对剪力墙采用顶升方式进行纠倾处理[5-6]。

5 建筑物地基基础补桩加固

该类建筑地基基础加固方法与破坏模式较常规方法略有不同[7-8]。以场地整体稳定为前提,本次加固应分别考虑非地震作用组合和地震作用组合工况下的桩基竖向承载力,同时尚需考虑地震时建筑物范围内土体自稳定性,结合上部结构作用进行桩基水平承载力验算。

5.1 非地震作用组合工况下桩基竖向承载力

考虑基底土尚可正常发挥作用,与新增桩共同受力,单桩竖向承载力Ra可参照复合减沉疏桩基础[1],按下式进行计算:

(1)

式中:Fk为上部结构传至基础合力;Gk为基础自重;Ac为桩基承台净面积;fak为地基承载力特征值;n为新增桩数。

5.2 地震作用组合工况下桩基竖向承载力

地震作用下考虑基底土退出工作,此时竖向荷载全由新增桩承担。结合纠偏规程[2],单桩竖向承载力Ra按下式计算:

(2)

式中NEk为地震作用下上部结构竖向荷载。

5.3 地震作用组合工况下桩基水平承载力

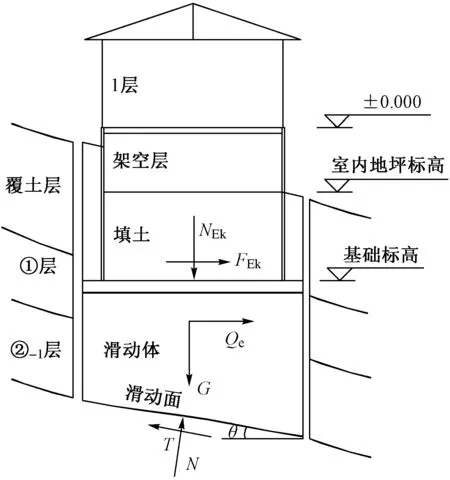

场地整体稳定条件下,地震时建筑物范围内土体局部稳定由新增桩承担,参照边坡规范[8],考虑上部结构及覆土荷载,计算简图见图5,桩基水平承载力Rha按下式验算:

图5 建筑物范围土体局部稳定计算简图

Rha≥

(3)

式中:Fs为边坡稳定性系数;Qe为地震作用下滑体滑动方向荷载;G为滑体自重;FEk为地震作用下上部结构水平荷载;θ为滑面倾角;c,φ为滑动面黏聚力和内摩擦角。

以31号楼为例,最不利滑动面为②-1层底部,建筑物范围内滑体自重G=26 162kN,上部结构NEK=2 559kN(竖向),FEK=693kN(水平向),滑动面倾角θ约为20°,按式(1)计算桩数n=1.45;按式(2)计算桩数n=6.47;按式(3)计算桩数n=7.54,最终新增桩数取n=8。由此可见,此类震后山地建筑地基基础加固工程,尚应进行地震作用工况下基桩水平承载力验算。

6 顶升力计算分析

既有倾斜建筑物柱底内力计算采用柱底施加弹簧约束进行模拟分析[9]。考虑到顶升截断后墙底弯矩释放,本次考虑支座施加3个平动约束。实际上支承刚度随着建筑沉降变形并非保持不变,很难准确模拟[10]。本次设计以建筑物实际差异沉降及层间水平位移量为控制目标,通过多次试算,最终得到可实现变形目标的“支座等效刚度”。

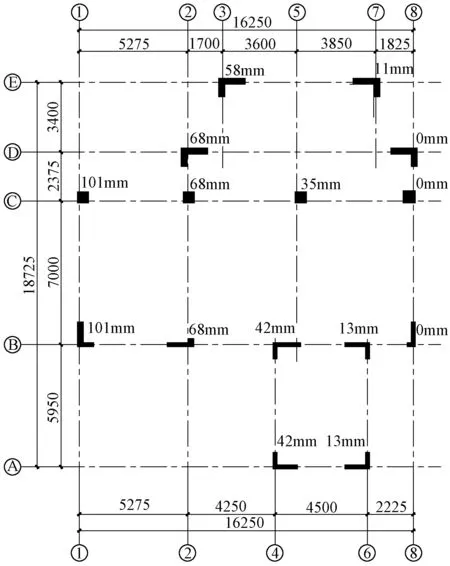

以43号楼为例,各竖向构件沉降量见图6。初设支座竖向刚度采用未倾斜模型的各支座轴力除以各支座实测相对沉降量。上部结构采用弹性板单元,本次模拟支座沉降为各支座相对沉降量,故等效刚度实际为相对值,43号楼倾斜模拟结果见图7。

图6 43号楼各竖向构件沉降量示意图

图7 43号楼倾斜模拟结果

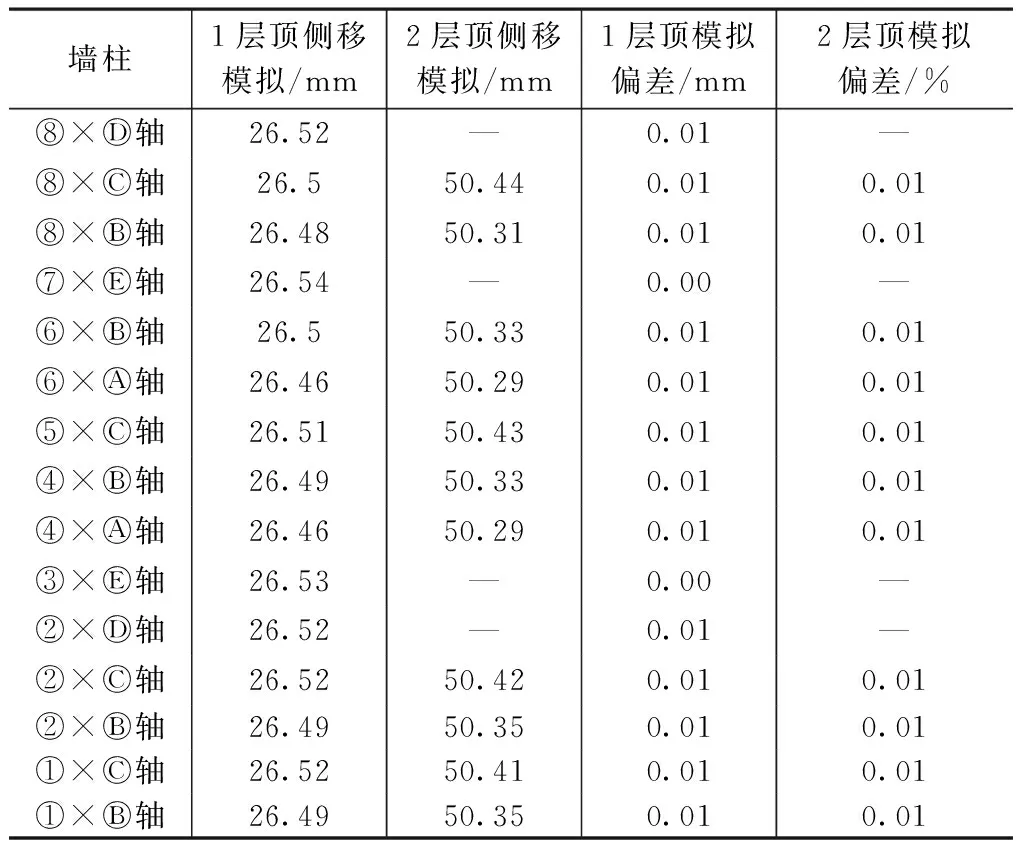

43号楼1层层高4.3m,2层层高3.9m,1层顶平均侧移为26.66mm,2层顶平均侧移为50.84mm。

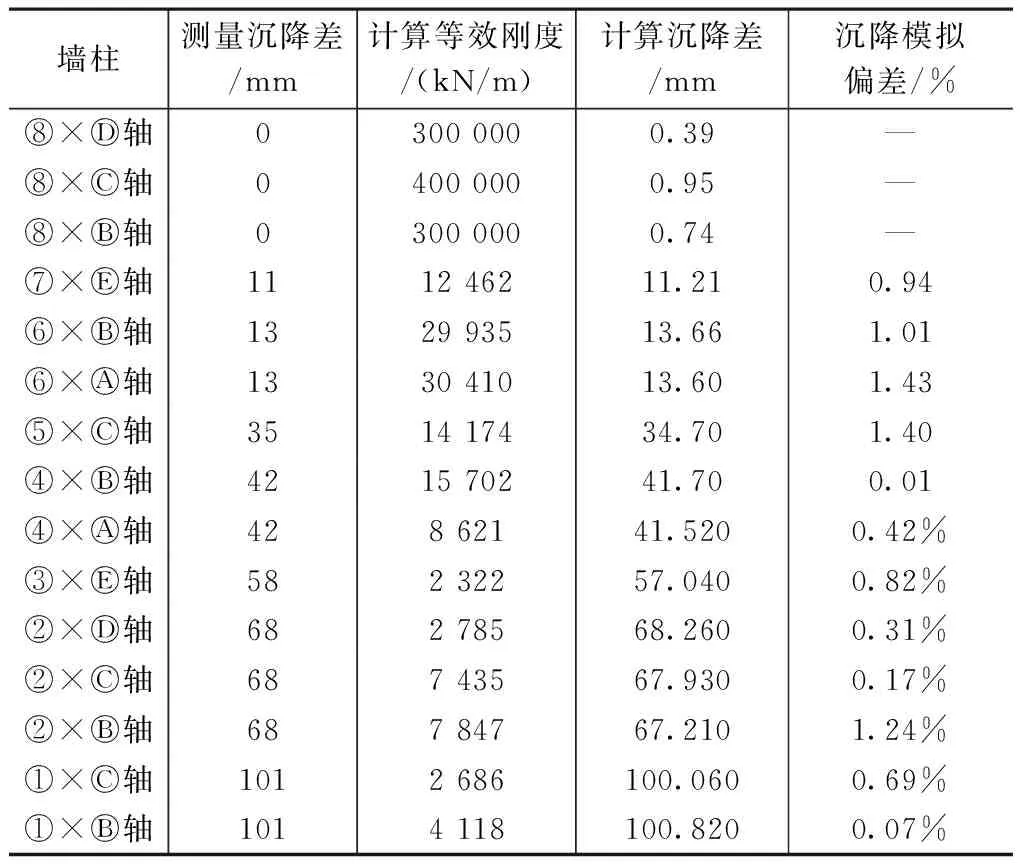

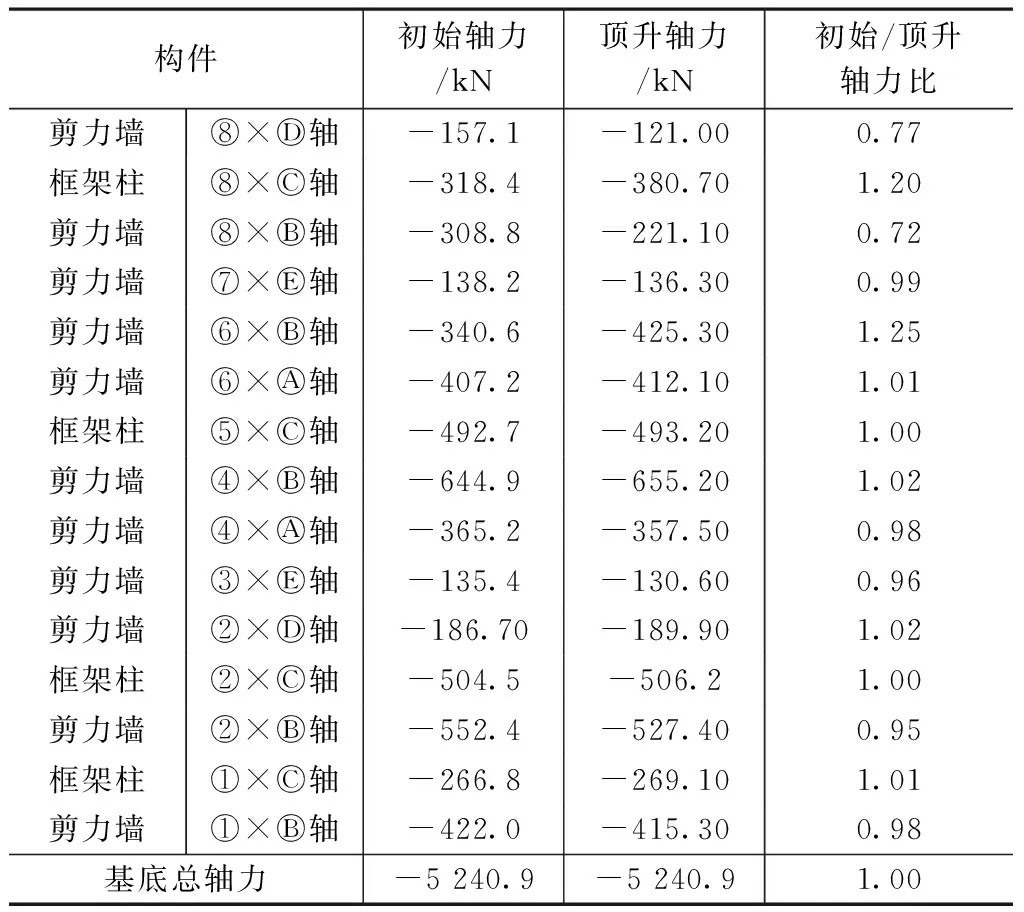

经试算,取各支座水平向相对刚度为1 500kN/m。竖向刚度模拟计算结果见表3,各支座沉降模拟最大偏差为1.43%;水平刚度模拟计算结果见表4,各支座水平变形模拟最大偏差为1.00%。达到建筑物倾斜目标后,根据得到的各支座等效刚度,计算确定房屋纠倾时的顶升力,计算结果见表5。

计算结果表明,各支座顶升力约为初始轴力的0.72~1.25倍,大多数支座轴力变化并不显著。实际顶升过程中,各支座轴力(即顶升力)随着回倾过程不断变化,理论上完全回倾后,各支座轴力应恢复至未倾斜状态,故最终顶升力取原初始轴力的1.0~1.25倍。

7 剪力墙施工过程分析

加固时采用墙身开洞方式选择50t机械式千斤顶进行体内顶升,开洞位置选择墙体边缘构件处。施工过程中分别对开洞后及顶升时墙身受力情况进行分析。

43号楼各支座竖向刚度模拟结果 表3

43号楼各支座水平刚度模拟结果 表4

43号楼顶升力计算结果 表5

墙体开洞后,上部结构荷载由墙身承担,考虑最不利情况下连续开洞时墙体受力情况。墙体顶升过程中,墙身分离,此时所有竖向荷载由千斤顶承担。经计算,单个千斤顶实际最大控制值为40t,计算此时墙体受力情况。

采用ABAQUS有限元分析软件对上述两种情况进行计算分析,其中混凝土采用实体单元,弹性模量为3.0×104MPa,泊松比为0.2,考虑混凝土塑性损伤模型;钢筋采用D2T3桁架单元,弹性模量为2.0×105MPa,泊松比为0.3,屈服应力为400MPa。

墙体开洞阶段计算结果表明,混凝土最大压应力为6.6MPa,钢筋最大压应力为57.2MPa,构件处于弹性状态;墙体顶升阶段计算结果表明,混凝土最大压应力为12.9MPa,钢筋最大压应力为133.7MPa,见图8。结果表明,顶升接触面混凝土局压应力较大,构件整体仍处于弹性状态[11]。

图8 顶升施工阶段剪力墙数值模拟/Pa

计算结果表明,本次加固在边缘构件处开洞是可行的,该做法免去了体外托换结构,可有效缩短工期。考虑在顶升时混凝土局压应力较大,在顶升面浇筑10cm灌浆料,底部预埋钢垫板。

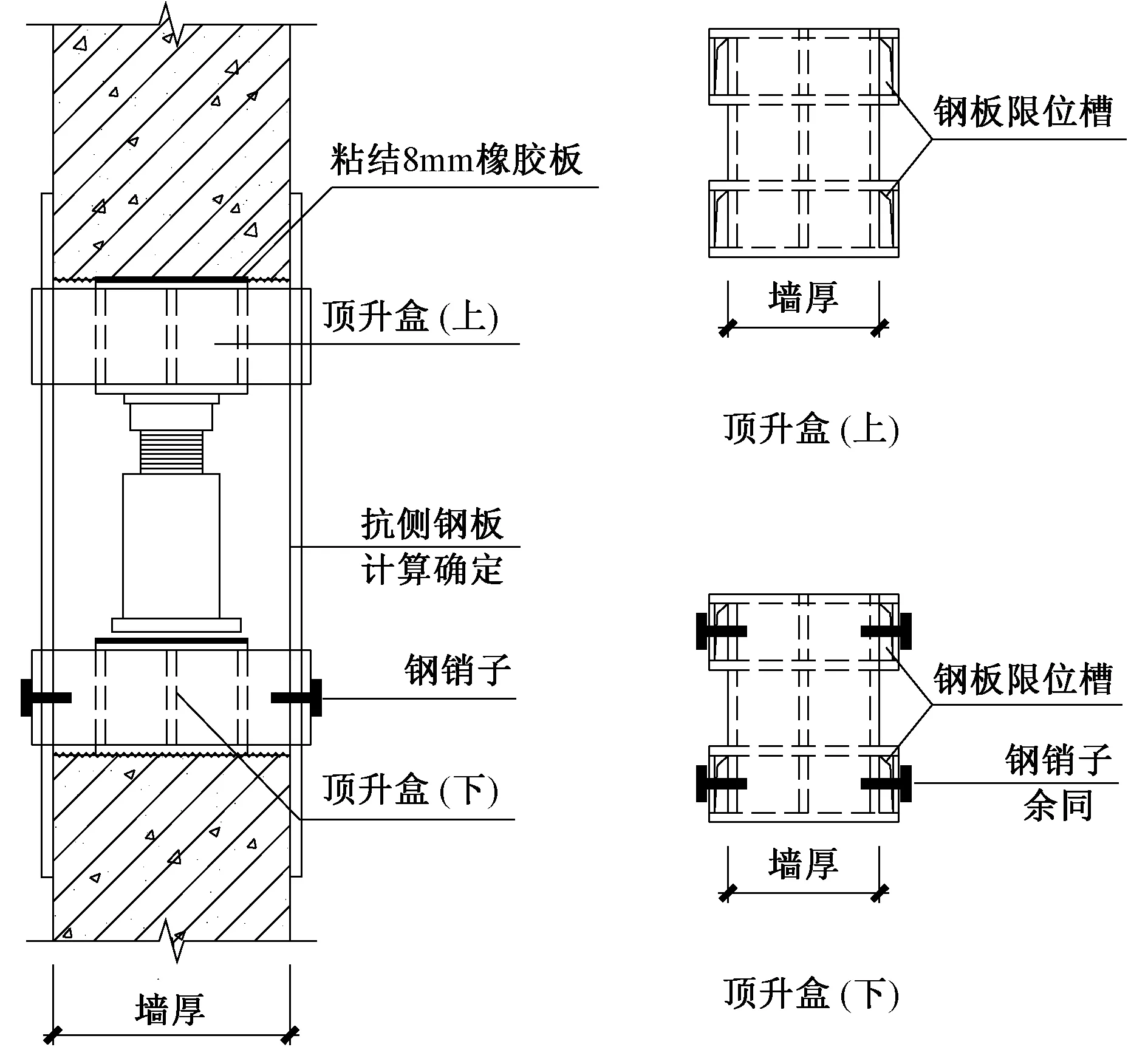

8 单向抗侧装置

单向抗侧装置主要由上下顶升盒和抗侧钢板组成,抗侧钢板穿过顶升盒两侧的限位卡槽与剪力墙紧贴,在顶升盒(下)开孔设置钢销子,用于固定抗侧钢板,见图9。顶升盒无需另行锚固,措施简单,施工方便,适用于此类纠倾加固。同时该装置可限制墙身截断后因杆端弯矩释放造成的墙体水平错位。

图9 单向抗侧装置做法

以46号楼为例,考虑多遇地震作用下,算得结构基底产生地震总剪力分别为675.84kN和693.41kN。采用抗侧钢板规格5mm×100mm,钢材Q235,每组装置抗力62.5kN。经计算,X向设置11套抗侧装置,Y向设置12套抗侧装置。

9 纠倾加固效果

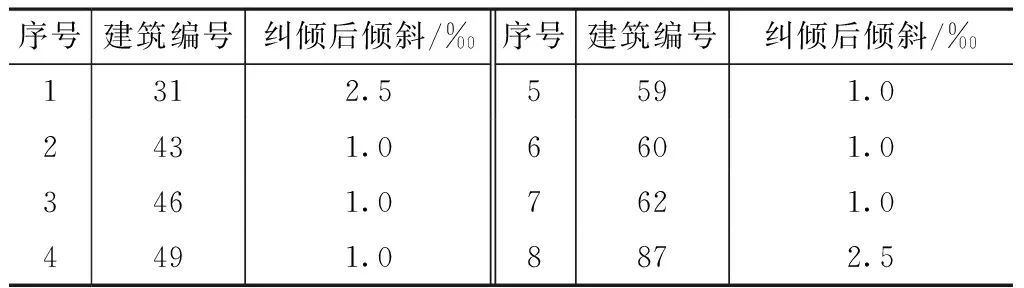

本次共纠倾加固8栋建筑,各栋受损建筑纠倾后倾斜率见表6。其中31号及87号楼回倾控制标准为2.5‰,其余建筑物回倾控制标准为1.0‰。

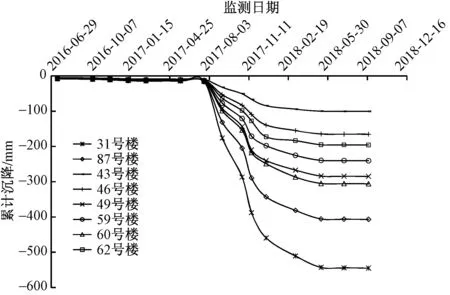

本工程在“8.8九寨沟地震”后出现明显沉降,经地质灾害治理(施工周期:2017.09-2018.02),建筑物沉降出现减缓趋势,随后进行受损建筑物地基基础加固(施工周期:2018.02-2018.05),地基基础加固完成后,建筑物沉降稳定,沉降过程曲线见图10。由此可见,本次地基基础加固效果良好。

场地内受损建筑物纠倾效果汇总 表6

图10 建筑物沉降过程曲线

10 结论

对“8.8九寨沟地震”震后8栋山地建筑沉降倾斜原因进行分析,提出了地基基础加固设计方法,对倾斜建筑剪力墙进行体内开洞顶升,并采用一种简易的单向抗侧装置抵抗顶升过程中的水平荷载,控制墙体水平错位。主要结论如下:

(1)震后诱发滑坡,滑坡体影响附近建筑场地稳定性,导致相邻建筑物出现不同程度的沉降及倾斜;此类建筑物纠倾加固前应先进行地质灾害治理,保证场地的整体稳定性。

(2)工程地基基础加固考虑不同工况作用。在正常使用过程中,考虑桩-土共同作用,按复合减沉疏桩基础进行设计;在地震作用下,荷载由桩全部承担,按桩基设计;同时应考虑建筑物范围内的滑动面以上土体的自稳定性,并考虑本地区设计基本地震加速度,进行单桩水平承载力验算。

(3)采用弹簧单元模拟支座约束,以竖向差异

沉降量和层顶水平侧移为控制目标,通过试算确定约束水平向和竖向等效刚度,进而计算出各支座的顶升力。各支座计算顶升力约为初始轴力的0.72~1.25倍,大多数支座轴力变化并不显著。实际顶升过程中,各支座轴力随着回倾过程不断变化,最终顶升力取原初始轴力的1.0~1.25倍。

(4)采用体内顶升法对剪力墙进行顶升,对不同施工阶段的剪力墙受力情况进行分析。结果表明,开洞阶段剪力墙体受力较小,可不采取措施;顶升阶段墙体顶升面局压应力较大,应采取局部加强措施。

(5)采用单向抗侧装置抵抗水平荷载并限制墙体平面外错位,措施简单,施工方便,适用于此类纠倾加固。

本工程经过合理设计,精细化施工,目前建筑物沉降处于稳定状态,倾斜率满足规范要求。实践证明,用本文方法进行山地建筑物震后纠倾加固效果良好,安全可靠。