以家庭为中心的个案管理在1型糖尿病患儿中的应用研究

2021-07-15王燕吴利平林琴陈海燕许桃英盛微

王燕,吴利平,林琴,陈海燕,许桃英,盛微

(1.重庆医科大学附属儿童医院 护理部,重庆 400014;2.重庆医科大学附属儿童医院 内分泌科)

儿童1型糖尿病是一种慢性终身性疾病,易继发全身多脏器急、慢性并发症。患儿自理能力欠佳,治疗依从性较差[1],患病后严重影响其生存质量[2]。实施以家庭为中心的个体化照护服务是提高患儿生存质量的重要途径[3]。研究[4-5]表明,个案管理能有效解决糖尿病儿童的医疗管理需求,但其在我国尚处于起步阶段,经验和制度建设有限,在儿童糖尿病中应用尤少[6]。本研究旨在评价以家庭为中心的个案管理对1型糖尿病患儿糖代谢指标及生存质量的影响,以期为儿童糖尿病科学、规范化管理提供参考依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 便利选取2018年9月至2019年7月就诊于重庆市某三级甲等儿童医院内分泌科的1型糖尿病患儿为研究对象。根据入院时间分为对照组和试验组,2018年9月至2019年2月入院的33例患儿为对照组,2019年3月至2019年7月入院的33例患儿为试验组。样本量根据下列公式计算得出

考虑10%的失访率,最终确定两组样本量各33例。入组标准:符合《中国1型糖尿病诊治指南(2011版)》的诊断标准[3];年龄2~18岁;患儿及家属自愿参与。排除标准:患有精神疾病不能配合研究者;合并严重的心脑肝肾功能衰竭者。本研究经我院伦理委员会批准,并已进行临床试验注册。

1.2 干预方法

1.2.1 对照组 患儿入院后,责任护士登记,邀请家长加入微信群,发放健康教育手册,根据我院制定的儿童糖尿病临床路径进行常规照护。出院1周进行电话随访,出院3、6个月到院随访,根据需求及病情变化增加随访次数。

1.2.2 试验组

1.2.2.1 组建个案管理团队 个案管理团队由多学科团队组成。科护士长负责质量监控;专科医生负责诊疗指导;个案管理护士负责健康管理;营养师负责饮食方案;心理咨询师负责心理支持;低年资护士负责研究对象入组和知情告知;研究生负责数据收集、录入和统计分析。

1.2.2.2 制定个案管理方案 课题组在文献分析及横断面研究[6]的基础上开展专家函询,结合临床实践、糖尿病专科特点及专家意见,对指标条目进行逐条讨论、修改,最终确立了由5项一级指标、14项二级指标和34项三级指标构成的以家庭为中心的儿童1型糖尿病个案管理方案[7]。

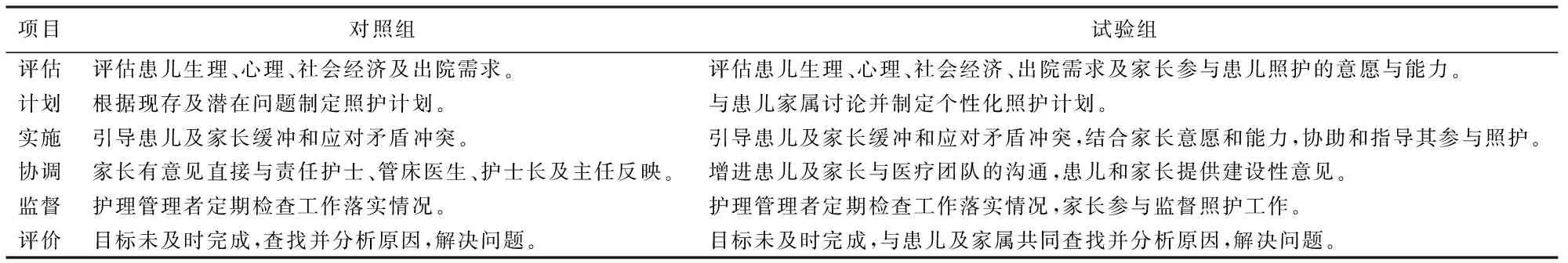

1.2.2.3 实施个案管理方案 (1)收案:介绍研究目的和注意事项,分组,通知个案管理护士。(2)管案:①评估:个案管理护士邀请家长加入微信群,建立结对关系。评估患儿生理、心理、社会经济、出院需求及家长参与患儿照护的意愿与能力,找出现存及潜在问题。②计划:多学科团队讨论并制定个性化照护计划,包括入院宣教、基础理论知识讲解、治疗方法指导和出院考核及指导等。③实施:住院期间:发放健康教育手册,将照护活动分派于相应团队成员。出院后:出院1周及1、2、4、5个月电话、微信或小程序随访;出院3、6个月到院随访,根据需求及病情变化增加随访次数。④协调:实时记录,及时调整不适宜计划。协调与整合团队意见,共同协助个案达到照护需求。⑤监督:科护士长和护士长每月监督实施情况,召开研究组会,交流管案心得,解决存在问题。⑥评价:评价患儿状态及目标完成情况,如果目标达成,进入新目标;目标未达成及时跟进,分析原因并解决问题。(3)结案:达到目标则正常结案;管案过程中出现严重疾病或意外不能继续、自行退出者属非正常结案。两组“以家庭为中心”糖尿病患儿健康管理内容比较见表1。

表1 两组糖尿病患儿健康管理内容比较

1.3 评价工具及内容 (1)一般资料:包括患儿年龄、性别,主要照顾者受教育程度、居住地等。(2)血糖控制:于干预前、干预后3个月、干预后6个月收集患儿的糖化血红蛋白(HbA1c)、空腹血糖、睡前血糖和凌晨血糖。(3)儿童生存质量测定量表4.0(pediatric quality of life inventory TM 4.0,Peds QLTM 4.0):于干预前、干预后6个月由经过统一培训的调查员借助“问卷星”实施调查。该量表由Varni等[8]研制,已证实在1型糖尿病儿童中具有较好的适用性[9],本研究已经作者授权使用。量表包含生理功能、情感功能、社交功能和学校表现等4个维度,分值越高,表明健康相关生存质量越高[8]。

2 结果

2.1 两组患儿一般资料比较 资料收集中报告,两组一般资料差异无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。见表2。

表2 两组患儿一般资料比较

2.2 两组患儿干预前后糖代谢指标的重复测量方差分析 干预前,两组患儿HbA1c、凌晨血糖、空腹血糖与睡前血糖差异均无统计学意义(均P>0.05);干预后,试验组凌晨、空腹与睡前血糖均优于对照组,差异有统计学意义(均P<0.01);随着时间推移,两组HbA1c、凌晨血糖、空腹血糖与睡前血糖均有所改善,且试验组第3个月HbA1c以及第3、6个月的凌晨血糖、空腹血糖与睡前血糖降低明显(均P<0.01)。见表3。

表3 两组患儿干预前后糖代谢指标的重复测量方差分析

2.3 两组患儿干预前后生存质量比较 干预前,在生理、情感、社交、学校表现、心理社会及总分方面,试验组和对照组自评及代评量表得分差异均无统计学意义(均P>0.05)。干预6月后,试验组自评及代评量表得分高于对照组,除生理功能外(P>0.05),其他维度差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表4。

表4 两组干预前后生存质量比较(分,

3 讨论

3.1 以家庭为中心的个案管理可改善患儿血糖控制情况 研究显示,试验组患儿凌晨、空腹和睡前血糖优于对照组。个案管理护士可增进患儿及家属与医疗团队的沟通,使其照护需求获得满足,实现真正意义上以家庭为中心的健康管理模式[10]。管案过程中评估、计划、实施及评价4个环节相互联系、循环反复、不断完善,使其发挥更好实操价值。通过如此循序渐进的全面健康管理模式,患儿饮食、运动及血糖监测不断改善,血糖控制得以改善。HbA1c反映2~3个月平均血糖情况,是反映长期血糖控制水平的金标准[3],本研究中,两组患儿在干预3个月后HbA1c有统计学差异(P<0.05),但在干预6个月后无统计学意义(P>0.05),可能与患儿进入糖尿病的“暂时缓解期”有关。

3.2 以家庭为中心的个案管理可改善患儿生存质量 表4显示,干预后,试验组自评及代评量表得分优于对照组,除生理功能外(P>0.05),其他维度差异均有统计学意义(P<0.05)。1型糖尿病患儿需终身治疗,患儿自我管理及家长参与显得尤为重要。本研究中,通过评估并进行个性化知识讲解及操作训练,使患儿或家长能识别并预防并发症,逐渐恢复生活自理;通过开展医护患联谊活动,促进医护与患儿、家长与患儿、患儿与患儿间情感交流,使患儿获得更多家庭和社会支持。研究[10]也证实以家庭为中心的个案护理有助于促进患儿良好的心理功能、自我护理行为及血糖控制,进而改善患儿生存质量。

3.3 以家庭为中心的个案管理照护方案有待进一步完善 个案管理方案虽取得不错效果,但实施过程中遇到2个问题:(1)分组问题。研究初期由研究生负责分组,但研究生并非一直在科室工作。课题组对此进行了调整,由2名低年资护士根据排班告知个案管理护士,并在黑板上标记。(2)护士时间和精力问题。受时间和经费限制,随访小程序功能较单一,家长遇到问题经常微信或电话咨询个案管理小组护士,护士无法每次都及时回复。对此,课题组为每个负责个案管理的护士搭配了1名低年资护士,此举不仅为其分担了工作量,亦可培养后备力量、夯实人才梯队;同时申请到项目经费,加快构建慢病管理信息平台,实时线上线下动态监管,实现时间、空间、人员的高效分配。