我国电信网络诈骗犯罪的刑事政策分析

——以需求弹性理论为视角

2021-07-15任文杰

任文杰

(中国人民公安大学 北京 100038)

一、问题的提出

近年来,电信网络诈骗已成为发展最快的刑事犯罪,严重侵害了人民群众的财产安全,降低了人民群众的获得感、幸福感和安全感,威胁了社会秩序的稳定。习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示,强调坚持以人民为中心,全面落实打防管控措施,坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势[1]。当前我国主要施以“从严从快”的刑事政策来应对电信网络诈骗犯罪。在刑事立法方面,2016 年12 月20 日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件使用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》),相较于2011 年3月1 日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布的《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),严密了犯罪数额认定网络,新增了酌定从重处罚情节、关联犯罪及其刑罚、共同犯罪与主观方面的认定、证据的收集与审查判断和涉案财物的处理等问题。2021年1月22 日,最高人民检察院印发《人民检察院办理网络犯罪案件规定》(以下简称《规定》),进一步加强了对电信网络诈骗等网络犯罪的规制力度。在刑事司法方面,自2020年10月以来,公安机关联席开展“断卡”等专项行动,持续高压打击电信网络诈骗犯罪,2020年,全国共破获电信网络诈骗案件32.2 万起,抓获犯罪嫌疑人36.1 万名[2],威慑效用不断提高,取得了显著的打击成效。针对当前电信网络诈骗犯罪多发高发的态势,我国将继续实施“从严从快”的刑事政策。

目前,相关主题的研究多为探讨电信网络诈骗犯罪的特点、模式和原因,以及打击、预防和治理的对策,鲜有以电信网络诈骗犯罪的刑事政策为研究对象的论文,也缺乏运用犯罪经济学理论分析刑事政策的论文。笔者以“电信网络诈骗”和“刑事政策”为主题进行检索,仅有4篇期刊文章,其中只有《宽严相济刑事政策在惩治电信网络诈骗犯罪中的科学运用——基于“两高一部”《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的分析》[3]1篇文章以电信网络诈骗犯罪的刑事政策为研究对象,但也仅论及刑事政策的立法方面,并未涉及司法方面。李艳以宽严相济刑事政策为理论视角,认为《意见》是对宽严相济基本刑事政策的科学运用,对其打击电信网络诈骗犯罪的作用持积极的态度。但在司法实践中,电信网络诈骗犯罪形势日趋复杂严峻,刑事政策并未完全发挥减少犯罪的作用。本文初次将犯罪经济学的理论运用于电信网络诈骗犯罪的刑事政策的分析,具有一定的探索性理论价值。

在《法和经济学》中,犯罪经济学家罗伯特·考特和托马斯·尤伦阐释了需求弹性的功能,认为其衡量的是在商品价格变化时消费者的反应程度[4]。在犯罪经济学中,需求弹性衡量的是在刑事政策变化时犯罪的反应程度,需求弹性越大,犯罪对刑事政策的反应程度越大。犯罪对刑事政策的反应具体表现为:刑事政策渐趋严厉,犯罪数量逐渐减少。在当前我国针对电信网络诈骗犯罪“从严从快”的刑事政策下,电信网络诈骗犯罪数量增速放缓,根据需求弹性理论,可以推论出:当前我国电信网络诈骗犯罪对“从严从快”刑事政策的反应程度正逐渐提高,但还尚未能达到理想的反应程度。如何完善当前我国针对电信网络诈骗犯罪的刑事政策以减少犯罪数量?如何提高电信网络诈骗犯罪对刑事政策的反应程度?本文以犯罪经济学的理论为逻辑起点,主要运用需求弹性理论来分析我国应对电信网络诈骗犯罪的刑事政策,并提出犯罪经济学视域下刑事政策的完善建议。

二、概念界定与理论释义

(一)刑事政策的概念

刑事政策的概念有狭义与广义之分。德国刑法学家费尔巴哈认为,刑事政策是国家据以与犯罪作斗争的惩罚措施的总和,强调国家运用惩罚措施应对犯罪,这是狭义的刑事政策概念,也称为刑事惩罚政策。广义的刑事政策概念最先由德国刑法学家李斯特提出,认为刑事政策是指国家和社会据以与犯罪作斗争的原则总和,注重国家和社会的双重主体作用与多种手段的并行兼施。刑事政策作为与犯罪作斗争的工具,主要包括刑事惩罚与社会预防两种手段,狭义的刑事政策侧重于刑事惩罚,广义的刑事政策侧重于社会预防。

本文侧重于考察国家如何运用刑事惩罚政策来应对犯罪,主要内容包括刑事立法政策与刑事司法政策两个方面,并从刑事惩罚与社会预防的角度,提出对我国当前电信网络诈骗犯罪刑事政策的完善建议。

(二)犯罪经济学需求弹性理论的基本涵义

需求弹性理论是指使用需求弹性衡量一种商品的需求量对其价格变动反应程度的理论[5],需求弹性衡量的是一个变量变动引起另一个相关变量变动的程度[6]。在商品市场中,商品价格发生了10%的变化将可能会引起对商品的需求发生一定程度的变化,不同类型商品的价格变动,可能会引起不同的需求量变动,例如,粮食价格上涨并不会导致人们对其的需求量减少,但奢侈品价格下降可能会导致对其的需求量增多。因此,粮食需求对价格变化反应程度小而奢侈品需求对价格变化反应程度大。

理性人假设是经济学理论创设与展开的逻辑前提,也是犯罪经济学的理论基础[7]。理性犯罪人的决策模式是权衡犯罪收益与预期成本,做出能够实现最大效用的理性选择[8]。简言之,当犯罪收益大于预期成本时,理性犯罪人会选择实施犯罪。犯罪收益是指实施犯罪所获得的利益满足,主要包括财物等物质性利益与情欲等精神性满足。预期成本是指实施犯罪所需要支付的价格,包括作案工具等物质性价格、机会成本和惩罚价格等[9]。惩罚价格是预期成本的重要组成部分,在某一犯罪市场中,可以将惩罚价格与犯罪数量的关系描述为:提高惩罚价格将提高预期成本进而减少犯罪数量。

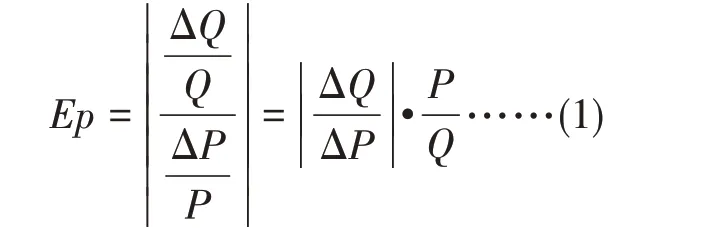

在犯罪经济学中,运用需求弹性理论分析犯罪数量对惩罚价格的反应程度,可以假设犯罪惩罚价格为P,犯罪数量为Q,犯罪数量对惩罚价格的弹性系数为Ep,据此,可以将犯罪数量对惩罚价格变动的反应程度表示为如下公式:

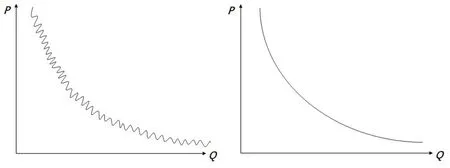

公式(1)中,ΔQ是犯罪数量的变动量,ΔP表示价格的变动量。若Ep>1,则需求富有弹性;若0 经济学家加里·贝克尔在《犯罪与刑罚:一种经济学进路》(Crime and Punishment:An Econom⁃ic Approach)一文中提出,惩罚价格与犯罪数量存在负相关关系,惩罚概率会因多种因素影响而发生变动,并影响惩罚价格进而影响预期成本[10]。惩罚价格与刑罚价格和惩罚概率呈正相关关系,可以表示为如下公式: 公式(2)中,P表示惩罚价格。C表示刑罚价格,为惩罚犯罪的刑罚力度。M表示惩罚概率,取值区间为0%~100%。将公式(1)与公式(2)结合,图形表示如图1,其中左图为犯罪数量对惩罚价格变动的弹性曲线,图形特征为波动下降;右图为经平滑处理后的曲线。 图1 犯罪数量对惩罚价格变动的弹性曲线 刑罚价格通过刑事立法予以确定,具有稳定性。惩罚概率受犯罪人潜逃、证据销毁等减损因素与“从严从快”刑事政策等增益因素的双重影响而动态变化。在需求弹性理论中,当刑罚价格C一定时,可以通过控制需求弹性系数Ep值以分析惩罚价格P,观察不同区间的惩罚概率M,来定性犯罪数量对惩罚价格变化的反应程度,经平滑处理后,图形如图2。 图2 随需求弹性系数变动而变化的需求弹性曲线 图(a)到图(e)展现了需求弹性曲线随需求弹性系数变动而发生变化的过程。 (a)当Ep=0时,曲线走向垂直于横坐标,犯罪数量对惩罚价格完全无弹性,惩罚概率为0,即受到惩罚的可能性为0。 (b)当0 (c)当Ep=1时,惩罚价格适中,对犯罪的威慑效用适中,犯罪数量对惩罚价格的弹性单一,惩罚概率适中。 (d)当Ep>1 时,惩罚价格较大,能够实现较大威慑效用,犯罪数量对惩罚价格富有弹性,惩罚概率较大。 (e)当Ep→+∞时,曲线走向垂直于纵坐标,犯罪数量对惩罚价格的弹性充分,惩罚概率为100%,即犯罪必然受到惩罚。 在2011 年3 月1 日通过的《解释》中,对诈骗犯罪的数额认定、酌定从严情节、不起诉或免予刑事处罚、犯罪形态认定和共同犯罪认定等问题予以刑事立法确定,为应对电信网络诈骗犯罪提供了刑事司法指引。随着电信网络诈骗犯罪手段的科技化程度逐步提高,犯罪组织形式渐趋复杂,犯罪人的反侦查能力逐渐增强,共同犯罪和跨境跨区域犯罪问题日趋严峻,电信网络诈骗犯罪的隐蔽性空前提高,打击电信网络诈骗犯罪的难度大幅提升。电信网络诈骗犯罪行为依托科技,犯罪痕迹易隐匿,犯罪人往往及时销毁犯罪工具等犯罪证据,犯罪事实难以准确认定。电信网络诈骗犯罪人以集团化的组织形式,采取流动化跨境跨区域的方式以藏匿自身,通过线上销赃渠道转移犯罪所得,致使公安机关打击犯罪、追逃抓捕犯罪人和追赃挽损受到严重阻碍,公安机关侦破案件的难度攀升,惩罚概率低。在刑事立法上,《解释》并未直接规定单独适用的电信网络诈骗罪,因而对电信网络诈骗行为的惩罚只能参照《解释》中对于诈骗罪的规定,再加之犯罪事实难以准确认定,往往从轻判决,威慑效用低。《解释》难以应对日趋复杂的电信网络诈骗犯罪形势,犯罪数量持续上升,惩罚概率低,惩罚价格处于较低水平,犯罪数量对刑事政策的反应程度低,缺乏弹性。 在“缺乏弹性”的刑事政策背景下,国家先后发布了《意见》与《规定》,以提高应对电信网络诈骗犯罪的惩罚价格。在2016 年12 月20 日发布的《意见》中,犯罪数额认定区间调整为“3000 元至30000 元”“3 万元至50 万元”和“50 万元以上”,填补了《解释》中存在的“1 万元至3 万元”和“10 万元至50 万元”的数额认定区间空隙,事实认定网络更加严密,提高了“数额巨大”区间的刑罚力度。《意见》新增了酌定从重处罚情节,着重打击侵犯国家机关公信力、侵害社会弱势群体财产利益、侵犯公序良俗等具有严重社会危害性情节的电信网络诈骗犯罪,并明确规定严格适用缓刑,加大财产刑的适用,进一步提高刑罚的严厉性。《意见》明确规定可以结合已收集的言辞证据与经查证的相关证据以综合认定犯罪事实。这提高了惩罚概率,降低了证据收集成本。《意见》还明确规定了电信网络诈骗关联犯罪类型及其行为方式,并将事前通谋的销售终端机具、散存资金、提供账户和异常套现等帮助行为予以共同犯罪定罪处罚。这扩张了打击范围,全面提高了惩罚的概率和严厉性,震慑了电信网络诈骗犯罪的增长势头,犯罪数量增速放缓。虽然取得了一定的打击成效,但电信网络诈骗犯罪数量仍呈现缓慢增长的趋势,亟需进一步提高惩罚的威慑效用以遏制犯罪数量的增长态势。在此背景下,《规定》对取证、案件和电子数据的审查、出庭支持公诉和跨境跨区域协作等进行了明确规定,进一步严密规制法网,将施力点集中于提高惩罚概率。 在刑事司法层面,我国对电信网络诈骗犯罪的打击力度不断加大,从公安机关独立开展打击行动,到公安机关与其他部门联合行动(从公安机关独自开展“严打”等行动,发展为公安机关与其他部门联席开展“断卡”“云剑”“长城”等行动),打击主体的增强打击行动的高频率开展,惩罚概率逐步提升,发案数逐渐减少,威慑效用进一步增大[11]。 我们可以借助加里·贝克尔模型来辅助分析:假设Qd为电信网络诈骗犯罪的数量,Pd为对应的刑罚价格,即遭受刑罚的严厉性,Md为惩罚概率,Od为其他影响犯罪数量的因素,据此,可以得到关系表示为:Qd=Qd(Pd,Md,Od)。据加里·贝克尔模型假设,多数犯罪人是风险偏好者,对惩罚的确定性较严厉性更敏感。故Md提高的犯罪威慑效用大于同等百分比Pd提高的威慑效用,当惩罚概率逐步提高,犯罪数量对刑事政策的弹性曲线逐步平缓,即向富有弹性的趋势发展(从左图至右图)。同时,刑罚价格的提升,将使得弹性曲线上的点向左移动(从B点移动到A点),如图3所示。可以说,当前我国应对电信网络诈骗犯罪的刑事政策的严厉程度高,刑罚价格高,惩罚概率逐步提升,电信网络诈骗犯罪对刑事政策的反应程度正逐步从“缺乏弹性”向“富有弹性”转化。 图3 向富有弹性趋势发展的需求弹性曲线 惩罚概率是风险偏好者衡量预期成本的重要因素,若惩罚概率低,风险偏好者会选择实施犯罪。电信网络诈骗犯罪人追求犯罪收益的最大化,并会在惩罚概率较低的条件下选择实施犯罪,是典型的风险偏好者,契合加里·贝克尔模型的假设。基于前述假设,暂且假定影响犯罪数量的其他因素相对稳定,电信网络诈骗犯罪数量仍在增多,增长速率放缓,刑罚较为严厉,惩罚概率逐步提升,也即是说,假定Qd不变,Pd处于较高水平,Md正在逐步提升,惩罚价格提高,照此发展趋势,Qd的增长速率逐步减缓并直至降低为0,即不再增长,Qd将逐渐回落,迎来犯罪数量发展趋势的拐点。基于前文分析,惩罚价格是影响犯罪对刑事政策敏感性的重要因素,维持现有的刑罚价格水平并逐步提高惩罚概率,将继续提升惩罚价格。刑罚价格水平由刑事立法决定,具有稳定性,惩罚概率的变动对惩罚价格的影响较刑罚价格的变动更大。 当前我国对电信网络诈骗犯罪的惩罚概率正在逐步提升,但仍难以应对日趋复杂的电信网络诈骗犯罪形势。依据需求弹性理论的分析,惩罚概率受犯罪人潜逃、证据销毁等减损因素与“从严从快”刑事政策等增益因素的双重影响而动态变化。在减损因素方面,犯罪人通过团伙分工作案、境外转移犯罪窝点、铺展黑灰产业链销赃隐脏和销毁犯罪事实证据等方式实施电信网络诈骗犯罪,极具隐蔽性,致使实践中存在境外窝点清剿与跨境追赃难、手段定性与事实证据查明难和打击团伙作案与产业链清除等多重打击难题。在增益因素方面,我国针对电信网络诈骗犯罪实施“从严从快”的刑事政策,高频率开展专项打击行动,全方位打击电信网络诈骗及关联犯罪,取得了一定成效。综合来看,公安机关面临的多重打击难题产生的根源在于电信网络诈骗犯罪所固有的本体特征,在短期内难以攻克,减损因素的影响作用较大。打击电信网络诈骗犯罪的实践表明,“从严从快”刑事政策的威慑效用尚未能达到理想目标,增益因素的影响作用较小。可以说,减损因素对惩罚概率提升的阻碍作用较增益因素的促进作用更大,惩罚概率还处于较低水平。 习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示强调,坚持以人民为中心,全面落实打防管控措施,坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势[12]。当前我国坚持“从严从快”的刑事政策,持续开展专项行动,全方位打击关联犯罪,惩罚价格总体提高,电信网络诈骗犯罪对刑事政策的反应正逐步向“富有弹性”转化。基于需求弹性理论的分析,犯罪数量应呈现下降趋势,但是,当前我国电信网络诈骗犯罪数量并未减少,仍呈现缓慢的上升趋势,原因在于惩罚概率仍处在较低水平,犯罪对刑事政策的反应还不够敏感。同时,电信网络诈骗犯罪波及范围广,遭受侵害的群体类型多样,犯罪供给量大。为坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势,需要运用刑事政策的刑事惩罚与社会预防的双重手段,以提高惩罚概率,降低犯罪供给。 当前我国打击电信网络诈骗犯罪以“宽严相济”基本刑事政策为指导,施以“从严从快”的具体刑事政策,突出“严”与“快”的双重价值内涵,坚持依法严打方针,加快加重打击力度,保持高水平的惩罚严厉性,彰显严格性与严密性,提升惩罚概率进而提高惩罚价格,增大对电信网络诈骗犯罪的威慑效用。在刑事立法层面,最大程度地发挥惩罚的犯罪威慑效用,严密对电信网络诈骗犯罪的规制法网,严格追究刑事责任;在刑事司法层面,提高固定证据、打击侦破和追赃挽损的能力,提升惩罚的概率,增大惩罚的外部成本内部化的功能效用。 根据加里·贝克尔模型,当犯罪收益犯罪成本时,理性犯罪人才会选择实施犯罪。电信网络诈骗犯罪的惩罚价格需要大于犯罪收益,即使犯罪收益犯罪成本,才能发挥惩罚对犯罪的威慑效用。在司法实践中,法官针对“数额较大”的量刑多为有期徒刑与高于犯罪所得的罚金刑组合,契合加里·贝克尔的模型假设,犯罪威慑效用高。在“数额巨大”与“数额特别巨大”的犯罪数额区间,受害人的财产损失作为外部成本的主要组成部分因犯罪人对犯罪金额的转移处置而难以救济,降低了执行罚金刑的可能性,只能通过判处刑期更长的监禁刑来补偿大打折扣的刑罚价格。但长期的监禁会导致司法资源投入增加,惩罚犯罪的社会成本提高,同时,财产损失的外部成本难以通过监禁刑的惩罚方式而内部化,对电信网络诈骗犯罪的惩罚陷入了“两难”境地,即长期监禁刑难以发挥外部成本内部化功能作用,罚金刑难以执行致使外部成本难以内部化。因此,提高追赃挽损的能力以提高罚金刑的严厉性与执行能力,严密刑法规制网络,严格追究电信网络诈骗犯罪人的刑事责任,提高惩罚概率以整体提高惩罚价格,是威慑犯罪的有力手段,有利于促进外部成本内部化,提高犯罪对刑事政策的弹性。 当前,在我国应对电信网络诈骗犯罪的司法实践中,存在影响惩罚概率和刑罚价格的风险因素,惩罚价格的上升趋势存在阻碍。惩罚概率方面,证据灭失致调查取证难、涉案资金分流致追赃挽损难和跨区域跨境作案致追逃打击难。刑罚价格方面,犯罪数额、形态、共同犯罪和关联犯罪认定困难和罚金刑执行困难。由此,惩罚概率与刑罚价格因诸多风险因素而受到负性影响,惩罚价格处于易受减损的风险境地。基于Md与Qd的负相关关系,当Pd一定时,Md下降,惩罚价格减损,将引起Qd上升的前提假设,可以推论出,当难以控制影响惩罚概率和刑罚价格的风险因素,惩罚价格因而遭受减损时,对于电信网络诈骗犯罪人,实施犯罪的预期成本降低,犯罪收益增加,犯罪数量将会增加且增速将会加快,即电信网络诈骗犯罪数量对刑事政策的反应程度逐渐降低,将重新陷入“缺乏弹性”的困境。基于风险偏好者对惩罚概率更敏感的加里·贝克尔模型假设,即提高惩罚概率比提高刑罚价格能获取更大的威慑效用,电信网络诈骗犯罪人是典型的风险偏好者,提高惩罚概率是威慑电信网络诈骗的有效手段。当前开展的“断卡”行动着力于提高惩罚概率,取得了显著成效,以实践验证了加里·贝克尔模型的假设。 较高水平的惩罚概率不仅有助于减少电信网络诈骗犯罪的现存量,还有助于威慑潜在的电信网络诈骗犯罪人。为进一步提高惩罚概率,应采取“同频共振”的严打攻势,常态化开展专项打击行动。首先,在源头打击的治理策略下持续开展侦查行动。源头打击的治理策略的核心目标在于提高惩罚概率,直击电信网络诈骗犯罪的源头,控制犯罪人、犯罪空间和犯罪所得。侦查机关探寻网络与现实二重空间的犯罪窝点,加强与网络平台监管主体与境外执法力量的合作,锁定藏匿于犯罪窝点的犯罪人,捣毁以犯罪窝点为主体架构的网络诈骗犯罪产业链体系。“把脉式”筛查信息网络数据流中的资金流向,确定关联账户及平台,在涉案资金流转的各个环节设置“关卡”以实现整体性截流,控制犯罪所得,及时掌控电子证据。第二,纵深开展“断卡”行动。“断卡”行动背后的治理逻辑在于控制电信网络诈骗的承载体,是源头打击策略的具象行动延申。通过严格控制电信网络诈骗犯罪行为的承载体,以切断犯罪产业链的实体环节,降低电信网络诈骗犯罪实施的可能性,从而减少发案量。严格追索涉案“两卡”的来源处,从严惩处关联犯罪人。最后,加快构建应对电信网络诈骗犯罪的“全国一体化打击犯罪格局”,以提高常态化打击的体系效益:一方面,形成上级部门展开行动决策部署,下级部门贯彻执行的层级体系,提高打击行动的执行效率;另一方面,公安机关联席开展打击行动,深入推进专项行动,进一步提升综合打击治理的效益。 在电信网络诈骗的犯罪市场中,若要达到“富有弹性”的犯罪威慑效用,实现遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势的现实目标,在既有的“从严从快”刑事政策背景下,不仅需要针对电信网络诈骗犯罪的需求方,坚持严打方针,拓宽专项打击行动的短期时空特性,开展常态化专项打击行动,提高惩罚概率,还需要在电信网络诈骗犯罪的供给方施力,加强防范电信网络诈骗犯罪的宣传教育,增强潜在受害群体的防范意识和能力,减少电信网络诈骗犯罪的潜在被害因素。 在反诈教育上,拓展反诈宣传的媒介渠道,拓宽反诈教育的群体范围,开展形式多样的宣传活动。当前我国的反诈宣传力度强,反诈宣传的媒介渠道主要为公检法机关的官方媒介,通过微信视频号、公众号和全民反诈APP 等线上渠道,以视频、音频和文字为内容承载形式,对不同年龄阶段的群体开展线上宣传教育,重点向公众传递电信网络诈骗的行为特点、典型特征、犯罪手法和识别方法,提高了公众的防范意识。同时,开展线下宣传教育,在社区、公园和校园等社会面开展反诈宣传教育讲座,为不同群体开展针对性的防范教育引导。进一步拓展现有的反诈宣传媒介渠道,发挥社会主体共治的犯罪预防作用,引导更多的社会主体参与防范电信网络诈骗犯罪的宣传,推动形成全民反诈的社会共识。进一步拓宽反诈教育的群体范围,实现对各个年龄社会群体宣传教育的“全覆盖”,并重点关注易遭受电信网络诈骗犯罪侵害的群体,针对性地开展宣传教育;创新开展形式多样的宣传活动,借助线上线下反诈宣传活动的渠道,丰富防范电信网络诈骗犯罪的活动。例如,举办反诈知识竞赛、反诈文娱活动和反诈典型人物宣传等。长期开展对电信网络诈骗犯罪的防范教育活动,有利于减少电信网络诈骗犯罪的被害因素,降低被害风险,减少供给,从而减少需求方的犯罪机会与犯罪收益。 基于犯罪经济学需求弹性理论的分析,我国针对电信网络诈骗犯罪的刑事政策正处在向“富有弹性”转化的阶段,电信网络诈骗犯罪数量增速放缓,呈现向好的发展态势。但现阶段还尚未达到犯罪对刑事政策“富有弹性”的理想阶段,具体体现在犯罪数量还处在较高水平,犯罪数量仍在持续增长,犯罪趋势拐点尚未到来。在“从严从快”的电信网络诈骗犯罪刑事政策背景下,惩罚具有较高的严厉性,但惩罚概率仍处于较低水平。通过采取刑事惩罚与社会预防的双重手段,加强对电信网络诈骗犯罪的规制力度,坚持对电信网络诈骗犯罪采取“从严从快”的刑事政策,常态化开展专项打击行动,加强对社会公众的反诈宣传教育,有利于提高惩罚概率,减少犯罪供给,提高犯罪对刑事政策的反应程度,加快电信网络诈骗犯罪趋势拐点的到来。

三、电信网络诈骗犯罪对刑事政策的反应

(一)“缺乏弹性”的困境:较低水平的惩罚价格

(二)向“富有弹性”转化:惩罚价格的逐步提升

(三)当前问题之所在:较低水平的惩罚概率

四、电信网络诈骗犯罪刑事政策的完善

(一)坚持对电信网络诈骗犯罪采取“从严从快”的刑事政策

(二)专项打击行动常态化

(三)加强反诈宣传教育

五、结语