血清D-二聚体、纤维蛋白原检测对冠心病非体外循环冠状动脉旁路移植术后缺血事件风险预测价值

2021-07-15李凯

李 凯

(西安市第三医院心胸外科,陕西 西安710018)

非体外循环冠状动脉旁路移植术(Off-pump coronary artery bypass,OPCAB)可有效避免体外循环手术对机体血液系统的影响,降低高危患者手术风险,是外科治疗冠心病的主要方法之一[1]。但因冠心病本身影响,加之手术操作对周围组织和血管的损伤,导致OPCAB患者体内仍存在较严重纤溶激活,容易引发缺血事件[2-3]。因此,了解冠心病患者OPCAB术后凝血状态对于抗凝治疗指导及不良心血管事件预防具有重要意义。D-二聚体(D-dimer,D-D)属于交联纤维降解产物,其表达水平是反应机体凝血状态和纤溶状态的敏感性指标[4];纤维蛋白原(Fibrinogen,Fib)是肝脏合成的纤维蛋白前体。在凝血最后阶段,可溶性Fib转化为不溶性的纤维蛋白,促使血液凝固,因此,临床可通过监测血清Fib变化,了解机体血凝状态[5]。以往报道显示,冠心病患者OPCAB术后多存在血清D-D和Fib较长时间内会处于高水平状态,且存在不同变化趋势,且其凝血及纤溶状态指标变化趋势往往与其预后发展密切相关[6-7]。为探寻有效的缺血事件预测指标,本研究对OPCAB术后血清D-D和Fib变化趋势与缺血事件关系进行了分析,现总结如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2018年6月至2019年12月在本院接受OPCAB治疗的冠心病患者246例为研究对象。病例纳入标准:①经冠状动脉造影确诊3支或4支冠状动脉病变;②术前心电图检查为窦性心率;③术前肝肾肺功能无明显异常;④无原发性凝血系统疾病。排除标准:①合并心力衰竭、心脏瓣膜病、室壁瘤、心肌病、风湿性心脏病等;②预接受体外循环冠状动脉旁路手术;③具有其他心脏手术治疗史;④合并急性感染性疾病;⑤合并恶性肿瘤;⑥术前1周华法林、氯吡格雷、肝素等抗凝药物。患者中男139例,女107例;年龄41~89岁,平均(67.46±10.27)岁;合并糖尿病46例,合并高血压77例。

1.2 手术方法 患者均给予气管插管全麻。选择胸骨正中为手术切口,打开胸骨后,由一组手术医师分离左侧胸廓内动脉,另一组分离大隐静脉;动静脉分离完成后,按照1.5 mg/kg的标准注射肝素钠(国药准字H32022088),5 min中测定其活化凝血时间,若该时间>300 s,则进行血管吻合操作:首先,将左侧胸廓内动脉与心脏前降支吻合,当完成移植血管远端和对应冠脉吻合后,侧壁钳夹闭升主动脉;随后打孔器打孔,测定所需血管长度和近端角度,将大隐静脉与吻合口缝合,之后停止升主动脉夹闭操作,换用细针排放大隐静脉内气体,并开放血管上的阻断钳。术后第1 天,依据患者体重开始标准使用(体重≤60 kg者剂量0.4 ml,>60 kg剂量为0.6 ml)低分子量肝素钙(国药准字H20052319);术后第6 天,开始服用阿司匹林。

1.3 观察指标 ①记录患者手术时间、术中出血量和术后持续吸烟人数;②术前留取患者空腹状态下肘静脉血样,测定其血清甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C);③术前、术后4 d、术后14 d,留取其空腹状态下静脉血样,测定血清D-D、Fib水平,计算血清D-D与Fib之比值D/F;④统计患者术后90 d内缺血事件发生情况,包括不稳定性心绞痛、非ST段抬高型心肌梗死和ST段抬高型心肌梗死等,若患者术后发生缺血事件则定义为预后不良(预后不良组),未发生定义为病情稳定(稳定组)。

2 结 果

2.1 两组患者术前、术后血清D-D、Fib和D-D/Fib比值变化比较 见表1。①组内比较:与术前比,稳定组和预后不良组患者术后4 d血清D-D、Fib水平和D/F比值明显增大(均P<0.05);与术后4 d相比,稳定组血清D-D无明显变化(P>0.05),血清Fib水平明显下降,D/F比值明显增大(P<0.05)。②组间比较:两组术前和术后4 d血清D-D、Fib水平和D/F比值间比较差异均无统计学意义(P>0.05),预后不良组术后14 d血清D-D、Fib水平和D/F比值均明显大于稳定组(P<0.01)。

表1 两组患者术前、术后血清D-D、Fib和D-D/Fib比值变化比较

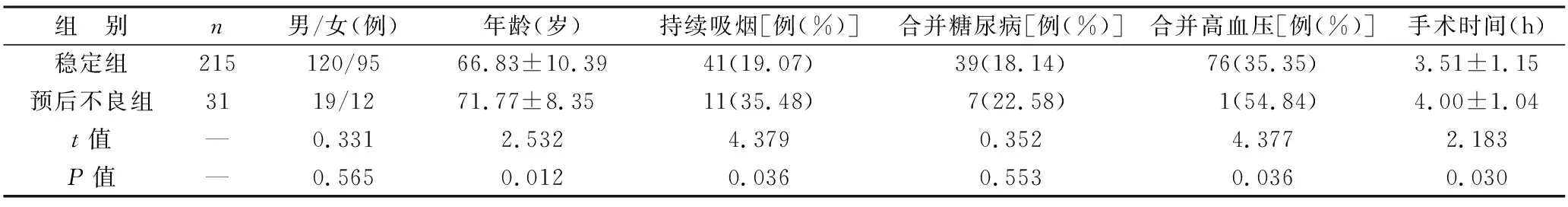

2.2 影响OPCAB患者术后缺血事件发生的单因素分析 见表2。 与稳定组比,预后不良组年龄、持续吸烟者、合并高血压者占比明显增大,手术时间明显延长,术中失血量增大,血清TG、TC、HDL-C、LDL-C、超敏肌钙蛋白T(hs-TnT)比较均有统计学差异(P<0.05),但两组性别比、合并糖尿病占比间比较差异无统计学意义(均P>0.05)。

表2 影响OPCAB患者术后缺血事件发生的单因素分析

续 表

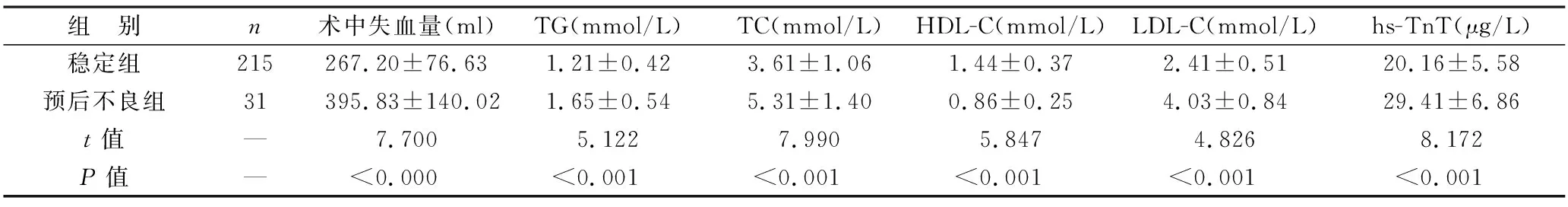

2.3 影响OPCAB患者术后缺血事件发生的Logisitic回归分析 见表3。以单因素分析结果中具有统计学差异的因子为自变量(赋值X:持续吸烟:否=0,是=1;合并高血压:否=0,是=1;其他计量资料以测定值代入),预后情况为因变量(赋值Y:病情稳定=0,并发缺血事件=1),进行多因素Logisitic回归分析显示,年龄、合并高血压、血清TG、TC、HDL-C、hs-TnT和术后14 d D-D、Fib水平、D/F比值均是影响OPCAB术后缺血事件发生的危险因素(P<0.05)。

表3 影响OPCAB患者术后缺血事件发生的Logisitic回归分析

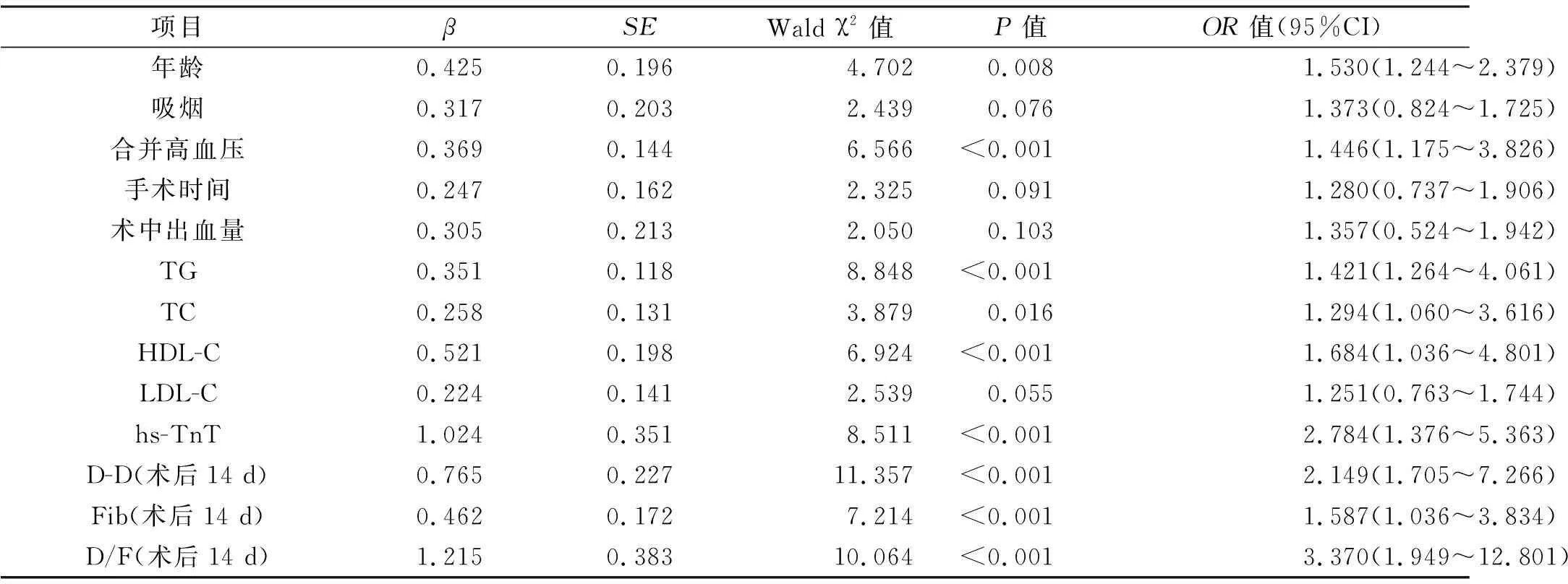

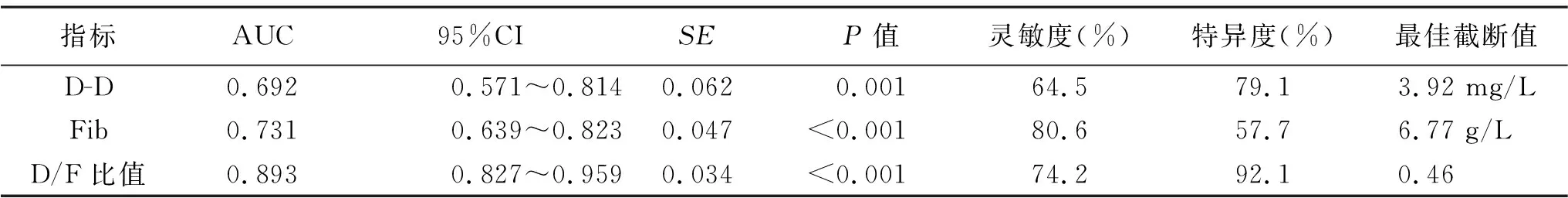

2.4 D/F比值预测OPCAB术后缺血事件的价值 见表4(图1)。ROC曲线分析显示,血清D-D、Fib水平和D/F比值均对于OPCAB术后缺血事件发生有一定预测价值,其中D/F比值预测OPCAB术后缺血事件曲线下面积0.893[95%置信区间(Confidence interval,CI):0.827~0.959]均大于血清D-D和Fib。进一步Z检验D/F比值与D-D、Fib预测缺血事件的曲线下面积,结果显示Z为2.79>1.92,差异具有统计学意义(均P<0.05)。

表4 D/F比值预测OPCAB术后缺血事件的价值

图1 OPCAB术后缺血事件发生的ROC曲线

3 讨 论

冠心病是老年群体发病率和病死率较高的心血管疾病。OPCAB是治疗多支冠脉病变和冠脉左主干动脉病变的主要方式[8]。近年来,随着心血管疾病二级预防工作大力开展,冠心病等心血管疾病致死率得到一定控制[9],但仍有部分患者术后出现严重并发症,导致预后差。早期诊断和及时治疗相关并发症,对于改善患者预后具有积极意义。

术后血液灌注恢复水平是影响OPCAB患者预后的重要因素[10]。受原发疾病和术中操作影响,接受OPCAB治疗的冠心病患者术后普遍处于高凝血状态[11],影响冠脉血流恢复。即便术后接受积极抗凝治疗,但仍有部分患者因旁路血管血栓形成而引发缺血事件[12]。D-D是继发性纤维蛋白降解亢进特有产物。人体D-D水平异常升高提示机体处于高凝状态和继发性纤维蛋白溶解亢进状态,其血清含量在血栓性疾病诊断和预后判断方面具有重要意义[13]。Fib为纤维蛋白的前体物质,在机体凝血反应中发挥重要作用,是反应机体凝血状态的可靠指标之一[14]。本研究纳入患者术后4 d血清D-D和Fib水平明显高于术前。证实,冠脉旁路移植术操作会对病变部位组织和血管造成不同程度损伤,引发机体凝血系统活化和纤溶异常[15-16]。术后随着抗凝治疗和组织血管修复,术中相关操作对机体凝血和纤溶系统的影响作用逐渐消退,稳定组术后14 d血清D-D和Fib水平未发生明显变化,预后不良组持续显著升高,但显著高于预后不良组,该结果与任静等[6]测定的D-D变化趋势相一致。提示,术后血清D-D和Fib水平持续变化能反应患者病理因素所致凝血和纤溶系统活化状态。进一步Logistic回归分析显示,证实术后14 d血清D-D、Fib水平异常变化是缺血事件发生的危险因素。D/F比值为反应机体纤溶/凝血平衡状态的可靠指标[17-18]。以往研究显示,急性冠脉综合征患者体内D/F比值与其病变严重程度显著相关,是影响Gensini积分的独立危险因素[19-20]。国外在有关肺动脉栓塞诊断研究中发现,D/F比值诊断肺动脉栓塞的价值与D-D等同[21]。本研究观察结果显示,发生缺血事件的冠心病患者OPCAB术后14 d时D/F比值明显高于病情稳定组。提示,与血清D-D和Fib一样,D/F比值变化与OPCAB患者术后血流灌注恢复相关。多因素二元Logistic回归分析和ROC曲线分析显示,术后血清D/F比值变化与缺血事件发生相关,且其在OPCAB术后缺血事件发生预测中的价值明显强于单纯D-D、Fib水平变化。

综上所述,OPCAB术后血清D-D、Fib水平变和D/F比值变化能敏感反应多种危险因素对于血管内皮功能的损伤,尤其术后14d D/F比值可作为预测其术后90 d不良血管事件的可靠指标。