云南省广南县蒜头果主要病害调查及几种农药对其防治效果的评价

2021-07-15雷小铃张丽丽陆成军李进宝

潘 悦,雷小铃,王 明,张丽丽,毛 平,陆成军,李进宝,王 娟

(1.西南林业大学绿色发展研究院,昆明 650224;2.广南县林业与草原局,云南广南 653300)

蒜头果(Malania oleiferaChun et S.Lee),系铁青树科(Olacaceae)蒜头果属,中国特有的单种属植物,目前主要分布于云南省东南部的广南和富宁两县,以及贵州省和广西省部分地区,为国家Ⅱ级珍稀濒危保护树种,云南省极小种群重点拯救保护对象[1,2]。蒜头果种仁富含油脂,其中,神经酸含量高达40%~60%[3],该物质具有调节免疫、延缓衰老,预防神经系统疾病等重要功效[4];此外,种仁油也是合成麝香酮的油脂原料[5,6],因此,蒜头果在食品、医药和化工等领域具有重要的开发利用价值。

目前,野生蒜头果的收购已无法满足日益增长的市场需求。在多个蒜头果原产区均开展蒜头果规模化人工种植,然而在种子贮藏和幼苗培育的过程中,不可避免发生病害侵染。熊英等[7-9]报道了蒜头果在沙藏过程中较易感染种腐病,该病可能由3种镰刀菌属真菌(Fusariumspp.)、黄萎轮枝霉菌(Verti⁃cillium alboatru)及 白 地 霉 菌(Geotrichum linkalbi⁃dum)所致。张国革等[10]研究表明蒜头果幼苗易受根腐病的侵染,骆绪美等[11]将一年生蒜头果种苗从云南省引种至安徽省,同样发现少数幼苗受根腐病危害。此外,梁月芳[12]在广西省蒜头果种植区调查研究中发现蒜头果幼苗期易感染根腐病和炭疽病。然而,目前针对蒜头果病害的调查及防治研究鲜见报道。

云南省广南县作为中国蒜头果的原产地和分布中心,有着丰富的野生资源和相对广泛的人工种植面积。本研究通过在该县蒜头果主要人工种植和野生分布区开展病害调查,并选取发病较重的片区开展主要病害的药剂防治效果评价,为全面了解该地区蒜头果病害发生情况、制定主要病害的防治措施提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 病害调查

2019年8—10月,在云南省广南县选取6个蒜头果主要人工种植区和2个野生分布区进行病害调查,人工种植区包括北坛社区五福山基地(24°05′26″N,105°05′07″E)、坝美镇者烈村(24°12′59″N,105°10′35″E)、曙光乡牛泥塘村(23°47′16″N,105°07′10″E)、曙光乡布岜土山(23°43′14“N,105°10′21″E)、曙光乡布岜石山(23°43′26″N,105°10′52″E)以及南屏镇庄科村(23°04′52″N,105°09′43″E),野生分布区包括南屏镇庄科村(23°04′52″N,105°09′43″E)以及董堡乡养马坝(23°11′28″N,105°22′51″E)。每个调查区域,选取5个点,每个点调查10株蒜头果植株,统计发病类型、发病率和病情指数,病害分级方法参照相关文献[13-16],其中,发病率=发病株数/调查株数×100%;病情指数=∑(各级病株数×该病级值)/(调查总株数×最高级值)×100%。

1.2 药效试验

在病害普查的基础上,选取3个发病较重的蒜头果人工种植区和1个野生分布区进行药效评价试验。供试药剂见表1,参照上述农药田间推荐剂量,试验共设5个处理:①波尔多液1 200倍稀释液;②多菌灵1 000倍稀释液;③多抗霉素2 000倍稀释液;④春雷·王铜800倍稀释液;⑤清水对照。每处理重复4次,共20个小区,随机区组排列,中间设保护行。

表1 供试药剂信息

北坛社区五福山基地种植面积相对集中,每个小区定点调查10株长势基本一致的蒜头果植株,其余试验区每个小区定点调查5株。分别统计主要病害在施药前和施药后的发病率、病情指数并计算防效,其中,防治效果=(1-空白对照区药前病情指数×处理区药后病情指数/空白对照区药后病情指数×处理区药前病情指数)×100%。

1.3 数据处理

用SPSS 17.0软件进行数据处理和单因素方差分析。

2 结果与分析

2.1 广南县蒜头果人工种植和野生分布区主要病害调查

蒜头果人工种植和野生分布区中,主要的病害类型有叶斑病(图1a)、茎腐病(图1b)、根腐病(图1c)和膏药病(图1d)。叶斑病初期仅叶尖或叶缘出现红褐色的斑块,继而斑块扩大至全叶,叶尖向下翻卷,随之脱落;茎腐病通常在植株茎基部形成紫褐色或棕色坏死环斑,继而斑点扩展至根系;根腐病通常导致植株根须腐烂坏死,随后扩展至主根;膏药病初期圆形或椭圆形的紫褐色菌膜变为灰白或灰褐色,菌膜扩展后相互连接,表面绒状。

图1 广南县蒜头果主要病害类型

由表2可知,在人工种植区,北坛社区五福山基地叶斑病发病较重,发病率为40.00%,病情指数为10.80;其次是根腐病,发病率为10.00%,病情指数为8.40。坝美镇者烈村和南屏镇庄科村4种病害均有发生,主要的病害类型均为叶斑病、茎腐病和根腐病,少量植株发生膏药病。曙光乡布岜石山仅少数植株发生茎腐病和膏药病侵染,而曙光乡牛泥塘村和布岜土山均没有病害发生。在野生分布区,南屏镇庄科村和董堡乡养马坝仅有膏药病发生,但其发病率和病情指数明显高于人工种植区。根据以上调查结果,选取五福山基地、坝美镇者烈村、南屏镇庄科村3个蒜头果人工种植区和南屏镇庄科村蒜头果野生分布区作为药效评价的试验点。

2.2 不同药剂对广南县蒜头果主要病害的防治效果评价

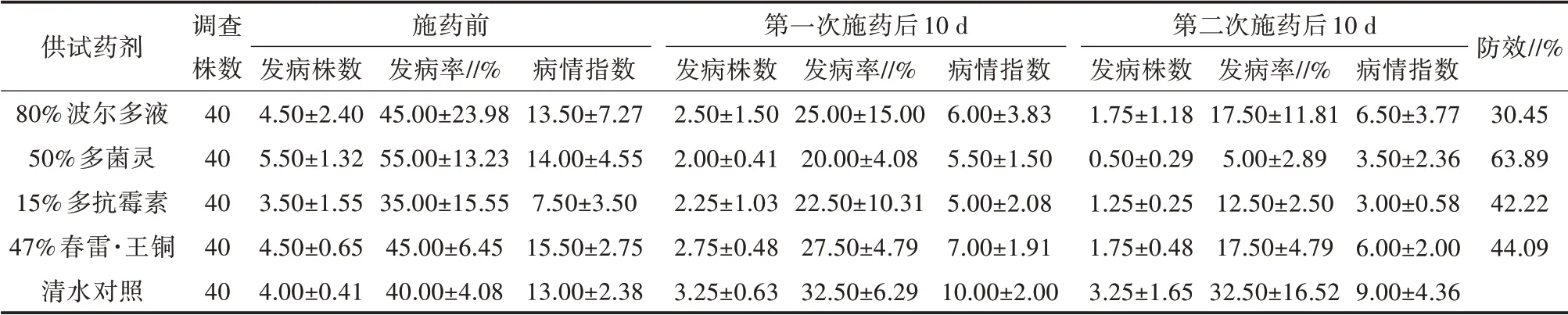

北坛社区五福山基地由于叶斑病发病较重,进行了2次施药处理。由表3可知,50%多菌灵对叶斑病的控制效果相对较好,第二次施药后防效达63.89%,15%多抗霉素和47%春雷·王铜防效接近,分别为42.22%和44.09%,80%波尔多液对叶斑病的防治效果较弱。

表3 蒜头果北坛社区五福山人工种植基地叶斑病药效评价

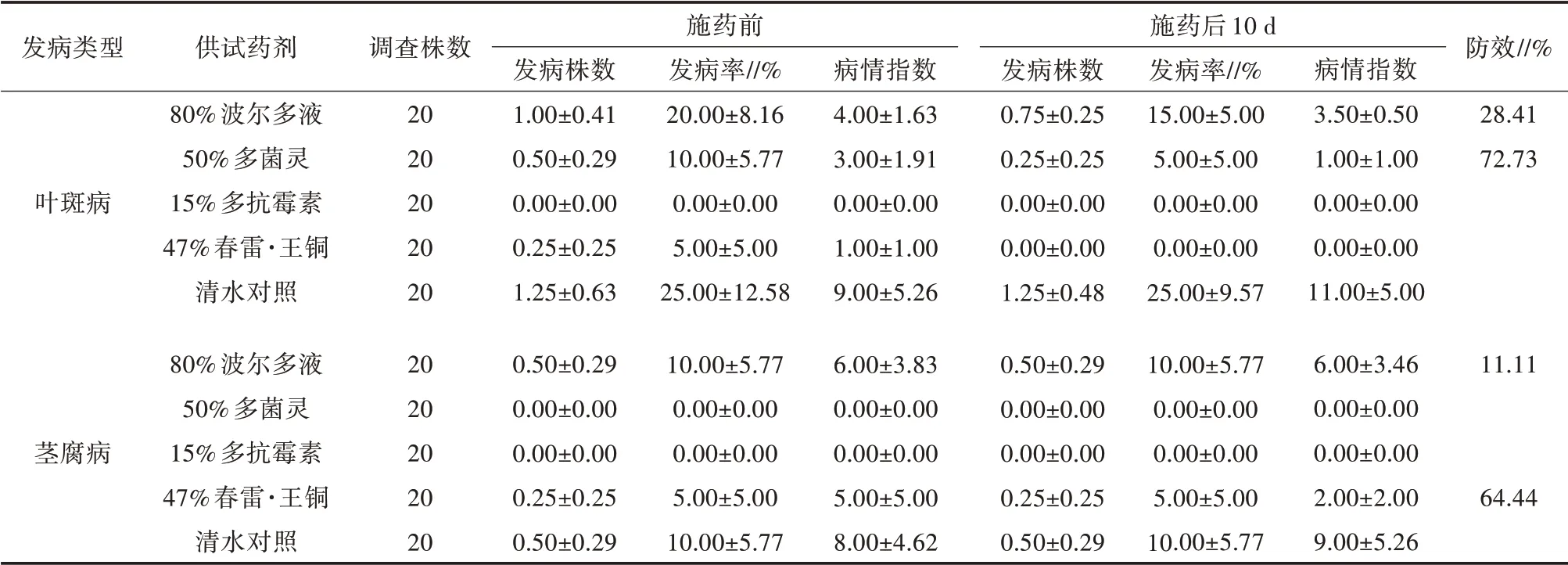

坝美镇者烈村的叶斑病发病情况较北坛社区轻,由表4可知,15%多抗霉素和47%春雷·王铜处理后没有发病植株,50%多菌灵的防治效果明显高于80%波尔多液。茎腐病同样由于发病的植株数量有限,50%多菌灵和15%多抗霉素处理后均没有发病植株,47%春雷·王铜对该病的控制效果达64.44%,80%波尔多液对其防治效果不理想。

表4 蒜头果坝美镇者烈村人工种植区叶斑病和茎腐病药效评价

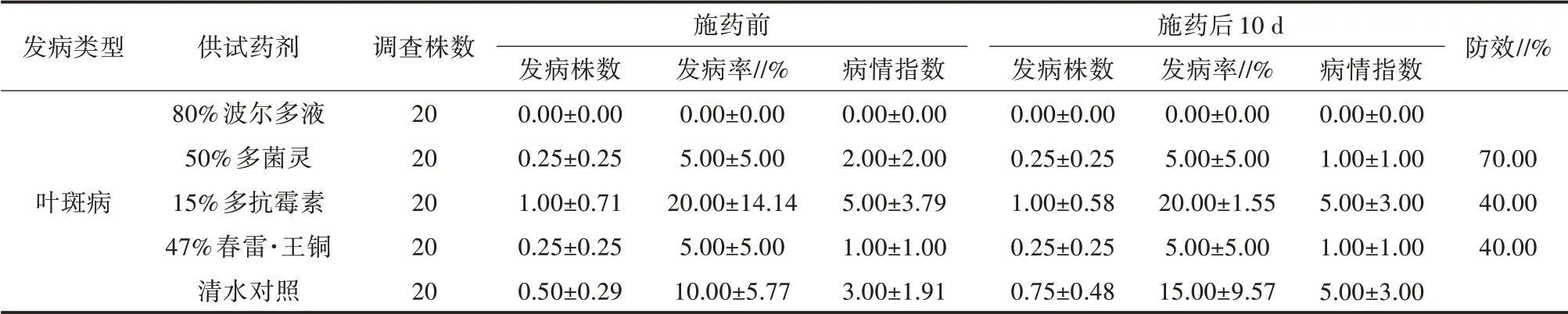

由表5可知,在南屏镇庄科村蒜头果人工种植区50%多菌灵对叶斑病的防效较好,达70.00%,15%多抗霉素和47%春雷·王铜对叶斑病的控制效果不理想。

表5 蒜头果南屏镇庄科村人工种植区叶斑病药效评价

在野生分布区,由于膏药病发病的植株数量有限,仅有80%波尔多液和47%春雷·王铜两种药剂处理后出现病株,结果(表6)显示,47%春雷·王铜对膏药病的防效优于80%波尔多液,能有效控制膏药病的发生。

表6 蒜头果南屏镇庄科村野生分布区膏药病药效评价

3 小结与讨论

本研究中,广南县蒜头果人工种植区主要的病害类型为叶斑病、根腐病以及茎腐病,其中,北坛社区五福山基地、坝美者烈和南屏庄科的病害发生较重,而坝美牛泥塘和布岜土山没有病害发生。推测发病较重的人工种植区可能是某批移栽种苗、种植土壤或种植地周围的植株带病,加之苗木弱小,抗病性差,以致出现病害连片发生的情况。蒜头果野生分布区主要发生的病害为膏药病,树龄一般在30~50年,推测膏药病可能来源于周围其他带病树种。蒜头果6—8月是病害主要发生期,原因可能是当地6、7月连续阴雨,潮湿的环境利于病原真菌的产孢和扩散[17,18],然而药效试验不得不延至8—10月,9月以后,雨季逐渐结束,病害受到自然抑制,因此清水对照的病情指数没有呈现显著的增长趋势。

叶斑病是人工种植区较为普遍的一种病害,经初步分离和ITS鉴定,该病主要的病原真菌可能是拟盘多毛孢属(Pestalotiopsisspp.)、拟茎点霉属(Pho⁃mopsisspp.)和葡萄座腔菌属(Neofusicoccumspp.)。拟盘多毛孢属和拟茎点霉属均能引起蔬菜、果树和花卉出现茎枯、叶斑、萎蔫以及果腐等症状[19-22]。葡萄座腔菌属主要导致多种果树的叶枝和茎干发生枯萎[23,24]。另有研究表明,智利蓝莓的树干枯萎病可能是葡萄座腔菌属或是该属与拟盘多毛孢属、拟茎点霉属等多种病原菌共同作用的结果[25]。因此,推测蒜头果叶斑病后期茎干出现的枯萎状可能是多种真菌侵染所致。关于叶斑病的防治,本研究结果显示,50%多菌灵对叶斑病的控制效果较好,而15%多抗霉素和47%春雷·王铜对其抑制作用有限。

蒜头果茎腐病病原经初步分离和ITS鉴定,可能主要由镰刀属(Fusariumspp.)和间座壳属(Dia⁃porthespp.)所致,两属也是导致多种植物出现茎腐病的病原[26,27]。本研究中,47%春雷·王铜对该病有一定的控制效果。相关研究表明,非洲凤仙茎腐病和玉米茎腐病发生初期,喷施50%多菌灵300倍稀释液、70%百菌清500倍稀释液或65%代森锰锌500倍稀释液效果较好[28,29],在蒜头果茎腐病的防治中也可加以借鉴。实际生产中,农户发现蒜头果茎基部出现茎腐病初期症状时,从染病处下方剪断,然后在其断面喷施50%多菌灵,植株即可正常生长。

据报道,根腐病的主要病原为镰刀属真菌,较为常见的种类有茄病镰孢菌(Fusarium solani)、尖孢镰孢菌(Fusarium oxysporum)和串珠镰孢菌(Fusarium moniliforme)[30,31],有时出现多种镰刀菌复合侵染的现象[32]。此外,黑链格孢菌(Alternaria panax)、朱红轮枝孢菌(Verticillium cinnabarium)以及立枯丝核菌(Rhizoctonia solani)等也能导致植物根腐病的发生[33],目前蒜头果根腐病的病原还有待进一步确定。本研究中发现根腐病时植株均已萎蔫死亡,因此没有开展药效防治试验。相关研究表明,该病应以预防为主,除进行严格的种子消毒外[34],移栽前可使用70%甲基托布津1 000倍稀释液,发病初期喷施50%多菌灵500倍稀释液加以控制[35]。

膏药病在核桃、板栗和油茶等植物上均有发生,据报道该病主要由隔担耳属(Septobasidiumspp.)真菌所致[16,36,37],蒜头果膏药病的病原菌还有待进一步分离鉴定。研究表明,波尔多液、松脂酸钠等对膏药病的防治效果较好[16,36],本研究中47%春雷·王铜对膏药病的防治效果优于80%波尔多液。此外,也可通过人工刮除病斑后再用石灰或石硫合剂涂干的方法进行防治[37]。

综上所述,针对广南县蒜头果的主要病害,控制技术的关键是预防为主,做好种子和土壤的消毒处理。茎腐病和根腐病主要是病原菌通过风雨或农事机械操作经植物创口传播,高温高湿、光照不足、排水不畅都可能加剧病害发生[17,24],因此,合理密植,修枝剪叶,松土整地,及时清除周边杂草和发病植株,适期合理用药防治尤为重要。下一步,将对几种病原真菌进行种类鉴定和致病性检测,以了解病原菌的生物学特性及其发病规律,为主要病害的监测、防控和风险评估奠定基础。