《庄子》逍遥义考论与自由观新诠

2021-07-15汪韶军

汪 韶 军

(海南大学 人文传播学院,海南 海口 570228)

《世说新语·文学》:“《庄子》逍遥篇,旧是难处,诸名贤所可钻味。”[1](“可”,一本作“共”)逍遥义是历代治庄者的一个关注焦点,也是治庄所不可绕过的门槛。古今中外对它的诠释与评价,可谓异说纷呈。人们或提出自己的逍遥义,或考察单个人的逍遥义,或比较不同人的逍遥义,或梳理“逍遥”诠释史(1)可参考方勇、李波:《庄子逍遥义的历史演变》,徐中玉、郭豫适主编:《古代文学理论研究》第二十辑,上海:华东师范大学出版社,2002年;贾宗普:《论前人对庄子“逍遥”的不同阐释》,《南开学报(哲学社会科学版)》,2002年第1期,第34-43页;邓联合:《庄子“逍遥游”释论》,北京大学哲学系博士论文,2008年;叶蓓卿:《庄子逍遥义演变研究》,华东师范大学中国语言文学系博士论文,2009年;方勇:《以“大”为逍遥——论清人阐释庄子逍遥义的基本指向》,方勇主编:《诸子学刊》第三辑,上海:上海古籍出版社,2009年;吴刚:《庄子逍遥义研究》,西北师范大学中国哲学硕士论文,2014年;宿金凤:《魏晋逍遥义探析》,山东师范大学中国哲学硕士论文,2015年;安蕴贞:《西方庄学逍遥游解读》,《社会科学家》,2011年第4期,第157-161页。

,但何谓逍遥,还存在很多争议。比如,逍遥最初指行为还是指情感?庄子之“逍遥”有无自由义?如果有,是境界形态的还是实然形态的?逍遥的主体是谁?笔者拟先从词源学角度做一考释,我们将发现:逍遥一词非由庄子首创;它是叠韵连绵词,不能拆开作解;其本义是作为动词表来回走动或外出闲逛,可与翔佯、徘徊、彷徨、敖游等同义互换;因其无目的性,又可使行为主体获得精神上的快适,故从这里衍生出自由自在的意味,并与无己丧我、自然无为、“天放”等观念汇为崇尚自由的思想。

生于春秋战国那么一个混乱的人间世,庄子以及其他先秦诸子所要回答的时代问题其实是同一个,即如何从混乱走向秩序?诸子之不同,主要是路径与方法之不同。儒家通过仁义礼乐的教化、墨家通过“尚同”、申韩式法家倚仗严苛的法制禁令所试图营造的秩序,都带有程度不等的强制性,可以说是以牺牲自由、禁锢自由为代价的。道家则希望在个体自由生长发展的基础上达成整体的秩序,故相对于追求强制性秩序的其他学派,道家追求秩序与自由的统一,就显得弥足珍贵了。

然而,学界或基于不同理由,否认庄子思想与自由理论之间的关联;或虽承认庄子伸张自由,却存在着五花八门的误读。绝大多数人将庄子式自由狭隘地理解为精神的自由或心灵的解放,与现实生活中的行为自由无涉。这种精神自由是不依赖受制于外物、免于一切束缚的绝对自由(“无待”),因为“绝对”,所以是缺乏现实基础的玄想式自由;因为“绝对”,所以会导致放诞无忌和无政府主义。由此,人们又认为庄子只是追求一己之自由,其自由观存在原子化个人主义的弊端。又有人认为,庄子为了个人全生适性,对社会公共事务不管不顾,其自由观是逃避现实而退居“内在城堡”的酸葡萄学说,说得再严重一些,便是阿Q精神、乌龟哲学、鸵鸟智慧……

上述观点都未能如实地揭示庄子的有关思想,从而为进一步讨论留下了很大空间。笔者将从君民关系乃至一般意义上的群己关系入手,并引入康德、以赛亚·伯林等人的两种自由说,重新检视庄子有关思想。我们将得以确信,庄子有着丰富而深刻的自由思想。这是中国文化自身孕育出的可贵的自由主义思想,值得我们深入挖掘和阐扬。

一、对“逍遥”的词源学考释

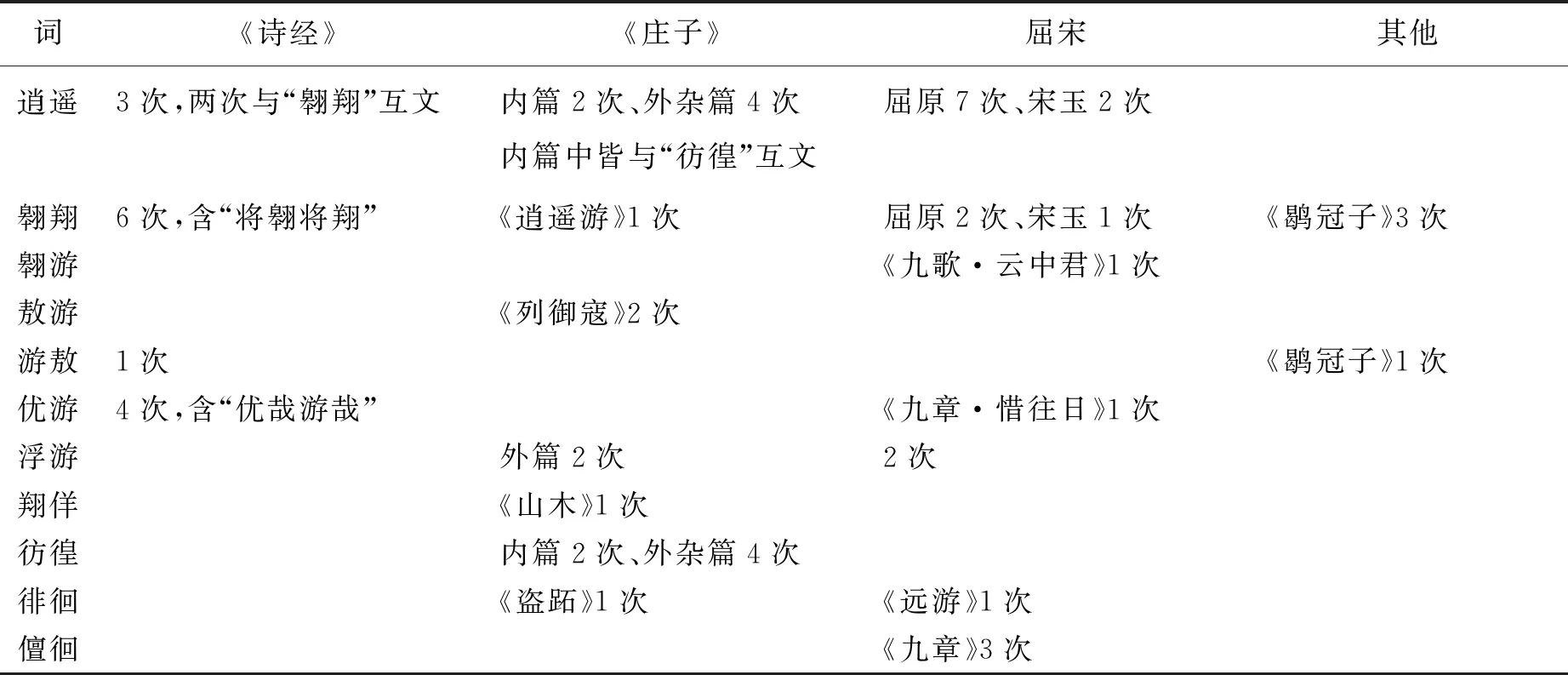

“逍遥”一词在《庄子》内篇中出现2次(篇题除外),外杂篇中出现4次。刘笑敢先生曾做过一番比对,发现先秦其他子书没有出现过“逍遥”二字,由此得出结论:“逍遥”是《庄子》书中最有特色的词汇[2]18。笔者以为,此论易导人误解。如果我们扩大考察范围(不限于子书),便可发现,“逍遥”始见于《诗经》,在《郑风·清人》《桧风·羔裘》《小雅·白驹》三诗中各出现1次。考虑到《诗经》曾被大幅删削,不然它的出现次数应该会更多。《楚辞》中“逍遥”的出现频率甚至比《庄子》还要高,屈原诗作中7次,宋玉《九辩》中2次,汉人作品不计。由此看来,“逍遥”一词,既非庄子首创,也不能说是《庄子》书中最有特色的词汇。

(一)“逍遥”最初表行为

“逍遥”的本义也不是自由。早年王仲镛先生曾言:“逍遥,一作消摇,连词,在先秦旧籍中,每与翱翔、相羊、容与等词联用,本义为游。”[3]多年后,王凯、张松辉、邓联合等人结合《诗经》《楚辞》《礼记》做了研究。比如,邓联合先生的结论是:“逍遥”从“辵”,原是动词,意近彷徨、徜徉、徘徊;“逍遥”本身没有任何情感色彩,但后世常常把它当作形容词使用,于是,本来只是同义叠合的“逍遥游”便成了逍遥之游[4]。也有人反对将“逍遥”作词源学上的还原,以便捍卫对“逍遥”的传统理解。比如,路传颂先生通过语境分析,认为“逍遥”在先秦时期的主要含义是遨游、游戏,指自由自在、无拘无束、闲适自得的情感状态[5]。李智福先生亦持此说,不过他的主要论据是“消摇”与“逍遥”乃古今字,早出的“消摇”皆不从“辵”,故其本意绝非行走[6]。笔者认同邓说,在此拟再做一些探讨。

其二,反对者未能很好地解释何以“逍遥”常与其他一些词互文对举。实际上,先秦有许多词可以与“逍遥”同义互换。《逍遥游》篇末:“彷徨乎无为其侧,逍遥乎寝卧其下。”[7]40《大宗师》:“芒然彷徨乎尘垢之外,逍遥乎无为之业。”[7]268(《达生》篇亦有此语)三处的“逍遥”均与“彷徨”互文。陆德明释曰:“彷徨,犹翱翔也。崔本作方羊,简文同。”[8]此说又带出了“翱翔”和“方羊”,《诗经》之《清人》《羔裘》二诗中,“逍遥”就与“翱翔”互文。《郑风·清人》中有“河上乎翱翔……河上乎逍遥”,据《左传·闵公二年》所载,此诗盖讥刺高克所率军队军纪散漫,嬉戏闲逛[9]229-231。《郑风·女曰鸡鸣》《有女同车》中的“将翱将翔”皆意为外出游逛,而《齐风·载驱》中“翱翔”则与“游敖”互文。汉末刘熙《释名·释言语》:“翱,敖也,言敖游也。”[10]三国魏张揖《广雅·释训》:“翱翔,浮游也。”王念孙疏证:“翔字古读若羊。”[11]724《离骚》:“聊逍遥以相羊”,洪兴祖补注:“逍遥,犹翱翔也。相羊,犹徘徊也。”[12]《广雅·释训》:“逍遥,忀徉也。”[11]719忀徉即方羊,也就是彷徨和翱翔。根据这些线索查阅先秦两汉有关文献、注解以及有关辞书,我们可以发现,古代与逍遥一词密切相关的词及其变体至少有(分七组列举,出现于先秦文献的标注其出处):

A.消摇(《礼记·檀弓》)、招摇;

B.相羊(《离骚》《九章》)、相佯、翔佯(《庄子·山木》)、襄羊、儴佯、忀徉;

C.方羊(《左传·哀公十七年》)、仿羊、仿佯(《楚辞·远游》)、彷徉(《楚辞·招魂》);

D.尚羊(《楚辞·惜誓》)、尚佯、倘佯、徜徉、常羊;

E.方皇(《荀子·君道》及《荀子·礼论》)、仿偟、彷徨(《庄子》)、旁皇、房皇;

F.俳佪、徘徊(《庄子·盗跖》《荀子·礼论》《楚辞·远游》)、裴回、儃徊(《楚辞·九章》)、盘桓(《周易·屯》初九爻辞);

G.游敖(《诗经·齐风·载驱》)、敖游(《诗经·邶风·柏舟》、“以敖以游”《庄子·列御寇》《鹖冠子·王鈇》)、翱游(《楚辞·九歌》《鹖冠子》)、优游(《诗经·小雅·白驹》《大雅·卷阿》,“优哉游哉”《小雅·采菽》及《左传·襄公二十一年》)。

以上几乎全是叠韵连绵词。此外,逍遥还与翱翔(《诗经》《庄子·逍遥游》《楚辞》)、浮游(《庄子》《离骚》)、翔回(《礼记·三年问》)同义。所有这些词辗转串连,构成一个“词族”。很多时候,它们之间不只是家族相似的关系,而是可以同义互换。

表1 与“逍遥”相关的语词在先秦有关文献中的出现频次

“逍遥”是一个叠韵连绵词,不能拆开分别作解。古今凡是拆开作解的(如王夫之、钟泰、王邦雄等人),皆不可取。上述词语之间的相互诠释告诉我们,“逍遥”的本义大概就是两层:来来回回地走动、外出闲逛。无论取哪层含义,“逍遥”都是作为动词表行为。

(二)“逍遥”可通向自由

那么,逍遥就与情感无关吗?也不是,因为行为可以是某种情感状态下的行为,行为也会影响到人的情感状态。为了便于分析,现把《庄子》中含“逍遥”的字句条列如下:

彷徨乎无为其侧,逍遥乎寝卧其下。[7]40

芒然彷徨乎尘垢之外,逍遥乎无为之业。[7]268

古之至人,假道于仁,讬宿于义,以游逍遥之虚,……逍遥,无为也。[7]519

日出而作,日入而息,逍遥于天地之间而心意自得。[7]966

倒数第二条已经把“逍遥”用作形容词,并用无为来对它做出解释。其他诸条中的逍遥都可以解释成一般意义上的往来,但我们也可以说,行为主体在逍遥时是快适的、自得的。《在宥》篇:“浮游不知所求,猖狂不知所往。”[7]388《列御寇》篇:“巧者劳而知者忧,无能者无所求,饱食而敖游,泛若不系之舟,虚而敖游者也。”[7]1040结合这些言论的上下文可知,“逍遥”“敖游”“浮游”时的心理状态是忘掉一切(礼法、功名、形躯等),进入一种茫然不知的昏昏闷闷状态,此时已没有任何目的性、功利性的考虑,因而能够一无所系,获得精神上的自由。

做点比较,能让我们加深理解。《庄子》的“敖游”近似于《诗经》的“优游”,如《大雅·卷阿》“伴奂尔游矣,优游尔休矣”[9]832。另据《左传·襄公二十一年》记载,叔向不愿介入各大家族的争斗,他引了一句逸诗“优哉游哉,聊以卒岁”以自况[13]。应该说,这也与庄子的处世态度比较接近。而屈原是在看不到出路时去“逍遥”“浮游”,与《诗经·邶风·泉水》《卫风·竹竿》中的“驾言出游,以写我忧”[9]62,180相近(《邶风·柏舟》又有“耿耿不寐,如有隐忧。微我无酒,以敖以游”[9]109),这说明人在逍遥时也可以是苦闷的、伤感的,但我们更应看到,逍遥有助于排解苦闷。因此,对于逍遥指行为还是指情感的争议,笔者是这么看的:逍遥本是动词而非形容词,本指行为而非情感;逍遥的行为主体可以处于不同乃至相反的情感状态,比如庄子是作为一个“载乐者”去逍遥,屈原则是作为一个“载哀者”去逍遥;逍遥这一行为本身没有情感色彩,却能对行为主体的情感状态产生积极影响,因为行为主体在逍遥时悬搁了生活中的纷扰,从而获得精神上的快适。

二、两种自由说的引入

学界通常以逍遥为庄子哲学的依归,并由逍遥联想到自由,笔者以为这是适宜的。不过近些年学界又出现一种声音,有人认为,庄子说的自由与西方思想中的自由有着天壤之别,用“自由”来诠释“逍遥”属简单比附,落入了反向格义(即用西方理论诠释中国思想)的窠臼(2)谢扬举:《逍遥与自由——以西方概念阐释中国哲学的个案分析》,《哲学研究》,2004年第2期,第34-40页;金尚理:《逍遥:庄子人学思想解读》,陇菲主编:《国学论衡》第四辑,北京:中国藏学出版社,2007年,第45-58页;邓联合:《庄子“逍遥游”释论》,北京大学哲学系博士论文,2008年;罗祥相:《庄子“命”与“逍遥”思想辩证》,《哲学研究》,2016年第4期,第39-44页。。高深先生干脆避开“逍遥”,认为庄子哲学的纲领是得道以致福:“‘得道’的目的也不是追求幻想式的所谓的‘精神自由’,也不是追求与必然相对的改造自然能力的‘自由’,更不是追求政治意义上的自由,而是追求实实在在的人生的幸福。”[14]又有论者认为,庄子既然无己丧我,去掉了“自”,哪还有自由可言呢?还有很多人持主奴式的自由观,将自由局限为对必然的认识和对现实的改造;并认为庄子无为论、安命论否认人的能动性,强调对现实的顺应和接受,因而从根本上否定了自由。笔者无法认同这些观点。老庄之“自然”的基本含义是自己如此,它意味着自己主导自己,从这里显然可以通往自由。庄子之“逍遥”与自由的相通更为明显。为更好地透视庄子自由观,笔者引入西方自由主义理论中的两种自由说作为理论背景,并从群己关系的角度来加以审视。

在西方政治哲学中,有积极自由(positive freedom)与消极自由(negative freedom)的区分。这一区分可以上溯到康德(Immanuel Kant)的道德形而上学,而以赛亚·伯林(Isaiah Berlin)《两种自由概念》的演说对此做了最为深入的讨论。

伯林所说的消极自由,“消极”没有任何负面的意味,它只是从否定性的一面对自由做出规定,即排除他者干涉(the absence of interference by other human agent)[15]189。它通过对个体权利、价值多元的强调,来为外在干涉设限。个体如果没有一个不受他者干涉的自我空间,那就意味着随时可能遭到他者的侵犯,则此个体当然无自由可言。

积极自由源于个体做自己主人的愿望,它回答这样一个问题:“是谁决定我?”但我们必须注意,如果积极自由仅指自己决定自己而不被他人所决定,则此概念不过是从正面把消极自由又重申了一遍。伯林对积极自由的分析,基于两个“我”的区分,指“较高自我”(“自律”的自我)决定“较低自我”(“他律”的自我)[15]201,实质上是让自我的纯粹理性主导自己,使自己成为一个理性存在者。看得出,积极自由的深处是一种理性自我主宰观,不只是自己决定自己,而且是用自己的理性(而非激情、欲望等经验因素)主导自己。

不过伯林观察到,运用理性进行自我导向的能力虽说属于每个人,但这只是一种理想状态。现实生活中总有人不那么“开化”,甚或干脆是“聋子”,他们不善于倾听或倾听不到自我内在理性的呼声,因而不能自我管控、自我导向和自我完善。这时,权力、社会权威或所谓的道德专家便自居为理性的化身、“真实自我”的代言人,来对这部分人进行管教与规训,迫使他们发现自己的“内在之光”。就这样,本来需要的是个体的自律,却被偷换为他律(被他者所决定),蜕变成打着促使这部分人发现理性、“对他本人好”旗号的极权。伯林说:“如果受强制者更开化一些,他们自己就会主动追求,而他们没有追求,是因为他们盲目、无知或者腐败。这很容易使我自己相信,我对别人的强制是为了他们自己,是出于他们的而不是我的利益。于是我就宣称我比他们自己更知道他们真正需要什么。……当我采取这种观点的时候,我就处在这样一种立场:无视个人或社会的实际愿望,以他们的‘真实’自我之名并代表这种自我来威逼、压迫与拷打他们”[15]202,“正是这种‘积极’自由的概念……导致一种规定好了的生活,并常常成为残酷暴政的华丽伪装”[15]200。

伯林演讲中对积极自由的论述有嫌笼统、含混,特别是在积极自由及其滥用之间没有划出醒目的界线,结果在中西学术界引发了经久不息的争议。为便于说明问题,防止不必要的误会,笔者将其区分为原本形态与蜕化形态。原本形态的积极自由,就是个体的自律,是A运用自己的理性主导自己。蜕化形态的积极自由,是A被B(理性的外在化身)强制着去完善自我,行为人还是A,却不是A运用自己的理性主导自己。此时A不仅没有原本形态的积极自由,其消极自由亦因受到强制而被侵犯,故蜕化形态的积极自由走向了自由的反面,其实质是B以积极自由的名义来介入并规训A,因而限制甚或剥夺了A的消极自由。一句话,两种积极自由的区别在于,个体是用自己的理性来自作主宰,还是被外在权威强制着完善自我。

三、对庄子式自由的再检讨

以伯林的自由学说为理论背景反观庄子可发现,庄子是在争取实实在在的消极自由和倡导原本形态的积极自由,并极力抨击蜕化形态的积极自由与暴君的专制。

(一)力争消极自由

学界多认为庄子的逍遥只是精神上的,如刘笑敢先生认为:“庄子的自由是纯精神的自我安慰,是空虚的遐想,是逃避现实的结果。”[2]163再比如有人说:“庄子的哲学是关于人的‘心灵自由’的哲学。庄子否认我们的现实世界里存在自由,认为只有在现实生活以外的‘梦’的世界里才有人类向往的绝对自由。”[16]这些观点都是将逍遥限制在精神层面,进而认定它只是虚幻的精神慰藉,最终不过是无何有之乡的幻想、空想,落实不到现实生活中来。

笔者则认为,不仅逍遥标示的精神自由真实不虚,逍遥还指生活中不被外在力量强制干涉。学界已有人提出类似看法,如李光福先生强调庄子也追求现实的、免于强制干涉的自由,并就此有过比较精当的论述,他说:“庄子注意到了政治一元化与人的不同禀性之间的不相容性。为了捍卫人按照不同禀性发展的自由,他反对统治者强行统一人民的行为,对社会进行整齐划一的统治。”[17]陈红映先生也提醒道:“把庄子的自由限定在精神领域,忽视它对人的行为的指导意义,是不符合庄子本义的,也缩小了庄子自由观念的范围。”[18]像这样指出在境界形态的逍遥之外还有实然形态的逍遥,是十分必要的,也是符合庄子思想的。逍遥不仅是精神上的自由和超脱,还是个体不受他者(特别是权力、权威)侵扰而得以自在自适的生存状态。

与此相关的问题是,逍遥的主体是谁?是庄子独自逍遥,还是万有尽逍遥?人们常说庄子关注自我生命,这没问题,但学界往往认为庄子一意于自我之逍遥,缺少公共关怀:“庄子的逍遥只是少数个人的精神享受,与现实社会和人生毫不相干,对一般人毫无意义,对社会秩序的维系毫无贡献。”[19]从庄子哲学整体来看,这种观点具有误导性,是把庄子思想仙化、出世化、个人主义化。

不用说,个体想实现逍遥,也需要一个宽松的政治环境,不必担心受到政治权力或社会权威的强制干涉。道家思想的宗旨——自然无为——是在敦促权力做出自我节制,从而让万有依其自然本性存在与发展,这就是在为万有(包括老庄自己)争取实实在在的不受他者强制的消极自由。这显然不是什么虚幻的精神自由,也不是老庄个人的自由。

庄子的确厌恶当时的政治世界,但这并不意味着他没有社会责任感,没有对现实的关怀。事实上,庄子非但不是什么“自了汉”,反而有着强烈的公共关怀,他坚持的自然无为原则就是对宇宙全体生命的关怀。而他对逍遥的诉求,难道不是想改变恶劣的人间世吗?难道与现实社会毫不相干?如实说,道家怀有深沉的忧国忧民之情,他们其实在以一种独特的方式为生民立命,为万世开太平。庄子之所以从政治世界和权力世界中游离出来,之所以恶闻“治天下”,主要不是因为他想寻求一己之逍遥,而是由于当时这样那样的“治”都是对民众的强制干涉。

(二)倡导原本形态的积极自由

前面已说过,积极自由原指个体凭自身的理性,将自己从他律生活中超拔出来,不做物欲、激情的奴隶。庄子丧我显吾的那套功夫(《齐物论》“今者吾丧我”[7]45),显然与此有相通之处。但有论者认为,庄子既然丧我无己,要去掉“自”,那还有自由可言吗?这一质疑貌似很有道理,其实是没有看到丧掉的“我”只是被贪欲束缚的假我、小我,其结果却是得到了“吾”这样一个真我、大我[20]。试想,如果停留在“我”的层次上,像奴隶服从主子一样服从自身的贪欲,个体能够自由吗?笔者以为,个体即使不受任何外在侵扰,但如果被自身的贪欲所淹没,不能用理性主导自己的生命,也就没有积极自由。

一说起“自”,逻辑上就包含“他”。我们都不是生活在孤岛上的鲁滨逊,作为社会群体的一员,我们必须扣住群己关系来谈自由。百年前,严复先生就认为庄学讲求“群己之道交亨”[21],这一见解极为精辟,却没有引起人们的足够重视。有论者认为道家过于强调不受干预的消极自由而忽视对自由的必要约束,便是没有看到这一层面。其实,庄子期望在个体自由充分发展的基础上达成整体的和谐,绝未堕入原子式个人主义的迷雾,去寻求什么绝对自由。自由不可能是没有限度的,为所欲为并非自由。所谓纯粹个人的绝对自由,只是一个空泛的语词,甚至是一个灼人的东西,因为它意味着所有人可以不受限地干涉所有人,这样人与人之间就会陷入战争状态,从而连最基本的自由都得不到保证。自由主义思想家霍布豪斯(L. T. Hobhouse)就告诫道:“任何时代的社会自由都以限制为基础。它是一种全体社会成员都能享有的自由,也是一种从那些不伤害他人的活动中进行选择的自由。……限制侵犯者就是给受害者自由,只有对人们相互伤害的行为施加限制,他们作为一个整体才能在一切不会造成社会不和谐的行为中获得自由。”[22]自由是社会性的,它必须有一个界限,这界限就是不侵害他者。

庄子正是这么主张的。《人间世》篇:“菑人者,人必反菑之。”[7]136个体之间的互动,如同物理学上说的有作用力就必有相应的反作用力。因此,生活在群体中的我们若不希望有消极的行为后果反弹到自己身上,那么事先就不应该扩张自己的贪欲以免挤压到他者的生存空间。徐复观先生指出:“庄子所要成就的个性,不是向外无限制伸展的个性;因为若是如此,便会人我发生冲突,反而使人我皆失其性。”[23]牟宗三先生也承认,道家思想很合乎自由主义的精神,“道家背后的基本精神是要求高级的自由自在,他那个自由不是放肆……”[24]自律本身是一种积极自由,而且是获取消极自由的必要条件;任何个体想达到自由,都需要双管齐下,既不受他者的强制干涉,也不被自身控制占有欲所左右而去侵害他者。

然而,战国时代的社会情形大概如《黄帝四经·经·姓争》所说:“天地【已】成,黔首乃生。莫循天德,谋相复(覆)顷(倾)。”[25]或如《庄子·齐物论》所批评的“日以心斗”[7]51。庄子认为,在道的呴育下,万物托寄于天地之间,万物生来并不是为了作对的,彼此本可以相安无事地并立而不对立。《山木》篇,庄子从“庄子→鹊→螳螂→蝉”的觊觎链条中觉出“物固相累”之非是,最后“捐弹而反走”,正是此意。庄子的很多寓言故事,表面上讲动物世界或植物世界,实际要讲的仍是人间世。我们知道,庄子反对被人控制,所以激赏无官职之累、无礼法束缚的生活;但我们更应该看到,他也不想去控制他人。《山木》篇:“故有人者累,见有于人者忧。”[7]674役用他人是“累”,被人役用则“忧”,两者都不能让人得以自在。庄子对人与人之间的相互奴用怀着一种哲人式的悲悯。在他心目中,理想的群己关系是双方都自作主宰,不被自身的控制占有欲所奴役,因而个体之间也就不存在控制与被控制、役用与被役用的关系:

夫至人者,相与交食乎地而交乐乎天,不以人物利害相撄,不相与为怪,不相与为谋,不相与为事,翛然而往,侗然而来。[7]789

故圣人……其于物也,与之为娱矣;其于人也,乐物之通而保己焉。[7]878

圣人处物不伤物。不伤物者,物亦不能伤也。唯无所伤者,为能与人相将迎。[7]675

庄子认为,他者是相与为友、相与为娱的对象,而不是供我们宰制役用的对象。庄子哲学可以说在人我关系上达到了极好的平衡。他期望万物各得其所,各适其天,相互之间绝不凌越(3)章太炎先生认为:“庄子的自由平等,和近人所称的,又有些不同。近人所谓‘自由’,是在人和人的当中发生的,我不应侵犯人的自由,人亦不应该侵犯我的自由。《逍遥游》所谓‘自由’,是归根结底到‘无待’两字……真自由惟有‘无待’才可以做到。”(章太炎:《国学概论》,上海:上海古籍出版社,1997年,第34页。)太炎先生把庄子式自由归结为精神的“无待”,又未发现其群己层面,因而有此误判。。这也进一步显示,他说的逍遥不只是一己之逍遥,更指向万物的整体生存状态,即期望群己皆逍遥。就像老子那样,庄子期望的是万有生机之完成,非仅个人之实现。

人们常说,自由是对必然的认识与改造。对此,我们需要拿捏好其中的分寸。如果把“改造”说成自我的张扬和对他者的征服,就可能引发认识与实践中的偏差。比如,谢扬举先生理解的自由就是“占有自然、对抗自然、主宰自然”,而庄子弱化自我意识,故庄子逍遥观与西方自由观大相径庭[26]。刘笑敢先生认为:“无论是庄子和郭象所讲的逍遥都不是真正的自由,至多只能算是一种逃避的、消极的自由。他们的逍遥都不是自由意志的体现,都不是对现实的改造,也不是现实的愿望的实现,而只是对现实的顺应、接受或逃避。”[19]徐克谦先生认为庄子安命论否认人的能动性,从而在根本上否定了自由:“融‘自由’于‘自然’,实即消解了‘自由’”[27]160,“‘无为’与‘自由’在现实中是相对立的”[27]164。

笔者以为,这里面的误解是很多的:其一,论者理解的自由只是主奴式的、主宰世界的自由。主奴式自由是把自我与他者的关系误认作主奴关系,以为只有征服、役用、支配他者,将自己的意志加于他者,自我才是自由的。但这其实是不自由,因为这样的“主人”已沦为控制占有欲的奴隶。尤其就人类社会而言,主奴式自由对他者的消极自由构成了现实威胁,这种威胁最终必将反弹到自身。因此,它是一种臆想的自由,于义理不通,于实践可憎,应该加以摒弃。自由具有平等性,在追求自由的过程中,个体想到的不应该只是自己,还应该想到他人的自己。庄子的自由观正是平等的自由观,他理解的自由本来就不是使世界打上“我”的烙印,而是超越自身控制占有欲的束缚,非但不是去宰制他者,反而是去除宰制他者的欲望,因而“弱化自我意识”恰恰是获得积极自由。其二,论者把无为错当成不作为,也错误地理解了庄子安命论。其实,庄子之“无为”与老子之“无为”一样,都不是一无作为,而是不为不道同时为道所当为;庄子安命论也不是宿命论,安命只是说在非人力所能控、所能及的领域就学会放开,比如既然人必有一死,那么当自然而然的死亡来临时,就应该坦然接受,而不必死活不肯死。庄子从未否定人有能动性,恰恰相反,他是看到人“太能动”,太能折腾,所以提出无为来对治强行妄为。

又有一种观点认为,逍遥是与道合一的境界,只有至人、神人、圣人或真人才能达到,非凡夫俗子所可梦见:“庄子所谓的逍遥,是一种远远超越现实世界的理想境地,体现了庄子面对不完美世界的一种至臻追求。这种境界的达到,需要极深的功夫,非一般而能为之、一蹴而能成就。”[28]事实上,达到逍遥境界并没有这么难,因为这里不需要我们做日益的工夫,而只需要我们日损。也就是说,只要个体愿意“忘”“外”,懂得放弃,便可臻于或接近逍遥境界(可参看《逍遥游》末尾庄子对惠施的建议)。我们之所以认为庄子式的逍遥极难达到,问题不在于庄子学说本身,而在于我们放不下(割舍不了世间利益而放任欲望膨胀),放不下才会提不起。说到底,当逍遥指称积极自由时,能否逍遥就只是个体愿不愿意“做减法”的问题,而不是难不难、能不能的问题。

(三)拒斥蜕化形态的积极自由

有论者不无担心地说:“如果我们向庄子要求一套社会人必须遵守的行为准则,庄子肯定回答说没有必要。可是,在群体中生活的个人,如果没有必须严格遵守的行为准则和是非对错的标准,那么人心根据什么来掌控、命令身体?如果没有这些规则和标准,我们只能是人云亦云随波逐流,或是受身体欲望的左右恣意妄为。没有了规则标准,自由只能是任意妄为。”[29]庄子那里的确没有行为细则,但是,没有细则不意味着没有准则。在庄子那里,这行为准则便是不侵害他者。那么,他为什么不给出行为细则呢?

我们知道,康德所说的“绝对命令”(kategorischer Imperativ)只是没有具体内容的规则。舍勒(Max Scheler)批评它抽象空泛而不切实际,因而不能付诸行动。苗力田先生也认为,康德的德性论“宛如一束断了线的气球,高入云端,五彩斑斓,熠煌耀眼,但永远落不到实处。它对一切时代有效,对任何一个时代都无效;对一切人有效,对任何一个人都无效”[30]。这种批评有一定道理,但我们有没有想过,如果把道德具体条目化,会产生很多流弊,这是不能不警惕的。

庄子认为行为细则没必要存在,原因与此相通。在中国古代,典型的行为细则当数儒家津津乐道的“礼仪三百,威仪三千”。然而,庄子期望天下人通过无己丧我来达到自律,而不是沦为仁义礼的辕下之驹。在他看来,仁义礼只是外加的桎梏(类似于理性的外在化身),个体用它们来“自勉”,其实不是真正的自律,而是蜕化形态的积极自由。再则,仁义礼的约束既然是一种强制,就会导致消极自由的丧失(4)必须注意,反对仁义不是向下沉沦为不仁不义,而是超越仁义,上达于道德。道家强调发乎天性、自然而然的道德情感,反对人为倡导的伦理规范。他们认为,道德是不必也不可通过仁义忠孝等名目的树立和表彰来进行督率的,因为这种事情越是提倡,就越容易沦为虚假的表演,甚至使仁义礼蜕变为管制天下的工具。参见汪韶军:《伦理境界向天地境界的超越》,《中国社会科学报》,2019年10月8日,第4版;《道德与仁义——论老子仁义观兼议最初的儒道关系》,《安徽师范大学学报(人文社会科学版)》,2020年第2期,第39-45页。。

其实,在人我关系上,只要做到不侵害他者便可,至于如何做到这一点,我们自己可以在生活实践中具体地把握,无须死守一套给定的行为细则。庄子对仁义礼的批评,即是批评将道德知识化、制度化、形式化乃至虚伪化的做法,批评儒者以自我为标准来齐同天下、塑造天下。与儒家相反,庄子从不强人从己。他对自己的言论时时进行反省,有时还不忘调侃自己几句[31]。就连他那套修养工夫,也只是开出生活的另一种可能性,却从未强求世人遵从。《庄子·让王》载:

中山公子牟谓瞻子曰:“身在江海之上,心居乎魏阙之下,奈何?”

瞻子曰:“重生。重生则利轻。”

中山公子牟曰:“虽知之,未能自胜也。”

瞻子曰:“不能自胜则从,神无恶乎?不能自胜而强不从者,此之谓重伤。重伤之人,无寿类矣。”

魏牟,万乘之公子也,其隐岩穴也,难为于布衣之士:虽未至乎道,可谓有其意矣![7]979-981

魏牟虽然知道利欲熏心是祸害,但他就是战胜不了自己的欲望。从“虽未至乎道,可谓有其意矣”的评价看来,瞻子“不能自胜则从”(放不下就继续担着)的劝告,很能代表庄子学派的看法。这也是他们不强人从己的一个典型案例(5)自苏轼以来,《让王》篇常被疑为伪作,导致人们不敢征引其中的材料,像这条材料就未见有人引证。其实,很多辨伪工作只是为了卫正统、辟邪说,缺乏客观性和说服力,因而是值得怀疑的。笔者以为,流传至今的《庄子》33篇中,《说剑》篇属伪作无疑,其他篇目(包括东坡所疑的《让王》《盗跖》《渔父》)未可遽断为伪。外杂篇尽管间或有不同的思想倾向,但其思想总体与内七篇兼容,它们有着家族相似般的亲缘关系,甚至可以相互诠释。。

庄子不仅反对恶意的宰制,也反对强行推销善意。《至乐》篇区分了“以己养养鸟”与“以鸟养养鸟”:“昔者海鸟止于鲁郊,鲁侯御而觞之于庙,奏九韶以为乐,具太牢以为膳。鸟乃眩视忧悲,不敢食一脔,不敢饮一杯,三日而死。此以己养养鸟也,非以鸟养养鸟也。夫以鸟养养鸟者,宜栖之深林,游之坛陆,浮之江湖,食之鲦,随行列而止,委虵而处。”[7]621“以己养养鸟”貌似对鸟挺好的,但好心办坏事,究其原因,在于人没有考虑到让鸟顺着它的自然本性。而“以鸟养养鸟”的核心含义是给对象一片广阔的自由天地,让它们顺着自己的自然本性去生长发展,此即《马蹄》篇说的“天放”;而不是从“我”出发(即便是善意的),对它们横加干涉。庄子反对推销善意的一个重要原因是,防止有人打着为他人好的旗号来对他者进行强制干涉。

庄子对儒家做了重点批评。连儒家宣扬的仁义礼乐、圣智聪明都不能成为救世方略,法家类的主张就更不用说了,故此处略过他对暴君专制的批判。我们只需记住,庄子可以说发出了中国思想史上反对专制的最强音。

四、结 语

庄子思想确实很合乎自由主义的精神。其“无”的智慧(“无为”“无知”“无欲”“无功”“无名”“无己”“丧我”等),即是敦促个体(首先是人君)对自我做出节制,使自己成为理性的存在者(“吾”),从而获得积极自由。

个体是群体中的个体。个体为自我设限,即是对他者的承认与尊重;在自我获得积极自由的同时,也就能予他者以消极自由。从社会治理层面看,道家自然无为的学说宗旨便是主张缩减政府权力,扩大民众自由。

庄子崇尚万类并生、各适其天的“天放”境界。他认为,个体只需守住不相为害的底线,无须接受仁义礼的规训。在他看来,知识化、制度化、教条化的仁义礼只是自外强加的桎梏,个体若用它们(而不是自己的理性)来约束自我,就不能获得真正的积极自由。而且,道德并非专业化的知识,在这领域实无所谓权威;仁义礼的教化传统本质上是社会权威打着使人成其为人的旗号来强人从己,个体最终沦为仁义礼的辕下之驹,从而丧失消极自由。

伯林说:“自由就是自我主导,是清除阻碍我的意志的障碍,不管这些障碍是什么——来自自然、我的未被控制的激情、非理性的制度、其它人的对立的意志或行为等等的抵抗。”[15]217此论包含了消极自由与积极自由。庄子式的自由与此相仿,指自己的命运由自己掌控,既不受他者主宰,也不被自身的控制占有欲所左右。刘笑敢先生认为伯林讨论的自由完全不包括庄子式的自由,所以庄子的自由理论可补西方自由理论之不足[19]。笔者以为,这一说法并不准确,原因在于他把庄子式的自由认定为虚幻的精神自由。庄子自由观与西方自由理论的关系不应是互补,而是相通。这不是对庄子哲学进行现代格义、反向格义,而是抉发经典的本义。至于有论者说,庄子取消人类群体生活,追逐不受任何约束的绝对自由,导向无政府主义和放诞恣睢的人生态度,因而不仅无法与西方自由主义思想契接,反而阻碍国人对自由的恰当理解[32]。从本文的辨析可见,此论对庄子自由观有着很深的误解。

笔者反对那种抵死不愿承认庄子哲学与自由理论相关的做法。事实上,庄子不仅触及自由理论的主要方面,还曾为西方自由主义理论带去灵感。西方一些学者就承认,道家不仅是中国自由思想的鼻祖,也是西方自由主义思想的重要源泉。比如,英国汉学家、哲学家克拉克(J. J. Clarke)认为,在西方产生重大影响的自由放任(laissez-faire)经济政策,就直接源于道家的“无为”观念[33]。再如,经济学家、政治哲学家哈耶克(Friedrich August von Hayek)认为,他的自发秩序(spontaneous order)理论与道家的基本观念高度一致[34]。

如实说,道家开创了中国文化自身的自由主义思想,但多被国人所否认或漠视。殷海光先生认为,中国古典文化在自由主义方面可谓先天不足,“中国近代及现代所讲的自由主义,并非土生土长的思想,而是美雨欧风吹进来的。在中国文化里,跟自由主义能发生亲和作用的是佛老思想。可是,佛老思想只是一种人生境界,和一种生活态度。它不是像孔教那样的制度。佛老思想所造成的境界和态度,可导致人采取退避不争的方式来缓和暴政的迫害藉此‘全生保真’。但不能鼓起人争自由的热情。”[35]其前的刘师培先生、其后的李泽厚先生也提出过类似观点。应该说,这也是未将道家自由观梳理清楚而产生的误判。自由主义在中国并非无源之水,其思想资源便是道家哲学。中国古代社会诚然缺乏个人自由的经验传统,但不可否认的是,中国文化土壤中本来就长出过自由主义思想,只是我们后人梳理不够、认识不清罢了。陈红映先生的判断是准确的,他说:“自由主义在中国古已有之,并非西方所得而专;相反,西方自由主义理论部分源于中国。”[36]自由主义其实不是西方的舶来品,我们今天讲自由主义,某种意义上有点像“出口转内销”。马作武先生也感慨道,庄子的自由平等观在中国文化中可谓凤毛麟角,但长时间被掩埋在历史的尘埃中;我们不能再辜负先哲的深邃思想,而要让他们的智慧之光重现于今[37]。