旋光理论量子力学诠释的先驱

——莱昂·罗森菲尔德

2021-07-14章慧

章慧

厦门大学化学化工学院,福建 厦门 361005

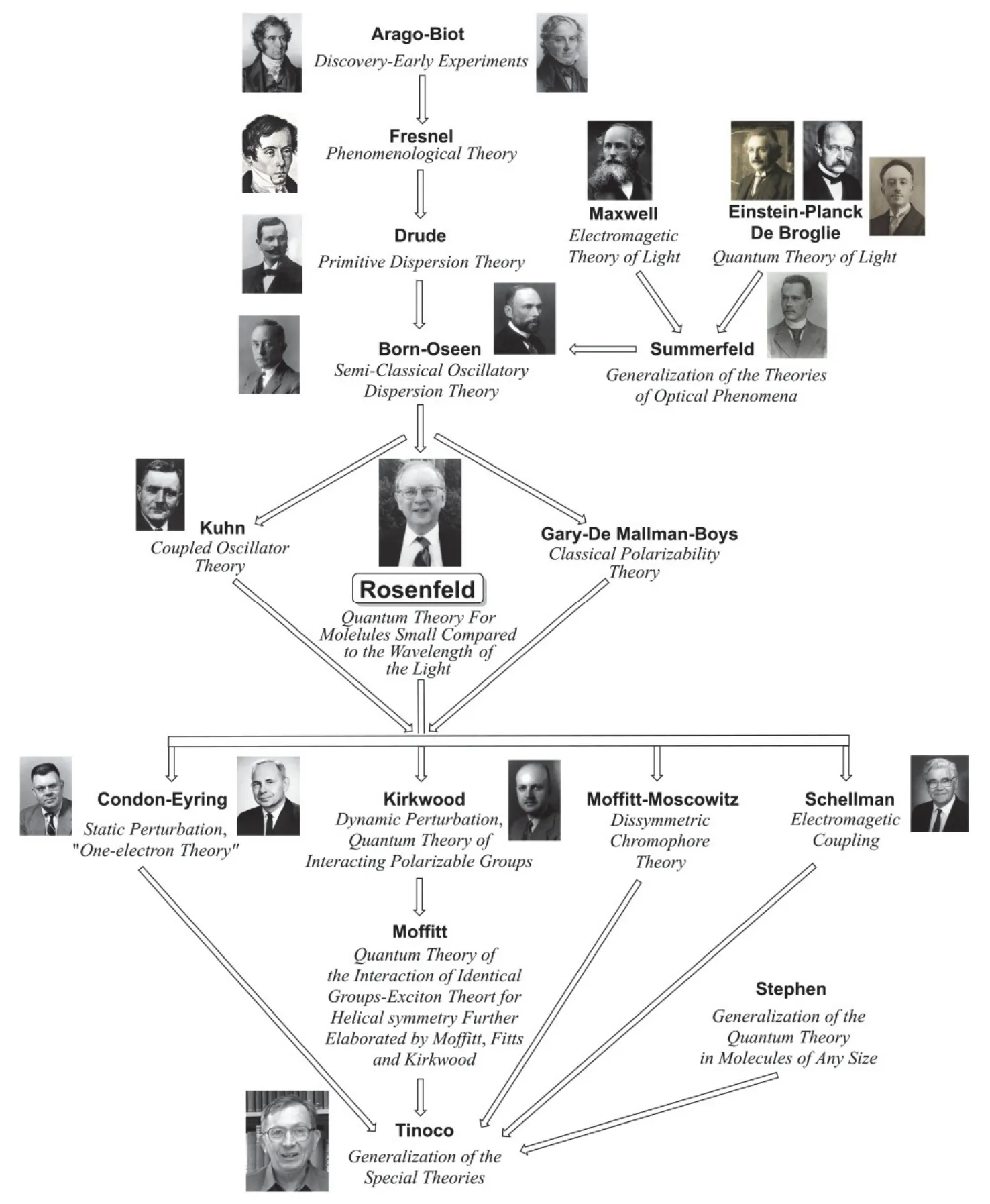

位于伦敦皮卡迪利大街的伯灵顿公馆(图1),原为卡文迪许家族的私宅,1854年被英国政府购买并分配给当时的学会团体使用。自1873年以来,英国皇家学会和化学学会就在这里安营扎寨。近一个半世纪飘过,伯灵顿公馆不知见证了多少科学界的风云人物和传奇故事。1914年3月27日、1930年4月25–26日和1966年3月10–11日,汇集了当时全球最顶尖与最具影响力的物理和化学领域的实验和理论学家,在这里举行的三次与手性光谱相关的小型国际学术会议忝列其中[1–6]。随着几代科学家的渐行渐远,相关史料有的珍藏在已是耄耋之年的老一辈科学家的心灵深处,有的静静地埋藏在图书馆或资料室的僻静角落和鲜有人光顾的旧书网站,而大部分早已佚失在欧美零散的历史档案之中。将其复活,谈何容易?犹如这幅被我从手性光谱专著上觅来[1],满怀崇敬之心,竭尽全力地将散乱的历史碎片缝缀起来并增补细节的手性光谱理论发展的群英谱(图2)。

图1 英国伦敦伯灵顿公馆

图2 手性光谱理论研究发展的群英谱

据文献记载,在伯灵顿公馆召开的三次手性光谱会议,前两次均为法拉第学会组织的法拉第学术讨论会,在英国化学会会议室举办,讨论的主题都是“Optical Rotatory Power”;第三次研讨会规格最高,由英国皇家学会组织,在皇家学会会议室举行,主题为“Circular Dichroism”[1,4–6]。后两次会议与第一次会议的时间间隔分别为16年和52年,非比寻常的漫长时间跨度和图2所示的学术传承表明:科学家对自然光学活性的认知程度与经典物理光学以及量子力学的发展交织在一起。其中,当时还名不见经传的年轻(25岁)的罗森菲尔德不经意地站在了新旧手性光谱学理论更替的交界点上,成为中心人物。也说明手性光谱这一话题,引得物理和化学界的一代代高材生们“竞折腰”,上下求索,“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”。

在1966年举行的“Circular Dichroism”研讨会上,开幕式和闭幕式分别由先后担任伦敦大学学院化学系系主任的罗纳德·悉尼·尼霍姆(Ronald Sydney Nyholm)院士和他的导师克里斯托夫·凯尔克·英果尔德(Christopher Kelk Ingold)院士主持。大名鼎鼎的英果尔德是物理有机化学的开山鼻祖,曾经获得68次诺贝尔化学奖提名,也是卢嘉锡先生的恩师;而尼霍姆则以提出价层电子对互斥概念和“无机化学复兴”的观点推动配位化学的发展而著名。

尼霍姆的发言开门见山[4]:这次会议是在皇家学会理事会的建议下召开的,因为目前讨论这个问题的时机特别成熟。一个多世纪前,人们发现了光学活性与立体化学之间的一般关系。从那时起,这一现象就被广泛地用于阐明化学结构。然而,对于不对称分子和络合物的旋光色散(ORD)和圆二色性(CD)的电子基础的理解,直到最近才有了令人满意的结果。光谱理论的现代发展,以及用于该课题研究的商品化仪器的出现,使研究者能够预测分子的绝对构型。圆二色谱和旋光色散技术在确定相关立体化学和研究构象效应方面也有很大价值。这些因素引起了人们对这一主题的兴趣,因此,提供一个机会对圆二色谱的原理和旋光色散的一些更基本的方面进行讨论是非常必要的。

与尼霍姆的开场白呼应,英果尔德教授在闭幕词中,精辟地总结了手性光学现象近150年的研究历史[6]:从1811年阿拉果发现石英晶体的旋光以及1815年毕奥发现天然有机化合物的溶液也有光学活性开始,可以将人们对手性光学现象的认识划分为6个确定的时期,每个间隔约30年。他依次总结了每个时期最有代表性的重要工作,认为里程碑的工作是罗森菲尔德在1929年发表的权威性文章[7],并意味深长地指出:光学活性是谱学的一个分支,它的理论处理就是量子理论的一部分。

1979年,艾略特·查尼(Elliot Charney)在他的手性光谱专著[1]中给予罗森菲尔德极高的评价:“在持续发展的手性光谱学理论所构筑的知识体系中,如果要从中选出对我们现有认知影响最深远的某个工作,必然是罗森菲尔德对光学活性量子起源的研究”。而在更早的1951年3月,徐光宪仅用两年时间完成的题为《旋光的量子化学理论》博士论文,首次验证了罗森菲尔德的旋光性量子化学理论。在20世纪的五六十年代,欧美的几个顶尖物理化学实验室要是没有摆弄过手性光谱仪及相关理论研究的,都不好意思说自己是研究过量子力学的。徐光宪的研究非常新潮,解决了前两次法拉第会议都未能解决的预测旋光强度难题。1955年,已经归国的徐光宪在自己博士论文工作基础上写成了“旋光理论中的邻近作用”一文,发表于化学学报[8],他称赞道:“罗森菲尔德方程是所有现代旋光理论的基础,由此可以导出巴斯德的结论并解释旋光色散现象”。

英国物理化学家斯蒂芬·梅森[5]和德国无机化学家彼得·劳尔[9]对罗森菲尔德亦赞不绝口。然而,倍受夸奖的罗森菲尔德,在各种场合却极少提及他对旋光理论量子力学诠释的重要贡献。在一次访谈中[10],他对此轻描淡写:从量子力学的角度来处理光学活性,只是做了一个“练习”。本文拟从一个特殊的视角,以罗森菲尔德的传奇一生为主线,串起这个“练习”的量子力学背景及其相关故事。

1 科莫会议与瓦伦纳会议

比邻瑞士,位于意大利伦巴第大区的科莫湖,为意大利第三大湖。科莫湖是冰川湖,由阿尔卑斯山的冰川融化倾泻而成。蓝绿色的湖水映衬着峻美的阿尔卑斯山,湖光山色宛如人间仙境,这一度假胜地向来拥有欧洲花园的美誉。

科莫湖畔有一座美丽的小城科莫,意大利人引为骄傲的大科学家亚历山德罗·伏打(Alessandro Volta)就诞生于此,他发明的伏打电堆开拓了电化学研究的新时代。伏打晚年归隐故里,1827年3月5日在科莫逝世,享年82岁。为了纪念他,人们将电压单位取名伏特。

从量子物理学史的角度来看,1927年汇集了几个重要事件:海森堡提出了测不准原理、科莫物理学国际会议(史称科莫会议)、第五次索尔维会议。

1927年九月中旬,为纪念伏打逝世100周年,意大利物理学会举办了科莫会议,隆重邀请了当时国际上顶尖物理学家和意大利物理学家参加此次盛会,其中不乏历届诺贝尔物理学奖得主,包括:霍尔、普朗克、洛伦兹、布里渊、密立根、卢瑟福、塞曼、索末菲、列维-齐维塔、爱丁顿、阿斯顿、劳厄、玻恩、玻尔、康普顿、小布拉格、德拜、理查森、德布罗意、克喇末斯、基里诺·马约拉纳、科尔比诺、乔尔吉、庞特雷莫利等;还有几位出生于19–20世纪之交的“00后”青年才俊:泡利、海森堡、费米、冯·诺依曼、拉赛蒂和塞格雷等。科莫湖畔群星荟萃,借天时地利,意大利人引以为傲的物理神童费米被推选为科莫会议理论物理讨论会主席。遗憾的是,虽然艾伦菲斯特、薛定谔和爱因斯坦都被邀请,但他们未能出席。参加科莫会议的科学家阵容仅次于当年十月份将在布鲁塞尔举行的第五次索尔维会议。

史书上对科莫会议着墨不多,但它却是量子物理学史上一次极其重要的里程碑会议。丹麦物理学家玻尔在科莫会议上首次讲述互补性概念。在1927年9月16日著名的20分钟科莫演讲中,虽然玻尔只是以探索的口吻,提出并阐述了“互补性”观点,正是在海森堡测不准原理的基础上,他突破束缚,开辟了认识论的新领域。尽管从1927年春他就被“互补性”思想纠缠,与海森堡和克莱因有过激烈的交锋且最终达成一致[11],但在接受组委会的邀请时玻尔还是有点迟疑,于6月20日匆匆提交的报告摘要题目是“量子理论的基本问题”[12]。会后玻尔邀请泡利和达尔文留在科莫帮他批判和修改论文[11,12],并在第五次索尔维会议上进一步完善,至1928年初,终于写就名篇“量子假说和近期原子理论的发展”,发表在Nature上[13]。在之后的岁月里,本文主人公莱昂·罗森菲尔德成为了玻尔哲学思想最杰出的传人[14]。

参会的青年科学家(图3)正是意气风发的年华:泡利生于1900年,海森堡、费米和拉赛蒂生于1901年,冯·诺依曼生于1903年。他们均年少有成:泡利于1925年提出不相容原理;海森堡1925年创立矩阵力学,1927年悟出测不准原理;费米于1926年发展了量子统计学;冯·诺依曼在1927–1929年期间发表了集合论、代数和量子理论方面的文章;1928–1929年,费米的挚友拉赛蒂对气态双原子分子拉曼效应的研究被誉为当年光谱学领域的杰出工作[15]。罗森菲尔德出生于1904年,比他的师兄泡利、海森堡和费米略小,彼时他还没有出道,正游走于欧洲几大物理学武林圣地拜师学艺[10]。

图3 1927年9月11日泡利、海森堡和费米欢聚科莫湖畔

与科莫会议类似,科学史上对罗森菲尔德亦很少渲染,大多是把他作为玻尔的得力助手和发言人提及。其实,罗森菲尔德并非等闲之辈,他与玻尔亦师亦友,是玻尔的挚友和知音,而不是门徒。作为玻尔的亲密合作者以及玻尔量子哲学的传播者,罗森菲尔德贡献突出。在一次访谈中罗森菲尔德提到[10],他在哥本哈根理论物理研究所工作期间,与玻尔惺惺相惜:“我所感兴趣的是原则性问题,而这也是玻尔关注的首要问题。我向玻尔提出的问题是针对原则而不是细节”。玻尔和罗森菲尔德长期密切合作,他们的方法和优势完全不同,和谐而有效地互补。玻尔欣赏罗森菲尔德清晰的思路、构思的能力、渊博的学识、强大的数学背景和迅速应对新问题的本领。而罗森菲尔德对玻尔不时冒出的新想法的热情回应,也让玻尔深受鼓舞[16]。

在科莫会议以及后来的第五次和第六次索尔维会议上也未能显山露水的罗森菲尔德,有着自己的辉煌[16]。他是一位有洞察力、思维敏捷、通晓多种语言(掌握8、9种语言,至少5种能流利地说写)的学者,他周游世界,与多国许多重要人物尤其是一批杰出的理论物理学家交相辉映,他是联结东西方的四通八达的国际科学和学术网络的一部分。他具有很强的综合能力,既能进行特异的计算,又能厘清微妙的哲学问题,或介入政治讨论——所有这些都是最高水平的。作为量子场论和量子电动力学的先驱之一,他在20世纪20年代末和30年代处于现代物理学的中心地位[16];作为旋光理论量子力学诠释的先驱,他在手性光谱学发展史上有着不可替代的地位(见图2)[1–10];作为马克思主义者,他对科学史和科学哲学及其社会作用进行了深入思考,充分认识到科学探索的政治和社会层面,体现了科学家的社会担当[10–21]。1949年罗森菲尔德获得了法朗基奖,尽管该奖项是一个国家奖,只授予比利时科学家和学者,但却给与了获奖者与诺贝尔奖相当的荣誉[16]。

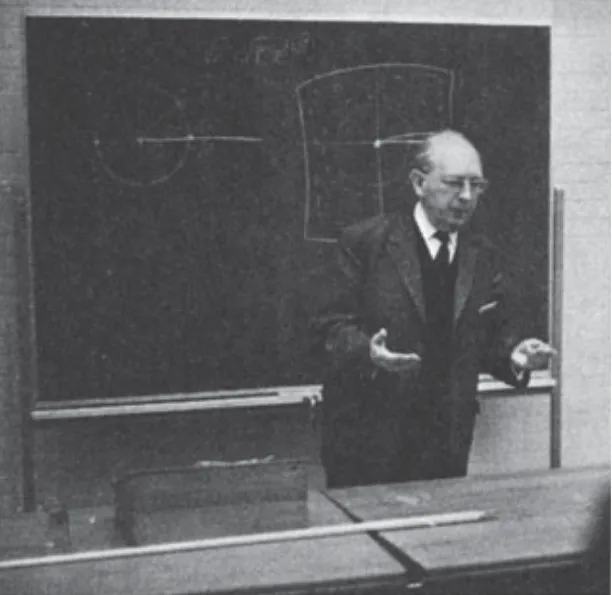

科莫始终是慧眼识英雄的,不但在1927年的科莫会议上隆重推出以费米、拉赛蒂和塞格雷为代表的一批青年意大利物理学家(后来发展为“罗马学派”),而且极其重视物理学的传承和交流。虽然罗森菲尔德未能跻身1927年的科莫会议,但科莫却一直惦记着他。距科莫会议45年后的1971年夏天,位于科莫湖东岸的瓦伦纳小镇,迎来了一位尊贵客人——罗森菲尔德教授(图4),他受邀在意大利物理学会举办的瓦伦纳夏季讲习班讲授量子理论的历史。正如《波士顿科学哲学研究》丛书主编所言[21]:我们早就被罗森菲尔德在物理学的基础和发展方面的认识论、历史和社会问题的独特融合所打动,于是决定在瓦伦纳与他接触,希望出版他的论文集。罗森菲尔德欣然答应,并允诺亲自为论文集写一份长篇导言。

图4 罗森菲尔德教授的演讲

遗憾的是,近3年过去了,除了已经参与制定的文集目录,却还没有来得及着手编写导言和批判性的注释,罗森菲尔德于1974年3月去世。序言只好由他在哥本哈根研究所的亲密朋友和同事史蒂芬·罗森塔尔(Stefan Rozental)教授代为完成。由于没有罗森菲尔德本人的评介,罗森塔尔和丛书主编深感遗憾。1979年,由罗森菲尔德的63篇文章集结而成《波士顿科学哲学研究》丛书的第21卷终于正式出版(图5)。其中的12篇文章后被中国石油大学的戈革教授翻译成《量子革命——莱昂·罗森菲尔德文选》一书[22]介绍给中国读者。

图5 1979年在荷兰出版的罗森菲尔德文选

2 罗森菲尔德和手性光谱的量子力学理论

罗森菲尔德涉足多重领域,一生著述颇丰,成果累累。然而,在罗森菲尔德自己选定的《波士顿科学哲学研究》的文选目录中,并没有收入他1929年在哥廷根发表的题为“液体和气体自然光学活性的量子力学理论”一文[7]。前面提到,他个人谦逊地认为此文不过是应用量子力学理论于自然光学活性的一个“练习”[10],实际上此文影响深远。文章发表后不久即被1930年的法拉第会议重点提及[5,23],后来又被1966年聚集在伯灵顿公馆英国皇家学会会议室的一群“聪明大脑”[6],以及包括德国的劳尔[9]、瑞士的冯·泽列夫斯基(von Zelewsky)[24]、徐光宪[8]、游效曾[25]等在内的中外物理化学家和配位化学家所津津乐道。他个人的态度与科学家们的欣赏,为何有如此巨大的反差?时至今日,这仍然是个谜。我们所能够看到的是,这位杰出的理论物理学家此后再也没有回到手性光谱的量子力学理论研究上来,而是把注意力转向了其他领域。

如果说,罗森菲尔德在20世纪20年代末和30年代对量子场论和量子电动力学的贡献,在之后20年内几乎没有被人注意到,或许是因为观点过于超前[26];基于这样的考量,我们或许可以从伦敦伯灵顿公馆举行的三次手性光谱会议留下的历史记录、几部重要的手性光谱专著以及相关文献和访谈中找到解释。

的确如此,当我们追溯量子力学、量子化学和手性光谱理论、仪器研发及其测试实验的历史演进时间点,这团迷雾被逐渐拨散。笔者所崇敬的英国物理化学家斯蒂芬·梅森在1966年举行的“Circular Dichroism”研讨会上曾经做出过精准点评[5]:“在20世纪30年代,无论是基于光学活性的经典(电磁)理论还是量子力学理论的应用,都被当时对复杂分子电子光谱性质的有限知识所限制”。而在手性光谱实验研究方面,避孕药之父卡尔·杰拉西(Carl Djerassi)曾经报道[27],在1930年代到1955年之间的文献中基本上没有任何重要的旋光色散测量记录,该领域在20世纪60年代几乎是爆炸性的发展与当时商业化分光偏振仪的出现相吻合。所以,直到在梅森参与组织的第三次伯灵顿会议“才有了令人满意的结果”的圆二色谱和旋光色散研究,大大滞后于它们的量子力学理论预测并不奇怪。

20世纪20–30年代,欧洲的量子物理高歌猛进,位于量子研究“金三角”——哥本哈根、哥廷根和慕尼黑的三所理论物理研究所在玻尔、玻恩和索末菲的领军下成为欧洲、美国和前苏联年轻物理学家和物理化学家的精神家园,他们纷纷前往朝圣,辗转三地,切磋技艺、乐不思蜀。然而,当时人们对量子理论的理解既不彻底也不完美,将量子力学和相对论应用到某个具体的物理或化学问题中,成为了这些科学家竞相追求的目标。量子化学和化学键理论(包括价键理论、晶体场理论和分子轨道理论)的产生和发展,正处在这个交汇点上[28]。而在那之前,理论物理学家不但靠猜测,而且从经典物理学的基本定律中推导出一些公式,这些基本定律来自牛顿力学定律、引力定律、热力学定律和麦克斯韦的电磁理论等[29]。我们可以从图2强烈地感受到从19世纪初阿拉果和毕奥发现旋光现象以来,手性光谱理论研究在物理学界发展的主要脉络——从经典理论过渡到量子理论。如前所述,罗森菲尔德在其中承上启下,做出了的巨大贡献——创立了大名鼎鼎的罗森菲尔德方程!

20世纪50年代,费曼和盖尔曼针对李政道和杨振宁提出的弱相互作用宇称不守恒及相关实验数据,建立了普适的弱相互作用理论。费曼对他自己的这一成就甚感得意[30]:“我想到了狄拉克,他一度有自己的方程——一个表明电子如何活动的方程,而我现在也有了这个关于β衰变的新方程。它不像狄拉克方程那样关系重大,但它是好的。这是我生平第一次发现了一条新定律”。

可见,拥有自己满意且简洁优美的方程,是多少理论物理学家梦寐以求的目标。麦克斯韦、狄拉克、费曼、薛定谔、爱因斯坦和玻恩都做到了,而罗森菲尔德在25岁时也做到了。

无独有偶,罗森菲尔德方程也是从关注狄拉克方程开始的,他曾经在一个访谈中说起在哥廷根当玻恩助手期间的光学活性研究[10]:

当狄拉克的电子(方程)出现时,我研究了电流的新表达式,当然,这看起来和薛定谔的表达式很不一样。这两者之间有什么关系呢?在研究过程中,我发现了电流中的电荷对流部分以及自旋引起的电流部分之间的分离,即所谓戈登分解(戈登很快就独立发表了文章[31])。但我被维格纳劝阻,没有发表任何关于电流分解的文章。当我很自豪地向维格纳展示我的研究时,他却说,“那又怎样?我觉得研究电流密度没有什么意义。我认为讨论一些真正的物理问题会很有意思”。这是一个宽泛的暗示,让我能更好地看待一些实际问题。当时,玻恩在他的书中讨论了矩阵元素的对称性,我每天都在和他讨论这个问题(笔者注:当时罗森菲尔德正协助病中的玻恩完成《基础量子力学》教材,同时玻恩自己也在准备编写一部光学教材[32,33])。他告诉我,针对不对称性问题的某些应用做研究会很有意思,研究中可以看到当不存在普通情况下的球面对称性时,会发生什么。接着他说,其中一个问题(玻恩当然很清楚,他自己已经用经典的方式研究过[34,35])是光学活性,不对称分子的自然光学活性。这让我开始研究这个光学问题,从量子理论、量子力学的角度来对待光学活性。作为一个练习,看到不对称系统会发生什么,矩阵元素看起来是怎样的,这很有趣。但此后人们把我当成了量子力学光学应用方面的最高专家,这是很没有根据的,因为我对光学一无所知,对量子力学也知之甚少。

在另一个访谈中,罗森菲尔德只是简短地说:玻恩促使我彻底解决了光学的问题[18]。

涉及这段研究经历的访谈看似寡淡,但非常有趣:当罗森菲尔德在哥廷根工作期间,在维格纳的激将和玻恩的启发下,他只是把手性分子的光学活性理论研究当做一个“练习”,然后就独立发表了关于旋光度理论计算的量子力学方程[7],后来被大家一致认为他是在量子力学的光学应用方面的一位超级专家。罗森菲尔德非常自谦,一点都不居功自傲。但他的“小练习”马上被荷兰莱顿大学的艾伦费斯特教授慧眼识珠,于1929年的春天专程邀请他前去学术交流,引起一场轰动[19]。

也许艾伦费斯特早就了解到这位年轻人起点很高:1927年底来到哥廷根之前,他已经在巴黎学习了一年,师从大名鼎鼎的郎之万和德布罗意,其间,他与居里夫人、伊雷娜·约里奥-居里夫妇、让·巴蒂斯特·佩兰、莱昂·布里渊等都有交往。如同在母校比利时列日大学那样,他不但在数学、经典物理学、哲学和科学史的知识海洋中徜徉,而且如饥似渴地学习崭新的相对论和量子力学,但巴黎这个经典物理学的根据地已经不能满足他学习量子理论的强烈欲望了,郎之万也劝说他最好离开巴黎去追寻量子物理的武林高手。作为精密数学的王国和矩阵力学的摇篮,哥廷根大学像磁石一样吸引着数学功底极强的罗森菲尔德:“哥廷根当时给我的印象是比哥本哈根更活跃,事实上,这也许是真的,因为当时有约尔当、诺德海姆、海特勒和所有的数学家。我也非常想看看希尔伯特和那个著名的数学学校,所以我非常想去哥廷根”[17,18]。

终于,这个机会来了!

也正是在巴黎期间,罗森菲尔德与德布罗意合作,将“相对论知识与波动力学相结合,发展出五维的波动方程”[18,36];他的工作很快得到来自比利时布鲁塞尔自由大学的物理学家托菲勒·德·顿德尔(Théophile De Donder)的赏识,他热情邀请罗森菲尔德去布鲁塞尔开展合作研究。

1927年10月,举世瞩目的第五届索尔维物理学会议在比利时布鲁塞尔召开,星光璀璨、大师云集,泡利、海森堡、狄拉克等00后男孩物理学家已开始崭露头角(图6)。德·顿德尔也是正式参会代表之一(第三排左五),他在一般讨论中提交了罗森菲尔德在五维波动方程方面的工作,他和德布罗意都试图引起参会者对罗森菲尔德工作的注意,但与会代表的关注点却主要在爱因斯坦和玻尔关于量子力学诠释的激烈论争上。除了积极推荐爱徒的五维方法,德·顿德尔带着罗森菲尔德列席索尔维会议还有一个目的,希望他在会议中能遇到来自哥廷根的玻恩教授,得到一个工作机会。会议间隙,罗森菲尔德在报告厅门口驱前迎候玻恩,玻恩欣然接受了他提出的访问哥廷根要求。

图6 第五届索尔维物理学会议代表合影

罗森菲尔德来到哥廷根这样的数学和理论物理要塞正当其时,随着第五次索尔维会议和之前意大利科莫会议的举行,关于量子力学意义的深入讨论达到了最高点。在这样的历史背景下,罗森菲尔德旋光理论的量子力学公式的建立顺理成章。

激励罗森菲尔德进行手性光学研究的两位导师功勋卓著。玻恩和维格纳分别为1954年和1963年的诺贝尔物理学奖得主。1927年,时年25岁的尤金·保罗·维格纳(Eugene Paul Wigner)应邀到哥廷根大学做大数学家希尔伯特的助理。这个岗位是量子论之父索末菲为了让年轻物理学家帮助希尔伯特跟上最新的物理学进展而特设的[37],维格纳之前有数位知名学者相继担任了“希尔伯特的物理辅导员”,例如索末菲的得意弟子保罗·彼得·埃瓦尔德(Paul Peter Ewald,埃瓦尔德教授出席了1930年的法拉第会议[38])和阿尔佛雷德·朗德(Alfred Landé,朗德在1918年也发表了一篇旋光度理论研究的文章[39])等。朗德说[40]:“每天上午和下午,我都要向希尔伯特汇报量子力学的新文献,关于低温下固态体行为的想法,关于光谱学等等”。但是当维格纳来到哥廷根时,希尔伯特已经病重失去工作能力,两人见面的机会寥寥。虽然维格纳未能履行“物理辅导员”的职责,却使他在哥廷根有更多机会对理论和实验物理学有更深入的了解,结识了玻恩、约尔当以及实验物理学家詹姆斯·弗兰克等学者,参加玻恩组织的群论研讨班,并发展了原子和分子光谱的群论分析和量子力学研究[10]。玻恩是一位高徒满座的好老师,一个好主意不断的人,他的研究领域涉及相对论、晶格动力学、晶体化学、量子力学、光学及流体力学等等[41]。其实早在第一次世界大战期间,他就利用服兵役间隙思考,对光学活性的理论问题有过深入探究[32,34,35],因此,他给罗森菲尔德布置的“练习”,并非空穴来风。

前已述及,19世纪末,关于光学活性的实验证据和经验事实已经确立,物理学家们开始发展理论,以解释电磁波与手性介质的相互作用[42]。著名的德国物理学家保罗·卡尔·路德维希·德鲁德(Paul Karl Ludwig Drude)于1892年首次提出光学活性的经典电磁理论[43],成为了20世纪的头30年里大多数物理(化学)研究不得不与之竞争的标准,在1930年法拉第会议对旋光度的讨论中达到了高潮[5,38,44]。从1915年开始,玻恩[34,35]、瑞典物理学家卡尔·威廉·欧森(Carl Wilhelm Oseen)[45]和美国物理学家弗兰克·格雷(Frank Gray)[46]将光学活性分子建模为耦合振荡器,几乎同时独立地提出了光学活性的理论处理方法。虽然这些论文,尤其是玻恩论文的重要性立即被认定,但因为该阶段所发展的意识未能揭示旋光度的本质起源,几乎没有对手性光谱特性的研究产生直接的影响[9]。同样,罗森菲尔德关于光学活性的量子力学理论的重要论文[7]也没有影响到当时的化学界。直到瑞士物理化学家维尔纳·库恩(Werner Kuhn)将玻恩的理论简化为经典的耦合振子模型[47],才引起了化学家们的注意。

预测旋光强度[48]、19世纪发现的高浓度下酒石酸旋光度测试时的溶剂效应[9,49,50]以及将刚刚出炉的罗森菲尔德方程应用于旋光度理论计算等问题,一直到1930年的法拉第会议仍没有得到最终解决。正如徐光宪的导师美国哥伦比亚大学教授查尔斯·贝克曼(Charles O. Beckmann)在1936年所指出的[50]:上述理论是在我们对旋光度的物理基础了解不多的时候发展起来的,未能对一般现象做出令人满意的解释。鉴于这些理论所受到的批评,显然我们必须转向现代理论来解释溶剂效应。

与实验物理学家的密切合作对当时的罗森菲尔德来说并没有什么吸引力。他后来回忆起在哥廷根的时光[17]:“我总是倾向于强调一般的方面,一般的形式主义,而其他人(例如伽莫夫)则急于解决实际问题”。根据罗森菲尔德的说法,他的同事们会说:“好吧,你有一套漂亮的哈密顿方程和漂亮的微扰理论的形式,但是试着用你的公式给出计算出跃迁概率的答案吧”。

1955年,徐光宪在“旋光理论中的邻近作用”一文中将罗森菲尔德方程展现给中国学者[8]:

式中,[M]是摩尔旋光度,N是阿伏伽德罗常数,n是折射率,λ是所用偏振光的波长,v是它的频率,β为分子旋光参数(Molecular Rotatory Parameter),c是光速,h是Planck常教,(a|μ|b)是基态a与激发态b之间的电偶矩矩阵元,(b|m|a)是磁偶矩矩元。vba是a与b之间跃迁的特征频率,Σ表示各种可能导致旋光的激发态b加和,Im{}表示括号内的复数的虚数部分, 如复数为x+yi,则Im{x+yi} =y。

徐光宪指出[8]:“在巴斯德以后的近百年中,实验材料有了大量的积累,但是究竟哪些因素在决定分子旋光度的符号和数值,如何根据分子的结构来计算旋光度等理论问题,迄今尚未满意解决。罗森菲尔德方程是任何现代的旋光理论的基础,由此可以导出巴斯德的结论并解释旋光色散现象”。

罗森菲尔德活学活用量子力学理论,把在紫外可见区旋光度的起因归咎为,在手性分子中,由于不对称势场的微扰作用,生色团电子的始态和终态会有所改变,由此产生旋光现象,并推导总结出罗森菲尔德方程。这当然是20世纪手性光谱科学史上的一件了不起的大事。但正如罗森菲尔德的小伙伴们所质疑的,能否证实旋光度的理论计算成了检验罗森菲尔德理论的关键!

不管身边的实验物理学家是否认账,总之,1927–1929年期间,在哥廷根这座精密数学和理论物理大熔炉中,罗森菲尔德淬炼成钢,完成华丽转身。他对哥廷根文化中的数学创新与新物理学的联姻已经有了全方位的入门,努力追赶在比利时列日和法国巴黎错过的最新理论物理学发展[17]:研究了匈牙利数学家约翰·冯·诺依曼的量子力学公理基础;向另一位匈牙利人维格纳学习了群论;在协助导师玻恩写作《基础量子力学》教材时,对量子力学有了透彻的理解。师傅引进门,修行在个人。博采众长,他终于交出了罗森菲尔德方程这一令人满意的答卷。在哥廷根以及后来的哥本哈根学习和工作过程中,罗森菲尔德在玻恩和玻尔的指导帮助下,茁壮成长,开始了一步一个脚印的学术生涯,终于修炼成为一个高度成熟、见多识广的理论物理学家。虽然他不是第五和第六次索尔维会议的正式代表,但是他以杰出的表现,在第七届索尔维会议上闪亮登场(图7,站立者右一)。

图7 第七届索尔维物理学会议代表合影

3 徐光宪与旋光度理论计算

20世纪20年代末期,当罗森菲尔德正在哥廷根潜心钻研光学活性的量子力学处理方法时,远在中国的浙江绍兴有一位出生于1920年的聪明孩子,正在当律师的父亲指导下求解“鸡兔同笼”等中国古代数学难题,对周围的世界和科学表现出强烈的好奇心,从小就打下了扎实的数理学习基础。谁曾想到,在罗森菲尔德方程问世22年之后,正是这位远渡重洋在美国哥伦比亚大学求学的出类拔萃的中国留学生徐光宪,仅用两年多时间就解决了多年悬而未决的旋光度理论计算难题,首次验证了罗森菲尔德方程。

在欧洲,经典电磁理论研究的势头将旋光度研究向前推进了一段时期(20世纪的头30年),不得不指出,由罗森菲尔德开发的旋光度量子力学方程,当时实施起来太困难了[51]。30年河东30年河西,后来的手性光谱理论研究的重大进展主要来自美国(见图2)[5],罗森菲尔德方程被科学家应用到具体的物理模型中。爱德华·乌勒·康登(Edward Uhler Condon)、亨利·艾林(Henry D. Eyring)、约翰·甘布尔·柯克伍德(John Gamble Kirkwood)、威廉·莫菲特(William Moffitt)、艾伯特·莫斯科维茨(Albert Moscowitz)、约翰·薛尔曼(John Schellman)和伊格纳西奥·蒂诺科(Ignacio Tinoco)等具有量子力学背景的美国物理学家和物理化学家都各自做出重要的贡献。1939年,芝加哥大学的罗伯特·桑德森·慕尼肯(RobertSanderson Mulliken)发起了对多原子分子电子光谱理论方面的冲击。与此同时,哥伦比亚大学的贝克曼对旋光度测试中的溶剂效应,也有自己独到的见解[50,52–54]。

下面一段故事主要取材于《举重若重: 徐光宪传》[55]和《化学大师: 徐光宪》[56]两部传记:

1949年9月,徐光宪获得哥伦比亚大学理学硕士学位、师从贝克曼教授攻读量子化学博士学位。贝克曼教授交给他的研究题目是“旋光理论的邻近作用”。

当线偏振光通过某些手性物质时,其振动面将以光的传播方向为轴发生旋转,这种现象被称为旋光现象。1860年研究者发现分子的不对称性是它具有旋光活性的必要条件。很多药物对偏振光有左旋、右旋之分,表现为一对对映体。偏振光旋转的角度称为旋光度,通常用钠元素的D线测定旋光度。旋光度的精细测量需要用不同波长的紫外-可见偏振光,将旋光度对波长绘成旋光色散(Optical Rotatory Dispersion,ORD)曲线而获得。而旋光理论就是要从理论上计算出ORD曲线。该理论的量子力学方程由罗森菲尔徳首先提出,但理论计算的结果是否与实验符合还没有得到验证。

当一个电子在生色团中沿着螺旋路径移动时,就会产生反常ORD和电子圆二色(Electronic Circular Dichroism,ECD)现象[57],只有当分子是手性的(缺乏σ、i或S4n对称性),这才是可能的。因此,这样的跃迁具有分别指定为μ和m的电偶极子和磁偶极子跃迁矩的乘积(见式2)。在随机取向的分子集合中,跃迁强度由磁偶极和电偶极矩的标量乘积的虚部给出,这就是罗森菲尔德方程[24]。

贝克曼教授给徐光宪的选题,试图用罗森菲尔徳方程来计算旋光色散曲线,研究不同的化学键,如碳―碳键、碳―氯键、碳―氧键……对生色团中心的微扰,解释这种微扰如何使分子具有旋光活性的作用机制,并将计算值与实验值进行比较。

在徐光宪之前,曾有一位研究生对该题目进行过探讨,花了两年时间,用不同化学键的偶极距来计算,计算结果比实验值小两个数量级,即相差100倍,与实验数据不符。导师认为,除偶极矩之外,还应该有四极矩[8,52,58],例如CO2的偶极矩为零,但是其四极矩不为零。另外,还有八极矩,一个分子四极矩等于零了,但它的八极矩不一定为零等等。按照偶极矩、四极矩、八极矩等一步一步进行计算,工作量大,而且非常复杂,之前的这位研究生因为难度太大而放弃了博士学位。当时有同学跟徐光宪讲,你不要接这个烫手山芋,这个很难。

徐光宪有自信,愿意接下来做。他说:“外国人做不出来,不见得我也做不出来,我还是接了这个题,采取了另外一个道路,我自己把它做出来了。所以,这些方面呢,要有超越外国人的自信”。

题目接下来后,徐光宪设想了这样一个模型,即碳―碳键中间是电子云,两个碳原子带正电荷,中间的电子云带两个负电荷,这就构成一个化学键的“三中心模型”。该三中心模型不但能表达化学键的偶极矩,还能表达四极矩、八极矩等,而计算旋光度的邻近作用则比用四极矩、八极矩等的计算方法简便得多。徐光宪利用他构建的三中心模型,通过计算得到旋光色散曲线,该曲线与实验曲线比较,数值结果在数量级上符合,只有20%–30%的误差,因而首次验证了罗森菲尔德关于旋光的量子化学理论。1951年3月15日,徐光宪通过了博士论文《旋光的量子化学理论》(论文英文题目:Theory of Optical Rotatory Power)的答辩,成绩优秀,获得了物理化学博士学位。获得博士学位徐光宪只用了两年零八个月,是全系最快的。当时导师极力挽留徐光宪在哥伦比亚大学做讲师,与他合著出版社预约的《旋光理论及应用》一书,或推荐他到芝加哥大学慕尼肯教授那里做博士后。

徐光宪独辟蹊径的出色博士论文工作得到了贝克曼教授的肯定,也得到了在20世纪20–30年代成功发展出分子轨道理论的诺贝尔化学奖得主慕尼肯教授的赏识,但却没有在当时引起轰动,也未能引起1966年伯灵顿公馆手性光谱会议那一群聪明大脑的注意,这显然是另一个谜。当我们回顾那一段特殊时期的背景,也许能揭开谜底。

1950年6月朝鲜战争爆发,同年10月志愿军抗美援朝,中美关系异常紧张。徐光宪和他的夫人高小霞均感到祖国更需要自己,高小霞毅然中断攻读博士学位,徐光宪放弃即将到手的工作,夫妻俩借回国省亲的名义,于1951年4月15日离开旧金山,乘船回到中国。他原计划进一步用三中心模型进行有机分子的从头计算(当时只有氢分子有量子化学计算),但因为要回国,该计划被迫搁浅。后来徐光宪在北京大学招收了第一个研究生方国光,研究方向是量子化学。方国光的论文分为旋光理论和氢分子新的变分法处理两部分。但由于那时缺乏计算机,难以深入开展量子化学方向的研究,徐光宪转向研究配位化学。1955年,徐光宪在《化学学报》上发表了“旋光理论中的邻近作用”,揭示了化学键四极矩对分子旋光性的主导作用,在旋光理论的邻近作用上,他解释了前人对旋光度的计算结果之所以远小于实验值的主要原因,在于导致物体的旋光现象的邻近作用不应该是分子中的各个原子,而应是各化学键对于生色团电子的微扰作用;提出在旋光度的计算中,共价单键可以看作是由两个处于键端的正电荷和一个以单中心状态函数表示的电子云所组成。

答案可能就在这里:当年徐光宪赶在“禁止中国留学生归国”法案生效之前匆匆回国,没来得及将博士论文整理成文章在国际期刊发表;归国之后,他立足国家需要、多次转变科研方向并相继取得一系列重大成果;除了1955年在化学学报上发表的“旋光理论中的邻近作用”,之后他再也没有机会涉足这个方向。徐光宪没有因此得到任何国际赞誉,是那个特殊年代由于冷战时期处于与世隔绝状态的爱国的中国学者为之付出的代价。通过美国科学家和徐光宪的突破性工作,罗森菲尔德理论获得决定性的成功,在手性光谱和手性材料中的应用已经逐渐普及,经过漫长岁月考验的罗森菲尔德方程,更显示出它的创立者的科学预见性。

当年,爱因斯坦回忆起“当美丽的(广义相对论场)方程最终出现、正确预测水星的岁差和星光的弯曲,大开眼界的时候”,感慨万千[28]:“多年在黑暗中寻找一个可以感知但无法表达的真理的岁月,强烈的欲望以及信心和疑虑的交替,直到突破后得到清晰的理解,只有他自己经历过的人才知道这一切的艰难”。

与罗森菲尔德不同的是,徐光宪到晚年依旧对手性光谱这个课题恋恋不舍,2010年8月8日他在给笔者的邮件中写道:“我在《化学学报》,1955年,卷21,页14–22上发表过一篇文章‘旋光理论中的邻近效应’,可供参考。对于旋光理论和手性,我曾很感兴趣,但因适应国家需要,多次改变研究方向,所以1955年以后不再研究了。旋光和手性的问题,现在已是理论化学、配位化学、药物化学、手性合成、生命起源,乃至宇称是否守恒等交叉领域的发展前沿,祝你在这一领域取得成功”。

4 罗森菲尔德传奇的一生

前文中我们已经见证了罗森菲尔德遍访欧洲武林高手刻苦学习和钻研,从而不断扩充知识储备并融会贯通,对旋光理论的量子力学诠释做出了里程碑式的贡献。这位来自比利时矿区的孩子究竟是如何成长为科学大家的?他的人生轨迹同样值得关注[16–21,26,36]。

1904年8月14日,罗森菲尔德出生在比利时瓦隆地区沙勒罗瓦的矿区,是独生子。比利时主要由位于北部的讲荷兰语的弗拉芒大区,以及位于东南部讲法语的瓦隆大区组成,这两个区域的语言和文化截然不同。罗森菲尔德的父亲(Léon Rosenfeld,1872–1918)是从圣彼得堡移民到比利时的俄罗斯裔犹太人,罗森菲尔德的母亲是比利时人。老罗森菲尔德是一家电气公司的工程师和发明家。这个家庭似乎与俄罗斯的亲戚没有联系,但由于父亲的俄罗斯背景,使得小罗森菲尔德对俄罗斯和俄语好奇且感兴趣。老罗森菲尔德的犹太移民背景对小罗森菲尔德也有影响。父亲与犹太群体保持着一定距离,他们家住在非宗教区,小罗森菲尔德是无神论者。父亲的行为或许使得在小罗森菲尔德身上找不到外来移民标识,也使得他后来与比利时若即若离。

罗森菲尔德一家住在满是豪宅的林荫道上,从后院可以看到贫民窟,不远处是一座煤矿,经常可以看到下班的矿工连基本的洗漱都没有,黑着脸就回家了。罗森菲尔德家里的女佣是矿工家的女儿,他的母亲有时会去矿工那里,给他们送些旧衣服,罗森菲尔德也跟着一起去,所以对那个非常恶劣的环境有记忆。这些小时候的观察和经历使罗森菲尔德对当时所谓的“社会问题”、工人的状况、阶级差别等有敏锐的感觉,为他后来成为马克思主义者埋下了伏笔。

在矿区长大的小罗森菲尔德刚14岁,父亲因工厂的事故突然身亡。那是第一次世界大战期间,当时德国人占领了电气厂,所有的工程师都辞职了,拒绝为德国人工作,因此工程师们另有时间发明一种新的电炉系统。不幸的是,父亲在做实验时,因为一个错误操作,使得熔化的金属掉进了水桶里,引起可怕的爆炸,其他人都被冲击波甩在了地上,工头也被烧得相当严重,但他们都活下来了;而父亲却摔了一跤,头撞到了某个金属物体上,头骨骨折,几个小时后就死了。

这一痛苦的变故使小罗森菲尔德快乐的少年生活戛然而止。之前他一直以擅长发明的父亲为榜样,注意到“他能计算出一根电线应该有多粗才能承载一定的电流,这在我看来是如此美妙。我觉得这很浪漫”。另外罗森菲尔德也有他自己的乐趣,除了数学和物理,他对历史上的一切,希腊语和拉丁语,还有自然史都感兴趣。他热衷收集昆虫和花,还收集邮票,他自诩“一直是个大收藏家”。

虽然失去父亲,但小罗森菲尔德却在一个不是特别富裕,但也并不贫穷的温馨家庭里长大。根据罗森菲尔德的女儿Andrée回忆,老罗森菲尔德去世后,由舅舅照顾小罗森菲尔德和母亲。对于一个男孩成长的过程来说,父亲这个角色是不能缺位的,即便父亲缺位了,在生命中一定会有别人来代替父亲这个位置。对于罗森菲尔德来说,很幸运的就是在他的少年时期,有一位好舅舅在他后来的生活中扮演了一位父亲的角色;而在他成年后,也遇到不少热情提携、如师如父的恩师。

罗森菲尔德与母亲非常亲近,对她承担了很大的责任。20世纪30年代,当他在哥本哈根间歇性工作时把母亲带在身边。之后母亲患了重病,二战期间他从荷兰回比利时探亲遇到很大麻烦。战后,他把母亲带到了曼彻斯特。

但父亲的英年早逝还是极大地影响了他对读书的选择和性情。他早年的兴趣在于历史、希腊语、拉丁语和自然史,父亲去世使他把学习方向转向自然科学和数学,“要像父亲那样”,尽管当时在比利时从事科学领域的前景黯淡,而不少中学老师和他的母亲也反对他的选择。

即使少年时期的学习兴趣转向,但罗森菲尔德的背景和对人文科学的兴趣在他后来作为物理学家的道路上留下印记。他之所以能从后来的物理学家同行中脱颖而出,在于他能从更高层次上看到的哲学意义并追溯到物理学的基本概念。早在学生时代,罗森菲尔德就发表了不少科学史的小作品。无论他在哪里工作,不管是在列日大学、荷兰乌得勒支大学、英国曼彻斯特大学或丹麦哥本哈根,他既作为物理学家和天体物理学家,也从事哲学和科学史的工作。

“我自己也很奇怪,为什么会决定要做理论物理,因为那时我能见识的理论物理很少。但是,我已经得到了这样的想法,它是如此美妙,你可以得到这种数学和物理现象之间的对应关系,而你可以想象,寻找这些关系是最有趣的事情”。1963年,在接受美国科学史家托马斯·塞缪尔·库恩(Thomas Sammual Kuhn)和约翰·海尔布朗(John Heilbron)采访时,罗森菲尔德谈到,“当我开始思考理论物理学的时候,父亲已经去世了,那时我大概14岁,也就是开始思考要做什么的时候”。

罗森菲尔德对当地的中学教育还是相当满意的,他回忆起一位非常了不起的中学数学老师对孩子们的投入:“正常的课程在早上八点开始,但他安排我们这些有兴趣的人在七点来上课。他亲自来给我们讲了一门比普通课程高级得多的几何学课程,所以当时我们就知道了所有关于投影几何学的知识,也知道了所谓的三角形的几何学”。“但物理极差,物理课绝对是灾难性的”。至于中学的化学,罗森菲尔德认为:“化学更有刺激性,因为在化学中你能看到事情发生。我们做了一点吹玻璃和实验,我在家里的地窖里做实验”。但这位化学老师,却在罗森菲尔德要离开学校时,把他拉到一边,说:“我想给你一个建议,不要去做科学,因为这是最糟糕的职业。去做工程吧。如果你去学理科,你会过得很悲惨”。另一位老师也把罗森菲尔德拉到一边,倒是想劝他去学语言学。但罗森菲尔德拒绝了这两位老师的劝说,决定去学理科。他的母亲在这方面没有经验,所以不知道该怎么办,相当痛苦。因为大家都说学理科是最糟糕的想法,当时的夏勒罗瓦是比利时的国家工业中心之一,那里的传统是把工程师这个职业看作是可以追求的最高目标。

“最优秀的人都去了工科,而对科学有兴趣的人可能会去教书,成为绝对较低的层次,这是我在德国、法国或英国没有遇到过的情况”。这种状况让库恩非常惊讶,这也是罗森菲尔德对当时比利时的大学教育非常鄙视的主要原因之一,他认为“那是一个非常悲惨的局面”。

尽管很不情愿,但罗森菲尔德是个孝顺的孩子,他还是遵从母亲的意愿,在列日大学,而不是条件更好崇尚学术自由的布鲁塞尔大学,完成了他的本科到博士的学业。他对库恩说:“我也可以去布鲁塞尔,甚至更好的大学。但我的父亲来自列日的工程学校,我的母亲一直有这样的想法,认为我想成为科学家的狂热会过去的,所以我至少还有两年的时间在工程学校下定决心,她悄悄地希望我届时会决定继续学习工程,那么肯定列日是当时最好的工科学校”。

作为独生子,且要听从母亲的嘱托完成学业,但罗森菲尔德还是没有放弃自己对理论物理的追求,这一点让库恩非常钦佩:“在我看来,你真的顶着所有的障碍,在得到的鼓励那么少的情况下,还能坚持这个计划,实在让我非常惊讶”。库恩很感慨:“你显然有一些想法,以后会不一样”。

如同库恩所言,以后的发展,果然不一样!得益于他一路上遇到的良师益友。

1922年,罗森菲尔德开始在列日大学学习数学和物理学,1926年他以优异的成绩博士毕业。学习期间,他与同学波利多·斯旺斯(Polydore Swings)建立了持久的友情,斯旺斯后来成为该校的光谱和天体物理学教授,也是罗森菲尔德夫人伊冯娜·卡布雷西亚(Yvonne Cambresier)攻读博士学位的导师。

比利时在工科方面有很深的传统,但这个国家的现代物理却相对落后。在接受库恩采访时,罗森菲尔德关于他的物理学家生涯的第一句话是这样说的:“你看,我是比利时人”。罗森菲尔德认为,他在比利时接受的教育水平非常低,他并不具备从事理论物理研究的最好起点。当时的学生们既没有接触到相对论,也没有被教授量子物理,他在学校的最后一年只好自学了这些专题。

罗森菲尔德坦诚:我是一个非常认真的学生,即使课程是如此枯燥,我也没有错过任何一节课;所以我的大部分时间都是在讲座和实用课程中度过的。有实用的天文学、历史学;有数学、物理学、化学、晶体学、天文学和大地测量学。这是一种全方位的教育。

在列日大学学习期间,天文学家、拓扑学教授马赛尔·德哈鲁(Marcel Dehalu)对罗森菲尔德和斯旺斯特别照顾,德哈鲁从不限制罗森菲尔德的活动或影响他的工作方向,是罗森菲尔德人生中的一位关键老师。当罗森菲尔德在1949年获得法朗基奖时,特别感谢了德哈鲁教授一直以来对他的鼓励、指引、支持和同情,罗森菲尔德还感谢了在他自学期间那些让他梦想成真的人。

毕业后,罗森菲尔德在德哈鲁教授的帮助下,获得了比利时政府、大学基金会和列日大学的奖学金,在著名的巴黎高等师范学院继续学习物理学。在那里他选修了保罗·郎之万、莱昂·布里渊和路易·德布罗意等物理名师的课程,并得到了他们的指导。除了物理和数学,他也有兴趣去了解巴黎大学的科学和哲学历史的强盛传统。在那里,罗森菲尔德修读了阿贝尔·雷伊的希腊科学讲座。不过,罗森菲尔德的主要兴趣还在于理论物理的最前沿——量子力学和相对论的结合,同时他还与德布罗意一起短暂工作。据罗森菲尔德所言,来自贵族家庭的德布罗意极其腼腆,甚至远离巴黎的其他物理学家,但并不妨碍同样羞怯的罗森菲尔德与他建立良好的关系。至于量子物理学的最新进展,除了德布罗意的贡献外,巴黎并没有走在前列。量子力学先驱德布罗意,是罗森菲尔德试图理解新量子理论并与之讨论的第一位物理学家。德布罗意在1923年提出物质颗粒就像电子也具有类似的波粒二象性,并给予这类粒子波长的概念,即德布罗意波。正是基于此,几年以后由埃尔文·薛定谔把德布罗意波表达成薛定谔方程,建立了波动力学理论。与德布罗意合作,罗森菲尔德进行了结合相对论和波动力学的工作,发展了五维波动方程。与此同时,瑞典物理学家奧斯卡·克菜恩也独立进行了类似的工作。

在巴黎期间(1926–1927年),罗森菲尔德除了理解量子理论,他的政治和社会意识开始觉醒:“我第一眼看到了社会问题和国际政治关系……。只有在巴黎才可以聆听到人们兴致勃勃的讨论,我意识到这是一个值得思考的问题”。当时,巴黎高等师范学院的研究生和教授们对科学与社会主义的结合产生了浓厚的兴趣。在郎之万于法兰西学院的统计力学讲座上,罗森菲尔德很快就结识了物理学专业研究生雅克·所罗门(Jacques Solomon,所罗门后来成了郎之万的女婿),并成为挚友。他们分享了融合量子理论、相对论和量子引力的兴趣,合作发表了关于辐射的量子理论的两篇文章。所罗门是一名激进的社会主义者,他俨然成了罗森菲尔德结合科学和社会兴趣以及后来成为马克思主义者的引路人。他介绍罗森菲尔德加入在巴黎的顶尖科学家的左翼组织,其中有郎之万、居里夫人、伊蕾娜·约里奥-居里夫妇、让·佩兰等。作为回报,罗森菲尔德在20世纪30年代初安排所罗门访问哥本哈根的玻尔研究所时,起到了重要作用。所罗门在1931年完成的博士论文,部分基于他在哥本哈根的工作。此论文致谢了他的妻子,岳父郎之万和罗森菲尔德。论文内容涉及电动力学和量子理论,足以证明他是那个时代的伟大物理学家之一。令人痛心的是,1942年3月,所罗门和他的妻子海伦因积极参加法国抵抗运动被捕;1942年5月23日,他被纳粹枪杀,年仅34岁。

总之,在巴黎这段时间的社会、政治和思想上的发酵,给了罗森菲尔德动力,很快使他从思想上更积极地参与到马克思主义的研究中来。然而,说回新物理,郎之万却警告罗森菲尔德最好离开巴黎。因此罗森菲尔德开始寻找机会去哥廷根继续研究,那里有更多量子力学的新范式和数学问题被提出。关于五维波动方程的工作使罗森菲尔德结识了布鲁塞尔的物理学家、数学家德·顿德尔,他是相对论和引力理论方面的专家,也是罗森菲尔德的恩师和伯乐。他邀请罗森菲尔德到布鲁塞尔工作,但罗森菲尔德仍想出国深造。1927年夏天,罗森菲尔德与德·顿德尔在布鲁塞尔一起工作一个月。当年10月召开的索尔维会议上,玻恩允诺罗森菲尔德加入“哥廷根学派”,使他如愿以偿。

1927–1929年,罗森菲尔德在哥廷根担任玻恩的助手。据他回忆,这也是他开始研究卡尔·马克思的《资本论》的时期。随后,他加入了泡利在苏黎世的小组,并在该小组工作了一年(1929–1930年)。在他去苏黎世之前,罗森菲尔德曾问过玻尔和爱因斯坦是否可以和他们一起工作。爱因斯坦很欢迎他:“我很高兴就你提到的话题(量子力学和相对论之间的关系),你将会和我一起工作”。很可能是罗森菲尔德没有申请到研究基金,他并没有获得和爱因斯坦一起工作的机会。

玻尔和罗森菲尔德第一次见面是在1929年复活节举行的第一次哥本哈根会议上。但根据罗森菲尔德回忆,当时玻尔太忙了无法给他一个承诺。从1930年开始,罗森菲尔德在列日大学获得讲师职位后开始协助玻尔,根据玻尔的时间方便,在哥本哈根和列日之间往返,直到1940年战争爆发为止。

当得知罗森菲尔德计划离开哥廷根去哥本哈根学习时,玻恩立刻抱怨玻尔偷走了他的得力助手。不过,当澄清事实后,玻恩还是热诚并全身心地向玻尔推荐,认为罗森菲尔德是一个能广泛阅读、刻苦认真且聪明的好人。罗森菲尔德和玻恩之间互相敬重,他们的温馨友情一直持续到1970年玻恩去世。20世纪50年代,他们的通信涉及政治和意识形态,有深入热烈的讨论。

1932 年 12 月,罗森菲尔德与比利时天体物理学家冯伊娜订婚。在列日期间,罗森菲尔德经常参加他大学时代的挚友斯旺斯教授组织的研讨会,认识了冯伊娜,当时她正在写博士论文,研究恒星大气中的分子丰度。罗森菲尔德以一种轻描淡写的方式向他在哥本哈根的好友宣布了他们订婚的消息:“关于我自己,我的新情况中唯一值得注意的细节是,我和一个女学生订婚了,几个月前在这里认识的。我授权你在我们的朋友中传播这些消息”。罗森菲尔德与冯伊娜博士于1933年7月8日举行了婚礼,冯伊娜是首批获得欧洲大学物理学博士学位的女性之一,他们后来育有一对儿女。冯伊娜还协助罗森菲尔德在1956年创办的《核物理学》杂志的编辑工作。有人说,伊冯娜是罗森菲尔德巨大的、永不枯竭的工作精神所不可缺少的支柱。

20世纪30年代,在罗森菲尔德加入哥本哈根玻尔周围的物理学家群体的同时,马克思主义世界观也逐渐成熟。这一时期,他的马克思主义观点主要在历史著作中表达和发展,历史研究也是他接触到量子物理学悖论的一种方式。研究这一理论的历史渊源,使他能够更好地理解这一理论。

在第二次世界大战的困难时期,罗森菲尔德在荷兰乌得勒支大学担任理论物理学教授。战后他在荷兰、比利时和英国的左派报纸和期刊上发表文章和给编辑的信,广泛表达了自己的政治观点。他还积极参加各种左翼组织,如世界科学工作者联合会和荷兰科学研究者联合会。1947年,罗森菲尔德在曼彻斯特获得了理论物理系主任的职位,1958年前往哥本哈根新成立的北欧理论原子物理研究所(NORDITA)任职,留在哥本哈根直到1974年去世。

5 结语

自阿拉果于1811年发现光学活性现象,迄今已有200多年,而半个多世纪前在伦敦伯灵顿公馆召开的第三次手性光谱国际会议,科学家的谈笑风生恍如昨天。虽然罗森菲尔德从未参加过这个系列会议,但他在后两次会议上已经成为了话题中心,这该是怎样的一种荣誉?

回顾科学家对自然光学活性认知程度的螺旋形上升与经典物理光学以及量子力学、量子化学发展过程的纠缠交织,终于可以理出手性光谱理论发展的一条比较清晰的脉络(图2)。量子力学与手性光谱理论,相伴而生、相辅相成、密不可分。在崎岖的科学道路上一路走来,菲涅尔、巴斯德、德鲁德、爱因斯坦、玻恩、罗森菲尔德、柯克伍德、莫菲特、徐光宪、蒂诺科等,穷尽一生的修炼和拼搏,成为全能科学大家。我们欣喜地发现,在这份长长的科学群英谱中,也闪耀着中国科学家徐光宪的名字!

感谢前辈们在黑暗和泥泞中前赴后继的摸索和锲而不舍的辛劳付出,使得笔者基本能看懂需要足够专业知识(包括量子化学、物理化学、结构化学、配位化学和群论等)才能理解的手性光谱发展的细节,从而非常享受在几十年的教学科研工作中对手性立体化学和手性光谱学的研究乐趣和美感。

在《超乎想像的化学课》一书中,英国伦敦大学化学系讲师约翰·巴金汉(John Buckingham)说得极好[59]:“许多人以为,科学需要一个又一个绝世天才……才得以传承下去。这种想法距事实甚远。这些人的发现,即便当时没有提出,几年后也会有别人提出,也许是化零为整或出自偶然的方式。我们倾向崇拜最有天分的人,对稍微黯淡的角色也许不够肯定……贡献最大的不是个别的天才,而是当时的智力氛围及实际环境,可以让稍具才智之士都能开花结果,互相造就彼此的成功”。

在英雄辈出的科学领域,既有一浪高过一浪的高潮迭起,也不乏逆流险滩。风云变幻、时过境迁,当年的哥廷根学派、哥本哈根学派、罗马学派等造就的大批科学英杰的身影虽渐渐淡去,但他们推动人类对微观世界的认知却得以代代传承。掩卷沉思,带给我们无限感慨:前辈为后来者创造合适的科学氛围和环境,培养他们成为数理化兼备的复合型人才,激励他们突破认知能力的极限,勇攀科学高峰,互相造就彼此的成功,因此也化解了手性光谱研究的难题。罗森菲尔德的故事,在今天看来仍意味深长、意义深远。