西夏啰庞岭监军司再考

——从四库底本《续资治通鉴长编》出发的考察

2021-07-14邓文韬

邓文韬

《宋史·夏国传》载元昊开国以后,在西夏全境置十二监军司,“委豪右分统其众”,监军司遂成为西夏王国最为重要的地方军政机构之一。西夏监军司的总数在不同的传世与出土文献中存有四种说法,分别为十二个、十六个、十七个、十八个(1)不同文献中对西夏监军司数量记载的差异,详见张多勇:《西夏监军司的研究现状和尚待解决的问题》(《西夏研究》2015年第3 期,第15—16 页)的梳理。。据鲁人勇统计,黑水城出土的《天盛律令·司序行文门》记载的十七个监军司中,只有七个与《宋史·夏国传》所载的十二监军司重名(2)鲁人勇:《西夏监军司考》,《宁夏社会科学》2001 年第1 期,第85 页。,余者多不见于传世文献,“啰庞岭”通常被认为是其中之一。由于传世文献过于稀少,目前西夏学界对啰庞岭监军司的地望、性质与作用还没能达成一致,尚存有较大争议(其分歧详见后述)。一些研究者甚至将元丰五年十一月西夏梁太后“点集河南、西凉府、啰庞界、甘、肃、瓜、沙,十人发九人,欲诸路入寇”(1)刘琳、刁忠民、舒大刚校点:《宋会要辑稿》第14 册《兵八》,上海古籍出版社,2014 年,第8771 页。视作一例孤证,质疑西夏啰庞岭监军司是否真实存在过(2)如杨蕤先生认为:“该文献只表明西夏从啰庞岭征集人马备战,从‘十发九人’的形势分析,许多西夏普通民众恐在征集之列,不能断言啰庞岭驻有西夏军队,即便驻扎军队,也不一定是监军司。何况在汉文文献从未有啰庞岭监军司的记载或信息”(见杨蕤:《〈天盛改旧新定律令·司序行文门〉所见西夏地名考略》,《历史地理》第22 辑,上海人民出版社,2007 年,第381 页)。。笔者近阅湖南省图书馆藏《续资治通鉴长编》(以下作《长编》)四库底本,发现北宋环庆路经略使章楶曾在元祐七年三月的一篇奏议中,明确提及了啰庞岭监军司,既能确证其存在,也有利于我们进一步探讨啰庞岭监军司的地望及其在西夏的战略地位。因此不惴浅陋,在还原该篇奏议被四库馆臣校改之前原貌的基础上,就以上议题略作探研。

一、“娄博贝”即啰庞背

众所周知,20 世纪80 年代中华书局出版的五二○卷点校本《续资治通鉴长编》,其版本可溯源自清代四库馆臣从《永乐大典》中辑出,而后编纂校改而成的文渊阁四库全书本。正如苗润博所言:“据点校者称,对于清人改译的民族语名,‘现在都予以回改’,然而,实际情况并非如此”,“点校本仅对其中一部分作了恢复,但仍有相当多的译名未作回改”(3)苗润博:《<续资治通鉴长编>四库底本之发现及其文献价值》,《文史》2015 年第2 期,第233 页。。《长编》所收涉及啰庞岭监军司的这篇奏议,即属于尚未完全回改之例。为便于接下来的论证,现按湖南省图书馆藏四库底本《长编》,节录其卷四七一哲宗元祐七年三月丙戌章楶奏议之原貌,凡清代四库馆臣之校改,于正文后附括号标出:

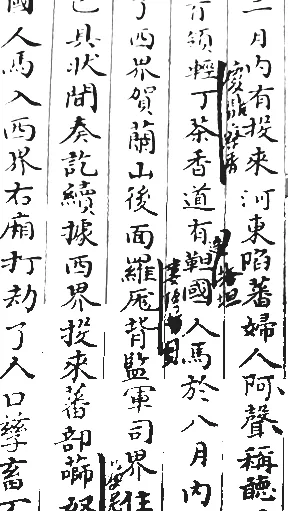

章楶奏:七年三月三日。“本司勘会往年十二月内,有投来河东陷蕃妇人阿声称,听得西界人说,首领轻丁茶香(庆鼎察香)道:‘有鞑国(塔坦国)人马于八月内出来,打劫了西界贺兰山后面罗庬背(娄博贝)监军司界住坐人口孳畜。’已具状闻奏讫。续据西界投来蕃部薛奴(苏尼)通说称:‘鞑靼(塔坦)国人马入西界右厢,打劫了人口孳畜,不知数目。’本司未敢全信。今又据捉到西界首领移香(伊特香)通说:‘于去年闰八月内,梁乙逋(叶普)统领人马赴麟府路作过去来,至当月尽间到殢鸡流(达尔结罗),有带银牌天使报梁乙逋(叶普)来称,塔坦国人马入西界娄博贝(罗庬背),打劫了人户一千余户,牛羊孳畜不知数目,其带牌天使当时却回去。’移香(伊特香)即不知梁乙逋(叶普)指挥事理。本司看详逐人通说,并各符合。夏国叛命,违天逆理,宜取诛灭。其西南则有邈川,东北则有塔坦,皆其邻国,今不能和辑而并边侵扰,此盖天人共所不容之效也。兼勘会宝元、康定之间,元昊犯顺,亦尝遣使唃氏,当时颇得其用,盖以夷狄(远人)攻夷狄(远人),古人之上策。今邈川既已怀服朝廷威德,可使为用,而鞑靼(塔坦)独以隔远,未知向化之路。今若于河东或邈川界求间道,遣使至鞑靼(塔坦),陈述大宋威德,因以金帛爵命抚之,使出兵攻扰夏国,以与邈川相为掎角,则蕞尔之国三处被患,腹背受敌。彼知国中内外多事,宜亦自折,可使不日请命。此困贼之一端也。伏乞朝廷详酌施行。”(1)张勇主编:《<续资治通鉴长编>四库全书底本》卷四七一哲宗元祐七年三月丙戌条,中华书局,2016 年,第26234 页。

这篇奏议前半部分为环庆路经略司的谍报,系该司从陷蕃妇人、投诚蕃部、被俘首领等三个渠道得知元祐六年十二月塔坦国袭击西夏右厢“罗庬背”监军司,打劫人口、牲畜等事;后半部分为经略使章楶建议朝廷采取“以夷制夷”政策,结交青唐、鞑靼部落,令其侵扰西夏等事。由引文旁注字迹来看,该篇奏议可以反映清代四库馆臣校改《长编》的两个主要任务,其一是删改清朝少数民族统治者所敏感的字眼,如改“鞑靼”为“塔坦”,“夷狄”改“远人”等;其二是按清代发音改译党项语人名、族名和地名,如“梁乙逋”改“梁叶普”,“移香”改“伊香特”,“轻丁茶香”改“庆鼎察香”,“殢鸡流”改“达尔结罗”等。而在此一系列校改中,对史学界研究相关问题影响最大的无疑是将“罗庬背监军司”改为“娄博贝监军司”(图1)。

图1 四库底本《长编》“娄博贝”之校改

所谓“罗庬背”,在汉文文献中有“啰庞岭”(《金史》卷一三四《西夏传》)、“啰庞界”(《宋会要辑稿·兵八》)、“啰庞山”(《乾隆宁夏府志》卷三《山川》)等多种写法。由此观之,“啰庞”二字应为某党项语音译。“背”则似乎应该是汉语,意同“岭”或“山”,谓山脊犹拱起之项背,地势较高,若《宋史·任福传》载好水川之战中西夏伏兵“自山背下击”(1)[元]脱脱:《宋史》卷三二五《任福传》,中华书局,1974 年,第10507 页。,即夏人从山脊乘势而下,击杀宋军。既然“罗庬背”一词中的“背”是汉语,那么它就不应被视作“夷语”而被四库馆臣校改为“贝”。

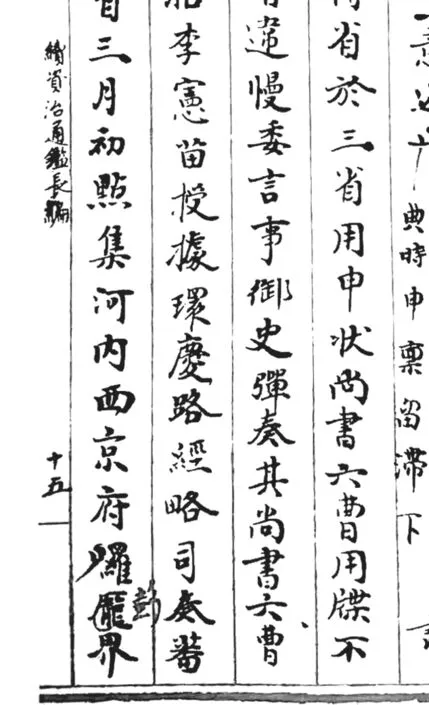

对于《长编》校改中的不严谨,苗润博指出“由于《长编》的部头太大,需要改译的民族语名数量繁多,情况极为复杂,不可能像《庙学典礼》那样由对音官事先列出一份完整的改译清单,再由纂修官按照清单去逐一处理,而只能由对音官直接在底本上进行改译”(2)苗润博:《<续资治通鉴长编>四库底本之发现及其文献价值》,《文史》2015 年第2 期,第233 页。。因并无标准用字可循,故四库馆臣在校改《长编》时具有一定随意性。前揭梁太后“点集河内、西凉府、啰庞界、甘、肃、瓜、沙,十人发九人,欲诸路入寇”一句,四库馆臣又将此处的“啰庞”校改为“罗彭”(3)张勇主编:《<续资治通鉴长编>四库全书底本》卷三二六神宗元丰五年五月辛卯条,中华书局,2016 年,第18095 页。(图2)。于是乎,同一地名在四库本《长编》中便出现了“娄博”与“罗彭”两种读音相去甚远的写法。

图2 四库底本《长编》“罗彭界”之校改

总之,四库馆臣将“罗庬背”写作“娄博贝”或“罗彭界”的校改,彻底抹去了啰庞岭监军司在宋元文献中的记载。幸得《长编》底本问世,使我们重新在传世文献中找到了该监军司确实曾经存在,而且确证其与“娄博贝”是为同一监军司。

二、啰庞岭的地望

除确证啰庞岭存在以外,四库底本《长编》还有助于我们重新判定啰庞岭监军司的驻地。前贤现有研究成果对啰庞岭之地望,大致有五种说法。以下逐一述评。

第一种为阿罗把岭说。李昌宪据《天盛律令·物离库门》载啰庞岭里程与卓啰、石州、南院相当,又近于瓜、沙、肃三州与黑水,而怀疑《西夏地形图》中处于“通往卓啰和南监军司及西蕃的道路上”的“阿罗把岭”是啰庞岭监军司(4)李昌宪:《西夏疆域与政区考述》,《历史地理》第19 辑,上海人民出版社,2003 年,第111 页。;马旭俊也结合任得敬分国的历史事件,对该观点作出了若干补证(5)马旭俊:《“任得敬”史事二则再认识》,《西夏研究》2016 年第2 期,第52 页。。然而杨浣概已指出“阿罗把岭与罗庞岭在读音上相去甚远,无法勘同”(6)杨浣:《任得敬分国地界考》,《历史教学》2015 年第22 期,第45 页。。

第二种为灵州西南说。汤开建最早提出前揭章楶奏议中的“娄博贝”应是清人改译,并结合《番汉合时掌中珠》推测其语音为“领庬”,即西夏语“白马”二字的音译;与此同时,他还指出“罗庞山为白马山的西夏语译音,而贺兰山则是白马山的突厥语和鲜卑语译音,西夏罗博监军司即白马强镇监军司,而白马强镇监军司的驻地就在宋灵州西南的贺兰山”(7)汤开建:《西夏监军司驻所辨析》,《历史地理》第6 辑,上海人民出版社,2003 年,第143 页。。

第三种为零波山说。杨浣在汤氏论证之基础上指出《西夏地形图》中的零波山“应该就是金、宋史籍中的罗庞岭、罗庞山、罗逋山等。若以今天的地望论之,略当今甘肃白银市平川区境内的屈吴山山系相当”(1)杨浣:《任得敬分国地界考》,《历史教学》2015 年第22 期,第46 页。。结合前揭章楶奏议,笔者认为此观点亦值得商榷:首先,就西夏全境来看,屈吴山位处其南缘疆界,与宋朝相接壤;而鞑靼国则是活跃于河西走廊以北的部族,我们实在难以想象“鞑靼国”会舍近求远,自西北向东南地穿越整个西夏国境,乃至渡过黄河,到屈吴山一带劫掠人口与牲畜;其次,屈吴山也不在“贺兰山后面”(即贺兰山以西)的地理范围中;再次,《西夏地形图》中的“零波山”与西寿保泰军司位置相邻,在同一区域设置两大监军司,似乎并无必要。

第四种为天祝县松山旧古城说。张多勇认为传世文献中的“中寨”监军司,即“啰庞岭”的中文意译,“啰庞岭当指乌鞘岭的末梢毛毛山或寿鹿山”,“啰庞岭军司为次近,限20 天抵达京师。松山旧城的位置与京师的路途相当,可当西夏啰庞岭监军司,与《宋会要辑稿·兵八》记载的中寨监军司的位置相当”(2)张多勇:《西夏进入河西的“啰庞岭道”与啰庞岭监军司考察》,《石河子大学学报(哲学社会科学版)》2017 年第6 期,第92 页。。按“啰庞岭”西夏文写法作“ ”,从字面来看其意译应该是“白山岭”;张氏将其对译作“中寨”,继而结合“中寨”监军司的相关史料来推断啰庞岭位置的论证方法,也缺乏史料依据。

第五种为阿拉善左旗某地。杨蕤发现“右厢朝顺军司在《天盛律令》中无载。《中国历史地图集》将之标示在今宁夏石嘴山北部。西夏监军司布局特点根据地形状况‘各守一方’,而西夏京畿北部防务有白马强镇军司和黑山威福军司,而在贺兰山以西却无监军司,这种布局显然不尽合理”,“啰庞岭可能为右厢朝顺军司,应位于今内蒙古阿左旗的某个地方”(3)杨蕤:《<天盛改旧新定律令·司序行文门>所见西夏地名考略》,《历史地理》第22 辑,上海人民出版社,2007 年,第381 页。。

第六种为凉州附近。吴天墀先生在论述任得敬分国时以括注的形式注啰庞岭为“在凉州境内”(4)吴天墀:《西夏史稿》,四川人民出版社,1980 年,第108 页。,但未阐述原因。马旭俊亦认为“通过比对研究肯定啰庞岭是右厢朝顺军司……综合多数学者的意见,右厢朝顺军司在西凉一带(仁多泉城也可视为西凉的东南方向),即啰庞岭在西凉周边的可能性是很大的”(5)马旭俊:《“任得敬”史事二则再认识》,《西夏研究》2016 年第2 期,第52 页。。然而,以上将啰庞岭考证在阿拉善左旗或凉州境内的论断,目前来看还只是猜测,同样没有过硬的史料证据。

在梳理完学术史以后,我们可以发现啰庞岭的地望目前仍扑朔迷离,尚未形成定论。笔者看来,啰庞岭监军司的位置必须满足以下三个条件:

首先,啰庞岭应该位于西夏的“右厢”。前揭章楶奏议中泾原路经略司所得谍报分别出自陷蕃妇人阿声、投诚蕃部薛奴、被俘首领移香;其中阿声与移香均称鞑靼国打劫“罗庬背”,薛奴称鞑靼国打劫“右厢”。三人描述的应该是同一事件,故啰庞岭应为西夏右厢诸监军司之一。而西夏又“大体上以首都兴庆府为中轴线,将京畿以外的区域按东西划分为了左右两部分,以东为左厢,由左厢军驻守;以西为右厢,由右厢军驻守”(1)高仁:《“左厢”“右厢”与经略司——再探西夏“边中”的高级政区》,《中国历史地理论丛》2019 年第2 期,第62 页。。因此,啰庞岭必位于京畿地区以西,即“贺兰山背后”。

其次,啰庞岭应与甘州或西凉府毗邻。按“夏国母自三月初点集河南、西凉府、啰庞界、甘、肃、瓜、沙,十人发九人,欲诸路入寇,人马已发赴兴州”(2)刘琳、刁忠民、舒大刚校点:《宋会要辑稿》第14 册《兵八》,上海古籍出版社,2014 年,第8771 页。,史料提及梁太后点集兵马之处,除“河南”外其余皆在河西走廊,而按叙述顺序推测,“啰庞界”(即啰庞岭之边界)又似乎与甘州或西凉府相接壤,“当在灵州、西凉府与甘州之间”(3)梁松涛:《<金史·西夏传>点校本标点勘误一则》,《中国史研究》2006 年第3 期,第116 页。。

最后,“啰庞岭”应该能与元昊开国时设立的十二监军司(4)即左厢神勇、石州祥祐、宥州嘉宁、韦州静塞、西寿保泰、卓罗和南、右厢朝顺、甘州甘肃、瓜州西平、黑水镇燕、白马强镇、黑山威福等十二监军司。之一对应。按《长编》载元丰五年(1082)七月辛卯鄜延路经略司据捕获蕃部称“昨闻牙头点集十二监军司兵,欲往鄜延”(5)张勇主编:《<续资治通鉴长编>四库全书底本》卷三二八神宗元丰五年七月辛卯条,中华书局,2016 年,第18204 页。,又夏崇宗天仪治平二年八月(1087)“乙逋召十二监军司兵集天都山,与乾顺母梁氏将之,对兰州通远军而营”(6)[清]吴广成撰;龚世俊等校证:《西夏书事校证》卷二八崇宗天仪治平二年八月条,甘肃文化出版社,1995 年,第320 页。。以上两处记载可以证明,立国已近半个世纪的西夏,仍然维持了建国之初的十二个监军司,并未增加或裁撤以致监军司的数量发生变化。而鞑靼国打劫“罗庬背”监军司之事,发生于元祐六年(1091),距梁乙逋上一次点集“十二监军司”兵不过四年之久,这四年间西夏监军司的建制发生变化的可能性也是非常小的。因此,“罗庬背”应该就是国初十二监军司其中之一的另一种写法。

前贤按此逻辑推演者有二:一为汤开建首倡之啰庞岭即白马强镇说;一为杨蕤首倡之啰庞岭即右厢朝顺说。相较之下,后者的论点更多接近于猜测,而前者则给出了对音作为证据:

《西夏书事》所用“罗博”是宋译,“娄博贝”则是清人改译。“罗博”是宋人记清人之语,当是西夏语,据《番汉合时掌中珠》,西夏语将“白”读作“庬”,将“马”读作“领”。按西夏文语法,“白马”应写作“马白”,即读作“领庬”,又西夏语均无鼻韵尾,故“领庬”二字读音与“罗博”二字读音极近。由此可知,“罗博”(娄博背)即西夏语“白马”二字的译音,罗博监军司即白马监军司。(7)汤开建:《西夏监军司驻所辨析》,《历史地理》第6 辑,上海人民出版社,2003 年,第143 页。

汤氏将“罗博”堪同为党项语“白马”的关键论据“马”( ),出自《番汉合时掌中珠》中的西夏文词条(1)意为十二星座之一的“人马”,读作“没领”。但西夏文文献中(如《天盛律令》《法则》)的“啰庞岭”通常被写作而不是析而言之,释作“山”,音同“啰”;”释作“白”,音同“庞”;为汉语借词,读音与字意均同汉字“岭”。若由字面来看,虽读音与“啰庞岭”近似,却应汉译为“白山岭”,而非“白马岭”,似乎难以与白马强镇军司对应。

那么,白马强镇监军司的驻地又在何处呢?张多勇先生曾结合历史文献与实地考察经验,将其确定为今内蒙古阿拉善左旗巴彦诺日公苏木豪斯布尔都村沙日布拉格嘎察的察汗克日木古城,因为其城内“有典型的西夏黑色瓷器残片”,“古城周长1000多米,其大小够得上西夏小型监军司规模。这是阿拉善左旗所见到的规模最大的西夏古城遗址,当是西夏白马强镇监军司驻地”(2)张多勇:《西夏白马强镇监军司地望考察》,《西夏学》第11 辑,上海古籍出版社,2015 年,第154 页。。笔者认为该古城既位于西夏右厢,且处于“贺兰山背后”,又与凉州相接壤,符合传世文献之中的有关记载,因此当是西夏啰庞岭监军司的驻地。

图3 各家对啰庞岭地望的推测

三、啰庞岭与任得敬分国

啰庞岭之所以备受西夏学界之关注,还因其与任得敬分国这一重大历史事件有关。公元1170 年,西夏国相任得敬强迫夏仁宗“分西南路及灵州、啰庞岭地与得敬自为国,且上表为得敬请封”(1)[元]脱脱:《金史》卷一三四《西夏传》,中华书局,1975 年,第2869 页。。其分国之意图,被清人吴广成解读为“欲以仁孝处瓜、沙,己据灵、夏”(2)[清]吴广成撰;龚世俊等校证:《西夏书事校证》卷三七仁宗天盛十七年七月条,甘肃文化出版社,1995 年,第432 页。,即将夏仁宗迁往河西走廊西端,而将西夏王国的中心地区——宁夏平原完全置于自己的统治之下。马旭俊继承吴广成的观点,提出“李仁孝与任得敬大致沿着灵州——天都山——河湟一线,将西夏一分为二的。考虑到灵州、天都山是连接其他地区与兴灵平原之间重要的咽喉要道,兴庆府显然已经被任得敬包围孤立,作为首都的功能可谓“名存实亡”了。李仁孝事实上的活动范围已经被挤压到今河西走廊一带。”(3)马旭俊:《“任得敬”史事二则再认识》,《西夏研究》2016 年第2 期,第53 页。

近年来,杨浣在重新考订“西南路”与“啰庞岭”的基础上提出了与吴广成针锋相对的观点,他认为任得敬所分之地,“其南部边界,自东向西,沿泾原路威川寨、贺罗川、贺罗口、板井口、通关堡、古萧关、秋山堡、绥戎堡、锹川口、中路堡、西安州山前堡、水泉堡、定戎寨、乱山子、北谷川一线,历秦凤路通怀堡、打乘川、征原堡、古会州向北直抵黄河,至熙河路西宁、祈安城一带;其北部界限至宋怀戎堡东南之屈吴山、大神山、小神山一线,即今甘肃白银市平川区、会宁县及宁夏海原县交界地带的屈吴山山系。粗估,这一区域的面积大致为西夏国境的十分之一不到”(4)杨浣:《任得敬分国地界考》,《历史教学》2015 年第22 期,第45 页。。《西夏书事》及《金史》所载任得敬欲将仁孝迁往瓜、沙或“分国之半”只不过是虚语。

以上两种观点,究竟何者更符合任得敬的真实意图呢?这关键还是要看啰庞岭的地理位置。对此,张多勇已有论述:

察汗克日木古城所在盐碱滩属于乌兰布和沙漠与腾格里沙漠中间的湖群带上……湖群的西北段经四度井,经阿拉善右旗红沙井与甘肃民勤县五托井有道路相连,即陈守忠做过考证的高居诲使于闻道路。陈守忠据《高居诲使于闻记》及《西天路竟》,高居诲由灵州向西,渡过黄河,出贺兰山口(三关口),“自灵州过黄河,行三十里,始涉沙入党项界”。折向西北,所经细腰沙、神点沙,即今贺兰山外数十里间沙漠,北上至今阿拉善左旗,即折向西北,经现在的锡林高勒、和屯盐池至四度井,转向西南,到达今甘肃民勤县的五托井。由五托井再南行百余里,即达白亭海至白亭河(现在的石羊河),即民勤绿洲。渡白亭河以达凉州,与传统的河西道合。从地图上看,是向北绕了一个大弯子,实际上这是出贺兰山越腾格里沙漠最好走的一条路。(1)张多勇:《西夏白马强镇监军司地望考察》,《西夏学》第十一辑,上海古籍出版社,2015 年,第155 页。

原来,啰庞岭极有可能扼守着从兴庆府越贺兰山到西凉的道路要冲。再结合任得敬索讨的其他两地来看,“西南路”应包括西夏与金朝熙秦路相接壤的西寿保泰与卓和南监军司等地,控制兴庆府向西南方向前往河西地区和河湟流域的道路;灵州作为交通枢纽,向东可至横山地区,向南可经环、庆等州直达关中,向西可渡黄河经雄州通往凉州。任得敬试图得到的啰庞岭、西南路和灵州三地,虽然疆域总面积并不算大,但却扼守住了数条交通要道,无形中在兴庆府的正西、西南、正南与东南方向形成了一面半包围的屏障,切断了西夏国都兴庆府与陪都西凉府和南缘疆界的联系。

在如此格局之下,西夏的右厢地区被任得敬政权逐步蚕食也不过只是时间早晚的问题。留给夏仁宗的,似乎就只剩下位于京畿的兴庆府及其以北地区,以及灵州以东的左厢地区(2)按左厢地区可由兴庆府向东渡黄河300 余里达盐州后继续向东到达。灵州虽亦有道路可至左厢地区,但却并非唯一途径。了。这种分疆的范围与格局和《金史》所载“夏国王李仁孝与其臣任得敬中分其国”(3)[元]脱脱:《金史》卷九一《杰什角传》,中华书局,1975 年,第2017 页。,“夏国王李仁孝乞分国之半,以封其臣任得敬”(4)[元]脱脱:《金史》卷八八《纥石烈良弼》,中华书局,1975 年,第1952 页。无疑也是相符的。因此,我们断不可因为啰庞岭、西南路和灵州三地总面积不大就低估了任得敬的野心。

四、余论

在《天盛律令》中,虽然西夏王廷派驻啰庞岭监军司的官僚总数与石州、东院、西寿等其他11 个监军司相当,均为“二正、一副、二同判、四习判”(5)史金波、聂鸿音、白滨译注:《天盛改旧新定律令》卷一○《司序行文门》,法律出版社,2001 年,第369 页。,但啰庞岭的地位却明显高于其他监军司。这主要体现于啰庞岭犹如京师,不隶属于东、西两经略司管辖,在司法与转运方面亦存有特权,享有专门为之设立的《啰庞岭习事判法》。

一些学者试图将以上特殊性归结为任得敬的影响(6)如刘双怡论道“对于啰庞岭监军司不隶属于经略司而直接归中央管辖的原因推测为此地以前曾是任得敬企图分国的自立之地。”(刘双怡:《西夏地方行政区划若干问题初探》,《宋史研究论丛》第16 辑,河北大学出版社,2015 年,第505 页),但“《天盛律令》不会是天盛中期或晚期的作品,这是当前学者的共识”(7)聂鸿音:《<天盛律令>成书年代辨析》,《寻根》1988 年第6 期,第29 页。,而天盛初年的任得敬尚未跻身西夏权利中枢,仁宗王廷无须为之单独立法。此外,《啰庞岭习事判法》在光定申年(1212)三月至光定亥年(1215)六月间(8)关于《法则》的成书年代,详见梁松涛、杜建录:《黑水城出土西夏文<法则>性质和颁定时间及价值考论》,《西夏学》第10 辑,上海古籍出版社,2014 年,第35 页。问世的西夏文法典《法则》中也继续得到了保留(1)王龙:《西夏文献<法则>卷九释读与研究》,宁夏大学2013 年硕士学位论文,第78 页。,“啰庞岭当值驻军”则在当时依旧被作为与京畿官员并列的特殊职司(2)许伟伟译《俄藏黑水城文献》所收乙种本《法则》第47-46、47-47 片为“一等诸司及内外人驱遣者,过二十及以下数时,予各自管事者们头领、首领们期限,迁溜、坊老等依已有律令驱遣:御前衙门官、前内侍司、内宿司、阁门司、帐下、御庖厨司、诸修造都案头监、区分匠部者、承宾都案头监、区分[薄]拔者、帐库、番汉乐人司、番汉学院、城头诸军杂物库、巫提点、宝器库、殿前司、御护勇士、旌旗都案头监、啰庞岭当值驻军、中书枢密诸司等”。以上诸官职中,“啰庞岭当值驻军”是为数不多的非中央职司。。而1212—1225年距任得敬失败被诛,已有四十余年之久。因此,笔者认为啰庞岭监军司的特殊地位应与任得敬关系不大,而更应视作兴庆府西北方向的边防在西夏中后期愈来愈重要的信号。

与西夏建国之初的外来军事威胁主要来自东南方向的宋朝不同,西夏中晚期的主要军事威胁已转移到了西北方向。孟楠先生认为夏仁宗统治时期(1140—1193 年)“鞑靼与西夏的关系发生了较大的变化”,“当时鞑靼人常常越过边界进入西夏游牧、射猎,为了加强管理,西夏统治者特在法典中专门设列了惩治条例”,“当时的鞑靼在贺兰山一带的活动是比较频繁的,且他们与西夏人的接触也很密切”(3)孟楠:《论克烈人与西夏的关系》,《内蒙古社会科学》1998 年第3 期,第38 页。;13世纪初成吉思汗崛起以后,蒙古铁骑也曾数次在他的率领下南征,践踏夏国西北部疆域。由前偈章楶奏议来看,鞑靼人早在11 世纪末就探索出了一条由西夏北境南下,直达啰庞岭的行军路线。作为扼守贺兰山西侧,拱卫国都前沿阵地的堡垒,啰庞岭与兴庆府的命运紧密相连,因此才有了不隶属于任何经略司,而是由西夏中央直辖的特殊地位。