时间领导力、团队时间共识与团队创造力

——基于员工同步偏好的调节作用

2021-07-13闫嘉妮

马 君,闫嘉妮

(上海大学管理学院,上海 200444)

商业智能化正塑造全新的竞争版图,时间日益成为企业赢得数字时代竞争力的关键要素。然而,相对于传统资源(人力、财务、技术等)的优化配置,人们对时间资源管理的关注度远远不够[1]。总体来看,时间已不再是单纯的外生变量,而个体时间特质的多样性也已成为影响团队绩效的重要内生变量[2],但遗憾的是,关于团队层面的时间管理机理研究尚不充分。

首先,时间视角下的创新任务存在时间悖论。具体而言,任务工序及其特点对时间的要求呈多样化特征。有些工序需要一步到位,“快刀斩乱麻”,以空间换取时间。另一些环节即便时间紧迫,依然需要精心打磨,“慢工出细活”,以时间换取空间。其次,作为稳定特质,个体时间观念具有多样化特征,不同的个体在时间紧迫性、时间节奏以及时间界限(短视或远见)等方面存在显著差异[3],而这些都会投射在完成工作的速度和质量上。如果个体的时间观念、工作节奏偏好与任务发生错配,势必会影响整个团队任务的进度。最后,在既定的工作流程、进程约束下,时间资源具有不可逆转、不可储存以及无法挽回等特征[4],管理不善会导致团队成员手忙脚乱、仓促应对,无法完成预定目标。

在时间资源稀缺的条件下,整合创新任务的时间悖论与个体多样性时间特质的关系,不仅是一项技术性活动,还涉及复杂的社会心理过程,因此,学术界开始关注时间领导力(temporal leadership)这种新型的领导风格[5]。强有力的时间领导可以根据任务特征及其需求,进行合理化的时间安排,将团队中具有不同时间特质的员工纳入统一的团队时间进程之中,从而有效地利用不同个体的时间差异,实现团队绩效的最大化[6]。然而也有部分学者提出,个体对时间理解存在主观差异[7],如果团队成员对领导明确的客观时间规范理解不一致,上述悖论仍无法化解。因此,不少研究引入团队时间共识(shared temporal cogni⁃tion)作为研究时间领导力发挥作用的重要机制。时间领导通过促成团队时间共识进而影响团队创造力[8],但是强有力的时间领导在达成团队时间共识的同时,也会干预员工习惯的工作节奏,冲击个体的时间观念。因此,当组织中的任务变得紧迫和快节奏时,有效的创造力产出不仅取决于领导的时间资源分配及形成的团队时间共识,还需要团队成员愿意调整自己的时间节奏,以达成团队时间同步,从而减少团队创造进程中时间的不确定性。

团队时间协调理论认为,时间领导力作为外显协调(explicit coordination)机制,团队时间共识作为内隐协调(implicit coordination)机制,两者交互作用影响团队产出(如团队创造力)[9-10],而保持成员间的同步化是这一协调过程实现的前提[11]。事实上,同步偏好(synchrony preference)作为近年发展起来的时间研究主题,已经关注到团队时间同步在化解个体时间多样性冲突方面的积极作用[12],但对其影响机理的揭示尚不充分。

由此,本文从个体时间特质的多样性视角出发,基于团队时间协调理论,引入团队时间共识作为中介变量、同步偏好作为调节变量,系统研究时间领导力对团队创造力的作用机制,旨在为整合创新任务的时间悖论和个体时间特质的多样性提供一个理论分析框架,也为破解“团队协作悖论”提供新的视角。

1 理论基础与研究假设

1.1 团队时间协调

团队时间协调是基于团队协调理论[13]发展出来的概念,研究重点为时间维度[10]。考虑领导在团队协调中的重要性,不少学者关注领导者的时间统筹能力,由此催生出时间视角和领导理论交叉的新概念——时间领导力。ANCONA等[14]最早提出“时间领导力”,将其视为一种关注时间的组织机制,通过调整组织结构、运作流程、组织文化等帮助企业适应外部变更(如技术迭代、竞争周期)以赢得发展优势。从团队层面看,时间领导力是组织、协调和管理团队中任务完成进度的行为,包括日程安排(如提醒团队成员按时完成任务、设置任务期限)、同步化(如指挥和协调团队成员按时间期限完成任务)和时间资源分配(如确定事项时间和行动优先级、建立例外的应急时间方案)。上述一系列有意识、可察觉的领导行为为团队提供了明确且标准的时间规范,形成了团队活动的时间结构[6],有助于解决个体之间因时间多样性差异而产生的沟通、合作等问题,进而影响团队创造力。因此,时间领导力被视为最主要的外显时间协调方式。

除此之外,还存在一种无意识的、难以察觉的内隐时间协调方式[15],即成员根据对任务和其他同事需求的预期,在深层次认知驱动下自发地调整自我,最终超越个体时间观念和节奏达到团队意义上的时间共识。同时,外显时间协调与内隐时间协调之间并非此消彼长的竞争关系,而是相互依存的关系。MOHAMMED和ALIPOUR[8]指出,时间领导力对团队的积极影响往往是通过团队时间共识实现的。无论是时间领导还是团队时间共识,都为化解时间多样性的消极影响提供了思路。

尽管时间领导力为任务完成构建了客观的时间框架,但是在实际工作中,个体并非严格按照已有时间框架安排自己的活动,反而更多的是根据个人偏好和时间感知。时间感知具有主观性,由于时间多样性的存在,即便是在同一时间框架下,时间特性不同的个体对任务的时间安排也会有不同的主观理解。如果个体不愿意同步配合,那么时间共识难以达成。因此,同步化是团队时间协调得以实现的前提[11]。在社会同步概念基础上发展的同步偏好,反映在社会互动中就是一个人在多大程度上愿意调整自己习惯的行为以配合他人的行动。同步偏好越高,同步化就越高。本文推断,同步偏好是团队时间共识形成并发挥作用的一个重要边界条件。时间领导力与团队成员同步偏好协同促进团队创造力是本文的研究焦点。

1.2 时间领导力与团队创造力

团队创造力是指团队中的成员在工作时产生的与工作流程、产品、服务等相关的新颖且实用的想法[16]。现实中,创新任务存在“时间悖论”[17],即团队任务需要多样化的时间组合,而团队成员时间取向的多样化特质在满足时间多样化要求的同时,也可能因个体的紧迫性、步调节奏和时间焦点的不同而引发成员对任务进度、截止日期、时间优先项等存在理解歧义。时间偏好不同的成员可能会发展出与团队中其他人需求不一致的工作优先级和工作步调,由此造成团队成员之间紧张和不满[18]的负面情绪。为完成任务,有的个体不得不妥协,导致工作消极,失去探索新方法、提出新想法的兴趣,不利于团队创造力。因此,有必要引入时间协调机制化解“时间悖论”。

时间领导力是最常见的外显时间协调方式。强大的时间领导力善于根据时间在不同任务环节上的轻重缓急和成本收益,结合个体时间特质的多样性,通过日程安排、同步及分配时间资源,在时间维度上为员工提供标准的工作规范。这种有意识的、可察觉的外力协调可有效地平衡时间多样性带来的挑战。首先,时间领导力水平高的领导者,善于协调任务时间进度表中相互冲突的安排,会敏锐地观察到一些重要事项被忽略,重新分配时间资源。在此基础上,根据团队成员的紧迫性特质进行组合,积极设置与之匹配的时间表和结束期限,从而避免出现“前松后紧”或者“拖延”等问题[19]。其次,对于个体的步调差异,时间领导力水平高的领导者通过将项目开始时的任务分配给最后期限行动的个体,将快到截止期限的任务分配给早期行动的个体,以此缓解步调不一致带来的冲突。最后,在长短视的问题上,时间领导力水平高的领导者善于在制订任务计划时构建一种情境来缓解矛盾,如建立应急计划、设置执行提醒等活动,以平衡团队成员对长期时间计划与短期时间计划的冲突。

强有力的时间领导力对团队创造力有以下几方面积极影响。①通过有效的时间领导明确任务时间周期,可提高个体的计划性和对创造成果的预期,增强胜任感知[20]。②时间资源分配的透明化可降低员工对任务节奏、期限等方面的模糊感,并抑制个体之间在时间配合上的冲突,减少了创新任务的不确定性,这些都可以减少外部环境对内在动机的不利影响[21],保证个体更专注地投入创造进程,为团队中的个体活动腾挪出更多的时间,而充裕的时间是创新想法产生的基础。③减少团队在时间层面的磨合成本,降低团队完成任务面临的时间压力,促进成员交流分享知识,有利于激发创造力[19]。④避免个体不情愿的妥协和团队内部的时间冲突,使得团队氛围较为和谐,个体工作的内在动机增强,有利于激发创造力[22]。无论是增强胜任力或专注力,还是促进内在动机,都是预测团队创造力的重要因素[23]。由此,提出如下假设。

H1 时间领导力正向影响团队创造力。

1.3 团队时间共识的中介作用

团队时间共识是团队共识在时间层面上的反映,指团队成员根据对任务和其他同事需求的预期,在深层次认知驱动下形成对同一任务关于时间问题的一致性理解[19],如任务的最后期限及其重要性、每项环节完成的时间、开展任务的合适时机等。团队时间共识有两种形成方式,这两种方式互不冲突,共同存在,彼此强化,具体如下。①不借助任何外力自发形成。由于成员在长期团队过程中会逐步产生工作默契和信任氛围,久而久之就会自发涌现出一种凌驾于个人时间观念之上的共同认知[2],但前提是团队形成较久,并且成员之间良性合作。②在外力推动作用下形成,如有效的时间领导力。由于团队时间共识是基于认知一致性发展而来,因此,其形成的基础是认知的准确性和共享性,而这种准确性和共享性的达成有赖于领导的时间协调。此外,较高的时间领导力能加快团队熟悉的进程,缩短团队磨合的时间。团队时间协调理论也指出,外显时间协调机制有助于内隐时间协调的产生。

具体而言,时间领导力促进团队时间共识的形成,主要依赖于两条路径实现。①时间对称(temporal symmetry),即同步化不同个体的行为。首先,时间领导通过日程安排,明确任务截止期限、各个环节所需时间以及任务优先级等时间要素,保证认知的准确性,员工对统一准确的信息进行认知加工,是团队产生共同认知有可能进行同步化的前提[24];其次,时间领导通过同步化保证了认知的共享性,减少团队成员之间在理解团队时间框架方面的沟通成本[25],当团队中每个人都能正确理解时间框架时,团队时间共识更容易形成,而且同步化也会促进团队成员之间的默契,为时间共识的自发形成奠定基础。②时间互补(temporal complementarily),即通过分工来实现时间上的协调。时间领导会依据团队成员的时间特性,结合任务所需时间特点进行人员分工(如安排时间紧迫性高的个体从事任务的收尾工作,安排工作节奏稳定的个体从事细致打磨的工作环节),以此实现时间层面上的人员互补。这意味着个体可以依据特定环节的时间特点来了解特定同事的时间特性及工作需求。同时,时间领导对时间资源的合理分配,实际上也减少了员工与工作磨合、员工与同事磨合过程中的冲突,提升团队和谐氛围,催生团队时间共识。综上所述,时间领导力正向影响团队时间共识。

首先,当团队时间共识形成时,团队会将原先用于任务时间框架理解磨合的时间资源和认知资源转移到任务本身,而时间资源与认知资源都是团队创造力的重要来源[26];其次,团队时间共识会强化员工互动的流畅性,由此所激发的信任、和谐等积极情绪,有利于成员之间的知识共享和信息交换,实现团队内部异质性知识与技能的有机整合,促进新想法、新创意的涌现[27];第三,团队成员对任务的关键时刻点、截止期限、优先级具有一致认知,减少了对创新任务不确定性的心理不安全感,而团队心理安全感的提升有利于团队创造力的产生[28];第四,团队时间共识也是团队协调的一个方面,虽然其表现在时间维度上,但协调过程会延续到团队的不同方面,团队协调一致时会促进创意收敛为团队创造力。

总之,团队时间领导力通过构建有效的时间框架统筹任务时间需求和个体时间特质,促进团队共识形成进而提高团队创造力。由此,提出如下假设。

H2 团队时间共识在时间领导力与团队创造力的关系之间发挥中介作用。

1.4 同步偏好的调节作用

尽管拥有强大时间统筹能力的领导者能有效利用员工时间多样性满足创新任务时间上的多样化需求[6],促成团队时间共识进而提高团队创造力,但这一协调过程势必会与团队成员的时间观念冲突,如果成员不愿意放弃自己的时间偏好进行配合,也难以催生高水平的团队创造力。因此,当提升团队创新成效成为一种紧迫的需求时,有效的创造力产出不仅取决于时间领导力所促成的团队时间共识,还需要团队成员愿意同步配合。

同步偏好理论认为,人们在社会互动中会不自觉地注意到他人的行为和动作,并下意识地调整自己的行为以和他人的节奏保持一致[29]。这一现象引起了学者们的关注并将其扩展到时间研究领域[12],发现同步偏好反映了个人在与他人互动时愿意调整自我以适应他人的程度,最终使得自我在互动中形成与他人步调一致的工作或生活节奏。BLOUN和JANICIK[30]提出,团队同步偏好是指组内成员共享一个团队节奏以追求同步的意愿程度。鉴于同步是团队时间协调模式的一种,而同步偏好一定程度上决定了同步的产生,因此,同步偏好可能是影响时间领导力通过团队时间共识促进创造力这一过程中的重要情境因素。

团队同步偏好会促进时间领导力形成团队时间共识。当团队同步偏好程度高时,首先,团队成员执行领导的时间安排时遇到的争议和人际阻力相对较小,能够较为高效轻松地沟通与协作,成员之间对外部规范的时间安排达成主观认知上的一致性,因而会强化时间领导力对团队时间共识的促进作用;其次,团队同步偏好将覆盖个人的时间偏好,即使团队时间安排背离了个人偏好,但由于团队同步偏好的存在,他们也会被激励向共同的团队节奏靠拢[30],有利于将外显的时间框架内化为一致的时间认知;第三,团队同步是一种稳定的协调模式,它会保证成员之间较大程度共享心理状态,当同步偏好高时,团队协调性强,步调节奏调整灵活,成员更容易参照领导者制订的时间框架和团队的时间结构进行调整,最终形成时间共识[31-32]。当团队同步偏好低时,团队成员漠视领导的协调和任务安排,无视团队成员之间所需的同步配合,过度沉溺于自己的时间节奏,导致团队无法达成时间共识[12]。由此,提出如下假设。

H3 同步偏好正向调节时间领导力与团队时间共识之间的关系。员工同步偏好程度越高,时间领导力对团队时间共识的正向影响越强。

在团队时间共识形成后,同步偏好对团队时间共识转化为团队创造力的实际行动过程也起到正向调节作用。首先,团队同步偏好高意味着团队成员能在较大程度上愿意调整自己的行为与其他人保持同步,这会在团队内部建立一种共同的命运感(shared fate)[30]。面对复杂紧迫的创新任务,共同的命运感会促成团队凝聚力和目标感,使得团队成员在形成团队时间共识的基础上,更高效地将时间资源和认知资源投入创造进程,从而提升团队创造力;其次,团队同步偏好越高,团队成员更容易体验到同步,同步体验带来的互动融洽感和流畅感会放大时间共识产生的积极情绪[33],这是团队创造力的基础之一[34];同时,处于同步的个体与他人联系的意愿也会增强[35],加之团队内部达成时间共识,冲突较少,和谐的沟通必然会产生良好的团队氛围,促进异质性知识的交互整合,而不同视角的交叉之处往往就是团队创造力产生的源泉[36]。由此,提出如下假设。

H4 同步偏好正向调节团队时间共识与团队创造力之间的关系。员工同步偏好程度越高,团队时间共识对团队创造力的正向影响越强。

整合以上同步偏好对第1阶段的调节(H3)以及对第2阶段的调节(H4),可以从整体上推断出,当同步偏好高时,时间领导力越容易被团队成员理解、执行、调整,最终内化为团队时间共识,继而强化团队时间共识对团队创造力的促进作用。

具体而言,时间领导通过日程安排,明确任务截止期限、各个环节所需时间以及任务优先级等时间要素,并依据团队成员的时间特性,结合任务所需时间特点进行人员分工,平衡成员时间多样性,这有利于团队时间共识的形成。团队成员同步偏好低或者不愿意同步时,由于他们难以放弃固有时间观念配合团队,即便面对一致的团队时间结构,也会产生不同的主观解读,个别成员在执行时间规范时可能引发人际阻抑,无法形成共识[7]。相反,当员工同步偏好高时,个体更愿意调整自己的时间习惯,接受团队统一的时间规范,而且成员之间也会互相配合或作出让步行为[30],以快速达成高水平的团队时间共识。

当员工对时间有一致性理解并形成团队时间共识后,时间沟通成本会显著下降,从而腾挪出更多可以配置于创造活动的认知资源和时间资源[27]。同时,团队时间共识有利于形成默契的心理状态,增加彼此积极情绪,提升心理安全感[28],有益于催生新想法、实现新想法的迭代升级与收敛,并最终形成高水平的团队创造力。在此基础上,如果团队成员乐意同步配合,具有时间共识的员工更愿将认知资源和时间资源投入创造,在更低的人际负担和更自由的状态下与其他同事积极交流,促进异质性知识的融合,催生出多样的新想法并在不断的迭代中收敛形成高水平的团队创造力。相反,如果团队成员不愿意同步配合,即便形成了上述有利于孕育新想法的基础条件,也难以高效率地付诸实施。

同步偏好首先强化时间领导力促进团队时间共识形成的过程,进而又促进团队时间共识转换为团队创造力。由此,提出如下假设。

H5 同步偏好在两阶段同时调节团队时间共识在时间领导力与团队创造力之间的中介作用,即同步偏好程度越高,时间共识在时间领导力和团队创造力之间的中介作用越强。

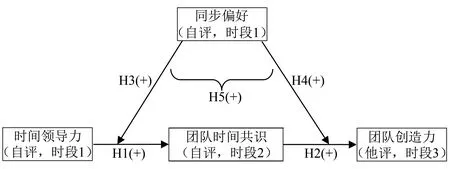

综上所述,本文构建的理论模型如图1所示。

图1 概念模型Fig.1 Conception model

2 研究设计

2.1 数据收集

本文的研究对象是研发项目正在积极推进中的创新团队,因为它们对团队创造力的要求较高,同时,为保障项目的顺利实施,对项目的时间统筹也有迫切的要求,这些都有利于研究团队时间领导力和成员同步偏好的差异是否有助于解释团队创造力的差异;调查对象也更容易理解问卷,可确保数据质量。为此,在上海市财政局专项课题资金的支持下,从财政局企业处提供的120家高新技术企业名单中筛选出符合要求的21家企业,分布在信息技术(7家)、电子电器(4家)、生物制药(4家)、通信设备(4家)、虚拟现实行业(2家),并最终选定66个研发团队作为研究对象。在财政局企业处工作人员的协调下,课题负责人与各公司的高层管理者取得联系,向他们详细介绍研究项目,并邀请公司相关负责人员参与项目。

为降低同源偏差并考虑因果关系的滞后效应,数据采集分3个阶段进行,整个过程严格编码。第1阶段,团队成员完成有关时间领导力、同步偏好和人口统计变量的测量问卷。第2阶段,团队成员回答团队时间共识问题。在团队成员自愿的前提下,这两阶段均安排在公司的会议室进行,待团队成员(领导除外)进入会议室后,发放问卷,并对问卷题项进行解析,请员工结合自身实际工作情况作答。第3阶段,由上司完成团队创造力和团队成员创造力的打分。

本次共发放问卷395套,回收有效问卷326套,回收率82.5%。其中每个团队平均人数为4.93人(标准差=1.23)。团队成员中,男性占比50.6%;25岁以下占比2.1%,26~30岁占比38.7%,31~35岁占比31.9%,36~40岁占比22.7%,41~50岁占比3.4%,50岁及以上占比1.2%;学历背景方面,本科占比44.79%,研究生及以上占比52.76%,其他占比2.45%;工作年限方面,工作5年之内的员工人数占比30.37%,6~10年的占比59.20%,10年及以上占比10.43%。

2.2 变量测量

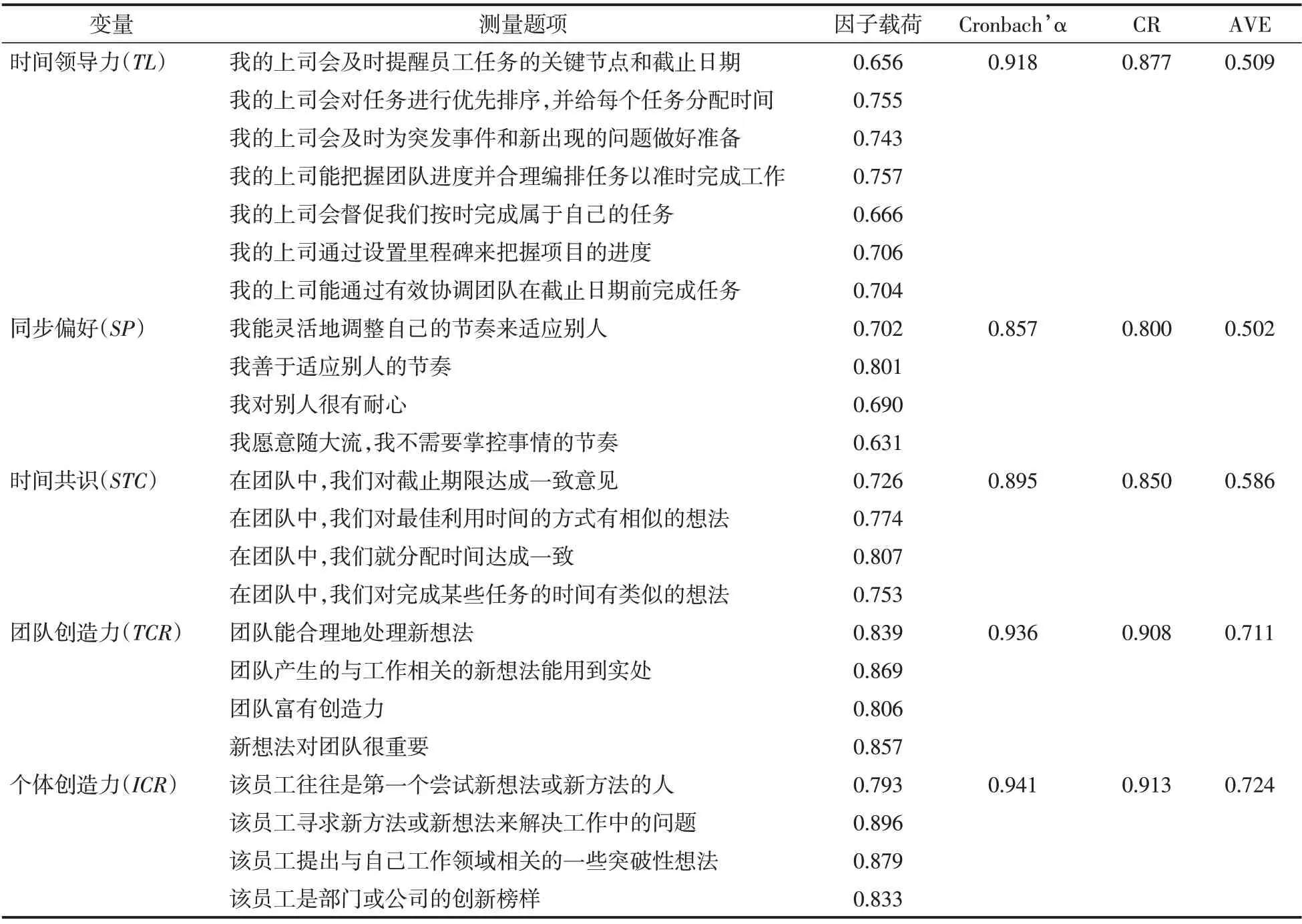

所有变量的测量均采用国际成熟量表。结合研究背景和主题,邀请两位能够熟练使用英语的本土博士生对量表进行双向互译,制订中文版问卷。邀请该领域的两位专家对问卷逐题审查,再进行预调研,以确保问卷的准确度和科学性。简要测量条目详见表1。

表1 变量的测量条目和信度与效度检验结果Tab.1 Measurement items of the variables and the reliablity and validity test results

时间领导力(TL)采用MOHAMMED 和NADKRANI[6]编制的7 题项量表。同步偏好(SP)采用LEROY等[12]开发的4题项量表。团队时间共识(STC)采用GEVERS等[19]编制的4题项量表。团队创造力(TCR)根据SHIN和ZHOU[16]编制的4题项量表进行测量,由团队领导者进行评估。在评估进行前专门向领导者解释了什么是对团队有用的想法和创意。团队领导者根据其他相似的研发团队对4个项目的回答情况,来对自己的团队创造力进行评级。从表1可以看出,以上4个变量的克伦巴赫α系数、CR和AVE指标均超过了相应的门槛值,说明量表的内部一致性和信效度良好。

研究控制了样本的性别、年龄、司龄和教育程度这些人口统计变量。此外,为了排除个别员工创造力极度突出对团队创造力平均水平的影响,需要控制个体平均创造力的变异。具体方法是:采用TIERNEY和FARMER[37]开发的4题项量表先测量个体创造力(ICR)(由上司打分,克伦巴赫α系数为0.941),然后计算出每一个团队的创造力变异量(标准差与对应的均值之比)。

2.3 数据结构的有效性

根据团队层次研究的要求,首先检查了个体层次变量能否聚合到团队层次。组内相关系数(ICC)和组内一致性系数(Rwg)结果如表2所示。此外,团队创造力的测量由团队领导直接评估,没有聚合过程,因此无须计算ICC和Rwg值。

结果显示,4个变量的ICC1均大于0.12,符合COHEN[38]建议的强关联程度,聚合过程的随机测量误差非常低。Rwg的平均值高于0.7的门槛值[39],表明变量具有较高的内部一致性。

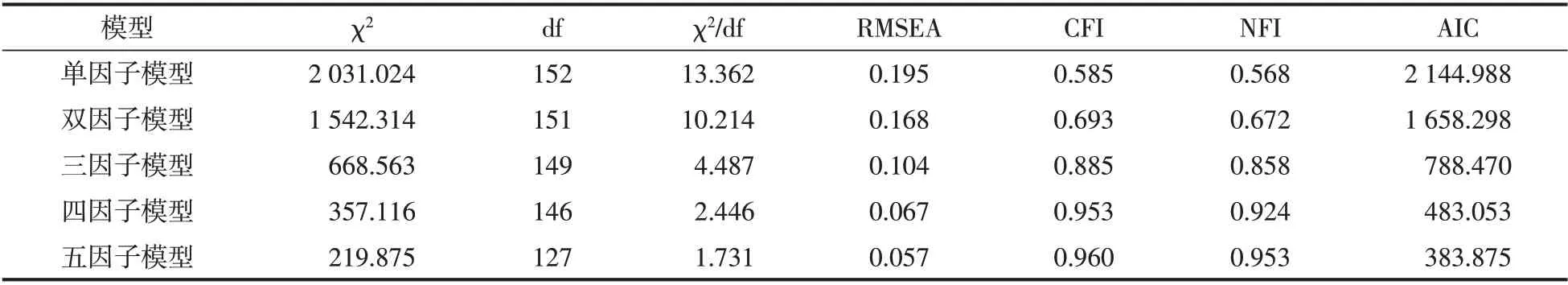

使用验证性因子分析检验区分效度[40]的结果如表3所示,可以看出,相比单因子模型(四个因子归属于同一潜变量)、双因子模型(时间领导力,其他变量归属同一潜变量)、三因子模型(时间领导力,个体创造力,同步偏好和团队时间共识归属同一潜变量,),只有四因子模型的适配指标符合学者们建议的评价要求,表明数据结构具有良好的区分性。最后,参照PODSAKOFF 等[41]做法,在四因子模型的基础上,增加一个共同方法因子,形成五因子模型,通过判断这个因子加入后是否明显改善了模型质量来判断共同方法偏差是否存在。相比较四因子模型,五因子模型的改变程度均小于0.02,说明共同方法偏差不会对该研究产生影响。

表3 竞争模型整体适配度对比表Tab.3 Model fit index comparison

3 研究结果

由于团队层面的样本量偏低(66组),主要采用PREACHER和HAYES[42]提出的区间估计Bootstrap法进行假设检验,这种方法有助于克服传统因果步骤法检验效力偏低的缺陷,同时采用Johnson-Neyman(J-N)技术[43-44]检验同步偏好的调节效应。传统的描点法通过选定任意值来代表调节变量潜在分布的做法存在缺陷,J-N技术可以计算出调节变量取值范围内的每一个点的置信区间,提供整个简单斜率的置信带(而不是点估计值),可提供更多的调节效应信息。

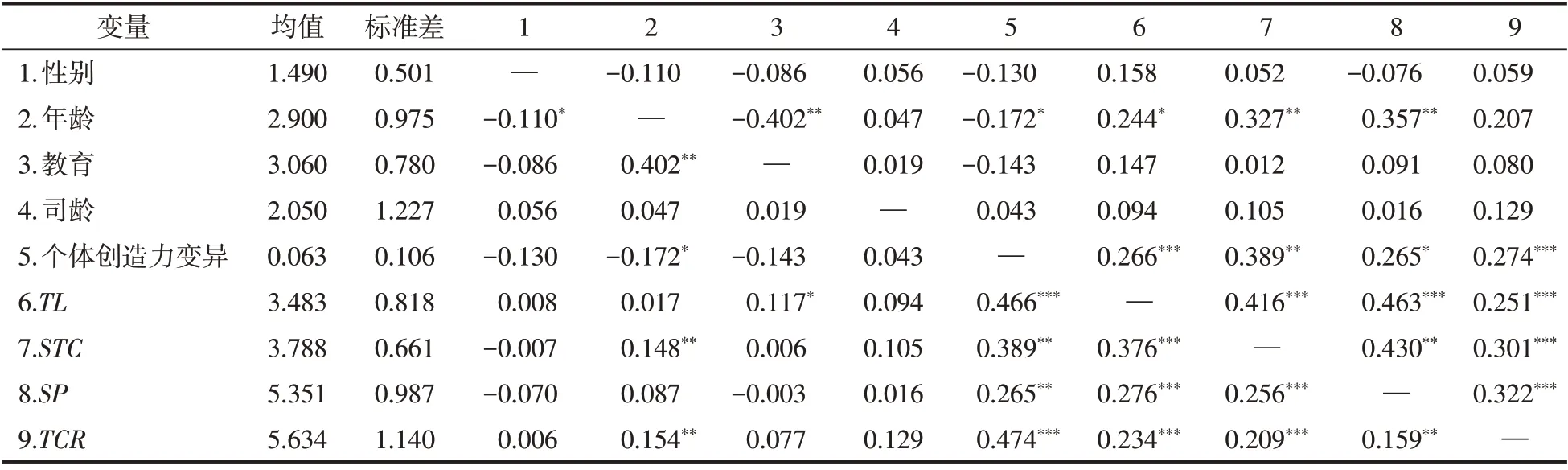

3.1 描述性统计和相关性分析

变量的均值、标准差和相关系数如表4所示。时间领导力与团队时间共识呈显著正相关(r=0.416,p<0.001),与团队创造力呈显著正相关(r=0.251,p<0.001);团队时间共识与团队创造力呈显著正相关(r=0.301,p<0.001);团队同步偏好与团队时间共识呈显著正相关(r=0.430,p<0.01),与团队创造力呈显著正相关(r=0.322,p<0.001)。初步支持了上述研究假设。

3.2 主效应和中介效应检验

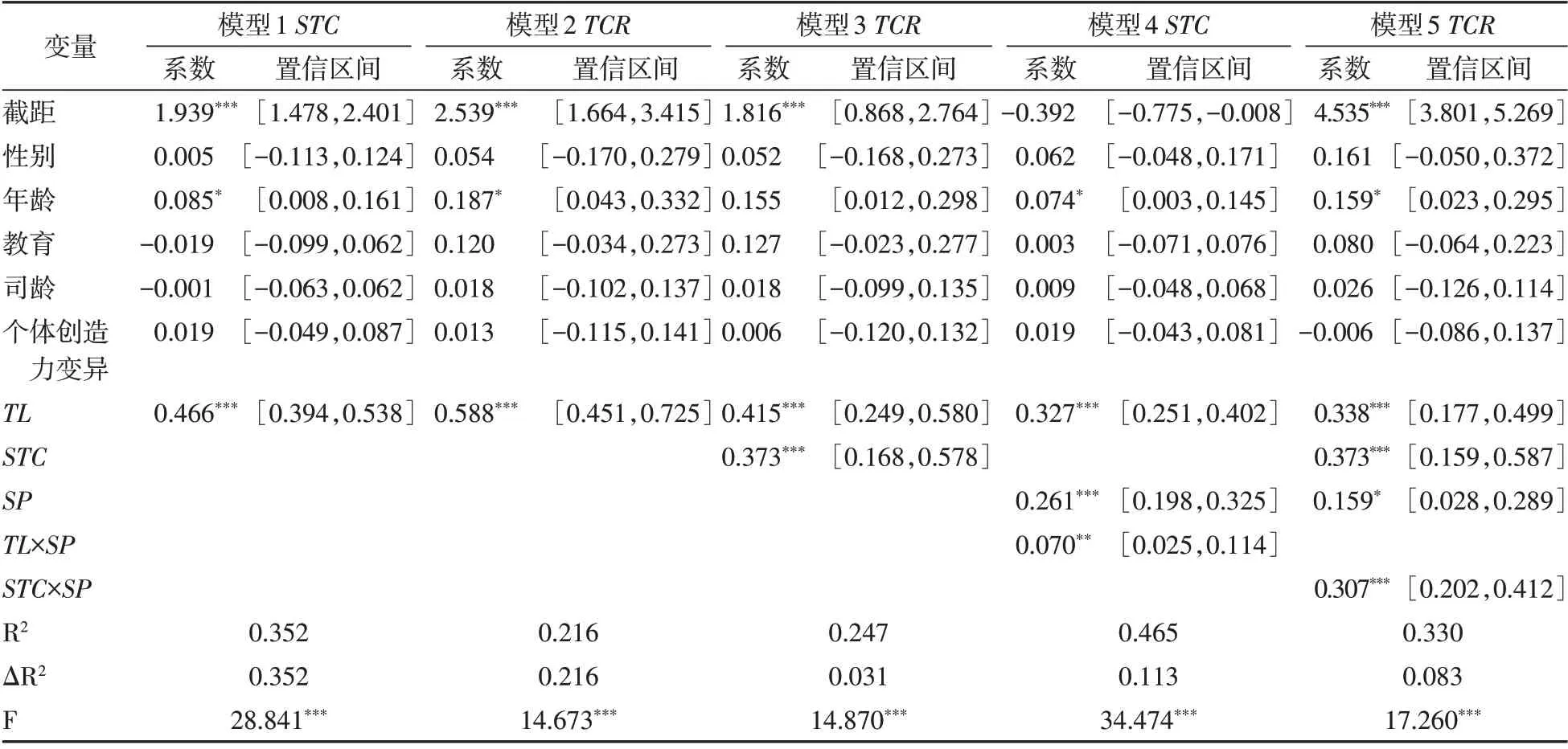

运用Mplus7.0进行偏差校正的非参数百分位残差Bootstrap 检验,重复抽样5 000次,结果如表5所示。

模型1 结果显示,时间领导力对团队时间共识有显著的正向影响(β=0.466***;95%置信区间CI=[0.394,0.538]),由此H1 成立。模型2 显示,时间领导力对团队创造力有显著的正向影响(β=0.588***;95%CI=[0.451,0.725])。在引入中介变量团队时间共识后(模型3),模型的拟合效果得到优化,团队时间共识对团队创造力有显著的正向影响(β=0.373***;95%CI=[0.168,0.578]),并且时间领导力对团队创造力的影响尽管显著但是变小(β=0.415***;95%CI=[0.249,0.580]),表明团队时间共识部分中介时间领导力与团队创造力的关系。而且,团队时间共识的部分中介效应量为0.588-0.415 = 0.173,95%CI=[0.034,0.310],置信区间不包含0,表明中介效应显著,H2成立。

表4 描述性统计结果和相关系数Tab.4 Results for descriptive statistics and correlation coefficients

表5 偏差校正的非参数百分位残差Bootstrap检验分析结果Tab.5 Deviation-corrected-nonparametric percentile residuals bootstrap test analysis results

3.3 团队同步偏好的调节效应检验

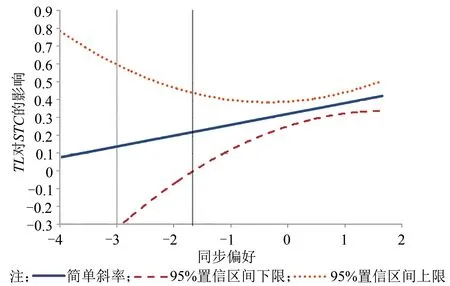

模型4显示,同步偏好与时间领导力的交互项显著(β=0.070**;95%CI=[0.025,0.114]),表明同步偏好的第一阶段调节效应存在。为进一步探索调节效应的具体影响,绘制了J-N图。图2显示,在同步偏好(中心化)大于-1.671部分,简单斜率线的置信带排除了0,因而是显著的,并且该斜率线在0轴以上,表明时间领导力对团队时间共识的影响随着同步偏好的提高越来越强。由此,H3成立。

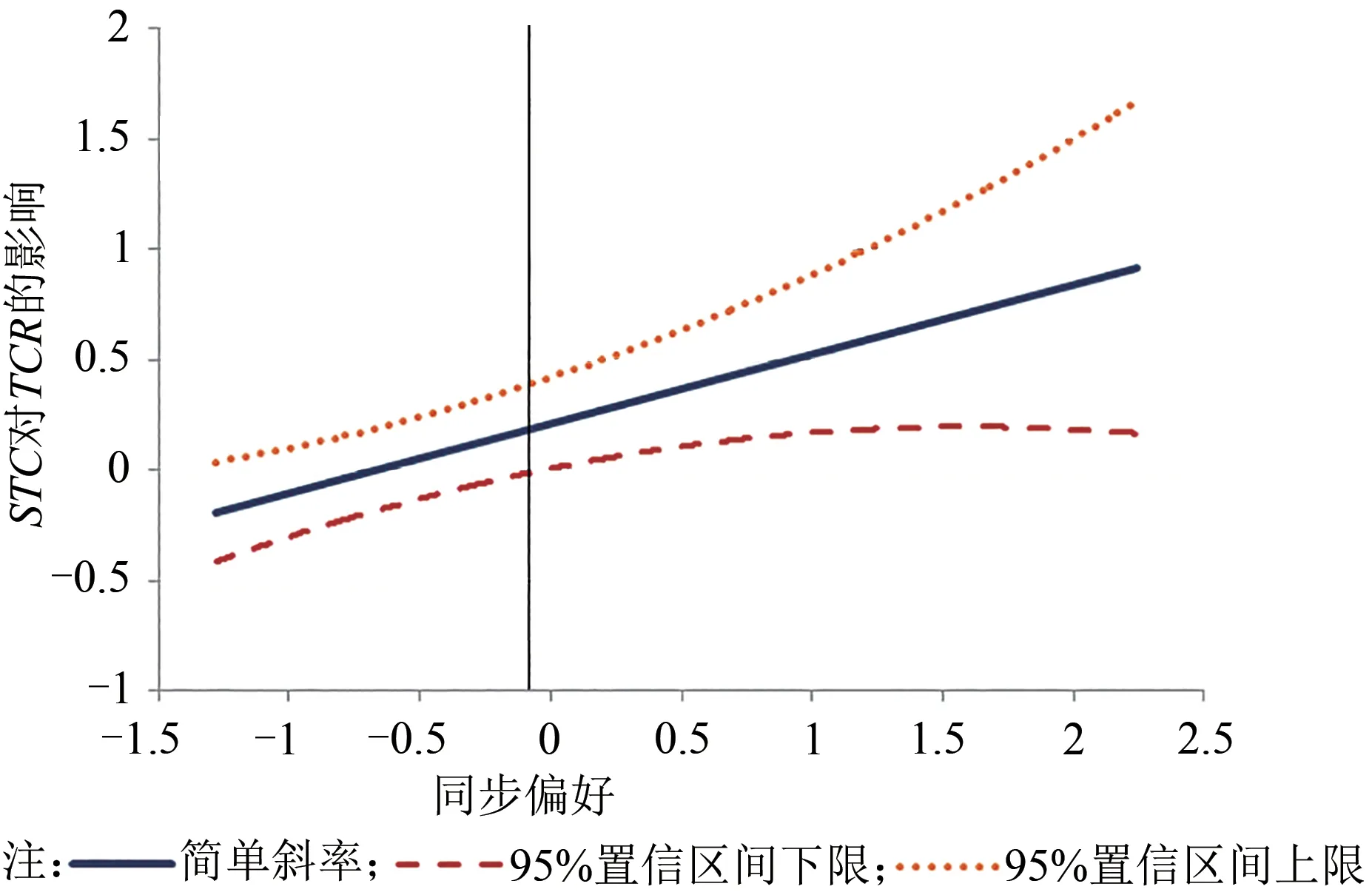

模型5显示,同步偏好与团队时间共识的交互项显著(β=0.307***;95%CI=[0.202,0.412]),绘制了J-N图探索同步偏好第二阶段调节效应的具体影响,如图3所示,在同步偏好(中心化)大于-0.110部分,简单斜率线的置信带排除了0,因而显著,且所有斜率大于0,表明团队时间共识对团队创造力的影响随着同步偏好的提高越来越强。由此,H4成立。

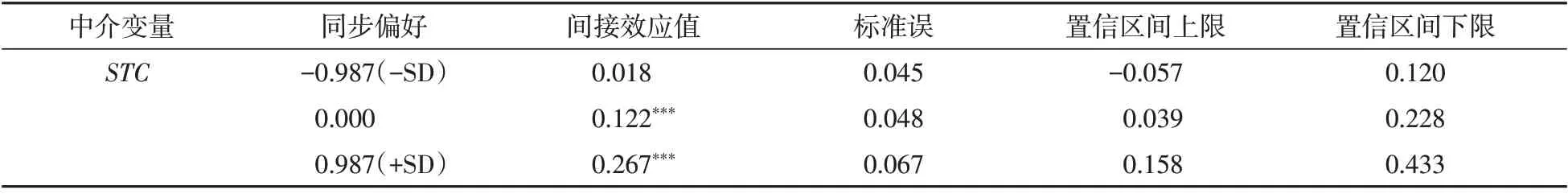

随后,运用Mplus7.0软件,检验同步偏好的两阶段调节总效应(即H5)。表6显示,时间领导力通过团队时间共识间接影响团队创造力的效应在不同同步偏好的条件下存在差异。当同步偏好程度低时(均值减去一个标准差),团队时间共识的间接效应不显著(置信区间没有排除0)。当同步偏好处于中等程度(0)和高强度(均值加上一个标准差)时,团队时间共识的间接效应显著(置信区间排除0),且同步偏好强度越高,间接效应值越大,团队时间共识在时间领导力和团队创造力之间的中介作用越强。由此,H5成立。

图2 同步偏好的第一阶段调节作用Fig.2 First stage of synchrony preference moderation

图3 同步偏好的第二阶段调节作用Fig.3 Second stage of synchrony preference moderation

表6 同步偏好的两阶段调节效应结果Tab.6 Two-stage moderating effect of synchrony perference

4 结论与讨论

4.1 研究结论

在创新需求与日俱增的今天,企业必须快速迭代,抢先一步,方能取得市场上的竞争优势,时间资源成为组织非常关注的要素,因此,团队时间协调机理的研究愈发重要。本文利用66个研发团队326名成员的问卷调研数据,基于团队时间协调理论,引入团队时间共识作为中介变量,对时间领导力与员工同步偏好促进团队创造力的机制进行了分析,研究结论如下:①时间领导力正向影响团队创造力;②团队时间共识中介二者关系;③同步偏好两阶段调节时间共识的中介作用,即同步偏好不仅助力时间领导力凝聚团队时间共识,还促进团队时间共识转化为团队创造力。

4.2 理论贡献

首先,时间领导力是提升团队创造力过程中不可忽略的重要因素。本文提出高水平的时间领导力通过凝聚团队时间共识促进团队创造力。这一结论强调了领导者在时间管理上的主体作用,表明时间要素是领导力研究中不可或缺的主题[45]。同时,这也支持了本文的理论推演,即时间领导力的作用体现在对团队员工的时间特质多样性与创新任务的时间需求多样化间的有机协调。其中蕴含的理论价值在于:时间领导力的作用,不仅体现在根据创新任务的时间悖论(如平衡速度和质量、短期和长期的需求)特征从技术层面来调度和配置时间资源,它还体现在领导者根据员工时间特质的多样性(紧迫性、步调及眼界)特点从社会层面来实现个体特质与创新任务的匹配。

其次,团队时间共识是重要的中介机制。就工作安排的优先程度、时间配置、各个节点的跟进程度、最终期限等达成团队共识,是时间领导力激活团队创造力的重要桥梁。这进一步表明,有效的时间领导力不仅善于利用个体时间差异来满足任务时间多样性的需求,还善于从中协调,减少个体差异带来的冲突,使得团队成员在时间维度上对任务的认识更加明确,从而形成一致的项目时间框架。这一结论支持了MOHAMMED和NADKARNI[6]的结论,即高水平的时间领导力善于创建连贯统一且清晰和易于理解的时间表,通过明确终期期限和里程碑计划,减少团队成员在时间上的分歧,从而提升团队创造力。这一结论从某种程度上也支持了自我决定理论的观点——在一个连贯的创新过程中,达成时间共识有助于减少外部环境不协调对个体内在创造动机的束缚[20]。

最后,员工同步偏好是重要的调节机制。员工同步偏好不仅助力时间领导者促成团队时间共识(第1阶段调节),还促进团队时间共识转化为团队创造力(第2阶段调节)。这一结果突破了传统研究单纯基于领导者的“上帝视角”操纵调度员工时间行为的局限性,而将同步配合意愿纳入研究框架,深化了时间领导力与团队创造力的关系研究;同时,也为破解“团队协作悖论”——有效的时间领导力在达成团队时间共识的同时也会冲击个体的时间观念而引发认知冲突提供了新的视角。这表明,团队创造力不仅取决于时间领导力及团队时间共识,还取决于员工的同步偏好,即他们在多大程度上愿意调整自己的节奏以达成时间默契而减少创新任务在时间上的不确定性。进一步,在团队创造过程中,员工层面的同步偏好与管理层面的时间领导力是一种互补增益的关系,两者协同提升团队创造力。

4.3 管理启示

根据客户要求随时调整项目计划和进度是团队创新管理的常态。这意味着,“早起的鸟儿”所做的努力可能变得毫无意义,而持重的行动者也会因截止日期突变而不知所措。本文的管理启示如下。

首先,提升时间领导力应提上议程。企业应该从战略层面和战术层面关注时间资源管理的必要性:对现有领导者进行时间领导力培训,请专业机构训练团队领导运用时间管理工具、设计时间表和时间应急方案的能力,提高他们对时间资源的敏感度;对于新进员工和潜在干部遴选,应该将时间领导力作为评选内容;对时间领导提供支持,倡导团队成员重视自下而上讨论共建时间章程的过程,保障时间领导力的发挥。

其次,企业要重视团队时间共识这种内隐时间协调机制的存在及作用。本文揭示了外显的时间领导力对团队创造力的影响以团队时间共识为中介,这意味着团队成员对外部客观时间规范具有一致性的内在主观理解是非常重要的。因此,企业可以通过开展团建活动或交叉培训促进成员交流,增强团队默契;同时,应设置一些奖励制度鼓励员工之间就任务时间相关事项相互提醒,保证对时间理解一致;此外,应注意塑造团队时间文化,对员工的工作时间观念形成潜移默化的影响,从而为形成团队时间共识奠定基础。

最后,同步偏好是团队需要挖掘的重要资产。在团队中,高同步偏好的员工更倾向于嵌入团队运作体系中,不如那些特立独行特别是能够单打独斗或发挥引领作用的员工“耀眼”。但是本文带给管理者的启示在于:那些善于配合且具有高同步偏好的员工,对于处在时间制胜时代下的企业尤为重要,面对企业复杂和易变的任务时间需求,这类员工可以带动其他同事的同步化,进而更好地形成时间共识并实现团队协同创新。因此,组织的管理者或制度的设计者可以尝试将同步偏好作为一个选拔标准,并将其纳入人力资源管理的晋升、绩效考核、培养等模块,以此强化团队内部的同步配合水平,从而促进团队时间领导力、提升团队创造力。

4.4 不足与展望

本文具有以下不足。①团队样本问题。本文采集了66个团队样本,显然偏少。尽管研究采取了手段以尽可能提高研究的严谨性,但测量误差难免。后续应加大研究预算投入,增加样本量。②变量测量问题。时间领导力、同步偏好以及团队时间共识均是近几年来在西方文化背景下提出并发展起来的概念,而人们所持的时间观念往往跟他们所处的社会文化背景密切相关,存在显著的东西方文化差异,可能存在一个测量的情境化问题。后续研究应尽可能选取贴近本土文化心理特征并符合心理测量学要求的变量测量方法。③情境因素的控制。本文没有控制任务类型、组织类型以及行业环境的影响,这会带来一定程度的测量误差。例如,在互赖性高的任务情境下,时间领导力和同步偏好的协同对团队创造力的影响可能更大;在扁平型组织中,团队创造过程可能更依赖个人的主动性,同步偏好的影响可能会更大。

以上缺陷也为后续研究提供了一些理论接口。未来的工作应考虑到组织层次、群体规范的差异,进一步探讨同步偏好对个体和团队的影响,以便更好地捕捉同步偏好何时和为什么会有助于个人在团队中的表现。此外,个体时间特质的多样性在本研究中仅作为理论主线出现,后续研究可以更细微地刻画时间领导力对个体紧迫性、步调及眼界的具体影响,以及它们如何影响团队创造力,从而为化解“任务时间悖论”和“团队时间协同悖论”寻找可行的解决方案。