企业组织决策中的锚定效应

——基于新冠疫情早期民营企业捐赠行为的研究

2021-07-13李凌浩

吕 鹏 李凌浩

一、引言

习近平总书记在2020年11月12日下午考察南通博物苑时指出,“张謇在兴办实业的同时,积极兴办教育和社会公益事业,造福乡梓,帮助群众,影响深远,是中国民营企业家的先贤和楷模”①参见http://www.gov.cn/xinwen/2020-11/13/content_5561189.htm。。中国民营企业在新冠疫情早期②本文所指的新冠疫情“早期”,主要配合本文数据的采集周期,是指2020年1月23日武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部发布武汉公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营,机场、火车站离汉通道暂时关闭的公告起,至3 月29 日研究收集到的最后一笔企业捐赠,数据采集结束为止。的表现,成为这种号召的最好注脚。据全国工商联发布的《中国民营企业社会责任报告(2020)》显示,截至2020 年4 月14 日,全国共有110 589 家民营企业通过捐款捐物、设立基金等方式支持疫情防控,其中捐款172.22亿元,捐物价值119.27亿元,设立基金61.81亿元③参见http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202012/31/t20201231_36178121.shtml。。在这些企业中,头部企业的捐赠起到了一个标杆效应,而其他企业的跟进捐赠则出现了扩散效应[1]。

虽然很多人觉得面对大灾大难,企业进行捐赠是一件“理所当然”的事情,但实际上并非如此。面对突如其来的疫情,企业必须迅速做出决策:是否进行捐赠?捐多少?捐现金还是实物?所有的这些问题,都涉及企业如何进行决策。事实上,正如本文搜集到的数据所显示的那样,一方面众多企业慷慨解囊,另一方面,出于种种原因,许多企业事实上并没有进行捐赠。本文所关注的问题是,在面对疫情这种具有高度不确定性的突发公共事件时,企业进行捐赠的逻辑是什么?

有学者认为,企业的捐赠是一种面对不确定环境时的回应[2]。当多家企业先后进行捐赠决策时,可以被理解为一种组织间模仿行为的形成和扩散。组织间模仿是多个学科的重要研究议题,比如,经济学中关于集体行动和从众行为等的研究[3-4]、组织社会学中关于权变理论(contingency theory)、制度同构(institutional isomorphism)、效率机制与合法性机制等的研究[5-6],都关注了组织之间在形态、行为乃至组织过程上的相似性。决策环境的不确定性是导致模仿发生的主要原因。在组织决策层很难预见某一特定行为和方案的结果时,组织的决策过程和决策行为会呈现和行为人相似的倾向,即采用简化的现实模型[7]。更具体地说,这一简化的现实模型是通过模仿外部参照物或内部既有经验,降低决策环境的不确定性和决策需要的各种成本[8-9]。

本文意在从组织决策的不确定性出发,以组织人格化和组织间模仿的视角,通过实证分析疫情期间头部民营企业的捐赠行为,探索外部因素以及内部因素对这些企业组织在不确定性环境下的决策过程可能产生的影响。本文认为,企业在应对疫情时的捐赠决策中存在锚定效应(anchoring effect):一方面,企业捐赠受到显著的外在锚影响,即企业的捐赠意向和捐赠力度会向同行业其他企业的捐赠情况靠拢;另一方面,对多次捐赠企业而言,其单次捐赠经历可以触发内部锚定效应,其前一次捐赠的方式与力度会成为下一次捐赠时的参考。下文将首先回顾与锚定效应理论相关的文献,其次,在介绍研究设计之后,就疫情期间企业的捐赠行为进行讨论,利用统计回归考察企业与企业、企业内部捐赠之间的关联性。本文认为,企业捐赠受到外部和内部双重锚定效应的影响,从而出现捐赠的“引领—跟随现象”。最后,本文就企业捐赠的外部条件和更深入研究的必要性做进一步讨论。

二、文献回顾与研究假设

锚定效应在1974 年由Tversky 和Kahneman 首次提出,指人们倾向于围绕某个已知的值进行调整,并以此为依据对未知的事物做出估计的行为。这个初始值可能来自于问题本身,或是解决问题的过程中,不论如何,这一初始值并不能提供充分的信息,其产生的过程具有不确定性,使得人们最终估计的答案出现了倾向于初始值的偏差[10]。如在Tversky 和Kahneman 的“幸运轮”实验中,被试者被分为无差异的若干组,并被要求估计某个事物的数量(如联合国席位中非洲国家的比例),从一个标有0~100数字的“随机”转盘中得到一个数字(实际上每一组得到的数字是相同的)。被试者首先被要求回答“随机”得到的数字是高于还是低于这个比例,接着再给出他们自己的估计。结果显示,事先通过转盘向被试者展示的数字显著影响了被试者的估计,回应了人们在决策过程中存在锚定效应的假设,并且,在之后的实验中,为回答正确的被试者提供奖励的举措也未减弱锚定效应的影响效果[10]。此后,锚定效应的存在和应用场景的普遍性得到了广泛的验证[11-13]。

在Tversky 和Kahneman 的基础上,Wilson 等简化了锚定效应产生作用的条件,并提出了“基础锚定效应”(basic anchoring effect)[14]。Wilson等认为,对于不具备充分信息的数字,即使不要求人们在其与估计值之间做出比较,这一数字也可以成为“锚”,对人们的估计结果产生锚定效应,从而在不要求被试者进行比较的情境下执行了类似实验。但对于这一结果,Brewer和Chapman提出了质疑,认为基础锚定效应生效的条件更为苛刻,只有按照Wilson等实验中的操作过程,并且要求被试者在认知上特别注意给定的数字时才能生效,基础锚定效应并不具备传统锚定效应的鲁棒性[15]①Brewer和Chapman 认为,传统锚定效应明确要求被试者在锚值和估计值之间进行比较,因而锚值对估计的影响更稳定。但对Wilson等提出的基础锚定效应实验设计而言,改变锚值出现的顺序、使用不同的数字等都会减弱锚定效应的效果,相比将锚值与估计进行比较的传统锚定效应而言,仅展示锚值的基础锚定效应发生的条件更为苛刻,其联系也更脆弱。。另一方面,Mussweiler 和Englich重新考察了锚值产生的条件:通过要求被试者在进行估计的同时,凝视以无法察觉的速度快速显示数字的显示屏,则被试者最后给出的估计会在数值上偏向屏幕数字。由此,Mussweiler 和Englich 认为,存在潜意识锚定效应(subliminal anchoring),被试者在没有意识到锚值存在的情况下,其做出的估计和判断仍可能受到锚定效应的影响[16]。Epley 和Gilovich 就锚定效应和人们进行复杂估计的心理学机制,对锚值的来源做出了内在和外在的区分。内在锚(self-generated anchor)是人们出于简化复杂判断和估计过程的需要而自我产生的一个接近正确估计的数值,属于人们的判断直觉,并且从一开始就被认为是“不正确的”,只在判断和估计过程中起辅助作用,比如,大多数美国人不知道乔治·华盛顿是何时被选为美国总统的,但几乎人人都能根据独立宣言的颁布时间来大致估计这一答案[17]。锚定效应的具体形成机制也存在着很大差异,并且直接关切到锚定效应的鲁棒性。Mussweiler和Strack等人提出了选择通达模型(Selective Accessibility Model,SA Model)[12,18]。该模型认为,当人们必须进行对未知目标值的复杂估计认知操作时,倾向于认为与锚相一致(anchor-consistent)知识的选择性通达的增长引起了锚定效应,在这一过程中,判断介入了已启动的“假设检验”过程(hypothesis-testing progress),在这一过程中,人们认为目标值会接近锚值。接着,人们可能会接着寻找能够支持这一与锚值相近的目标值的证据。在这一估计链条的形成过程中,易得的(easily-accessible)与锚值相符的知识会首先进入判断者的考虑,导致了最终的判断或估计结果与锚值有很大的相似性[19]。Mussweiler 等也通过实验类别知识和样例知识在锚定判断任务中的作用进一步对SA模型进行了验证[20]。

国内对锚定效应的研究和应用主要集中在经济与管理科学,尤其是企业行为与企业决策领域。祝继高等通过网络检索和回归检索验证了雅安地震中企业的捐赠行为受锚定效应影响,随捐赠次数增加,内在锚对企业捐赠金额的影响增强[21]。何青松等以2010-2017 年沪深A 股上市公司为样本研究企业社会责任的非理性决策问题,发现企业建设社会责任的经验积累会抵消外在锚定效应,而逐渐受到内在锚效应增强的影响,并且锚定效应的强度会受到企业社会责任敏感度和社会责任信息披露行为的影响[22]。不仅企业面向社会的行为会受到锚定效应的影响,企业间行为和企业内部决策同样会围绕某个“锚值”展开。企业在兼并中的并购溢价策略同样在一定程度上受到锚定效应的影响[23],而上市公司高管薪酬同样存在对竞争对手和公司绩效的“锚定”[24]。

根据锚定效应的传统模型与选择通达理论,组织或决策者可能会利用易得性获取的信息去建立信息的参照系,即选择锚值。据Epley 和Gilovich 的研究,锚值可以分为外在锚与内在锚。企业在进行决策时,要么面临着一个全新的决策情景和决策条件,要么能在既往的组织过程中找到依据。在2020 年1 月底至3月底的新冠疫情的背景中,绝大多数企业是首次面对此类突发性大规模公共健康事件的。这一背景为区分企业决策中可能存在的锚值的特点和类型提供了依据。在新冠疫情这一“新中国成立以来防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件”面前,除SARS可供局部参考外,大部分企业缺少过往决策的可能依据,更不用说很多企业成立时间在SARS之后,故而决策呈现外在锚效应。但另一方面,我们也能看到许多企业在疫情中进行了多次捐赠,每次捐赠的金额、对象、内容、形式乃至途径都有所不同。基于上述分析,本文提出假设1和假设2:

H1:在新冠疫情期间,企业做出捐赠决定时,同行业其他企业的捐赠比率越高,企业做出捐赠行为的可能性也越高。

H2:在新冠疫情期间,企业做出捐赠决定时,同行业其他企业的平均捐赠金额越多,企业的捐赠金额也越多。

在首次捐赠后,企业决策者对面向新冠疫情的慈善捐赠已经具有了实际的经验。此时,企业捐赠决策面临的情景更多地转向了外在锚与内在锚同时存在、甚至内在锚效应占主要地位的情况。本文预期,多次捐赠的企业,其后几次捐赠将以首次捐赠为内在锚,进入基于内在锚锚定效应的“假设检验”的过程中,从而影响企业单次捐赠的金额(捐赠力度)。故本文提出假设3:

H3:对疫情期间多次捐赠的企业,其后几次捐赠金额(捐赠力度)将存在偏离首次捐赠金额(捐赠力度)的倾向。

三、研究设计

(一)数据来源

为研究大型民营企业在疫情期间的捐赠表现,本文选取2019 年中华全国工商联合会(以下简称“全国工商联”)发布的“中国民营企业500强”榜单中列出的500家企业作为研究对象。此外,腾讯控股有限公司、阿里巴巴集团控股有限公司虽然不在榜单中①腾讯、阿里一直不在全国工商联的民营企业500强名单里,具体的原因并没有官方说明。但网上的一些评论认为,由于阿里和腾讯的主要股东里包含外资,所以他们是外资企业:阿里巴巴的第一大股东是日本软银,持股比例达29.2%;第二大股东是雅虎,持有阿里15%的股权。南非MIH 集团持有腾讯33.93%的股权,是腾讯的第一大股东。但是,在中央召开的民营企业家座谈会中,阿里和腾讯的负责人又都有出席。从最宽泛的意义上,它们至少属于“非公有制经济”。因此,我们仍然将它们纳入。,但其作为我国头部互联网企业,不仅营业收入早已达到“500强”标准,而且在市场上也常常被视为民营企业,故本文也纳入腾讯、阿里作为研究样本。因此本文最终的样本数据总量即来自对这502 个公司观测,行文简洁起见,以下将这502 个公司样本称为“502强民企”。

本文的研究数据基于企业的自愿披露,研究团队手工收集了502 强民企以及腾讯、阿里在2020 年1月24日至3月29日之间的捐赠信息,收集捐赠信息的渠道包括上市公司官方网站、百度检索、新浪微博话题及超话社区、微信公众号平台信息等,记录公司单次捐赠的人民币金额(万元)。对于捐赠实物或其他形式慈善物资的公司,记录信息来源中写明的折算价格,若该次捐赠没有相关的金额折算信息,则不视为本文研究视野中的有效捐赠。若通过上述渠道未获得有关捐赠信息,则认为该公司未进行捐赠。其他财务数据,包括企业2019年经营总额等,除阿里和腾讯外,来源于“中国民营企业500强”榜单;阿里与腾讯相关数据来源于企业官网。

出于避免量纲和极端值影响的问题,提高模型分析的效率和准确性,本文通过Max-Min归一化方法处理不同量纲的数据。对所有连续变量,令其值等于其与样本极差的比值。

(二)变量操作化

本文从企业疫情期间首次捐赠时间、首次捐赠金额以及总捐赠次数三个维度测量企业的捐赠行为。在检验假设H1 时,自变量是企业首次捐赠前该企业所在行业已进行捐赠的企业所占的比例(indusdonrate)(对没有进行捐赠的企业,则是该行业进行过捐赠的企业所占的比例),而因变量则是基于企业自身的捐赠行为的虚拟变量ISDON,当企业存在有效捐赠行为时赋值1,不存在有效捐赠行为时赋值0。考虑到企业捐赠实际上承担企业社会责任的支出,不论是现金捐赠、实物捐赠还是其他类型的捐赠,都受制于企业当时能够支配的现金、物资和各式资源的多寡。我们也认为,企业是否做出捐赠决定、乃至捐赠力度的大小,受企业经营情况的影响。为了体现这方面的影响,我们加入企业在2019年的营业额作为控制变量,企业营业额的数据,除阿里与腾讯从其财报中获取外,其余企业均直接从“全国工商联”发布的“中国民营企业500强”榜单中获取。

在检验假设H2时,自变量是企业2019年营业额(revenue)、该企业捐赠时其所在行业企业捐赠比例(indusdonrate)、该企业捐赠时其所在行业企业捐赠平均金额(indusdonamt),因变量则是企业该次捐赠的有效金额(donamount)。

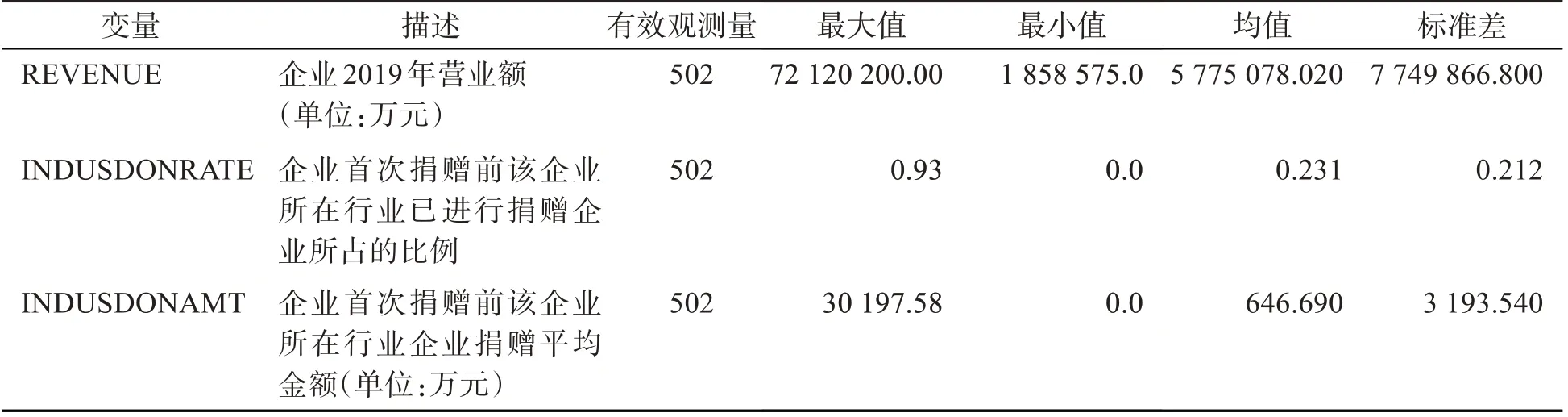

最后,在检验假设H3 时,本文通过讨论距离协方差对多次捐赠企业的捐赠金额的相关性与独立性做出分析,在该检验的基础上进一步讨论企业捐赠行为之间的关联。核心变量及其描述统计见表1。

表1 变量操作化与描述性统计

(三)回归模型

本文参考祝继高等构建了回归模型检验假设[21]。为检验H1和H2,本文采用公式(1)①出于避免变量之间的多重共线性的考虑,对这一假设的验证只采取企业2019年营业总额以及行业平均捐赠企业比例两个变量,后文有更详细的说明。和公式(2)进行回归分析。

对于公式(1),本文采用Probit 回归进行检验,根据H1 和选择通达理论模型,当同行业企业捐赠比成为仍未捐赠的企业捐赠行为决策的锚定值时,该企业应更有可能进行或不进行捐赠。对公式2,本文采取最小二乘估计回归检验,同样,根据H2 和选择通达模型,其他行业平均捐赠额(indusdonamt)理应对企业捐赠额(donamount)产生显著的正效应——从合法性组织的角度看,社会责任的履行外部合法性对组织内部的期待,当捐赠普及为潮流甚至共识时,平均捐赠额作为锚值在一般视域中应对企业捐赠额起到正效应。本文预期在公式(2)中,β2显著为正。对企业而言,其真正能进行捐赠的能力本质上取决于企业的经营状况,其经济能力在根本地决定着企业进行捐赠的能力,本文同样预期β1的正效应。

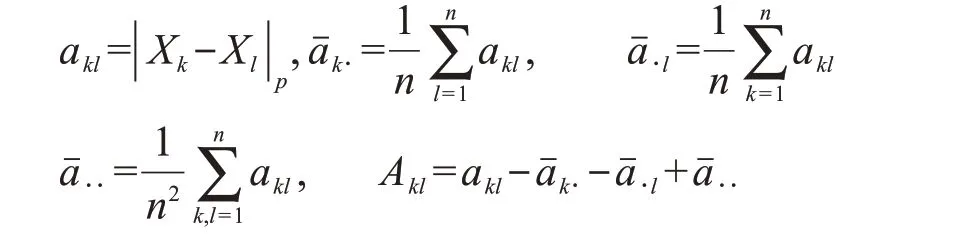

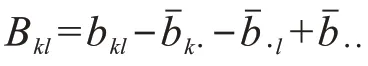

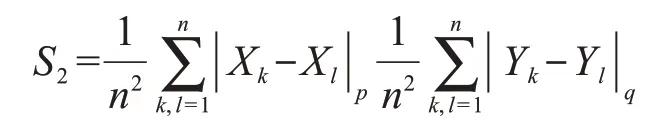

对H3,本文结合R-squared系数,采用Székely等人提出的基于经验分布对连续型变量的独立性检验方法[25],首先对企业多次捐赠之间的相关性和独立性进行验证。Székely等针对连续型变量,利用特征函数定义了距离协方差V2(X,Y),用作连续型随机变量的独立性检验,给出了相对于特征函数经验公式的等价方法。在捐赠行为的相关性基础上,再根据线性回归作进一步的讨论。

对于联合分布(X,Y)={(Xk,Yk):k=1,…,n},其中X∈Rp,Y∈Rq,定义矩阵Akl:

当且仅当X,Y相互独立时,有:

其中

对于本研究的案例而言,若两变量相互独立,则Q为非负常数。

四、结果与分析

(一)企业捐赠的总体情况

整体而言,502 强民企对2020 年初的突发疫情做出了迅速反应,尤其是互联网信息服务业的企业,在1月23日武汉市疫情防控指挥部发布防疫通告的第一时间,就针对疫情做出了有力应对。82.7%的企业在榜单中20%的同行业企业具有捐赠行为之前就做出了捐赠决策。从抗疫阻击战打响到初步复工复产这半个月左右的时间,是502强企业集中捐钱捐物、贡献力量的时期,49.4%的企业在这段时间内加入了抗击疫情的队伍。在复工复产之后,502强民企的捐赠行为仍然延续了将近两个月左右,在本研究中,最后一笔有效捐赠发生在3月29日。502强民企整体捐赠总额最终达到了82.74亿元。可以说,502强民企为一线疫情应对、各地物资保障等方面做出了可观的贡献。

图2揭示了本次疫情中企业捐赠金额和企业2019 年全年营业额的关系。从捐赠力度,即捐赠金额上看,最高的捐赠总额为22亿(现金和实物合计),最低的是1 万(员工捐赠),平均捐赠额为2 660.39 万。大多数企业(80%)的捐赠额集中在70.9 万至3 000 万之间,相对于极值而言较为聚拢。其中,腾讯、阿里两个企业表现突出,先后宣布捐赠22 亿和10 亿元,远远超过其他企业的捐赠额。而年营业额最高的两家企业,其捐赠力度反而不大。即便如此,结合企业年营业额来看,企业现金捐赠额和企业营收存在较为明显的正相关关系(p<0.01),即企业2019年年营业额越高,疫情期间捐赠金额则越多,说明了在统计检验中控制企业营业额的必要性。

图2 企业2019年营业额与企业捐赠总额

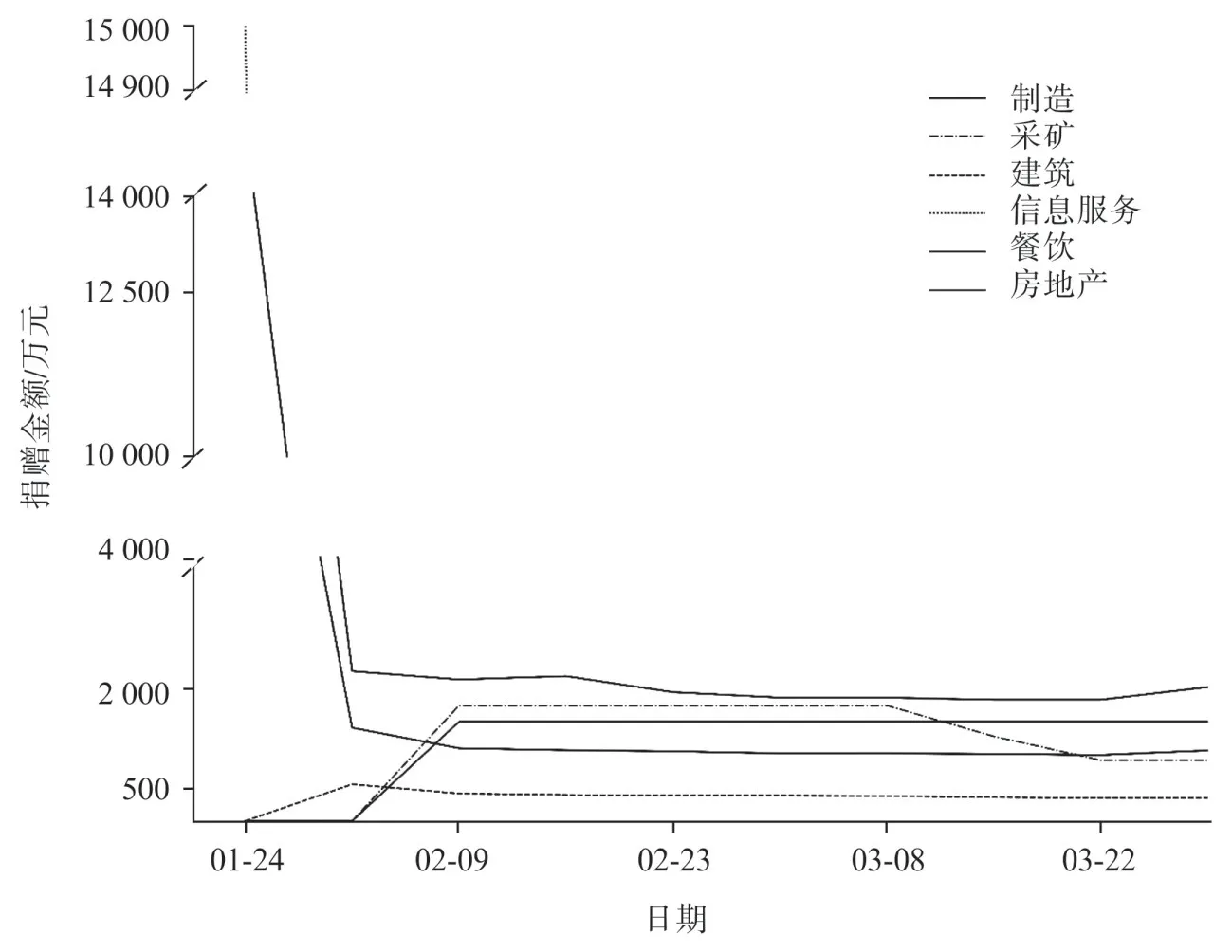

处于不同行业的企业,针对疫情的应对方式和反应速度也有所不同。从图1看来,信息服务业、房地产业的企业在第一时间(2020年1月24日)做出了应对疫情的措施,而采矿业、住宿餐饮业的企业反应则较为滞后,进行首次捐赠的时间稍晚(2020年2月2日至2020年2月9日之间)。在14个行业中,有13个行业的捐赠集中在2020 年2 月9 日之前,此时也是全国范围复工、复产的时间节点。不论从疫情爆发初期还是复工复产后的时间段来看,信息服务、互联网行业的平均捐赠额都大大高于其他行业,特别是2020 年3 月22 日 至2020 年3 月29 日,还有一笔大额捐赠进入。属于建筑业、制造业的企业也在后期有追加捐赠的情况出现。

图1 各行业捐赠金额的日期变化②为了保证趋势图的可读性,这里只选取了部分捐赠情况有代表性行业进行展示,并对坐标轴进行了截断。

具体到行业内部有过捐赠行为企业的比例上(图3),农林牧副渔业、电力煤气业、住宿餐饮业、科教文卫业的企业在本文数据搜集的范围内做到了全员捐赠,其中农林牧副渔业、电力煤气业以及科教文卫业的企业更是在复工复产前(2020 年2 月9日前)做到了全员捐赠①这可能也和502强企业的行业分布有关。。总体来看,14个行业的捐赠比例平均为70.24%,除了上述做到全员捐赠的行业外,信息服务业和建筑业的捐赠比例也较高(70%以上),而采矿业和租赁商业行业的捐赠比例则较低(不到50%)。在疫情发生的首周(2020 年1 月24 日至2020 年2月2日),各行业捐赠比例的增速较快,在复工复产后则趋于平稳。

图3 各行业捐赠比例的日期变化

(二)企业捐赠中的外在锚效应检验

本文对主要研究变量进行了Person相关系数和VIF系数多重共线性检验,结果发现,企业2019年营业额(revenue)与行业平均捐赠额(indusdonamt)有较大的VIF 系数值,说明在两个变量之间具有较强的多重共线性,企业营业额和行业平均捐赠额存在一定的共变关系。在检验中考虑去除企业2019 年营业额(revenue)或行业平均捐赠额(indusdonamt)(本文选择去除INDUSDONAMT)。

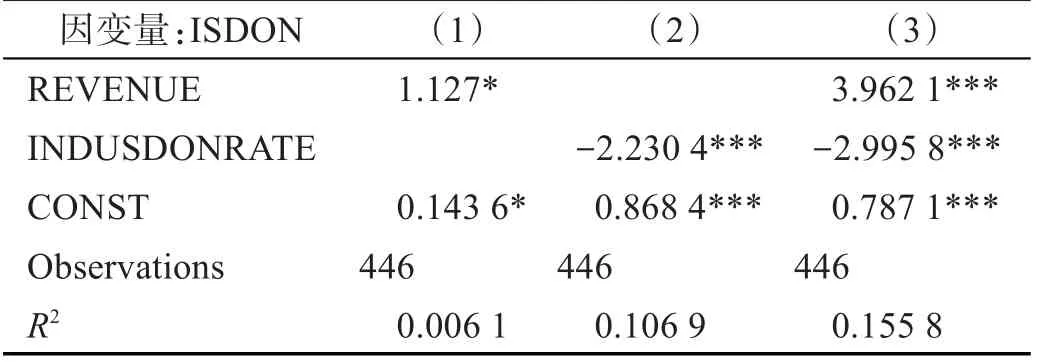

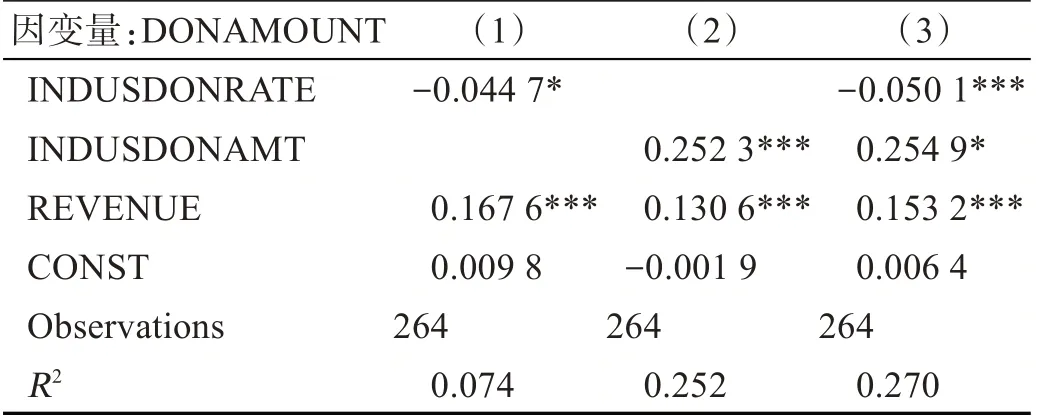

根据公式(1)和公式(2)对假设H1 和假设H2 进行检验的结果如表2、表3。由表2 可知,对企业捐赠行为标记变量ISDON 而言,INC 的回归系数为3.9621,在p<0.01 的水平上显著,indusdonrante 的回归系数为-2.983,在p<0.01 的水平上显著;由表3 可知,对企业单次捐赠金额(donamount)而言,revenue 的回归系数为0.153 2,在p<0.01 的水平上显著,indusdonrante 的回归系数为-0.050 1,在p<0.1 的水平上显著,indusdonamt的回归系数为0.254 9,在p<0.01的水平上显著。说明在新冠疫情期间,同行业其他企业进行捐赠的比例会显著影响企业自身的捐赠行为,企业的年营业总额越高,企业捐赠的可能性越大,但与一般认识不同的是,同行业企业捐赠比例越高,企业越不可能捐赠;对于企业单次捐赠的金额而言,企业的年营业总额、行业平均捐赠额都对企业的单次捐赠有较为显著的正效应,同样,行业捐赠比例对企业单次捐赠金额也具有负效应,但其显著程度较低。上述结论支持了假设H1 和假设H2,也对这两个假设做出了进一步补充。在首次捐赠决策时,同行业其他企业的捐赠行为的确成为了企业决策的外部锚,企业捐赠存在来自外部的锚定效应,并且这一效应符合选择通达模型的基本过程。

表2 公式(1)假设检验结果

表3 公式(2)假设检验结果

(三)企业捐赠中的内在锚效应检验

根据502 强企业披露的捐赠情况来看,502 家企业中,有多次捐赠行为的企业有92家,占所有企业的18.4%。其中,有3 次及以上捐赠行为的企业有24 家,捐赠次数最多的企业达到了7 次。根据假设H3,企业单次捐赠行为之间,根据时间次序的先后可能存在后来捐赠的力度较先前捐赠力度更强或更弱的趋势。本文根据多次捐赠企业捐赠次数的集中趋势,选择对这些企业第二次、第三次捐赠力度与首次捐赠力度进行考察。即将企业三次捐赠的金额看作三个随机变量X,Y,Z,运用公式(3)所论及的检验方法考察变量之间的相关性和独立性,如表4所示。

表4 公式(3)假设检验结果

根据表4内容,首次捐赠与第二次捐赠、第二次捐赠与第三次捐赠的R-squared系数都具有较强的显著性,尤其是首次捐赠额对第二次捐赠额有较强的解释力。并且,对所有三次捐赠之间,其距离协方差的检验结果都趋向于无穷大,即排除了捐赠与捐赠之间的独立性。这一结果表明,就本文的研究而言,首次捐赠与其他两次捐赠之间不存在独立性,并且第一次捐赠与第二次捐赠之间、第二次捐赠与第三次捐赠之间存在着较强的相关关系。

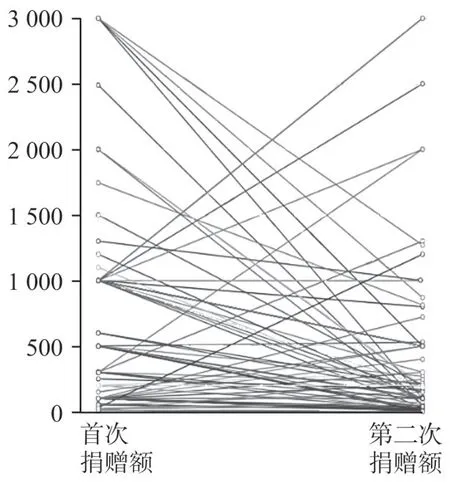

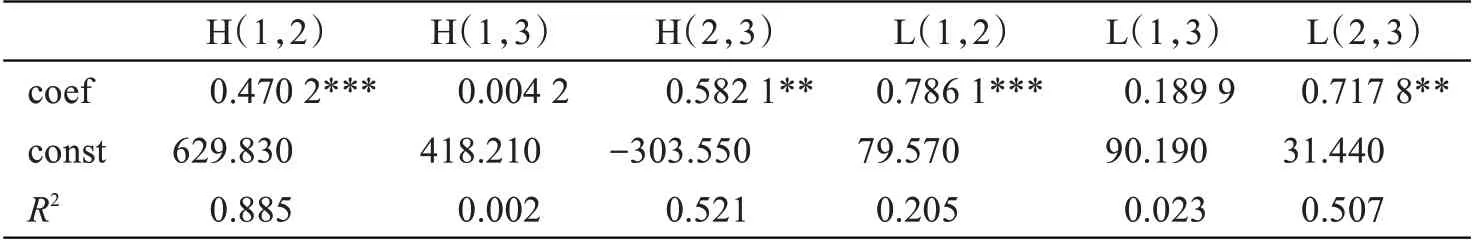

若直观地从多次捐赠企业每次捐赠的金额来考察这些捐赠之间的关系(图4、图5、图6),我们可以发现,在首次捐赠额和第二次捐赠额之间的连线,同时存在上升、下降两种情况,而首次捐赠与第三次捐赠之间的连线以下降情况居多,第二次捐赠与第三次捐赠之间的连线较为平缓,但也有上升和下降的情况出现。进一步观察发现,首次捐赠金额较高(1 000万元以上)的企业,第二次捐赠的金额会相应下调,而首次捐赠金额较低的企业(1 000 万元及以下),第二次捐赠金额会相应上升。类似的规律,同样出现在第二次捐赠与第三次捐赠、以及第一次捐赠与第三次捐赠之间。故本文使用分组OLS 回归衡量捐赠之间的具体关系,对于第一次捐赠与第二次捐赠之间的关系(以下简写为(1,2),其余类同),本文以1 000 万元为界,分为高额捐赠组和低额捐赠组,分别记为H(1,2)和L(1,2)。类似地,以500 万元为分界,考虑(2,3)和(1,3)之间的回归关系,结果如表5所示。

图4 企业首次捐赠额与第二次捐赠额

图5 企业首次捐赠额与第三次捐赠额

图6 企业第二次捐赠额与第三次捐赠额

表5 揭示了不同捐赠次数、不同捐赠金额组别组合之间的线性关系。不论是对捐赠金额较高的组别,还是对捐赠金额较低的组别,前一次的捐赠都对后续捐赠存在显著的正效应。尤其是针对第一次捐赠与第二次捐赠、第二次捐赠与第三次捐赠而言(p<0.01),而第一次捐赠额度对第三次捐赠的额度之间并没有出现显著的线性关系。更具体地看,高组与低组之间的回归系数也有所不同。对两对捐赠而言((1,2)与(2,3)),回归系数出现了大小区别。对于高组而言,上一次捐赠额度的增加,会较少地反应到下一次捐赠额度的数学期望中;而对于低组而言,上一次捐赠额度的增加,会在下一次的捐赠力度上有更大的影响。

表5 假设H3分组统计检验结果

本文认为,这部分验证了假设H3 的猜想。表5 在统计回归上的结论首先说明了企业自身所做的捐赠行为之间的关联,根据选择通达模型,当企业需要再次进行决策时,会形成信息与决策结果之间的“估计链条”。在这一估计链条的形成过程中,易得的(easily-accessible)与锚值相符的信息会首先进入判断者的考虑,最终导致了最终的判断或估计结果与锚值有很大的相似性[19]。对于多次捐赠的企业而言,其上一次捐赠的方式、金额具有易得性,很容易成为诱发锚定效应的“锚值”,因而两次捐赠的力度具有相关性。

另一方面,由于这一锚值是企业本身产生的内在锚从而进入“假设检验”过程,这一过程强调对锚值的修改需求,所以,最终的决策结果会不同程度地“偏离”初始值。这意味着,就本研究的案例而言,在上一次捐赠中“多捐”了的企业,其下一次捐赠可能会减小捐赠的力度;而在上一次捐赠中“少捐”了的企业,则可能接着进行更大力度的捐赠,这和假设H3的预计相符。

五、结论与讨论

本文以502强民营企业在新冠疫情早期(2020年1月23日至2020年3月29日)的捐赠行为为研究对象,分析了企业捐赠中的锚定效应。本文将同行业其他企业捐赠比例以及平均捐赠金额作为外在锚,将多次捐赠企业首次捐赠额作为内在锚,综合Probit回归、OLS回归等多种统计方法,实证检验了企业应对疫情捐赠中的外在锚定效应,并且验证了企业多次捐赠决策中可能存在“假设检验”过程的假设,并提出了进一步验证企业决策内在锚效应的可能路径。

而另一方面,基于本文样本选择和统计手段的局限性,以上结论均需要进行针对竞争性假说的进一步稳健性检验。从对新冠疫情发展的时间性分析上看,2020 年二、三月来自中央指导组、习近平总书记的实地考察都带动了企业捐赠次数在相应时间范围的上涨趋势乃至局部峰值;而另一方面,2020年2月中旬企业复工过程也伴随着企业捐赠行为趋于频繁的趋势。以上的经验分析说明了,企业捐赠行为可能具有来自外部合法性机制的驱动[6,26]。同样,黄敏学等指出,上市公司可能存在被社会大众“逼捐”的情况,这同样外在于企业本身的效率机制,属于外部合法性机制的范畴[27]。这意味着,对企业捐赠行为乃至决策行为中可能具有的锚定效应的研究,需要进一步考虑到外部性因素的影响。这一观察为基于锚定效应理论的企业研究打开了更旷阔的空间,也有待于更严谨的实证研究的进一步讨论和验证。