抗战时期《史学季刊》的创立及其学术特色

2021-07-13唐勇

唐 勇

(湖南师范大学 历史文化学院,湖南 长沙 410081)

《史学季刊》1940年3月创刊于四川成都,由成都史学季刊社编辑发行,其通讯处为成都齐鲁大学国学研究所,于1941年3月停刊,共出版两期。其创刊秉持“考证不厌其详,观察不嫌其广”的学术宗旨和实现“为中国史学会之先声”的任务[1]。学界对于中国近代史学期刊的研究总体不够重视,尤其对创刊时间短的期刊研究更是寥寥无几。由此可见,学界对《史学季刊》的研究也相对薄弱,相关著述有桑兵[2]的《二十世纪前半期的中国史学会》与易龙[3]的《派分与合作:战时中国史学会的筹备活动(1940—1943)》,都是把《史学季刊》放入中国史学会筹备工作中考察,但对《史学季刊》的学术特色有所忽略。本文以《史学季刊》为研究对象,进一步梳理《史学季刊》的创刊过程,考察其作者群体的地域流派、学术旨趣等,探索其学术特色与价值的表达。这有利于清理和总结《史学季刊》的史学遗产,挖掘其在抗战时期的史学价值,对当今史学期刊的建设、史学运行机制的反思以及构建新时代中国特色社会主义史学话语体系都有重要的现实意义。

一、《史学季刊》的创立

《史学季刊》的创刊是民国时期中国史学发展的现实需求,同时也受日军全面侵华的影响,有其深刻的历史背景。晚清以来,中国传统史学在“西学”的影响下以及自身的内在演进中,出现了新的变化,即向“近代化”转型。这种变化在20世纪初期尤为剧烈,1902年梁启超率先发起“史界革命”,倡导“新史学”。此后,具有“近代化”特征的史学思潮与流派风起云涌、相互交织,如实证主义史学、古史辨学派、史观学派等。中国近代史学思潮与流派呈现出“百家争鸣”的图景,彼此相互交流、争辩,从而丰富了近代史家的治史方法、治史理念等,但也易形成“门户之争”。正如顾颉刚所言“考据者常以史观为浮夸,谈史观者亦以考据为琐碎”[1]。此外,中国近代史学在世界史学中也几无话语权。一些怀有经世情怀的史家深感中国史学发展的不足,寻求多种途径来改变中国史学发展的内外境况。其中比较重要的举措就是倡导成立中国史学会,如1922年“南高”学派的重要成员陈训慈倡导建立全国性的史学团体——中国史学会,陈氏意识到中国史学界存在的一些现实问题,“国中学者对于新学兴趣渐高,而未闻有组织专门学会者。学术不振与专著出版之沈寂(沉寂),实由于此。”[4]陈氏还指出中国史学会创办的重要意义在于“促进实学之研究”“表白中国文化”“增加与保存史料”[4];1929年朱希祖也倡导成立中国史学会,并认为其动机有三:打破孤独讲学的旧习、打破专靠学校来讲史学的旧习、打破史学为政治的附属品[5]。在此期间也出现了诸多以高校为依托的史学会,但这些史学会的任务、宗旨大多没有实现。1936年英国剑桥大学历史学教授田波利来华访学,并与中国京沪各大史学专家商议成立中华史学会,以期能派代表参加1938年在瑞士举办的国际史学会,随即罗家伦、顾颉刚等学者以及一些高等院校史学会投身于筹备中华史学会的建设中,计划总会设于北平[6]。不久之后,全面抗日战争爆发,此事又无果而终。

1937年日军制造“七七”事变后,中国东部的高校逐渐内迁,这为《史学季刊》的创刊提供了客观条件。“七七”事变后,齐鲁大学迁往成都,建临时学舍复课,并逐步复建齐鲁大学国学研究所,由顾颉刚主持事务;同年11月,金陵大学也开始内迁,由南京出发,经重庆返成都。其余的一些高校,如金陵女子文理学院、燕京大学等也迁往成都,一大批高校内迁成都,给成都带来了大量的人才。其中顾颉刚根据国内形势的变化以及对早期中国史学会“失败”原因的反思,计划以创办《史学季刊》为中国史学会的先声,即由《史学季刊》过渡到中国史学会。

在内外因素的影响下,1940年3月顾颉刚联合十余所高校知名的文史学家共同创办《史学季刊》,其留有名者共74人。名单如下:

丁山、王绳祖、王庸、王文元、王文萱、孔德、方壮猷、左舜生、吕思勉、朱谦之、李思纯、李小缘、李源澄、李季谷、吴其昌、吴晗、吴天墀、吴征铸、余文豪、束世澂、何鲁之、何炳松、何士骥、金静庵、金兆梓、周谦冲、周予同、祝同曾、洪殷朴、姜亮夫、范午、徐中舒、翁独健、孙次舟、凌乃锐、唐祖培、张维华、张其昀、张亦僧、陆懋德、商承祚、陈恭禄、陈训慈、陈锡壮、黄文弼、常乃德、贺昌群、冯汉骥、韦润珊、陶元珍、陶元甘、彭举、雷海宗、闻宥、蒙文通、蒙思明、赵曾俦、黎东方、刘继宣、刘节、蒋百幻、蒋天枢、郑寿麟、钱穆、谢承平、缪凤林、穆继波、魏守谟、韩儒林、韩荣森、谭其骧、萧一山、顾颉刚、郦承铨。[7]

《史学季刊》的栏目设置精简,其中设有研究论述、书评、补白、国内外史学消息等栏目。该刊第1卷第2期的文章侧重是研究论述,并未严格遵循第1卷第1期的栏目设置。在其“考证不厌其详,观察不嫌其广”的宗旨指导下,1940年3月印发了第1卷第1期(实际刊发时间应不早于6月),由蒙文通、周谦冲负责编辑,发表了14篇文章,即《古代于阗国都之研究》(黄文弼)、《秦之社会》(蒙文通)、《畿服辨》(束世澂)、《古代四川之文化》(徐中舒)、《瓦寺宣慰司功勋纪略》(索世潘)、《论蛮书所纪白蛮语》(闻宥)、《十七八世纪西欧之华化与中国之欧化》(李思纯)、《现代大学溯源》(何鲁之)、《现代西洋史学之趋势》(周谦冲)、《研究德国史学之准备》(郑寿麟)、《儒家政治思想之变迁》(蒙季甫)、《三国志篇目考》(陶元珍)、《张泳(咏)治蜀事辑》(吴天墀);2篇书评《<史记新校注>(张森楷先生遗嘱)》(彭云生)、《<十九世纪德意志史>四卷》(希纳伯耳);1篇发刊词(顾颉刚);1篇补白《六经图跋(五册石拓表本)》(范午)以及若干条国内外史学消息。1941年3月印发了第1卷第2期,由顾颉刚、张维华负责编辑,共发表17篇文章,即《国史上黄河初次改道与种族之祸》(蒙文通)、《说歹》(李思纯)、《烛影斧声传疑》(吴天墀)、《东晋南朝之学风》(李源澄)、《高齐为鲜卑人考》(胡澱咸)、《中国上古天文学史发凡》(束世澂)、《史记商君列传史料抉原》(孙次舟)、《云南开远仆楋语小考》(闻宥)、《建康实录札记》(陶元珍)、《李鸿章入曾国藩幕府前之曾李关系》(陶元珍)、《俗斋半解录》(王庸)、《今文尚书论自序》(金兆梓)、《两晋南朝之兵户及补兵》(李源澄)、《古希腊人之表决法》(何鲁之)、《个性》(何鲁之)、《咖啡店对于英国社会之影响》(陈锡庄)、《止与麟趾》(朱炳先),这也是该刊印发的最后一期。与此同时,顾颉刚又创办了《责善半月刊》,由齐鲁大学国学研究所《责善半月刊》编辑部编辑发行。相对《史学季刊》而言,《责善半月刊》主要集中于文史类研究,文章收录范围更广,用以弥补《史学季刊》纯史学期刊的不足,可视为其姊妹期刊。

《史学季刊》存在时间短暂,究其原因主要是经费不足以及内部管理制度不完善。1942年2月,顾颉刚在日记中回忆到:“西山(张维华)经管《史学季刊》,竟不报收支账。文通(蒙文通)欲印第三期,向之收款,则诿为七百册查无着落。如此无耻,使我无以对文通、谦冲(周谦冲),故今日去函书铭(刘书铭),责以查询,如无结果则法律解决。”[8]从顾氏的日记中可以看出蒙文通打算印发第三期学术论文,而苦于财务管理不当,无法继续办理下去。此后,关于《史学季刊》复刊之事也不了了之。

二、《史学季刊》的作者群体探析

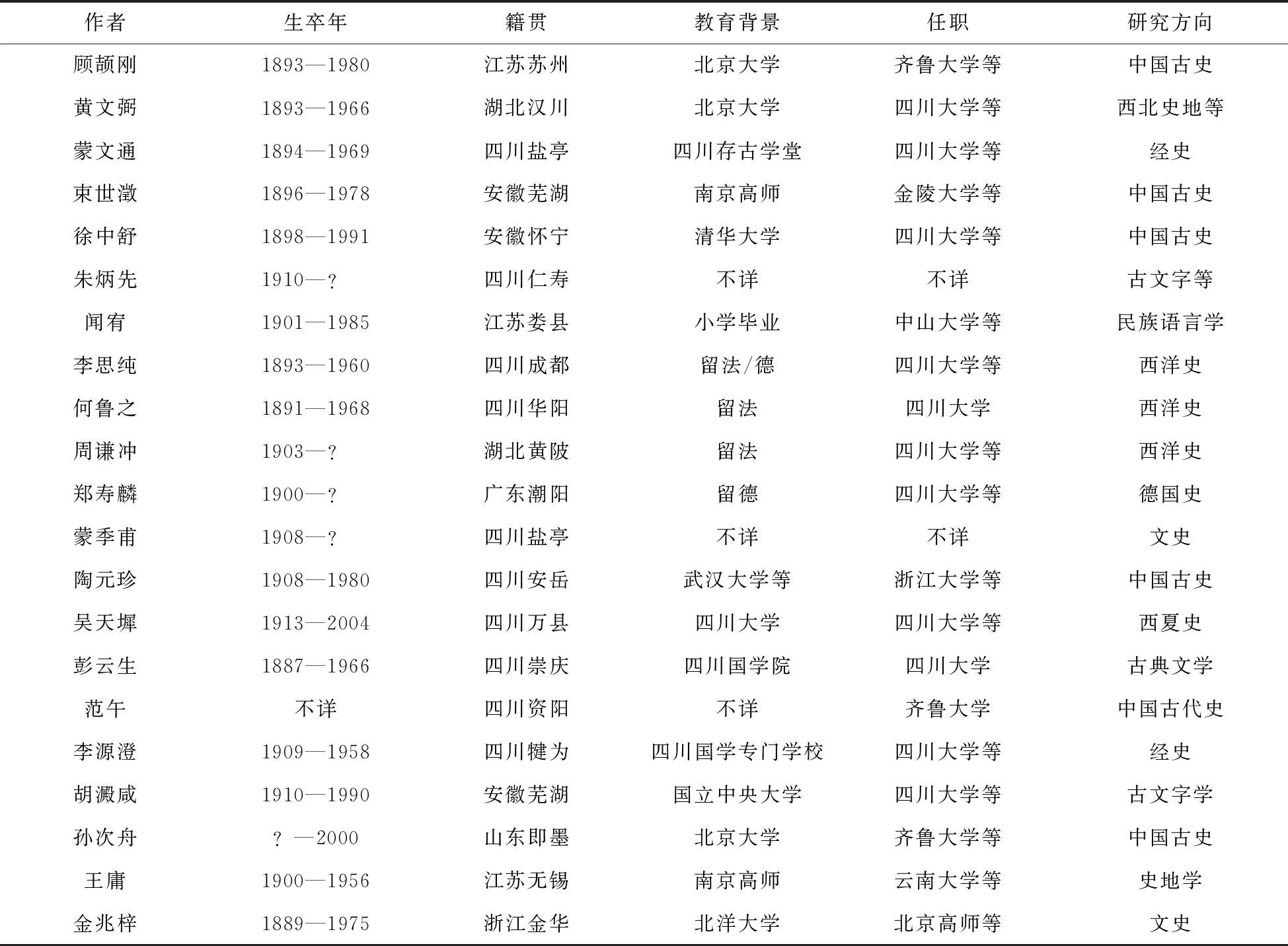

中国早期史学期刊的创办与近代“西学”的输入有直接关系,并在民国中期形成了一大批在学界有影响力的史学期刊。其中在抗战前期影响力较大的有《史地学报》(1921年)、《中央研究院历史语言研究所集刊》(1928年)、《史学年报》(1929年)等;在全面抗战时期有《史学述林》(1941年)、《史地学部丛刊》(1942年)、《史料与史学》(1944年)等。笔者通过梳理《史学季刊》的作者群体时,发现该刊的作者群体几乎为发起者群体,并且与上述史学期刊相比,该刊发起者群体规模之大、学术流派之多,这在中国近代史学期刊办刊中实属罕见。因此,对《史学季刊》的作者群体的探析也是间接对发起者群体的考察,其主要作者群体统计见表1:

表1 《史学季刊》主要作者的教育背景、任职、研究方向等

从史家群体的籍贯分布与任职高校而言,这些史家集中分布于四川和江浙地区,主要任职于四川大学、齐鲁大学、金陵大学等高校。具体而言,川籍史家占据多数,如蒙文通、李思纯、何鲁之、陶元珍、吴天墀、彭云生、李源澄、朱炳先等,且多数有任教于四川大学的经历。其中蒙文通对《史学季刊》的贡献颇多,经常负责编辑、印发等,此外,其治学博洽,在史学、经学、佛学等方面皆有深入钻研。其早年求学四川尊经书院(今四川大学),后又游学于江浙地区,任教于国内多所高校。因此,蒙文通在蜀中学界德高望重,对蜀中学者也多有引领之风,对于推动《史学季刊》的发展是非常重要的。齐鲁大学的文史学者大多是《史学季刊》的主要倡导者,如顾颉刚、张维华、孙次舟等,其中顾颉刚对《史学季刊》的创立具有“筚路蓝缕”之功。顾颉刚早年虽因“古史辨”而出名,其对文史学界的贡献远非如此,如1929年主编《燕京学报》;1934年与谭其骧等人创办《禹贡》;1935年主编《史学集刊》等。因此,顾氏早期的治学、办刊经历推进了《史学季刊》的创刊。金陵大学是晚清时期美国基督教会创办的私立大学,其源远流长。另外,金陵大学的文史学者在发起者群体中也具有一定的地位,如束世澂、韩荣森等史家。概而论之,《史学季刊》是以齐鲁大学为向导,四川大学为依托,金陵大学等高校为支撑的格局;不同地域、高校的史家汇集于蜀地,冲破了地域、机构的藩篱,在客观上推动了中国史学的发展,也给蜀地学风带来新的气息。

从作者群体的教育背景与史学流派来看,这一史家群体更为庞杂。大多数史家接受的是本土教育,如顾颉刚毕业于北京大学、黄文弼毕业于北京大学、徐中舒毕业于清华大学等。少数史家有留学经历,如李思纯留学于法国和德国;何鲁之留学于法国;周谦冲留学于法国;郑寿麟留学于德国等,从而在治学上也偏向于西洋史研究。就史学流派方面而言,《史学季刊》的作者群体是发起者群体的延续,需要透过作者群体来观察发起者群体,从而才能展现出主要的史学流派。其中涉及到“古史辨”学派、“新考订”学派以及“南高”学派等,也有一些发起者、作者并无明显流派之分。这些史学流派之间在治学理念上存在一些差异,如以顾颉刚为中心人物的“古史辨”学派,对中国古史持怀疑态度,强调中国古史是“层累地造成的”;“新考订”学派注重史实的考订,追求历史的真相,如贺昌群等史家。值得一提的是,在诸多流派中,有“南高”学派背景的史家着实不占少数,如陈训慈、张其昀、缪凤林等,这些史家早年以《史地学报》作为媒介,宣传其治学理念,如在早期也倡导成立中国史学会,对中国近代史学的发展产生了深远的影响。因此,尽管这些史家存在流派、观念等方面差异,但在爱国主义思潮与民族主义思潮的引领下,这一作者群体怀着经世致用的共同治学理念,推进中国史学的发展。同时也表明中国近代史学的发展呈现出“合流”的趋势。

三、《史学季刊》的学术特色表达

《史学季刊》在近代史学期刊创办中属于“后起之秀”,但它继承与吸收了中国早期史学期刊的创刊、运行经验,并在抗战客观形势的影响下,逐步形成了自己的学术特色。

(一)注重史实考据

《史学季刊》刊用的文章大多以考据史实为主,凸显了史家深厚的功底,也彰显了抗战时期中国史学思潮的主流。黄文弼在《古代于阗国都之研究》一文中梳理了两汉魏晋时期的于阗国都之名,他认为于阗国都在《汉书》与《后汉书》中作西城,在《后魏书》与《晋书中》作西山城,并根据四周地形之形势认为此为一处。同时参合各方文献,主要以地形与河流为讨论中心,并断言和阗城北四十里之古城阿克斯比尔,即北魏与唐时于阗之西域或西城山。[9]束世澂的《畿服辨》一文利用新出土的甲骨文、吉金文等材料,并参合古代典籍从多方面考证了周秦时期确实有畿服制度且惟有侯、甸二服,并认为侯服在外、甸服在内[10]。蒙文通在《秦之社会》一文中,开篇就考证出“秦之先世出自于戎”[11]。胡澱咸的《高齐为鲜卑人考》通过多方面考证,认为北齐高氏并不是汉人、渤海人一脉,而是鲜卑人[12]。吴天墀的《烛影斧声传疑》从宋太祖之死与宋太宗即位的情形、宋太宗个性与行为的透视、宋太宗对于赵德昭和赵延美的嫉害、金匮之盟的可疑、太祖后裔的复位运动等方面考证,认为宋太宗即位是不正当手段得来的[13]。此外,闻宥的《论蛮书所纪白蛮语》《云南开远仆楋语小考》、陶元珍的《三国志篇目考》《李鸿章入曾国藩幕府前之曾李关系》等均是颇见功底的考史文章。

(二)寄寓现实民族情怀

《史学季刊》刊用的文章是一批心系民族与社会的史家所作,这些文章蕴含着“以史经世”的理念寄寓了现实的民族情怀。徐中舒在《古代四川之文化》一文中寓民族情怀于古代四川文化研究,并强调四川在抗战中的重要地位。徐氏在叙言中言:“今太湖流域既已沦没;则今日抗战建国之资,取赖于四川者。在全国中,实已褒然居首。”[14]又言:“且自武汉失守以后,四川尤为南北交通之枢纽,斯诚后方之重镇。而复兴之所基矣。”[14]最后他总结到:“今日之四川为民族复兴之根据地,其地位之重要,已日臻显著。虽抗战之形势艰难,倍于往昔。然后方之建设事业,亦有长足之进步。吾人稽之往古,衡以近事,其必能完成抗战建国之大业。则可以深信无疑也。”[14]索世潘的《瓦寺宣慰司功勋纪略》一文是冯汉骥在四川汶川县所摘录,其目的是为了警示中国的边事,“故此纪略虽为专纪索氏一家的功勋之书,其实亦一部边疆之战争史也,故急为刊布之,以作注意边事者之参考。”[15]又如郑寿麟在《研究德国史学之准备》言:“德国历代亦曾痛受异族之压力,屡次陷于颠连困苦之中,国运岌岌,不保朝夕,而卒能排除危难,完成复兴之大业,此又足资吾族之楷模者也。”[16]郑氏之文不仅是为中国德史研究提供参考资料,而是因为德国与中国在历史上有异族入侵的共同遭遇。适值抗战时期,更寄寓了深厚的民族情怀。吴天墀在《张泳(咏)治蜀事辑》一文中,认为“蜀于中国,常乱先而治后”[17]的观点是长期对蜀地、蜀人的误解,“历代蜀乱之责,常不在蜀人本身,而系于治蜀之得失:得贤则治,失贤则乱;治则蜀人安以乐;乱则蜀人危而苦”[17]。因此,通过考察北宋张咏的治蜀功绩是为了“雪蜀人之谤”,以“为有政责者所当深长思也”[17],其用意是对当时四川主政者的规劝,用以稳定蜀地政治形势,作为抗战的坚实后盾。此外,《史学季刊》对国内史学的进展也深切关注,这些都是对现实民族情怀的表达。

(三)重视国外史学研究动态

《史学季刊》也重视对西方史学的介绍与引入,具有丰富的国际视野,展现了中国史学研究的开放性与包容性,也是中国史学研究接洽国际史学的重要方式。周谦冲在《现代西洋史学之趋势》一文梳理了西洋史学的发展历程。他认为:西方现代史学滥觞于古希腊;西方现代史学的背景是从希诺多特(希罗多德)到施莱登(斯莱顿);西方现代史学的基础从福尔泰(伏尔泰)到袁克(兰克);最近史学的主要趋势是新思潮之兴起,即经济史与社会史,文化史与科学史,唯物史观与综合史观之兴起。当然,在周氏看来,过去史学方法也在继续改进及传统派政治史著之继续发展[18]。郑寿麟的《研究德国史学之准备》一文在表达民族情怀的同时,也为中国学者研究德国史提供了参考资料。在文中,郑氏从德意志、条顿、日耳曼方面区分了国人对德国的族群认识,并列举了德国重要的历史学家与史学著作、德国史学发展的概况以及德意志历朝年表等,以便中国学者研究参考[16]。值得注意得是,《史学季刊》还设置了“国内外史学消息”一栏,该栏目不仅介绍了国内史学研究的一些现况,而且也着重介绍了国外史学研究状况,如刊登了在波兰华沙举行的国际史学会第八届会议的盛况,从它的筹备工作、登记及出席者、议程、论文的种类、史学思想的趋势、史家合作精神等方面进行了详细的论述[19];栏目中又介绍了世界各国史学期刊表的出版、国际历史目录学年鉴出版第十一卷。此外,该栏目还分门别类的介绍了国际上史学研究的近况,如英国、美国、法国、德国、爱尔兰、意大利、罗马尼亚、斯堪的纳维亚、墨西哥、日本等国家的史学近况。

四、结语

中国近代史学期刊种类繁多,由于各种原因,大多数存在时间过短,但它们在促进中国近代史学转型、发展起着不可忽视的作用。因此,近代史学期刊存在时间的长短不能直接作为衡量它们价值的标准,应将其置身于具体的时空、语境中考察。另外,中国近代史学期刊不仅仅是史学传播的平台或媒介,更重要的是它在运行中与中国近代史家、史学机构、史学流派、史学思想、人才培养等之间的互动关系,能反映出近代中国的时代特征、史学变迁以及发展潮流。在近代大多数的史学期刊中,《史学季刊》有其作为史学期刊的共性,但也具有自身的独特性。《史学季刊》创刊于抗战关键时期,受到了日军全面侵华的客观影响,但根本上还是中国史学发展的内在需求,即由创办《史学季刊》过渡到中国史学会,促进中国史学的发展。与中国近代大多数史学期刊相比,它的发起者群体庞杂,这一群体以四川大学为依托,以《史学季刊》为阵地,表达出共同的“以史经世”理念和治学旨趣,也反映了中国近代史学“合流”的趋势。在学术特色上,《史学期刊》注重史实考证,彰显抗战时期的史学潮流;寄寓民族情怀,传递爱国之情;重视国外史学动态,接洽国际史学研究。当然,《史学季刊》也存在一些问题,例如它的栏目设置“体例不经”,第一期与第二期在栏目上明显有很大出入;内部管理的缺陷导致停刊等。但它无疑反映了抗战时期中国史学发展的趋势以及作者群体的治史理念,虽然因战时的外部环境与不当的内部管理存在时间过短,但它的出现犹如“昙花一现”。