城市病治理的战略哲学处方

2021-07-12史乃聚段培君

史乃聚 段培君

摘要:[目的/意义]在回顾和梳理国际理论和实践经验的基础上,系统分析城市病产生根源、表征、规律,从战略哲学视角对城市病治理提出系统解决方案。[方法/过程]一方面通过系统梳理回顾城市病产生、发展以及国内外的城市病治理实践的经验与启示;另一方面回答了战略哲学对城市病治理何以可能。立足中国当前发展现实,紧扣未来发展大势,用战略哲学原理对城市病进行哲学再思考。[结果/结论]通过对价值遵循、规律遵循和实践遵循三维度的展开剖析,提出了平衡价值理性和工具理性、交换价值和使用价值、主体价值和客体价值、公共空间和私人空间、城市空间和乡村空间、城市空间与产业空间、主要矛盾与次要矛盾、现实发展与未来发展8对哲学关系的解决方案。

关键词:战略哲学 城市病 空间治理 空间正义

分类号:G311

DOI: 10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.2021.03.01

中国经过改革开放后40年的快速发展建设,取得了令人瞩目的成就,尤其是经济成就,GDP一跃成为世界第2,引起了全世界的广泛关注。但对巨大成就乐观的同时,不能忽略为此付出的环境和历史的代价,更不能忽略积累和伴生的系统性的结构矛盾和系统问题,如自然生态恶化、资源枯竭、海平面上升、气候变暖、森林退化等。城市中交通拥堵、房价高涨、主体异化、贫富分化等问题,俗称“城市病”。随着城市化水平的不断提高,城市在国民经济和国家发展中的地位和作用愈趋重要,对城市病的治理和研究显得尤为迫切。

1 战略哲学何以可能

1.1 戰略哲学概念

战略哲学是一门研究战略的共同本质、普遍规律和一般价值的哲学学科,是关于战略价值观和方法论的理论体系,属战略学的形而上学,是战略研究的最高境界。战略哲学是战略学与哲学的交叉学科,是哲学在战略学领域的具体应用,是关于战略领域矛盾运动一般规律的科学,是战略问题和战略理论的哲学观。从战略到战略学再到战略哲学,是战略学理逻辑的自然展开,也是战略实践逻辑的客观要求。战略哲学作为一种思想,自古有之,其演变经历了萌芽、发展和逐渐丰富的漫长过程,但作为一门独立正式学科,还处于初步完善阶段[1]。2011年中央党校战略哲学作为哲学的二级独立学科获教育部正式审批通过,并开始招收博士生和硕士生,意味着战略哲学发展在中国进入新阶段。

1.2 战略哲学与城市化战略

战略哲学的研究对象是关涉根本性、长远性、总体性的战略性问题,回答战略最一般的问题,它研究的基本问题包括什么是战略、战略的本质是什么、战略领域存在哪些一般规律、战略的价值是什么、战略的基本矛盾是什么、人们如何认识和指导战略活动等。战略一词源于军事领域,军事学家克劳塞维茨这样定义战略,“战略是为了达到战争目的而对战斗的应用,因此战略必须为整个军事行动规定一个适应战斗目的的目标,也就是拟定战争计划,并且必须把达到这一目标的一系列行动同这一目标联系起来,也就是拟定各个战局的方案和部署其中的战斗”[2]。中国大百科全书对战略这样界定,“指导战争全局的方略,即指导者为达成战争的政治目的,依据战争规律所制定和采取的准备和实施战争的方针、策略和方法”[3]。毛泽东对战略一词从军事角度也给出了定义,“战略问题是研究战争全局规律的东西,研究带全局性的战争指导规律,是战略学的任务”[4]。但随着时代的进步和社会的发展,战争问题的复杂程度加深,政治、经济、文化等非军事因素深刻影响着战争全局,促使人们重新对战略问题进行思考,提出了融合政治、经济、文化、军事、安全等因素的“大战略”、国家战略、全球战略等概念。战略的涵义被移植到政治、经济、文化、科技、教育、外交、社会发展等领域,其内涵也随着应用领域的扩展而变得越来越广泛[5]。

从另一个角度讲,战略是一种历史现象,也是一种历史实践,本质上讲战略是时代课题和时代实践,是对其所处时代重大问题系统研判和谋划应对的集中体现[6]。城市化战略就是世界各国应对工业化不断深入发展的具体策略,在我国由于城市化水平与工业化水平发展不同步,诱发了一系列的城市社会问题,集中体现在城市空间结构与城市产业结构、城市承载能力与城市负载强度、城市经济单极发展与城市社会均衡发展之间的矛盾上。这些矛盾的产生从根源上看,在于城市化战略本身,一方面由于人们对城市化战略认知的局限,对建设什么样的现代城市认知不清,只能“摸着石头过河”;另一方面对城市化战略如何具体展开,如何建设和发展现代化城市,如何界定城市发展的边界,如何管理现代化的城市,尚没有清晰的认知。这些问题本质上是城市化战略的价值目标与效用手段的统一性结构出现了不协调,是城市化战略的全局系统与局部环节的整体性结构出现了不协调,是城市化战略的预见性与现实的发展性结构出现了不协调。经过40多年的建设,城市化进程已经过半,在取得巨大成就的同时,应开始反思这些矛盾和问题产生的原因,寻求科学系统的解决方案。战略实践产生的问题,只有站在战略视角才可透视问题全部,才可寻找到科学、合理、健康的解决方案。战略哲学是战略的最高境界,无疑提供了最佳视角。

2 城市病理论研究与治理实践

2.1 城市病的产生与发展

18世纪中叶,英国以蒸汽机发明为开端,进行了一系列技术革命,引起了以机器替代人力、以大规模工厂化生产取代个体工场手工生产的一场革命,推动了工业城市的纷纷兴起,如曼彻斯特、伯明翰、利兹等,吸引了众多的人口从农村涌向城市,城市数量和城市规模急剧扩张,城市化水平迅速提高。城市工业的快速发展和人口的急剧集中,很快就超出了城市的承载能力,为城市健康发展带来了严峻挑战。一方面,脱胎于罗马文明的城市,以发展农业为驱动力,形成了农耕文明下的城市体制和空间结构,限制了新资本主义工业发展的要求,二者构成了直接矛盾;另一方面,18世纪经历过城市自治运动①的欧洲城市普遍形成的管理体制,缺乏总体协调和统筹机制,城市管理者思维充满惰性,严重滞后于发展要求。因此,快速增长的市民需求与落后的封建制度下的城市供给和管理水平产生了直接矛盾。公共卫生环境恶化、城市交通拥挤、住房严重不足、公共设施缺乏、城市结构混乱等,引发了住房、环境、疾病、交通、犯罪等一系列社会和生态问题,甚至诱发了某些灾难性的事件,俗称“迈达斯灾祸”②。

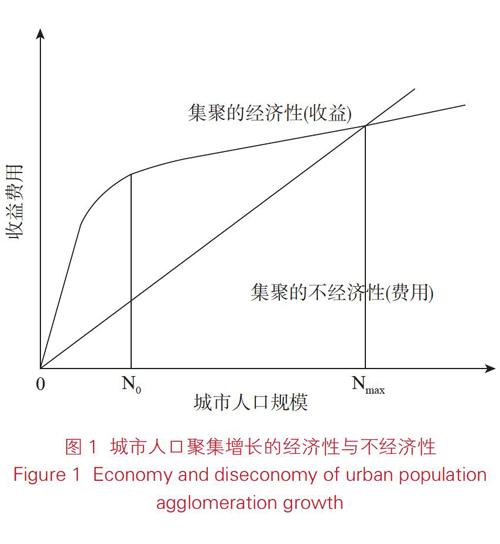

随着工业化和城市化进程的不断发展,19世纪中期的法国、19世纪晚期的美国、21世纪的中国等相继爆发了城市病。城市发展的客观事实说明,城市病与城市的发展阶段密切相关,是城市特定发展阶段的产物,其爆发的根源在于城市设施的供给承载能力与城市发展过程中的负载强度产生的矛盾,不同的发展阶段,随着二者的变化而具有不同表现和特征[7](见图1)。

(1)城市化水平30%以下,这一时期是城市化和工业化初期,城市的主要发展动力源于成熟农业的发展驱动。工业开始萌芽,并缓慢成长,但其发展潜力开始显现,农村少量人口也开始缓慢向城市集中,城市病处在孕育时期。工业与农业、城市与乡镇的关系,处于相对平衡。但由于这一过程具有冗长、缓慢、乏味、冷板的特征,使城市管理者养成较强的思维惰性和简单单一的城市管理体制模式。

(2)城市化水平30%~55%,这一阶段是城市化、工业化过程发展最为迅速的阶段。城市的发展动力主要依赖于要素投入与对自然资源的开发。在科学技术推动下,工业部门生产效率快速提高,相对其他行业表现出了极大优势。作为工业化主阵地的城市,像一个巨大的抽水机,从周边各地虹吸着各种资源要素。在边际效应的影响下,大批的农村乡镇人口涌入城市,一方面为城市发展提供了必需的人力资源,另一方面由于人口激增而给城市基础设施带来了极大压力。在经济利益驱动下,很快逼近甚至突破了城市基础设施的承载力极限。脱胎于农耕制度的城市一时难以适应发展的新要求。思维惰性的城市管理者对城市的快速发展反应迟钝,也难以对新发展要求做出任何回应。各地城市频繁发病,主要表现为交通拥堵、住房紧张、房价飞涨、环境恶化、贫富分化、空气污染、生态破坏、资源浪费等。

(3)城市化水平55%~75%,这一阶段城市发展有赖于要素投入与技术创新混合驱动。随着工业化水平的不断提高,主导社会和城市发展的农业逐步退出主导地位,并由工业和其他行业所替代。随着工业化过程不断深入,农村和乡镇大量人口仍向城市富集,城市基础设施承载力频频告急,城市病进入集中爆发期。但这一阶段除了交通拥堵、环境污染、资源匮乏、生态破坏等问题,也表现出了新特征。首先,绝大部分农村剩余劳动力已经转移到城市中,边际生产率逐步趋近于零,乡镇人员已不再愿意向城市转移,出现了增量衰减现象。其次,由于工业高速发展,积累了一定的资本,城市基础设施条件开始改善,城市承载能力渐渐提高。再次,城市不断向郊区和毗邻地区扩散,改善和提高了该区域的基础设施和公共服务水平,便捷的交通、清洁的环境,吸引了一定量的人员和企业开始向郊区和毗邻地区逆向流动。英国规划大师彼得·霍尔(Peter Hall)称这一过程为逆城市化过程。最后,被抽空的乡村社会开始出现凋敝、衰落。城市设施的改善,城市郊区的发展,转移增量人口的衰减,为城市正常化和城市病愈合创造了条件。

(4)城市化水平75%以上,这一阶段城市发展动力主要依靠创新供给。一方面此时农村大部分人口已经被转移到城市中或实现就近城镇化转移,城市加载趋于极限。另一方面,城乡基础设施在资本和工业支持下不断完善,承载能力不断提高。城市趋于健康正常运转,城市病趋于自愈。率先发展起来的城市开始反哺乡村和生态,乡村社会的基础设施得到了改善,生态环境得到了修复和美化,公共服务水平得到了提高,久离自然的人们开始思念自然、回归自然。城乡进入均衡、协调、共生、融合的发展状态。

2.2 国内外城市病治理实践探索

(1)英国作为现代工业文明和城市文明的先驱,在率先完成了城市化过程的同时,也领先遭遇了城市病的折磨,并从实践和理论两方面对城市病治理进行了卓有成效的探索,积累了丰富的经验和成果。

莫尔(Thomas More, 1478—1535)的理想城市[8],后称为城市“乌托邦”理想③是其中的一种。莫尔的方案有以下要点:一是对城市的面积和人口进行限制;二是要求城市整体布局合理;三是城市的建筑安全美观,结构合理;四是城市重视卫生和健康。欧文的新和谐村方案[9]将城市建设与社会改造联系起来,在技术层面上具有可操作性,为近代城市规划理论和技术手段的发展奠定了基础。白金汉的城市思想[9]融入了国家行政干预的特色,使城市构建中具有理性和机械化色彩,使城市规划发展成为一门科学。霍华德④(Ebenezer Howard, 1850—1928)的田园城市[9],昂温⑤(Raymond Unwin, 1863—1940)的卫星城思想[9]和格迪斯⑥(Patrick Geddes, 1854—1932)的区域规划理论[9]都有积极的贡献。英国政府颁布实施公共卫生法案,通过法律实施城市管理,形成了刚性约束条件,努力规范工商业者和市民的行为,净化了城市环境,改善了城市卫生面貌。

英國的治理探索是开创性的,主要经验是:一,进行了丰富的理论探索,开拓和引领了现代城市规划理论发展;二,理论探索与城市客观实践相结合,取得了富有成效的启示经验;三,对城市管理进行了立法,对城市运行形成刚性约束,规范和引导全体市民和组织的行为。

(2)19世纪中叶法国也面临城市病的煎熬。由于缺乏市政基础设施,城市的生活污水和工业废水通过街道两边的露天排水沟直接进入塞纳河,使得塞纳河发出阵阵恶臭。拥挤狭窄的街道无法承担城市的交通功能和工业生产的需求,落后的城市功能供给,严重制约着商业和现代化工业的发展。1853年巴黎当局决心改变这一现状,由时任塞纳省省长的奥斯曼领导启动了公共财政投资计划,投入巨资用于建设改善巴黎的街道、广场、交通、市政基础设施、公共建筑和公园,奠定了巴黎现在城市的发展框架。

法国的治理探索留给我们的启示是:首先,抓住了矛盾的主要部分,大幅度提高城市基础设施的供给水平,改善市政基础设施的系统功能;其次,法国采用行政干预,强力推行城市功能改造和管理。

(3)美国1920年城市人口超过农村人口占比,城市化水平达51.2%[10],基本实现了城市化。同时城市病爆发,居民住房紧张,生活条件恶劣,贫民窟广泛分布。1879年纽约贫民窟住宅2.1万套,至1900年激增到4.3万套,容纳居民高达150万人,占纽约总人口的近50%。当时城市市政系统滞后,主要依靠露天排水沟和自然河流来解决城市污水的排放问题,城市垃圾随处倾倒,导致霍乱、猩红热等疾病流行,婴幼儿死亡率居高不下。据相关资料统计,19世纪末芝加哥一个区中,每5个婴儿中有3个在未满周岁时夭折[11]。针对此种状况,美国对城市病的治理开始了探索。著名的建筑师丹尼尔·伯纳姆和他的同伴们发表了著名的《芝加哥规划》。他在规划中借鉴了巴黎市政厅的成功治理经验,注意对公共空间和设施的营造,加大对公共领域的投资,修建两英里长的隧道,为城市送来淡水,建成完善的市政供水系统;投资修建长达28英里、用于公共卫生和航运的运河,设置污水处理系统,减少未经处理就排放的污水,改善密西根湖的水体质量;立法机关设立专门的林肯、西方和南方公园委员会。他强调“对广阔的公共场地和建筑进行有序安排,于物质进步而言至关重要”[12]。规划制定参与者的多元化,是丹尼尔·伯纳姆成功的原因之一,包括公园的支持者、商业组织、普通公民、社会团体、工会、设计师、政治家和一批知名人士。芝加哥市市长组建了由328人组成的规划委员会指导和推动规划的实施。在人们的呼吁下,市、州和联邦政府加强了对社会问题的调控和疏导,建立了公共福利委员会,改革市政体制,削弱“城市老板⑦权力”,建立了强市长制、委员会制和城市经理制等多元城市管理体制,提高了政府的管理水平和治理能力。

美国城市病治理的经验启示是:一,大力改善和提高城市基础设施的供给水平;二,改善治理主体结构,实行多元化主体治理,充分发挥城市主体——市民的参与热情,鼓励和支持市民参与城市治理和规划过程;三,利用行政手段,成立专业组织,形成刚性约束与柔性约束双向治理新格局。

(4)21世纪初中国城市病开始显现并逐渐发展。雾霾、水污染、食品安全、交通、住房、环境、医疗、教育等方面的问题,在中国的大中小城市中不同程度地存在。学界对此进行了丰富有益的研究探索。大多数专家学者认为产业结构调整、区域一体化发展、城市群是解决城市病的重要措施。如有学者提出城市病治理可通过3方面手段进行:一是产业结构调整;二是发展新的城市组团,形成“反磁力中心”;三是与周边城市一体化发展,形成城市群[13]。也有学者认为北京大城市病的治理需把疏解人口、产业与疏解非首都功能相结合,疏解非首都功能与强化首都功能相结合,构建产业体系与推动绿色发展相结合,推进交通一体化与区域协调发展相结合[14]。也有学者从公共产品供给视角给出治理处方:第一,改革和完善公共资源配置决策机制;第二,调整公共资源存量布局;第三,新增公共产品投入向中小城市倾斜;第四,大力发展城市和城际交通,尤其是有轨交通[15]。还有学者侧重于从空间角度提出对策:第一,限定城市地理边界扩张,优化城市内部空间结构,实现行政边界、地理边界和经济边界的良性耦合;第二,突破行政边界,加强经济联系,形成一个跨区域的大都市区;第三,把单个城市内部的聚集不经济与城市综合承载力不足问题放在城市群的空间尺度上来解决,健全以城市群为载体的城市间协调机制;第四,城市病治理以市场主导为主,政府引导,实现参与主体的多元化。

中国城市政府在城市病治理方面也做出了丰富的有益尝试。北京市政府从人口调控、功能优化、空间拓展、资源优化、调整结构、环境治理、疏解交通、政府调控等方面做出了积极探索,并积累了丰富的经验[16-17]。武汉市东西湖区政府从疏解人口、疏解交通、超前规划、加强城市文化建设等方面进行了治理尝试[18];上海市政府从破除城乡二元结构、优化城乡规划体系、改革行政管理体制等方面进行治理探索,积累了丰富的经验[19]。深圳市政府通过城市规划转型带动城市转型,为城市病治理积累了经验[20]。

总的来看,中国城市化是伴随着全球化的发展而快速推进的,是西方城市化理论成果与中国城市化具体实践的结合,“处于双重背景之下,一方面是受到西方空间理论的影响,另一方面又必然处于特定的空间与背景之中”[21]。中国的城市发展与欧美的城市具有相似的发展逻辑,由欧美城市发展经验来看,中国城市病的产生似乎是先天孕育的,某种程度可以说它是欧美城市病的一种再现。

国内外城市病治理的經验,为我国城市病的治理提供了有益启示,并引导城市政府对城市病治理进行积极实践。但一方面,当今世界已经进入新的历史时期,正由工业文明向信息生态文明转型发展,城市病治理必须考虑历史背景的变化;另一方面,过往城市病的治理在取得治理成效的同时,效果不尽如人意,需要进一步上升到战略新维度进行分析讨论。

3 城市病治理的战略哲学思考

从以往的理论成果和治理经验看,城市病不仅与城市发展阶段密切相关,还是牵涉城市发展全局性、系统性、长远性的根本问题。城市病的成因既有客观成分,也有主观成分,城市病的表征既有共性表象,也有个体差异。城市病的治理既要着眼于现实,更要发力于未来,既要关注局部当前问题,又要聚焦于发挥系统功能,既要统筹兼顾,又要局部突破,形成层次分明、结构合理、重点突出、关键明确、性能优化的大战略治理体系。

战略哲学是应中国发展现实需求和时代发展要求而诞生的,是面向未来,解决中国当代发展现实问题的人文社会新兴学科,为当前中国社会和城市的发展,正确处理“摸着石头过河”(战略实践)与“顶层系统设计”(战略规划)的关系,以及城市空间实践和城市病治理,提供了可靠有力的科学理论依据。

3.1 城市病治理的价值遵循

价值遵循是战略哲学的核心概念,对整个战略体系的制定有决定性影响。价值遵循是战略目标确定的重要依据,战略目标是价值遵循的集中体现,有什么样的价值偏好,就会制定什么样的战略目标,二者在逻辑上具有内在统一性。

3.1.1 价值理性与工具理性 战略目标是战略制定主体对战略意图的集中体现,持什么样的价值观,就会制定什么样的战略目标。战略目标也是对科学规律和发展实际的深刻反映,战略目标的制定必须是合目的性、合规律性和合实际性三者的辩证统一。以战略总目标为核心形成了分阶段、分层次的目标有机体系,它们环环相扣,彼此联系,相互支撑。战略目标体系是战略实施的关键路标,是评估战略实施成功与否的重要依据。保持目标与手段、价值与工具之间的统一性关系是战略制定的最基本的要求。战略是目标与手段之间经过深思熟虑的一种全面行动规划。目标与手段、价值与工具的不协调、不均衡、不一致,将导致灾难性的后果。战略目标与效用手段的平衡可以分解为两个方面:战略内部的协调一致性——所有手段指向目标,手段之间具有连贯性、互补性,战略资源供应、反馈控制具有一致性,战略阶段设计、过程协调具有衔接性、连续性;战略手段对于目标的效用性——战略手段与目标的配置能以最少的资源取得最大的效用。

工业文明下的城市化战略追求的是经济效益和资本增殖,使城市成为工业化产品——空间的“特殊流水线”。而城市的本质是物质空间、精神空间、社会空间的复合体,是人类的栖居之所,不是单一的生产工具。工业化语境下的城市化战略偏离了城市的本质要求,战略目标脱离了城市发展内在要求,不符合客观规律和发展实际。这种战略目标导向下的战略手段,必定会加速战略目标和价值诉求的扭曲。重新梳理和定位城市化发展的战略目标和价值目标,是城市病成功治理的关键所在。

3.1.2 交换价值与使用价值 在资本逻辑主导的语境下,城市空间的使用价值逐步被交换价值所取代,城市空间作为特殊的商品进行交易流动,即不动产的动产化过程,一时被城市政府认为是城市发展的动力源泉。著名建筑学家吴良镛认为“交换价值和使用价值是区别资本主义与社会主义生产的重要标志,1990年代以来中国快速城镇化过程,实际是一个‘不动产的动产化所推动的资本城镇化过程,而社会主义城市化的总方向应当是‘使用优于‘交换,以满足人们的空间需求为目的”[22]。交换价值和使用价值的平衡关系,投射着城市政府的价值追求到底是对资本的追求还是对城市主体的尊重。当交换价值成为主导价值时,势必引起城市空间资本化和空间的无限扩张,因为这是由资本的本性决定的,空间扩张能为资本增值和经济积累提供便利和条件,无疑会给城市的正常发展带来挑战。平衡使用价值和交换价值的关系,让城市空间为主体服务,回归正常发展逻辑,是建构当代社会主义正义空间和城市病治理的关键措施。

3.1.3 主体价值与客体价值 城市主体与城市客体的关系是城市发展战略制定时必须进行考量权衡的内容,它反映着城市发展战略制定者的价值认知和价值倾向,是影响城市发展全局性、根本性的基本关系,是回答“我是谁”“我为谁发展”的城市本体论问题的关键。著名建筑学家吴良镛先生在有关著作中明确指明了中国当前城市发展价值关怀的偏好和倾向。西方马克思主义学派对此做了深入的研究,指出工业逻辑下的城市建设就是城市资本化、空间商品化的过程,城市的一切都变成了资本的附庸,都是为资本增殖和经济积累服务,由此带来了“主体客体化”“客体主体化”的价值螺旋,客体成为资本积累的容器,主体成为资本增殖的工具。随后就如打开了潘多拉魔盒,产生了一系列的城市社会问题。城市病治理,首先要解决主体与客体的关系问题,建立正确的价值观,把希腊著名先哲普罗泰戈拉提出的“人是万物的尺度”的精神不折不扣地融入到城市建设的各个方面,让城市重返本质,回归于市民主体之中,绽放人性的光辉,体现出人之地位。

3.2 城市病治理的规律遵循

从以往的治理经验和研究成果看,城市病产生、发展、治理有着内在规律。合规律性是战略目标确定的重要遵循,也是战略哲学方法论的基本内容。城市病的治理必须充分借鉴和吸收历史经验,遵循城市发展的客观规律,正确处理公共空间和私人空间、城市空间和乡村空间、空间结构与产业结构的辩证关系。

3.2.1 公共空间与私人空间 一个城市的亲和力和人性化在于对公共空间的关注程度。城市公共空间为主体提供着活动、交流、娱乐的户外场地,它的优劣直接影响着城市活力,有研究成果表明人们在户外逗留的时间越长,大家交流和邂逅的频率就会越高,由此可见公共空间孕育着城市的魅力和生机。公共空间也是城市与人们交流的窗口,“我们塑造城市,同时城市塑造我们”。某种程度上城市对主体的塑造主要通过公共空间对主体的内在作用,所以对城市公共空间的关注正是“人是万物的尺度”的深刻体现。现代主义将城市视为由功能将其各部件独立分开的一个资本生产机器,这种观念主导着现代城市规划活动,专业规划师、交通工程师成为城市的缔造者,而这种功能性的城市割裂了城市空间与城市生活的密切关系,空间构造追求宏大叙事,超尺度的城市道路,体量宏大且高耸入云的建筑物、冰冷豪华夸张的装饰,蔑视着主体的存在。公共空间管理的缺位,似乎成了建筑物尺度夸张的怂恿者。一方面,在资本逻辑主导下,私人空间和商业空间得到了夸张性的扩张,急剧挤占了公共空间的尺度和发展,尤其是城市优质环境周边的空间,本应属于城市全体居民休憩、活动、娱乐的场所,也大多变成了资本的繁殖地——私人领地和商业空间,公共空间成为人人可食的“唐僧肉”,成为资本和机构毫无忌惮侵占的优质标的。公共空间发挥的是使用价值,私人空间代表着交换价值。私人空间是空间资本化的结果,在资本逻辑的主导下,私人空间和商业无限扩大,而公共空间受到严重挑战。城市病的产生一定程度上是公共空间与私人空间关系的错乱,城市病治理必须纠正公共空间与私人空间和商业空间的关系,加大公共空间建设力度,平衡公共空间、私人空间、商业空间的关系,吸引人们走出家门,回归到城市,以增强城市的活力和魅力。

3.2.2 城市空间与乡村空间 城市空间与乡村空间是国土空间系统的重要组成,二者的发展必须服务于国土空间系统健康发展的目标。过去一段时期,城市空间发展一直在国土空间系统中占据着绝对性的主导地位,重城轻乡、重工轻农统治着人们的认知。在这种主导逻辑下,一方面由于城市的巨大虹吸效应,富集了过多的人口资源,超过了城市空间的承载能力,引发了系列城市和社会的问题;另一方面,由于城市空间的无限扩张,乡村的发展空间受到严重挤压,乡村社会资源和人才匮乏,发展严重滞后,局部出现了衰败的现象。在此语境下,形成了城市空间的单极发展,城乡空间结构失衡的状态,诱发了系列的社会问题。城市病的爆发,不仅是城市内部空间的问题,也是城乡空间关系、城市区域空间关系失衡的表现,是国土空间系统内部结构性问题,是作为局部的城市空间与作为整体的国土空间整体性结构的不协调、不一致,是国土空间战略总目标与城市空间局部目标整体性结构的不一致、不协调,是城市空间与乡村空间整体性结构的不一致、不协调。平衡城市空间和乡村空间的发展关系,优化城乡空间结构,是建构新型国土空间结构系统、实施新时代国家空间战略的当务之急、必要之策,也是城市病“内病外治”的一剂良方。近代著名乡建运动倡导者梁漱溟先生对城乡空间关系做了极具东方语汇的詮释——乡村为本,都市为末,乡村与都市不相矛盾,而相沟通,相调和。乡村起来,都市自然繁荣,救济乡村,亦即救济都市[23-24]。重构城市与乡村、城市与城市、乡村与乡村的空间关系,使其因其势、循其序、安其位,形成有机协同、共生共融、可持续的空间有机整体。在中国古代都城建设史上,一直采用“城郭”“京畿”“畿辅”“乡遂”等空间实践,来处理城乡间、区域间的协同发展关系。乡村供养城市,城市反哺乡村,二者共同构成空间有机生态系统。平衡城乡、城镇、城区与郊区的公共服务产品供给关系,加大对乡镇、卫星城、远郊区、毗邻地区的公共产品供给力度。提高对郊区、卫星城、毗邻地区的中小城市的投入,改变原有公共产品重城轻乡、重中心轻边缘的供给结构。加大区域间的互联互通力度,完善基础设施,努力增大各种城市外围集聚空间的磁力效应。充分利用互联网信息技术带来的机遇和变革,加大产业和人口在更大尺度空间内均衡消化,一方面有效缓解中心城区城市病的发病程度,另一方面积极培育和强化城市外围空间的反磁力,推动城市外围集聚空间发展,力图形成配套齐全、功能完备、城乡互动的空间形态。推动城乡空间一体化规划、一体化发展,为城市产能外溢和转移提供环境。

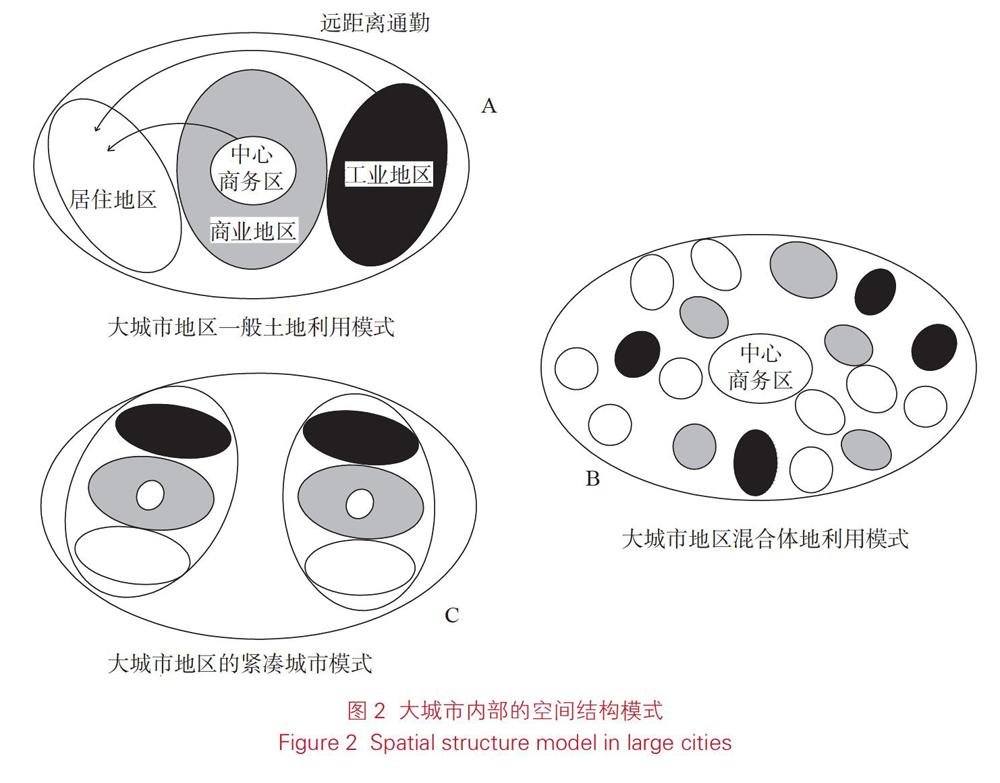

3.2.3 空间结构与产业结构 空间结构与产业结构可谓城市发展的一体两面,产业结构影响着城市的发展动力,空间结构影响着城市的发展质量,二者协同服务于城市的健康发展。但二者具有先天性的矛盾基因,城市的空间结构具有相对静态稳定性,而城市的产业结构会随科技和社会发展而不断变化,具有动态变化性,如何正确处理二者的关系是保证城市健康发展的基础。从历史和国际经验看,城市病的产生大多是城市空间结构相对固化与城市产业结构快速变动而产生矛盾所致,如何保持城市空间结构与城市产业结构的协调同步,是治理城市病的关键所在。首先,根据城市空间结构加大力度调整城市产业结构,使其适应相对稳定的城市空间结构。产业结构的变化与科学技术的发展变革密切相关,产业结构变化是科技水平在社会实践中的具体反映,城市产业结构随科学技术的演进而变革,体现着时代发展的气息。调整和优化城市产业结构,一方面要对科学技术的变革有充分预测和评估,为城市产业结构调整提供科学依据和支撑,另一方面,利用科学技术对城市产业结构中相对落后的行业进行改造升级,以提高城市产业结构的稳定性。其次,提升城市空间规划的前瞻性和灵活性,优化城市空间结构,为城市产业发展提供更灵活、开放、充裕的空间条件。一方面,密切关注科技和产业的发展演变,系统研究未来产业发展的特征,并将其要求的空间特征融入城市空间规划中,以提高城市空间规划的前瞻性和灵活性,构造符合未来产业发展演变要求的空间样态。另一方面,对城市已有空间根据未来产业发展趋势进行升级改造,以提升产业未来发展对城市空间需求的供给能力。最后,在信息技术、共享经济的时代背景下,两化融合、产业升级是当下城市发展的必由之路。一要优化城市内部空间结构(见图2)。提升公共空间、公共设施的供给和投放,改善居住条件和居住环境,严格控制新增建设项目,适当控制建筑密度和建筑高度,在城市平面结构和立体结构中适量留白,为城市设置数量适宜的“眼”,以图城市有充足的“气”。形成疏落有致、虚实相间、层次分明、结构科学的城市空间结构体系。二要优化空间拓展方式。以往单极的、粗放式的、摊大饼式的城市空间扩张模式,是城市病诱发的主要原因。这样的空间发展方式,导致各种资源相对集中,人流、物流、车流等强度和密度激增,给城市设施带来了超限的压力,诱发了城市病节点性的爆发。要改变过去以单核为中心的空间拓展方式,转向多核心、多中心网络状的城市空间结构发展方式。

3.3 城市病治理的实践逻辑

实践即是连接主体与客体的桥梁,也是主体不断认识客体的中间媒介。以往对城市病治理的实践探索,为我们提供了有益的经验和启示。

3.3.1 主要矛盾与次要矛盾 矛盾论是马克思主义哲学的重要内容,是指导实践、把握事物变化规律的重要理论和方法遵循。在以往的城市建设实践中,我们抓住了影响城市发展的主要矛盾,即设施供给不足与人们基本需求之间的矛盾,但忽略了矛盾的转化运动,即主要矛盾与次要矛盾的适时转化规律。城市化初期,城市设施不足或城市设施供给水平低下与人们对设施需求间的矛盾是城市建设和发展的主要矛盾,人们对高质量的设施、环境等条件的需求还处于次要地位,满足基本生存条件是人们的基本要求。但随着人们生活水平和科学素养的不断调高,开始对高品质的设施、优美舒适的环境的供给有了大幅度的需求,这一根本需求的变化,决定着影响城市發展的主要矛盾的变化。不管是工业革命初期的英国,还是工业革命中后期的法国和美国,城市病的爆发都缺少对影响城市发展的主要矛盾变化的关注。马克思主义哲学的矛盾运动规律给我们提供了坚实的理论支撑和方法遵循,在抓住制约城市发展主要矛盾的同时,也要始终关注矛盾的运动变化,城市的建设实践应随着主要矛盾的变化而变化。

3.3.2 现实发展与未来发展 价值理性与工具理性的统一必然体现在现在与未来的发展性关系上,战略体现的是对未来的安排、选择和导向。现在和未来是战略制定对时间的关照,具有不可逆的特征,所以对战略具有特殊的意义。一方面是从当前到未来的预见性关系。城市化战略首先是对现实发展的关注,其次也必须是对未来给予关注的发展性构想。这就需要对科学、技术、人口、文化、思想等领域的未来发展趋势,做出深入细致的研究分析,在科学预见的基础上做出努力。另一方面,不管我们如何预见和分析,未来总有一些不确定的因素落在我们的视野之外,或者原来确定的内容变成了不确定,这就要求我们适时对环境、趋势、对象给予足够关照,根据内外部环境的变化而适时、快速地做出调整。城市化战略提出的历史背景是工业文明和工业逻辑,当下已处于信息生态文明前夜,城市的建设实践和城市病治理必须对这一变化给出足够的关照,在城市空间规划和空间重构中深度融入和体现。

4 结语

城市病产生和治理是一个复杂的历史性过程,这一课题的研究对当代中国城市实践具有现实意义,对建构面向未来的中国空间话语体系具有理论意义。本文的阐述和分析,仅从战略哲学的视角提供了一个新的研究思路,意在抛砖引玉、拓展思路。

参考文献:

[1] 屠春友. 关于战略哲学研究的几个基本问题[J]. 理论前沿, 2005(20): 25-26.

[2] [德]克劳塞维茨. 战争论第1卷[M]. 中国人民解放军军事科学院, 译. 北京: 商务印书馆, 1978: 233.

[3] 中国大百科全书(军事卷Ⅱ)[M]. 北京: 中国大百科全书出版社, 1989: 1214.

[4] 毛泽东选集第1卷[M]. 北京: 人民出版社, 1991: 175.

[5] 屠春友. 什么是战略哲学[N]. 学习时报, 2005-10-24(6).

[6] 辛鸣. 构建新时代的战略哲学[N]. 人民日报, 2018-05-14(16).

[7] 张忠华, 刘飞. 当前我国城市病问题及其治理[J]. 中共济南市委党校学报, 2012(2): 98-99.

[8] BENEVOLO L. The origins of modern town planning[M]. London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1967: 11.

[9] 梁远. 近代英国城市规划与城市病治理研究[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2016: 63-72, 228-247.

[10] 林玲. 城市化与经济发展[M]. 武汉: 湖北人民出版社, 1995: 63.

[11] 杨生茂, 刘绪贻. 美国内战与镀金时代[M]. 北京: 人民出版社, 1980: 300.

[12] BURNHAM D, BENNETT E. Plan of Chicago [M]. New York: Da Capo Press, 1970: 4.

[13] 肖金成. “多中心组团”模式应对“城市病”[N]. 中国社会科学报, 2012-04-09(A07).

[14] 辜胜阻, 何峥. 探索中国特色治理“大城市病”路子[N]. 人民日报, 2015-10-29(7).

[15] 刘成玉,中国“大城市病”诊断与治理新思路-基于公共品供给视角[J]. 中国经济问题, 2012(6): 25-32.

[16] 张卓. 新型城镇化视角下的北京“大城市病”治理研究[J]. 中国名城, 2016(8): 35-40, 70.

[17] 徐颖. 大国首都城市的功能优化与现代化治理经验与启示[C]//新常态: 传承与变革: 2015中国城市规划年会论文集(12区域规划与城市经济). 中国城市规划学会, 贵阳市人民政府, 2015: 9.

[18] 梁智. 大城市郊区“城市病”及其治理: 以武汉市东西湖区吴家山为分析样本[J]. 湖北行政学院学报, 2014(2): 66-70.

[19] 王郁, 张彦洁, 王亚男. “城市病”的表象、体制性成因及其治理路径: 以上海为例[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版), 2014, 22(6): 53-62.

[20] 郑国, 秦波. 论城市转型与城市规划转型: 以深圳为例[J]. 城市发展研究, 2009, 16(3): 31-35, 57.

[21] 童强. 空间哲学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2011: 92.

[22] 武廷海, 张能, 徐斌. 空间共享[M]. 北京: 商务印书馆, 2014: 序.

[23] 吴理财. 近一百年来现代化进程中的中国乡村: 兼论乡村振兴战略中的“乡村”[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2018, 35(3): 15-22.

[24] 梁漱溟. 乡村建设理论[M]. 上海: 上海人民出版社, 2006: 355.

作者贡献说明:

史乃聚:负责构思、撰写;

段培君:方法论指导。

Prescription for Urban Diseases Treatment from the Strategic Philosophy

Shi Naiju Duan Peijun

Strategic Philosophy Department, Party School of the Central Committee of CPC, Beijing 100080

Abstract: [Purpose/significance] On the basis of reviewing and sorting out international theories and practical experience, this paper systematically analyzes the causes, representations and laws of urban disease, and proposes systematic solutions to urban disease treatment from the perspective of strategic philosophy. [Method/process] On the one hand, this paper systematically reviews the emergence and development of urban diseases, as well as the experience and enlightenment of domestic and foreign urban disease treatment. On the other hand, this paper answers the possibility of strategic philosophy to urban disease treatment. Based on the reality of the current development and the trend of future development in China, this paper makes a philosophical reconsideration of urban disease with strategic philosophy thinking. [Result/conclusion] Base on the analysis of inter requirement of value, law, and practice, this paper puts forward some solutions with eight pairs of philosophical relations, including the rationality of value and tool, exchange value and use value, subject value and object value, public space and private space, urban space and rural space, the structure of urban space and industry space, the primary and the secondary contradictions,and the reality and the future development.

Keywords: strategic philosophy urban disease space governance spatial justice

收稿日期:2020-12-29 修回日期:2021-01-29

作者簡介:史乃聚(ORCID:0000-0002-7918-2163), 中央党校(国家行政学院)创新工程乡村振兴课题组副组长,中国发展战略学研究会战略思维与领导力专委会副秘书长,大有战略智库研究员,中央党校(国家行政学院)战略哲学博士后,高级工程师,博士,E-mail:tsinghua_6@126.com;段培君,中央党校(国家行政学院)教授、博士生导师,国家高端智库创新工程首席专家,战略哲学学科奠基开创人,中国发展战略学研究会副理事长,战略思维与领导力专委会主任。