基于生态系统服务视角的生态风险评估及生态修复空间辨识

——以长江源区为例

2021-07-12付梦娣唐文家刘伟玮何跃君朱彦鹏

付梦娣, 唐文家, 刘伟玮, 何跃君, 朱彦鹏,*

1 中国环境科学研究院, 国家环境保护区域生态过程与功能评估重点实验室, 北京 100012

2 青海省生态环境监测中心, 西宁 810007

3 北华航天工业学院, 廊坊 065000

随着生态文明体制改革的不断深入,推动山水林田湖草整体保护、系统修复和综合治理已得到广泛的研究与发展。辨识生态修复空间是进行生态修复与重建的重要前提,有助于实现生态环境的精准治理,有利于维护和提升区域生态系统服务,增进人类福祉。目前生态修复空间辨识研究,多以行政单元[1]、自然保护地[2]或单一生态系统[3- 4]为研究对象,缺乏系统性、整体性考虑,不能正确认识区域生态问题性质及产生的根源,生态修复空间范围及规模的判定缺少科学依据[5]。如何从生态系统整体性和流域系统性出发,构建以问题为导向的生态修复空间辨识指标体系,已成为生态学研究的热点问题之一。在系统梳理生态空间评价理论及相关研究基础上,已有研究在以下三方面取得较大科学共识:①综合考虑自然生态系统结构和功能的完整性,以流域、山体山脉等相对完整的自然地理区域为基本单元开展生态保护修复研究是最合适的[6- 7]。②生态系统服务是联系生态系统过程与社会福祉的有效工具,将其引入到生态风险评价中,在发现问题阶段中可明确保护对象及其属性,在风险分析阶段可联系生态系统结构过程作用,在风险表征阶段及后续阶段能可提供清晰明确的评价结果,加强风险交流和管理[8]。③在科学诊断自然生态系统退化的面积、分布、程度基础上,按照“一块区域、一个问题、一种技术、一项工程”的思路[9],识别生态修复工程的重点区域,精细化制定生态保护修复方案,科学确定工程的布局、任务与时序[10- 11]。

长江是中华民族的母亲河,也是中华民族发展的重要支撑。长江源区占长江流域总面积的7.8%,干流长度占长江总长度的18.6%,多年平均水量占长江流域水资源总量的25%。区域内发育和保持着世界上原始、大面积的高寒生态系统,尤其是冰川雪山、高海拔湿地、高寒草原草甸具有极其重要的水源涵养功能。近几十年,由于受到气候变化与人类活动的共同影响,源区生态系统持续退化,严重威胁着中下游地区的生态安全与可持续发展。为遏制源区生态系统的持续退化,国家实施了青海三江源生态保护和建设一期、二期工程等重大工程,以及退牧还草、退耕还林、天然林资源保护等专项工程。由于缺乏系统性、整体性考虑,工程的实施未能根本性扭转植被退化局面、遏制土壤水蚀增加趋势[12]。本研究围绕长江源区生态保护修复的科学决策和精准施策需要,开展区域主导生态系统服务评估,构建基于生态系统服务逆向转化的生态风险评估模型,综合生态风险评估和植被退化评价结果,识别长江源区生态修复区,以期为青藏高寒区生态系统服务功能维护和提升、退化草地的修复治理提供技术支撑,解决科研成果不落地的问题。

1 研究区概况

长江源区(直门达水文站以上流域)位于青藏高原腹地,平均海拔4716 m,涉及玉树市、杂多县、称多县、治多县、曲麻莱县、格尔木市,总面积14.75万km2(图1)。研究区多年平均气温-5.6—7.8 ℃,平均降水量为286—887.42 mm,年平均径流量约130亿m3,主要源流有当曲、沱沱河、楚玛尔河。草地植被以线叶嵩草(Kobresiacapillifolia)、高山嵩草(Kobresiapygmaea)、和紫花针茅(Stipapurpurea)为主,具有稀疏、低矮、结构简单等特点。野生植物形态以矮小的草本和垫状灌丛为主,乔木有大果圆柏(Sabinatibetica)、青海云杉(Piceacrassifolia)等。国家级重点保护动物有50种,其中国家一级重点保护动物有雪豹(Pantherauncia)、金钱豹(Pantherapardus)、藏羚(Pantholopshodgsonii)等16种,国家二级重点保护动物40种。

图1 长江源区地理位置

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源与处理

①气象数据来源于研究区及其周边气象台站数据,包括气温、相对湿度、降水、蒸发、风速和日照等。各气象站点的潜在蒸散(ET0)采用联合国粮农组织(FAO)1998年对Penman-Monteith模型修订后的版本[13]计算获得。采用ANUSPLIN[14]对气象数据进行空间插值。②雪深数据来源于中国西部环境与生态科学数据中心的中国雪深长时间序列数据集[15]。③土地利用数据来源于青海省多期土地利用遥感监测数据集[16],空间分辨率30 m,时间序列2000年、2015年。④植被指数数据来源于MOD13Q1 16 d合成产品,空间分辨率250 m,时间序列2000—2015年。采用最大值合成法(maximum value composite, MVC)合成研究区逐年NDVI数据[17]。⑤土壤数据来源于青海省土壤信息系统空间数据库。

2.2 研究方法

传统的生态风险评价主要依据是点源性威胁、区域景观格局变化等生态实体特征指标,忽略了与实体功能属性密切相关的人类福祉因素[18]。本文将生态系统服务纳入生态风险评估,结合植被长时序变化趋势分析,在诊断植被退化的面积、分布、程度基础上,识别生态修复工程的重点区域,有利于精细化制定生态保护修复方案。根据研究区生态特征和主要生态问题,选择水源涵养、防风固沙、土壤保持、固碳4种主导生态系统服务,开展2000年、2015年各类生态系统服务评估;基于生态系统服务逆向转化概率和损失量,建立长江源区生态风险等级判定矩阵,形成生态风险评估结果;基于2000—2015年逐年NDVI的趋势检验分析,评价植被退化程度;综合生态风险评估和植被退化评价结果,识别长江源区生态修复优先区。

2.2.1水源涵养功能评估

采用水量平衡方程计算水源涵养量[19],计算公式为:

式中,TQ为总水源涵养量(m3);Pi为降雨量(mm);Ri为地表径流量(mm);ETi为蒸散发量(mm);Ai为i类生态系统的面积(km2);i为研究区第i类生态系统类型;j为研究区生态系统类型数。

2.2.2防风固沙功能评估

采用修正风蚀方程(RWEQ)计算防风固沙量[20-21],计算公式为:

Qsf=SLP-SL

式中,Qsf为防风固沙量(t km-2a-1);SLP为潜在风蚀量(t km-2a-1);SL为实际风蚀量(t km-2a-1)。

2.2.3土壤保持功能评估

采用修正通用水土流失方程(RUSLE)计算土壤保持量[22],计算公式为:

Ac=Ap-Ar=R×K×L×S×(1-C)

式中,Ac为土壤保持量(thm-2a-1);Ap为潜在土壤侵蚀量(thm-2a-1);Ar为实际土壤侵蚀量(thm-2a-1);R为降雨侵蚀力因子(MJ mm hm-2h-1a-1);K为土壤可蚀性因子(t hm2h hm-2MJ-1mm-1);L为坡长因子,S为坡度因子,无量纲;C为土地覆盖和管理因子,无量纲。

2.2.4固碳功能评估

选取NPP作为生态系统固碳功能的表征,采用CASA模型计算NPP[23],计算公式为:

NPP(x,t)=APAR×ε(x,t)

式中,NPP(x,t)为像元x在t月份的净初级生产力(gC/m2);APAR(x,t)为像元x在t月份吸收的光合有效辐射(MJ/m2);ε(x,t)为像元x在t月份的实际光能利用率(gC/MJ)。

2.2.5生态风险评估

对2000年和2015年各类生态系统服务做标准化处理,将各自逆向转化区叠加分析,形成生态系统服务逆向转化概率。如果某一栅格单元内4种生态系统服务的值均发生逆向转化,则该栅格单元逆向转化概率为1;如果有3种生态系统服务发生逆向转化,则该栅格单元逆向转化概率为0.75;以此类推,可判定逆向转化概率0.5、0.25和0。将各类生态系统服务逆向转化物质量叠加,按栅格单元服务物质量大小进行排列,分别将累积服务物质量占前10%、10%—20%、20%—100%的栅格单元划分为轻度损失、中度损失和重度损失3个等级,形成生态系统服务损失量评价结果[24]。借鉴《建设工程项目管理规范》GB/T 50326—2017中的风险等级关系矩阵(表1),综合生态系统服务逆向转化概率和损失量,判定生态风险等级。

表1 基于生态系统服务的生态风险等级判定矩阵

2.2.6植被退化趋势评价

根据《天然草地退化、沙化、盐渍化的分级指标》GB 19377—2003、青藏高原植被退化实际情况和相关研究,选择归一化植被指数(NDVI)作为植被退化的遥感监测指标[25- 26],将长江源区2000—2015年植被退化程度分为3级:未退化、轻度退化、中重度退化[27- 28](表2)。采用Sen+Mann-Kendall趋势检验分析法对长江源区2000—2015年NDVI变化趋势及空间格局进行分析[29- 30]。该方法可以对定量数据的趋势变化进行统计意义上的显著性检验,具有样本不遵从某一特定分布、适用经过删检(删去低于或高于某水平的观测值)、规避误差能力较强等优点[31]。

表2 基于植被覆盖度的植被退化程度分级

Sen趋势度计算公式为:

式中,NDVIi和NDVIj为各栅格第i年和第j年NDVI最大合成值。当β>0时,反映NDVI呈上升趋势,反之为下降趋势。

Mann-Kendall显著性检验计算公式为:

式中,Z为检验结果;s为中间参数。取显著水平α=0.05,Z1-α/2=Z0.975=1.96,|Z|≥1.96呈显著变化,|Z|<1.96呈不显著变化。

3 结果

3.1 生态系统服务

按照生态系统分类体系,长江源区生态系统类型有森林、灌丛、草地、湿地、农田、城镇、荒漠、冰川/永久积雪、裸地9大类。其中草地生态系统面积10.62万km2,占比约72%;森林生态系统面积占比0.2%;灌丛生态系统面积占比2.28%;湿地生态系统面积占比8.8%,大于0.5 km2的湖泊约160个,主要有可可西里湖、西金乌兰湖、库赛湖、卓乃湖、多尔改错、太阳湖等。

2000年、2015年单位面积水源涵养量分别为36.88、30.22 mm,水源涵养总量分别为54.39、44.27亿m3;单位面积防风固沙量分别为28.96、31.52 t/hm2,防风固沙总量分别为4.27亿t、4.65亿t;单位面积土壤保持量分别为12.49、9.63 t/hm2,土壤保持总量分别为1.84、1.42亿t;NPP分别为87.91、88.34 g Cm-2a-1, NPP总量分别为1296.4万t、1302.74万t。总体上,长江源区生态系统服务空间分布具有明显的地区差异性,呈现从西北部向东南部增加的趋势(图2)。东南部河谷阶地、冻融平原的单位面积生态系统功能量较大,西南部高山、极高山次之,北部相对平缓的山前冲积扇、高山河谷滩地、湖盆滩地单位面积生态系统功能量较小。

3.2 生态风险评估

生态系统服务逆向转化高、中、低概率区域占比分别为49.18%、39.17、11.65%,呈现从南至北降低的趋势。生态系统服务轻度、中度、重度损失区域占比分别为72.77%、20.56%、6.67%,东南部河谷阶地、冻融平原和西南部高山、极高山生态系统服务损失量较大。综合评估结果表明,长江源区基于生态系统服务的生态风险以1、2、3级中低风险为主。其中生态风险1级区面积1.63万km2,占比11.07%;2级区面积5.62万km2,占比38.14%;3级区面积3.72万km2,占比25.2%。生态风险等级最高的5级区面积0.92万km2,占比仅6.24%,集中分布于称多、玉树和唐古拉山。4级区面积2.85万km2,占比19.35%。不同风险等级呈圈层递减的分布格局(图3)。

图3 长江源区生态风险等级空间分布图

3.3 植被退化趋势评价

受气候变化和人类活动的双重影响,2000—2015年长江源区NDVI呈逐渐增加趋势,增长率为0.013%/a。植被改善区域(Sen>0)面积8.16万km2,占比55.02%;不显著变化区域(Sen=0)面积0.76万km2,占比5.16%;植被退化区域(Sen<0)面积5.9万km2,占比39.82%。综合Sen+Mann-Kendall趋势检验分析结果,未退化草地面积14.46万km2,占比98.09%。但是部分地区存在着显著退化现象,中重度退化草地面积1605.12 km2,占比1.09%;轻度退化草地面积1216.37 km2,占比0.82%(图4)。

图4 2000—2015年长江源区植被退化等级空间分布图

3.4 生态修复优先区识别

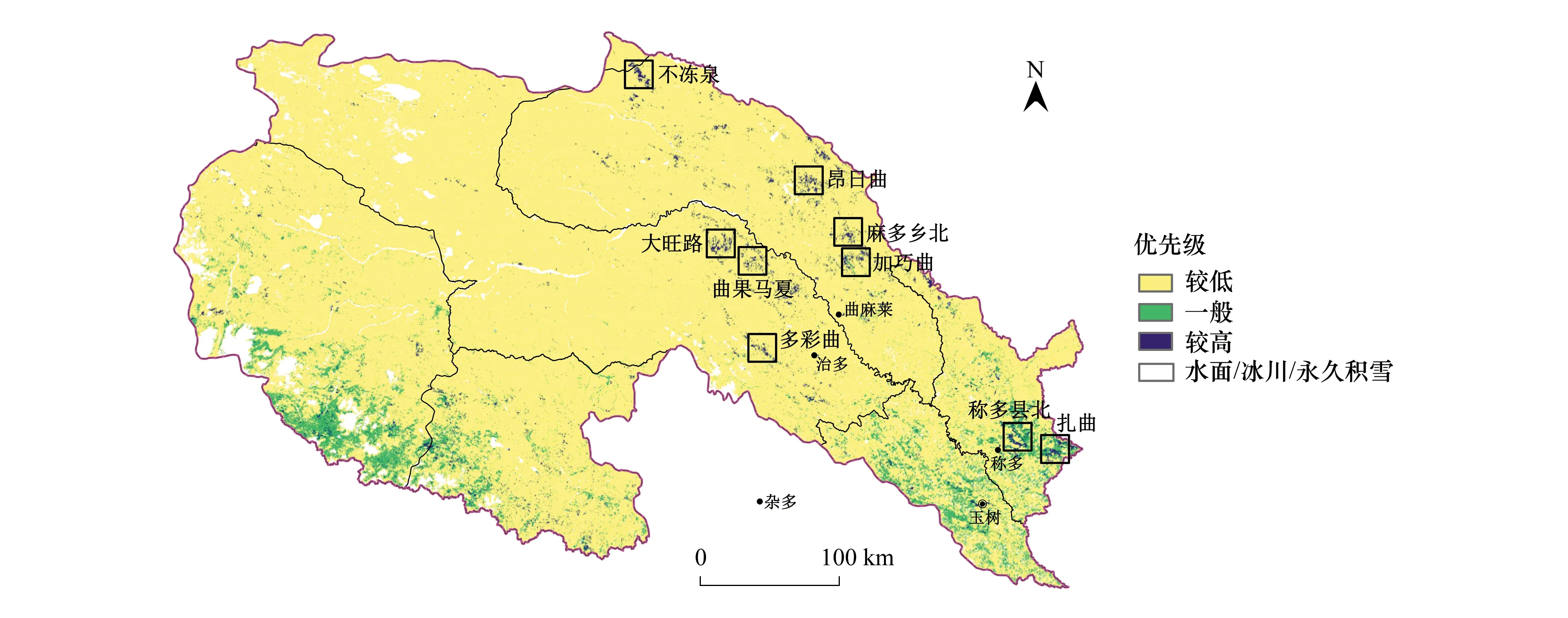

采用综合指数法,对生态风险评估和植被退化评价结果进行等权重叠加,获得长江源区生态修复优先区评价结果。采用ArcGIS中Natural Breaks聚类方法,对评价结果进行分级。对优先级较高区域进行聚合操作(ArcGIS中aggregate polygon),得到完整连片的生态修复优先区(图5)。优先级较低的区域面积为13.59万km2,占比92.16%;一般的区域面积为0.87万km2,占比5.93%;较高的区域面积为0.28万km2,占比1.92%,主要有不冻泉(67.22 km2)、昂日曲(55.64 km2)、麻多乡北(32.24 km2)、加巧曲(51.42 km2)、大旺路(50.21 km2)、曲果马夏(35.18 km2)、多彩曲(24.9 km2)、称多县北(46.16 km2)、扎曲(30.78 km2)等地块。

图5 长江源区生态修复优先区空间分布图

4 讨论

基于山水林田湖草生命共同体理念,以维护和提升区域重要生态系统服务为目标,构建了基于生态系统服务逆向转化的生态风险评估模型,结合植被退化评价结果,识别了长江源区生态修复优先区。对于优先级较低的区域,严格实行草畜平衡政策,使人畜与自然环境承载力相协调,实行季节性休牧和轮牧,加强保护措施,促进生态系统自然恢复。对于优先级一般的区域,以自然修复为主、生物措施与工程措施相结合,治理黑土滩、沙化土地、水土流失,实现生态系统的格局优化、系统稳定和功能提升,促进区域生物多样性的恢复。修复期间实施严格的禁牧制度,待恢复后开展休牧、轮牧形式的适度利用,并加强严格保护。对于优先级较高区域,实施严格封禁措施。根据植被退化程度和立地条件,分别实施沙化地修复、黑土滩修复、草原有害生物防控工程等人工干预和保护措施,使生态系统得到有效恢复。其中,针对不同沙化土地类型,采取封沙育林育草、人工造林种草、工程治沙、复合治沙等多种措施,促进沙生植被恢复,遏制流沙危害。

青藏高原现有的草原、灌丛、森林等植被是在长期严酷的自然环境下形成的,在维持生态系统服务、保障区域生态安全格局和响应全球气候变化等方面发挥着重要的作用[32]。本文将生态系统服务纳入生态风险评估,构建的青藏高原生态修复空间辨识框架能为流域尺度生态安全格局构建、退化生态系统的修复治理提供研究思路和技术途径。建议围绕以下方面开展深入研究:①目前基于生态系统服务的生态风险评估以回顾性评估为主,需结合研究区生态特征和主要生态问题,开展动态的生态风险评估,模拟不同驱动因素、管控措施情景下生态系统服务的时空演变,进而提高风险管理的效率。②基于遥感的植被长时序变化特征分析实现了退化生态系统的定量化、可视化评价,需深入开展气候变化和人类活动对退化生态系统的影响机制及定量模拟研究,以期对退化生态系统的驱动因素实现精准管控。③从布局优化、系统稳定、功能提升等方面筛选生态评估指标和方法,构建适用于不同区域的生态保护修复技术体系,并推动多尺度评价结果的融合与应用。

5 结论

(1)长江源区生态系统单位面积水源涵养量、土壤保持量分别下降18.06%、22.9%,单位面积防风固沙量增加8.84%,NPP未发生显著变化。生态系统服务空间分布上呈现从西北部向东南部增加的趋势。

(2)长江源区生态风险以1、2、3级中低风险为主,面积占比共计74.41%;4级区占比19.35%;5级区占比仅6.24%,集中分布于称多、玉树和唐古拉山。不同风险等级呈圈层递减的分布格局。

(3)2000—2015年长江源区NDVI增长率为0.013%/a。绝大部分植被未发生退化,仅有部分地区存在着不同程度退化现象。其中,中重度退化面积占比1.09%;轻度退化面积占比0.82%。

(4)对于生态恢复优先级较低的区域,严格实行草畜平衡政策;对于优先级一般的区域,以自然修复为主、辅以人工修复,治理黑土滩、沙化土地、水土流失,修复期间禁牧,待恢复后进行划区轮牧和草畜平衡管理;对于昂日曲、麻多乡北、加巧曲等优先级高的地块,严格封禁,根据植被退化程度和立地条件,分别实施沙化地修复、黑土滩修复、草原有害生物防控工程等人工干预和保护措施。