典型历史遗留无主尾矿库环境治理工程实例①

2021-07-12石竹,袁江,邵伟

石 竹,袁 江,邵 伟

(1.湖南省生态环境事务中心,湖南 长沙 410007;2.湖南省环境保护科学研究院,湖南 长沙 410007)

尾矿库是矿业企业的重要生产设施,但从环保和安全角度来讲也是重大的污染源和危险源[1]。据全国大中城市固体废物污染环境防治年报统计,2018年城市尾矿年产生量达8.8亿吨,占一般固体废物产生量的27.4%[2]。据原国家安监总局统计,2015年底我国尾矿库数量共8 869座[3]。截至2014年底,全国危库、险库、病库数量为772座[4]。人们把尾矿库的危害列为95种重大灾害中的第18位[5],仅次于地震、霍乱、洪水和氢弹爆炸等灾害。近年来,由尾矿库引起的水污染、土壤污染、大气污染等环境污染问题及区域生态安全问题逐渐受到人们的重视[6]。

无主尾矿库属于历史遗留尾矿库,一般建设使用时间久远,现属于长期闲置、无人管理的尾矿库,且存在尾矿库建设时无正规设计、初期坝设计与施工不规范、堆积坝堆筑不规范、排洪设施不健全、滩面不平整、粉尘污染、管理不到位等问题[7]。故应对尾矿库尤其是无主尾矿库加快治理进度,防范风险隐患。本文以某典型历史遗留无主尾矿库环境治理为例,探讨无主尾矿库污染综合整治及生态恢复方法,为全国众多类似尾矿库治理提供借鉴。

1 某矿山遗留尾矿库概况

1.1 遗留尾矿库概况

湖南省某县铅锌矿始建于20世纪60年代初,系国有矿山。1992年因资源枯竭无开采价值而停产,留有尾矿库一座,库存含铅、锌尾砂75万吨。该库在离原铅锌矿选厂500 m处的山谷中,三面环山,山坡呈直线型或者凹型,山坡与周围的平地逐渐过渡,形成山麓地带,周围植被覆盖比较充分。

尾矿库库区面积约16 000 m2,尾矿库坝高70 m、坝顶长90 m、坝顶宽20 m,由主坝和副坝两部分组成,坝体构成主要是黏土,采用人工堆筑子坝,堆积方式为上游冲积法。第一期设计尾砂坝高度约25 m,第二期坝高约45 m,尾砂坝标高175 m,尾砂堆放平面标高168 m,坝顶宽20 m,总库容为112×104m3,为四等库。遗留尾矿已废弃近20年,库周边现有7个村,1 582户居民。该库长期未整治,对下游居民产生了居住安全、饮用水安全等隐患,已成为当地一大环境安全隐患问题。

1.2 存在的主要问题

1.2.1 尾矿库建设不规范

根据现有规范要求,尾矿库的建设应遵循设计、建设、验收、投产运行的程序进行。但该尾矿库始建于20世纪60年代初,当时人们对尾矿库的建设、安全等方面认识较片面,仅重点关注企业生产及经济效益,因此尾矿库建设期间主要由企业凭经验自主设计施工,只要能满足企业日常使用即可,忽略了相关的配套设施建设,如未留监测井、边坡堆放不规范等,导致尾矿库投入使用后存在环境及安全隐患。

1.2.2 尾砂堆筑不规范

遗留尾矿库采用上游法堆筑,历史堆筑过程中存在坝坡堆积过陡现象,且堆放后未采取土石覆盖等边坡防护工作,导致堆放的尾砂裸露,长期堆放可能导致出现滑坡现象。

1.2.3 库周截排洪设施失去排洪功能

经现场踏勘和安监部门出具的安全评价报告,初期坝为浆砌石重力坝,断面为梯形坝体,导渗设施降低了浸润线,提高了坝的稳定性。后期拦砂坝采用黏土坝,坝体外坡已长满灌木和杂草,未发现沉陷、裂缝、管涌、流土等现象,坝体较稳定。但库区周边截洪设施因常年失修,已失去截洪沟功能,致使库区雨期汇水全部进入库内(见图1),增大了库内积水并加剧对库内尾砂的冲刷,威胁库体的稳定性。库底排水涵洞有渗水排出,仍发挥正常排水功能(见图2)。通过对排水进行取样检测,尾矿库渗出水中Pb、Cd、Zn、As、Cr6+监测浓度均未超过《污水综合排放标准》GB8978—1996中表1和表4一级标准限值。

图1 尾矿库库内积水

图2 排水涵洞

1.2.4 尾矿库未封场闭库,存在环境安全隐患

尾矿库现状见图3。尾矿库遗留选矿尾砂的水浸、酸浸实验结果显示,尾砂属于一般一类固废。由于尾矿库废弃时间较长,天气干燥时,干滩面会产生含重金属的扬尘,破坏周围大气环境。尾矿坝下方土壤监测结果显示,砷、铅含量分别超过《土壤环境质量标准》(GB15618—1995)旱地二级标准(6.5<pH<7.5)标准限值0.93倍、2.12倍,说明尽管渗滤液达标排放,遗留尾砂属性鉴别为一般一类固废,但由于尾矿库未闭库,且重金属不可降解性,含重金属尾砂、渗滤液长期随扬尘、地表径流进入周边环境中,可以在水体底泥及土壤中不断富集,长此以往会对周边环境造成较大安全隐患。

图3 尾矿库现状

2 尾矿库治理工程

2.1 库体周边陡坡防护工程

为保证库体周边边坡稳定,须对陡坡面进行修整,清除坡面的松散浮石、碎石和杂物,排除落石隐患;在坡面整理出大小不一的平台,均匀分布在整个坡面。自上而下分级对库体周边边坡进行清方削坡,边清边用全站仪跟踪测量,并校正坡比1∶1。库体周边陡坡经修整后采用M7.5浆砌片石护坡,护坡墙高3~4 m、墙顶宽0.5~0.7 m,坡脚设C15混凝土脚墙。浆砌片石护坡墙使用的单个片石石料厚度大于15 cm,镶面材料应尺寸稍大并具有较平整表面,角隅处使用较大石料,砂浆捣实饱满,所有石料分层砌筑。

2.2 截排洪建设工程

为防止沟内与边坡汇水、库内雨水径流对坝体的冲刷,在库区周边新建截排洪沟。使库外汇水及库内产生的地表径流均能通过截水沟排出库外。根据《城市防洪标准》(GB50201—94),按20年一遇设防,即设计频率为5%,安全超高值0.4 m,抗震设防烈度为7度。排洪渠为宽100 cm、深100 cm的矩形断面浆砌石截水沟,总长约2 000 m。采用M7.5浆砌石断面结构,砌筑石料采用质地均匀、耐风化和耐浸蚀、等级不低于30#、长与厚分别不小于30 cm和20 cm的毛块石,砌石要放置平稳,分层错缝叠砌,不得水平通缝。采用1∶2水泥砂浆勾平缝,每隔20 m设置一道沉降缝,缝宽2 cm。

坝顶两端分别开挖沟渠,砌筑浆砌片石排洪沟,一端连接库体周边截洪沟,一端连接坝坡排水管。排洪沟采用宽100 cm、深100 cm矩形断面,总长40 m。

坝的两侧分别开挖坡比1∶1沟渠铺设排洪管,接往坝下游小溪。排洪管采用D219电焊钢管,长520 m。排洪管出口处建设2 m×2 m×2 m(长×宽×高)钢筋混凝土消力池2座。

2.3 库体封场覆盖工程

用挖掘机、推土机将库内受雨水冲刷和非法挖掘形成的凹凸处修整平整,并适当密实。修整平整后,库体表面沿库纵向从库内向坝顶成0.5%的下坡,沿库横向由南向北设0.5%的坡度,使沟内产生的地表径流通过排水沟排出。库体干滩经修整后,库体表面进行防渗处理,防渗层由0.6 m厚压实黏土层和1.5 mm HDPE防渗膜构成。防渗处理可以减少大气降雨进入库区内,从而减少渗漏液的产生量,达到重金属减排和提高库体稳定性的目的。

黏土层上铺设300 mm卵石作疏水层,在尾砂库四周设置雨水排水盲沟,沟内铺设排水管,地表水入渗至防渗层后,在疏水层内沿场顶坡度流进宽20 cm、深20 cm浆砌石矩形盲沟(1 500 m),经排水管引到截洪沟排出库体外。

疏水层上覆盖厚0.5 m的回填土层,为防止雨水冲刷,在表层覆盖营养土壤并种植草或小灌木。种植的植物应选择根系较浅,对水分要求中等,草质较好,耐沙且对重金属有较好的吸收、固化、吸附、抗性作用的中生草类。本工程选用的小乔木种子为银合欢,草种为狗牙根、高羊茅,小灌木种子为刺槐,各种子配比为1∶2∶2∶1。

2.4 观测井新建工程

为了尾砂库安全运行,在尾库坝前3 m处设置观测井一座,监测库内排水系统是否正常运行。采用钻机钻孔成井,深约70.5 m、孔径800 mm。观测井进入尾砂库底第一隔水层0.5 m左右,不揭穿。观测井过滤器采用直径75 mm的PVC管,管壁沿径向4等分开直径8 mm孔,纵距80 mm,孔眼分布呈梅花状,外包2层60目(0.42 mm)尼龙丝网作为过滤层。过滤管长度不小于含水层厚度1/2。井管安置好后,首先填滤水砾,填至含水层的上界面;接着填入海带黏土混合料约70 cm;再填入黄泥球3 m左右,其余部分填入黏土。观测井内安装自动排水系统,当观测井中水位超过1.5 m时,潜水泵自动开启,排出观测井水,并由尾砂库排洪设施排往尾砂库下游。

3 尾矿库治理成效

3.1 工程完成情况

该治理项目总投资1 100万元,利用国家支持资金700万元,当地政府自筹资金400万元。项目完成1年多,已通过省市环保部门的竣工验收。项目完成后,尾矿库整体环境、安全得到极大改善:遗留尾矿库周边陡坡安全问题已解决,消除了滑坡、塌方等安全隐患;截排洪设施大大减少了流入尾矿库汇水水量,减少了库内积水对库内尾砂的冲刷,保证了库体的稳定性;库体铺设的防渗层杜绝了地表水进入尾矿库发生淋溶现象,保障了区域地表水水质;库体封场消除了裸露表面,解决了干滩面扬尘污染问题,极大改善了区域整体生态环境。

3.2 地下水环境监测情况

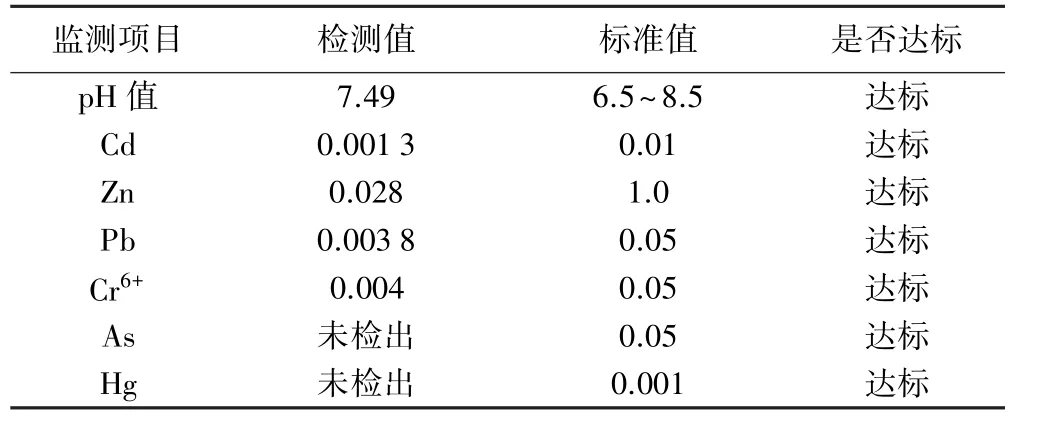

项目完成1年多,对布设的地下水观测井采样分析,地下水各项指标均达到《地下水质量标准》(GB/T 14848—93)三类标准限值要求,监测结果详见表1。

表1 地下水环境质量监测结果统计(mg/kg)

3.3 渗滤液收集池水质情况

由于施工过程中,截洪沟修建、植被恢复等均为耗水工序,渗滤液收集池中废水已经全部综合利用。人工防渗施工完成后,截排洪系统将库区雨水排至库外,而且由于库内尾砂含水量较少,封场闭库至验收时未有渗滤液排出,故未做监测。类比观测井水质及尾砂水浸数据,渗滤液水质超标的可能性不大,但仍需进行长期关注,强化监测并做好相关应急预案。

4 典型遗留尾矿库治理有关问题探讨

4.1 关于遗留尾矿库治理的统筹考虑问题

2007年5月,国家安全监管总局、国家发展改革委、国土资源部、原环保总局等4部门联合印发《关于印发开展尾矿库专项整治行动工作方案的通知》(安监总管一〔2007〕112号)以来,全国持续开展了尾矿库专项整治行动。2013年,国家安全监管总局、国家发改委联合下发了《关于报送无主尾矿库隐患综合治理项目实施方案》,支持了一批无主尾矿库隐患综合治理项目。在治理资金有限的情况下,往往只侧重于安全治理而忽视了环境污染治理。但由于尾矿库集中堆存的特性,已成为各地的安全隐患源和重点污染源,需要各部门联合行动,统筹治理,而不仅仅偏重于安全方面的治理。

4.2 关于防渗封场闭库问题及封场闭库后渗滤液处置问题

按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599—2001),“对于I类固废填埋场,封场闭库时表面应覆一层天然土壤,其厚度视固体废物的颗粒度大小和拟种植物种类确定。Ⅱ类场封场时表面应覆土二层,第一层为阻隔层,覆20~45 cm厚的黏土,并压实,第二层为覆盖层,覆天然土壤,以利植物生长,其厚度视栽种植物种类而定”。尽管该项目尾砂属于一般一类固废,但由于重金属不可降解性,为了防止地下水污染,减轻对周边环境的影响,采取了人工防渗方式,并在人工防渗基础上进行了2层覆土,配合截排设施的建设,基本杜绝了渗滤液的产生。

按照现行填埋场管理规程,运行填埋场必须配置渗滤液处理设施,但对于遗留尾矿库尤其是封场闭库后的尾矿库是否必要配置渗滤液处理设施未有明确规定。根据工程实践,经过人工防渗及多层附土配合截洪设施建设,少有渗滤液产生,建设的渗滤液处理设施基本未使用,且对于遗留无主尾矿库而言,即便建成,也难以长期投入稳定运行。但为防范风险仍须配置渗滤液收集池,并强化监管,做好相关应急预案工作。

4.3 关于封场闭库后尾矿库复垦问题

本工程在人工防渗层上覆土1.1 m,基本满足尾矿库复垦要求,但由于采取了人工防渗,为保证防渗层安全性,防止植物根系破坏,目前仅选择种植根系较浅,对水分要求中等,草质较好,耐沙且对重金属有较好的吸收、固化、吸附、抗性作用的中生草类及其他观赏苗木。下一步,为充分利用土地,增加经济效益,可探索种植经济作物,如小麦、玉米、大豆、芝麻、花生等。

5 结 语

1)历史遗留尾矿库已成为各地安全隐患源和重点污染源,长期闲置、无人管理,将污染周边水体、土壤、大气等环境。

2)尾矿库整治过程中需统筹考虑安全问题及环境问题。

3)针对某无主尾矿库,采用清方削坡、建设截排洪设施、实施封场覆盖工程、新建观测井等措施进行整治,取得显著成效。该尾矿库治理经验可为我国同类工程提供借鉴参考。