元代《市舶则法》的演变及其“官法同构”现象

2021-07-12陈佳臻

■陈佳臻

元朝在宋朝的基础上进一步完善国家对航海贸易事务的管理,在设立统一管理机构市舶司的同时,又先后在至元三十年和延祐元年出台了《市舶则法》。“延祐市舶法”是在“至元市舶法”的基础上形成,从出台之日至元末,大体沿用始终,并在具体运作中以通例形式加以发展补充。元代《市舶则法》具有“官法同构”特征,通过规范市舶司官吏及其他“官”的权利义务,确保元朝航海贸易事务的良性运作,并进而实现规范“民”的效果。这一法律规定属于对外管理章程,其主要目的在于约束元朝官民,确保海外贸易能为国家和民众谋取利益,而不在谋求海上霸权,因此就这个意义讲,《市舶则法》可被视为元朝对外政策由军事向商业转变的标志。

“官法同构”是朱勇在《论中国古代的“六事法体系”》《官法同构:中国古代的大国治理之路》等一系列文章中,提出并作阐释的中国古代官制、法制的一种基本建构模式。①这一模式认为,中国古代社会主要由君主、官吏、民众三类社会群体所构建的五种社会关系——君官关系、君民关系、官官关系、官民关系及民民关系组成。其中,官吏作为承上启下的社会群体,在这数对社会关系中位居最要。而中国古代法律体系的建构,是这些社会群体彼此互动关系的文本规范和体现,其中尤其体现出因事设官、因官立法的“官法同构”特征:一方面,根据国家治理、社会管理的需要设立官职;另一方面通过制定法律,规制所设立的各类职官的职掌责任及程序方式。基于这一特征,“官法同构”模式主张以“治官”为切入点,通过“治官”以达“治民”效果,进而实现“治官”与“治民”的双重目标。该模式对进一步加深对中国古代政治运作的了解和认识具有非常重要的意义。在这一视域下,对传统法律文本的重新审视和再思考,不仅具有进一步检讨历史本身的意义,对我国法律史话语体系的构建也有重要的推进作用。

关于元代海外贸易的研究,成果丰硕,不胜枚举。仅就专涉元代《市舶则法》的研究成果而言,首推陈高华与吴泰的《宋元时期的海外贸易》、喻常森的《元代海外贸易》,以及高荣盛的《元代海外贸易研究》诸著对元代海外贸易的研究着力最深,高氏《元代海外贸易研究》甚至辟有专章研究元代的《市舶则法》。此外,从法律文本出发对元代《市舶则法》的探究成果,还有王杰的《中国元代海事法规试探》、俞世峰与李远的《宋元时期海上运输法中的国际私法规则研究——以〈市舶条法〉为视角》和张耀华的《〈至元市舶则法〉中的整治腐败条款》等文章。②其余研究成果尚多,兹不枚举。不过,从学界总体的研究情况看,对元代《市舶则法》的研究时间大多较早,在2003年《至正条格》发现之后,从法律文本的角度进一步探讨其在元代中后期的适用情况的成果则尚未见到。本文拟结合《至正条格》所载《市舶则法》及相关内容,探讨元代海外贸易最重要的法律文本《市舶则法》在元代中后期的演变情况,以及在“官法同构”视域下这一法律文本带来的启示意义。

一、元代海外贸易及《市舶则法》的发展变迁

无论就海外贸易规模、商品种类,抑或社会管理、法律制定,又或记载海外见闻的诸多问世作品来看,中国古代的海外贸易在宋元时期达到巅峰状态,应该是一个不容置疑的结论。

据前述研究成果,在两宋时期,与我国发生海上贸易往来的海外政权就多达五六十个,而元代则在此之上又有进一步发展。元人汪大渊所著《岛夷志略》,就记载贸易往来对象近百个[1](P1-3),《大德南海志》中更是载有贸易对象多达140多个。[2](P29-40)商品种类方面,南宋绍兴十一年(1141)的户部文书载各市舶司进口货物多达330余种,元代虽无官方文书明细记载,但从各地方志所载观之,大致与宋代持平。[2](P46-47)

空前的海外贸易盛况,促使宋元时期朝廷不得不加强对海外贸易的管理。这既有利于规范中外贸易秩序,朝廷亦可从中获利,故两宋之际,宋朝于广州、泉州、明州、杭州、密州等处设有市舶司管理海外贸易,其中,广州、泉州的市舶司自设立起就一直存在。元朝沿用宋制,在两宋的基础上设有广州、泉州、庆元三处市舶司。值得一提的是,在宋元易代之际,“素主市舶”,掌握海外贸易大权的泉州阿拉伯大商人蒲寿庚降元,不但使泉州免于战火屠戮,巩固其在元代天下第一大港的地位,且使元朝得以迅速掌握南宋大量的海舶和经营海外贸易的经验,为日后元朝的海外贸易奠定基础。[3](P262、P396、P801)

有了管理海外贸易事务的机构,还需要相应的管理规则。元代的《市舶则法》就是在这一大背景下诞生的,是在对两宋市舶管理制度和规定的总结基础上形成的。两宋时期,朝廷对海外贸易事务的管理尚处于探索发展阶段,因此并未直接出台较为成熟、体系化的海外贸易法律法规。北宋神宗元丰三年(1080)出台“广州市舶条”,并将之逐步推广到其他市舶司。但是,神宗之后的历朝虽一再“续降”条法,却始终未能形成完整统一的市舶条法,甚至不同时期的市舶条法还出现前后龃龉之处,给市舶管理造成一定障碍。[2](P71-72)元朝灭亡南宋后,沿用南宋市舶旧制进行海外贸易管理。但因为朝廷远在大都,监管不力,海外贸易事务实际上是南方地方官员私自掌控和鱼肉的“肥缺”。到了至元二十八年(1291),参政燕公楠向朝廷举奏了这种违法乱纪行为,指称“自归附之后,权豪富户每坏了市舶司的勾当,出办的钱物,入官哏少有”,特别批评了在南方负责市舶事务的近臣忙兀台、沙不丁等“自己寻根利息”,每有船来,则“教军每看守着,将他每的船封了,好细财物选拣要了”。为此,朝廷决定令有实务经验的前宋市舶官员李晞颜与留梦炎及其他省官“圆议”,在“亡宋抽分市舶则例”的基础上,“比照目今抽分则例,逐一议拟于后”[4](卷二二《户部八·课程(市舶)·市舶则法二十三条》,P874-875),建立全国统一的元朝市舶制度。

就目前流传的法律文献来看,元朝的第一份《市舶则法》于元世祖忽必烈至元三十年系统制定和出台,保存于《元典章》中。这份《市舶则法》详细说明了制定则例的缘由,并附有相关则例二十三条,对市舶司职责、抽解征税比例、本朝官民及海外来商所应遵循的权利义务作了详细规定。文件相对原始,今日得以窥其全貌。后来,海外贸易活动短暂地被元朝所禁止,大德七年(1303),诸处市舶司被革罢并持续约有四年,于武宗至大元年(1308)恢复,至大四年又罢之。延祐元年(1314),由于“比闻禁止以来,香货、药物销用渐少,价值陡增,民用阙(缺)之”[5](卷一八《关市·市舶》,P533),中书省奏请重新恢复海外贸易。由于重新开禁市舶,元仁宗决定在忽必烈时期的《市舶则法》的基础上制定新的《市舶则法》。随后,此一新的《市舶则法》被著录于元朝官方第一部法律汇编《大元通制》中。延祐七年,元朝又曾一度废罢市舶,至治二年(1322)即告恢复,此后终元一朝不再罢废。[6](卷九四《食货二·市舶》,P2401-2403)

元世祖和元仁宗时期分别制定的这两份《市舶则法》被后来学者称为“至元市舶法”和“延祐市舶法”。“延祐市舶法”的相关则例条数从二十三条调整为二十二条,在“至元市舶法”的基础上又作了若干变动,主要体现在增加抽解比例和税率、禁品种类,进一步规范元朝宗室的海外贸易行为,以及对违法犯罪行为的量刑等方面。两法条款之比较,在前述诸著作文章中已经多有体现,本文不作赘述。③到了元顺帝时,政府重新颁定新法律汇编《至正条格》,“延祐市舶法”仍原文收录其中,表明其在延祐以后的元朝中后期大体一直得到沿用。

二、《元典章》收录及“延祐市舶法”的法律适用

“延祐市舶法”颁行于延祐元年,从法理上讲,颁行之时即意味着“至元市舶法”显然作废,故自延祐以后,元朝海外贸易活动及管理当以“延祐市舶法”作准。

但是,最终成书于延祐—至治年间的《元典章》却没有将其收入其中,而仅仅收入了旧的“至元市舶法”。出现这一现象,并不意味着在延祐元年之后,“延祐市舶法”未能生效,“至元市舶法”仍为通行的单行法规。我们知道,《元典章》是世代累积而成的一部法律汇编,是地方胥吏和书坊商贾合作的产物,其所收录的断例并非于某年某月一蹴而就,而是历经数十载,不断在其前版的基础上增添新颁降的条格、断例,以满足地方胥吏及普罗大众在元朝特殊的“有例可援、无法可守”的司法格局下便利检索断例的需求。即使如今日所见之《元典章》,虽最终成书于延祐—至治年间,但不断增补新断例的痕迹非常明显,其《新集至治条例》部分,便是“前集”完成刊刻后临时补刻并附录于后的部分。故此,《元典章》本身并不必然能推断出,其所收录的所有条格、断例在此期间内均为通行有效的法律法规。④

“至元市舶法”即属于这种情况。延祐元年后,朝廷重置广东、泉州、庆元三处市舶提举司,其职司所遵循的规范法律文件应为“延祐市舶法”。但《元典章》却收录了旧的“至元市舶法”,而未收“延祐市舶法”。这表明,《元典章》的编辑者最初收录“市舶”相关条格、判例的时间很可能在延祐元年以前。另外,《市舶则法》系专门规范对外贸易行为的法律文件,其适用地仅在于设有市舶司的若干港口城市,适用人群也仅仅针对参与海外贸易的官民,其主要内容在于规范市舶司职权、海商贸易行为及抽解征税等。可以说,它的适用范围非常有限,只有市舶司所在地的官吏及从事海外贸易的海客商贩才有迫切了解的需求,绝大多数《元典章》的受众——地方官吏、百姓并不需要过多涉猎,因此,《元典章》的编辑者在后续增补中也就逐渐不重视“市舶”相关条格、判例,没有进一步增添或替换新的“延祐市舶法”。

有若干证据可间接支持这一观点。其一,《元典章》中“户部·市舶”的相关条格、判例有三则,分别为至元二十三年的《合并市舶转运司》,至元三十年的《市舶则法二十三条》和至元十七年的《泉福物货单抽分》,均为至元年间来自福建行省的旧则,其中如至元二十三年的《合并市舶转运司》,规定“百姓做买卖的每,市舶的勾当做者,依着在先体例里,要课程抽分者”[4](卷二二《户部八·课程(市舶)·合并市舶转运司》,P873-874),实际上就是元朝希望从海外贸易中获取一定利润的简单规定,在“至元市舶法”出台后就已经没有意义,但仍出现于《元典章》中,并未被替换或删去。其二,《元典章》中《新集至治条例》部分,是延祐之后英宗至治年间最新增补的条格、断例,而编辑者却同样没有将“延祐市舶法”等增补收入,甚至完全没有涉及市舶相关的条格、断例。由是表明,除了最初收录“至元市舶法”的编辑者外,“市舶”相关内容并不是后续编辑者们关注和青睐的对象。《元典章》关于海外贸易事务管理的法律收录也就变成今天所见的“半成品”。

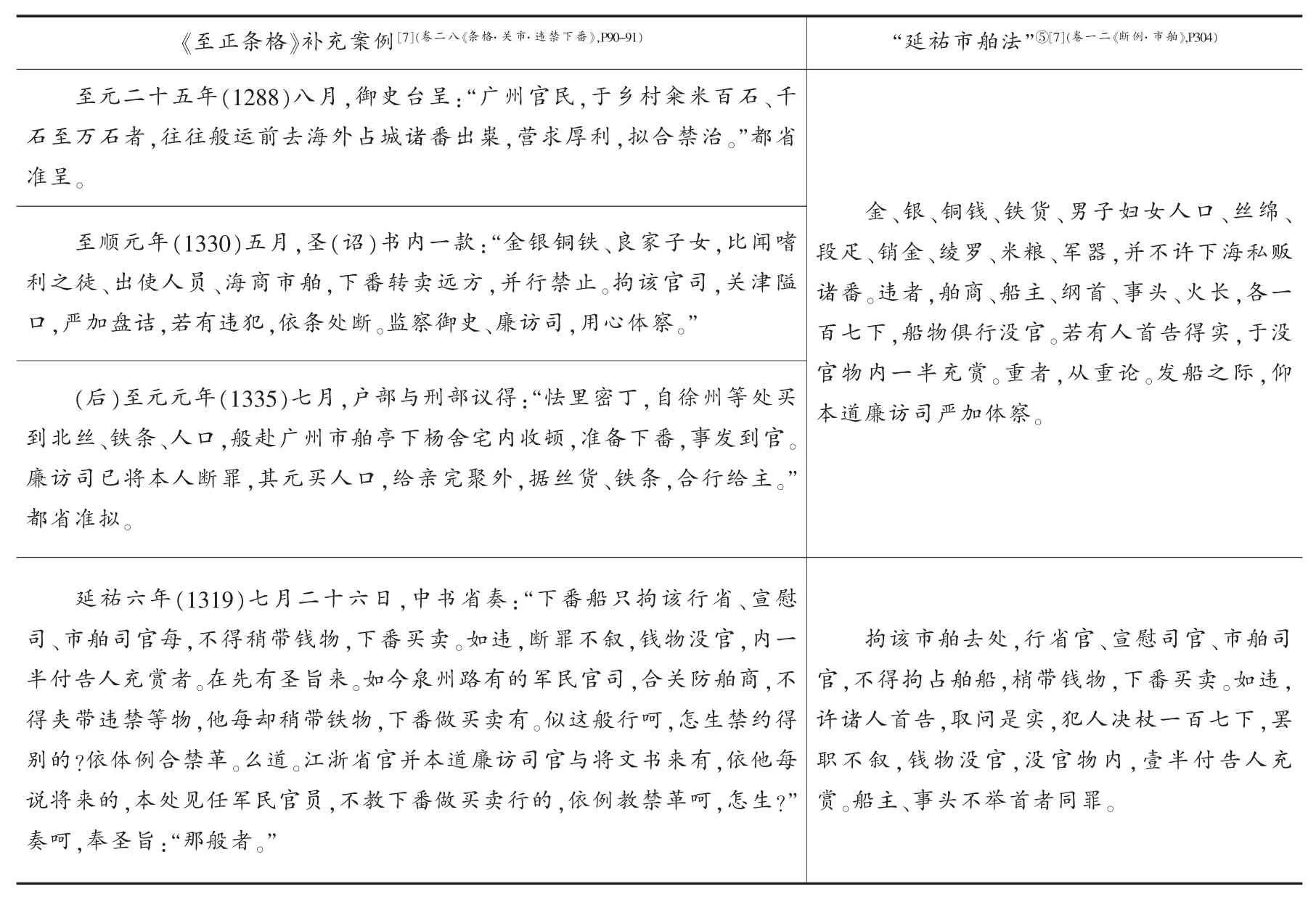

尽管《元典章》不见收录,但“延祐市舶法”几乎原封不动地从《大元通制》转录到《至正条格》中,表明在元代中后期,“延祐市舶法”一直是规范市舶司及海外贸易行为的主要法律依据。《至正条格》中另收录有若干出台于延祐元年之后,涉及“市舶”的条格、断例,但其所指涉的法律关系和法律行为却大致不脱“延祐市舶法”的规定范围,看起来更像“延祐市舶法”配套的“司法解释”和“指导案例”。如表1所示:

表1 《至正条格》补充案例与“延祐市舶法”对照表

但在实际司法执行过程中,因为某些法律规定外的特殊情形的出现,却有可能使案件最终并不按《市舶则法》处理。元人沈仲纬的《刑统赋疏》中即载有一则这样的“通例”:

太(泰)定二年(1325)十一月,浙江省咨:舶商沈荣等告:原经庆元市舶司请给验籍,起发船只往罗斛番经纪,被贼根赶,使至暹番,拘勒博易。就委抽分官、绍兴路总管王亚中,追究得纲首凌实所供。原情,事不获已,比不与风水,不使抝番事例不同。其罗斛所贵细之物,获利甚重;暹番所产,止有苏木,获利甚轻。岂肯舍厚利以取轻财?推人之情,恐有未然。合凭众证,依例抽分。本省送刑部议得:沈荣原发舶船,前去所指番邦。未至番邦,被贼根赶至暹番,拘勒博易,即得已。事有因缘,合行移咨照勘,别无违碍,依例抽解。都省准拟。[8](P305-306)

从这则通例中我们可以看到,船主沈荣在某次出海贸货时,遭遇强制交易的情形。此一事件在时人看来实属罕见。按照元代《市舶则法》的规定,船主只能携带官府批准的货物,到指定地点进行贸易,并在规定时间内回国。违反这一贸易规定的海商,会受到法律的严厉制裁。据“延祐市舶法”载:“如不于元(原)指所往番邦经纪,转投别国博易物货,虽称‘风水不便’,并不凭准,船物尽行没官,舶商、船主、纲首、事头、火长各杖一百七下。”又载:“或有遭风、被劫事故,合经所在官司陈告,体问得实,移文市舶司,转申总司衙门,再行合属体覆,如委是遭风、被劫事故,方与销落元给验凭字号。”[7](卷一二《断例·市舶》,P305-306)沈荣所遭遇的,是贼人强行令之前往暹番贸易货物,从形式构成要件看,既与因遭风而改变航向、之往他国的情形不同,也不属于“延祐市舶法”所规定的另一种豁免情形——“被劫”,“延祐市舶法”无法调整这一事件。最后,由中书省与刑部议拟,该事件虽符合前引“延祐市舶法”中不按既定目的进行贸易的处罚条款,但毕竟“事有因缘”,故最后只作“依例抽解”处理,并未对沈荣等人进行处罚。

可见,在元朝特殊的以例为主的司法体系⑥下,《市舶则法》这类单行法规只能用于调整一般情形下海外贸易中存在的法律关系。在十分重视“律意”与“人情”相结合的中国古代法律体系下,一旦法律规定中的一般情形与现实中繁荣“人情所期”相悖时,“人情”就不得不被纳入具体断案的裁量要素中,并由此产生附属于总体法律规定但又有别于一般情形的新的断案事例,以此补充原规定的不足。上述通例即被沈仲纬援引,用以解释“律意”与“人情”之间的关系,是对“延祐市舶法”一般规定的额外补充。故此,即使“延祐市舶法”在元代中后期大体得到遵循和沿用,但并不意味着在海外贸易事务方面,元朝一成不变地遵守这份《市舶则法》,而是以之为基础,在结合具体案件事由的基础上有所发展。

三、元代《市舶则法》中的“官法同构”现象

如前文所称,中国古代法律体系遵循“官法同构”的建构模式,其特征在因事设官、因官立法,管理规范元朝海外贸易事务的《市舶则法》深深地体现了这一建构模式。首先,因发展海外贸易的需要,元朝在宋制基础上设立诸市舶司,管理海外贸易事务,是为“因事设官”。在此基础上,元朝又通过制定《市舶则法》,规范市舶司的机构职能和管理权限,是为“因官立法”,以此促进海外贸易事务秩序的稳定和良性发展。

无论是“至元市舶法”还是“延祐市舶法”,对市舶司(乃至更高级的泉府司)及其他相关“官吏”范畴的规范是其条款设立之首要,主要包括:

一,确定官吏在海外贸易中的权利义务。如依例抽解征税,“粗货十五分中抽二分,细货十分中抽二分”[7](卷一二《断例·市舶》,P304)等;对违法行为、夹带违禁品的处罚权,如“曾停泊他处,将贩至物货转变、渗泄作弊,及抄填不尽,或因事败露到官,即从漏舶法,决杖一百七下,财物没官”[7](卷一二《断例·市舶》,P305)等。

二,确立官吏对海外贸易程序的履行与监管,如:“诸处舶商,每遇冬汛北风发舶,从舶商经所在舶司陈告,请领总司衙门元发公验、公凭,并依在先旧行关防体例填付”[7](卷一二《断例·市舶》,P304-305),“行省、市舶司官,每岁斟酌舶船回帆之时,本省预为选差廉干官员,比之四月已里,须到抽解处所,等待舶船到来,随即依例封堵,挨次先后抽分”[7](卷一二《断例·市舶》,P307),等等。

三,对特权阶层的海外贸易行为进行限定和规范,如:“诸王、驸马、权豪、势要、僧、道、也里可温、答失蛮诸色人等,下番博易到物货,并仰依例抽解”[7](卷一二《断例·市舶》,P304),“行省官、宣慰司官、市舶司官,不得拘占舶船,梢带钱物,下番买卖”[7](卷一二《断例·市舶》,P304),“下番使臣,在前托以采取药材,根买希罕宝货,巧取名分,徒费廪给,今后并行禁止”[7](卷一二《断例·市舶》,P304),等等。

四,通过监察系统加强对相关机构和官吏职能履行、海外贸易事务的监管,如在查处违禁品方面,“发船之际,仰本道廉访司严加体察”[7](卷一二《断例·市舶》,P304);在防范市舶官吏高下其手、贪赃枉法方面,“仍仰监察御史、肃政廉访司严行体察”[7](卷一二《断例·市舶》,P306)等。

从这些方面可以看出,元代《市舶则法》与其说是元朝对航海贸易活动的法律规定,不如说是负责海外贸易事务官吏的规范章程。通观两份《市舶则法》,其绝大多数条款主要落脚点在“官”,赋予了官吏所可行使的权限,同时也规范了相关负责官吏可以做什么,应该做什么,与“民”之间形成何种互动关系,并通过“官”受规范的行为,进一步制约“民”可选择、采取的合法行为范畴,以此完成元朝海外贸易的立法,建立元朝海外贸易制度。

《市舶则法》对“官”行为的规范,亦意味着其保护了“民”的合法权利。其中,“抽分则例”,“不得拘占舶船”等规定,维护了海商在贸易中的合法利益,避免官吏肆意科征,从中取受钱物,造成官商勾结,政治腐败。不唯如此,《市舶则法》中还进一步提出官吏“不许非理刁蹬舶商”[7](卷一二《断例·市舶》,P304),从法律层面保障了海商及其雇佣人员在海外贸易中平等的法律地位。“舶商、梢水人等落后家小,所在州县常加优恤”[7](卷一二《断例·市舶》,P308)等要求,更是元朝法律赋予海商群体的政策优惠。

元代《市舶则法》所体现的“官法同构”特征,有助于实现官僚体系在其授权范围内自我运作,缓解了因疆域辽阔、通信方式相对滞后而造成的行政效率低滞问题。广东、泉州、庆元三处市舶司远离大都,在科技水平、通讯方式相对有限的古代,朝廷难以事事遥制。以元朝公事催限为例,凡元朝公文传递时限,1000里外为40日,即以最为理想的状态,离大都1000里外的地方机构,若有公事需上呈都省咨禀,须于40日内送达。[4](卷一三《吏部七·公事·公事催限》,P507)但实际上,大多数机构根本无法做到严格依限送达。以《元典章》中所载江西行省偷猪案为例,其案发时间在大德六年七月初一日,最初由江西抚州路作疑咨禀“头口”认定问题,后层层上报至中书省,来回反复,直到大德七年三月,江西行省才收到刑部定拟的意见,历时竟近八个月。[4](卷四九《刑部十一·诸盗一(偷头口)·盗猪依例追赔》,P1645)忽必烈时期,大臣胡祗遹亦曾指出:“格例虽立小事、中事、大事之限,府州司县,上至按察司,皆不举行。纵有依格欲举行者,多不通吏事。”[9](P400)可见,对于元朝而言,最佳的治理模式是通过足够完善成熟的法律,授权和规范地方机构在其职司范围内实现运转,最大程度减少因往来公文在途、机构推诿造成的政事雍滞。《市舶法则》的制定有利于解决市舶司官吏执法时无法可依的窘境,亦有效提升海外贸易事务的行政效率。

元代《市舶则法》所体现的“官法同构”特征,还体现在其通过法律实现规范化的权力分配,使地方机构在服从朝廷中央统一管理的前提下,有足够自我开展工作的空间,确保中央集权、国家大一统的治理格局与地方行政效率之间动态平衡。两份《市舶则法》均由皇帝与中书省官员,会同相关业务官员制定和修改,地方机构只能在法律规范的范畴内开展具体的业务工作,一旦违反法律规定、超越职权,将受到相应的责罚,体现出中央朝廷对海外贸易事务的绝对控制。如前述所示,延祐六年,泉州部分官员在从事海外贸易时夹带铁器出洋,违反了“延祐市舶法”中“下番船只拘该行省、宣慰司、市舶司官每,不得稍带钱物,下番买卖”等规定,为廉访司官员弹劾,最终受到中书省官员的严厉谴责。又如至正二年(1342),针对地方行省官员和市舶司官员懒政怠政,常常不依照《市舶则法》规定,“转差司属官员抽分去的上头,贵细之物,不行尽数抽分解纳来有”,致使替代前往的官吏从中徇私舞弊,中书省为此再次重申行省官员和市舶司官员务必于“舶船回帆时月”亲自前往码头依例抽解税物。

但是,只要地方机构在法律框架内行使职权,中央朝廷亦不得随意进行干预,必要时甚至要为地方机构提供协助。大德二年,江浙省官抱怨朝廷差来的下番使臣往往“未到入去的时分早来有。比及时分到呵,骑小铺马,吃祗应,闲住七八个月”,又有“正使臣并从人不分间将来有,但差的下海去的使臣每根底,必须应付一二年的祗应粮食,不分间正从与呵,多费钱粮”,严重干扰市舶事务运转,“巧取名分,徒费廪给”[7](卷一二《断例·市舶》,P304),为此,中书省专门行文禁止下番使臣提早前往市舶司吃喝闲住的行为,要求他们“斟酌时月教去呵”[4](卷一六《户部二·分例(使臣)·下海使臣正从分例事》,P562)。另外,针对《市舶则法》无法一一条列清楚的“该载不尽合行事理”,中央朝廷亦为地方机构的灵活施政预留空间,允许其“就便斟酌事宜,从长施行”。[7](卷一二《断例·市舶》,P308)

此外,元代《市舶则法》所体现的“官法同构”特征,还意味着其设范立制的对象排除了元朝辖境外的贸易对象、群体及其行为。元朝发展海外贸易的主要目的,在于通过与海外互通有无,使官府和民众均能从中各得其利,如“至元市舶法”所称,“市舶司的勾当,哏(很)是国家大得济的勾当”[4](卷二二《户部八·课程(市舶)·市舶则法二十三条》,P874),而“延祐市舶法”则如前述,“在前设立市舶,下番博易,非图利国,本以便民。比闻禁止以来,香货、药物销用渐少,价直陡增,民用阙乏,乞开禁事”,并无制霸、垄断海洋贸易的企图。至元二十一年,元朝曾试图由“官自具船、给本,选人入蕃,贸易诸货”[6](卷九四《食货二·市舶》,P2402),是所谓“官本船”制度,有官方垄断海外贸易之嫌。但这一制度并没有过多实行,海上贸易的主旋律仍是以海商为主的自由贸易。而且,即使在试图以“官本船”垄断贸易之时,元朝也没有禁止海外商船来华贸易的行为。这与近代某些西方国家动辄喜欢制霸海洋的思路不同。以英国1651年所通过的《航海条例》为例,其制定目的表面虽在规范该国贸易港口和商船,实质却是通过打压竞争对手荷兰等国,制造不公平的贸易环境,从而完成其对海上贸易的垄断霸权,而在元代的《市舶则法》中,看不到类似的痕迹。当然,如果番国使臣来到元朝辖境内,利用“赴阙朝献”的机会“夹带他人物货,不与抽分”[7](卷一二《断例·市舶》,P307)的,也会以漏舶论罪,财产没官。

事实上恰恰相反,至元三十年首份《市舶则法》的出台,可视为元朝转变其对外政策的一种标志。众所周知,元朝及此前的大蒙古国,是通过征服建立起来的政权。自成吉思汗“以神武定天下”以来,大蒙古国及后来的元朝一直处在不断对外扩张和征服中,先后发动了两次横贯欧亚的大西征及其他大大小小的征服战争。即使忽必烈建政以后,这种征服惯性仍然存在。在消灭南宋,统一南北之后,元军仍将兵锋指向海外。元军最后一次大规模发动海外战争是至元二十九年征爪哇战役,至元三十年四月无果而终。[3](P786-803)由于长期对外战争无果,海外诸邦亦陆续表达其朝贡贸易的意愿,故在此之后,元朝没有再向海外发动大规模战争,取而代之的是以至元三十年七月出台的《市舶则法》为代表的海外贸易活动的展开。以商业活动取代军事活动,标志着元朝对外政策的转变,也是元朝进一步向传统中原王朝蜕变的重要信号。

四、结语

中国古代海外贸易,早在先秦时期即已发轫,历千年发展,至宋元而至顶峰。元朝在宋朝的基础上进一步完善国家对航海贸易事务的管理,在设立统一管理机构市舶司的同时,又先后在至元三十年和延祐元年出台了《市舶则法》。“延祐市舶法”在“至元市舶法”的基础上形成,从出台之日到元末,大体沿用始终,并在具体运作中以通例形式加以发展补充。元代《市舶则法》具有“官法同构”特征,通过规范市舶司官吏及其他“官”的权利义务,确保元代航海贸易事务的良性运作,并进而实现规范“民”的效果。这一法律规定属于对外管理章程,其主要目的在于约束元朝官民,确保海外贸易能为官府和民众谋取利益,而不在谋求海上霸权,因此就这个意义讲,《市舶则法》可被视为元朝对外政策由军事向商业转变的标志。

注释:

①相关文章如下:朱勇《论中国古代的“六事法体系”》(《中国法学》2019年第1期),《官法同构:中国古代的大国治理之路》(《学术月刊》2019年第11期)。

②相关著作文章的版本情况如下:陈高华、吴泰《宋元时期的海外贸易》(天津人民出版社1981年版),喻常森《元代海外贸易》(西北大学出版社1994年版),高荣盛《元代海外贸易研究》(四川人民出版社1998年版),王杰《中国元代海事法规试探》(《中国航海》1996年第1期),俞世峰、李远《宋元时期海上运输法中的国际私法规则研究——以〈市舶条法〉为视角》(《国家航海》2014年第2期),张耀华《〈至元市舶则法〉中的整治腐败条款》(《中国海关》2000年第4期)。

③详细内容可参见高荣盛的《元代海外贸易研究》第五、六章,第196-271页。

④关于《元典章》成书的情况,前人之述备矣。撮其要者,有清人所纂《四库全书总目》《四库全书总目提要补正》《四库存目标注》等藏书著录提要,沈初在《浙江采集遗书总录》丁集《史部·掌故类》中所撰提要,姚鼐在《惜抱轩书录》卷二《史录》中的提要,黄丕烈在《荛圃藏书题识》卷三《史类二》的题记,缪荃孙在《艺风藏书续记》卷四《史学第五》中的题记,沈刻本《元典章》中沈家本的跋文,董康在《嘉业堂藏书志》卷二《史部》中的提要,莫伯骥在《五十万卷楼群书跋文·史部三》中的跋文等。后来,元刊本《元典章》现世后,对《元典章》成书过程的探讨进一步深入,有陈垣的《〈沈刻元典章校补〉缘起》《〈元典章校补释例〉序》,蒋复璁的《景印元刊〈大元圣政国朝典章〉序》,昌彼得的《跋元坊刊本〈大元圣政国朝典章〉》等。近年来,又有陈高华等点校的《元典章·前言》和洪金富等点校的《元典章·序》,张金铣的《〈元典章〉研究综述》,屈文军的《元史研究:方法与专题》等继续探讨该问题。日本学界也一度热议《元典章》的成书过程,如《东方学报》第24册集中探讨《元典章》诸问题。其中,仁井田陞、仓田淳之助、太田弥一郎等日本学者还试图探讨《元典章》和《大德典章》之间的关系,以尝试构建《元典章》成书的另一种可能性。拙文《〈元典章〉成书过程再检讨》(未发表)在此基础上,进一步从《元典章》所收条格、断例内容的时效性探讨其成书轨迹。据拙文所见,《元典章》中出现在“延祐—至治年间”失效或半失效的条格、断例非止一处,《市舶则法》即为其一。

⑤“延祐市舶法”的内容,还可见于《通制条格》卷十八《关市·市舶》。

⑥与此前唐宋王朝采用的以律令为主的司法体系不同,元朝的司法体系以条格、断例为主。终元一朝并未形成如《唐律》《宋刑统》一类律令式法典,而仅以部分单行法规和大量通行断例作为司法判决依据。其所谓《大元通制》《至正条格》,不过是这类单行法规和通例的汇编,至多只能认为是著带有法典性质。详可参见刘晓的《〈大元通制〉到〈至正条格〉:论元代的法典编纂体系》(《文史哲》2012年第1期)。关于判例创制,可参见胡兴东的《元代司法中的判例适用问题研究》(《司法》,法律出版社2009年版),《元代司法运作机制之研究》(《云南大学学报》法学版,2006年第6期);吴海航的《元代条画与断例》(知识产权出版社2009年版);谢红星的《“典例法律体系”形成之前夜:元代“弃律用格例”及其法律史地位》(《江西社会科学》2020年第3期)等著作文章。拙文《蒙汉文化的冲突与调适:以元代判例创制为例》(《炎黄文化研究》第19辑),对此亦有过探讨。