东西部地区交通运输业发展差异及原因分析

2021-07-11薛前平

[摘 要]交通运输业是社会经济活动赖以进行且必不可少的支撑,是促进社会经济发展的重要抓手。长期以来,我国东西部地区交通运输业发展存在着巨大差距,这严重阻碍了我国经济的发展。文章从运输生产总值、客运量及货运量等方面分析发展差异,并运用灰色关联度分析法分析影响东西部地区交通运输业发展差异的因素。研究表明:影响东西部地区交通运输业发展差异的因素为入境游客数、居民消费水平、地区生产总值。

[关键词]东西部地区;交通运输发展差异;运输生产总值;灰色关联度理论

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2021.14.058

1 引言

交通是興国之要,强国之基。交通运输业是整个社会经济发展的基础,具有基础性、先导性、战略性、服务性的产业属性。改革开放以来,经过无数交通人的不断努力,科学技术的不断进步和交通政策的不断完善,我国的交通运输业得到了蓬勃发展。当前交通运输业总体呈现“总体平稳、稳中向好”的状态。同时,我国东西部地区的交通运输业由于经济发展差异、地理环境差异等众多因素影响,导致发展差距越来越大。西部大开发战略虽然具有一定积极作用,但对于交通运输业以及经济的持续发展并没有显著的改善作用[1]。东部地区由于地理位置、经济基础和交通政策等方面的优越性而占有优势;相较来看,西部地区资源匮乏、地形多样、政策倾斜力度小。缩小交通运输业区域发展差距,使其适度超前经济发展水平,是交通运输业发展的重要方向。

国内外学者对东西部地区交通运输发展差异及影响因素也在进行不断探索。其中,杨易霖[2]将地理学和经济学相联系,研究了东西部地区交通运输发展差异及影响因素。白鹏霞,王明瑞[3]从交通总量、道路等级、综合交通保障能力等方面分析东西部地区交通运输发展差异。张扬[4]认为地理位置的差异、经济发展水平的差异、政策的导向性这三个方面导致运输发展的差异。雷思途,张矢宇,韦文景等人[5]选取社会经济、交通运输产运量及交通运输生产要素建立交通运输业发展分析指标体系,根据各指标变异系数的变化趋势分析中国交通运输业发展区域分布差异化的动态特征。国内学者大多认为经济发展水平、地理位置等因素影响东西部地区交通运输发展差异,但这些影响因素对其影响程度如何鲜有分析。国外学者对交通运输业的研究比较微观,大部分是针对交通基础设施投资对区域经济增长的影响开展[6]。

本文主要从东西部地区之间的运输生产总值、客运量及货运量三个方面的发展状况来分析其运输业发展之间的差异,并以灰色系统理论为基础,选取人口数量、居民消费水平、入境游客数、经济发展水平(地区生产总值)和交通运输固定投资五个指标对东西部地区交通运输发展差异(本文选取东西部各6个省份运输生产总值为体现其交通运输差异的指标)进行关联度分析,对关联度进行排序,得到影响较大的因素。

2 东西部地区交通运输发展差异

交通运输与社会经济发展水平之间具有关联性,即交通运输业的发展应适度超前社会经济的发展水平,以满足国家经济发展需要。我国区域经济发展差距也在近些年逐渐显现,作为基础行业之一的交通运输业不均衡发展是影响区域经济发展差距的重要因素。

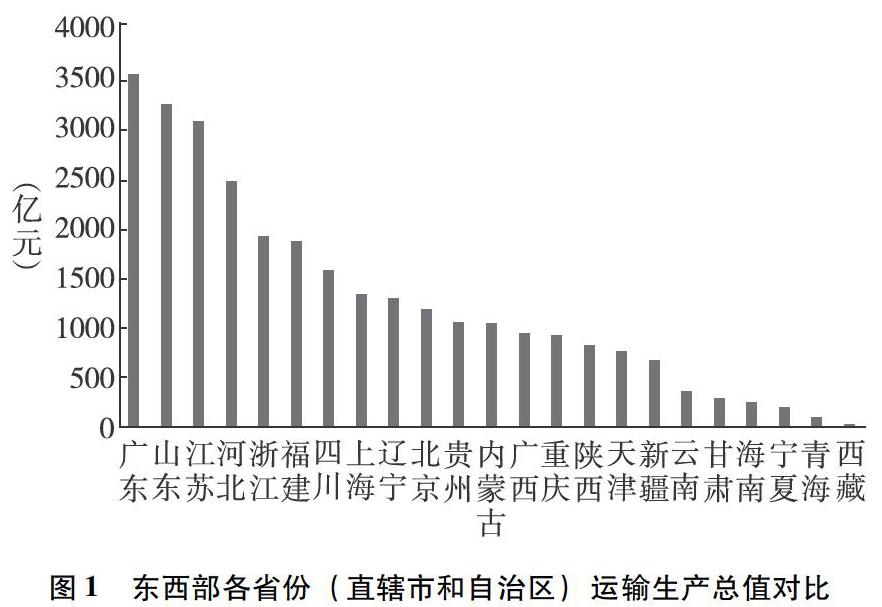

2.1 运输生产总值差距

根据2018年发布的国家统计年鉴,2017年我国交通运输业地区运输生产总值为36802.7亿元(包含仓储和邮政),占整个国内生产总值的4.45%。其中,东部地区交通运输业生产总值为21164.66亿元,占总运输生产总值的57.51%;西部地区交通运输业生产总值为8109.14亿元,仅占总运输生产总值的22.03%[3]。由图1可见,东部地区交通运输业生产总值远远大于西部地区交通运输业生产总值,是推动交通运输业发展的主要力量。

2.2 客运量差异

图2为东部10个省份和西部12个省份近十年来原始数据总客运量折线对比图(由于篇幅限制,原始数据请详见国家统计局年鉴),对比更为直观。从图2可见,东西部地区的客运量总体呈现下降趋势,可能是由于私人汽车、飞机等替代品的出现和普及。但东部地区的总客运量一直大于西部地区。2012年以前,东西部地区客运量不断增长,体现了交通基础设施不断建设与完善;2012年以后,东西部客运量呈现不断下降的态势,且东西部客运量差距逐渐缩小。

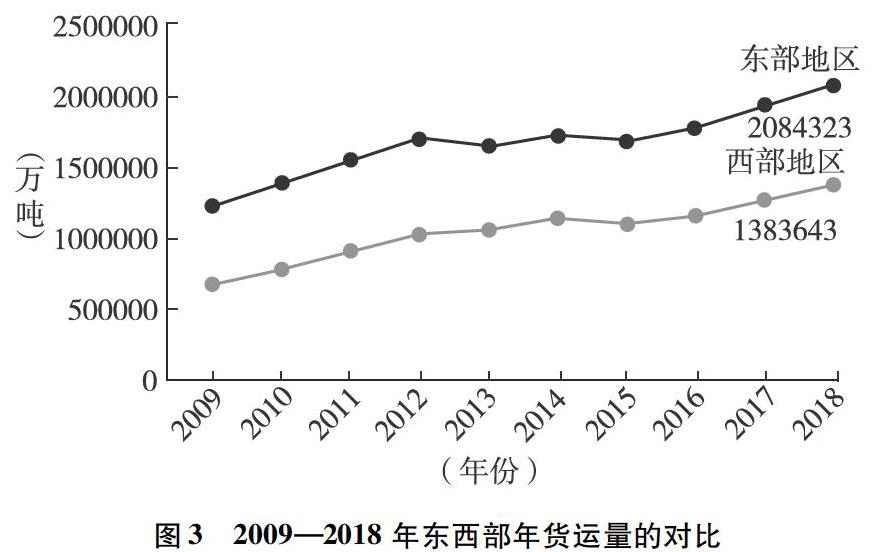

2.3 货运量差异

对于货运量,本文同样选取东部10个省份和西部12个省份近十年来的原始数据(数据来源国家统计局年鉴),由此得出2009—2018年东西部年货运量的折线对比图。

如图3所示,从2009年至2018年,东西部地区的22个城市货运量呈平稳上涨趋势,且东部地区货运量一直大于西部,并且在2016年以后货运量的差距不断扩大。

3 东西部地区交通运输业发展差异影响因素

3.1 地理位置差异

地理位置差异是导致东西部地区交通运输业发展差异的主要影响因素之一。我国东部地区多为沿海地区,资源条件优越,平原较多,为交通网的形成和建设提供了便利的条件。而西部地区地形复杂、环境恶劣,交通运输网的建设和运营存在很大难度,相应需要大量技术的支持。

3.2 人口数量差异

东部地区人口密集度大,为交通运输业的发展提供了充足的人力资源,人口聚集地对于交通运输的需求也就相对较大,这刺激了东部地区投入资源加大本地区交通运输建设。而西部地区人口密度较小,对交通的需求相对没有那么大。

3.3 居民消费水平差异

居民消费水平代表了一个地区的居民生活水平。东部地区居民消费水平相较于西部地区高,居民在满足基本的生活需求后,将时间和金钱用来提高生活质量, 如用来购物等消费活动,这在一定程度上增加了运输周转量等,由此带动了东部地区交通运输业的发展。

3.4 入境游客数差异

旅游业的发展往往能带动一个地区交通运输业的发展。东部地区由于气候和自然景观等条件,入境游客流量较大,对交通运输的需求也就较大,由此带动了东部地区交通运输业的发展。而西部地区自然条件恶劣、气候较差,阻碍了游客前往西部地区,入境游客量较小,对交通运输的需求也就较小。

3.5 投资水平差异

投资水平是一个地区吸引力的体现。改革开放以来,大量的资本涌入使得我国东部地区的经济获得了迅猛发展[7]。国家在很多方面的政策都明显向东部沿海地区倾斜,为东部地区争取到了大量投资,这使东部地区迎来了一個很大的发展机会。西部地区相对于东部地区发展机会较少,吸引投资能力不足,制约了经济与交通运输业的发展。

3.6 经济发展水平差异

交通运输在经济发展中发挥了很大作用,并与经济发展相互影响。经济的发展给东部地区带来了大量的投资、技术和人力,使东部地区在各个方面的条件都更有优势发展交通。而西部地区经济发展起步晚、发展慢,使西部地区吸引对交通基础设施建设的各方面投资有限。虽然近些年来有西部大开发等国家政策的支持,但效果并不显著。

4 东西部地区交通运输业发展差异影响因素关联度分析

4.1 指标选取及数据来源

本文选取东西部各6个省份运输生产总值差值(Y)为体现其交通运输业发展差异的指标,东西部各选取运输生产总值较高的前六名省份,东部地区依次为广东、山东、江苏、河北、浙江、福建;西部地区依次为四川、贵州、内蒙古、广西、重庆、陕西。并将上述人口数量差值、居民消费水平差值、入境游客人数差值、交通运输固定投资差值和经济发展水平(地区生产总值)差值这五个指标(X1、X2、X3、X4、X5)作为影响东西部地区交通运输业发展差异的衡量指标。由于地理位置因素较难衡量以及难以改变,本文暂不作为衡量指标纳入模型中,但其仍然是主要影响因素之一。表1中的数据均由国家统计局数据计算所得。

4.2 研究方法

4.2.1 灰色关联分析法

所谓灰色系统,是指一部分信息是已知的,而另一部分信息是未知的。灰色关联分析用关联度的大小来描述变量之间影响程度的强弱。关联值越大,关联度越大,两变量之间的发展趋势越接近。灰色关联度分析法适于少数据分析。因此可以用灰色关联分析法分析2013—2017年内影响运输生产总值差值的主要因素。

4.2.2 灰色关联分析法步骤

第一步,在本文中选取2013—2017年运输生产总值差值的时间段序列为参考序列:

选取影响运输生产总值差值的其他5个指标作为参考序列:

第二步,对参考数列和比较数列进行无量纲化处理。

第三步,求综合关联度。如表2所示。

从表2的综合关联度数据得到,地区生产总值、居民消费水平、入境游客数对运输生产总值差值有显著影响。而人口数、固定投资对其影响相对来说并不显著。

第四步,关联度排序。计算出参考序列和比较序列的综合关联度,并将各因素的关联度由小到大进行排序,结果如图4所示。

4.3 结果分析

通过定性分析,初步认为影响东西部地区运输生产总值差异的因素包括人口数量、居民消费水平、入境游客数、交通运输固定投资和经济发展水平(地区生产总值)。

通过定量分析,得出5个因素的综合关联度依次为0.5152、0.7564、0.8597、0.6823、0.7417,进而对关联度进行排序,得到对东西部地区运输生产总值差异关联度较大的依次为旅游人数差异>居民消费水平差异>地区生产总值差异,人口数差异和固定投资相对来说关联度较小。

5 结论

交通运输是社会经济最重要的纽带。本文通过比较东西部地区运输生产总值、客运量和货运量这三方面的发展状况来分析东西部地区交通运输业发展差异。分析表明:东西部地区运输生产总值和运输能力存在较大差距。

东西部地区交通运输发展存在差异的影响因素是多方面的。通过定性分析和定量分析相结合解释存在这种差距的原因,最终得到入境游客数、居民消费水平、地区生产总值对东西部地区运输业发展差异具有显著影响。西部地区可以加大对旅游业的宣传力度,吸引游客;继续实施西部大开发, 促进西部地区经济发展,提高西部地区居民消费水平;积极开展东西交通发展合作战略,形成东西部联动的新格局。

本文创新之处在于利用灰色关联度分析法分析东西部地区交通运输业发展差距与其影响因素的关联程度。但由于影响因素是复杂多样的,而且在定量分析中并未将较难衡量的地理位置因素纳入其中,可能会导致分析结果的误差;将地区运输生产总值作为东西部地区交通运输业发展的唯一衡量指标,现实中衡量指标不止一个,由此可能会造成误差。

参考文献:

[1]孔阳,何伟军,覃朝晖,等.中国西部大开发政策净效应评估[J].统计与决策,2018,34(24).

[2]杨易霖.东西部地区交通运输业发展比较及建议[J].价值工程,2016(18).

[3]白鹏霞,王明瑞.东西部地区运输发展的对比分析[J].青年科学(教师版),2014,35(5).

[4]张扬.东西部地区运输发展差异的对比分析[J].知识经济,2014,12(12).

[5]雷思途,张矢宇,韦文景,等.中国交通运输业发展区域分布特征与聚类分析[J].公路与汽运,2019(4).

[6]董莹莹.我国综合交通运输与区域经济发展研究[D].北京:北京交通大学,2011.

[7]吕世勋.区域差异性在交通运输发展中的对比分析[J].交通世界(运输车辆),2015(Z1).

[8]许庆斌,荣朝和,马运,等.运输经济学[M].北京:中国铁道出版社,2016.

[作者简介]薛前平(1996—),女,汉族,河南南阳人,就读于长安大学经济与管理学院,研究方向:产业经济学。