碳减排之路上的煤电发展之“惑”

2021-07-10刘梦飞

刘梦飞 金 洋

(中国恩菲工程技术有限公司,北京 100038)

0 前言

一直以来,煤电都是我国的能源主力,但因为在碳排放方面的极大劣势,“一煤独大”的“老大哥”面对追赶而来的新能源和从海外市场涌来的原油、天然气有些“抬不起头”。在中国提出“2030 年碳排放达峰、2060 年实现碳中和”后,饱受争议的中国能源结构发展路径日益清晰,能源企业下一步发展有了风向标。对于煤电而言,逐步压控、直到退出,似乎成了未来无二的走向。但值得关注的是,“双碳”目标的实现,要以持续、稳健的发展态势为前提,相比于仍不稳定的新能源和对外依存度较高的引进能源,煤电所具有的优势在短期内难以替代。煤电去产能,要先解答好行业发展之“惑”。

1 行进在“去产能”的路上

世界气象组织发布的《2020 年全球气候状况》临时报告显示,尽管各国采取多种措施,但大气中的温室气体浓度仍在持续上升。2018 年,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布的《全球升温1.5 ℃特别报告》称,按目前人类温室气体排放水平计算,全球每10 年升温0.2 ±0.1 ℃,若这一趋势不变,2030年到2052 年之间就会达到升温1.5 ℃的阈值。

众所周知,煤炭是碳排放强度最大的化石资源,燃烧时产生的二氧化碳量是天然气的2 倍以上,是石油的1.4 倍左右。基于此,联合国秘书长古特雷斯曾呼吁各国取消所有计划中的煤炭项目,并指出“逐步在电力行业中淘汰煤炭是实现温控1.5 ℃最重要的一步”。随着“去煤”工作在全球展开,多国已经或即将实现“零煤电”的目标。

我国自身资源禀赋,使以煤炭为主导的能源结构成为必然。国家经济增长结构和基础设施建设的需求,也使能源密集型重工业比重居高不下。据统计,中国能源相关二氧化碳排放量约占总排放量的90%,其中煤炭约80%,“遥遥领先”于石油(14%)和天然气(5%)。

煤炭按用途主要包括电煤、工业过程煤和散煤,其中电煤比重最高,因此,成为“去煤化”道路上的众矢之的。多年来,前有雾霾追溯元凶,后有《巴黎协定》协定生效,今有“双碳”目标的提出,每一次环保“浪潮”袭来,煤电都会不可幸免地被归为“罪魁祸首”,被要求大力削减或者加快退出。“严控煤电”的呼声一直不绝于耳,相比投入巨资以降低煤电生产环节的碳排放强度,显然严控并逐步压降规模更加切实有效。

自2003 年向污染宣战以来,中国的减煤控煤行动不断加强,煤电超低排放和节能改造也在全面实施,中国已经建成了全世界最大的清洁高效煤电体系。2016年,煤炭去产能工作正式启动,在1 年内实现了《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》中计划的“3~5 年退出产能5 亿t”的目标。“十三五”期间,国家多部委发文对煤电产能进行调控,全国停建、缓建煤电产能1.5 亿kW,淘汰落后产能0.2 亿kW,新装机容量1.9 亿kW。煤电总产能10.95 亿kW,历史性地实现了占比低于50%。这无疑是对《电力发展“十三五”规划》提出的“2020 年底中国煤电装机规模控制在11 亿kW 以内”要求的最佳落实。

“十四五”规划要求“重点控制化石能源消费”,实现2025 年末降低4 个百分点,至80%,但对于能源转型的重点——降低煤炭占比没有予以量化约束,而是提出“合理控制煤电建设规模和发展节奏”,具体目标还有待细化文件的出台。此外,考虑到能源安全,规划还明确要“实现煤炭供应安全兜底”“电力供应稳定可靠”。中国电力企业联合会预测,2025 年我国电力碳排放达峰,相应地,煤电产能也将在这一年实现达峰,然后在之后的5 年逐步退出,直到2050 年大部分退出。因此,“十四五”对于煤电发展而言,将是一个非常关键的时期,在势不可挡的“去煤”趋势中,将面临发展方向的重大选择。

2 “关停”还是“被关停”

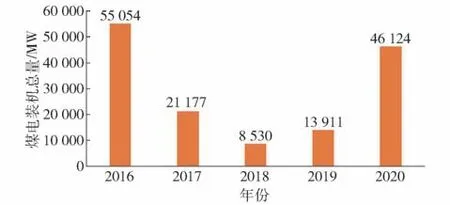

近年来,我国煤炭消费总量持续扩张。国家统计局数据显示,2017—2020 年,国内煤炭消费量以年均0.4%~1%的速度增长,2020 年煤炭消费量比2016 年增长了4.64%。但在煤电方面,与去产能相矛盾的是,装机量一直不降反升。尤其是,“十三五”期间,中国新核准通过的煤电装机总容量呈U形上升(图1)[1-2],虽然2020 年首次低于总量50%,但却占全球新增总量近80%,且年度核准量是2019 年的3 倍以上。

图1 “十三五”期间发改委核准通过的煤电装机总量

一边是从未停步的去产能,另一边却是不断新增的装机容量。2020 年核准项目如果全部投产,将实现46 GW 的产能激增。

2016 年,国家启动供给侧结构性改革。2017年,国家发改委发布《关于推进供给侧结构性改革、防范化解煤电产能过剩风险的意见》,此后,煤炭“去产能”工作持续推进,“30 万kW 以下规模”的不达标落后机组正在逐步清零。2020 年,按照国家能源局下发的煤电行业淘汰落后产能的要求,河北、内蒙古、黑龙江、江苏、浙江等10 省区的137 台机组、962 万kW 装机煤电机组关停。这当中,很多省地都超额完成了任务,比如,山东关停了很多自备电厂,关停容量是国家能源局下达任务目标的13 倍。但在被关停的项目中,有的规模较小,进行了巨额环保投入后生产完全达标,却仍然被关停,这涉及了政策的放大执行[3]。

当前,全煤电行业在“双碳”目标指引下,30 万kW已不能满足进一步环保要求,必将继续降低淘汰门槛、扩大调控范围,实现发展模式和发展路径的彻底变革。在各地、各季度发改委通过的审批数据中,有的总量小于30 万kW,如此规模的项目通过审批并能成功建设,但它们的最终结果可能是按要求关停。

3 “加速退出”还是“不可替代”

今年5 月中旬,广东在21 个地级市启动“有序用电”。一边是“去煤化”加速推进,另一边则是“供应紧张、进行限电”。这二者看起来似乎有些矛盾。实际上,更为严重的“电荒”在我国有着悠久的历史:20 世纪90 年代前、2002—2004 年、2008—2011年等阶段,我国多地发生过“电荒”。“电荒”的共同特点都是供给端出现了脱节问题。近年来,我国发电装机容量持续增长,多地却仍需通过阶段性的限电满足用电需求。显而易见的原因包括:1)高速的经济发展引发了对电力的高度需求,严寒酷暑等极端气候变化,也使以电力为主的采暖、制冷需求增长;2)以水电为主的地区的用电受枯汛期的影响,而那些因“缺煤、枯水、外来电不足”,需依靠风能、光伏等新能源供电的地区,供电波动性大、成本高,用电高峰的电力不足已成常态。虽然新能源有大规模并网挤占传统电源发电空间的趋势,但风电、光伏都难以发挥顶峰作用。也就是说,找到可靠的“顶上负荷高峰缺口”的方法,也就找到了解决“电荒”的标准答案。

我国煤炭资源和煤电发展经验都比较丰富,相对成熟的技术体系和配套设施是目前电力价格保持相对稳定的前提条件。相较而言,石油、天然气的自给能力不强,较高的对外依存度将加大能源风险。

在开发空间上,和煤炭相比,核电和水电都相对有限。受日本福岛核事故影响,近年来核电发展速度明显放缓,“十三五”目标尚未完成,“十四五”仍有待观察。水电方面,中国还有约1 亿kW 的水电资源有待开发,主要集中在雅鲁藏布江流域,但是难度大、成本高,需要配套新建特高压送出,经济性较差。

在供电稳定性方面,水电也存在较大局限性。云南以水电为主,2021 年5 月受澜沧江、金沙江上游来水同比偏枯影响,电站水位接近死水位,两江水电日发电量比预期减少近2 000 万kW·h,其他如红河、李仙江流域来水也偏枯四成,中小水电站发电同比减少。受此影响,云南省部分电解铝、硅材料企业已经出现压产、减产情况。

在稳定性方面,和目前的“热门替补”风能、光伏相比,煤电也有着难以比拟的巨大优势。风、光发电都具有很强的间歇性和波动性,成为“主力”的先决条件是解决电量消纳困局和储能技术制约难题。因此,在诸多以清洁能源、新能源为主要电力来源的地区,冬季、夏季或者电力高峰负荷的特殊时段,目前仍要依靠煤电来保障高用电需求下的电力供应。另外,即使实现了“主力”和“替补”的合作,还有很多后续问题需要解决。以青海、山东等光伏装机大省为例,目前已经出现了“中午电力供应充沛、晚间供应紧张”的现象。为了调峰,煤电需在午间配合光伏进行阶段性停机直至下午再并网,这无疑会给企业带来经济损失,也给电力调配带来极大压力。此外,我国工业还需大量热负荷,但风电和光伏无法实现供热,为此,国家实施了大量煤改气、煤改电工程,以保障工业生产。但这两者成本很高,且煤改气的气源也非常匮乏,实施难度极大。

在效率方面,虽然“十四五”规划提及了在氢能等产业变革领域进行布局的计划,但氢能在产业链制氢、储运、应用各环节都有较高的成本和技术要求。氢能作为二次能源,最稳定的来源是煤制氢,但无疑也会产生大量碳排放,与低碳发展趋势背离,也抵消了其利用价值。至于其他制氢方法,经济型难题都亟待攻克。

正是基于这些“无可替代”的因素,“十四五”期间,核电、水电、风、光的发展,或无法满足电力需求的增长,煤电适当增加已成必然。在山西、陕西、内蒙古、宁夏、新疆等资源富集地区,还将投建大型煤炭项目,生产规模将继续扩大。此外,在推动煤炭清洁高效利用和保证能源安全的双重背景下,西部地区的煤化工产能也仍存增量空间。这些,看起来都与“去煤”和减碳目标无法兼容。

4 结束语

在碳中和的终极场景下,对于要逐步从“基荷电源”走向“调峰电源”的煤电而言,采用更加清洁的技术和更加清洁的燃煤规则,走出一条健康的“去”路,是通往实现“双碳”目标的重要选择。