浅埋超大跨度公路隧道施工工法探讨

2021-07-09冉龙洲

冉 龙 洲

(四川省交通勘察设计研究院有限公司,四川 成都 610017)

1 概述

随着中国经济持续发展和隧道工程领域相关研究的不断深入,四车道及以上的超大跨度公路隧道越来越多,地质及环境条件也越来越复杂。四车道及以上的超大断面公路隧道最显著的特征是断面大,跨度大,扁平率小[1,2]。为了保证施工的安全,施工时几乎均选用分部开挖法。诸多研究均表明:四车道超大跨度隧道与常规隧道有较大的差别。张兆杰[3]结合沈大高速公路扩建工程金州隧道,对超大跨隧道双侧壁导坑法施工过程进行数值模拟,认为超大跨围岩总体失稳模式与普通双车道隧道有较大差别,采用双侧壁导坑法施工时,中洞上部施工应作为整个施工过程的控制程序。王春河等[4]以济南龙鼎隧道为工程背景,系统开展了上下台阶法和CRD法开挖方式下超大断面隧道软弱围岩控制机制数值试验。张俊儒等[5]对目前所有超大跨度隧道进行了详细调研,并全面总结了目前超大跨度隧道设计、施工等方面的进展和存在的问题。

由于分部开挖具有工序多、步序转换多、施工效率低的特点,施工工法的选择,往往成为超大跨度隧道设计和施工的重点。本文以四川某四车道高速公路为例,对Ⅴ级围岩浅埋段超大跨度公路隧道的施工工法进行探讨,以数值分析为手段,分析双侧壁导坑法和CD法在超大跨度公路隧道中的适用性。

2 工程案例

某高速公路为双向八车道高速公路,设计速度120 km/h,隧道建筑限界为19.0 m×5.0 m;隧道内轮廓拟定为三心圆曲边墙结构,其尺寸为20.25 m×12.12 m,断面面积192.64 m2(含仰拱)。隧址区岩性为基岩,主要为粉砂质泥岩、砂岩,局部夹泥质粉砂岩、长石石英砂岩。隧道洞口浅埋段支护参数为:系统锚杆φ25中空注浆锚杆,L=4.5 m,间距100 cm×50 cm,梅花形布置;初期支护采用双层初期支护形式,第一层初期支护采用Ⅰ22b型钢钢架,间距60 cm,喷射混凝土28 cm,第二层初期支护采用Ⅰ22b型钢钢架,间距60 cm,喷射混凝土24 cm;二衬采用70 cm钢筋混凝土。浅埋段衬砌断面如图1所示,开挖面积264 m2。

3 数值分析

3.1 计算模型的建立

采用地层—结构法,运用MIDAS GTS NX有限元软件建立三维计算模型。其中,初期支护结构采用板单元模拟;围岩采用实体单元进行模拟,锚杆采用植入式桁架单元进行模拟。计算模型尺寸63 m×48 m×60 m,如图2所示,模型边界约束对应方向的位移。

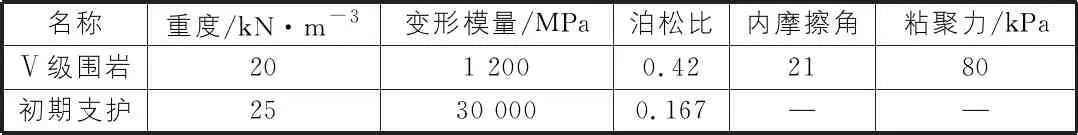

计算模型中,岩土体采用摩尔—库仑模型,初期支护、临时支护等采用弹性模型,具体计算参数如表1所示。

表1 模型计算参数

模拟中,对相应的单元采取“钝化”操作模拟开挖,采用“激活”单元操作模拟施加衬砌。双层初期支护采用组合梁单元的方式,即在初期支护时板单元厚度为第一层初期支护的厚度,在进行第二层初期支护施工时,对应的结构单元厚度修改为双层初期支护按照组合梁等代刚度计算的等效厚度。

3.2 计算步序

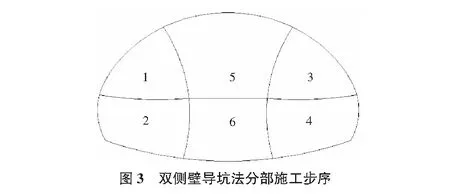

双侧壁导坑法计算施工步序同实际设计步序,如图3所示:1)进行分部1开挖;2)进行分部1的支护,含第一层初期支护、临时支护、锚杆等;3)分部2开挖;4)分部2的支护;5)分部3开挖;6)分部3支护;7)分部4开挖;8)分部4支护;9)分部5开挖;10)分部5支护;11)分部6开挖;12)分部6支护;13)进行第二层初期支护施工;14)拆除临时支护。

分部6支护后,仰拱初支封闭,同一断面初支封闭成环。待初支全部封闭成环后,再进行第二层初期支护施工。

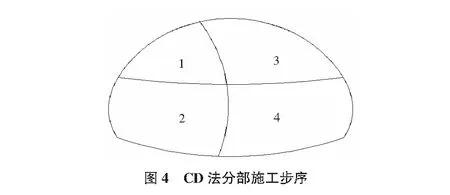

CD法开挖分块及步序如图4所示,详细建模及计算步序此处不再赘述。

4 计算结果分析

4.1 沉降分析

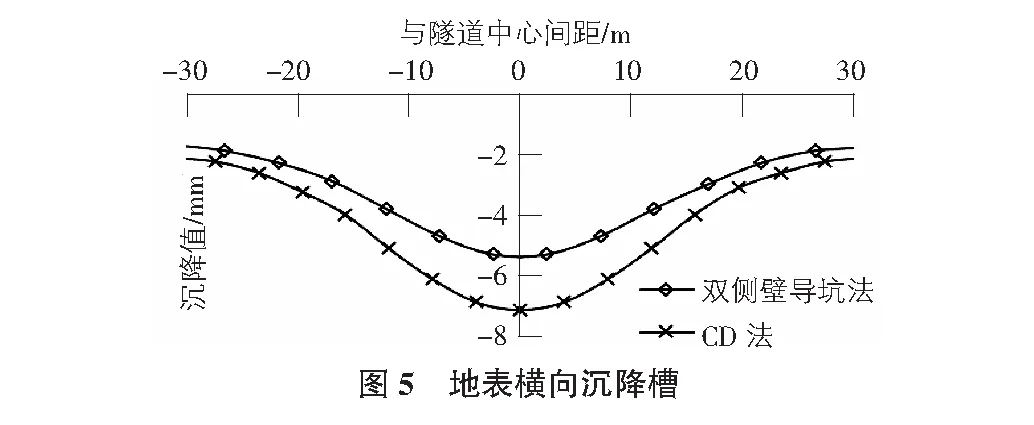

分别从地表横向沉降槽、纵向沉降槽以及隧道的收敛变形方面,对双侧壁导坑法和CD法进行对比分析。

图5所示为不同工法施工下的地表横向沉降特征。从图5可以看出,双侧壁导坑法引起的最大沉降约5.3 mm,CD法施工引起的最大沉降约7.13 mm,CD法施工引起的地表沉降值比双侧壁导坑法增加约34.53%。

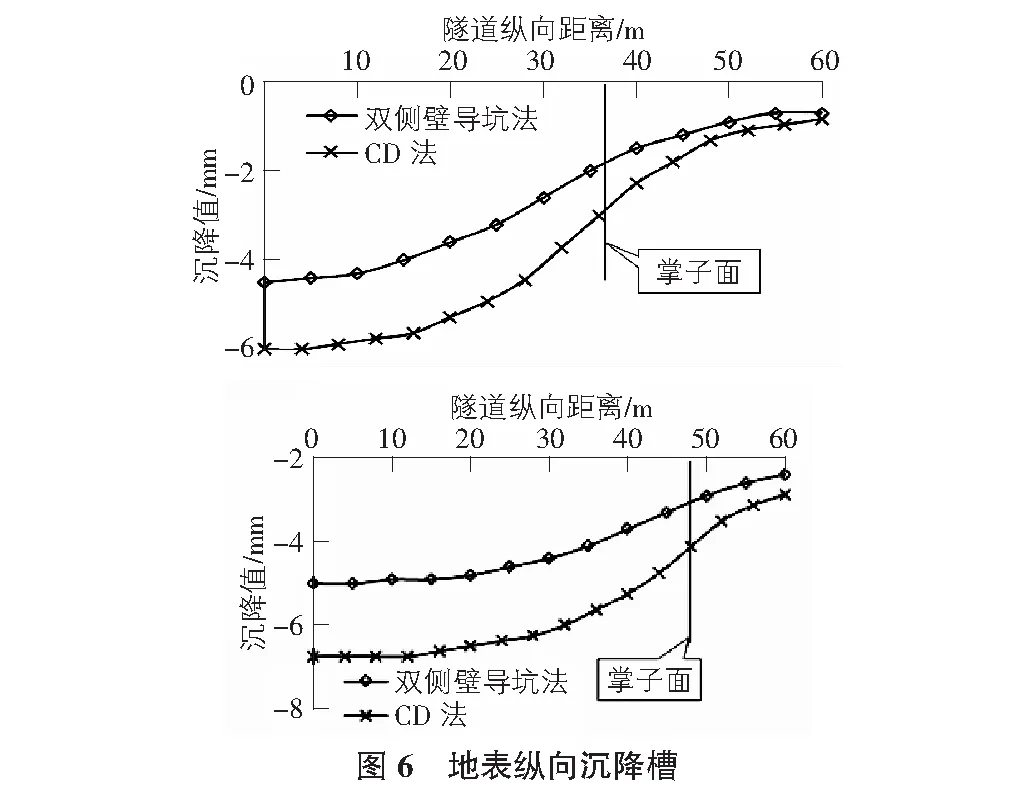

图6所示为在不同掌子面位置对应的地表沉降槽特征。从图6可以看出,掌子面施工引起前方沉降的影响范围约为20 m,掌子面后方约25 m地表沉降达到稳定状态;CD法施工引起的地表沉降值大于双侧壁导坑法。CD法施工由于掌子面开挖面大,对前方的影响范围略大于双侧壁导坑法。但CD法施工步序少,整体封闭快,CD法开挖引起的沉降比双侧壁导坑法更快趋于稳定。

4.2 隧道变形分析

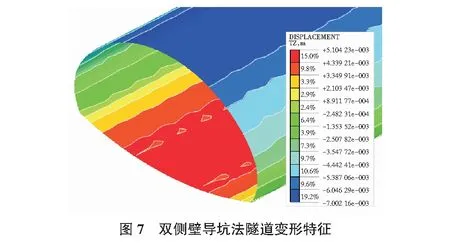

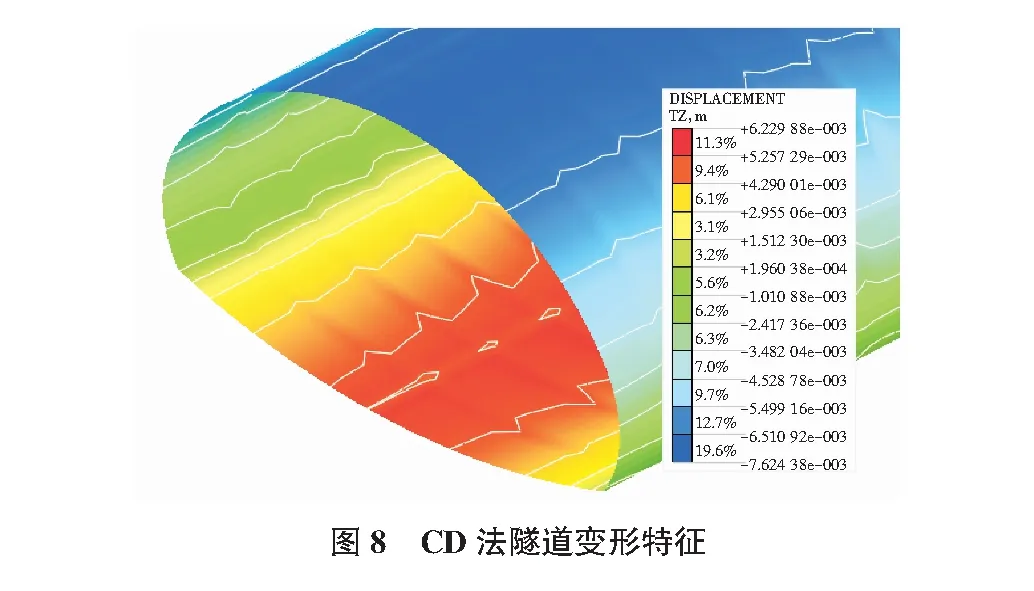

图7,图8所示分别为双侧壁导坑法和CD法施工引起的隧道变形特征。双侧壁导坑法引起隧道拱顶最大沉降7.0 mm,隧道仰拱隆起5.1 mm,隧道竖向收敛12.1 mm;CD法引起的隧道拱顶最大沉降约9.53 mm,仰拱隆起约7.78 mm,隧道竖向收敛17.31 mm。CD法引起的沉降比双侧导坑法大36.14%,竖向收敛变形大约43.06%,但所有沉降和变形值均较小,属于可控范围内。

4.3 土体塑性开展区分析

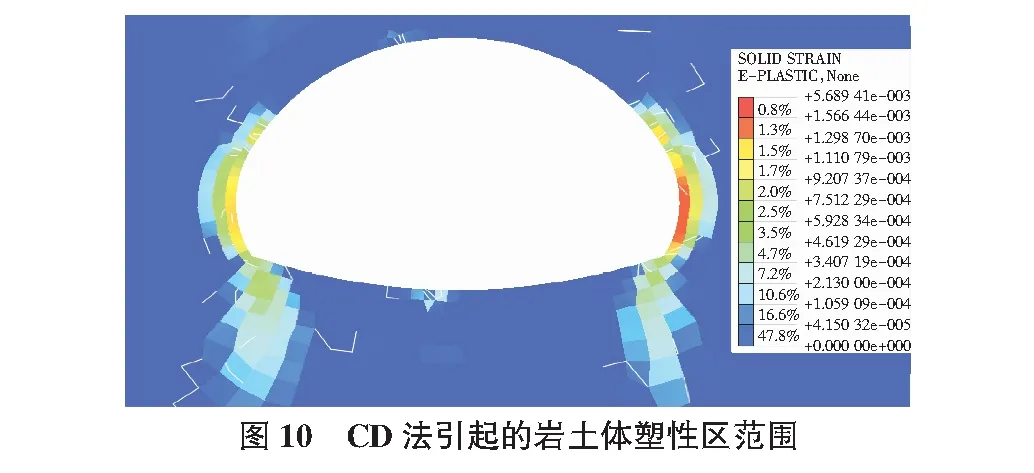

图9,图10所示分别为双侧壁导坑法开挖和CD法开挖引起的周围岩土体的塑性区分布范围。可以看出,两种施工工法引起的塑性区区域大致相当,主要在侧壁及仰拱拱脚位置;CD法施工引起的等效塑性应变值明显大于双侧壁导坑法,塑性区深度也大于双侧壁导坑法。两种工法在隧道周边均未形成大范围的贯通塑性区,隧道不存在大范围坍塌的风险。

5 结论

本文结合实际工程,通过数值分析,对四车道超大跨度隧道浅埋暗挖段工法选择进行了分析,通过对双侧壁导坑法和CD法进行分析,得出了以下结论:1)CD法施工引起的地表沉降约比双侧壁导坑法大34.53%,隧道收敛变形大43.06%;CD法施工引起的隧道周边塑性区范围与双侧壁导坑法基本相似,范围更大,但均未形成贯通塑性区;2)Ⅴ级围岩浅埋段超大跨度施工中,CD法和双侧壁导坑法施工引起的沉降、变形及塑性区范围均属于可控范围;3)鉴于双侧壁导坑法步序复杂,封闭时间更长,因此引起的沉降收敛时间更长;4)通过研究可知,两种工法均可适用于Ⅴ级围岩浅埋段四车道大跨度隧道施工。但由于数值计算考虑的是施工支护、地质情况均较理想化的情况,在实际工程中,需结合施工工期、工程地质条件、施工组织情况进行工法的选择,在施工中加强监控量测和施工控制。本文的研究对于工法选择具有一定的指导意义。