六盘水三线工业遗产建筑再设计初探★

2021-07-09杨学红

杨学红 梁 佩

(六盘水师范学院,贵州 六盘水 553004)

1 概述

20世纪60年代,在国家“好人好马上三线”的感召之下,全国各地企业带着人力、机械、设备奔赴三线地区,创造了“艰苦创业,无私奉献”的三线精神。六盘水作为当时三线建设的城市之一,至1978年建市时完整地贯穿了国家“三线建设”的始末,六盘水所辖钟山、盘州、水城、六枝4个县 区境内现遗存三线工业建筑数量多、完整度好,是三线建设研究的活化石。

在三线建设时期,六盘水煤炭、铁等资源富集,煤炭、钢铁、电力、化学等工业发达,如图1所示。围绕这些丰富的矿产资源成立了四大国有企业,分别是水城钢铁厂、水城矿务局、六枝矿务局、盘州矿务局。与国有企业配套的附属企业有六盘水煤矿机械厂、671厂(火工)、水城水泥厂、水城发电厂等。基于三线建设“靠山、分散、隐蔽”的特点,在这些企业之间又相继建立了纵横交错的铁路网[1]。目前,六盘水大量工业遗产建筑都主要分布在这四大国有企业及铁路沿线,总体上形成了“一网四核”的三线工业遗产建筑分布格局。

2 六盘水三线工业遗产建筑再设计策略

2.1 深植“三线文化”为再设计理念

“三线文化”沉淀下来的建筑语言不仅体现在建筑的形式上,还体现在建筑内部功能上,“艰苦创业,无私奉献”的三线精神在六盘水三线工业遗产建筑上表现得淋漓尽致。

纵观六盘水三线工业遗产建筑,在形式上多见于屋面造型、镂空纹样、墙体纹理等简约质朴的外形;在内部,空间围合、空间利用、流线处理等设计手法运用得当。“三线文化”中的建筑语言就是六盘水城市发展过程中不断沉淀下来的建筑符号及设计手法,最终形成赋予“三线建设”特征的六盘水城市文脉。

在进行六盘水三线工业遗产建筑再设计时,能够做到对“三线建筑语言”的保留、修缮和创新三个方面的兼容并蓄。合理保留六盘水三线工业遗产外部建筑符号,如一些独具特色的屋顶造型、建筑表皮、镂空窗格等细部,一些展览类建筑可保留其原有内部流线,尊重场景式体验;对于部分存在安全隐患的三线工业遗产建筑可采取修缮措施,但在修缮时要能做到“修旧如旧”,且符合三线建筑的设计表达;对于一些扩建的三线遗产建筑,可以在“三线建筑语言”的基础上发展创新,同时在功能上还可加入现代化设施,让其符合新时代三线建筑特征。

2.2 坚持“可持续”为再设计向导

建筑的“可持续”设计一直受到很大程度的关注,可持续设计不仅体现在建筑的空间维度,也体现在建筑利用的时间维度。在建筑内部,空间自身对不同功能的适应性及多空间拆分组合性是内部空间可持续设计的重点。建筑的全寿命周期中,设计阶段几乎决定了建筑施工、使用、消亡的全过程,因此,设计时要考虑建筑整体的可持续性,在结构、选材等方面进行优化,以保证建筑的可持续性利用。现存六盘水工业遗产建筑同全国一样,在“三线建设”时期遵循“靠山、分散、隐蔽”的项目选址策略,大多处在离市区偏远地区,区位优势并不明显,出现了大量三线工业遗产建筑的闲置、荒废问题。因此,六盘水工业遗产建筑再设计时应能考虑其可持续问题,有利于形成良好的业态环境,最终能为三线工业建筑本身及周边互惠增值。

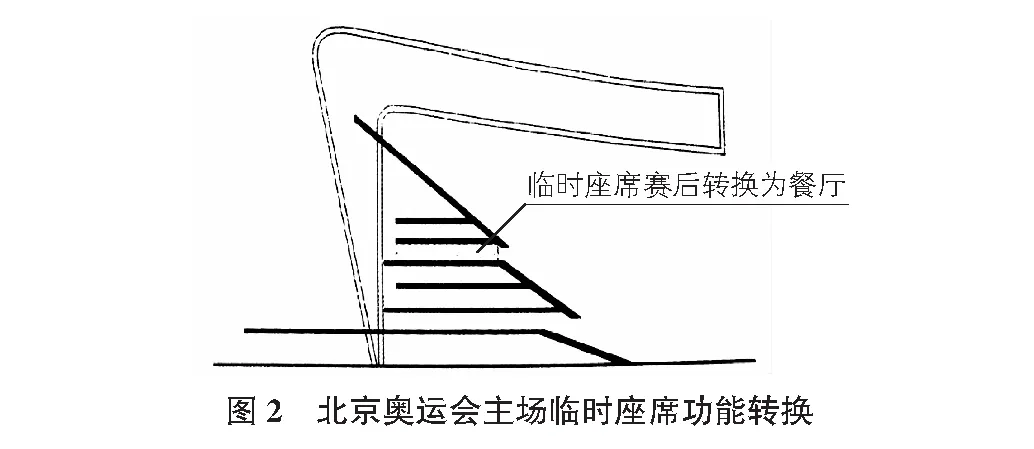

六盘水三线工业遗产建筑几经风雨洗礼,再设计时应当以“可持续”为向导,以避免其二次荒废。这里所说的可持续主要指业态空间的可持续及整体生命周期的持续利用,即不同业态间空间进行的可持续转化和建筑的可持续利用,以满足其经济效益最大化。首先,前期调研及分析是进行可持续再设计的前提,主要包括建筑安全、人群、业态、周边环境等内容,根据前期分析结果制定再设计目标及策略;其次,再设计过程当中要注重未来不同业态相互转换对既有建筑空间的影响,建筑内部空间要能够持续性转换。如图2所示,体育馆的整体利用率非常低,如果将其功能设计成为在赛事使用、闲时他用的功能转换空间,那么其使用率将得到很大提高,这给社会资源再利用带来一定的启发;最后,基于建筑结构、材料的可持续性来说,六盘水三线工业遗产建筑再设计时不宜进行大规模的拆建重组,所使用材料要符合绿色建筑的设计标准,以备在建筑消亡时能够重复利用。

2.3 探索“以人为本”的再设计评价

工业遗产建筑再设计多注重设计前评价,结合建筑本身及场地进行前期评估有利于其设计改造,是工业遗产建筑可持续设计的前提。在英国,建筑及工程使用后评估是由英国政府联合出版社和研究团队共同组成的独特的联合评价团队,主要展开三个方面的全面评估:空间性能、能耗表现、用户满意度[2]。在国内,建筑设计后评价作为建筑策划重要的一环由学者庄惟敏先生提出,他认为项目完成后由使用者进行的评价能为项目实现增值,在后续进行类似设计时能够积累基础资料及经验数据[3]。

设计前期评价主要评判六盘水工业遗产建筑是否具备设计改造的价值,是对单体建筑的具体问题具体分析而进行的评价,关系到该工业遗产建筑是否具备再设计的可能。前期评价要能够遵循人的基本需求层次进行,如优先考虑安全、基础设施是否满足使用条件,而后再考虑流线、材质造型等舒适和审美的精神需求。前期评价结果应能为项目整体把控提供依据,能够指导六盘水工业遗产建筑再设计,是项目顶层宏观控制的基础。

使用后评价是设计程序的进一步完善,六盘水工业遗产建筑再设计时更应该注重使用后评价。良好的后评价程序应能够充分考虑使用者的体验,在建筑功能、空间流线、室内物理环境、造型材质、外部空间等诸多方面进行综合评价,将评价结果作为设计经验并加以积累,是工业遗产建筑进行可持续改造的长效机制。使用后评价要以一定使用年限的用户作为数据采集对象,可使用问卷、访谈、观察等手段对用户进行调研,数据采集对象可扩大至业主、投资人、设计者等不同类型,并赋予一定的权重。

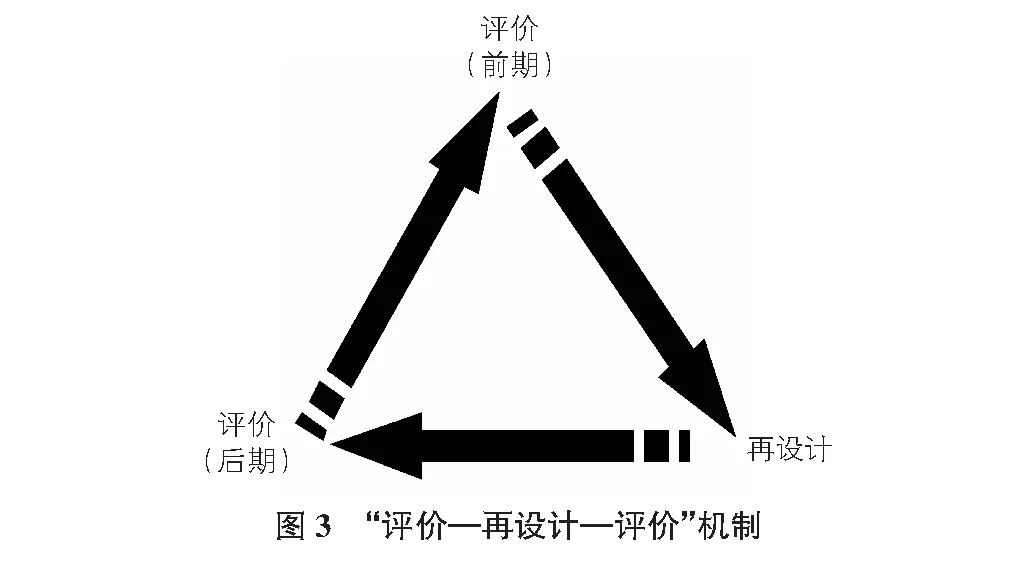

六盘水三线工业遗产建筑前期评价及后期评价要探索“以人为本”的评价策略,要在评价过程中充分注重人群因素,形成“评价—再设计—评价”持续改进的动态循环(见图3)。前期评价结果要能把控设计全局,再设计时进行方案的不断推演,使用后评价则是对设计成效的评估。六盘水三线工业遗产建筑数量大、类型多样,如果能够坚持“评价—再设计—评价”的持续改进机制,那么这些“三线建设”时期遗存下来的建筑物将能得到有效的保护与发展。

2.4 构建“六盘水模式”的再设计体系

六盘水作为“三线建设”时期的重点建设城市之一,其境内现有三线工业遗产建筑存量可观,钟山、水城、盘州、六枝四个县区均有分布,其中以六枝最为丰富。但在实地调研中,现存三线工业遗产建筑闲置、废弃、拆除、随意占用的现象十分普遍,如六枝矿附属建筑物因修建高铁站已基本拆毁,水钢老炼钢厂被用作仓储。截止目前,再设计后利用的三线工业遗产建筑仅有两处,分别是六枝工矿集团的地宗矿改造为六枝三线产业园、盘州671军工厂改造为671三线文化园,两处后期经营效果并不乐观,仅能维持基本运营。因此,有必要积极探索符合六盘水地域特色的三线工业遗产建筑再设计体系。

构建“六盘水模式”的再设计体系能够推动工业遗产建筑再设计的程序化,为工业遗产建筑再设计提供一定的借鉴。首先,要能因地制宜地确定再设计工业遗产建筑的设计目标,该目标能够作为再设计持续改进的具体指标,对整体遗产建筑再设计进行把控是对设计目标的达成;其次,始终要将“评价—再设计—评价”作为六盘水三线工业遗产建筑再设计的持续改进机制,前期评价是对既有遗产建筑的设计评估,使用后评价是对再设计遗产建筑的使用评估,二者都要始终坚持“以人为本”的评价策略,能够为具体再设计项目整体增值;最后,要将“三线文化”作为其整体设计理念,贯穿于再设计的始末。只有将“三线文化”“可持续”“全过程评价机制”纳入六盘水三线工业遗产建筑再设计中去,才能深入发掘当地文化,服务当地经济发展,形成“六盘水模式”的再设计体系。

3 结语

目前,现存工业遗产建筑再利用问题是城市工业区、工业城市所面临的难题,当城市资源枯竭或城市转型时,工业遗产保护协同发展又是当前城市发展的难点。六盘水全域内三线工业遗产建筑分布广泛、类型多样,对三线工业遗产建筑乃至三线建设都具有一定的研究价值,解读六盘水三线工业遗产建筑,有助于丰富六盘水独特的地域文化,加快六盘水城市转型升级的需要。以“可持续、以人为本”作为设计思想,保证再设计理念的统一化、模块化;再设计实施过程中融入“评价—再设计—评价”的全过程评价,是充分建立在人本主义视角下的再设计,有助于再设计的人性化、精准化;结合“可持续、以人为本”的再设计理念,在全过程评价下建立“六盘水模式”的再设计体系,旨在推动六盘水三线工业遗产建筑再设计的有效实施,并拓展六盘水三线文化研究视域,为六盘水城市风貌控制提供依据,为国内工业遗产建筑保护与发展提供一定的借鉴。