非表征视角下的汉服文化意义建构

2021-07-09安倬霖杜瑞雪

安倬霖,杜瑞雪

非表征视角下的汉服文化意义建构

安倬霖1,杜瑞雪2

(1. 北京师范大学 地理科学学部,北京 100875;2. 河北工程大学 建筑与艺术学院,河北 邯郸 056038)

汉服及汉服运动作为当今我国一个重要的新兴服饰文化现象,针对汉服在文化认同中面临分歧与共识缺失的问题,基于文化地理学的非表征理论,采用了参与式观察、半结构访谈等方法对汉服着装者进行调查,探究了汉服在日常实践中的文化意义建构,以图挖掘发掘并传递出更加认同性与普适性的文化意义。研究结果表明,基于着装的感知、行动和情感维度,服饰的日常着装围绕功能适用、行为规训,以及情感寄托建构出非表征文化。因此,建议通过关注服饰在日常生活实践的非表征文化,挖掘服饰文化与空间中的身体、环境交互的巨大潜力。

非表征理论;汉服;服饰文化;文化意义;表征

所谓“汉服”是伴随汉服运动而形成并兴起的一种服饰,其原型主要来自汉族在历史上曾经拥有,但现在已经消亡的民族服装[1]531-535。而汉服运动伴随汉服的概念而相辅相成,它是自从2003年以来起源于互联网的非官方积极力量,以复兴汉族的“民族服装”为主要目的,以年轻人“同袍”群体作为主要实践者,而开展的实践。汉服运动所推崇和塑造的服饰——“汉服”,其主要原型是指约从黄帝时代在至明末清初近四千年中,通过自然演化而形成的具有独特汉民族文化风貌服饰。然而,从汉服运动的实践来看,汉服运动中的汉服及其文化已脱离了原本的17世纪中叶之前的时空脉络,被置于一个重新建构的时空脉络,与其历史上的情况发生了根本性的变化:这与历史上汉民族的服饰有本质的区别[2]158-162,167。

十几年来,汉服得到了较好的传播,但是这一新兴服饰在穿着场合、宣传言说中却是“鱼龙混杂”的,使这一新兴服饰面临认同分歧与共识缺失的问题。造成这一问题的原因有三:第一,是汉服兴起时带有的民族主义言说,汉服的概念源起于国内多民族社会及文化的族际关系的场景——因为1645年清王朝颁布“剃发易服”的易服令政策——致使汉族的民族服装被处于“缺失”的状态[3]184-189。因此,现代汉服对传统“汉服”的复兴起始于一种民族服装缺失的“刺激反应”。复兴以汉族文化为本位的活动是早期的汉服运动的诉求,“官方化”“主流化”一直是部分同袍对汉服的行动目标,比如全国人大的汉服“国服化”提案[4]125-140,甚至不乏“恢复正统”“汉本位”的极端思潮[5]78-83。第二是汉服实践中的本质主义言说,虽然汉服运动中在公共空间的活动却具有明显的建构主义特点,但是同袍们汉服在形制言说往往追求本质主义的文化正统性、原真性:例如坚持汉服中一脉相承的基本特征——如平面剪裁、褒衣大袖、直领系带等[6]130-144。以至于部分活动者将戏服、旗袍、唐装等被其视为文化“不真实”服饰进行抵制[7]38-45。第三,大众对汉服的形制和特征普遍缺乏认知,汉服或被当作日韩服饰或被当作影视戏剧服饰,使对其认同多停留在城市的年轻人群体中。因此,对于扩大汉服认同性,需要打破民族主义、本质主义等观念,从日常生活等新的视角予以考虑[8]39-46,102。

针对这一问题,试图通过文化地理学的非表征理论分析不同场合下的汉服着装意义及其形成的机制,以图挖掘汉服着装中更具认同性的文化意义。同时,通过对于汉服的研究,着重探讨了服饰在表征性之外所塑造出文化意义,弥补这一研究领域的空白。

一、相关研究概述

(一)服饰的表征文化

服饰的文化意义主要是指服饰经其文化表征所建构出来的意义。所谓文化表征是指我们对服饰意义的抽象概括和表达,包含一种文化符号象征和阐述——这种符号逐渐约定俗成甚至通过规矩和制度确定下来[9]1-5。服饰文化意义引起了包括设计学、人类学、文化地理在内的诸多学科学者的注意,对于汉服来说,上文中的各种言说即其表征文化,与着装实践生成的文化相比,它们是预设话语与象征。

服饰的表征来自其背后的政治、社会以及文化意义。首先,穿着一种服饰的文化意义在于它是一种对自我和世界的态度和性情“实践”形式。服饰本身就是一种有力的个人自我表达象征物——为了表达、隐藏、包容、假定、创造自己的认同[10]296-318。个人通过服饰的穿着和空间实践参与到其自我身份象征、政治和文化意义的构建和表达上来。换言之,服饰的着装实践能够为我们传递出一种强烈的归属感和差异性[11]369-392。例如拉南(Malka Greenberg Raanan)从女性主义的地缘政治角度,将女性的服饰实践解读为影响城市流动性的空间行为的不同方式,不同群体的女性着装的一系列表达策略:表达自我的意义、政治和国家的意义,宗教和文化的意义——她们不仅是权力的被动接受者,还是权力积极的执行者[12]。进一步地,服饰表征了其背后不同文化群体的文化认同,甚至服饰的穿着极其容易成为价值观冲突的引爆点。例如巴努·戈卡里塞尔(Banu Gökarıksel)讨论了在土耳其面纱时尚的实践,发现面纱时尚在道义上的矛盾性——作为伊斯兰教中谦卑的遮盖意义和作为时尚的社会意义之间的矛盾[13]847-862。

(二)服饰的非表征文化

服饰的文化意义由具身实践中非表征文化转化而来。“非表征”(NRT)的概念理论在1996年被地理学家尼尔·思里夫特(Nigel Thrift)提出,是指在日常生活实践中,基于身体形成的无意识、转瞬即逝并且难以用语言去表达的体验[14]35-98。与表征符号的抽象性和概括性相比,非表征尚未拥有清晰的文化符号,它是具身、日常、生动的,强调“日常的生活,短暂的邂逅,具身的动作,预知的触发,实用的技能,情感的强度,持久的冲动,平凡的互动和感性的倾向”[15]83-94。

汉服文化意义的建构需要探究其非表征文化作为补充和修正。第一,非表征理论关注生活中每时每刻都处在持续形成过程中的事件[16]100-145,这一点有利于从持续身体实践中挖掘非预期的社会文化意义,从而“挖掘表征意义之间的空白,以便看到什么也是可能的”[17]1907-1932,它有效地补充了文化表征对实践和行为习惯中的能动意义的忽视[18]1-34。第二,非表征理论强调身体实践和主观感受的作用——思里夫特重新思考了身体的本质,认为在实践过程中,“身体是什么”已不再重要,重要的是“身体能做什么”[19]34-78。对于服饰文化来讲,动作的身体与感受的身体建构出来的文化意义同样重要。例如朱莉亚·特威格(Julia Twigg)指出:“服饰……调节身体和社会世界之间的关系,形成包含并使身体显化的残余封套,提供了一种体验、呈现和赋予意义的方式”[20]59-73。第三,非表征是对表征文本的修正,对于汉服来说,其在实践和传播过程中可能会与其言说定义产生偏离,作为一种极为具身的实践模式,非表征能够修正和弥补表征言说中本质主义等缺点[21]153-163。

(三)服饰文化中表征与非表征的关系

服饰的文化意义只有在非表征向表征文化的转化后才能形成清晰的文化符号和内容,周尚意认为,非表征文化通过抵抗、再体验、回忆和讲授等方法转化为表征[22]24-30。这些转化的表征文化与预设话语与象征形成的表征文化共同构成了服饰的文化意义。

因此,基于上述研究内容,本文以汉服的为研究案例,挖掘服饰穿着的非表征文化,具体方法为:引导汉服着装者关注日常的穿着体验,并通过他们自己的体验、回忆和讲授完成反思——其实质在于着装者对于汉服着装中的人性反映与反思,其结果能够建构出汉服新的表征文化,这也构成了下文研究的主要研究内容。

二、研究设计

(一)研究方法

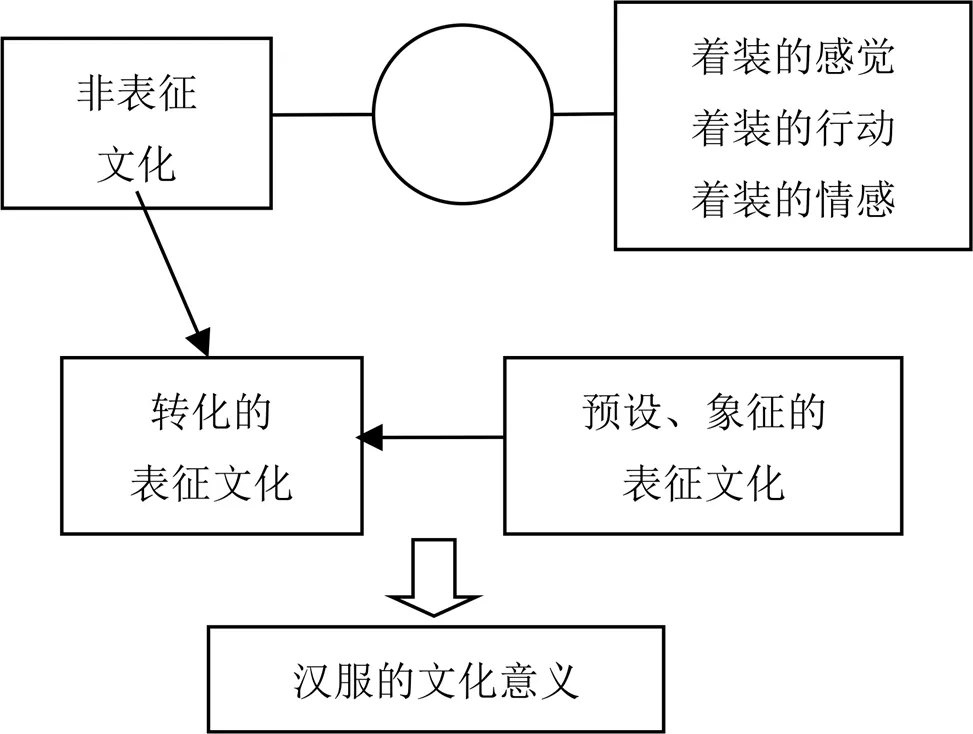

基于非表征理论,本文将建立服饰文化意义的研究框架(图1)。了解服饰如何在不同空间中开展实践时,着装者产生并表达了怎样的服饰认知。具体来说,我们在调查汉服着装者的实践关注的重点有三:①关注汉服着装中感知的身体,着装的感知体验关联身体与服饰的物质性,是着装者认知服饰的重要途径。②着装中先于意识的身体的运动,基于此,我们可以理解身体是如何与服饰结合的。③将汉服着装中的“情感”(affect)作为关注的另一个因子。非表征的研究中,情感被认为是先于完全意识的身体的能力和变化趋势[22]24-30。个人的情感通过传染影响其他个体,构建着装场所的情感环境和氛围[23]5-20。

图1.汉服服饰文化意义构建的机制

(二)调查方法

本文设计了一种多方面的路径来捕捉在这些场所中作为参与者或观察者的体验,以揭示汉服的文化意义是如何通过完成建构的。我们结合了参与式观察、对汉服着装者、观察者进行半结构访谈等方法进行研究。主要过程为:我们在北京、杭州、绍兴和嘉兴选取了生活空间、旅游空间和公共空间三类场合共15个案例地中的30余名汉服着装者,一方面,研究者同汉服着装者共同参与实践的活动,通过参与式观察,获得感官、反思结果,观察着装者行为,同时与着装者交谈,询问实时感受。虽然着装者对服饰的感受大部分是生动并且难以被清晰表达的,但是通过着装者的不断体验,这些直接感受得以被我们记录。

表1.汉服穿着实践的调查案例地

Tab.1 Investigation case of hanfu wearing practice

另一方面,对汉服着装者进行15至30分钟的半结构式访谈,主要询问他们着装身体的变化、感官的作用,与周围其他人或事物的互动等实践的体验。通过这种混合方法,本文特别注意不同的经历是如何是通过语言、视觉和其他感官体验来解释的。此方法遵循了“调查认识论”,并保持对所产生的主题的开放,而不是预先地排除任何数据源[24]1-4。

三、研究结果

(一)汉服着装的感知维度

服饰的感受维度即身体对服饰的直接体验生成的感受。主要包括身体感知如触觉、视觉,还包含嗅觉,甚至是听觉、味觉的感知,围绕汉服织物重量重/轻、质地、颜色、形制柔软/僵硬、紧/松、开放/包裹等特征产生。

汉服给人带来的非表征体验从两方面生成文化意义:第一是亲身穿着的功能性体验,主要是触觉、嗅觉等体验,例如一位受访者讲述了他在居家环境中的汉服穿着体验:“我在家会把汉服当作休闲装穿,身心放松,它穿起来很舒服:棉麻的材质十分透气,而且不像盘扣的中式服饰拘谨而且漏风,汉服肚子这里有两层布所以你不会着凉,这就是老祖宗的衣服的智慧”(受访者a)。还有着装者讲述了汉服对于她在茶室饮茶的重要性:“汉服是系带穿的,款式宽松而不紧凑,剪裁和用料特别符合我这个茶艺厅的风格,客人过来后,通过穿着汉服,都说自己获得了穿常服所难以获得的体验……比如喝茶熏香的仪式感,入席而坐的舒适,还有汉服的棉麻材质有利于喝热茶后的排汗,我们还在清洗的时候往汉服中放传统的香料,有客人特别喜欢这种味道……我们通过汉服达到了他们理想中的古典茶舍的期望”(受访者r)。第二是审美体验。例如有受访者描述了观看汉服婚礼是如何带给他美的感受的:“感觉更加厚实和端庄稳重,在色彩上给人的视觉感受更加柔和朴素秀美、儒雅清新,形态上没有现在普通婚礼的秀禾服那样俗气”(受访者c)。正是基于与汉服相关的直接感受,促进了身体和穿着场合的物质关系,满足他们在其中实践需求。这一维度下着装者基于自己“舒适”“脱俗”“儒雅”的体验,围绕汉服服饰之美建立认知。

(二)汉服着装的行动维度

根据吉布森“功能承载”的概念,本文认为汉服的行为维度即汉服为着装者行为提供的可能性——即心理上认为穿着此服饰可能的所有行为。研究发现,汉服的表征在着装者的行动之中被建构出来,一是如与服饰相关的固定姿势、节奏、仪式动作等等,例如汉服着装者在饮酒的时候做出用宽袖遮挡酒杯的动作等。二是与汉服相关特定的展演行为。两类行为中,我们着重观察着装者那些自己难以察觉的行为模式,它们与身体的能力、行为的效率性、经济性等有关,增加着装者对着装场所的控制力。此外,汉服中那些预设的表征文化随着经济、社会、文化和政治力量等第三方力量被“编码”通过身体的规范和塑造烙印在其中,而我们的调查发现,着装者基于空间想象、文化建构等因素赋予汉服意义,例如一些穿着汉服旅游的着装者将汉服同中国古代联系起来,影响到了着装者对不同非表征动作的理解。

汉服的文化意义从汉服的行为模式中被构建。我们发现,部分着装者即一旦穿上汉服,着装者的行为举止均受影响。访谈结果发现,一方面这些行为自着装者对周围人士的印象和反应的在意,例如有受访者指出汉服带给他的生活行为的“规训感”:“可以说汉服改变了我的人生,我选择上课的时候穿汉服,并不是要宣传民族服饰,汉服袖子宽,稳重大气,穿着必须‘坐得端,行得正’,不然的话就很难看,因此我正是用它培养自己‘儒雅’的风度,这也跟我文学院的气质相符”(受访者e);另一方面,汉服以及作为“身体的外延”,与着装者的身体本身共同构成一种即兴的中的展演,无意中将身体改造为一种表征的符号,用来表现和表达自己的文化价值取向:“穿汉服敬酒时也很有感觉,汉服袖子很大,直接挡住了酒杯……使我的动作雅致了起来”(受访者g),从中可以看出,汉服着装通过反思总结出的意义,这些文化意义更多地受到了着装者自己的文化建构影响,汉服成为规训行为的中介,穿着汉服的自我之美因此被构建,成为着装者提升自我存在感、创造和具身化自我认同的途径。

(三)汉服着装的情感维度

“非表征”视角下,我们关注服饰的穿着对于人们感官和情绪的影响作用,情感是一种必然的身体经验,更是服饰意义的重要组成。我们调查了汉服是如何营造或影响着装者的情绪的。

研究结果显示,着装者的情感维度主要围绕两个方面构建:一是汉服作为重要的情感载体,通过营造“美丽的、自然的”情感体验,塑造对着装者来说的重要时刻,并且搭配不同空间的摆设展示亦可强化认同感。例如一位受访者反思认为,汉服是她重新发现自我之美的途径:“我的体态比较丰盈,不太适合穿旗袍这种服装,但是穿上汉服就会很美、很自然,感谢汉服让我发现了实现梦想的途径……我在里面就像唐代的侍女”(受访者k)。再入,庆典活动中对于汉服的穿着,成为参与成员维系或增强凝聚感的重要文化策略。第二,汉服与汉服特定的空间配置、或者群体的着装行为以创造一种空间氛围,进而影响着装者的汉服情感。例如我们对西塘古镇景区的“汉服文化周”进行调研的时候发现,游客通过集体的汉服穿着行为,将景区的地方改造为情感束缚和寄托的载体,获得了一种“融入”的满足感,使景区被重构为现实与想象、主观性与客观性缠绕的第三空间[25]22-54:“后来我们情绪被调动起来了大家就一起喊,旁边的人也加入了我们,大家互相称赞对方的衣服好看,气氛立刻high起来了……虽然大家都不认识,但是大家都是不言说地默契,跟回到了古代一样的感觉”。上述例子表明,汉服作为着装者情感寄托,构成了人与人之前交流、理解以及美美与共的介质。

四、结论

本文通过非表征的视角,以汉服为例,探讨了非表征文化对服饰意义的影响作用。研究发现,服饰的日常着装过程中能够建构出多样的非表征文化:它们基于反复的身体实践,通过着装的感知、行动和情感维度构成。再经过着装者的反思与讲述,使难以察觉的非表征文化形成了清晰的文化表征。这些文化表征与服饰原有的、预设的文化符号,共同构成了服饰的文化意义。因此,通过关注服饰在日常生活实践的非表征文化,能够挖掘服饰与空间中的身体、环境交互的巨大潜力,甚至获得更具认同性文化意义。

汉服在实践当中形成了多样的文化意义。与汉服预设的文化话语与符号不同的是,它们是生动而又普适的。汉服的非表征文化来自具身实践当中的三个方面,即功能适用、行为规训,以及情感寄托,分别对应了服饰非表征的感知、行动和情感维度,建构出汉服美的文化意义,这种文化意义更具认同性与普适性。

[1]崔荣荣,宋春会,牛犁.传统汉族服饰的历史变革与文化阐释[J].服装学报,2017(6).

[2]杨娜.当代“汉服”的定义与“汉民族服饰”的定位差异[J].服装学报,2019(2).

[3]孔定芳.清廷剃发易服与明遗民的抗争[J].江苏社会科学,2013(5).

[4]周星.新唐装、汉服与汉服运动——二十一世纪初叶中国有关“民族服装”的新动态[J]. 开放时代,2008(3).

[5]刘富民,王晓倩.规训与应激:政治心理学视角下的汉服复兴运动[J].海南热带海洋学院学报,2020(1).

[6]周星.本质主义的汉服言说和建构主义的文化实践——汉服运动的诉求、收获及瓶颈[J].民俗研究,2014(3).

[7]韩星.当代汉服复兴运动的文化反思[J].内蒙古大学艺术学院学报,2012(4).

[8]张小月.汉服运动的现状与问题——与和服的比较考察[J].贵州大学学报:艺术版,2018(6).

[9] Hall S, Representation: Cultural representations and Signifying practices[M]. London: Sage Publications, 1997.

[10]Horning A. Clothing and Colonialism: The Dungiven Costume and The Fashioning of Early Modern Identities[J]. Journal of Social Archaeology, 2014(3).

[11]Hansen K T. The World in Dress: Anthropological Perspectives on Clothing, Fashion, and Culture[J]. Annual Review of Anthropology, 2004(1).

[12]Raanan M G, Avni N, (Ad)dressing belonging in a contested space: Embodied spatial practices of Palestinian and Israeli women in Jerusalem[J]. Political Geography, 2020(76), 102090-0 Pp. Web.

[13] Gökarıksel B, Secor A. “Even I Was Tempted”: The Moral Ambivalence and Ethical Practice of Veiling-Fashion in Turkey[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2012(4).

[14]Thrift N, Spatial Formations[M]. London: Sage Publications, 1996.

[15]Lorimer H. Cultural geography: the busyness of being more-than-representational. Progress in Human Geography[J]. 2005(1).

[16]Vannini P. Non-representational methodologies: Re-envisioning research[M]. New York: Routledge, 2015.

[17]Dewsbury J-D. Witnessing Space: ‘Knowledge without Contemplation’. Environment and Planning A: Economy and Space[J]. 2003(11).

[18]Anderson B, Harrison P. Takingplace: Non- representational theories and geography[M]. Abingdon: Taylor & Francis Group.

[19]Thrift N, Non-Representational Theory, Space, Politics, Affect[M].London: Routledge, 2007.

[20]Twigg J. The body, gender, and age: Feminist insights in social gerontology[J]. Journal of Ageing Studies, 2004(1).

[21]王敏,江荣灏,朱竑.新文化地理学中的非表征与再物质化研究进展[J].地理科学进展,2019(2).

[22]周尚意,纪凤仪,成志芬.基于非表征理论大运河空间营造的两种路径——以大运河(北京段)为例[J].北京联合大学学报:人文社会科学版,2019(4).

[23]Pile S. Emotions and affect in recent human geography[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2010(1).

[24]Mason J.‘Re-Using’ Qualitative Data: On the Merits of an Investigative Epistemology[J]. Sociological Research Online,2007(3).

[25]Soja E W. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places[M]. Hoboken: John Wiley & Sons, 1996.

The Construction of Cultural Meaning of Hanfu from Non-representational Perspective

AN Zhuo-lin1,DU Rui-xue2

(1.School of Geography, Beijing Normal University, Beijing 100875, China;2.School of Architecture, Hebei University of Engineering, Handan 056038, China)

As an important emerging clothing phenomenon in China, Hanfu and Hanfu movement, are facing the problems of divergence and lack of consensus in the cultural identity. Based on the non-representation theory (NRT) in cultural geography, this paper uses participatory observation, semi-structured interview and other methods to investigate the wearers of Hanfu, and explores the construction of cultural meanings of Hanfu in their daily practices, in order to find and deliver the cultural meanings which has more value of identity and universality. The results show that, based on the perceptional, actional and affectional dimensions of clothing, the daily clothing constructs a non-representational culture through functional applicability, behavior discipline and affectional sustenance. Therefore, it is suggested to pay attention to the non-representational culture of clothing in daily life, and tap the great potential of interaction between clothing culture and body and environment.

non-representation theory;Hanfu;clothing culture;cultural meaning;representation

G07

A

1673-2030(2021)02-0058-06

2021-03-06

河北省社会科学基金项目(HB16YS014)

安倬霖(1993—),男,河北邯郸人,北京师范大学地理科学学部博士研究生,主要从事文化地理研究;杜瑞雪(1971—),男,河北邯郸人,河北工程大学建筑与艺术学院副教授,主要从事艺术与建筑设计研究。

(责任编辑:李俊丹)