民国时期音乐图书馆建设管窥

——以国立音乐专科学校图书馆为例

2021-07-09俞一帆

俞一帆

(上海音乐学院图书馆,上海 200031)

音乐图书馆(Music Llibrary)是指致力于搜集、整理和保存音乐乐谱、音乐光盘、唱片、录音带、音乐书刊、音乐家资料和有声电影等有关视听资料,为艺术工作者及专门从事音乐工作的研究人员提供信息服务的图书馆。一般来说,专业音乐图书馆普遍依存于专业音乐教育机构,是为音乐专业的表演、教学、研究提供学术支撑的专业图书馆,由于音乐文献资源载体的特殊性和专业性,即便在综合性大学内,音乐院系的图书馆也往往独立存在。

民国时期是高校图书馆事业的起步时期,专业音乐图书馆也不例外。1927年,“中国近代第一高等音乐学府”国立音乐院(1929年改称国立音乐专科学校,今上海音乐学院,以下简称“国立音专”)在上海建立,同年成立音乐图书室。在此后十数年间(1927—1939年),国立音专亦是中国唯一独立建制的高等音乐教育机构,因此,将国立音专图书馆视作近代中国第一专业音乐图书馆也就顺理成章。虽然这一时期收藏音乐文献的图书机构还有诸如上海工部局交响乐团图书室、私立金陵女子文理学院音乐系图书室,以及1940年后成立的福建省立音乐专科学校(1942年改称国立福建音乐专科学校,以下简称“福建音专”)、重庆国立音乐院(原中央训练团音乐干部训练班)图书室,但由于上海工部局交响乐团图书室仅供乐团排练、演出需要,基本只收藏管弦乐作品乐谱,不做流通,另几所高校与国立音专在师资、机构组织上具有亲缘性,且机构、馆藏体量较小,馆藏文献也因历史、政策、机构合并等原因与国立音专馆藏互融。因此,将民国时期国立音专图书馆作为近代专业音乐图书馆建设研究的对象,从组织机构、规章制度、馆藏内容、经费预算、分类规则等方面看来都具有典型性和示例性。

1 初创时期的国立音专图书馆(1927—1937年)

对国立音专图书馆成立之初的记载,最早可见于1929年10月国立音专(今上海音乐学院)编订的《国立音乐专科学校一览》,其概况第五则中有关于图书室的介绍:“本校图书室搜藏图书以歌谱及文学诗歌为主体,凡有关音乐上之载籍,无论中西大致均备计。本校图书中各国曲谱百余种,其他四部丛刊图书集成万有文库等书共约三千册,此后尚拟每年指定的欵逐渐扩充以期完备”。

由此可见,初创时期的国立音专图书馆就确定了专业音乐图书馆的建设目标,以收藏中外音乐专业文献为主,虽然馆藏总量不多,但包含中外乐谱百种。较同时期的其他大学图书馆,初创时期的国立音专图书馆体量小、人员缺乏、设施艰苦。

但当时的拮据境况并没有降低国立音专创始人、校长萧友梅对建设专业音乐图书馆的期望,反而令他更加重视图书文献的采选,常常亲力亲为。据校史记载,国立音专成立之初,萧友梅既做校长又做教师,还负责图书采买。1930年,他特别致函中华教育文化基金董事会,“请求拨款辅助5万元作扩充设备之用,其中,拟以2万元设备一比较完美之音乐图书馆,3万元购置乐器。不料,最后仅得1万元,只能购买少量书籍及一架手摇唱机”。

1.1 组织机构

初创时期的国立音专组织机构较为简单,校长一人综理校务,下设教务、事务、训育三处,各处设主任一人主持事务并定期召开校务、教务、事务、训育等会议。

国立音专图书室归属事务处管理,专设图书事务员一职,负责图书购置、登记保管、阅览事项。此外,事务处职责还包括各件撰拟、收发、编档、记录、宣传、印信掌管事项;计划经费出纳、报销事项;物件购置保管以及开会,布置计划校舍、宿舍一切事项;雇用校役监督勤惰以及卫生事项;编译、采集、写谱、印刷出版事项,等等。可见其工作内容的繁重庞杂。

图书事务员同样须靠一人完成采、编、典、流等全部工作流程。不仅如此,由于乐谱是音乐专业教育的必备教材,在当时的条件下不易购买,图书事务员还需负责向学生代售乐谱。据音乐理论家廖辅叔(时任图书事务员)回忆:“图书馆工作人员除了管中外图书乐谱的采购、登记、分类借还,还要代售进口乐谱。因为当时上海几乎无处购买专业音乐文献,外商琴行出售的原版乐谱贵得惊人,为了减轻学生负担,萧友梅委托一家德商直接向德国订购,成本价卖给学生”,可见,图书馆的日常业务除了流通借阅,还涉及乐谱教材的代售。

1931年10月,《国立音乐专科学校组织大纲》修正版完成,其中第六条规定:“事务处设事务主任一人办理一切事物。设事务员、校医、书记若干人分任文牍、会计、庶务、图书、出版、医务各事宜”,事务处下设文牍、会计、庶务、图书四科室。

1935年,重新修订的《国立音乐专科学校组织大纲》对事务处下设各科室作出调整,将校级出版、编辑任务正式归入图书馆工作职责,规定:“本校设事务主任一人,秉承校长办理一切事务,设会计员、庶务员、图书出版员、校医及书记八人至十六人分任会计、庶务、图书出版、医务各事宜”。

为了满足音乐各学科文献的专业性需求,国立音专很早就意识到图书采购策略的重要性,故特别成立了“图书出版委员会”。1936年,由教务主任、作曲家黄自任委员会主席,廖辅叔、李惟宁、胡周淑安、朱英、吴伯超、何达安任委员,并规定由“图书出版委员会”负责本校所需图书、唱片的采选和丛书的出版决策,这些委员都是当时国立音专声乐、民乐、作曲理论等各系部的负责人,也是学科带头人。图书出版委员会每学年推选一次,1937年,新一届委员会改选由陈洪当选委员会主席,黄自、李惟宁、胡周淑安、朱英、龙榆生、何达安任委员。

1.2 规章制度

1931年起,国立音专校务会议通过并开始实施一系列与图书馆管理建设相关的规章制度,包括《图书出版委员会章程》《图书室办事细则》《阅览室规则》《学生借书规则》《教职员借书规则》,这些制度条例对图书室开展工作的流程、服务内容、流通阅览等方面作出了具体要求和规定。

其中,《图书出版委员会章程》规定委员会之职权包括:“决定应添置的图书及唱片;决定可流通之书目;指导图书馆事务员编制目录及索引;指导学生如何利用图书馆;设计并指导其他关于图书馆一切事项;负责编辑本校校刊及其他丛书外之刊物;审查本校丛书;指导并审查学生各种刊物”等八项。

《图书室办事细则》中规定了图书室的日常工作包括“图书目录的收集;各界出版物的征求事项;图书的登记编号;图书、唱片的流通管理;新进图书及唱片的登记以及新出版图书的调研”等六项。同时,明确了编目分类及卡片目录的使用,规定“本室于收到图书时即行分类编号列入阅览室图书目录并放入卡片柜内”。

《阅览室规则》《学生借书规则》分别对图书室的开放时间、借阅手续、遗失赔偿手续、办证流程、借期、可借范围、可借数量、阅读规范作出了具体的规定:“本阅览时间每日上午十时至十二时,下午二时至七时……学生借书谱时须填具借书单,交借书人签名盖章后存查到期,即行索还赊照教职员与学生借书细则有损坏或遗失应请事务主任估定价值从薪俸项下扣回……学生借阅时期以二星期为限,每人借书一次,不得超过二册”。

这些规定在1935年的《国立音乐专科学校组织大纲》修订版中得到了进一步细化,如“阅览人如欲借书籍在阅读室阅读者,须先查目录,将书谱号数通知管理员,由管理员依号取出,阅毕时须交还馆员验收……最近一期之各种杂志书谱,概不出借……每年七月由事务主任会同管理员查点一次八月为本室晒书之期”等。此外,增加了《教职员借书规则》,其中,规定“……二、教职员借阅图书以十册为限……三、借阅图书以一个月为限,倘期满仍未阅毕得再向图书馆声明续借二星期……八、教职员如因研究学术或上课参考不受第三条之限制”,可见当时的国立音专图书馆充分考虑到教学研究的需要,适当放宽教学用书的使用数量及期限。

至此,国立音专图书馆的建设逐步走入正轨。

1.3 经费预算与馆藏情况

国立音专初创之时,教育部批复的6万元开办费始终没下达,只拿到第一个月 2 600 元的开办费,之后每个月增加到 3 000 元。1928年,国立音专申请多增加 3 000 元经费,结果只批准 2 000 元,每月经费定为 5 000 元并时常拖欠,可见当时,国立音专经费条件之拮据,办学艰难维系。

经过调查研究,笔者发现即便在这种情况下,当时国立音专图书采购的经费却在学校经费使用中占比较大。据上海音乐学院资产档案记载,1930年上半年,国立音专图书购置的总额为 1 939.15 元,其中,音乐类书谱 1 765.08 元,占比高达91%,当时的图书经费主要用于购买各类外文乐谱,其中以德国、美国出版社出版的外文乐谱为主。例如,1930年的办学经费有所结余,也优先用于图书购置,在1930年5月第七次校务会议上,决定将“本年度余款二千三百余元作添置校具及书谱乐器”。

1931年4月起,国立音专图书馆将每季度最新采购的书谱清单公布于校刊《音》上供师生了解,由于办学经费常遭拖欠,图书包括音乐类书谱的采购极少,多为赠阅的报纸杂志。1931年4—11月,国立音专图书馆收入的乐谱仅44册,普通中文图书除去《四部丛刊》《万有文库》收入千册外,仅收入131册其他图书。

1932年“一二八”事件后,国立音专办学经费被拖欠达6个月之久,当年几乎无书可购,仅收入中文书区区4册,其他收入的图书皆是赠阅。

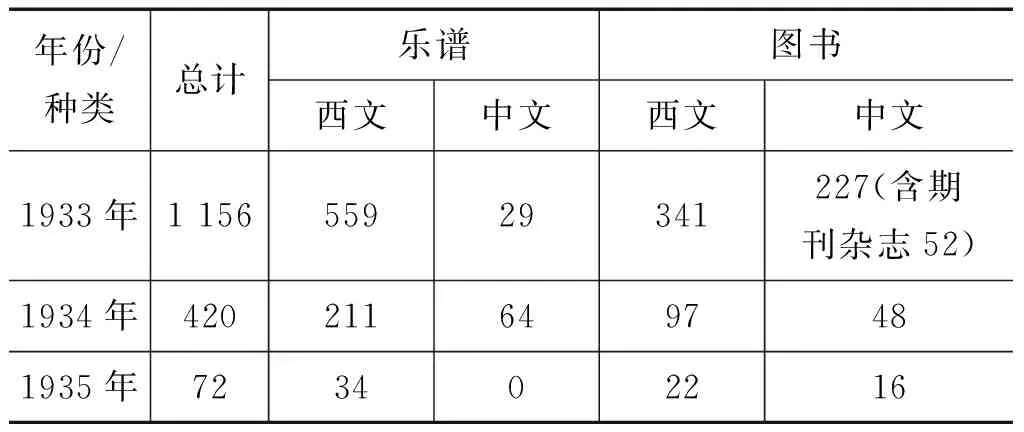

1933年,国民政府的办学经费终于恢复正常给付,国立音专每月办学经费提升至 5 000 元。图书馆随即开始大批量采购专业的音乐书谱。1933年,国立音专图书馆采购书谱总计达 1 156 册(见表1),几乎全部为音乐专业所必备的作品乐谱和理论书籍。

表1 1927—1938年国立音专历任事务主任与图书事务员一览表

在如今留存不多的旧藏中,笔者发现了整套由法国音乐理论家拉维格尼亚克(AlbertLavignac)主编的《音乐百科全书和音乐学院词典》(Encyclopedia De La Musique Et Dictionnaire Du Conservatorie),该部全书于1931年完成全集11册的出版,1933年下半年便入藏国立音专图书馆,可见当时国立音专图书馆的图书采选注重音乐专业学科的前沿性。

表2 1933—1935年国立音专图书馆收入书谱统计(2) 该数据由笔者根据《国立音乐院——国立音乐专科学校院校刊集》刊登的图书室书谱收入一览统计计算得出。 (单位:册)

1935年,国立音专江湾新校区落成,经费状况有所好转。每月的办学经费持续稳定在 5 500 元左右,1936年提高至每月 6 375 元,图书采购经费也日益宽裕。

据当时国立音专的校刊《音》的记载,1936年12月11日,第八十五次校务会议做了全校1937年的购置预算,给图书馆书谱唱片的购置预算高达 30 000 元。其中,图书 8 000 元,乐谱(歌队乐队谱) 5 000 元,唱片 10 000 元,其他乐谱 7 000 元。图书乐谱采购预算竟占到当年全校年度预算(71 500 元)的42%,占比之高着实令人感叹。根据民国高校图书馆研究的相关成果显示:这一时期各大学的图书购置费用一般为全校全年费用的3%—5%,如1934年金陵女子大学的办学经费为13万多元,图书购置费用为 4 545 元,占全校全年经费的3.5%。

1937年因当时教育部下拨学校整体经费的不足,国立音专图书采购合计 10 783 册,总额仅 13 543.94 元,远低于1936年所作的预算,但当年的图书购置费却也占到了学校年度购置总额的48%,为全校第一大购置开销,甚至超过了同一时期的沪江大学、圣约翰大学、东吴大学等体量大于其几倍的综合性大学的图书购置费。国立音专这一时期所购书目包括类书 5 329 册,音乐书谱 3 661 册,唱片506张,其余为文学类459册、社科类318册、历史地理类262册、哲学类109册、自然科学类55册、语言类48册、宗教类36册。其中,音乐类书谱、唱片价值 9 050.99 元,占到图书采购经费总额的67%。

这一时期的国立音专尽管经费拮据、条件艰苦,但图书购置经费无论是预算还是实际划拨却都尽可能给足、用足。如此之高的图书经费占比在同一时期大学图书馆中可谓数一数二,在当时对音乐图书馆建设的重视程度可见一斑。

1.4 文献组织技术

初创时期的国立音专图书馆由于管理人员多为音乐专业出生,并不具备图书编目专业知识,加上馆藏书谱数量少,因此,仅以流水号登录书谱。

1931年,国立音专图书馆的文献组织技术开始向标准的分类编目转变。1931年6月,国立音专第七次校事务会议决议改变原先图书馆仅登记编号而无分类编目的管理,规定“兹于六月一日起根据中外图书统一分类法办理及进行分类编目等手续”。当时,国立音专图书馆率先使用的图书分类法正是当时西文图书编目普遍运用的美国杜威十进分类法,以780为音乐大类号,同时结合当时东方图书馆馆长王云五编订的《中外图书统一分类法》,根据学校专业及图书采选的实际情况制订细分号,创造出自身的图书分类法,并引进西方的卡片目录法,对图书、乐谱、期刊进行编目,极大地方便了读者的查阅。

根据笔者的调查整理,在这一时期的多部旧藏文献扉页中找到了国立音专图书馆最早的图书分类号,细分如下:781音乐理论,783中国古代乐论,785声乐/歌剧作品,786钢琴/键盘作品,787弦乐独奏作品,789室内乐重奏作品。例如,1931年9月21日登记入库的黄金槐《西洋音乐浅说》分类号为781.4;王云五主编《乐经律吕通解》为783.2;《男低音曲选》(Bass Songs)为785.6;《交响序曲名曲钢琴四手联弹》(A Collection of Famous Overtures for Piano Four Hands)为786.4;莫扎特《小提琴奏鸣曲》(Mozart Violin Sonatas)为787.3等。很遗憾,在遗存旧藏中未找到782、784、788对应文献。

在宣布施行图书分类改革后,翌年的国立音专图书馆即聘用一位具有图书管理专业背景的职员担任图书事务员一职,负责图书馆日常的管理。根据校史档案记载,1932年9月,原东方图书馆馆员顾如松任职国立音专图书事务员直至1937年,这一时期的书谱均带有分类编号图记,奠定了国立音专图书书谱分类法在借鉴西方分类法的同时根据实际情况进行改良创编的分类传统。

1.5 采购来源

1930年,乐谱采购不易,西文乐谱主要由萧友梅委托德商直接从德国订购。此外,上海各大外商洋行、琴行,甚至是香港、新加坡等地的琴行也成为乐谱唱片采购的主要所在地。在多本旧藏扉页中发现了出售乐谱的琴行图记,如祖霍赫勒音乐所(Alois Suchochleb Music House,Shanghai)、精艺琴行(Kinnear Piano MFQ Co.Shanghai)、赉瑞罗音乐所(Sam Lazarro Bros.Music House,Shanghai)、香港曾福琴行(Tsang Fook Piano Company,Hongkong)、新加坡四季书店(Season Co.LTD,Singapore)等,还有一些西文乐谱为文化机构如英国文化委员会(The British Council)捐献,而中文书谱中的大部分是直接从商务印书馆、中华书局等出版社购买。

2 战乱中的国立音专图书馆(1938—1949年)

2.1 校长室中的图书室

1937年日军侵略上海后,国立音专在上海江湾的新校址毁于一旦,被迫搬回至租界。由于校舍紧缺,学校只能分几处校舍用于教学办公,而图书唱片则贮藏在上海市西爱咸斯路(今上海市永嘉路)的租赁房内,校长萧友梅每天在此处办公,兼做图书管理员。据学生回忆,校长萧友梅把校长室腾出来作为图书馆,校长室外面的阳台封起来作为校长室。会客室放了一张乒乓球桌作为阅览室,就这样,校长室变图书馆,阳台变校长室,会客室变阅览室,什么书都是萧友梅亲自负责,亲自采买,非常节约。但教学经费的使用,如购买钢琴,各类乐器、乐谱、图书、唱片、音响器材,都能得到充分满足。

在萧友梅的重视下,1938年,国立音专图书采购高达 12 074 册,唱片710张,总额达 16 510.87 元,占当年学校固定资产采购总额的44%,仅次于乐器采购经费。

这一时期的旧藏大多以德国出版公司的各类乐谱为主要,数量虽然不多,但版本精良,种类丰富,从声乐、歌剧、管弦乐、钢琴谱到重奏、管乐谱一概齐全,多为经典作品以满足各音乐表演、理论作曲组的教学需要。其中,也有不少20世纪作曲家作品,如勋伯格《月迷皮埃罗》(1912年)、奥涅格《太平洋231号》(1923年)、欣德米特《让我们来造一座城市》(1931年)以及雷斯皮基(Ottorino Respighi)、魏因加特纳(Paul Weingartner)、格雷查尼诺夫(Alexander Gretchaninov)、齐尔品(Alexander Tcherepnin)等人的作品。在萧友梅的经营下,国立音专图书馆馆藏音乐作品的风格流派逐步齐全,同时也注重当代作品的收藏。

此外,西文书籍的采选以音乐史论、作曲家传记及作曲理论的教本为主,多是西方专业音乐理论的经典读本。许多当时新出版的书谱,翌年就能进国立音专图书馆,如帕德雷夫斯基(Ignace JanPadercwskil)于1934年编订出版的《国际音乐图书馆系列》(The International Library of Music)乐谱,1935年就能够在国立音专图书馆借阅到全套。这些书籍中有不少后来被翻译引进,成为经典教本,如1932年入藏的凯森(C.H.Kitson)《复对位与卡农》(Invertible Counterpoint and Canon),其后由陈田鹤编译作为20世纪40年代重庆青木关的国立音乐院教材,在作曲组的教学中得到应用。

1939年8月,国立音专位于上海市西爱咸斯路(今上海市永嘉路)的阅览室遭窃,失去西乐书谱133册,损失惨重,时任图书事务员裘金于1940年初引咎辞职,另聘李如璋任图书事务员。为保护馆藏图书乐谱,1940年7月,国立音专图书馆将9箱图书搬至当时留美学生谭小麟家中寄存(上海市威海卫路128号),以防不测。那时谭小麟刚刚赴美留学,可能家中有所空余,故而就借给学校存书。同年5月,国立音专毕业生叶怀德携带另一部分图书、乐器共300余公斤,经宁波、香港赴重庆国立音乐院。其间由于日军侵越而被迫停留沪、港两地达5个月,后历经险阻终于翌年1月底抵渝,这批原国立音专的书谱成为重庆国立音乐院开学的主要教材文献,在这批书谱的扉页可同时看到“国立音乐专科学校图书馆”与“中央训练团音乐干部训练班图书馆”印以证来源。

1940年12月29日,萧友梅病危,在病床上与继任校长陈洪交谈立定最后遗嘱。第二天,原藏于上海市西爱咸斯路的剩余图书就被转移至麦脱赫斯特路(今上海市泰兴路)227弄18号3楼安置。第三天(12月31日),萧友梅离世,他亲自采选的图书文献为国立音专留下了无尽的财富。

2.2 三院合并,书谱三分

1941年后,重庆青木关的国立音乐院、汪伪国民政府接管的上海国立音乐院以及丁善德等校友另办的私立上海音乐院分别办学至抗战结束。抗战胜利后,自重庆返沪的国立音乐院接收了上海国立音乐院,并与私立上海音乐院合并,回到江湾校区,恢复建立国立上海音乐专科学校,这一时期国立音专图书馆的变迁、更名史可见于各藏书章。

回到江湾市京路校舍的国立音专拥有了独立的图书室和阅览室,文献借阅恢复了正常和便利,但图书馆专业音乐文献的采购量却大大下降。据国立音专财产目录档案明细记载,1946年,国立音专图书馆图书采购共计181册,其中,绝大多数都是非音乐类的中文书、工具书,尤以文学类为主,专业音乐教学所需的乐谱仅采购了45册。1947年更甚,图书采购共计 2 933 册,其中,《古今图书集成》竟占了 1 628 册,另大量购买了《文板十二曲线谱》140册,《弦乐器定音计述略》110册,《二胡曲选》100册,音乐类文献主要采购了国乐谱及中小学音乐教材195册,音乐理论书籍36册,而西文乐谱竟一册未入,令人唏嘘,音乐类文献占比仅20%。

1946年,民国政府教育部命令国立音专将图书乐谱三等分之,交予南京的国立音乐院和福建音专其二,自留其一。前上海音乐学院院长桑桐(当时还是国立音专的学生)对这一事件记忆深刻:“年初图书馆贴出布告暂停业务。我问了图书馆主任钟志晖先生,她说因为教育部命令,要将我校图书乐谱分为三份,一份给南京国立音乐院、一份给国立福建音专、一份留给学校。……(钟志晖)给了我两大叠分给南京音乐院和福建音专的书谱名单……我就按规定分给哪个学校的书目找到书谱,分成两大堆。一面分一面深感心痛……这些图书乐谱器材都是当年萧友梅先生他们艰苦奋斗、陆续购置建设的校产。既是国家的资产也是上海国立音专的资产。现在就因李惟宁投向敌伪而敌伪强占后并未为学校增添什么图书器材,这些原为国家的资产就变为‘敌产’,然后再将‘敌产’接而管之、瓜而分之,这样的逻辑岂非既可笑而又可悲。”

国立音专数十年积累的图书乐谱骤然失去三分之二,令人扼腕。1949年上海解放移交时,国立音专图书馆原几万册馆藏仅剩下了 6 584 册(其中乐谱 3 112 册),唱片998张,尚不足1937年一年的采购量。1952年,全国高校院系调整,福建音专、私立金陵女子文理学院音乐系、沪江大学等多所院校音乐专业并入国立音专(更名为中央音乐院华东分院),1946年,被分去的部分书谱才得以归还。

3 国立音专图书馆建设之启示

3.1 校长之重视

国立音专图书馆在早期发展建设中,因创始人萧友梅本人的期望和重视,即便在当时社会、教育环境都极为艰苦,甚至经费不足、场地欠缺、整个学校都在艰难维系的情况下,依然尽力满足图书、乐谱、唱片的采选,择优而购。当时的图书购置费占比巨大,甚至远超同时期体量大于其几倍的综合性大学,使音乐图书馆得到了必要的发展和积淀。

校长萧友梅在建校初期和抗战期间甚至亲自管理图书事务,《图书出版委员会章程》甚至规定:“主席应将建议添置之图书与唱片目录及从经审查之稿件呈校长分别处理之”,可见,采购内容皆由校长亲自审查以保证专业性和学科性。在他亲自管理的十几年间,国立音专图书馆收藏了近代中国第一批高质量的专业音乐文献,这些文献为国立音专当时及其后的学科建设持续提供着文献保障。

3.2 制度之创新

国立音专图书馆虽体量小、人员少,但管理责任清晰,各项规章制度明了细致,皆令整个图书馆的运作得以有序开展。

其中,图书出版委员会及其制度的建立,在当时的发展环境下可谓是一次制度的创新。该制度根据音乐图书馆自身的实际情况和对专业性的高度要求,集结音乐各学科专业的专家、教授亲自参与图书采购的决策,指导学生对专业文献的利用,颇具当代学科馆员之雏形,既保证了文献采购的质量又令馆藏文献更好地为教学科研服务,无论是在当时还是当下都具有启示意义。

所谓制度之创新就是能够根据时代的发展和图书馆自身实践的需要,在各项管理制度上推陈出新,将图书馆管理的人文理念植于创新、科学的制度中。只有当制度能够超前于当下现状,改革与发展才会接踵而至,当代音乐图书馆的发展需要的正是制度的创新。

3.3 复合型馆员之必要

1930年初,国立音专图书馆就开始运用图书分类规则,在当时的音乐图书馆中属于较为先进的。据笔者考证,同一时期的私立金陵女子文理学院图书馆虽采用西方现代图书馆的管理模式,但其音乐系图书室仅采用流水号登录,馆藏中未留下任何分类图记,其他音乐专科学校或音乐表演机构的图书馆由于文献量少,管理普遍简陋。

国立音专图书馆在体量、馆藏尚且单薄之时就能够意识到文献组织技术对流通典藏的重要性,并根据音乐文献内容载体的特殊性及自身的馆藏结构、学科特点对中外图书分类法做出适度改良,制订出符合音乐图书馆实际需求的文献分类法,这与聘任顾如松这样图书馆专业出身的馆员密切相关。在新中国成立至今的几十年中,国立音专(今上海音乐学院)图书馆乐谱分类法被不断改进,最终确立了一套属于自己的音乐文献分类法,并沿用至今。

同时,抗战后一段时期国立音专图书馆图书采购质量的大幅下降、分类规则的混乱也值得当下重视并吸取教训。由于音乐专业馆员的缺乏,这一时期采选的大批馆藏文献与整个学校的学科专业关联不大,不利于教学科研工作的开展。因此,忽视培养、聘任具有音乐与图书馆学双重背景的管理人才,对音乐图书馆建设来说是极大的阻碍。

为适应数字时代、互联网时代的要求,当下音乐图书馆的建设和管理既离不开音乐学与图书馆学的复合型人才,更需要信息科学、自动化科学、人际科学、语言科学等学科人才,复合型人才的培养是图书馆建设发展的关键力量,专业图书馆更是如此。

4 结 语

1947年,中国音乐史上诞生了第一部无调性音乐作品——小提琴独奏曲《夜景》,作曲者为当时年仅24岁的国立音专作曲系学生桑桐(前上海音乐学院院长)。桑桐自陈:“当时(有关现代音乐的)中文书虽不多,但英文书不少,有关于现代和声的,关于20世纪音乐的,关于‘新音乐’的,也有关于现代作曲家的。斯特拉文斯基、勋伯格、斯克里亚宾等作曲家的都有。……我在上海工部局图书馆和我院图书馆中借阅。此外大量阅读近现代作曲家的乐谱,这些乐谱图书馆都有……这是学习现代音乐、无调性音乐写作的最重要来源。对我写无调性作品最有启发意义的是勋伯格、斯克里亚宾和巴托克的作品。学校除了有勋伯格的钢琴曲,《月迷皮埃罗》《升华之夜》等都有!”可见,一所音乐图书馆对推动中国当代音乐发展的重要意义。

今天,距校长萧友梅呼吁装备的“完美音乐图书馆”已过去整九十载,这九十年来国立音专图书馆也确实一度成为国内专业音乐文献最为丰富的典藏机构。

然回眸更为展望。今天若要建成与“双一流”高校相匹配的音乐图书馆已不单是装备学科发展所需的馆藏文献那么简单了,而更需要建成集文献共享、交流与创新、服务与培养以及科研保障等为一体的多功能学术机构。世界一流音乐学院的建设离不开世界一流音乐图书馆,中国音乐图书馆建设事业道阻且长,但笔者相信,“完美音乐图书馆”之愿景行则将至,令人拭目。