探究影响果蔬电池电压大小的因素*

2021-07-08刘俊韬史镜毓冼德凤陈晓琳周江北

刘俊韬,史镜毓,龚 颖,冼德凤,陈晓琳,周江北,张 殷

(广西师范大学物理科学与技术学院,广西 桂林 541004)

1 引言

科学探究是学生学习物理不可或缺的重要能力,它要求学生不断发现问题,进行合理假设,并鼓励学生通过小组合作方式通过多种渠道寻找证据,运用实验、观察的科学方法进行探索,最后对发现现象进行评价交流。在本文的教学设计案例中,以初三学生日常生活中常见的水果及蔬菜作为实验材料,立足于培养该群体学生科学探究领域的综合能力。该单元课程旨在帮助学生简单了解果蔬电池的基本工作原理,掌握万用表测量电压的方法,通过小组合作对影响果蔬电池“电压”某个因素进行完整的探究,并且结合所学知识能够合理解释实验现象,并应用于生活实际。

2 教材与学情分析

2.1 教材分析

初中物理人教版教材第十六章《电压 电阻》第一节(P55)中提到了水果电池可以作为电源,为发光二极管提供电压,使自由电荷在回路中定向移动,使二极管发亮。但教材中只是提及水果电池具有一般干电池的作用,却没有详细地对其进行介绍。而且,水果电池的材料也仅仅局限于水果类。本节课扩展可以作为电池材料的范围,将水果及蔬菜一起进行研究,让学生认识到水果和蔬菜电池都可以给用电器提供电压。

2.2 学情分析

学生在接触本节课有关内容时,已经对电压有了初步的认识和了解,即将学习到部分电路欧姆定律。“电源电动势和内阻”的内容要在高中才学习到,学生要在学习闭合电路欧姆定律的基础上才能完全理解。所以在本次探究中,采用了“果蔬电池电压”这个在初中阶段使用的初级概念。尽管学生在现阶段无法解释实验的现象,但该实验结果可以为学生后续认识到电源实际上存在内阻以及电动势与电压的区别,埋下一个伏笔。

3 教学流程设计与介绍

3.1 前景回顾阶段

教师活动:带领学生重新回顾科学探究的八个步骤,即提出问题、作出假设、制定计划、搜集证据、处理信息、得出结论、表达交流、反思评价。

设计意图:使学生熟悉并能灵活运用科学探究的步骤去探究问题,为初三学生进行果蔬电池的探究提供研究方法。

3.2 情景引入阶段

教师活动:简要介绍果蔬电池以及制作方法,演示如何使用万用表测量果蔬电池两端的电压数值,进一步引发学生对果蔬电池的兴趣,引导学生将注意力转移到果蔬电池两端电压大小的影响因素。

简要介绍:果蔬电池被称为最天然也最没有污染的电池,是利用水果/蔬菜中的化学物质(比如水果酸这种良好的电解质)和两个金属活动性顺序不同的金属片作为电极材料发生电化学反应产生电能的一种电池。

制作方法:把长铁钉和镀锌十字螺丝钉插入水果/蔬菜中(处于两侧,不能相碰),作为电极,这样一个果蔬电池就制作完成。

演示操作:介绍学生万用表的基本操作,连接好万用表的红黑表笔并测量果蔬电池两端的电压数值,展示如何读取万用表显示的数值及其含义。(见图1)。

图1 果蔬电池“电压”大小的测量演示

引导关注:提出问题,“影响果蔬电两端电压大小的因素有哪些?”给学生预留2-3分钟时间发表意见并讨论,教师板书学生提出的影响因素。

(1)与果蔬的大小有关;(2)与果蔬的种类有关;(3)与果蔬的水分有关;(4)与电极插入深度有关;

(5)与果蔬的酸度有关;(6)与电极的距离有关;……

设计意图:将学生对果蔬电池能够作为“电源”的兴趣转移到探究影响果蔬电池两端电压大小因素上来。给学生独立思考问题的时间,引导学生在回答问题时考虑全面。

3.3 实验探究阶段

教师活动:根据假设,教师提供对应实验器材和实验任务单给学生,引导学生聚焦特定方向进行实验设计和探究。让学生们用万用表测得果蔬电池两端的电压数值作为果蔬电池的电压大小。同时需要在学生实验前纠正错误的实验方法,帮助学生掌握控制变量法来进行科学探究。

实验仪器:万用表(每组一个),柠檬、香蕉、苹果、黄瓜、土豆若干,铁钉、镀锌螺丝钉若干。

试验任务单示例:(探究电极插入深度因素)

(1)你们的猜想;

(2)实验数据;

(3)得出的结论;

(4)解释你们的结论;

(5)意外的发现。

设计意图:在该环节教师给学生自由的空间,使学生成为研究过程的主体,让学生亲历科学探究的过程。教师的作用是将学生引领到探究问题的情境之中,帮助学生在探究过程中培养他们作出猜想与假设、动手操作的严谨性以及控制变量等能力。

3.4 情境引入阶段

教师活动:教师邀请各小组代表分享本组得到的结果和实验过程中的所思所想所得,并初步总结学生活动情况。

学生实验展示:

(1)A组研究的是果蔬/蔬菜电池两端的电压与电极插入深度是否有关。

该组的猜想是电极插入深度与果蔬电池两端的电压测量值成正比。该组的实验数据见表1。

表1 电极插入深度相关实验数据

该组得出的结论与假设不一致,在电极距离一样的条件下,随着电极深度的增加,黄瓜电池的电压测量值先减小后增大,土豆电池的电压测量值逐渐减小。

(2)B组研究的是果蔬/蔬菜电池的电压测量值与果蔬/蔬菜的状态是否有关。

该组的猜想是把果蔬/蔬菜切半,会导致电压测量值减半。该组的实验数据见表2。

表2 果蔬状态相关实验数据

该组得出的结论为把果蔬或者蔬菜切半,它的电压测量值不会简单地减小一半。对于土豆来说,切半会使电压测量值减小,但并不是正比关系;对于苹果来说,切半会使其中一半果蔬电池的电压测量值略微升高,另一半果蔬电池电压测量值降低。

(3)C组研究的是果蔬/蔬菜电池的电压测量值与电极距离是否有关。

该组的猜想是电极距离越大,电压测量值会越小。该组的实验数据见表3。

表3 电极距离相关实验数据

该组的结论是对于苹果来说,在控制电极插入深度一样的条件下,随着电极距离的增大,苹果电池的电压测量值逐渐减小,土豆电池的电压测量值先增大后减小。

(4)D组研究的是果蔬/蔬菜电池的电压测量值与果蔬/蔬菜的种类是否有关。

该组的猜想是电压测量值会与种类有关,且猜测柠檬电池和黄瓜电池的电压测量值会比苹果和土豆的电压测量值高。该组的实验数据见表4。

表4 果蔬种类相关实验数据

该组得出的结论是在相同电极距离与电极插入深度时,黄瓜与苹果电池的电压测量值要小于土豆电池与柠檬电池的电压测量值。可以对四种果蔬做一个大致排序:黄瓜<苹果<柠檬<土豆。

试图解释:研究水果/蔬菜种类影响其电压测量值的小组:发现土豆电池的电压测量值在测试的实验组(黄瓜、柠檬、土豆、苹果)中最高,猜想可能是与其富含淀粉有关。

设计意图:通过每个小组的分享与交流,教师引导学生表达自己小组对现象的探究学习过程。同时培养其他未分享的同学善于倾听发言的能力,让学生联系生活实际运用所学知识合理解释实验现象。

3.5 继续思考阶段

教师活动:引导学生分享实验过程中较难解决的问题和其他意外发现。

课堂提问:

(1)为什么把水果/蔬菜串联起来,却无法使得小灯泡点亮?

(2)如何处理并利用实验后的水果及蔬菜?

(3)为什么用万能表分别测铁钉与螺丝钉,发现底端与顶端测得的电压会有细微的数据差?

(4)研究电极深度的小组在展示的数据中都是铁钉和镀锌螺丝钉都插入同样的深度,如果铁钉插入1cm,镀锌螺丝钉插入3cm,两个电极插入深度不一样是否会影响测得的电压数值?

设计意图:帮助学生更加深入思考果蔬电池的基本原理,为想要继续探究的学生保留进一步思考的空间。

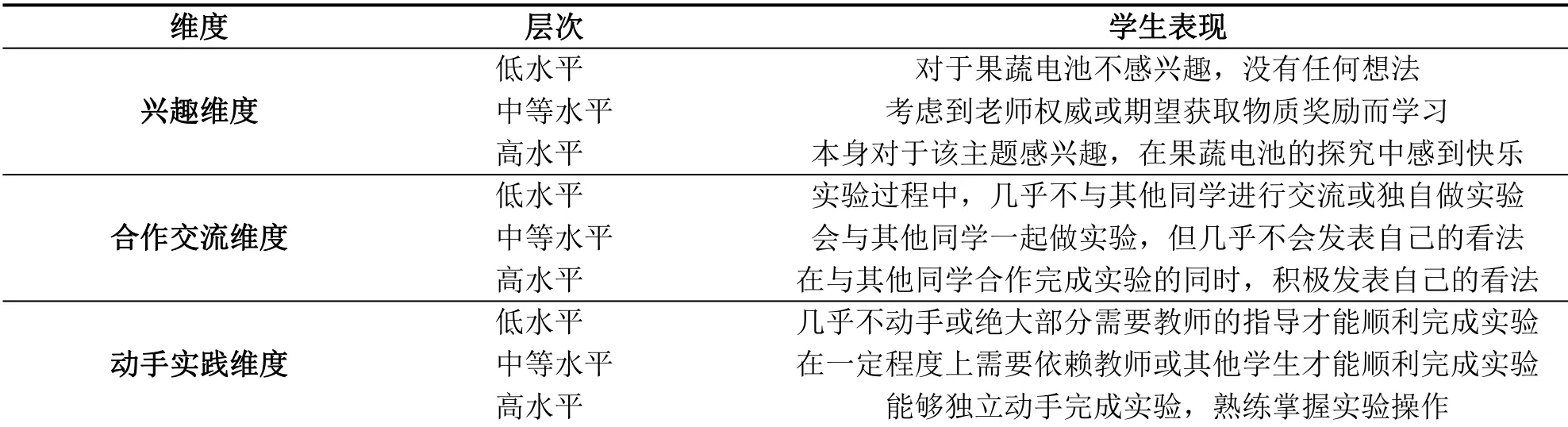

3.6 交流评估阶段

教师活动:教师展示自己所做的实验数据,与学生得到的数据进行参照,师生一起讨论得到的结果和各小组设计的方案,并在此阶段对学生整节课的行为根据表现性分级量化表进行评价。

教师展示:以探究果蔬状态对电压的影响为例。如图1、图2所示。

图1 不同状态土豆电池两端电压测量值的比较

图2 不同状态苹果电池两端电压测量值的比较

4 表现性分级量化表

表现性分级量化表见表5。

表5 表现性分级量化表

设计意图:对整节课经历的科学探究过程进行评价和反思,师生共同研究讨论实验测量得到的数据,引导学生将实验数据可视化,方便进一步分析讨论,并预留一定程度的疑问给学生进一步探究和思考。

5 课后评析

这节课能够循序渐进地引导学生根据实验现象进行科学探究。教师先是引起学生们对果蔬电池的好奇心,然后引导学生把注意力集中到果蔬电池或蔬菜电池两端的电压大小上来,接着让学生思考果蔬电池两端电压大小的影响因素,每个小组各自研究不同的主题。在实验结束后,还有各小组交流与思考的环节,而且教师还展示自己所做的实验数据,并于学生一起研究探讨。此外,该教学设计比较大的创新点是在教学过程中运用分级量化表,对学生的表现进行分级评价,从而获得传统纸笔测评所忽视的学生探究过程。尽管实验过程中有些问题并不能依靠学生现有的知识水平解释清楚,但我们相信这种探索未知的思维方式将会帮助该组在科学的道路上走得更远。