基于《营造法式》“缠柱造”做法复原的“楼—阁”概念辨析

2021-07-08喻梦哲

喻梦哲

惠盛健

一、研究回顾与问题的提出

围绕《营造法式》(以下统称《法式》)“造平坐之制”及楼、阁异同的研究,建筑史领域有三个惯常的切入点:①研判文本中“平坐”制度的本质属性,它之于楼阁的意义是形式的?结构的?抑或是空间的[1]?②辨析“平坐”中诸类名件(如棚栿、附角枓、柱脚方、地面方等),探明其位置、朝向、交接方式,由此复原叉柱造、缠柱造的具体做法[2];③搜寻遗构或图像资料以佐证前两项工作[3]。

从构造角度辨析楼、阁异同,需明确两点,一是平坐、缠腰、披檐等层间交接或外缘依附部分如何塑造两者的形象差别?二是叉柱造、缠柱造、永定柱造是否影响了两者的生成逻辑?要言之,《法式》中是否掩藏了楼、阁分型的判决标准?记录三种“柱造”的目的,是罗列例证,还是另有引申?

此类释文工作需借助内互文性分析(包括相似的构造描述及术语使用习惯)达成,本文尝试在前人基础上补阙拾遗[4],对“缠柱造”提出新的复原方案。

二、“缠柱造”相关名件辨析

《法式》涉及“缠柱造”的部分集中在卷四“平坐”条,前辈学者对于其中部分用语存在不同理解(如动词“拘”“缠”及复合名词“棚栿”等),不像“叉柱造”概念已形成共识。因此,先逐条梳理如下。

1)地面方。卷四“平坐”条末载:“平坐之内,逐间下草栿,前后安地面方,以拘前后铺作。铺作之上安铺版方,用一材。四周安雁翅板,广加材一倍,厚四分至五分。”两处“前后”对照,可知“拘”铺作者是“地面方”而非“草栿”,那么地面方又如何使用?检视功限部分,楼阁平坐并无身槽内补间铺作用栱、枓等数的条目,可见平坐铺作只对外缘加工,暗层之内则罔顾形象[5]。地盘图样中仅分心斗底槽明确注为殿阁身,即或如此,平坐上之耍头、衬方头也不可能就此拉通、长尽两间(高跨比过于悬殊),故进深方向不会以单材方木拘拉前后檐铺作,那么“地面方”自然也不是此类构件[6]。《法式》相邻铺作间以多条方木牵系,但素方仅被塞入华栱、下昂侧面子荫内以防整体歪闪,“撑持”意味尚且大于“拘拉”,且就卷十八“楼阁平坐转角铺作用栱枓等数”条中“第四杪交角华栱二只,身长九十二分”与“交角耍头,七铺作四只,二只身长一百五十二分,二只身长一百二十二分”两处记载与“铺作每间用方桁等数”可知,平坐铺作的扶壁栱只由重栱加单道素方组成,较外跳上栱方还少一道,它们支顶柱缝尚嫌薄弱,又如何“拘前后铺作”?因此地面方也不能自扶壁内出,它只能搁置在铺作之上,也许就是一种特殊的“压槽方”。用于平坐的上昂图样中即明确描绘了压槽方,它如梁栿般嵌入衬方头内[7],压在柱头方上[8],以此增强铺作间的相互联系,其在外檐柱缝上兜圈,也正合“以拘前后铺作”之意。我们推测,压槽方在平坐中露明,位于柱缝最上层(地面石、压阑石等石质构件亦遵循同样的定名原则),同时还兼作“遮羞版”,与常态有所区别,因此被录以异名“地面方”。

2)铺版方。相关描述仅只“在铺作之上”和“单材”两点,此外尚见载于卷六“地棚”条:“造地棚之制,长随间之广,其广随间之深,高一尺二寸至一尺五寸,下安敦 ,中施方子,上铺地面版。方子,长随间深,接搭用,广四寸,厚三寸四分。每间有三路。地面版长随间广,其广随材,合贴用,厚一寸三分。遮羞版,长随门道间广……凡地棚施之于仓库屋内,其遮羞版安于门道之外,或露地棚处皆用之。”

地棚中的“方子”指的就是平坐中的“铺版方”,即敷设地板的木龙骨。平坐与地棚均为版材堆叠而成,因此又合称“棚栈”,地棚可以看作不设铺作的简易平坐,平坐若非悬空于楼阁层间的话,也可以看作是特殊的地棚[9],两者异名同实,构造次序和铺设方向都应一致。地棚“方子”(即铺版方)顺进深方向每间安三路,平坐亦当与其相同(或按楼地面荷载变化随宜增添)。由于补间铺作每间不过两朵,方子显然不能由衬方头或耍头后尾延展而成,而只能是额外压在铺作上的独立名件——我们认为它就是地面方,它与棚栈间的构造关联较之与铺作间的更加紧密。此外尚有“遮羞版”一项,用于围蔽地棚边缘,高度应与棚身相称,因压槽方广两尺至一尺四寸,刨除其咬进衬方头中的部分后,与地棚高度恰好接近,故有以压槽方兼作地面方、铺版方的推测。

3)柱脚方。《法式》造平坐制度内“普拍方”条小字旁注称:“若缠柱造,即于普拍方里用柱脚方,广三材,厚两材,上坐柱脚卯”,可知其与叉柱造、永定柱造无关;卷十九“城门道功限”条也提到“跳方,柱脚方、雁翅板同。功同平坐”。在门阙间使用大跨度杆件的做法由来已久,汉画像砖(图1)往往于所绘两母阙间连以单檐廊道,斜撑之下用方木纵横堆叠(横木间隔设置,垫以梁头,其上承托纵向通跨之“柱脚方”)。按平坐别名“阁道”“墱道”“飞陛”等,可知凡属此类悬空横挑立柱者都需以柱脚方承接,小木作“佛道帐”“壁藏”等条目内亦大量出现柱脚方、 脚等地栿类构件,兹不赘述。长期以来,关于柱脚方的争议聚焦于其施用方向[10],而借由分析城楼平坐,有助于厘清眉目——城门道功限中,记载了包括洪门栿、狼牙栿、涎衣木、檐门方等多种大跨构件,连同竖立的排叉柱在内,所用方料长度普遍在两丈四尺左右,檐门方甚至“长两丈八尺,广两尺,厚一尺二寸”,两丈四尺也正是单个城门道的极限宽[11]——问题是普通城楼并不能取用九开间的上限,即便皇宫正门宣德楼在扩建后也仅只七间,更常用的间广尺寸或许集中在两丈上下。以《清明上河图》所绘城门为例(图2),马面与阔五间的城楼等宽,但城门仅只一道,此时至少当心间两平柱下方虚悬,需要在门道上方顺面宽方向密布方木支撑。柱脚方断面定为45 分°×30 分°,三等材时合2.25 尺×1.5 尺,与檐门方一样,需从“长方”上下得[12],其尺度巨大,足以承托平柱。反过来,若令柱脚方沿进深方向放置,则势必有所违碍——首先,包括心间平坐柱在内,部分殿身柱悬空无处落脚;其次,按最大椽平长7.5 尺算,三至四丈的长方可折为四到六椽,若视柱脚方为勾通平坐前后柱间之“阑额”,姑且不论其断面与平坐柱匹配与否,巨大的高跨比也难免失稳的风险,遑论承托上部城楼的心间缝架(此时平坐柱虚垂);再次,按锯作要求,大料(如长方)是不允许就料裁截的,无论槽型如何,缩短其长度以满足建造需要,都有削足适履之嫌。柱脚方不宜沿进深方向配置的推想,同样得到唐宋时期城门、楼形象的支持(图2、图3)。我们知道,门道数与城楼间数不一定相等,两者边缝并非必然重合(如汴京宣德门于徽宗朝扩建前,仅用城楼五间,下开三门道)。敦煌唐代壁画也显示,彼时普通州城常采取五开间城楼下开双门道的模式,门道间的隔墙宽度未必与城楼间广严格对应,即便两者等距,因城门道较隔墙为宽,则城楼两次梢间缝上柱亦必悬于门道上方;若隔墙较城楼间广窄短,则平柱悬置的可能性更大。再者,普通县、寨多用三开间城楼,下开单门道,《法式》城门道似无等级区分,通宽两丈四尺,现存方三间小殿的通面阔多在三丈左右,城楼规模若准此,则平柱同样将虚悬于门道外侧。为解决城楼柱子的支撑问题,顺面阔方向骈列多道柱脚方显然更加合适。

图1:画像砖汉阙形象中所见“柱脚方”形态

图2:图像资料中城楼开间与其下门道关系示意

图3:早期多层建筑形象中逐层柱缝错位现象

4)棚栿。平坐制度记“楼阁平坐,自七铺作至四铺作,并重栱计心,外跳出卷头,里跳挑斡棚栿并穿串上层柱身”,按《法式》叙述习惯,能参与“挑斡”者多是细长构件的尾端,如上下昂后尾、昂桯等,且多用在补间铺作上,棚栿既然可被“挑斡”,自然应当顺面阔方向配置,以与平坐铺作保持平行[13]。两者的关系可以从三方面考察。①它们的字义相互连属。许慎《说文》载:“棚,栈也。编木横竖为之,皆曰栈、曰棚,今谓于上以蔽下者曰棚”,段玉裁注《通俗文》曰:“板阁曰栈,连阁曰棚。析言之也。许云:‘棚,栈也’,浑言之也。”《九章算术·商功章》载:“负米往来七十步,其二十步上下棚除。”刘徽注称:“棚,阁也。除,邪道也。”又《苍颉篇》释“棚阁”曰:“楼阁也,谓重屋复道者也。”由是可知,规格材木骈列而成的简易构筑物都可称为“棚”“栈”,而底层架空的多层结构谓之“阁”,若阁的架空面以下部分为棚栈构成,则于阁底仰视自然可见,也因此“棚”“栈”“阁”“平坐”四个概念彼此牵涉,《法式》平坐中的某类梁栿遂被称作“棚栿”,且与楼面板紧密关联。②空间关系上,棚栿与天花紧接。卷二十五“泥作功限”中屡次提及“仰泥需缚棚阁者”,仰泥[14]是天花的别称,此处的“棚阁”指代的是局部构造而非建筑整体,若作“平坐”理解应更合于文意。阁中的隔层高度可适当调节,平坐用“永定柱造”时其铺设分位最高,此时平坐补间需有所“挑斡”方能确保内外平衡,棚栿起到了“压跳”的作用。③《法式》小木作制度中,隔承板壁类构件较多,且通联跨间,高广逾丈,额、栿、槫、柱皆备,并遍用地栿。若佛阁之经藏、壁藏,官署之厨库、龛帐[15]等,动静荷载皆不可忽视,仅凭单、足材广之“地面方”实难稳妥支撑,必得更粗巨的梁栿代劳。综上所述,我们认为“棚栿”应是楼地面之补强构件,位于铺作以上,紧靠“地面方”并顺身放置,两端插入楼身上层柱内,其上承载沿进深向敷设的“铺板方”,它同时兼作搭立门窗、板壁的地栿[16],端部处理类似栿项入柱。如此理解,则所谓“逐间下草栿”并紧跟“前后安地面方”句便顺理成章:此处之“草栿”即是功限中的“棚栿”,它与“地面方”都是顺身安置且相互紧贴,故文本叠相接续;同时进深方向上同一高度分位处也需设置类似之“草栿”以彻底稳固柱脚;最后,“棚栿”之下可由平坐补间铺作“挑斡”。

三、“楼”与“阁”的构造异同

“楼”“阁”虽常并称,但两者区别明显,各自依凭的构造思维和形成的空间效果也截然不同,本不应混作一谈。《说文》释“楼者,重屋也”,它反映的是屋架纵垒的意向,即具备相同结构层次和空间要素的单元竖向叠加,每重复一次即单独展出屋檐(并有可能添缀缠腰以造成逐层副阶的外观);“阁”则将底层架空,需经平坐之类结构中转才能设立屋宇,而找平层未必需要伸出屋宇之外形成回廊乃至腰檐,屋架、平坐甚至底层支柱围合的棚栈间也无需逐一边缘对齐,各层构造与空间布设并不严格呼应。

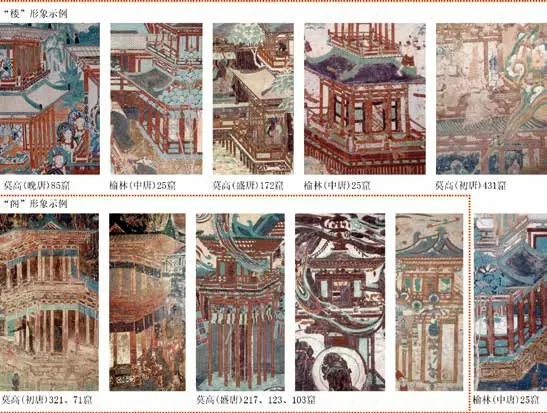

敦煌壁画中的多层建筑因此可分作两类:各层开间数相同,但通面阔自下而上递减,底层屋面延伸至檐柱缝以内者为“楼”;而底层不施腰檐、平坐用“永定柱造”,仅保留顶层屋面完整者为“阁”(图4)。“楼”逐层出檐,各层自首步架起即必须上承屋面,每层通面阔都需较其下一层缩进约两架(在多层塔中收进值更加轻微),若上下层间广均等、间数不变,则柱子必然逐缝错位,上层柱根悬空,必须以“柱脚方”之类的粗大方料承托,这也正是缠柱造各层空间变化远较叉柱造剧烈的原因。

《法式》在论述平坐时,首先阐明涉及上层柱支撑方式的叉柱造、缠柱造概念,继而定义结构层的转换途径即普拍方、柱脚方用法,最后通过介绍永定柱造回应平坐柱的安置逻辑,可见叉柱造、缠柱造只关乎平坐铺作以上部分,而与平坐柱及其下部分无涉。平坐柱若落地则成为用“永定柱造”的“阁”,若虚垂则需以梁栿隔截,此时即为“重楼”。

由此,澄清了几组相关概念:①叉柱造与缠柱造并非两种可以随宜互换的结构选项,而是分别和“阁”“楼”两种类型关联,不可混淆;②平坐的内涵更多地指向空间而非构造,它与叉柱造、缠柱造间并无从属之意(前人研究多认为平坐应具有结构转换的内涵,是《法式》篇目编排将其与几种柱造放在一起引发心理暗示,以及对辽宋遗构的刻板印象造成的);③“阁”于诸层间可不设梁栿,如有平坐,则确保其内有华栱叉平坐柱脚即可;平坐中的大型栿、方构件,均是针对用缠柱造的“楼”而设的。

图4:敦煌唐代壁画中的“楼”“阁”形象示意

在“阁”中,次第穿插的各层柱脚均需立于柱头与平坐铺作上,平坐兼有“转换隔层”的结构功能和“承接回廊”的空间功能,它体现为贯通内外的水平层。在“楼”中,情况正与之相反,由于逐层叠压,屋面必须延进檐柱缝内,且每层均涵括屋身与(局部)屋盖以造成重屋形象,逐层间依靠柱脚方的转换收放面阔取值,平坐功能仅限于支撑檐下回廊,依附于檐柱外侧,故称“缠柱”。

因此,“楼”“阁”中的平坐有所不同,前者更侧重空间塑造,结构上可被替代,规模大小随宜,对于配属的铺作并无严格限制,亦无需成层(如敦煌初唐第431 窟壁画建筑,底层只用单斗只替,平坐用耙头栱配人字栱)。后者结构意味更加彰显,叉柱造需依赖整圈平坐铺作实现,且等级不可过低(若在四铺作以下则平坐柱无从插接锚固)。两者造成的外廊尺度也差别明显,前者因柱脚方可在下层屋面上自由定位,使得回廊宽度与铺作脱钩,可用包括斗子蜀柱在内的简易做法挑托平坐外缘,便于推敲比例;后者则必须基于铺作尺度确定外廊挑出规模,整体较为狭促,计衬方头在内也不过三到五个跳距而已,形象更拘谨,调节余地不大(图5)。

四、“缠柱造”做法复原

《法式》卷十六、十七“楼阁平坐补间/转角铺作用栱枓等数”条详述了缠柱造时各分件的材份取值,据之可进一步量化其空间关系。平坐补间的衬方头长于耍头30 分°,两者里跳身长恒为180 分°与150 分°,这组定值与下檐铺作里跳取值间或许存在联动关系——殿阁椽平长上限值七尺五寸,合三等材150 分°,一间两椽对位布设时,槽外两架深300 分°,恰好是高铺数(七、八铺作里转四跳,标准跳距30 分°,总长最多120 分°)时下檐铺作里转总长与平坐斗栱里跳最长身值(即衬方头端部)之和,此时平坐铺作后尾压内槽中缝,在殿身用金厢斗底槽与双槽时可有效拉接身槽内外[17]。不仅衬方头,当椽架规模略小时,内外槽上的耍头亦可起到相似作用。

总之,“缠柱造”似乎引向某种固定的空间范式:下檐铺作后尾刚好挑斡平坐内“柱脚方”,平坐铺作的衬方头或耍头后端则恰延伸至屋身内槽中缝处,也即上层连同平坐在内较底层缩进一个步架。既有研究虽有主张柱脚方横置者,但对其与下层梁栿间的关系未作更多探讨,仍将其放入“叉柱造”时的位置(下檐铺作里跳范围内),这导致上层角柱无处安放——柱脚方顺面宽向跨过角间时并不能如清式顺扒梁那样找到合适支点,且其断面过大,需砍削端头后绞入铺作并外伸一跳,不惟于结构性能有损,且仅垫以进深梢间内之压槽方亦嫌不稳,同时大角梁也因后尾短促而有外翻之虞。故本文按上下层间缩进一步架复原:此时角间施抹角方,既可承托上层角柱并将荷载匀分至角间两面之乳栿、丁栿上,大角梁也可顺势插入两者空隙并“挑斡”上层角柱。

图5:《法式》体系下的“叉柱造”与“缠柱造”比较

《法式》缠柱造虽未规定上层屋宇的收缩距离,但平坐里转与下檐铺作里转之和衡为进深一间之广[18],考虑到开间数相同时上、下檐柱缝错位,推测缩进值以一个步架为宜,如此则柱脚方恰受底层补间铺作后尾挑斡,以减少跨中挠度,敦煌壁画中的唐代重楼也表现出收进到下平槫缝的倾向。

值得注意的是,《法式》强调平坐扶持楼体的作用,按功限中平坐转角铺作栱昂等身长数据推知,平坐柱与上层柱间距32 分°,两者紧贴,它放弃了使用“缠柱造”时楼宇平坐可灵活设置的优势,要求平坐与上层柱紧密勾连(图6)。

图6:“缠柱造”的不同理论模型

五、“缠柱造”的变迁与“楼”“阁”概念的混淆

现存明清多层木构常(全面或局部)使用通柱,与《法式》记载的“楼”“阁”式样有所区别,但仍留有衍化痕迹可资追溯[19]。

大量重檐三滴水的案例中,上层柱都穿过屋面落在下层外廊双步梁中缝处,缩进态势明显,这是“楼”意向的遗存,但上下层檐柱并不错缝,也不见柱脚方痕迹,仅限梢间逐层内收[20]。除角柱外,诸檐柱均上下层对齐,降低了施工难度,但将收分集中于梢间内消解也带来立面“羁直”的弊病。

以下通过两个案例来探讨明清楼阁与“缠柱造”的渊源。

曲阜孔庙奎文阁底层柱列等高,槽上遍布压槽方,富于殿阁遗韵,但其上层做法殊异:平坐柱上接二层缠腰柱,殿身柱则缩进较远,两者并不紧邻,也不符合“缠柱”意向。然而,逐层副阶并非常态,宋元界画中的重檐形象也多是在平坐上架设披檐形成,若上层仅施单檐,则不难令外檐柱贴合平坐柱。

祁县镇河楼(图7)则更近于“缠柱造”原貌,有别于奎文阁,它的平坐柱立于柱脚方上而与底层檐柱错位,上层缠腰柱虽内收约一柱径后插于平坐铺作里跳上,但未能继续向下延伸以“缠绕”平坐柱。此外,在上层内收约一步架后,内柱亦随之移动,以压缩内槽空间为代价避免了角间斗栱相犯,此时“缠柱造”的上层柱下遍布柱脚方,这种情况约略与《法式》城门道相似。

舍此而外,北京鼓楼、智化寺万佛阁、雍和宫大佛楼,以及西安钟鼓楼、平武报恩寺万佛阁等实例(图8),都可视作自“缠柱造”重楼衍化而来,它们与原型间的差异主要体现为两点:①为调节间广、避免上下层柱缝错位而淘汰了“柱脚方”(代价是压缩梢间,使得上、下层的明、次间广不能调整),②受穿斗思维影响而大量采用通柱(一般限于两个结构层且可上下对缝接续)。明清河西匠门自成传统[21],遗存至今的多层建筑也颇具“重楼”特征,其上层虽有回廊,但普遍不设平坐,因下层屋面缓和,有“檐如平川,脊如高川”之称,不致遮蔽上部,自然也就无需设置暗层以抬升二层标高。

图7:镇河楼之“准缠柱造”结构示意

图8:明清楼阁中的“缠柱造”遗痕

六、结论

“缠柱造楼”以单根构件(柱脚方)代替“叉柱造阁”的繁复空间(平坐)来实现层间转换,构造更加直接,简省材耗的同时也提升了空间利用效率(平面调节更加自如),敦煌壁画中即常见此类不设平坐的重屋或高塔形象[22]。但《法式》已将“楼阁”并称(如卷十七之“楼阁平坐补间铺作用枓栱等数”条,卷十九“荐拔抽换柱栿等功限”条),时人即便仍了解两者差异,也已无意详加区分。尤其“阁”源自“阁道”“栈阁”之类的构筑物,也许级别较低,这就诱发了将其伪装成“楼”的倾向,“阁”在构造上只有一道屋盖,其余诸层屋面都是在平坐外缘架设回廊、覆以披檐的结果,但辽宋时两者的外观差异已不明显。同时,“楼阁”互称,却未必是骈列关系,或可表达“如楼之阁”的意思,或因两者性质相关而共同描述多层建筑(如“樯橹”之以桅杆与船桨指代舰船)。在代县边靖楼等案例中,紧贴平坐柱外另设短柱以承披檐,大概也是从“阁”向“楼”转化的一种方式。

注释

[1] 参考文献[1]基于结构理性主义立场,在构造层面阐述了辽金楼阁的技术价值,但受案例制约,关于“平坐”的认识停留在殿阁层间转换逻辑上,故将“结构”意义视为平坐的根本属性。参考文献[6]则从“功能”视角出发,阐释了平坐的多元意义及其与楼阁层间构造的逻辑关系。

[2] 平坐可由不同构件按不同方式搭成,明晰构件所指是厘清构造分类的前提。关于叉柱造、缠柱造的不同复原方案(及对其技术边界的定义),均是对特定构件的不同解读导致的。

[3] 如参考文献[4]列举了莫高窟壁画多层塔及李寿墓室壁画城阙,及法隆寺塔、法起寺塔、石手寺仁王门、双峰寺大雄殿及景宁时思寺钟楼等,以佐证缠柱造的不同表现形式。

[4] 如补充了部分小木作的内容。诸如各类隔承板壁,均直接与梁柱交,且自身涵括众多槫、柱、额、栿,甚或需编竹抹泥填补空隙,又动辄跨间,其自重不可忽视。用于楼阁时,按原有复原方案仅以单、足材方木承托平坐显然是不够的,因此需对复原方案做出更新。

[5] 若地盘为金厢斗底槽或双槽,且身内通高时,则需考虑殿内观瞻,如独乐寺观音阁内槽铺作不仅未予省略或“随意枝樘固济”,反而遍施彩绘。

[6] 参考文献[7]认为平坐铺作中之单、足材衬方头即是“地面方”,而“铺版方”并非铺作构件,顺身安搭与衬方头咬合。参考文献[6]则将单、足材衬方头视作“铺版方”,两者观点恰相反。

[7] 按大木作料例载:松方长两丈八尺至两丈三尺,广两尺至一尺四寸,厚一尺两寸至九寸,充四架椽至三架椽栿,大角梁、檐额、压槽方。据小木作制度中常出现之1.1丈、1.4丈开间值推算,最长时可跨两间;从长度及截面看,压槽方较之柱头方更适于“拘束”铺作。

[8] 《法式》中柱头方数量较少,未必能上抵椽腹(如卷十七“铺作每间用方桁等数”即可推知),与辽构在泥道栱与椽底间以素方多道叠实扶壁的做法不同。

[9] 按《法式》文意,平坐本不限于“楼阁”,也可指代用于架空交通的构筑物,其别名(一曰阁道,二曰墱道,三曰飞陛,四曰平坐,五曰鼓坐)亦透露出与地棚同质的意思。

[10] 参考文献[1]主张柱脚方应垂直于普拍方,且其实质为平坐阑额,参考文献[7]提出壁画资料中显示的上下层间变开间数或间广值的“缠柱造”做法并不能等同于《法式》的文本记载,两者不宜混淆;参考文献[2]更是将柱脚方视作平坐铺作上的明栿。与之相反,参考文献[4、5、6]则基于平安时期木塔上的柱盘构件,认为柱脚方应平行于面宽方向,但囿于对平坐本质的差异化认识,其复原方案各有不同。

[11] 《法式》卷六“版门”条规定其制“高七尺至二丈四尺,广与高方”,依据水平真尺和柱础半径推算,也可得到法式体系下建筑最大面阔取二丈四尺的相同结论。

[12] 按《法式》卷二十六“大木作料例”记,“长方,长四十尺至三十尺,广两尺至一尺五寸,厚一尺五寸至一尺二寸,充出跳六架椽至四架椽栿”。三等材时尚较檐门方略大,因其上承心间内外槽柱及屋架荷载,推测柱脚方用料应更大,一等材时可达“广厚方”尺寸,长五到六丈,可充八架椽栿并檐栿、绰幕、大檐头(额)。《法式》提到“檐”字的构件有“檐栿”“檐额”与“檐门方”,对照可知,此处“檐门方”或许指的就是重层建筑的“柱脚方”。

[13] 参考文献[7]的复原方案中,棚栿当柱头缝用,且插入上层柱身,就分位论,相当于耍头及最上一跳华栱,此时补间铺作不参与挑斡。平坐补间耗材甚多,功能若限于架设楼地面的话,似乎橔掭方材即可,此时遍置补间则只为满足形式需要。若认为补间应担负更多结构功能,则棚栿的安置方向或可变动。

[14] “仰泥”犹仰尘。《太平广记》卷一五三引唐人卢肇《逸史》“李公”条:“李公曰:‘鲙見在此,尚敢大言!前約已定,安知某不能忽忽酬酢?’言未了,官亭子仰泥土壞,方數尺墮落,食器粉碎,鲙并雜於粪埃。”又同书卷一八三引五代人王定保《唐摭言》“房珝”条:“无何写试之际,仰泥土落,击翻砚瓦,污试纸。”

[15] 前人复原方案受独乐寺观音阁影响较大,但其内贮大像,穿破地面,平坐仅需托举外槽供人登临即可,因此用单、足材方木承接已足够(然其楼地面与门窗仍不免变形塌陷)。《法式》所服务的对象或与之不同,举开封大相国寺资圣阁为例,其上有五百罗汉铜铸等身像,又汴京大内太清楼上贮书,稽古阁存历代书画及古鼎彝器,龙图、天章、宝文诸阁供奉帝王御集、御书并祭祀礼器,此数例的平坐楼面所承重量都不小,构造方式或有异于观音阁。

[16] 明构曲阜孔庙奎文阁、北京智化寺万佛阁等在通柱间都以粗大枋木辅助拉接承重。

[17] 若殿阁身用一等材,则椽长七尺五寸合125 分°,槽外两椽总深250 分°,耍头里转仍可拉六铺作。参考文献[8]提出,仅在取一等材时,最大椽长才能稳定折算为125 分°合7.5尺,若材等递减则这两个数值也相应缩小。无论如何,下檐斗栱里转折算值限定在100分°—125 分°的区间内是可靠的。

[18] 若因槫、柱错缝或殿内移柱等原因导致进深梢间广大于两标准椽长时,平坐衬方头或耍头可偏离内槽中线,按参考文献[8]以六等材折算开间值,1.5丈与1丈分别折合125 分°与100 分°(7.5尺折合一等材125分°即最大椽长),按四开间十架椽、逐间双补间计,此时每间312.5 分°,间、椽错位,每间介于两至三椽间,大约留有两跳的调整余地。若按参考文献[4]的理解,以150 分°为最大椽长,则同样条件下尚有四跳的调整余地。

[19] 明清时对“阁”的认识似更强调其交通功能,如《工段营造录》“阁”条称:“正构者皆谓阁,旁构为阁道,加飞椽攒角为飞阁,露处为飞道,露处有阶为磴道,磴道曲折纾徐者为步顿,是皆阁之制也”。

[20] 唐辽殿阁各间广取值相等者多,宋金以后自心间向外递减的做法普及,这是角间做法差异导致的。直至五代的若干方三间小殿上,仍保留了设置角栿拉结内外柱的传统。重层建筑若要维持角间正方,上下层间的收进差值就难以利用梢间消解(否则进深方向下架椽长过小),而只能均摊到各间中,导致上下层檐柱逐缝错位,也就只能利用缠柱造来解决。若要由梢间消解差值,则上下层其余开间均应对位,此时无需设柱脚方(采用如《太清观书》等界画中展示的逐层心、次间等宽模式)。《法式》虽不设角栿,允许角间拉长,但从朵当不匀值不过一尺的规定看,通融程度亦有限。南宋以后夸饰心间,间广逐间递减才成为主流做法,同时铺作退化,体量缩小使得设计时可不用过于顾虑角间枓栱相犯的问题,方能将各层收进累积的畸零尺寸悉数在梢间内消化。

[21] 明代于河西建置卫所,带来大量江淮地域建筑做法,但亦留有若干早期遗痕,如大角梁平置且由抹角栿承托的结角方式迥异于江南以补间辅助转角铺作挑斡下平槫且斜置大角梁的习惯,反而更接近北地宋式传统。

[22] 如敦煌初唐第340窟、盛唐第323窟、五代第61窟等所绘之佛塔。