天津市视障学校学生视觉损害的病因及康复现状

2021-07-08魏瑞华

韩 丁,杜 蓓,周 祎,魏瑞华

0引言

据世界卫生组织(the World Health Organization,WHO)估计,2010年全球视觉损害人数约2.85亿,其中盲3 900万,低视力2.46亿[1]。我国2006年第二次全国残疾人抽样调查结果显示,视力残疾者约有1 200万,其中盲约400万,低视力患者约800万[2]。儿童盲、低视力所占比重较高,给家庭和社会带来沉重的经济与精神负担,已经成为不容忽视的公共卫生问题,受到国家的高度重视与关注[3-6]。同时,国家对于儿童特殊教育的政策支持与投入力度也在逐渐加大,各地区视力障碍学校的体系建设日趋加强,对于该类学校进行视觉损害现状调查可以为相关政策的制定与完善提供指导意义。本研究通过调查天津市视力障碍学校学生视觉损害的分级情况及主要病因,分析盲和低视力学生不同类型助视器的康复效果,为儿童视觉损害患者的康复工作提供指导依据。

1对象和方法

1.1对象于2019-08/09纳入天津市视力障碍学校学生86例(从一年级到九年级共9个班),进行该校学生视觉损害病因及康复情况的调研工作。学生年龄9~24(平均14.5±3.8)岁,其中男51例,女35例。

1.2方法

1.2.1视力及屈光检查所有学生由同一名验光师应用低视力视力表China LogMAR及标准近视力表分别进行远、近视力检查。部分12岁以下学生经复方托吡卡胺滴眼液进行睫状肌麻痹后[7],通过视网膜检影法进行客观验光,获得屈光不正度数及最佳矫正视力(best corrected visual acuity,BCVA),视力以小数记录法进行记录。

视觉损害的分级采用WHO 1973年制定的视残标准及我国第二次残疾人抽样调查的视残标准[3,8-9],即双眼中好眼BCVA<0.05者为盲,其中无光感≤BCVA<0.02或视野半径<5°为一级盲(一级视残),0.02≤BCVA<0.05或视野半径<10°为二级盲(二级视残);双眼中好眼BCVA在0.05~0.3者为低视力,其中0.05≤BCVA<0.1为一级低视力(三级视残),0.1≤BCVA<0.3为二级低视力(四级视残)。

1.2.2病史及眼部检查眼科医生询问学生或家长病史及视觉康复情况,并应用裂隙灯、直接眼底镜进行眼前节及眼底常规检查,根据具体情况可补充视野、色觉、立体视等相关检查,根据检查结果分析该学生视觉损害的主要病因。

1.2.3助视器验配调查学生既往助视器的应用情况。根据BCVA为学生试戴助视器,包括远用光学助视器(单筒4×、单筒6×、双筒2.8×望远镜式助视器)、近用助视器(手持4×放大镜、近用眼镜式助视器及近用电子助视器)。再次检查试戴不同类型助视器后学生的康复视力,评估各种助视器的康复效果,并结合个人实际用眼需求,为其发放2~3种助视器(由天津市残疾人康复服务指导中心免费提供),通过训练指导学生正确使用助视器。

盲和低视力者应用远用助视器后康复远视力(distance vision with aids,DVA)达到0.3及以上即为脱残,应用近用助视器后康复近视力达到0.5及以上为阅读成功标准[10]。

统计学分析:采用统计软件SPSS25.0进行统计学分析。将视力由小数记录法换算为LogMAR记录法进行计量资料的统计学分析。盲与低视力组使用3种远用光学助视器前后远视力的比较采用重复测量数据的方差分析,两组间的远视力比较采用独立样本t检验,各组使用助视器前后的远视力采用SNK-q检验进行两两比较。使用3种远用助视器后脱残率及3种近用助视器阅读成功率的比较采用Chi-square检验和Bonferroni检验。以P<0.05作为差异有统计学意义。

2结果

2.1视觉损害分级情况采用WHO 1973年制定的视残分级标准及2006年第二次全国残疾人抽样调查视残评定标准,86例中盲49例(57%),低视力37例(43%),见表1。

表1 天津市视障学校学生视觉损害分级情况

2.2视觉损害病因本次调查该校学生视觉损害病因首位为先天性眼球发育不良(小眼球、小角膜)26例(30%),其次为先天性白内障16例(19%)及早产儿视网膜病变12例(14%)等。其中,盲和低视力的首位致残病因有所不同,分别是先天性眼球发育不良19例(39%)及先天性白内障11例(30%),见表2。

表2 天津市视障学校学生视觉损害病因

2.3助视器康复效果

2.3.1康复远视力学生86例中8例既往使用过远用光学助视器,其中6例已弃用。根据重复测量数据的方差分析,盲目组49例和低视力组37例两组患者应用3种远用助视器后康复远视力均有所提升(F=110.59,P<0.01),低视力组远视力优于盲目组(F=184.06,P<0.01)。独立样本t检验结果显示,盲目组的基础远视力及应用不同类型助视器后康复远视力与低视力组相比均较差(P<0.01)。两组使用单筒4×、单筒6×及双筒2.8×望远镜式助视器后远视力均有所提高,与使用前相比差异均有统计学意义(P<0.01)。两组应用3种助视器后康复远视力的两两比较采用SNK-q检验,除低视力组使用单筒6×望远镜式助视器后康复远视力优于2.8×望远镜式助视器(P=0.022),其它助视器之间康复远视力的比较差异均无统计学意义(盲目组:P=0.07、0.56、0.80;低视力组:P=0.06、0.37),见表3。

表3 盲目组和低视力组应用三种远用助视器前后远视力比较

2.3.2脱残率使用3种远用助视器后,盲目组脱残率和低视力组脱残率采用Chi-square检验,差异均无统计学意义(盲目组:χ2=0.982,P=0.612;低视力:χ2=2.862,P=0.239),见表4。

表4 盲目组和低视力组应用三种远用助视器后脱残率比较 例(%)

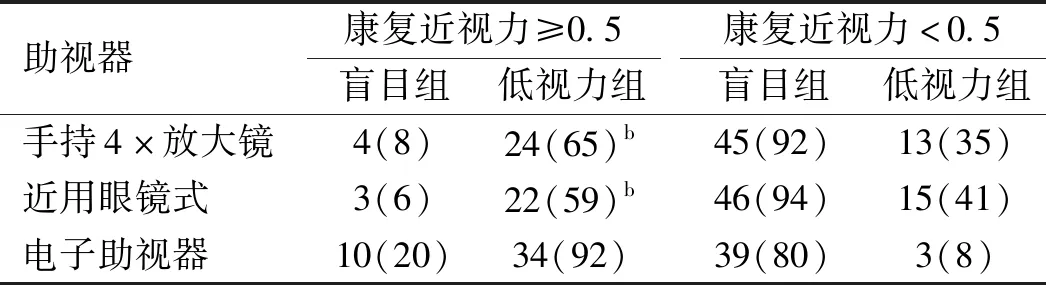

2.3.3阅读成功率盲目组使用手持4×放大镜、近用眼镜式助视器及近用电子助视器的阅读成功率采用Chi-square检验,差异无统计学意义(χ2=5.721,P=0.057)。低视力组使用以上3种近用助视器,差异有统计学意义(χ2=11.100,P<0.01),采用Bonferroni检验进行两两比较,发现电子助视器阅读成功率高于手持4×放大镜及近用眼镜式助视器(χ2=7.974、10.571,均P<0.01),见表5。

表5 盲目组和低视力组应用三种近用助视器后阅读成功率比较 例(%)

3讨论

天津市视力障碍学校是天津市一所为视力残疾儿童及青少年提供康复指导、义务教育及职业教育的特殊教育学校。本研究对该校一至九年级共86例学生进行了全面的眼部检查,评估视觉损害分级情况及主要病因,并分析不同类型助视器的康复效果。

3.1视觉损害分级情况研究结果显示该校86例学生中盲生49例(57%),多于低视力学生37例(43%)。其中一级盲39例(45%),占在校学生一半左右。该结果与全国其它地区盲校情况相似,广州市盲校254例学生中盲222例,占87.4%[11],上海市盲校163例学生中盲89例(54.6%),多于低视力学生74例(45.4%)[12],泉州市盲校盲和低视力学生数量大致相同,分别为60例和64例[13]。不同盲校间由于开办时间、学校规模、当地民众接受程度等因素而稍有差异。全国视力残疾患者中低视力数量远远超过盲,低视力患者约800万人,是盲患者的2倍[2],而盲校中盲生数量多于低视力或大致持平,这一反差考虑可能是由于民众对于特教学校的认知及接受程度不及普通学校。视力损害严重的盲目儿童往往会选择特教学校就读,学习盲文及职业技能等,其教育内容及程度会受到一定的限制;而视觉损害较轻、残余视力稍高的低视力儿童,父母更希望其就读于普通学校,与并无视觉残疾的孩子共同学习。

在调查中我们还发现,7例低视力学生经过屈光矫正后,视力均有不同程度的提高,虽然还没有达到脱残标准,但是任何程度的视力提升对于视残患者都大有裨益,有利于他们有效利用残余视力,康复效果事半功倍[3]。

3.2病因分析吴淑英等[14]于1987年对时名“天津市盲童学校”88例在校学生进行视觉损害及康复情况的调查显示,先天性白内障占34.4%,为首位致残原因。时隔30a后该校首位致残病因转变为先天性眼球发育不良(30%),并且盲和低视力的首位致残病因有所不同。成人视力残疾往往由高度近视、年龄相关性眼病等导致[15],而本研究发现先天性/遗传性眼病是儿童盲、低视力的主要病因,感染或营养不良等因素导致的儿童视力残疾已近乎消失,这也与既往儿童视觉损害的相关研究结果一致[16-17]。广州市盲校低视力主要病因为先天性/遗传性眼病,早产儿视网膜病变(32.88%)是其首位致盲性眼病[11],太原市特教学校严重视力损害患者中90%是由于先天性/遗传性眼病导致[18]。可见,不同地区盲校儿童的首位致残原因均为先天性/遗传性眼病,而30余年前首位致残原因为先天性白内障,这一转变与国家复明助残政策的支持及医疗技术的发展密不可分,先天性白内障、早产儿视网膜病变等可避免盲眼病的早期筛查及干预措施已取得一定效果。然而需要注意的是,虽然可避免盲眼病占比有所下降,但仍然处于较高水平,提示我们要继续完善可避免盲眼病早期筛查体系的建设,加强诊疗及干预水平,降低长期并发症[16]。

此外,本研究中16例先天性白内障学生包括5例盲者,经过病史询问,得知其在白内障手术术后未进行任何视觉训练和治疗,错过了视觉发育关键期而导致矫正视力低下、视觉损害程度严重。因此,先天性白内障患者在早期行人工晶状体植入术后,要尽早进行合适的屈光矫正及视觉康复训练,对恢复视觉功能、提升脱残率具有重要意义。

3.3助视器康复效果本研究结果显示,无论是盲生还是低视力学生,验配合适的助视器均可以提高其视远、视近的残余视力。既往研究同样表明助视器的应用可提升视觉功能及质量,降低视觉损害对生活、学习的影响,是进行视觉康复与训练的基础与重点环节[19-21]。

本研究中选用的助视器均为临床使用较普遍的类型。远用助视器包含单筒4×、6×和双筒2.8×望远镜式助视器,使用时需转动镜筒调焦来注视不同距离的目标并将其放大,但同时视野会随之缩小。研究结果显示,虽然放大倍率不同,以上助视器的合理使用均可有效提升康复远视力,虽然低视力组单筒6×较双筒2.8×康复远视力有所提升,但其脱残率在两组均无明显差别,可见康复效果不仅由放大倍率所决定,还与其视野范围、用眼需求、使用便利性等因素密切相关[3,22],这与既往研究结果一致。有研究报道对于173例视残患者应用助视器1a后进行回访调查,发现单筒6×的康复有效率为77.78%,而双筒2.8×的康复有效率为87.88%,二者并无统计学差异[23]。Gao等[22]研究表明,视残患者应用不同类型助视器后,76.9%的患者可以明显提升视力。但是该研究人群年龄覆盖范围较广(3~96岁),本项研究聚焦于儿童及青少年视残患者(9~24岁),对于此类人群的视觉康复具有更好的指导意义。Uprety等[24]研究结果一致,558例年龄低于17岁的视觉损害儿童在应用不同类型助视器后,72%患者可以明显提升视力,且助视器验配类型需要因人而异。因此,在临床低视力康复工作中,远用助视器的选择一定要结合患者的眼部状况、用眼需求及康复效果等进行全面评估,制定个性化的康复方案。

近用助视器种类较多,均通过不同程度的放大作用来辅助视觉损害患者进行视觉康复[3,25-26]。本研究选取的手持式放大镜、近用眼镜式助视器是传统的光学近用助视器,放大倍率一般在10倍以内,价格低廉、携带方便,对于残余视力尚可的视残患者可满足康复需求;而电子助视器放大倍率可高达数十倍,且可以调整注视目标及背景颜色、对比度等,成像质量较好,但价格相对昂贵,因此助视器的选择需要结合患者对于不同近用助视器的适应性及康复效果进行综合分析及适配。本研究结果显示由于盲目组基础视力较低,视觉损害程度严重,不同近用助视器的康复效果不能予以区别及体现,而低视力组残余视力较高,对电子助视器更加敏感,康复效果优于另外两种助视器。另有研究报道视残患者应用助视器1a后,验配电子助视器的患者无弃用现象,有效率达100%,高于手持式放大镜及近用眼镜式助视器的有效率(64%~81%)[23]。可见,电子助视器不仅即时短期的康复效果较好,其应用体验及可持续性也优于其它光学近用助视器,对于残余视力尚可的低视力患者可以予以推广使用。对于盲目组我们仍然不能放弃其康复指导,可以通过听觉代偿、触觉代偿等方式,提升其综合康复效果[27]。

此外,需要注意助视器验配成功后可能存在一定的弃用问题。Gori等[28]指出,由于助视器使用时需要调焦等操作,且视觉损害儿童在应用助视器后视觉信息的处理与整合比较困难,因此更倾向于利用其它感官进行代偿而获得外界信息,如果缺乏训练指导,便会造成助视器使用的满意度、接受率低下和弃用。美国一项关于助视器使用情况的调研发现,3 058例低视力患者中仅26.1%日常使用助视器进行视觉康复[29]。因此,视觉损害儿童验配助视器后,还应进行康复指导与随访调查,确保可以熟练应用助视器,增强其视觉康复的信心与兴趣。

综上,视觉损害给儿童及其家庭、社会带来严重的影响与负担,随着国家低视力康复的推动及儿童眼保健服务水平的提高,视觉损害儿童的康复工作也日益受到重视,各地陆续开展视觉康复机构的建设及专业人员的教育培训。但当前视觉康复体系有待进一步健全完善,医院、残联、视力障碍学校等机构应有机结合,从视残筛查、助视器验配及康复指导等方面进行流程的优化整合,为视觉损害儿童提供更加合理有效、个性化定制的视觉康复及训练方案,更好地为儿童视觉损害患者服务。