公共安全事件网络谣言传播仿真模型研究

2021-07-08苏可馨胡舫舷杨润凯

苏可馨, 胡舫舷, 杨润凯

(1.中国刑事警察学院, 辽宁沈阳 110035; 2.中国人民公安大学, 北京 100038)

0 引言

近年来,公共安全事件所造成的影响已不再单纯局限于现实世界,更是波及到了虚拟网络空间之中。与事件相关的网络舆情可能出现在事件发生、发展、结束各个环节,甚至伴随演进全过程,一定条件下还可能反作用于现实事件影响其发展进程。如2020年伊始,武汉率先爆发了新冠肺炎疫情并迅速蔓延,人民群众密切关注病毒治疗方法及其进展情况;1月31日新华社法人微博“新华视点”发布消息称“双黄连口服液对新冠病毒具有明显抑制作用”,随后该消息在网络上迅速传播,导致多地出现大量民众排队抢购该药品的情况,不仅制造了群体性事件的隐患,也在一定程度上误导了群众对病毒相关特性的认识。其后经专家院士证实中成药只能起到调节身体状态的作用,对新型冠状病毒并不具有针对性。

该事例所体现的是网络舆情的一种特殊表现形式——网络谣言,其与网络舆情是包含于与包含的关系。因此,网络谣言在具备网络舆情一般属性的同时,也拥有自身的标志性特点。由于缺乏相应的事实基础,内容完全或部分凭空捏造,网络谣言相较于一般网络舆情的危害性更大,也更容易造成线下负面影响。同样还是在新冠疫情事件中,1月24日一则“武汉某医院存在尸体无人处理”的消息在微博、微信等社交平台疯狂转载,爆料者在微博发文配现场图的同时还显示了当前定位以增加消息的可信度。仅一天时间,这名爆料者的微博涨粉数万,而由于消息的真伪性一时间难以得到确认,民众的情绪普遍走向不安和焦虑。随后“共青团中央”官方微博发文辟谣指出,相关视频经配音再制作处理,情况并不属实。

为了实现网络谣言的有效导控,众多学者采用定性与定量结合的方式开展了深入的研究。张鹏等[1]利用遗传算法优化BP神经网络,研究针对网络谣言的监控、预警及风险评估方法;兰月新等[2]利用微分方程构建网络谣言之于网络舆情的影响模型,在分析不同阶段影响程度的基础上提出了降低影响的对策;王丽婷等[3]则着重针对多传播源的网络谣言,利用改进的SIR传播模型,从多角度探讨谣言传播与导控影响;腾婕等[4]基于Multi- Agent模型实现了传播中恶意信息主体的有效识别。既有研究的局限主要体现在如下方面:忽略了网络谣言作为舆情的一般性特征,缺乏线下互动影响的考量,治理机制的具体效果也较少有定量方面的分析;偏重于关注谣言传播的特定环节,少见针对网络谣言从萌生到平息全过程的量化剖析。

在充分考量网络舆情一般性特征基础上,本研究加大了网络谣言自身特征的描述力度,基于主题、篇幅、结构等指标量化确定谣言本体的重要性与模糊性,同时综合线下影响的互动作用以及治理机制的实际效果,利用随机Petri网构建出公共安全事件网络谣言演化模型。继而根据其与马尔科夫链的同构关系,通过求解相关数学方程分析得到谣言传播均衡状态与变动规律,为决策部门应对重大公共安全事件中的网络谣言传播提供有力的理论依据[5]。

1 公共安全事件网络谣言传播过程

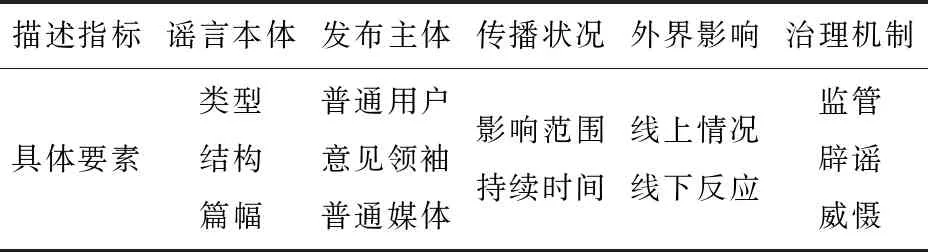

1.1 网络谣言描述指标

作为网络舆情的特殊存在形式,网络谣言的属性特征理所应当地可以借用网络舆情指标予以描述。传统的网络舆情通常使用“舆情本体”、“发布主体”、“传播状况”、“外界影响”等4大类指标描述。其中“舆情本体”包括类型、篇幅、结构等要素,就公共安全事件而言,其可划分为公共卫生、自然灾害、事故灾难、社会安全4种类别,其衍生的网络谣言从主观心理因素考量主要包括吸引关注、信息求证、情感宣泄、利益攫取和娱乐恶搞等类型,单一公共安全事件往往对应多类别网络谣言。如2011年3月11日日本东北部发生9级以上的强烈地震,地震引发的海啸造成了福岛第一核电站核泄漏。该事件本身属于自然灾害与事故灾难,但催生出了“动物园的狮子跑出来了”、“熊本的朝鲜人向井里投毒”等多种谣言。结构是指谣言内容的表现形式,有的内容完全使用文字表述,有的则配合图片或音视频加以说明。结构与篇幅是决定谣言模糊性的重要因素,篇幅短、结构单一且抽象的内容具有较强的模糊性,其可能造成的影响与危害也较大。

网络舆情“发布主体”一般被划分为普通用户、意见领袖、普通媒体、官方媒体4种类型,网络谣言的发布者则只涉及前3种类型,官方媒体通常在辟谣环节发挥重要作用。不同的意见领袖或普通媒体的影响范围、蛊惑能力方面存在较大差异,可以使用高、中、低3种级别加以区分。

“传播状况”使用范围与时间进行描述,范围涵盖区域、全国、国际3种情况,时间则分为短、中、长,不再设置“非常长”。有的网络舆情随事件的发展持续时间会很长,但在监管、威慑等多重治理机制的作用下网络谣言一般不会出现“非常长”情况。影响范围越大、持续时间越长的谣言其危害性也越大。

“外界影响”分为线上、线下两种情况。信谣网民搜索、转发、评论谣言内容,意见领袖表达观点均属于线上情形;网络谣言一旦激化,往往会引发线下反应,有时甚至会反作用于现实事件。在刚刚谈及的日本地震引发核泄漏事例中,受“吃碘盐防止辐射”、“中国产盐量出现短缺”等谣言的影响,2011年3月16日至19日我国部分地区出现抢购食盐现象,上演了本不该发生的“闹剧”。

在对公共安全事件网络谣言既往案例的经验总结过程中发现,高效的谣言治理机制可以影响甚至改变网络谣言的发展方向,治理机制在网络谣言演化过程中起着愈发重要的作用。因此,在原有网络舆情描述指标基础上,增加“治理机制”指标。该机制包括监管、辟谣、威慑3种具体措施。监管用来描述权威部门是否设置信息公开、宣传教育、诉求表达、有害信息发现等机构;辟谣措施说明权威部门是否及时针对谣言内容进行驳斥,驳斥内容的可理解性及是否使用数字论证;威慑措施则从严厉性与敏捷性角度强调造谣者是否及时得到了应有的法律制裁。综上,基于公共安全事件的网络谣言描述指标如表1所示。

表1 网络谣言描述指标

1.2 网络谣言传播不同阶段

借鉴网络舆情发展过程,将网络谣言传播划分为“萌生”→“扩散”→“高潮”→“衰退”→“平息”5个阶段,使用“谣言本体”、“发布主体”、“传播状况”、“外界影响” 、“治理机制”等指标进行描述,但每个阶段重点涉及到的具体指标有所差异。

1.2.1 萌生阶段

依附于公共安全事件的网络谣言相对现实存在一定滞后性,通常酝酿产生于事件发展的各个阶段,普通用户、意见领袖、普通媒体均有成为谣言捏造者和发布者的可能。初始萌生的谣言在模糊性方面存在较大差异,引言中谈到的“医院尸体无人处理”谣言,综合了文字、音视频多种表现形式,通过细节展现重要性以吸引公众关注;而“双黄连可以抑制病毒”谣言,单纯使用文字抽象描述,兼用模糊性与重要性扩大自身影响。刚刚萌生的网络谣言尚未得到广泛关注,转发、评论数量少,影响限制于局部范围,无法激起线下反应,导致权威部门监管难度大,难以实施有效治理措施。可见,处于萌生阶段的网络谣言主要涉及谣言本体、发布主体两大指标,而无需考虑其他因素。

1.2.2 扩散阶段

网络谣言一旦出现,如果能够迎合大众兴趣口味或是满足网民愿望,扩散的速度就会加快。如在疫情形势十分严峻的情况下,广大人民群众普遍希望能够马上出现特效药品,因此在“双黄连口服液对新冠病毒具有明显抑制作用”发布之后的几个小时内,阅读与讨论数量即超过亿次。此外,2011年发生的7.23甬温线特大交通事故所衍生的各类谣言中,“神秘手”图片引发“掩埋活人”的谣言受到网友热议。该消息在新浪微博发布后转载至天涯杂谈,10小时内点击高达18万余次。随着影响范围扩大与持续时间延长,线上反应会逐步增多,如意见领袖、普通媒体会从自身利益或影响出发发表评论,从而间接影响传播走向,但尚不至于引发明显的线下效应。如果此时权威部门能够及时察觉网络谣言发展动向,果断澄清事实内容或阻断传播渠道,可以立竿见影地对谣言起到遏制作用,使其后续传播阶段难以产生。

需要指出的是,在谣言萌生之后的阶段(特别是扩散与高潮阶段),个别信谣网民会在自己主观片面理解的基础上对谣言进行再次加工,形成新一轮的网络谣言。此时的传播内容已因多轮次的“加工创作”而发生改变,甚至面目全非,而这种谣言本体的变化往往是最初的造谣者、发布者无法预知也无法控制的。相较萌生阶段,谣言本体有出现变化的可能,传播状况与外界影响尚未引发严重的负面作用,及时的导控和治理能够对谣言传播起到有效的遏制作用。

1.2.3 高潮阶段

在该阶段,民众情绪积累到特定程度之后迫切需要释放渠道,线上、线下效应集中爆发,极易引发现实中的群体性事件。2013年7月12日有网民发帖称神木县为解决目前巨额经济负债问题,将取消实行多年的免费医疗、教育等惠民政策,造成这一局面的现任县委书记雷正西也将在15日调任。15日,数百名群众陆续到县政府聚集。当地政府立即组织警力维持现场秩序,同时安排信访部门到场,进行耐心解答和说服劝解,并通过短信、电视广播等渠道疏导群众情绪。当日下午事态趋于缓和,群众陆续散去并且未发生肢体冲突。16日晚神木县政府通过官方媒体表示并不存在财政巨亏情况,雷正西仍然兼任县委书记,免费医疗和教育政策不会改变。事后经过调查,4人因散布网络谣言被警方拘留。

通过事例可以看出,此时最核心的指标是治理机制。具体于辟谣方式,如果权威主管部门、官方媒体能够作为主体以新闻发布会、门户网站新闻、官方微博及朋友圈的方式对事实予以澄清,其效果明显优于一般性部门与媒体;在时机方面,尽管对事实真相的调查难免需要耗费较长时间,但仍需要尽可能早的发布相关权威信息,如有必要可以采取分步骤、分阶段方式,避免因延误造成可能的损失;发布内容不宜高深艰涩,语言通顺平实为宜,多使用有事实或科学依据的数字支撑。具体于威慑机制,则需突出体现惩治的严厉性与敏捷性,加快惩治实施的执行速度,依法从重从严处罚造谣者与传谣者。

另外,该阶段中谣言发生类型转化可能性是最大的,如前面谈到的“熊本的朝鲜人向井里投毒”,本来是个别人的网络恶搞,但由于历史原因评论转发者激增,最终演变成了民族情绪的宣泄。谣言类型一旦转化,融汇交织的复杂因素就更多,引发负面影响的可能性就更大,更需要适时调整治理策略与措施,阻止谣言向更深层次发展。

1.2.4 衰退阶段

随着公众兴趣愿望衰减或是整治措施成效显现,网络谣言发展强度会逐渐减弱,开始进入到衰退阶段。该阶段,谣言本体与发布主体基本保持不变,影响范围不再扩大,后续很难引发线下反应,但依旧需要进一步疏导公众情绪,加大舆情巡查发现力度,前期的惩治措施尽快加以落实,避免矛盾再度激化。

1.2.5 平息阶段

再猛烈的事物也有归于平凡的时刻,历经萌生、扩散、高潮、衰退各环节之后,网络谣言自然进入到生命周期末端——平息阶段。此刻,5大描述性指标的发展过程结束,可以做好善后处理工作并从中梳理状态转化规律,分析要素间作用关系,为更好地防范和治理网络谣言积累素材与经验。

依附于公共安全事件的网络谣言传播过程及要素作用关系如图1所示。

图1 网络谣言传播过程及要素作用关系

2 基于随机Petri网的网络谣言传播仿真

衍生于公共安全事件的网络谣言借用事件热度,通过发布传播完全捏造或者事出有因但严重失真的内容,实现其吸引关注、信息求证、情感宣泄、利益攫取和娱乐恶搞的真实目的。整个过程既受现实事件影响,又自主形成体系,内部与外部因素交织作用造就其复杂多变的演化路径。传统模型(如动态贝叶斯网络)多是顺序的进行事件推演,难以从并发角度全面考量事件发展全貌,而随机Petri网络恰恰可以弥补传统算法的不足。

2.1 随机Petri网简介

Petri网是一种适合描述异步并发现象的系统模型,于1962年被提出,通过引入变量类状态元素及相应变迁规则,具备了充分的模拟能力,特别适用于动态行为分析[6]。与贝叶斯网络类似,Petri网同样使用网状图形表示,库所(状态)和变迁是有向网中的基本元素,分别使用P和T表示,F则用来说明两者之间的流向关系。为进一步描述变迁,随机Petri另外增加了W、M、λ3个元素,其中W是弧权函数,W(p,t)表示变迁t发生时消耗p类资源的数量,变迁t的发生需要充分考虑此时资源是否充足以及产生的资源能否被容纳;M: P→N标识该Petri网中各个库所中的托肯数目,即对于任意的t∈T,用全局资源分布标识M定义变迁t的发生权,其中M0为初始标识[7];λ表示变迁实施的平均速率,时间变迁服从以λ为参数的负指数函数分布[8]。

基于随机Petri网构建仿真模型,实现延迟时间与变迁的关联对应,在有向弧上标注变迁平均实施速率,通过分析与其等价的马尔科夫链,求解可达的稳定状态概率,以此识别所构造的模型性能,结合现实情况予以评估和改进。

2.2 传播仿真模型构建

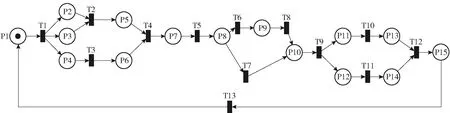

依据图1所示的网络谣言传播过程及要素作用关系构建公共安全事件网络谣言传播仿真模型,如图2所示。

图2 公共安全事件网络谣言传播仿真模型

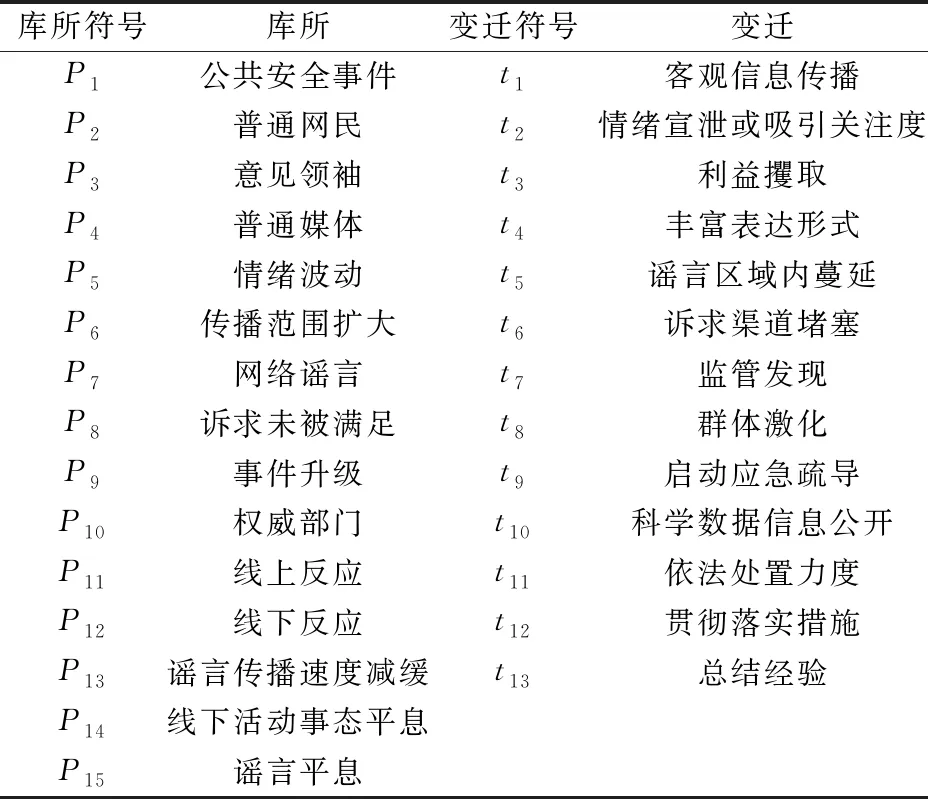

该模型由15个库所和13个变迁组成,库所及变迁的具体含义如表2所示。

工程施工安全管理是对投入资源和条件的安全管理,进而对施工生产全过程及各环节安全生产进行管理的过程。加强安全管理,防范和减少安全事故的发生,及时妥善处理安全事故,减轻因事故造成的人身伤害和经济损失,从而使工程顺利进行到底,是工程施工管理中不可忽视的一个重要环节。

表2 公共安全事件网络谣言中的库所与变迁

该公共安全事件网络谣言传播仿真模型初始标识为M0=(1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0),即初始状态下仅库所P1有一个托肯,因此可以得到不同变迁引发的可达标识集:

M0=(1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)

M1=(0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)

M2=(0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0)

M3=(0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)

M4=(0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0)

M5=(0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0)

M6=(0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0)

M7=(0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0)

M8=(0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0)

M9=(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0)

M10=(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0)

M11=(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0)

M12=(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0)

M13=(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1)

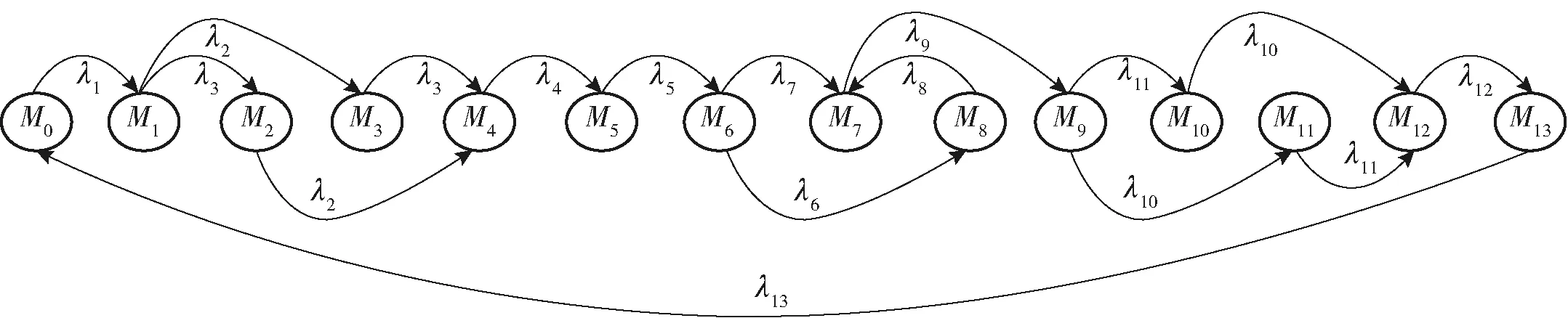

根据公共安全事件网络谣言传播仿真模型的14个状态M0,M1,…,M13得到同构马尔科夫链,以有向弧表示不同状态之间的转化,用λ1,λ2,…,λ13表示t1,t2,…,t13的平均实施速率,如图3所示。

图3 公共安全事件网络谣言传播的同构马尔科夫链

以P(Mi)表示公共安全事件网络谣言传播仿真模型处于稳定状态下状态Mi的概率,得到如下状态概率间关系式:

(1)

求解方程组(1)可以得到传播仿真模型处于各种状态的稳态概率,调节特定变迁的平均实施速率λi,可以降低网络谣言向恶性状态演化的可能性,进而推导得出过程中的变动规律,为决策部门应对重大公共安全事件中的网络谣言传播提供有力的理论依据。

3 网络谣言演化要素分析

按公共卫生、自然灾害、事故灾难、社会安全等4种公共安全事件类别撷取影响较大的网络谣言进行仿真,并分析各自的重点演化要素。

3.1 公共卫生事件网络谣言

本节以新冠疫情期间“双黄连事件”网络谣言为例。2020年初武汉爆发新冠肺炎疫情轰动全国,百度“今日疫情热搜”显示网民对新冠肺炎实时动态关注超千万量级。2020年1月31日晚10时46分,新华社法人微博“新华视点”发布消息称中成药双黄连口服液可抑制新型冠状病毒,各大媒体纷纷转载播报,该消息在各大网络平台上爆炸式传播的同时引发线上、线下抢购双黄连行为。2月1日上午人民日报发布消息称抑制不等于预防,下午国家卫健委召开发布会指出预防新冠肺炎具体措施应当参考肺炎诊疗方案,经官方、专家院士多方辟谣,几天后事态趋于平缓。根据“双黄连事件”实际进展情况设定网络谣言传播模型参数t1,t2,…,t13的平均实施速率λi,i∈{1,2,…,13}。自疫情爆发以后,客观信息借助网络实现实时传播,不妨设λ1=4;不同类型的谣言发布主体往往出于不同目的制造谣言,普通网民和意见领袖一般是出于情绪宣泄和吸引关注度(变迁t2)的目的,普通媒体更多的是基于利益攫取(变迁t3),因此不妨设λ2=2,λ3=5;“新华视点”发布的消息以纯文本为表达形式,叙事语言模糊化且缺乏准确性,因此不妨设λ4=3;信息发布后的几小时内,微博话题累计阅读超过15亿,讨论超过47.5万,线上、线下各大药店双黄连口服液被抢购一空,不妨设λ5=7,λ6=3,λ7=2,λ8=4;2月1日后,辟谣和应急疏导工作逐步展开,不妨设λ9=2,λ10=3,λ11=1,λ12=2,λ13=2。

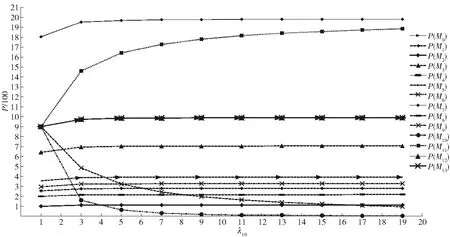

情景1考量发布主体出于“利益攫取”目的程度(变迁λ3)的变动

通过变动参数λ3“利益攫取”对发布主体影响因素进行仿真评估,求解稳态概率,从而实现变动谣言演化要素导控谣言的目的。

图4 λ3变动下公共安全事件网络谣言系统稳态概率

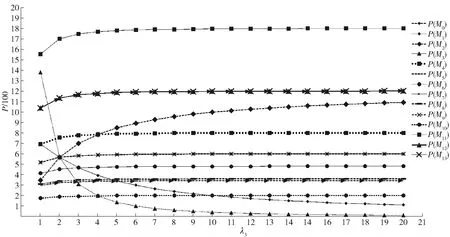

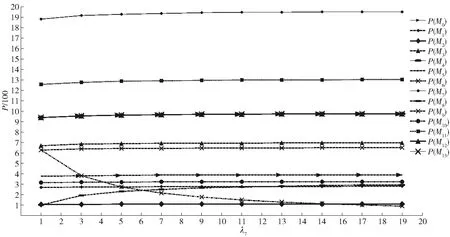

情景2考量网络谣言表达形式(变迁λ4)的变动

假定其他参数不变,通过变动参数λ4“丰富表达形式”进行仿真评估,求解稳态概率。

如图5所示,随着λ4的不断增加,P(M4)急剧下降,P(M11)、P(M12)和P(M13)呈上升趋势。从信息的结构和篇幅角度出发量化描述表达形式,篇幅越短、结构越单一(包括单纯文本、图文以及音视频等多种形式)则模糊性越强。λ4增大说明表达形式逐步丰富,此时P(M4)急剧下降,说明情绪波动和传播范围扩大的概率变小;P(M11)和P(M12)上升,说明谣言传播速度减缓、线下活动事态平息的概率上升;P(M13)上升,说明谣言平息的概率上升。在以新冠肺炎疫情为代表的公共卫生事件中,公众先前储备知识较为薄弱,对致病原理和传播途径等相关知识不了解进而导致对谣言的判断力下降,此时以模糊化的语言传播医治谣言,余留给公众较大的想象思维空间,引发严重的不良反应,波及范围和程度必将极为严重。如果能够有效利用媒体发声,结合现实事件向大众普及科学知识,势必可以增强公众判断能力,有效阻止谣言传播。

图5 λ4变动下公共安全事件网络谣言系统稳态概率

3.2 自然灾害事件网络谣言

本节以2008年汶川地震期间“都江堰化工厂爆炸,水资源被污染”谣言为例。汶川地震发生后,各类谣言四起,5月14日刘某利用网站群发信息“都江堰一个化工厂爆炸,水资源被污染”造成成都市民疯狂蓄水、购水,各大超市遭遇抢购潮。谣言还造成部分地区用水量过大,水压不足后停水,导致群众情绪的进一步激化。接到市民的求助电话后,中午12时30分四川省抗震救灾应急新闻中心通过媒体向市民发布消息辟谣,证实成都市自来水供应安全。下午6时,成都市公安局称当日根据群众举报抓获谣言散布者刘某,并依法治安拘留4天。根据事件的实际进展情况设定网络谣言传播模型参数t1,t2,…,t13的平均实施速率λi,i∈{1,2,…,13}。汶川地震伤亡严重,对社会造成巨大影响,设置λ1=5,λ2=4,λ3=2;谣言产生后在特定区域内通过多种手段快速传播,并且引发激烈的线下反应,设置λ4=2,λ5=5,λ6=3,λ7=2,λ8=4;随后相关部门辟谣,公安机关依法处置造谣者,事态趋于平缓,设置λ9=2,λ10=2,λ11=2,λ12=2,λ13=2。

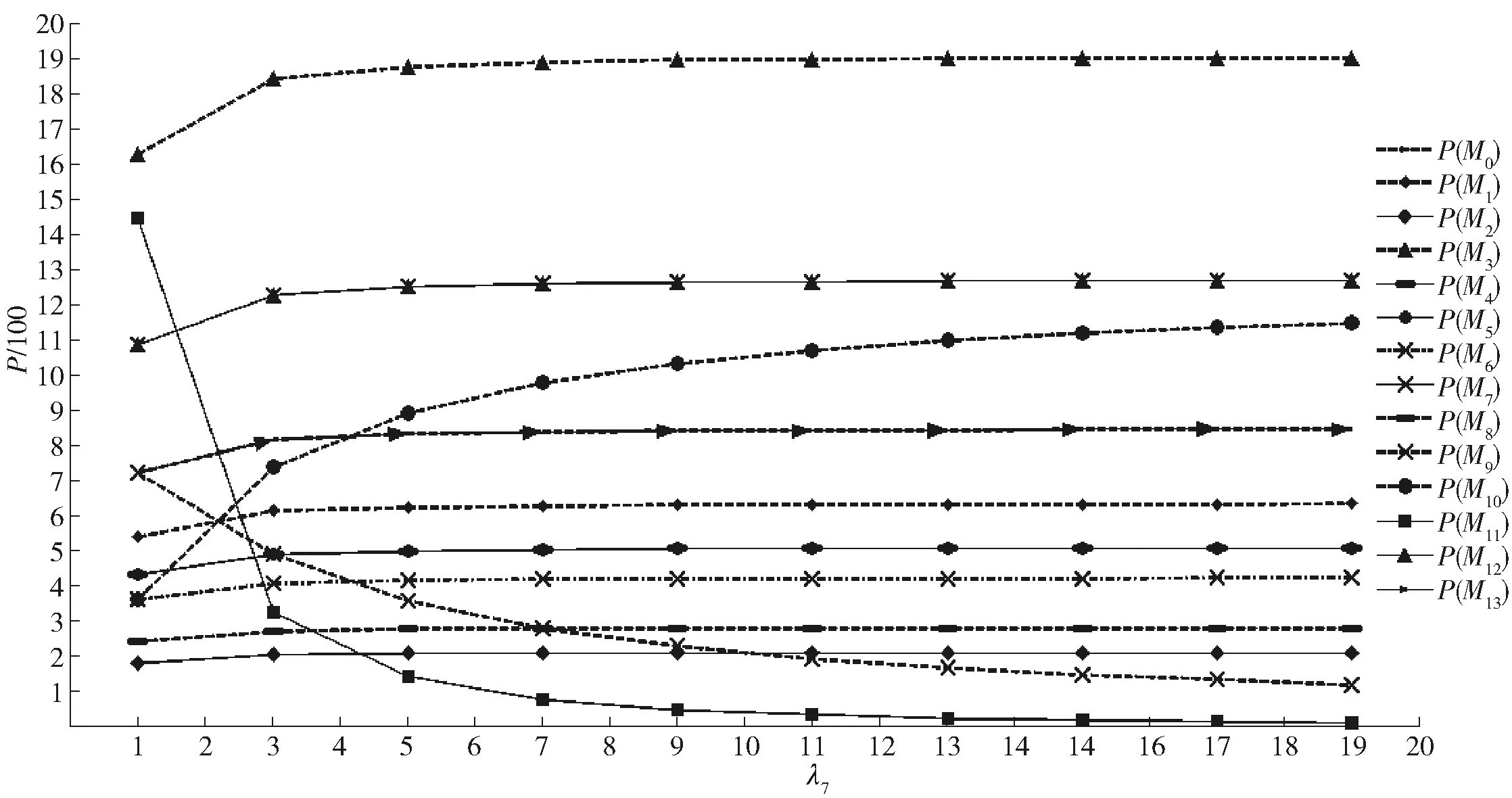

情景3考量监管发现(变迁λ7)的变动

通过变动参数λ7“监管发现”对网络谣言传播进行仿真评估,求解稳态概率。

如图6所示,λ7增大表示监管发现效率提升,此时P(M6)下降说明模型处于“诉求未被满足”状态概率变小,同时P(M8)下降表明事件升级的概率减小;P(M12)和P(M13)的上升表示谣言传播速率减缓、线下活动事态平息和谣言平息的概率不断增大。自然灾害事件衍生的网络谣言多与人民生命财产密切相关,大众关注度高,并且短时间内多重谣言泛滥的可能性大,对及时辟谣、信息公开造成巨大挑战。提升多方监管发现能力,丰富群众的信息途径是针对此类谣言防治的有效途径。

图6 λ7变动下公共安全事件网络谣言系统稳态概率

3.3 事故灾难事件网络谣言

本节以2011年江苏“响水万人大逃亡”事件为例。2010年11月23日,江苏大和氯碱化工公司发生氯气泄漏致30多人中毒。2011年2月9日晚10点半,化工园区内工人刘某发现厂区内冒起白烟并伴有刺鼻气味,随即通知牌友称又有氯气泄漏,赶紧往上风口跑。该消息以电话、短信、论坛帖子等方式迅速传播,致使响水县手机网络一度处于瘫痪状态。10日凌晨2点左右,响水大逃亡达到高潮,涉及4个乡镇30多个行政村的一万多人。在逃离过程中由于拥堵,发生交通事故并导致4人死亡。根据事件实际情况设定模型参数t1,t2,…,t13的平均实施速率λi,i∈{1,2,…,13}。由于从氯气泄漏致人中毒事件到此次谣言产生所间隔时间较长,设置λ1=2;陈家港化工园区曾发生过多起安全事故,当地村民的恐惧和不安在不断积累,但尚未引发媒体的高度关注,设置λ2=5,λ3=2;在此次谣言的传播过程中,信息结构简单且在一定时间内实现区域内极速传播,设置λ4=2,λ5=5;凌晨2点,化工园区工作人员接到询问电话后组织人员排查,此时事件已达到高潮,设置λ6=4,λ7=2,λ8=6;随后当地政府逐步开展辟谣等工作,其中短信图片显示村民7点40分左右收到辟谣信息,12日造谣者被依法拘留,设置λ9=1,λ10=2,λ11=1,λ12=2,λ13=2。

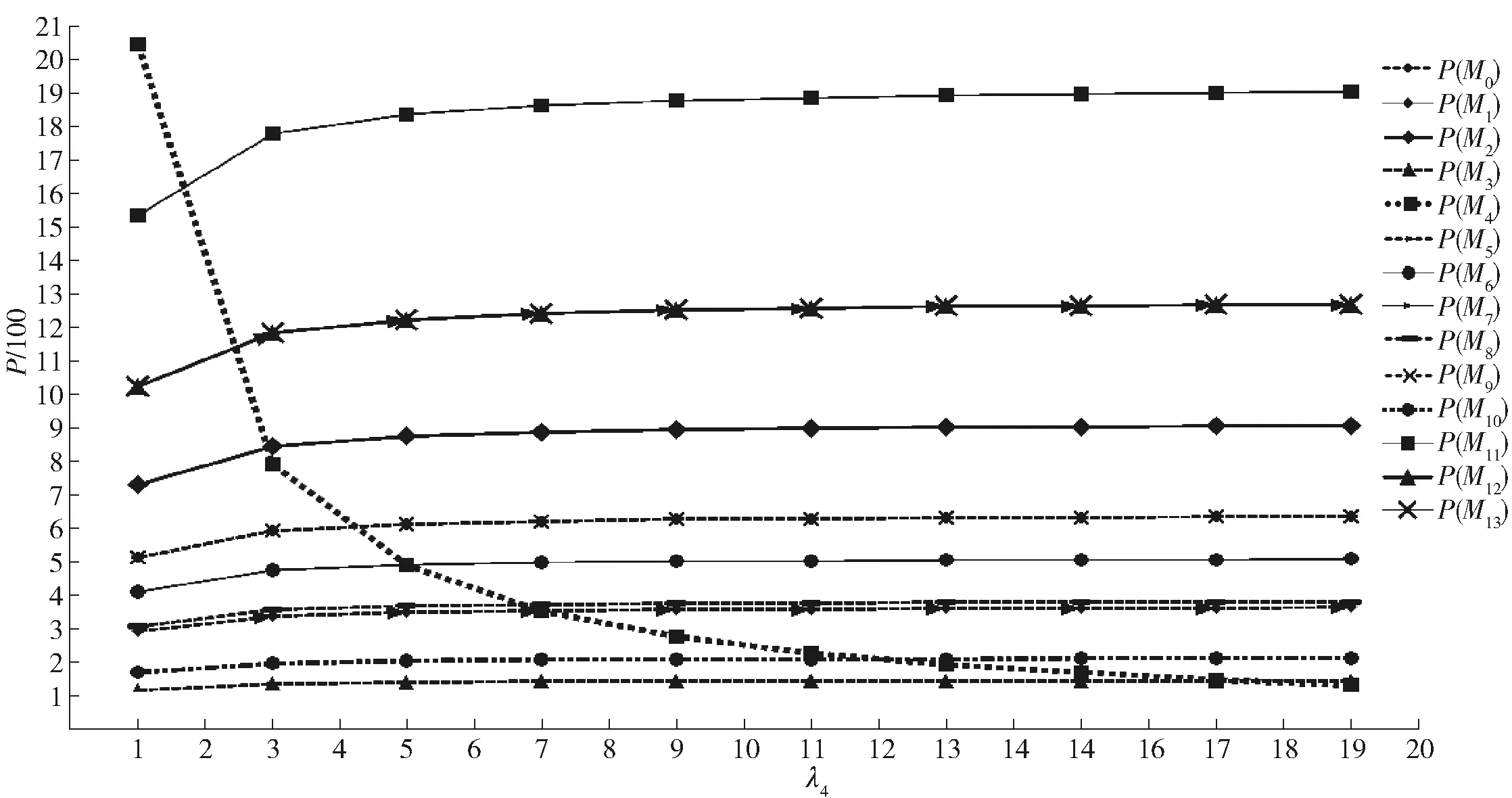

情景4考量科学数据信息公开(变迁λ10)的变动

通过变动参数λ10“科学数据信息公开”进行仿真评估,求解稳态概率。

如图7所示,λ10不断增大表明权威部门进行辟谣和信息公开的速度不断加快,此时P(M9)的持续下降说明模型处于“线上反应”和“线下反应”的概率降低,相较其他阶段时间缩短;P(M11)的增大说明谣言传播速度减缓的概率上升。科学数据信息公开在网络谣言治理过程中发挥极其重要的作用,及时的辟谣和权威数据发布能够有效遏止谣言进一步传播,同时也可有效避免群体事件激化。

图7 λ10变动下公共安全事件网络谣言系统稳态概率

情景5考量诉求渠道堵塞(变迁λ6)的变动

此外,诉求渠道堵塞对事件升级有较大影响,如图8所示。随着λ6的增大,P(M6)明显下降,P(M8)呈上升趋势。λ6增大表示诉求渠道堵塞程度加大,谣言求证的困难性加重,由此造成受众陷入恐慌,P(M8)上升表示事件升级概率变大,群体激化易诱发群体性事件;P(M6)的下降说明模型处于“诉求未被满足”状态概率变小,相较其他阶段存在的时间缩短。一般来说,政府作为突发危机的应对者和处理者是危机发生时大众的首要求助对象,公众对于事故灾难的恐惧心理和掌握信息的不对称性导致一旦政府发布权威信息出现缺位,大众就会转向其他不可靠信息来源求证。谣言的迅速传播和盛行大多产生于政府发布权威信息之前。诉求渠道的堵塞导致信息求证无法实现,很大可能会使事件进一步恶化。

图8 λ6变动下公共安全事件网络谣言系统稳态概率

3.4 社会安全事件网络谣言

本节以2018年“江苏镇江非法聚集案”为例。2018年6月20日凌晨,王益宏等人以“退伍军人”旗号非法聚集上访,在当地政府劝返过程中王益宏自行倒地并录制虚假视频,随后在多个微信群发布“老兵被打”谣言,煽动全国退伍军人到镇江“声援”。临近的山东、湖南等省份人员相继向镇江聚集,导致事件升级,其后3天里有1 000余人非法聚集在镇江市政府门前,以游行示威、喊口号等方式要求政府满足各类不合理诉求,并发生暴力对抗事件致使现场65名民警和工作人员不同程度受伤。根据事件实际情况设定模型参数t1,t2,…,t13的平均实施速率λi,i∈{1,2,…,13}。由于事件发展速度快,设置λ1=2,λ2=3,λ3=1;谣言传播过程中,出现视频、图片等形式,设置λ4=5;据统计,6月20日4时30分起3小时内相关视频和谣言通过微信、QQ群急剧扩散,涉及群组数超过100个,受众数达万人,设置λ5=5,λ6=4,λ7=2,λ8=6;为澄清事实真相,6月21日镇江市政府调出现场监控在聚集现场播放,设置λ9=2,λ10=2,λ11=1,λ12=2,λ13=2。

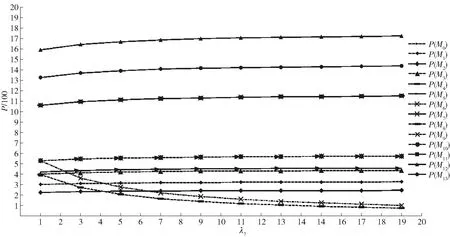

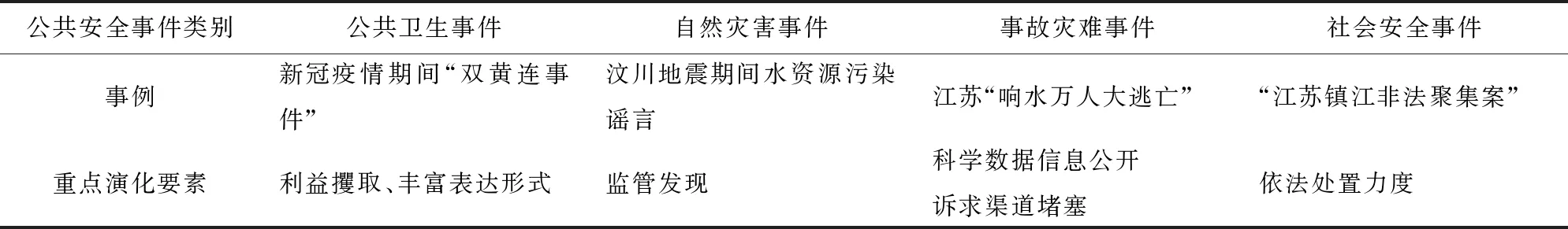

情景6考量依法处置力度(变迁λ11)的变动

通过变动参数λ11“依法处置力度”进行仿真评估,求解稳态概率。

如图9所示,λ11增大表明依法处置力度不断加大,此时P(M9)和P(M11)明显下降说明模型处于“线上反应”和“线下反应”的概率降低,相较其他阶段时间缩短;P(M10)大幅度上升说明“线下活动事态平息”概率变大;此外,P(M7)和P(M12)的小幅度上升说明模型中“权威部门”的概率增大,并且“谣言传播速度减缓”的概率变大。可见,加大依法处置力度、提升执法效率同样是网络谣言有效治理的重要手段。该事件中,由于网络谣言发现、处置不够及时,造成极短时间内谣言在微信朋友圈迅速传播,引发了后续的线下恶化后果,在采取“亡羊补牢”干预措施之后才使得事件趋于平稳。充分发挥科学技术优势实现网络谣言溯源,在谣言产生后快速准确定位发布者,实现违法必究,从而有效解决处置过程中法律监管缺位的问题。

图9 λ11变动下公共安全事件网络谣言系统稳态概率

3.5 结果表明与阐述

表3是对上述讨论的4类公共安全事件网络谣言重点演化要素的归纳。通过仿真模拟实验,结合各类公共安全事件具体特点,讨论降低网络谣言向恶性状态演化的可能性,进而推导得出过程中的变动规律,公共卫生事件中,普及科学知识、增强公众判断能力是关键;自然灾害事件中,提升多方监管发现能力,丰富群众的信息途径是针对此类谣言防治的有效途径;事故灾难事件中,诉求渠道的畅通,及时的辟谣和权威数据发布能够有效遏止谣言进一步传播;社会安全事件中,充分利用科学技术,弥补网络谣言治理过程中法律监管缺位的问题是关键。

表3 公共安全事件网络谣言重点演化要素

4 结语

公共安全事件网络谣言源于一定的事实基础,含有显性或隐性的内在逻辑关系,与完全凭空捏造的谣言有着本质的不同,因此这类网络谣言的有效预防和治理需要结合所属公共安全事件的属性和特征提出具体的措施。已有研究成果较少考虑不同类型突发事件网络谣言治理侧重点的问题,同时缺乏谣言发展全过程分析和线下互动影响的考量。本文通过构建公共安全事件网络谣言演化随机Petri网模型及其等价马尔科夫链,结合具体事例运用数学方法分析系统均衡状态及演化要素变动规律,为决策部门导控和治理重大公共安全事件网络谣言提供一定的理论支持。公共卫生事件类谣言治理如果能在事件发生的第一时间充分利用媒体向群众普及科学知识,将会有效避免社会恐慌以及群体不理智行为;自然灾害事件衍生谣言具有短时间多类型泛滥的特点,可以从引入舆情监测技术和积极发动网民参与谣言治理两个方面提升网络监管发现能力;事故灾难事件网络谣言处置过程中应当注重政府公信力的建立,辟谣、信息公开不及时都会导致群众对政府的信任度降低,引发民众质疑和过激行为;社会安全事件网络谣言根据其所属事件的人为故意性特征,注重谣言的溯源追踪,并相应提升依法处置效率与力度。

采用Petri网建模分析能够将事件发展演化过程中各关联属性纳入考虑范围,通过速率调整实现全过程动态模拟研究。本文选取了各类公共安全事件中影响较大的单一事例进行分析,但需要指出的是,一种类型突发公共安全事件可能衍生出多种类型谣言。在目前的实际运用中需要结合具体案例重新设置变迁实施速率,未来可深入研究依附于同一事件的谣言传播各阶段速率变化规律,为谣言治理防范提供更具普适性的建议。