投资仲裁裁决执行的国家豁免困境、成因及出路

2021-07-07范晓宇

范晓宇

在任何争端解决机制中,当事人的主要期待之一不仅是解决争端过程的公正有效,更重要的是确保争端解决结果能够得到最终实现。投资仲裁也不例外,仲裁裁决的承认和执行是投资者与东道国争端解决机制(investor-state dispute settlement,ISDS)中的重要一环。胜诉裁决的获得往往耗费投资者巨额时间成本和法律费用,且裁决所涉金额重大。但当败诉东道国以执行豁免为由拒绝自愿履行裁决时,胜诉投资者的合理期待与ISDS机制的有效性遭到打击,裁决沦为一纸空文。一系列仲裁裁决因东道国国家财产执行豁免抗辩而无法执行的实践表明,豁免抗辩正在逐渐使得投资仲裁裁决陷入执行困境,深入分析该困境并探索解决方案确有必要。

目前,国家豁免下投资仲裁裁决执行问题的研究较为有限。部分国内学者注意到国家豁免对裁决执行造成的影响,但研究数量有限且分析角度较为传统。①参见黄世席:《国际投资仲裁裁决执行中的国家豁免问题》,《清华法学》2012年第6期,第95-106页;肖芳:《国际投资仲裁裁决在中国的承认与执行》,《法学家》2011年第6期,第94-107、176-177页;张建:《投资仲裁中国家执行豁免问题的法律思考》,《研究生法学》2016年第1期,第144-156页;等等。国外学者对国家豁免造成的投资仲裁裁决执行困境进行了更广泛的思考与讨论。②Inna Uchkunova&Oleg Temnikov,Enforcement of Awards under the ICSID Convention-What Solutions to the Problem of State Immunity?29 ICSID Review 187-211(2014);Julien Fouret&Pierre Daureu,Yukos Universal Limited(Isle of Man)v.The Russian Federation:Enforcement of the Yukos Awards:A Second Noga Saga or a New Sedelmayer Fight?30 ICSID Review 336-344(2015);Olga Gerlich,State Immunity from Execution in the Collection of Awards Rendered in International Investment Arbitration:The Achilles’Heel of the Investor-State Arbitration System?26 American Review of International Arbitration 47-99(2015);Andrea K.Bjorklund,Sovereign Immunity as a Barrier to the Enforcement of Investor-State Arbitral Awards:The Re-Politicization of International Investment Disputes,21 The American Review of International Arbitration 211(2010).Schreuer教授认为执行豁免是《解决国家和他国国民之间投资争端公约》(Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States,以下称《华盛顿公约》)的致命弱点,形象地称其为“阿喀琉斯之踵”。③See Schreuer H.Christoph,The ICSID Convention:A Commentary 1154(Cambridge University Press 2009).学界和实务界纷纷提出问题解决的可能方式,但尚未形成一致看法。④如建议《纽约公约》和《华盛顿公约》应明确规定成员国对豁免的放弃;执行地国法院应修改国内法,降低执行申请人的举证责任;投资者可采取一些替代执行方式,避免陷入冗长且不可预见的强制执行程序等。See Bello Temitayo,Sovereign Immunity and Enforcement of Arbitral Awards:Breaking the Barrier,Babcock University,School of Law and Security Studies,2019;Michael Junior Che Neba,Enforcing Arbitral Awards against Sovereign States:The Validity of Sovereign Immunity Defence in Investor-State arbitration,Uppsala University Thesis for Degrees of Master,2018;Ylli Dautaj,Sovereign Immunity from Execution:Caveat Emptor,http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/06/04/sovereign-immunity-from-execution-caveat-emptor/,visited on 9 January 2021.本文主要探讨国家豁免对投资仲裁裁决执行造成的现实困境,从国际法与国内法、立法、司法与外交等多角度分析执行豁免困境的具体成因,并提出通过法律解决和市场救济多层途径共同努力,以有效解决困境的建议。

一、执行豁免造成的投资仲裁裁决执行困境

国际投资仲裁的一个主要优势是裁决的约束力和可执行性。一旦裁决作出,当事人有义务履行裁决。就依据《华盛顿公约》所作出的投资仲裁裁决(以下称“ICSID裁决”)而言,其执行问题由《华盛顿公约》本身规定;就非《华盛顿公约》裁决(包括依据《ICSID附加便利规则》以及其他仲裁规则所作出的投资仲裁裁决(以下称“非ICSID裁决”)而言,可依据《关于承认与执行外国仲裁裁决的纽约公约》(The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards,以下称《纽约公约》)寻求缔约方的承认与执行。ICSID裁决和非ICSID裁决在承认与执行时适用不同的法律体系,但《华盛顿公约》和《纽约公约》为两种裁决均建立了强有力的执行机制。鉴于《华盛顿公约》和《纽约公约》可观的成员数量①截至2020年12月,《华盛顿公约》有163个缔约方,《纽约公约》已有166个缔约方。See ICSID,List of Contracting States and Other Signatories of the Convention,https://icsid.worldbank.org/about/member-states/database-of-member-states,visited on 9 January 2021;UNCITRAL,Status:Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards,https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards/status2,visited on 9 January 2021.,目前投资仲裁裁决已经形成了较为广泛的国际执行机制。从实际执行情况来看,大多数仲裁裁决得到了缔约国的自愿履行。②See Blane Alexis,Sovereign Immunity As a Bar to the Execution of International Arbitral Awards,41 New York University Journal of International Law and Politics 464-465(2008).尽管如此,仍存在一些较为顽固的败诉国在部分案件中拒绝自愿履行裁决,如俄罗斯、阿根廷等。一项针对总数为776起的投资仲裁案件统计显示,在170个东道国败诉裁决中,有51个裁决目前尚未出现任何关于东道国完成支付的信息,占比30%。③该统计涵盖了2019年12月31日之前开始的70%的投资条约仲裁裁决。虽然可能包括一些案件存在已经解决而仅未公开支付信息的情况,但这个比例仍然可以显示存在不少东道国拒绝自愿执行仲裁裁决。See Emmanuel Gaillard&Ilija Mitrev Penusliski,State Compliance with Investment Awards,35 ICSID Review 48(2021).败诉方拒绝自愿履行时,胜诉方须诉诸资产所在地国内法院,寻求国家公权力的救济以强制执行裁决。而败诉的东道国作为主权国家,有权援引国家豁免抗辩,以逃避裁决的执行。

国家豁免也称为主权豁免(state immunity,sovereign immunity),具体包含两个层面:其一,管辖豁免,即一国不受另一国法院审判;其二,执行豁免,即一国财产不得被另一国法院在诉讼中被采取扣押等强制执行措施。④参见张露藜:《国家豁免专论》,中国政法大学2005年博士学位论文,第3页。一般认为,主权国家自愿签署包含仲裁协议的双边投资条约的行为,即构成了管辖豁免权的放弃。⑤参见黄世席:《国际投资仲裁裁决执行中的国家豁免问题》,《清华法学》2012年第6期,第98页。但根据管辖豁免与执行豁免的区分对待理论,管辖豁免的放弃并不导致执行豁免的放弃。⑥See Ogutu Benard,Is Sovereign Immunity the Achilles Heel in Enforcement of Investment Treaty Awards against States?Uppsala University Thesis for Degress of Master of Laws,2019.东道国在执行阶段仍有权援引执行豁免抗辩。因此在国际投资仲裁领域内,管辖豁免对投资仲裁造成的威胁远远小于执行豁免,而执行豁免被视为ISDS机制的“致命弱点”。①See Schreuer H.Christoph,The ICSID Convention:A Commentary 1154(Cambridge University Press 2009).

取得胜诉的投资仲裁裁决并非易事,而执行豁免使得裁决的实际执行更加艰难。胜诉裁决仅仅是漫长执行过程的开始,成功寻找到可供执行的东道国资产、打破东道国的执行豁免抗辩,才能使胜诉裁决得到实际执行。执行豁免抗辩可使胜诉裁决沦为一场“空欢喜”。正如Schreuer教授所言:“允许投资者对东道国提起仲裁,然后通过执行豁免扣留投资者的胜诉果实,可能会使投资者陷入双重挫折的境地,即被引诱进行昂贵的、看似成功的仲裁,但却留下无法执行的裁决以及巨额的法律费用。”②Schreuer H.Christoph,State Immunity:Some Recent Developments 12(Grotius Publications Limited 1988).投资者以寻求救济为初衷、以预设裁决可得到实际执行为动力提起投资仲裁,结果赔偿救济却无法获取。这与ISDS机制实现投资者权利保护与救济的目的相违背,与《华盛顿公约》和《纽约公约》所保障的广泛执行体系不相符。

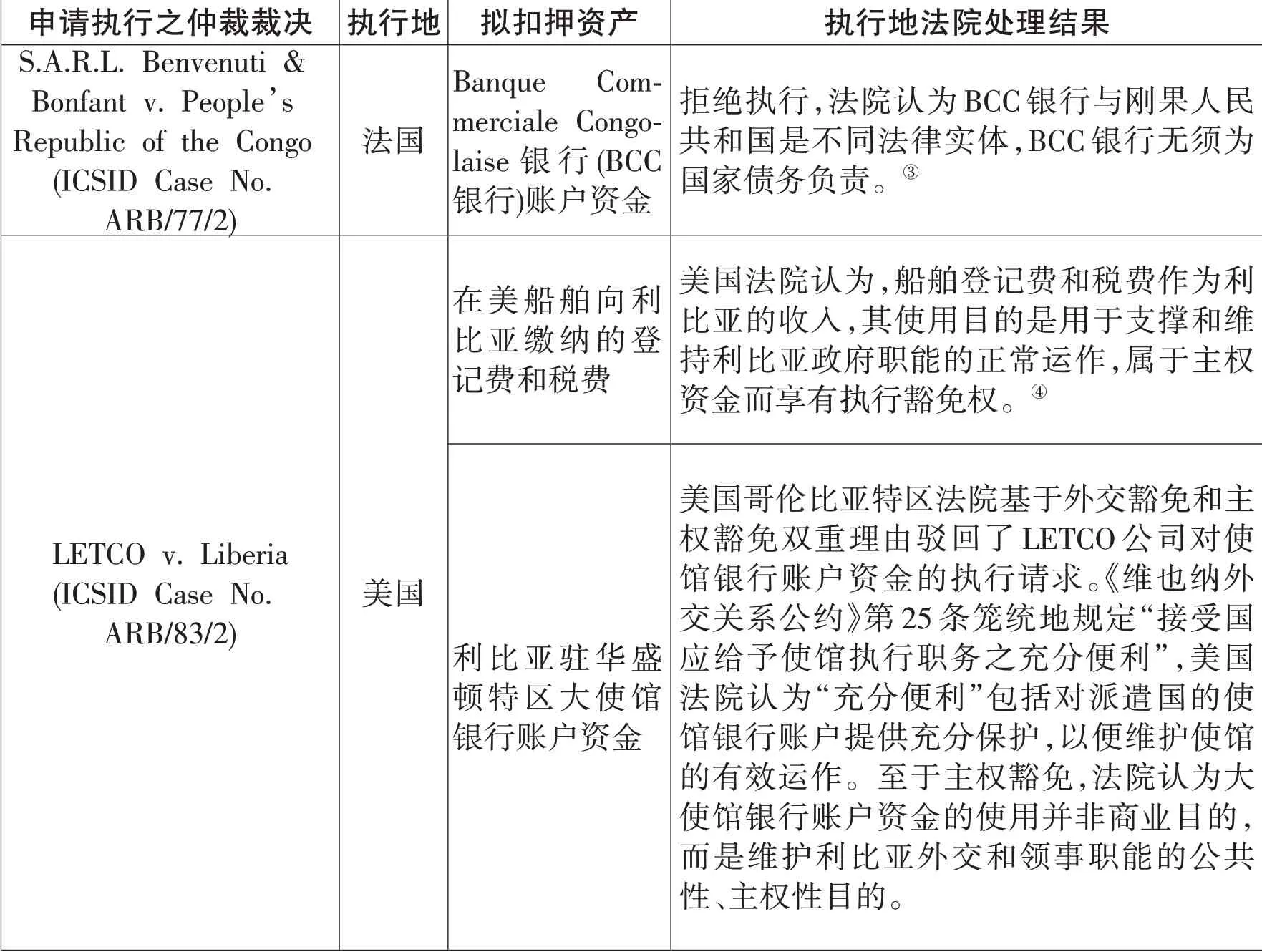

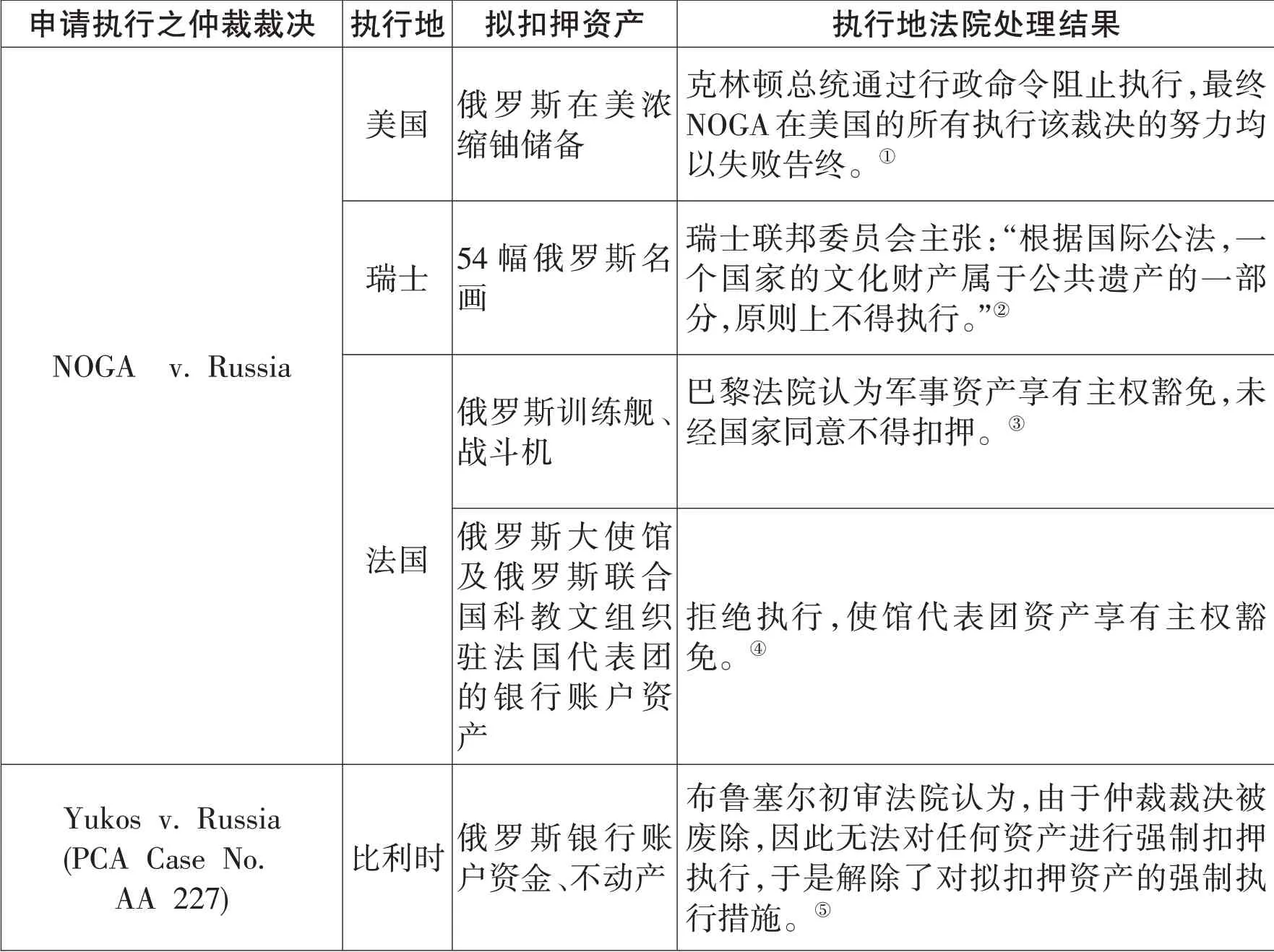

由于部分案件的保密性,目前并不能准确评估国际投资仲裁裁决执行涉主权豁免的案件数量。但据不完全统计,在投资仲裁裁决实际执行过程中已存在一系列案件涉及执行豁免问题,例如,Benvenuti&Bonfant v.Congo案、SOABI v.Senegal案、LETCO v.Liberia案、AIG v.Kazakhstan案、NOGA v.Russia案、Sedelmayer v.Russia案③See SociétéOuest Africaine des Bétons Industriels v.Senegal,ICSID Case No.ARB/82/1,Award of 25 February 1988;Liberian Eastern Timber Corporation v.Republic of Liberia,ICSID Case No.ARB/83/2,Award of 31 March 1986;AIG Capital Partners,Inc.and CJSC Tema Real Estate Company Ltd.v.The Republic of Kazakhstan,ICSID Case No.ARB/01/6,Award of 7 August 2003;Compagnie Noga v.The Russian Federation,SCC,Award of 1 February 1997;Mr.Franz Sedelmayer v.The Russian Federation,SCC,Award of 7 July 1998.。在已知案件中,主权豁免很大程度上干扰了仲裁裁决的实际执行(见表1)。在Benvenuti&Bonfant v.Congo案裁决执行中,1978年即获得胜诉裁决的投资者,花费了13年时间寻求裁决的实际执行,最终仍由于东道国执行豁免抗辩而未获执行。在LETCO v.Liberia案中,美国法院以外交豁免和主权豁免双重理由拒绝了LETCO公司的执行请求。Sedelmayer v.Russia案的执行属于为数不多的胜利,Sedelmayer在裁决作出后的数十年间在多个国家提起了20多起执行诉讼,其中大部分由于执行豁免而失败,仅在德国和瑞典成功获得执行。在NOGA v.Russia案中,尽管俄罗斯在合同中明确作出了放弃执行豁免声明,美国、瑞士、法国等三国法院仍以与豁免有关的理由拒绝执行。目前仲裁史上索赔金额最大的Yukos v.Russian案中,Yukos已经尝试在印度、德国、比利时、法国、英国、美国强制执行裁决,但进展均不顺利。①Yukos分别于2016年7月27日和28日自愿撤销了其在德国柏林高等法院、印度德里高等法院提起的扣押俄罗斯资产的诉讼;在比利时和法国的执行程序也均以失败告终;2016年6月8日自愿中止了在英国对俄罗斯资产的扣押程序;Yukos在美国提起的执行程序也并不顺利。https://www.yukoscase.com/court-actions/attempted-asset-seizures/,2021年1月9日访问。Yukos案进展曲折,在裁决被海牙地区法院撤销后,Yukos提起上诉,目前荷兰最高院仍在审理过程中。为避免陷入这场巨额裁决的执行僵局,比利时和法国纷纷颁布“尤科斯法案”以保护国家的执行豁免权。②See“Yukos Law”in Belguim and France,http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2015082313&table_name=loi,visited on 9 January 2021.

表1 ISDS中涉执行豁免问题情况一览

续表

续表

若仅从案件数量上判断,似乎投资者在寻求裁决执行过程中遇到执行豁免抗辩的比例并不高。但投资仲裁裁决涉及金额巨大,且每一个无法得到实际执行的仲裁裁决都是对投资仲裁权威性与实效性的削弱。在ISDS饱受诟病与改革不断的时代,可以预见往后会有更多败诉东道国以执行豁免为由躲避履行裁决债务。

二、执行豁免困境之具体成因

豁免对投资仲裁裁决执行造成干扰,主要原因如下:

(一)现有执行机制让步于各国主权豁免法

《华盛顿公约》下独特的裁决执行机制被公认为是ICSID仲裁的显著优势之一。①See George K.Foster,Collecting from Sovereigns:The Current Legal Framework for Enforcing Arbitral Awards and Court Judgments against States and Their Instrumentalities,and Some Proposals for Its Reform,25 Arizona Journal of Internatinonal and Comparative Law 702-704(2008).而《纽约公约》也由于其对仲裁裁决承认和执行的促进,被认为是最为成功的国际条约之一。既然投资仲裁裁决执行机制如此牢固,为何执行豁免制度仍会成为阻碍裁决执行的“致命弱点”?原因在于《华盛顿公约》和《纽约公约》均在执行豁免问题上作出让步,以尊重执行地主权豁免法的规定。

ICSID裁决执行适用于《华盛顿公约》,关于裁决承认与执行的相关规定具体体现在该公约第53、54、55条三个条款中。ICSID裁决的承认与执行制度具有以下特点:其一,裁决与“本国国内法院的终审判决”具有同样执行效果;其二,裁决一经作出不可上诉,除非存在程序错误,否则不得撤销;其三,裁决仅受ICSID系统内自主审查,不受制于任何外部审查;其四,裁决执行机制具有简化性、自动性,将ICSID秘书长认可的裁决副本提交给国内指定主管当局即可获得自动认可效力。②See ICSID Convention,Article 54(1).《华盛顿公约》执行机制的上述特点足以体现其为裁决可执行性提供的强有力保障。但《华盛顿公约》第54(3)条和第55条规定“裁决的实际执行(execution)应受要求在其领土内执行的国家关于执行裁决的现行法律的管辖”,“公约第54条的规定不能解释为背离任何缔约国现行的关于该国或任何外国执行豁免的法律”。这意味着ICSID机制尊重与主权豁免有关的国家法律。若执行裁决与当地主权豁免制度相冲突,则执行地法院可驳回裁决的执行请求。可见,《华盛顿公约》对裁决执行的保障仅停留在承认(recognition)和执行阶段(enforcement),并未延续至之后的实际执行阶段(execution)。③See SOABI v.Senegal案(ICSID Case No.ARB/82/1)在法国执行的过程中,法国最高法院区分执行(enforcement)和实际执行(execution),法院确定仅能在实际执行阶段处理主权豁免问题。执行令属于执行阶段措施,本身不构成对国家豁免权的挑战;而实际执行指的是扣押等强制措施,国家执行豁免问题只有在此阶段才适用。也正是在实际执行阶段,东道国可主张主权豁免抗辩,拒绝对其资产的实际扣押。

非ICSID裁决的执行由《纽约公约》提供保障。《纽约公约》第3条规定成员承认并执行仲裁裁决的条约义务。成员有义务承认仲裁裁决的约束力,并按照其国内法适用的程序予以执行,且不能施加比承认和执行其国内裁决更复杂的条件、更昂贵的费用。但与《华盛顿公约》不同,《纽约公约》允许国内法院根据第5条拒绝承认与执行裁决。另外,《纽约公约》全文并未明确提及执行豁免问题。但一些学者主张可从两种角度提供解释,认为《纽约公约》存在国家豁免问题的相关规定。一种角度为,国家豁免可以被视为《纽约公约》第5(2)(b)条中公共政策例外的一部分,成为国内法院拒绝承认与执行裁决的理由之一。公共政策制度的实质在于维护内国的根本利益、内国道德法律的基本原则以及内国社会的基本法律秩序。①参见黄进、郭华成:《再论国际私法中的公共秩序问题》,《河北法学》1998年第2期,第17页。而承认国家在执行判决上有权豁免的基本理由实际上正是公共政策关注的问题。另一种角度是通过《纽约公约》第3条,该条规定缔约方应根据“裁决所依据领土的程序规则(rules of procedure)”予以执行裁决。主权豁免被视为寻求裁决执行的索赔人必须克服的初步程序事项,因此可认为执行地国的主权豁免规则也属于该条款中的“程序规则”范围。②See David Rivkin&Christopher Tahbaz,Attachment and Execution on Commercial Assets,in Doak Bishop,Enforcement of Arbitral Awards against Sovereign States 140(Juris Pub.2009).

可见,虽然《华盛顿公约》和《纽约公约》为投资仲裁裁决的执行提供了巨大保障,但两项公约均将执行豁免问题交由执行地国国内法院处理。无论是ICSID裁决抑或是非ICSID裁决,裁决的实际执行都会受到执行地国执行豁免规则的限制。

(二)不成体系的国家豁免法

由于国家执行豁免问题依据执行地国的豁免规则,而目前各国还尚未形成完全统一的实践,从而呈现出不成体系的特征。此种不成体系性主要体现在宏观和微观两个层面。

1.宏观及微观层面的不成体系性

(1)宏观层面

宏观层面,在缺乏具有广泛约束力的国家豁免条约指引的情况下,各国国内主权豁免立法各具差异,导致同一仲裁裁决在不同国家往往得到不同的执行结果。关于主权豁免的国际性条约数量有限且在实践中尚未发挥显著作用。在国际条约领域内,目前存在2004年《联合国国家及其财产管辖豁免公约》(Unitd Nations Convention on Juris dictional Immunities of States and Their Property,以下称《UNCSI公约》)和1972年《关于国家豁免的欧洲公约》(European Convention on State Immunity,以下称《欧洲豁免公约》)。《UNCSI公约》是关于国家豁免法的第一项国际性法律文书,但该公约目前仍未生效。作为目前唯一有关国家豁免的多边条约,尽管《欧洲豁免公约》目前已生效,但成员国数量较为有限①截至2020年11月21日,公约目前有九个国家签署,除葡萄牙外,其余八国均已批准公约,https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/074/signatures?p_auth=gyecg8O,2020年12月23日访问。,导致其实际影响相对较小。此外,《UNCSI公约》和《欧洲豁免公约》的成员国数量,均不足以与《纽约公约》或《华盛顿公约》庞大的成员数量相提并论。这意味着投资仲裁裁决存在广泛的国际性执行机制对裁决的承认与执行(enforcement)予以保护,却欠缺普遍适用的国家豁免体系保障裁决的实际执行(execution)。在国家豁免领域缺乏具有广泛约束力国际条约的背景下,各国国内豁免体系存在较大差异。

(2)微观层面

微观层面,各国主权豁免制度要素的具体差异主要体现在以下方面:立法模式、绝对豁免与限制豁免立场、豁免弃权规则、商业例外规则、举证责任分配规则等。在立法模式方面,各国以不同形式表明各自豁免立场,如单独的成文豁免法典、夹杂在民法体系中的豁免规则、司法审判实践等。②以成文法形式制定专门国家豁免法典的国家主要有美国、英国、澳大利亚、加拿大、马来西亚、巴基斯坦、南非、新加坡、俄罗斯、以色列等。不同的法律形式,给投资者在各法域寻求实际执行的指导性规范带来不便。在豁免立场方面,绝大部分西方国家均明确采取限制豁免立场,而部分亚洲、非洲、拉丁美洲国家仍坚持绝对豁免立场。③目前大部分西方国家均明确采取限制豁免立场,如英国、美国、德国、法国、新加坡、澳大利亚、加拿大;仍存在部分国家坚持绝对豁免。传统的绝对豁免理念由于过于绝对受到了诸多批评,国际社会逐渐呈现出从绝对豁免立场向限制豁免立场转变的趋势。我国在豁免立场上一贯坚持绝对豁免主义,且缺少一部完整的国家豁免立法。④一些国内学者建议我国采取限制豁免立场,认为限制豁免立场比绝对豁免立场更有利于维护我国的国家利益。参见张亮、宁昆桦:《国家豁免对国际投资仲裁裁决有效执行的影响及其克服》,《政治与法律》2021年第1期,第104页;张建:《投资仲裁中国家执行豁免问题的法律思考》,《研究生法学》2016年第1期,第155页;黄世席:《国际投资仲裁裁决执行中的国家豁免问题》,《清华法学》2012年第6期,104页。各国对于绝对豁免与限制豁免各有适用,但即便是采取限制豁免,不同国家在豁免弃权和商业资产的认定、举证责任的分配等问题上仍存在一定差异。

①豁免弃权方面的差异。弃权是豁免的例外,表明国家放弃其执行豁免权,同意财产所在地国对其资产采取扣押等强制执行措施。执行豁免权是国家权利的一种,国家有权决定是否放弃。不同法域对弃权的具体形式要求不同。

其一,对于豁免弃权是否必须明示(express)作出,各国在形式要求方面存在差异,但普遍对此持谨慎态度。多数国内规则及国际规则要求弃权须以明示方式作出。例如,英国、澳大利亚、《UNCSI公约》《欧洲豁免公约》均要求主权豁免的放弃须明示。①1978国家年《英国国家豁免法》第4条规定,执行豁免的放弃需要国家的书面同意;《澳大利亚外国国家豁免法》第31条规定,外国国家可“以协议的方式”放弃执行豁免;《UNCSI公约》第19(a)条要求国家放弃执行豁免须“明示放弃”;《欧洲豁免公约》第23条要求“国家以书面形式明示同意”放弃执行豁免。《华盛顿公约》第55条也表明其不承认执行豁免的默示放弃。②See Andrea K.Bjorklund,State Immunity and the Enforcement of Investor-State Arbitral Awards,in Christina Binder,et al.,International Investment Law for the 21st Century 306(Oxford University Press 2009).此外,存在一些国家允许豁免的默示放弃,如美国和加拿大。③美国对于商业资产执行豁免的放弃,规定可以明示也可以默示;而外国中央银行或货币当局为其自身账户持有的财产,则必须以明示方式放弃。《加拿大国家豁免法》允许国家通过明示或默示方式放弃执行豁免。具体参见《美国外国主权豁免法》第1610.1(1)条、第1611.2(1)条,《澳大利亚外国国家豁免法》第12(1)(a)条。其二,豁免弃权声明是否必须针对特定(specific)资产作出?概括性弃权条款是否属于有效的执行豁免放弃?若国家的执行豁免弃权声明中未提及放弃豁免的特定财产,而仅声明对所有国家资产一律放弃豁免,是否意味着所有资产均可被强制扣押执行?从立法实践来看,《UNCSI公约》和《欧洲豁免公约》均未要求豁免弃权必须针对特定资产作出。但国际法委员会(International Law Commission,ILC)在评论豁免公约草案时提出,“一般性的弃权或对法院地国境内所有财产的执行豁免放弃,若不针对某特定类别资产作出,将不足以允许对《UNCSI公约》第21(1)条所列财产采取强制措施”。④International Law Commission,Commentary to Draft Article 19 on Jurisdictional Immunities of States and Their Property,with Commentaries,2 Yearbook of the International Law Commission 59(1991).ILC的上述观点意味着对《UNCSI公约》第21条所列明的外交资产、军事资产、中央银行资产、文化遗产、国家文物等特殊资产的豁免放弃必须特定化。若仅宽泛性地对所有资产或未提及某特定资产,那么强制执行措施将仍不及于上述特殊资产。但ILC对豁免公约草案的此种评论在《UNCSI公约》的正式文本中并未得到体现,因此从公约文本本身并不能得出对第21(1)条中特殊资产的豁免弃权必须“特定”的结论。值得注意的是,外交资产的豁免弃权需要“特定”在一些国家实践中已得到确认。法国及比利时的最高法院均在案例⑤See Frédéric Dopagne,Waivers of Immunity from Execution,in Tom Ruys,et al.,The Cambridge Handbook of Immunities and International Law 401(Cambridge University Press 2019).中及其最新立法①See Article L.111-1-3 of the Loi Sapin II(France);Article 1412 quinquies§2,1 of the Code Judiciaire(Belgium).中确定,外交资产的豁免放弃必须以“明示”且“特定”的方式作出。

②商业资产认定方面的差异。在采取绝对豁免立场的国家,所有国家资产均享有执行豁免。但在采取限制豁免的国家,普遍认为只有主权资产享有执行豁免,而商业资产允许被强制执行。但对“商业资产”缺乏明确定义,究竟何种资产构成“商业资产”在不同法域下具有一定争议。对商业资产的判定一般采用目的测试法(purpose test)②关于商业和财产的判断标准,除了目的测试法外还存在性质测试法。参见张建:《投资仲裁中国家执行豁免问题的法律思考》,《研究生法学》2016年第1期,第144-156页。,即以国家资产是否用于主权性目的为标准,区分为“主权资产”和“商业资产”。③美国、英国、澳大利亚、以色列、日本、西班牙、比利时、法国均以资产是否具体使用于商业目的,作为判断商业资产的标准。参见《美国外国主权豁免法》第1610(a)条、《英国国家豁免法》第13(4)条、《澳大利亚外国国家豁免法》第32条、《以色列外国国家豁免法》第16(1)条、《新加坡国家豁免法》第313章第15(4)条、《日本主权豁免法》第18(1)条。目的测试法在多数法域下成为判定商业资产的主要方式,但各国允许商业资产豁免例外的具体要求仍不一致。

其一,从国家资产用于商业目的的时间关系来看,美国要求资产“正用于或曾用于”商业目的;英国、加拿大、《UNCSI公约》则要求资产“正用于或拟用于”商业目的。④参见《美国外国主权豁免法》第1610(a)条、《英国国家豁免法》第13(4)条、《加拿大国家豁免法》第12(1)(b)条、《UNCSI公约》第19(c)条。其二,从国家财产与国家有关行为的关系来看,美国立法和《UNCSI公约》的规定较为严苛,要求寻求执行的特定资产必须与诉讼所基于的行为之间存在实际联系;而其他法域立法则无此种要求。⑤参见《UNCSI公约》第19(c)条、《美国外国主权豁免法》第1610(2)条。其三,对于同时用于主权目的和商业目的的混合性资产能否整体享有豁免,在具体实践中也存在不一致性。Sedelmayer v.Russia案裁决在瑞典的执行诉讼中,Sedelmayer请求扣押俄罗斯的一栋兼具多重使用目的的“混合”不动产。⑥48间公寓中有15间租给了俄罗斯大使馆或贸易代表团的雇员、为保护外交档案和外交车辆储存的档案室和车库(主权用途),其余一些公寓用于瑞典与俄罗斯之间的科学交流(非主权用途)。瑞典法院认为,该不动产仅仅在有限范围内用于官方主权用途,而存在相当一部分空间用于非官方用途,因此最终整体上并未给予该不动产执行豁免。但LETCO v.Liberia案裁决在美国的执行过程中,美国法院拒绝对使馆银行账户中的混合资金进行明确区分,认为尽管账户中部分资金具有非主权用途,但整体冻结该账户资金以进行资产调查将对外交使团支付外交人员薪金、支付使馆正常运作所需的各种持续性开支造成不便。部分商业性使用目的不会使整个银行账户丧失主权豁免权,因此最终该账户资金获得了整体豁免。①See LETCO v.The Government of the Republic of Liberia,659 F.Supp.606,610(D.D.C.1987).

③举证责任分配方面的差异。在证明国家资产属于可供执行的“商业资产”这一事实的举证责任分配上,各国立法存在一定差异。多数法域中,资产属于“商业资产”的举证责任往往由债权人(即执行申请人,也即ISDS中胜诉的投资者)承担。②如荷兰、英国、美国等国。See Yang Xiaodong,State Immunity in International law 277(Cambridge University Press 2012);Mathias Audit,Immunity from Execution and Domestic Procedural Rules-Preventive Control,Burden of Proof and Discovery,in Tom Ruys,et al.,The Cambridge Handbook of Immunities and International Law 379(Cambridge University Press 2019);Sebastiaan Barten&Marc Krestin,State Immunity from Enforcement in the Netherlands:Will Creditors be Left Empty-Handed?http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2017/04/25/state-immunity-from-enforcement-in-the-netherlands-will-credit ors-be-left-empty-handed/,visited on 9 January 2021.例如,《加拿大国家豁免法》规定所有国家资产都存在既定的“主权资产假设”。这意味着一国在加拿大所持有的国家资产首先推定为属于“主权”资产,再由执行申请人提供充足证据来反驳资产的主权性假设。若证据足以推翻此种假设,证明该资产属于商业资产,则可获得强制执行;反之则无法执行。但澳大利亚和以色利的立法较为特殊,其立法规定,若某资产没有明显使用目的,则将直接推定该资产用于商业用途,后续由国家承担证明所涉资产用于主权目的的举证责任。③参见《澳大利亚外国国家豁免法》第32(3)(b)条、《以色列外国国家豁免法》第16(1)条。此种举证责任立法与多数国家的立法截然相反,体现了对个人寻求执行、实现权利救济的保护。

2.豁免法不成体系性对裁决执行的影响

主权豁免法的不成体系,使投资仲裁裁决的国际化执行更加复杂。一方面,投资者抵抗执行豁免的前景因此具有不确定性国内与不可预测性。不同国家可能对同一仲裁裁决的执行作出不同结论,甚至各国国内判决之间也存在明显分歧。这使得很难就涉主权豁免的裁决执行得出普遍适用的结论。另一方面,各具差异的国家豁免法可能造成“法律漏洞”,使仲裁裁决的实际执行过程变成一场“捉迷藏”游戏。投资者和东道国双方均可能在裁决执行环节耗费极大时间精力。从投资者立场来看,在取得胜诉仲裁裁决后,首先,需要在全球范围内搜寻该国可供执行的资产,而资产的国际性搜索代价高昂且可能毫无结果;其次,在发现债务国资产所在地后,投资者以最大执行可能性为标准“挑选法院”,选择有利于执行的国内法院提起执行程序④See Bello Temitayo,Sovereign Immunity and Enforcement of Arbitral Awards;Breaking the Barrier,Babcock University,School of Law and Security Studies,2019.;在执行程序中,投资者仍可能无法克服东道国的执行豁免抗辩。从败诉的东道国立场来看,败诉国往往利用法域之间豁免体系的差异,努力寻找漏洞躲避裁决义务的履行。例如,通过事后重新安排资产,将本可执行的资产转移藏匿至受执行豁免制度保护的国家,以躲避强制执行;对资产进行重新分类、对账簿和财务信息予以重新整理,将本属于商业例外的资产“打扮”成受执行豁免保护的主权资产。①Dott Tobia Cantelmo,Enforcement of Arbitral Awards in ICSID Arbitration,2 UnIversita’Degli Studi Di Napoli Federico 69(2016).

(三)执行豁免例外规则的严苛适用

执行豁免例外,是指在特定情形下国家资产不享有执行豁免权,可以被强制执行。执行豁免例外主要存在以下形式:其一,国家主动放弃其执行豁免权;其二,商业资产例外,即商业资产不享有执行豁免权;其三,专用资产例外,即若国家已经拨出或专门指定财产用于清偿该诉讼标的的请求,则该“专款专用”资产将因此而不受执行豁免保护。②UNCSI,Article 19;Sebastian Barten&Marc Krestin,State Immunity from Enforcement in the Netherlands:Will Creditors be Left Empty-Handed?http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2017/04/25/state-immunity-from-enforcement-in-the-netherlands-will-creditors-be-left-empty-handed/,visited on 9 January 2021.对比之下,专用资产例外在实践中分歧较小,而主权豁免的放弃与商业资产例外往往颇具争议。适用执行豁免例外是强制执行东道国国家资产的重要途径。但规则及实践中豁免例外均存在被普遍严苛适用的做法,体现为对豁免弃权条款、商业资产的严苛认定以及投资者举证责任的过度承担。这使得裁决在限制豁免论国家的实际执行效果实际上仍趋于绝对豁免,成为导致仲裁裁决执行困境的又一重要原因。

1.执行豁免弃权认定严苛

倘若东道国承诺放弃援引执行豁免,则投资仲裁裁决实际执行的“落空风险”将大大降低。在投资仲裁实践中,东道国放弃执行豁免的情况较为少见,仅在投资者处于优势谈判地位时东道国可能自愿承诺放弃。但实践中即使存在明显的豁免弃权条款,仍可能因为弃权条款过于宽泛、弃权未针对特定资产作出而被认定为无效弃权。

一个较为典型的涉及豁免弃权的案例即NOGA v.Russia案。此案中俄罗斯在双方贷款合同中以明示方式书面放弃其豁免权,承诺借款人(即俄罗斯)放弃在执行对其作出的与本协议有关的任何仲裁裁决方面的任何豁免权。从豁免弃权条款的用语来看,俄罗斯的弃权并未提及特定资产,而是概括性地放弃任何豁免。在具体执行过程中,NOGA公司申请立即强制执行俄罗斯驻法国大使馆、俄罗斯贸易代表团、俄罗斯常驻教科文组织代表团三个机构的银行账户资金。巴黎上诉法院认为尽管俄罗斯已在贷款合同中明确放弃执行豁免,但俄罗斯未放弃外交豁免。作为1961年《维也纳外交关系公约》(Vienna Convention on Diplomatic Relations,以下称《维也纳公约》)的成员国,俄罗斯受《维也纳公约》第22(3)条和第25条保护,享有外交豁免权。①《维也纳公约》第22(3)条规定:使馆馆舍及设备,以及馆舍内其他财产与使馆交通工具,免受搜查、征用、扣押或强制执行。第25条规定:接受国应给予使馆执行职务之充分便利。NOGA申请扣押的三个银行账户属于外交资产,在弃权条款未“特定”提及外交资产时,NOGA无法根据俄罗斯的宽泛性豁免弃权声明获得对外交资产的强制执行。最终巴黎上诉法院解除了NOGA公司的扣押行为,并要求NOGA公司支付30000法郎的诉讼费用。

2.商业资产例外认定严苛

主权资产因用于政府主权性目的而豁免;商业资产则因其用于商业目的,在限制豁免立场国家可被强制扣押执行。资产本身是中性的,并无主权性或商业性区分,仅以其使用目的而划分性质。采用目的测试法原因较为合理,即扣押正在用于某种主权用途的资金或资产,会对主权国家行使国家职权的公共行为造成干扰;而扣押商业资产则不会造成同样影响。但实践中却存在对商业资产的严苛认定趋势,具体体现为以下方面:

其一,虽然目的测试法不在意资产来源、资产在使用过程中是否产生利润,仅关注资产使用目的,但国家的每个商业交易行为所涉资产的背后似乎都可以找到一个公共目的,这使得商业资产的范围被缩小。②参见黄进等:《国家及其财产管辖豁免的几个悬而未决的问题》,《中国法学》2001年第4期,第142页。其二,美国和《UNCSI公约》对拟执行的商业资产提出更多要求:要求资产必须与诉讼所基于的行为之间存在实际联系。其三,特定类型国家资产被明确排除在商业资产范围内,而无论资产是否用于商业目的。例如,中央银行账户资金、外交资产、军事资产、文化遗产等。③《英国国家豁免法》第14条规定,中央银行、类似金融机构的资产不得被视为属于商业资产;澳大利亚豁免法规定商业资产不包括外交资产和军事资产;《以色列外国国家豁免法》第16条规定,外交资产、军事资产、中央银行资产被排除在商业资产范围之外;美国给予军事资产绝对豁免,即使存在豁免弃权。《UNCSI公约》第21(1)条将外交资产(包括银行账户)、军事资产、中央银行或货币当局的资产、科学文化遗产等排除在商业资产之外。理由是这些资产均对国家某一特定主权职能的发挥起着至关重要的作用,因此不再关注某一笔资产在某次特定交易中的具体使用目的。给予特殊类型资产近乎绝对豁免的保护,使得可供执行的商业资产范围更为狭窄。其四,对于混合性资产,实践中虽存在不一致性,但各国更倾向于给予混合性资产整体豁免保护。例如,若某国家银行账户资金部分用于外交目的,部分用于商业目的,则法院一般倾向于给予整个账户资金执行豁免。①See Yang Xiaodong,State Immunity in International Law 420(Cambridge University Press 2012).

3.过度承担的举证责任

在举证责任承担方面,证明拟执行标的属于商业资产的举证责任往往由寻求执行一方承担。但由于国家资产的具体信息由东道国控制且很难被授权调查取证,导致证明国家资产的具体使用目的并非易事。②See Andrea K.Bjorklund,Sovereign Immunity as a Barrier to the Enforcement of Investor-State Arbitral Awards:The Re-Politicization of International Investment Disputes,21 The American Review of International Arbitration 229(2010).例如,在荷兰法下申请执行方承担举证责任,并且举证过程不会得到荷兰法院的任何协助,而东道国也没有义务披露关于资产的任何相关信息。③See Sebastiaan Barten&Marc Krestin,State Immunity from Enforcement in the Netherlands:Will Creditors be Left Empty-Handed?http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2017/04/25/state-immunity-from-enforcement-in-the-netherlands-will-creditors-be-left-empty-handed/,visited on 9 January 2021.根据《英国国家豁免法》第13(5)条,被执行国外交人员对资产性质的简单声明将被视为关于资产性质的充分证据,无须任何其他证据辅助证明其真实性。④《英国国家豁免法》第13(5)条规定:“驻英国之外国外交使团团长或暂时执行其职务之人,应视为具有代表其本国表示第13(3)条所规定之同意之权能;为了适用第13(4)条,他所作出的关于该国或其代表并不把一项财产用于或准备用于商业目的之证明书,应被接受为充分的证据,除非有相反之证据。”可见,在英国法下某一资产可因东道国外交人员的简单声明而被推定为“主权资产”。另一方面,针对可能用于外交目的的资产,投资者收集证据的手段和途径会受到阻碍。根据《维也纳公约》第22、24、31条的规定:使馆馆舍不得侵犯;使馆馆舍及设备、馆内财产、使馆交通工具免受搜查;使馆档案及文件不得侵犯;外交人员无作证义务,不得被强制质证。由于难以取得充分证据证明资产的商业目的,投资者通常难以完成举证责任。⑤See Mathias Audit,et al.,Immunity from Execution and Domestic Procedural Rules-Preventive Control,Burden of Proof and Discovery,in Tom Ruys,et al.(eds.),The Cambridge Handbook of Immunities and International Law 383(Cambridge University Press 2019).

(四)非司法因素干扰执行豁免决定

主权豁免并非纯法律问题,一国的主权豁免决定往往承载着重要的政治功能。执行地国与被执行国之间的政治外交关系实际影响着执行地国法院是否给予某一具体资产执行豁免。因此,执行地国法院在处理主权豁免问题时,极易受到政治因素和外交压力的干扰。例如,执行地国可能担心其对某一东道国的执行行为会侵犯该国主权,造成两国政治外交关系上的紧张、引起政治纠纷。因此,各执行地国法院往往从互惠、互相尊重主权、国际礼让等理念出发,在对东道国资产的强制执行方面表现出明显的谨慎和克制。即使是在仲裁友好型国家,也会谨慎处理东道国资产的执行豁免问题,确保仅在最无可争议的情况下批准强制措施,尽可能避免对东道国利用其国家资产正常履行公共职能造成障碍。①See Yang Xiaodong,State Immunity in International Law 421(Cambridge University Press 2012).此外,当投资者在第三国寻求执行裁决时,投资者作为申请执行方与该第三国(执行地国)、被申请执行国(败诉的东道国)之间的亲疏关系并不相同。申请执行的投资者与执行地国之间往往不存在任何利益联系;而被申请执行国的资产处于执行地国,此种资产属于东道国在该国的投资,意味着被申请执行国的角色相当于执行地国的投资者,其在某种程度上对执行地国经济作出了一定贡献。②See Joseph M.Cardosi,Precluding the Treasure Hunt:How the World Bank Group Can Help Investors Circumnavigate Sovereign Immunity Obstacles to ICSID Award Execution,41 Pepperdine Law Review 145(2013).基于此种考量,执行地国在处理执行豁免时更容易在自由裁量空间内给予东道国一定程度上的偏袒,以维护其吸引投资的友好形象。

非司法因素干扰对执行地法院的主权豁免决定,在三个涉俄罗斯的具体案例中得到证实。在Sedmelyer v.Russia案中,当瑞典最高法院否定俄罗斯的主权豁免抗辩,批准执行俄罗斯不动产后不久,便引起了政治波澜。俄罗斯将瑞典驻莫斯科临时代办传唤到俄罗斯外交部,表达俄罗斯对该“非法”裁决的不满。③Sverige Uppkallattillryska UD Sweden Summoned to the Russian Ministry of Foreign Affairs,http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sverige-uppkallat-till-ryska-ud_6301620.svd,visited on 9 January 2021.在NOGA v.Russia案中,2000年当NOGA公司在美国寻求执行裁决拟扣押俄罗斯在美的浓缩铀储备时,克林顿总统直接以行政命令的方式阻止了对资产的扣押。④USA Execuctive Order No.13159,3 C.F.R.1429(2000).在Yukos v.Russia案中,Yukos向德国法院申请强制执行俄罗斯政府在德国的财产后主动撤回了申请。⑤See Mark A.Cymrot,Enforcing Sovereign Arbitral Awards-State Defences and Creditor Strategies in an Imperfect World,in Tom Ruys,et al.(eds.),The Cambridge Handbook of Immunities and International Law 362(Cambridge University Press 2019).

三、投资仲裁裁决执行豁免困境的出路

实现投资者权利救济与维持ISDS机制有效性,裁决的实际执行是关键。目前的执行豁免规则与实践显示,执行豁免问题对于裁决的实际执行构成阻碍。在投资仲裁裁决执行过程中,投资者几乎难以战胜东道国的执行豁免抗辩,胜诉裁决可能“有名无实”。与受执行豁免保护的东道国相比,投资者处于一种更不利地位。因此提出方案解决投资仲裁裁决执行过程中豁免所带来的挑战,确有必要。除建议投资者尽其注意降低豁免风险外,问题的有效解决可从法律性解决和市场性救济两方面入手。

(一)给投资者的建议

作为裁决执行的实际受益者,投资者须尽最大可能降低裁决执行中的豁免风险。为避免来之不易的胜诉裁决付诸东流,投资者可从以下三个方面入手。

其一,在与东道国订立投资合同时确认相关司法管辖区内的主权豁免法,不仅包括争端解决地、还包括可能寻求裁决执行的任何资产所在地。在合同中投资者应选择最有利于执行的管辖权法院或准据法,以期待从仲裁友好、执行友好的司法管辖区中获得充分保护。选择美国、英国、法国、瑞士等对执行豁免问题态度较为宽松的国家,将为投资者执行针对东道国的仲裁裁决提供更大可能性。①See Badmus-Busari,Sovereign Immunity and Enforcement of Awards in International Commercial Arbitration,http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_cd=2336664,visited on 9 January 2021.例如,法国作为一个仲裁友好型国家,在其本国判例法中确认,一国签订仲裁协议的行为意味着该国同时放弃管辖豁免和执行豁免。②法院在其对Creighton诉卡塔尔案的裁决中支持通过仲裁条款默示放弃执行豁免权。See Creighton Limited v.Minister of Finance of Qatar and Minister of Municipal Affairs and Agriculture of Qatar,Decision of 6 July 2000,Cass.,ILDC 772(2000)(Fr.).其二,尽可能鼓励东道国同意在投资合同中列入执行豁免弃权条款,条款用语具体可借鉴ICSID示范条款。③See ICSID Model Clauses,VII,Waiver of Immunity from Execution of the Award,Clause 15.一般而言,投资条约中往往不包括与裁决执行有关的规定,并且使东道国在目前既存的海量投资条约中放弃国家执行豁免较有难度。因此投资者可在具体投资合同中利用优势地位和谈判能力,与东道国达成明确无误的豁免弃权条款。其三,可借助第三方资助(third party funding)④虽然第三方资助对投资仲裁的负面影响被广泛讨论,但不得不承认的是,国际投资仲裁中的第三方资助实践较丰富,具有雄厚资本、强专业性等优势,有利于增加投资者的执行成功率。的力量,帮助投资者搜寻可供执行资产,提供专家协助应对执行豁免抗辩,为执行程序提供全方位的资金支持、技术支持、法律意见,以减轻胜诉投资者的执行负担,快速高效地实现实际执行。⑤See Ylli Dautaj,Sovereign Immunity from Execution:Caveat Emptor,http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/06/04/sovereign-immunity-from-execution-caveat-emptor/,visited on 9 January 2021.

(二)法律性解决

1.执行豁免的一般国际法

一部有影响力的主权豁免统一国际规则将有利于改善目前不成体系的豁免立法现状。《UNCSI公约》作为第一个全面规范国家及其财产豁免问题的国际公约,被寄予厚望。①参见马新民:《联合国国家及其财产管辖豁免公约评介》,《法学家》2005年第6期,第1-7页。虽然目前《UNCSI公约》尚未达到第30条第1款②《UNCSI公约》第30条第1款规定:“本公约应自第30份批准书、接受书、核准书或加入书缴存联合国秘书长之日后30日内生效。”的生效条件,但截至2021年3月,公约已有28个签署国和22个正式成员国,离30个成员国的生效条件非常接近。③See Untied Nation Treaty Collection,https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=III-13&chapter=3&clang=_en,visited on 9 January 2021.届时生效的《UNCSI公约》将具有更大影响力及实际约束力,发挥其应有的指引作用。从《UNCSI公约》的缔约历史来看,从1977年被联合国纳入工作计划到2004年正式通过,公约经历了长达27年的谨慎缔约工作,全面展示了习惯国际法的发展和学者们在豁免方面的国际性思考。“尽管公约处于萌芽状态,但该公约是目前国际上对民事案件中国家豁免权领域的最权威声明。”④Fang and Ors v.Jiang and Ors,New Zeland High Court,21 December 2006,HC AK CIV 2004-404-5843,para.65.在国际案件和国内案件处理过程中,公约条文常被引用以说理判案。⑤See The 2004 UN Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property:General Aspects,in Hazel Fox,QC&Philippa Webb(eds.),The Law of State Immunity 291(Oxford University Press 2013).尽管《UNCSI公约》的批准率可能很难达到与《纽约公约》或《华盛顿公约》相提并论的水平,但其成员涵盖了较为重要的主要执行地国⑥签署国包括奥地利、比利时、英国、捷克、丹麦、芬兰、法国、冰岛、日本、意大利、瑞典、瑞士、西班牙等经济较发达国家。经济较发达国家更可能是外国国家财产颇为集中的国家,即败诉国海外财产的所在地,因此更有可能成为被选择的资产执行地。,这些国家的执行豁免规则与实践将受到公约的约束与指引。

2.在国际投资法范围内建立豁免特别法

在国际投资法范围内建立特别法制度更具针对性。具体可通过修正现有投资法相关的国际公约或投资协定实现。但是,为加强执行机制而修订目前有关投资仲裁的国际公约和投资协定实际颇有难度。一方面,《华盛顿公约》在制定过程中已预见到执行豁免带来的潜在问题,但同时也意识到让成员国在公约中就豁免问题作出完全让步几乎是无法实现的。为保障公约获得通过,《华盛顿公约》文本本身并未撼动成员国的执行豁免权,仅在示范规则中提供执行豁免弃权示范条款供成员国参考。另一方面,各国在投资协定中解决裁决执行豁免问题的意愿较低,对现有投资条约进行全面修正以解决执行豁免问题存在难度。如今双边投资协定数量庞大,各国全面审查并修正现有生效的2000多个双边投资协定不具有现实性。①See UNCTAD,International Investment Agreements Navigator,https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements,visited on 9 January 2021.

通过关于主权豁免的软性法律文书以在国际投资法体系内建立特别法制度,是更具可行性的解决办法。Hazel Fox曾建议在UNCITRAL下通过一项软性国际规则,为各国提供示范法以指导其国内豁免法的规则更新与实践发展。②See Hazel Fox,State Immunity and Enforcement of Arbitral Awards:Do We Need an UNCITRAL Model Law for Execution against State Property?12 Arbitration International Journal 93(1996).一方面,该软法应坚持《UNCSI公约》的已有立场与规则,如限制豁免立场、对国家财产采取强制措施的必要条件限制等;另一方面,该软法应在《UNCSI公约》基础上进一步发展,对《UNCSI公约》中的“灰色地带”予以明确,妥善平衡投资者的裁决执行权和东道国的执行豁免权。《UNCSI公约》所载规则存在一些“灰色地带”,给各国作出差异性解释留下了自由裁量空间。③See 58th GA Session,Legal 6th Committee,3003,Item 150,7.例如,在举证责任方面,《UNCSI公约》第19(c)条仅规定“已经证明该财产被该国具体用于或意图用于政府非商业性用途以外的目的”的商业资产可执行,但并未明确规定商业资产的证明责任具体由哪一方承担。《UNCSI公约》第21(1)条存在同样的问题。④《UNCSI公约》第21(1)条规定,外交资产应被视为非商业用途资产,但并未明确国家资产属于外交资产的举证责任具体由谁承担。此外,《UNCSI公约》缺乏对“商业”“非商业”的明确定义,可能使国内法院在解释适用公约时存在疑惑。因此有必要在软法的规则设计中对具体制度予以明确细化,包括商业资产例外的具体范围、豁免弃权的具体形式要求、资产性质的举证责任承担等。上述问题在《UNCSI公约》中均缺乏明确规定且各国做法不一,在示范法中建立切实可用的商业例外规则和豁免弃权规则、设置公平合理的举证责任分配制度,将引导协调各国国内各具差异的执行豁免制度。

(三)市场性救济

由于投资条约数量繁多、碎片化严重、国家豁免制度不成体系、政治外交因素干扰以及各国在投资协定中解决裁决执行豁免问题的意愿低下等诸多因素,法律性解决办法可能将面临一定的困难。在法律性解决方法显著推进较为困难的情况下,市场性救济将更令人信赖。

其一,投资者可采取裁决后和解(post-award settlement)。裁决后和解是指在裁决作出后,获得胜诉裁决的投资者直接与东道国达成执行和解协议,以替代复杂、冗长、高成本且可能低回报的强制执行程序。①See Loukas Mistelis&Crina Baltag,Recognition and Enforcement of Arbitral Awards and Settlement in International Arbitration:Corporate Attitudes and Practices,19 The American Review of International Arbitration 319(2008).与原裁决相比,胜诉的投资者往往需要在执行和解协议中降低东道国的履行条件、以部分放弃原裁决下的诉求、同意更低的赔偿金额、更长的分期履行为代价,获得东道国自愿履行的承诺。从现有实践来看,已有部分投资者选择接受这种“退而求其次”的替代执行办法。②2013年,阿根廷在与CMS,Azurix,Vivendi,Continetal Casualty和National Grid等的案件中,与胜诉投资者均达成裁决后和解协议。See Allen&Overy Publications,Argentina Settles Five Investment Treaty Awards,http://www.allenovery.com/publications/en-gb/Pages/Argentina-settles-fiveinvestment-treaty-awards.aspx,visited on 9 January 2021.

其二,将投资仲裁裁决商业化,转让给更具执行把握的第三方。裁决具有经济价值,对于持有胜诉裁决但又缺乏寻找资产能力和耐心的投资者而言,将裁决进行出售、转让,可以更快捷便利地挽回损失。裁决的转让在实践中已有先例。③该案中尽管阿根廷质疑ICSID仲裁裁决“转让”的合法性,但美国法院认为《华盛顿公约》并无条文明令禁止此类债权转让,也无明文规定仅争端当事方才可申请ICSID裁决。美国法院在2012年的Blue Ridge投资公司诉阿根廷案中处理了ICSID裁决转让的相关问题。④See 902 F.Supp.2d367,370-71(S.D.N.Y.2012),735 F.3d72(2d Cir.2013).该案中CMS公司在获得针对阿根廷的胜诉裁决后,把裁决确定的债权转让给了Blue Ridge投资公司,直接换取了一笔较为满意的款额。⑤CMS Gas Transmission Company v.The Republic of Argentina,ICSID Case No.ARB/01/8,Award of 12 May 2005.事后由Blue Ridge投资公司向美国纽约南区联邦地区法院申请执行该裁决。将投资裁决所确定的债权转让给第三方,可以有效地使受让方获得裁决利益,替代原投资者实现裁决的执行。开放仲裁裁决市场,将为胜诉投资者提供便利,通过“出售”裁决来转嫁具体执行过程中的东道国豁免抗辩风险。

其三,通过在ICSID执行机制中增强世界银行集团的作用以实现问题的“内部化”解决,被认为是简单且有效的。⑥J.M.Cardosi,Precluding the Treasure Hunt:How the World Bank Group Can Help Investors Circumnavigate Sovereign Immunity Obstacles to ICSID Award Execution,41 Pepperdine Law Review 117(2013).世界银行由五个机构组成,其财力雄厚且服务具有多样性,有能力为消除豁免障碍提供一种国际化的解决方法。⑦世界银行五个成员机构分别为ICSID、国际复兴开发银行(IBRD)和国际开发协会(IDA)、多边投资担保机构(MIGA)、国际金融公司(IFC)。目前,世界银行已为减轻仲裁裁决不被遵守的风险提供了预防和补救措施,但还有其他方式可以促进裁决的多边执行。例如,作为世界银行成员,国际复兴开发银行和国际开发协会可以通过对不执行裁决的成员暂停提供融资、扣留未来贷款、提高贷款利率等方式,间接打击任何拒绝履行裁决的行为。①See World Bank Operating Policy 7.40-Disputes Over Defaults on External Debt,Expropriation,and Breach of Contract(March 2012).另外,MIGA为裁决的不自动履行投保②MIGA承保的违约险包括三种情况:其一,投资者无法求助于司法或仲裁机关对违约作出裁决;其二,司法或仲裁机关未能在合理期限内作出判决或裁决;其三,虽有判决或裁决,但无法执行。参见姚梅镇主编:《比较外资法》,武汉大学出版社1993年版,第810页。构成了随时可用的执行替代机制,供投资者考虑作为寻求强制执行的替代方法。③MIGA 2012年版股权投资担保合同范本第6(1)条规定:“违约担保应涵盖以下直接造成的损失:(a)担保无力执行对东道国政府有利的裁决……”See MIGA Sample Contract For Guarantee of Equity Investment(2012),Article 6.1.利用世界银行的整体职能强化裁决的履行,增加MIGA的作用使其成为ICSID仲裁中更加不可或缺的一部分,将促进裁决的自愿履行或替代执行。

结语

裁决能否得以遵守和执行,是衡量投资争端解决机制有效性的最终标准。在东道国拒绝自愿履行裁决的情况下,执行豁免使得胜诉的投资者寻求强制执行国家财产的过程困难重重。《华盛顿公约》和《纽约公约》均在裁决执行豁免方面尊重各国主权豁免法的规定。而由于缺乏具有普遍约束力的国际性豁免公约指引,各国主权豁免法各具差异,使仲裁裁决的执行更加复杂。规则及实践中豁免例外被普遍严苛适用是导致裁决执行困境的又一重要原因。此外,政治因素和外交压力等非司法因素对执行地国的豁免决定存在干扰。为促进投资仲裁裁决的顺利执行,投资者应全面考虑豁免因素并采取相应防范措施。限制豁免论成为主流趋势使国家债务的强制执行理论上成为可能,但真正不偏不倚地践行限制豁免规则更为关键。制定一部体现平衡理念的执行豁免示范法将有助于统一各国规则和为实践提供指引。在法律性解决存在较大阻力的情况下,裁决后和解、裁决转让、增强世界银行促进执行作用等市场性救济的运用,不失为可取的补充性方案。尽管投资仲裁裁决执行豁免问题的解决可能无法一蹴而就,但这并不影响该问题的重要性和提出解决方案的必要性。